庭師のように考えよ:ブライアン・イーノと考えたストリートデザインの新原則

2026年から、これまでプリント版の『WORKSIGHT』に掲載された必読記事を、隔週木曜日17時に順次配信していきます。記念すべき第1回は、第17号の特集『植物/倫理』から、アンビエント・ミュージックの第一人者ブライアン・イーノとともに都市デザインの新たな可能性を見いだした、アーバンデザイナーのダン・ヒルの論考を。

1960年代の英国の園芸用剪定ばさみ photograph by Paul Walters Worldwide Photography Ltd./Heritage Images/Getty Images

世界の第一線で活躍するアーバンデザイナーのダン・ヒルは、ストリートデザインの新たな原則を考案するために、音楽家・美術家のブライアン・イーノに知恵を求めた。返ってきた答えは「庭師のように考えよ」だった。ブライアン・イーノのデザイン・プリンシプルを都市計画に援用すると、どんなストリートが生み出されるのか。「庭」としてのストリート、「庭師」としてのデザイナーという観点から、アーバンデザインの最前線を読み解く必読テキスト。(プリント版『WORKSIGHT17号 植物倫理 Plants/Ethics』から転載。原文は2021年9月公開)

text by Dan Hill

translation by Minoru Sasaki, Kei Wakabayashi

ダン・ヒル|Dan Hill デザイナー、アーバニストその他。Helsinki Design Lab(フィンランド)、Fabrica(イタリア)、ARUP、UCL(イギリス)、Vinnova(スウェーデン・イノベーション庁)にて要職を歴任し、ストラテジックデザインの実務と教育を手がけてきた。基礎自治体・広域自治体・国を横断した「Street Moves」が話題に。https://cityofsound.medium.com/

◉ダン・ヒル インタビュー「デザイナーが庭師になるとき:ダン・ヒルが語る『参加型まちづくり』の最前線」

庭師のように考えよ:ブライアン・イーノと考えた、ストリートデザインの新原則

スウェーデンにおける都市の計画・設計・管理は、工学・経済・経営に基づく効率重視の感覚に支配され、喜びを失ったテクノクラティック(技術官僚的)なものになりがちだ。スウェーデンは、他の多くの国が羨むような水準で芸術や文化に資金を拠出し続けてはいるものの、そうした実践やその背後にある考え方は、都市計画、ガバナンス、そしてデザインの問題とはまったく切り離されてしまっている。これは珍しいことではないとはいえ、ニュー・パブリック・マネジメントという新たなガバナンス文化を再構築したプラグマティックな北欧諸国では、こうした傾向がいっそう強まっているように感じる。

わたしがスウェーデンで主導している「1分都市(One-Minute City)」というプロジェクトで試みたいと考えていた多くのアイデアのうちのひとつは、まさにこうした傾向を意図的に逆手に取り、都市の扱い方をかたちづくっているメンタルモデルを、別の考え方、別の問い、別の視座から豊かにし、より多様な成果をもたらすことを目指すものだった。

それを実現することで、都市にとって本当に大事なのは効率ではなく文化であるということを明らかにすることができるのではないか。少なくとも、レイモンド・ウィリアムズが述べたような文化の多様な側面──知的、精神的、美的発達の過程、特定の生活様式、生活パターン、ある社会集団の立場を表現し明示する文化生産の実践──を照らし出すことができるのかもしれない。

(上)都市は交通や”効率”そのもののために存在しているのではない。”非効率性”に満ちているわたしたちのリアルな生活が都市を豊かにしていると語る、ダン・ヒル本人によるTED Talks (下)Bloombergによる紹介動画。パリやバルセロナで取り組まれている「15分都市」と比較すると、「1分都市」はよりハイパーローカルで市民の生活パターンに基づくものとなる

その線でいけば、ストリート(街路)が都市の基本単位である以上、ストリートもまた文化をめぐるものでなくてはならない。この単純な置き換えは、エンジニアリングと交通計画といったものは、必要な道具でこそあれ目的ではない、ということを意味する。それはストリートについての意思決定を「この大通りは1日あたり1000台のクルマの通行を収容する上で最適か」といった味気なく有害な問いから、「よいストリートとは何なのか」「誰のためのストリートなのか」といった、より意味のある問いを軸に編成し直すことでもある。言い換えるなら、ストリートをめぐる問いをかたちづくっている思考様式をつくりかえ、ストリートをかたちづくっている条件をデザインし直すことが、ストラテジック・デザインには含まれているということだ。

ストリートをデザインする上での優れたテクニカルガイドは数多くある。例えば、よく知られたオランダの〈woonerf〉や、インフォーマルな都市環境から得た学び、あるいは、ここに一部紹介したCOVID-19のもとで実施された何百ものプログラムなど、この分野には、多くの輝かしいケーススタディがある。まともな都市デザイナーや造園家であれば、ストリートを庭のようなものへと変える技術的な作業や、真に多様で共有可能な都市空間をつくることはできるのだ。

(スウェーデンにおける仲間である〈Spacescape〉も、この点で素晴らしい仕事をしている。ともに取り組んできた〈Street Functionality Index〉もその好例だ。NACTO〈National Association of City Transportation Officials/全米都市交通担当者協会〉の国際的な活動は、パブリックスペースや文化よりも交通に根ざしたものだとはいえ、おおむね良い方向に進んでいる。さらにいえば、ランドスケープデザインは、この何十年もの間、不当に軽視されてきたようにも感じる。その理由は明らかだが、この分野が日々進歩を続ける最も重要な建築分野になりつつあるのも、同じ理由からなのかもしれない。このことは、また日を改めて投稿したいところだ)

問題は、都市行政がストリートを想像するやり方が既得権益の狭い了見に縛られ麻痺しているため、デザイナーや造園家たちに機会がほとんど与えられないことだ。つまり、これは文化的な想像力の問題であって、ある意味ではデザインそのものの問題だ。そこでわたしは、マイケル・ソーキン、サスキア・サッセン、ジェイ・ピッター、リチャード・セネット、ジェイン・ジェイコブズ、ライザ・フィオルといった多くの先達の仕事と、わたし自身の観察と体験に従って、まったく異なる種類の声をストリートをめぐる議論に導入することを試みた。その声の主とは、文化的価値においては無視することはできないものの、都市デザインの文脈では通常まったく考慮されない人たちである。

つまるところアーティストやミュージシャンといった人たちのことだが、そこで思いついたのが、音楽家であり美術家でもあるブライアン・イーノに、都市における「デザイン・プリンシプル」を提供してもらえないかと依頼することだった。

(イーノの作品をご存じない方のために説明すると、彼は過去半世紀で最も重要で影響力のあるアーティスト、ミュージシャン、思想家のひとりだ。そして、わたしがここまで語ったような文化を取り込もうという思惑との関連で言うなら、彼が、テックというものに対して鋭く独創的で豊かなアプローチを、おそらく暗黙のうちに追求してきたことは注目に値する。なぜなら音楽はよく言われるようにテクノロジーと文化の交差する場所であり、同様に、都市というものもまた、文化と自然とテクノロジーが交錯する場所でもあるからだ)

近年、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンでの仕事や学会を通じてブライアンとは少しばかり縁があったことから問い合わせてみることはできそうだ。彼は何十年もの間、わたしの考え方や仕事の指針となってきた人物だ。ひとつやふたつ、何か言いたいことはあるに違いない。かつて、イギリスのモビリティ産業戦略に豊かさを加えるために短い間やりとりをしたこともあったし、2019年にトリノで開催された〈de:code〉の会議において、都市、とりわけロンドンの厩舎や馬車置場、共同ゴミ収集、共同庭園について短い会話をしたこともある。

そこで、このプロジェクトについて少しばかりの説明とともに当たってみたところ、ブライアンは親切にも、愛らしく有用で、示唆と洞察に富んだ以下のリストを、謙虚で優雅なコメントとともに送り返してくれたのだった。

そのうちのいくつかは、すぐに役に立ち実際すぐに実践に移すことができた。他のいくつかの原則は、わたしたちの活動において現在展開中で、さらにいくつかのものは、ストリートを志向したわたしたちのアジェンダをはるかに超えるより広範な射程をもっていた。ここから、そのいくつかを紹介していこう。

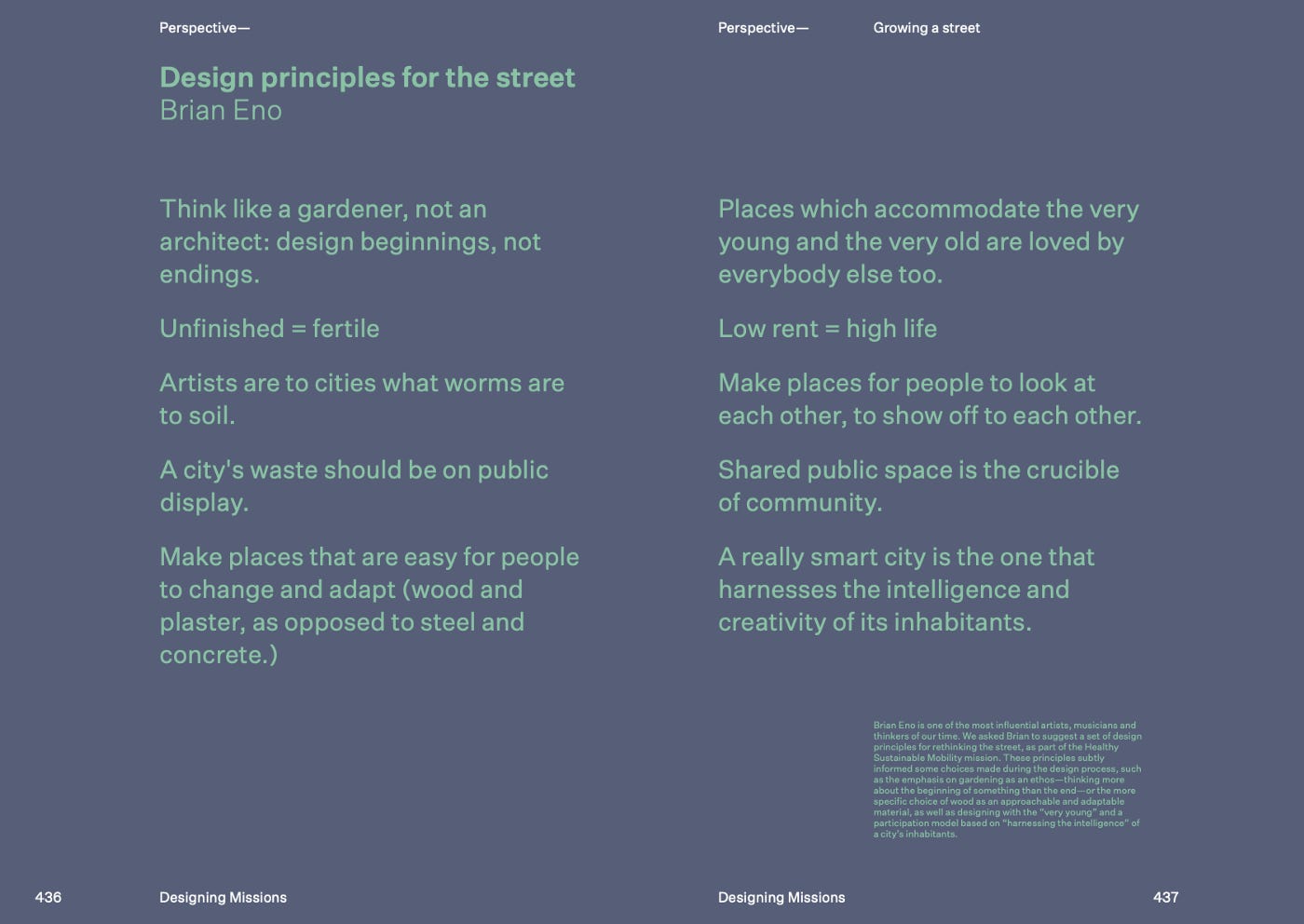

ブライアン・イーノによる、ストリートのミッションに関するデザイン・プリンシプル

建築家ではなく、庭師のように考える。つまり、終わりではなく、始まりをデザインする

未完成=肥沃

芸術家と都市の関係は土壌とミミズの関係である

都市の廃棄物は公然と陳列すべし

人びとが手を入れやすく、適応しやすい場所をつくる(鉄やコンクリートではなく、木や漆喰で)

子どももお年寄りも楽しめる場所は、みんなに愛される

低家賃=優雅な暮らし

人と人が見つめ合う場所、見せ合う場所をつくる

シェアドパブリックスペースはコミュニティのるつぼ

本当のスマートシティは、そこに暮らす居住者の知性と創造性を活用する

「1分都市」のプロジェクトのためにブライアン・イーノが構想した「デザイン・プリンシプル」。ダン・ヒルのブログ「Working with Brian Eno on design principles for streets」より

原理原則

最も優れたデザイン・プリンシプルは、感覚と感情とをはっきりとかたちづくる方向性をもたなくてはならない。部分を積み上げた全体よりもさらに大きな何かへの支持を表明するものであると同時に、オープンさと多様性のために十分なスペースをもつものでなくてはならない。拘束的ではなく、生成的でなくてはならない。思考パターンや行動パターンや生き方、そこにおける優先順位を、即座に示唆するものでなければならない。イメージや環境を想起させると同時に、少し斜に構え、直感を汲み出すポンプにもならなくてはならない。また、注意深く観察し、疑問を投げかけ、再解釈を促すものでなくてはならない。

もちろん、スウェーデンにはストリートデザインのための公式のテクニカル・ガイドラインは存在するが、それは主に「ストリートとは何か」をめぐる昨日までの古い考え方をアスファルトのなかに埋め込むためのもので、ストリートとは何か、そしてストリートはどうあるべきかを新たに思考する助けにはならない。対照的に、イーノが提唱する原則は、テクノロジーを問うにあたっても、テクノクラティックなところがまったくないところに大きな可能性がある。

〈Street Moves〉(Vinnovaによる、ストリートを活動する場に変換していく活動)も第2段階に入り、第1段階の成功と失敗を通じて、わたしがイーノが提案した原則をどのように解釈し、そしていま現在も、それをどのように咀嚼し続けているかを共有すべく書いているのがこの文章だ。イーノのプリンシプルは、際限なく食べることができてしまうビュッフェ形式のスカンジナビア料理「スモーガスボード」(smörgåsbord)のように、立ち戻って来るたびに、新たな読み方や解釈を可能にしてくれるものなのだ。

建築家ではなく、庭師のように考える。つまり、終わりではなく、始まりをデザインする

昨年のコロナによるロックダウン中に書いたエッセイシリーズ「スローダウン」のなかで、リンダ・テグ、デレク・ジャーマン、ロン・フィンリー、エマ・マリスといった人びとの作品を紹介したが、実際、ガーデニングの実践は、自然の成長の緩やかなダイナミズム、ケア・手入れ・配慮の繊細さ、再生の可能性、システムと生態系、文化的表現や社会正義の表明、計画はできてもコントロールはできないといった洞察をめぐる、実りの満ちた暗喩の宝庫だ。

現在読書中のレオン・ヴァン・シャイクの新刊『Doing, Seeing; Seeing, Doing』は、ガーデニングと学び、建築とアーバニズムをめぐって人生を回想したもので、庭と都市計画の親近性を再確認させてくれるし、ナディーン・オロネツキーの『Inspirations: Time Travel Through Garden History』も同様だ。スペインの偉大なガーデンデザイナー、フェルナンド・カルンチョは、リッツォーリ社から刊行された新刊『Reflections of Paradise』のなかでこんなことを述べている。

わたしにとっての庭づくりは、人間が何度となく繰り返してきた先祖代々伝わる儀式なのです......それは、自分の人生に意味を与えたいという親密にして隠された欲望なのです。場所に変化を与えることで、自分は宇宙の一部であること、歴史や創造の神秘の前で孤独ではないことを知るのです......庭は、人が全体性を取り戻す場所なのです。

イーノが提起した最初の原則は、最初の4つの単語「Think like a gardener」(庭師のように考えよ)で、実践の全体像のみならず、実践者の姿をも明らかにしている。そして、続く3つの単語(not an architect)についていえば、もちろん庭師のように考え、行動したいと感じている建築家がたくさんいる一方で、そうではない建築家も間違いなくたくさんいるはずだ。とはいえ、多くの建築の実務を窮屈にしてしまっているビジネスモデルの罠をも考慮すれば、ブライアンの言い分にも一理ある。

完成形にこだわることなく、ある方向性、アイデア、具体的な空間や素材を手がかりに何かに着手し始めるという、この原則の考え方に庭ということばが当てられているのは極めて正当だ。庭がそうであるように、ストリートというものもまた完成というものがない。両者ともに、着手した後は「何度となく繰り返す」継続的なエンゲージメントが求められることは、カルンチョが述べた通りだ。

昨年、NESTA(National Endowment for Science, Technology and the Arts/英国国立科学・技術・芸術基金)が主催した「公園再考」プログラムにおいて、わたしは「公園の終焉」を提案したが、そこにも同じ考えが反映されている。「公園の終焉」の半分は大真面目な提案だ。優れた都市公園には見るべきものがあり、壮麗な植物園や小さな憩いの場を失いたいとはわたしも思わないが、一方で、都市の心臓部として置かれた巨大な市民公園が、実際には他の地域を孤立させていると同時に、自然を共有されたものではなく公園管理局による委託管理の対象へと変えてしまってもいる。逆に、あらゆるストリートを公園のような状態にし、本質的にはみんなの共有の庭とすることで、新たな都市のあり方や生物多様性との新たな関係を開くことになるはずだ。外部委託のプロセスを通じた「管理」ではなく、コミュニティガーデンがそうであるように、直接的な関与、共同性、シェアに基づいて、集合的にデザインされ、手入れされるものとなるのだ。

シェアされたストリートで庭仕事(ガーデニング)をシェアするためには、エンゲージメント、参加、交渉、そして責任あるシェアド・オーナーシップが求められる。これは「1分都市」の考え方の核心でもある。玄関の外の空間は、ひとりの市民としてのあなたのものだが、あなただけのものではない、というふうに考えることで、その空間は隣人との親密なつながりを生み出し、他の誰かの活用を排除しない限りはあなたが正当に所有することができるものとなり、願わくば多種多様なストリートの活用の仕方を支援するものとなる。

偶発性、相互作用、交渉、複雑さ、責任の共有、混作・混植、継続的なエンゲージメントといった要素は、改めて庭というものを想起させ、庭を中心にした都市デザインの可能性が、ここから芽生えてくる。

小説家のジャメイカ・キンケイドが若い頃に得た啓示について書いている通り、「庭師のように考える」ことは都市のオーナーシップのシェア、食べ物のシェア、アイデンティティのシェア、そして空間のシェアについて思索をめぐらせることでもある。

若い頃どこで暮らしたときも、特にニューヨークではそうだったが、マリーゴールド、ポーチュラカ、料理用のハーブ、ペチュニアといった身近なもの、母のことを思い出すもの、つまり自分がどこから来たか思い出させてくれるものをよく植えた。最初に植えたのは鉢植えで、それは朝食と昼ごはんを提供していた食堂の屋根の上で生きることとなったが、ハドソン・ストリート284番地にあるこの荒廃した建物の所有者は不明で、これはわたしたち自身の運命についても言えることだった。わたしたち自身、わたしたちが歩く地面、わたしたちが共有して良いと考え共有していたあらゆるもの、そしてわたしの野菜王国を含めたあらゆるものの、所有権は定かではなかった。庭のなかでわたしたちは、ただ何かを所有しているふりをしているにすぎなかった。

「建築家ではなく庭師」という原則は、実はイーノの長年の着想のひとつでもある。1975年に制作された〈Oblique Strategies〉のカードのなかには「Gardening, not Architecture」と書かれた1枚があり、その数十年後にイーノは、庭のメタファーを使ってジェネラティブミュージックの可能性について論じてもいる。

庭について考え、わたしたちがなぜそれが好きなのかに思いを馳せることは、実りの多い逸脱だった。人はアートを建築のように考えがちだ。つまり、何かをつくる前には必ず『プラン』や『ビジョン』が必要で、それができてからつくり始めるものと想像してしまう。しかしわたしの感覚では、アートの制作を考えるにあたって有用なのは、むしろそれをガーデニングのようなものとして考えることだ。いくつかの種を植え、それらの間で何が起きるか、それがいかに芽吹き相互に関係しあうのかを見つめる。プランがまったくないわけではないが、創作のプロセスは、自分と対象との相互関係であって、それにペースを委ねることにほかならない。このアプローチはときに『procedural』(手続き的)とも呼ばれるが、わたしは『generative』(生成的)と呼んでいる。庭が毎年ちがっているように、ジェネラティブアート作品は、見るたび聴くたびにちがっている。これが意味するのは、ここには終わりというものがない、「完成形」が存在しないということだ──Serpentine Galleryで展示されたインスタレーションのためのブライアン・イーノの解説より

おそらくイーノの言うように、都市は多くの点で音楽と似ているのだろう。それはそれ自体のやり方で意味を生成するものであって、還元されるものではない。ガーデニングが明示的なものであると同時に、暗喩的なものであることともそれは関わっている。

わたしが手がけた「Designing Missions」のプレイブックの核となるデザイン・プリンシプルは、「終わりではなく始まりを」という命題に向けた「半歩」を記したものだ。ストリートのトランスフォーメーションという観点から見れば、わたしがつくった〈Street Moves〉のための実践キットは、真に必要な変革に向けたものとしては、半歩どころか、4分の1歩ほどのものでしかないかもしれない。それは心優しい叛逆であり、ストリートや駐車場へと飛び出し、ストリートの住民や利用者がそのストリートでやりたいことをやれるようにするものだが、終わりではなくあくまでも始まりにすぎない。このプロジェクトも、やがてできるだけ近い将来に、箱のなかから飛び出て、地面に根を張っていかなくてはならない。そのためには中央大通りを、単に自動車を規制する以外のやり方で、マイクロモビリティやその他のニーズや欲求のために使えるようにしていく必要がある。とはいえ、それを一足飛びに実現するのはあまりにも難しい。ラジカルな変化は、時間をかけて、ストリートの住民や利用者にとって心地よいペースで進められなくてはならない。

〈Street Moves〉の実践キットは、まさに、そのプロセスのためのプラットフォームとなるべきものだ。そして、それは決して最終成果ではない。どこかで作業が終わったなら、他のストリートへと移動し、そこで新たなプロセスが始まる。そしてまた移動する。優れたミッドフィルダーのように、ゲームを動かし、ものごとを前に進める。ここには、明確な輪郭、方向感覚(より大きなミッションに掲げられている)、制度化された所有権があり、単発のポップアップに似ているように見えるかもしれないものの、それとは明らかに異なっている(ポップアップは最も簡便な介入の方法ではあるものの、展開性や戦略に欠けてしまうきらいがある)。いずれにせよ、小さな前進であって、始まりではあっても断じて終わりではない。

わたしたちはスウェーデンの建築事務所〈Utopia Arkitekter〉にこのプロジェクトのためのドローイングを依頼し、この半歩のプロセスを明確にしながら、スウェーデンのストリートにおいて「終わりではなく、始まりをデザインする」感覚の実装を試みた。

そのデザインプロセスは、メルボルンで行った「デイライト・メルボルン」において、より十全に発揮されることとなった。小さな計画変更にすぎなかったものが、時間をかけて全体的なトランスフォーメーションへと変わっていったのだ。ここで実証された感覚を、わたしは「Not-Planning」(非計画)と名づけることにした。

未完成=肥沃

この項目は前項に連なるもので、ガーデニングの実践で求められる継続的なエンゲージメント、育成、栽培といったものと関わっており、庭に完成がないのと同様に、ストリートにも決して「完成」はないという考えの上に立っている。前項は「始まり」について述べたが、ここでは「その次に何がくるのか」、つまり進行中であること、未完成のままあり続けることについて考えてみよう。

わたしは、何かを未完成のままにしておくと、それがそうデザインされている限りにおいて、継続して「適応」していくものに強く惹かれる。この考え方は「アダプティブデザイン」の中核をなすもので、これこそまさにわたし自身が近年中心的に取り組んできたデザイン感覚だ。ロンドン大学バートレット校とミシガン大学タウブマンカレッジで〈Grima + Ferrari and Boyer〉とともに取り組んだ「Incomplete City Studio」は、都市デザインの文脈において不完全さを探求するものだった。ここでわたしは建築家や都市デザイナーたちに、継続的な反復、意図的な不完全さ、そしてそこに宿る肥沃さと繁殖力という視点から取り組んでもらった。これはリチャード・セネットが構想した「オープンシティ」(やジェイン・ジェイコブズのスケッチやその他の多くの先行者たちのアイデア)ともつながっている。

「肥沃」ということばは、意図されておらず未完成で、忘れ去られてしまったリミナル(境界にあって曖昧)な空間をも想起させる。植物の種を運ぶのを助ける鉄道の線路や、アーティストのリンダ・テグがスウェーデンの〈ArkDes/Sweden’s Centre for Architecture and Design〉で制作したインスタレーション「Infield」のインスピレーションとなった、都市空間と耕作地の間にあって地球上で最も豊かな生物多様性を誇るスウェーデンの「インフィールド(農家の周辺の耕地)」を思い起こさせる。もっと言うなら「肥沃」は、有機的な成長の緩慢でジェネラティブなありようそのものを指している。

ロンドン大学バートレット校で行われたプロジェクト〈Incomplete City〉(不完全な都市)のワークショップの様子 photograph courtesy of Dan Hill

芸術家と都市の関係は、土壌とミミズの関係である

土と地球のダイナミックな力学をめぐる、この心躍る原則は、ストリートを管理するという発想を生み出す技術主義的な世界観の代わりに、都市における文化の突出した意義を前面に押し出している(言うまでもなく「文化(culture)」の語は「耕す(cultivate)」から派生している)。

この夏スザンヌ・シマールの『Finding the Mother Tree』を読んだおかげで、あらゆる生命の根本に隠された基質を言い当てるには、菌根菌のネットワークが相応しいのではないかと思うようになったが、芸術家の存在を的確に言い表すには、蠢き、探索し、移動する虫たちのほうが相応しいのかもしれない。

この原則に明示されている転倒も気に留めてほしい。芸術と土という人間の生活に不可欠なものが結びつくことで、(「lowly=卑しい」の枕詞がつけられがちな)ミミズは、最下層の生物から、最上層の生物へと位置づけが変わっている。このことは、駐車スペース、脇道、自転車ラック、草むらなど、都市のなかでありふれているがゆえに低く扱われがちなものの価値を反転させ、その意義を改めて認識させてくれる。ありふれたインフラは文化的なものであり、芸術的、美学的、文化的表現の場ともなりうる。また、この原則は、自己表現という人間の本能(多くの動物が文化的な自己表現を行っているが、人間ほどではない)を、ミミズや土壌といった「人間以上の」行為者たちのコンテクストに位置づけることで、デザインの世界で現在熱く交わされている議論とも通じあっている。

あるいは、ミミズがもつジェネラティブな力は、ジョルジュ・バタイユのことばも想起させる。「愉悦は、虫が果実に入り込むことで初めて始まる。それを得るためには、幸福は毒に冒されていなければならない」。

つまり、この原理には、以下の問いが含まれているということだ。まずは価値をめぐる問いだ(「愉悦」が「KPI」であるならば、ストリートはどのようにデザインされ、それはどのように実践されるべきなのか)。ついで、単一文化や単機能ではなく、感情や表現のダイナミックな連鎖を、都市がいかに生み出すことができるかという問い。「ハッピーシティ(幸福な都市)」のようなことばに見られる陳腐な善意をいかに複雑さをもって批判し、人や空間が動き出す(あるいは動きを止めてしまう)契機について、いかに深く考察しうるかという問い。さらに、ストリートが果たすべきほぼ無限に多様な役割を前面に押し出しながら、インフラと構造のバランス、生命維持機能(土壌)とそこで生み出される文化(果実)のバランス、そしてそれらをつなぐインフラとしてアーティストがどうバランスされるべきか、といった問いだ。

もっと簡潔に言うなら、この原則が強調しているのは、ストリート・プロジェクトのみならずストリートそのものに、アーティストがもっと関わるべきだということだ。この点について、スウェーデンのパブリックアート組織〈Statens Konstråd〉と何度か交わした議論は有益なものだった。〈ArkDes〉がプロジェクトのなかで果たすべき役割は、まさにアートとデザインの間にあるこの不分明な空間においてであり、それが有意義なかたちで公共空間へと染み出していったArkDesの成功例としては「Utomhusverket」「Infield」「Dansbana!」のほか、「Street Moves」を挙げることができる。

都市の廃棄物は、公然と陳列すべし

この原則は一見しただけで興味深い内容を孕んでいるが、主旨は言うまでもなく、「廃棄物」という共有資源をめぐる一般的な前提を覆すことにある。しかしながら、このフレーズで用いられている「陳列」ということばには、「循環」の技術的側面だけでなく、パフォーマンス、自己表現、対決、透明性、個人と集団のバランスといった概念が内包されている。刑事ドラマを観る人ならおわかりのように、ゴミは〈隠されていた何か〉を明らかにするものなのだ。

一緒にストックホルムの街を歩いていたとき、マルコ・スタインバーグが、公共のリサイクルボックスを不透明な金属製ではなく半透明のガラスやプラスチックでつくったほうがいいんじゃないかと語ったことがある。そうすることで、街に暮らす人びとの姿が明らかになるというわけだ。それが良い解決策であるかどうかはさておくにしても、リサイクル革命をリードする国(リサイクル率99%か、それ以上)にとって、それはたしかに優れたプレゼンテーションになりうる。

スウェーデンで、こうした「パフォーマティブなリサイクル」がさまざまな空間やインフラのデザインにおいて実現したとしたらどうだろう。実用的な金属製の箱が、その中身をもっと魅力的に表現され、その周囲にコーヒーショップが併設されたり、eコマースの配送拠点と連携されたり、あるいは、将来的にはそこがアップサイクル(創造的再利用)やリペアのための施設やツール、サービスになっていったとしたら。

少なくともストックホルムでは、埋立地に向かう一部の少量のゴミは、週に一度、他の地域と同様に住民たちによって(庭のゴミ箱と一緒に)車輪付きのゴミ箱でストリートに出される。共同リサイクルポイントがうまく機能しているため、これらのゴミ箱が与える影響は、空間的なものであれなんであれ、さほど大きくはないが、逆にこうした共同文化に馴染みのなく、それがストリートの設計と生活様式の両方に組み込まれているイギリスでは、年間580万人以上が「ゴミ箱戦争」に巻き込まれている。

とはいえ、公共の頑強でローテクなキットを用いてリサイクルを前景化させ、それと社会的コンテクストを紡ぎ合わせることで公共の贅沢と言ってもいいような驚くべき分散型リサイクル文化を築き上げたスウェーデンにおいても、致命的に見当違いな「スマートシティ」の名のもと、統合的な真空廃棄物システムという新たな都市機構の開発が推進されている。

これは、まったくもって間違ったアプローチだ。そもそも実装するのが困難な高価なハードウェアを建物の奥深くに閉じ込めることで、ゴミを「見えない/意識もしない」ようにすることは、共有/公共の感覚よりも、個人/プライベートの感覚をより強化してしまう。ジェボンズのパラドックス(技術の進歩により資源利用の効率性が向上したにもかかわらず、資源の消費量は減らずにむしろ増加してしまうというパラドックス)よろしく、こうしたシステムでは、ゴミを地域のリサイクルボックスまで運ばなければならない煩わしさという抑制要因がないため(スウェーデンでは寒い冬でも、ゴミを地域のリサイクルボックスまで運ぶことは、ほとんどすべての人にとってなんでもない)、ゴミが増えてしまうことも起きうる。廃棄物をエネルギー源とする暖房設備に電力を供給するためには廃棄物を増やす必要があるという、ときに耳にする屁理屈は、技術主導で無駄に巨大な中央集権型システムを構築する際にありがちな典型的な「逆進性」に他ならず、小規模で分散型で非グリッド化された社会インフラとは真逆にあるものだ。

小さく美しい分散型の廃棄物リサイクルポイントを、わたしたちのストリートプロジェクト〈Street Moves〉のキット(Kit-of Parts)に含めることを想像するのはたやすいが、残念ながらそれに応えるには至っていない。ここで見てきたようなアイデアはイーノの直截かつ簡潔でいて挑発的な原則からひらめいたものだが、それは、廃棄物とインフラはともに人の目に触れないようにすべきだとする怠惰な仮説をいともたやすく覆し、共有資源や共有空間とのより積極的な関係を築くことを称揚する。

人びとが手を入れやすく、適応しやすい場所をつくる

(鉄やコンクリートではなく、木や漆喰で)

アダプティブデザインの好例とも言えるこの原則は、路地の力学よりも素材の質に焦点を当てたものだ。より柔軟で順応性の高い木や漆喰を推奨することで、イーノは直接的に適応と参加を前景化し、ストリートに異なる物質性を呼びこむだけでなく、間接的に鉄とコンクリートの価値に疑義をも呈する。

鉄とコンクリートの美的な選択基準から選ばれることもあるが、一般的にこれらが選ばれるのは維持費を節約するためだ。素材をこうした理由から選択することは変化を阻むこと、すなわちストリートを安価に管理することを意味する。鉄とコンクリートでつくれば、その分維持費が安くなり、管理もしやすくなる。鉄とコンクリートであれば、一度完成させればメンテナンスや検査の必要はほとんどない。とにかく簡単。簡単に変更できないのだから、あえて変更しない、というわけだ。

ここでのイーノの原則は、暗黙のうちに「わたしたちが何に価値を置くのか」「変化を妨げることによって維持費を低く抑えることがそんなに大事か」「継続的な適応と参加を可能にすることのほうがむしろ重要ではないのか」といった問いを発している。ここまで見てきた通り、参加を通じた継続的な変化や改良の促進といった、アダプティブな考え方に価値を置いている以上、わたしたちの答えはすでに明白だ。

わたしが〈Street Moves〉のキットのためのスケッチを作成するにあたって、念頭にあったのは木材だ。木造は〈Low2No〉や〈ARUP〉との共同プロジェクトにおいて長年取り組んできたものであり、あちこちでその有用性を語ってもきた。〈Street Moves〉のためにデザインファーム〈Lundberg Design〉は、スウェーデン産の木材を使用し、ストリートに適合すべく加工された頑丈で重量感のある集成材「グルーラム」を指定した。

これを実装するためにはスウェーデンのこの上なく豊かで多様な木工技術の伝統が必要だが、それが調達可能であることはわかっていた。そして、それをデザインするにあたってわたしたちは「海辺の遊歩道」の比喩を用いたのだが、それは、遊歩道が波の流れの上を安全に行き来することを表しているからだけではなく、それが美しく風景に溶け込んでいるからだけでもなく、まさにこうした遊歩道が木でできているからだ。スウェーデンの人びとは、どんなに湿っていようが、雪で凍っていようが、冬の間を通してずっとこうした遊歩道を行き来している。ゆえに木材はスウェーデンの気候に合わないというありがちな異議は一蹴される。木材は、自然素材であるという明白な理由から、どんな状況下でも何の問題もなく使えるのだ。

(上)スウェーデンの〈ArkDes〉との共同プロジェクト〈Street Moves〉で開発された木製の可動式キット photograph courtesy of Dan Hill (下)スウェーデンの水辺で見かける木製の遊歩道を都市で採用することを阻んでいるのは何か。「一般的に鉄とコンクリートが選ばれるのは維持費を節約するためだ」とダン・ヒルは語る photograph by Melina Kiefer on Unsplash

わたしたちは、柔らかく、多孔質で再生可能な道路環境がいったいどういうものでありうるのか、まだその表面を撫で始めたばかりにすぎない。持続可能な都市排水システム(SUDS)や都市林、あるいは「スポンジ・シティ」(水を必要とする緑地を配置する、雨水が集まる鉢状の巨大なくぼみを地中に掘って帯水層に水がしみ込こむようにするなどの方法によって、保水機能をもつ都市)といったアイデアが世界的に提出されてはいるものの──これらでさえ、旧態依然のやり方によって進展が阻まれている──わたしたちはさらに先を見据え、コンクリートと鉄が使用されている構造物を木材やその他のバイオマテリアルをもって代用する可能性を考えてみなくてはならない。さらには、素材への理解の解像度を上げていくことで、木材によってストリートにもたらされる新たなテクスチャーに、新たな機能を宿らせることさえ可能になるかもしれない(これはケヴィン・スラヴィン、エリザベス・エナフ、ディヴィッド・ベンジャミンが〈The Living〉によるインスタレーション「Subculture: Microbial Metrics and the Multi-Species City(サブカルチャー:微生物メトリクスとマルチスピーシーズ都市)」が探求したことでもある)。

わたしが執筆したエッセイ「スローダウン」は「1分都市」の考え方と、その背景にある文脈を記したものだが、物質と時間について考察するにあたっては日本の伝統的感性を参照してもいる。以前、伊勢の木造の神社について言及した際に、周期的に建て替えを行うことの価値について「木はわれわれのように朽ちていく(Wood rots as we do)」ということばを用いて、その感覚を言い表してみたが、ここで重要なのは、木材やその他のバイオマテリアルを用いることで(庭園においてもそうだったように)「ケア」の必要性を肯定的なやり方でもたらすことができる点で、これこそがまさにわたしが「1分都市」において欲していたものだ。これは「メンテナンス」という概念にまつわる従来の力学を反転させ、「メンテナンスのコスト」が実は「投資」となりうることをも明らかにする。

哲学者のサイモン・クリッチリーとの素晴らしい対談のなかで、イーノがコメントしているように、これは「経済性」の問題だ。イーノは語る。

わたしは経済性というものにとても惹かれます。ここで言う経済性は、シンプルな材料から、魔法としか思えないようなものをつくり出せるということを意味しています

皮肉なことに、現在木材は、鉄やコンクリートと比べて高価だ。前者のカーボンインパクトはプラスで、後者のカーボンインパクトはひどくマイナスであるにもかかわらずだ。これは、鉄やコンクリートの建造物に対して数十年にわたって政府が補助金を払い続けることで、スウェーデンが資源搾取型の経済に最適化されてきたことに大きな原因がある。結果、ただでさえコスト高になってしまう初期プロトタイプの製作費用が、〈Street Moves〉のようなプロジェクトではさらに高価なものになってしまうことを意味する。少なくとも、スウェーデンの自治体の交通局から見ればかなり高額に見える。

わたしたちがスウェーデンのイノベーションエージェンシーの〈Vinnova〉で行おうとしたのは、こうした初期費用の不足を補うことでプロトタイプの製作を可能にすることだったが、デザインと生産が繰り返され規模の経済が発動することで、プロトタイピングをめぐる費用が長期的に下がっていくことを目指してもいる。

けれども、本当に問うべきは、地域に根ざし、再生型で、循環型かつリサイクル可能で、雇用を創出し、参加型であり、健康的で、「ニューフォレスト」戦略による炭素吸収源と生物多様性を可能にするはずのスウェーデンの木材が、炭素集約型の鉄やコンクリートよりも高価でいいのかということだ。その背後には、木材に対するわたしたちの評価は本当にこのままでいいのか、という興味深い問いも控えている。イーノの原則は、適応を促すことから始まり、それはそれですでに十分に強力な考えだが、彼が想定したよりもさらに興味深いインパクトをもたらしうるものでもある。

子どももお年寄りも楽しめる場所はみんなに愛される

人びとの参加と適応を可能にする素材に思いを馳せたところで、即座にある疑問が湧いてくるはずだ。「で、いったい誰が参加するわけ?」

わたしたちはストックホルムで実施したストリートの最初のデザインは、子どもたちによってつくられた。都市計画のコンサルティングを行う〈Spacescape〉と建設会社〈White Arkitekter〉の建築家たちがファシリテーションのもと、わたしの手書きのスケッチを切り抜いた画用紙から「Street Kit」のさまざまな要素をもとに議論は進められたが、実際にペンをもっていたのは子どもたちだった。子どもたちがデザイナーだったのだ。

これは「ストリートがストリートをデザインする(street designs the street)」という基本的な考え方に沿ったものだ。このやり方を外に向けて説明する際に、わたしはいつも、プロトタイプとして選ばれたデザインは〈Spacescape〉の分析を経てストックホルム市(地元の自治体)との合議をもって選ばれたものであることを明かすようにしている。〈Spacescape〉のCEO、アレクサンダー・スターレは実際、学校とストリートの協働は実りが多いと語っている。

あるストリートが、いい意味で学校に大きく支配されているのであれば、リードデザイナーが学校に通う子どもたちであることは理に適っている(言うまでもなくここで対比されているのは、ストックホルム市主導の住民参加型プログラムだ)。あるいは、そのストリートに老人ホームがあるのなら、ペンをもつべきは8歳児ではなく、80歳のお年寄りたちであるべきだし、学生寮が多いストリートなら18歳の学生だ。そして現実にはほとんどのストリートには多様な人びとが混在する。ストリートをデザインすべきは、それぞれのストリートなのだ。

ストックホルムの市立小学校「Katarina norra skola」でのワークショップ。「あるストリートが、いい意味で学校に大きく支配されているのであれば、リードデザイナーが学校に通う子どもたちであることは理に適っている」とダン・ヒルは語る photograph courtesy of Dan Hill

いずれにせよ、この事例をもって、この原則をたちどころに実証できたのは価値あることだった。幼い小学生がストリートのレイアウトに絵を描いている姿は、ストリートをめぐる意思決定が、専門家の技術的な知識に基づくものではなく、むしろ街を日々利用する人びとの日常的な知識に基づくものへと移っていることを明らかにしてくれた。数カ月前に専門家とのワークショップで使用した参加型キットを子どもたちが勝手にアップデートして使ってくれていることは嬉しい限りで、このプロジェクトの可能性がここからも明らかとなった。

子どもたちは、自分たちのアイデアが学校の前、あるいは少なくともその近くのストリートで現実のものとなったことに大喜びだった(子どもたちは、いつだってもっとブランコがほしいと語っていた。そりゃそうだ)。

結果はとても完璧とは言えず、数カ月経ってから動き出したケースもあったが、人格形成期において、子どもたちが、自分たちで自分の街を変えられること──あるいは、街というのは自分たちの手で変えるものだということ──を学んだのは、長期的に見るならこのプロジェクトの最も強力な側面なのかもしれない。

イーノがここで掲げた原則は、言うまでもなく、カナダのNPO組織〈8 80 Cities〉やレゴ財団、ナタリア・クリシアクが手がけたコミュニティ〈Cities for Play〉、ティム・ギルによる〈Rethinking Childhood〉といった数々の活動の中核をなすものであり、高齢者のためのプロジェクトにおいても同様だ。また、世代間の相互作用についていえば、日本の船橋市での素晴らしいプロジェクトが思い浮かぶ(〈RE:PUBLIC〉の市川文子氏による情報提供に感謝)。成瀬・猪熊建築設計事務所による陸前高田の「りくカフェ」や、SUMA/須磨一清+なわけんジムによる「Jikka」など、日本には世代を超えたプロジェクトが数多くあり、落ち着いた感性が生み出したポジティブな成果といえる。

わたしが評議員を務める慈善団体〈Participatory City〉での経験をはじめ、〈参加〉について語るべきことはたくさんあるが、すでに多くは「1分都市」を概説した投稿のなかで、リチャード・セネット/ジェイン・ジェイコブズの〈Open City〉、サスキア・サッセンの専門知識の反転、マイケル・ソーキンの〈Sidewalks of New York〉におけるフレームワークなどを引き合いに出しながらすでに語ってしまった。〈Vinnova〉のCivic Techプログラムでは、Utopia Arkitekterの市民参加型ARツールキット「Stadslabbet」にも一部資金を提供しており、こうしたツールは非常に魅力的ではあるものの(わたしがかつて所属したチームでは〈UN HABITAT:国際連合人間居住計画〉イニシアチブの一環として、Ericsson R&Dのために同様のコンセプトデザインを支援したことがある)、ともに絵を描くことについていえば「ペンと紙」には、テックツールには決して届き得ない長所がある。(手仕事としてのドローイングの価値については、リチャード・セネットの『クラフツマン:作ることは考えることである』で取り上げられているが、BIM、地理情報システムやデジタルツインが話題になる席に本書は常に置いておくべき一冊だ。また、ル・コルビュジエの「わたしは話すより描くほうが好きだ。話すより描くほうが速いし、嘘をつく余地も少ないからだ」という一節もドローイングの価値を示しているが、ル・コルビュジエの仕事の成果が必ずしも描画に即したものではなかったことを考えると、ここではむしろ、ロビン・エヴァンスの以下のことばがふさわしいのかもしれない。「ドローイングは......アイデアとモノの間にあって、最も不確かで、交渉を可能にする場所を占めている」)

協働による意味あるドローイングの実践は、必ずしもいつもうまくいくわけではないにせよ、イーノの原則が語る「若者」と「お年寄り」といったカテゴリーを軽やかに超えていくことを可能にする。さらに、多様な年齢層を取り込むというイーノの要請は、年齢だけではない、その他の多様性に関する問いをすぐさま呼び覚ます。この原則は、ストリートのいわゆる「エッジユーザー」を引き込むだけでなく、そこに多様なダイバーシティのスペクトラムが存在していること、そして多様な「エッジ」が互いを対置し、ときに融合しながら、それぞれがそれぞれのやり方でストリートをデザインし、ストリートを所有することが可能であることを認識させてくれる。社会正義という「壮大な挑戦」の核心にある問いを、「このストリートはいかに公正たりうるか」と言い換えてみるなら、イーノによるこの原則は、何度も立ち返ってその意味を解明・探求するのに間違いなく値する。

低家賃=優雅な暮らし

この原則は、前項に続いて社会正義に関わるものであり、同時に、極めて具体的な問題でもある。この原則が扱っているのは、ストリートのアフォーダビリティ、つまり有意義な生活へのアクセシビリティをめぐる問題だ。家賃と生活の質をめぐるありがちな前提を「Low rent = High life」の4語で覆す、「High」と「Low」の語の意想外の対置は、正義の問題だけでなく、多様性を生み出すことがストリートに発明力と適応力をもたらすことをも示唆している。住宅だけでなく、店舗、スタジオ、ワークショップ、コミュニティセンター、倉庫など、手頃な価格で多様なスペースを維持することで、ストリートは継続的な変化を起こす力と将来性とを、そこに蓄えていくことができる。

これは、おそらくほとんどの市役所の経済開発部門が、不動産価格の上昇をわけもなく追求しようとしているのと真逆の考えだ。意図的に家賃を低く抑えることで、ストリートに活気が生まれ、近隣に活気がもたらされる。その価値はジェイン・ジェイコブズ以来、ずっと明らかにされてきたことだ(にもかかわらず残念なことに、彼女の原則と実践の一部は不動産市場によって「ゲーム化」され、誰にも手の届かない都市を生み出した結果、機能不全に陥っていることは、ジェイコブズが愛したマンハッタンのここ20年の歩みを見れば明らかだろう)。

話はそれだけに止まらない。スウェーデンの例を取るなら、この原則は、道端というものが交通局の管轄下にはないことを明らかにしてもいる。ストリートの機能は、道の端を規定している建物や構造物と不可分の関係にあって、それによって住む人びとの活動がかたちづくられ、ひいてはストリートをかたちづくる。建物とストリートとの関係は、曖昧であり、共生的であり、重なり合っている。にもかかわらず、スウェーデンの町や都市では、交通局がモビリティを管理し、別の部門が建物を管理している。その間で起こることについては不穏な沈黙が流れるばかりだ。

手頃な家賃をめぐる問題は、ストリートで誰が何を行い、何を感じるかに多大な影響を与えるにもかかわらず、ストリートを管理する交通局で取り扱われることはない。「1分都市」のコンセプトが身を置くのはこうした不確かで曖昧な空間であり、そこでは建物とストリートの違いが意図的に拒否され、代わりに相互依存性や共生関係に目が向けられる。

人と人が見つめ合う場所、

見せ合う場所をつくる

この原則はわたしのお気に入りだ。一見すると、ここまでわたしが価値あると鼻息荒く論じてきた、ガーデニング、電気自動車、地域民主主義、建築家としての子どもたち等をめぐる原則と、どこか対立し合っているようにも感じられる。この原則は、これまでとは明らかに異なる感性と関連しており、見せびらかしや自己表現、移ろいやすい公共アイデンティティのソフトシティ、さらに欲望都市が示唆される。機能よりも楽しみが重視される都市がここにはある。

この原則は、イーノが芸術や文化について語る際に、よく口にする質問を思い起こさせる。「なぜ人は髪型や食べ物をアートにしてしまうのか」「なぜ人は音楽が好きなのか」。ここに、わたしがここまで述べてきた「都市とは文化である」ということの別の側面がある。ここでのストリートは「社会的活力」の指標であり、わたしたちが共有する社会や文化が映し出された心電図のようなものとなる。

芸術は常に社会的活力の指標であり、文明の運命を記録する動く指である。賢明な政治家はこのグラフを注意深く見守るべきで、それは輸出の減少や通貨価値の下落よりもはるかに重要だ──『To Hell with Culture』ハーバート・リード

あるいは都市計画の専門家の視点から見るなら、この原則は、そのままフラヌリー(遊歩)に関する言及でもある。フラヌール(遊歩者)を魅了した街路は「1分都市」に求められるストリートのひとつの源流であることは言うまでもない。

しかし、ストリートはどうだろうか。それは出会いの場(トポス)として機能し、それなしには他の指定された出会い(カフェ、劇場、ホール)は存在しない。これらの場所は、ストリートを活性化し、ストリートが活性化することで自らも恩恵を受けており、さもなければ消滅する。ストリートは、自然発生的な演劇であり、そこでわたしは見せ物であると同時に観客であり、役者でもある……ストリートという都市空間は、ことばや記号のやりとりだけでなく、モノのやりとりも含めた語らいの場であり、そこでは話しことばが文章となる──『The Urban Revolution』(『都市革命』)アンリ・ルフェーヴル

こうした「見せびらかし」の原則は、10年前にベルリンのシェーネベルクで歩いたオープンストリートを思い起こさせる。そこは、共同ガーデニング、インフォーマルな統治、ジェントリフィケーションに対する苦闘が同時進行しており、この原則を考える上での直接的な影響を与えてくれた。

2021年のシェーネベルクのストリートビュー。古くからゲイタウンとして知られ、多様性に富み寛容な街と評される。デヴィッド・ボウイやイギー・ポップなど名だだる著名人が住んでいたことでも有名。ストリートに大きく迫り出したオープンカフェが印象的

上海であれシェフィールドであれ、良いストリートには、アンリ・ルフェーヴルの言うところの「自然発生的な劇場」、つまり「舞台」の要素が少なからずある。わたしたちのプロジェクトにおいてそれは、社会的空間や文化的環境を示唆するものであり、遊び心に富んだ生成的システムであるレゴやマインクラフト、ユニティ──もちろん舞台装置や映画のセットも──のような「Kit of Parts」を意味している。それは不活性で鈍く、禁止事項のカタログと化したコンクリートの杭ではないのだ。

電動キックボードというものに対して、防御的にではなくプロアクティブに取り組むべく、電動キックボードのメーカーのVoiやTIERと何時間も議論した結果、〈Street Moves〉では、電動キックボードがおそらくなくなりはしないだろうことを悟った。なぜなら、現段階において、キックボードは楽しく、クールだからだ。だからこそ人気があるわけだが、交通局は、それを管理することはおろか、理解することさえできないだろう(言うまでもなく人がクルマを運転することにも、見せびらかし、ステータスの誇示や差別化、文化的表現、自己顕示といった複雑な文化的な理由がある。実際には文化的、政治的な対象であるにもかかわらず、クルマは技術的な側面からのみ管理されている)。

ある夕方、セーデルマルムにある学校の外に置かれた〈Street Moves〉のキットを占拠した子どもたちが、ティーンエイジャー気取りで見よう見まねの「見せびらかし」をしているのを見て、すっかり嬉しくなったことがある。このキットを時間をかけて充実させていくためには、さらにやるべきことがある。わたしはそこでデザインをめぐる素晴らしい問いを授かった。日々のさりげない見せびらかしのために、わたしたちはストリートをどのようにデザインすることができるのだろう。

シェアドパブリックスペースはコミュニティのるつぼ

この原則は、ストリートが最も強力で複雑なシェアドパブリックスペースであることをポジティブに再確認するもので、こうした環境が目指すべきことのひとつは、まるでるつぼのようにコミュニティを生成することだ。

そのためには、ここまで見てきたように、意思決定がもたらす成果やその駆動力について、根本的な転換が求められる。〈Vinnova〉の今後の活動には「ストリートミッション」に関する新しい「価値モデル」の策定が含まれているが、これは、いいストリートが生み出しうる幅広い価値を、さらに具体的に明確にする必要があるとの考えからきている。生物多様性、持続可能性、公衆衛生、社会機構、経済的成果をさらに深く理解し、それらを優位に置くためのモデルと実践手法を構築すべく、大学の研究者、公的機関、コンサルタント会社との協働のもと「モデル庭園」で複数のパラメータを追跡している。ここで得られた成果は、物質的・空間的な変化──どのような建築やデザインが、このようなるつぼをつくり出せるのか──だけでなく、所有権や運営とガバナンスの新しいやり方への転換につながっていかなくてはならない。

予想される技術官僚主義(テクノクラシー)に対抗すべく、この原則はコミュニティと、それを生み出す空間や場所、活動に重点を置いている。

〈Street Moves〉の初期の頃、わたしが最も楽しんだのは、日曜日の午後にHalsingegatan地区にある「ビーチ」でピクニックを楽しんでいる家族の一団──見たところ、複数の家族が集まっているようだった──が、〈Street Moves〉のキットを通りから数メートル動かして、その上で「スモーガスボード」(スウェーデンのビュッフェ形式の食事)のためのテーブルとして使っているのを、こっそりと観察したことだった。家族連れのグループは、ほどよく多様で、食べ物をシェアしながらおしゃべりを楽しんでいた。かつては駐車場だった場所で、こうした社会的交流が行われるのは素晴らしいことだった。

なんともスウェーデン的な柄のテーブルクロス。側にあるキャリーケースからも、きっと近所の住人が準備中なのだろう photograph courtesy of Dan Hill

駐車場は相互排他的な場所であることで、公共空間を一時的に私物化することを可能にする。駐車場は形式的には公共空間だが、そこに誰かが自動車を置いてしまえば他の誰も使えなくなってしまう。少なくとも誰かが駐車している間は、相互排他的な占有によってクルマはその空間を私有化する。

こうした空間が、本当の意味での「アル・マシャー(al masha/ Mashaa’/ al-mashaa)」(*註)ではないことは明らかだ。アラビア語で共同の土地を意味する「アル・マシャー」とは、共有された公共空間が何を意味するのかをより深く教えてくれる(それはただ国の表計算ソフトに公共空間として記録された空間ではなく、共同作業によって生み出されるものでなくてはならない)。アル・マシャーと「真の公共空間」については、〈ArkDes〉で展示された〈Studio Ossidiana〉のインスタレーション「Utomhusverket 2021」に対する論考で詳しく書いたのでここでは割愛するが、この文章の最後に2015年にBBCのジョン・ピールの番組で語ったイーノのことばを引用していることからも明らかなように、アル・マシャーという概念は、イーノがここで提出した原則と明白につながっている。

*註|「アラビア語で『アル・マシャー』とは、農民に平等に分配された共同土地のことである。マシャーは、人びとがその土地を一緒に耕すと決めた場合にのみ存在しうる。耕作をやめた瞬間、彼らはその所有権を失う......このカテゴリーが存在するためには、共同の使用によって活性化されなければならない......アル・マシャーは『公共』とは異なるものである。国家機関が公共を媒介しているのに対して、アル・マシャーは国家機関を超えて存在する。公共が、権力機構によって人びとに与えられる空間であるのに対し、アル・マシャーは人びとの相互作用によってつくり出される空間である。公共空間は人がいなくても存在することができる。アル・マシャーは、人びとが絶えずそれを生み出している場合にのみ存在する」──DAAR (Sandi Hilal & Alessandro Petti), Permanent Temporariness (2019) (‘Truly public space rather than technically public space: making ‘platforms for outdoor gathering’ Dan Hill)

いずれにせよ、こうしたことばよりもはるかに重要なのは、ある晴れた日曜の午後に、以前は活気のなかったスペースで、ピクニックが行われていたことだ。〈Street Moves〉の木製キットの上に並べられたお皿やカップの下に敷かれたテーブルクロスの感触は、驚くほどにわたしの琴線に触れ、コミュニティによる共有・所有のあり方を家庭的な手触りをもって教えてくれた。木製ではあるが、これこそがまさにるつぼだった。人びとはデザインファーム〈Lundberg Design〉のデザイナーたちの提案を、彼らの想定の上をいく、極めてシンプルかつ愉快なやり方で受け入れた。わたしたちに課せられた次の課題は、デザインをどのように進化させ、より豊かな共同活動を生み出すためにいかにデザインを多様化させるかだ。この原則は、ストリートはただトラフィックを増大させるためのるつぼなのではなく、コミュニティの創造性こそがストリートに関する意思決定の原動力なのだという考えに立ち返らせてくれる。

本当のスマートシティは、そこに暮らす居住者の知性と創造性を活用する

最後の原則は、これまで同様に、ひとつひとつが個別に存在するのではなく相互に高め合うものとなっており、前項の原則と深く関わり合っている。イーノは、スマートシティをめぐるレトリックを明快かつ直接的に反転し、都市に暮らす人たちの創造性の集合に真のスマートさを見いだし、それを前面に打ち出す(これは、わたしが長らく敬ってきたアプローチだ)。ただし、これは必ずしもテクノロジーによる変革の可能性を否定するものではない。単に優先順位を明確にしたにすぎない。

イーノは、ITベンダーの技術知見ではなく、都市住民の役割を強調することで、そこに価値と信頼のありかを見いだす。このシンプルな一文は、現状の「スマートシティ」の文脈においてはとりわけ重要で、多くの都市計画の中心をなす人間嫌いの思想を白日の下に晒す。交通局が、人間やその他の自然の曖昧さよりも、クルマの確実性に焦点を当てるようになったのは、擁護はしないにせよ、理解はできる。一般的に計画というものは、参加やコラボレーション、激しい論争がもたらす厄介な複雑性を孕む「しんどいコラボレーション」よりも、抽象的なモデリングやシミュレーション、いまであればアルゴリズムに基づいた意思決定を好み、それに基づいて文化を構築してきた。

そこから脱却するためには、少なくとも開発段階において、人間や「ユーザー」にばかり焦点を当てることから離脱することが必要だが、生物多様性や多様な生命のあり方に目を向けることに意義があるのは、まさにこのためでもある。

イーノがこの原則において「人」や「市民」ではなく、「居住者」(inhabitants)という語を選んでいるのは興味深い。これは、ストリートをデザインし運営する上での「人間中心主義的アプローチ」の一歩先をいくものだ。そこには、都市の多くの居住者が、人間ではない別のかたちをした生命でもあり、そこに別種の知性や創造性が存在することが示唆されている。もしわたしたちが、森林学者スザンヌ・シマールの共同菌根ネットワークとその継続的な再生森林生態系に関する研究を、ストリートやアーバンデザインに適用したらどうだろうか。その議論から何が生まれるだろうか。人間と人間以外の自然との協調的で再生可能な関係に基づいた、新しいコミュニティのかたちとはどのようなものだろうか。それはどのような街路なのか。それはどのような感覚をもたらすのだろうか。

この原則は、〈Vinnova〉が主導したスウェーデンの街路改修において、少なくともわたしにとっては最も高いレベルで採用されていた。実際、プロジェクトが継続していくなかで、この原則から、さらなる考えがいまも生まれ続けている。

*

ここまで見てきた原則の多くは、イーノのキャリア、考え方、仕事の進め方を知っていればお馴染みのものだろう。前に述べたように、ここには『Oblique Strategies』の痕跡も見られるし、70年代半ば以降のさまざまな作品や著作、スピーチなどで展開されてきた議論については論を俟たない。

より直接的なところでは、2019年のウィリアム・ドイルのアルバム『Design Guide』の冒頭のイーノによる語りは、これらの原則と響き合っている。おそらく彼は、このアルバムのレコーディングとほぼ同時期にこれらの原則を考案していたはずだが、ここではイーノはストリートというよりネイバーフッドのスケールについて語っている。BandcampやSpotifyで直接聴いていただきたいところだが、その一節をここに記しておこう。

特徴的でポジティブなアイデンティティ、わかりやすいレイアウト、場所の感覚、人びとの非公式な交流、地域の特徴、安全、歓待、視覚的な面白さ、アクティブなストリートフロント、ゲートウェイの存在、オープンスペースの適応性、依存性の減少、コミュニティ感覚

デザイン原則のうまい使い方は、デザイン原則自体を、法律やチェックリストのように、曲げてはならない決まりごととして捉えないことだ。TV番組「マスターシェフ」のキッチンベンチの下にある「基本食材」のように、わたしはデザイン原則を、食材として捉えることを好む。オイル、ビネガー、調味料、油脂、ハーブ、スパイスを組み合わせ、新しい素材やコンテクストを混ぜ合わせ、古今東西のさまざまな料理をつくり出すようにして、それを使うのだ。原則は明確な方向性を指し示すものであると同時に、広く生成的で、さまざまな文脈において適用できるものであるべきだ。

舗装幅、建物のセットバック、持続可能な材料、植耕計画など、都市の複雑な網の目のバランスを取るためのガイドラインや実践ガイドはいくらでもある。けれども「ストリートは何のためにあるのか」「ストリートとは何か」と、始まりの地点に立ち返らせてくれるものはほとんどない。これはあくまで数ある問いのほんの一部でしかないが、ここに挙げた原則が願わくば、注意深さと情熱とオープンなデザインと組織化を多くの人びとのうちに目覚めさせ、実践へと促してくれることを願っている。

これらの原則を惜しげもなく提供してくれたブライアンに大きな感謝を。わたしは彼の考えをそのまま「1分都市」のアイデアに用いたが、もっと別の多くの使い途があるはずだ。これらの原則を、好きに使ってみてほしい。彼はそういう使われ方を嫌がらないはずだ。あるいはグルーチョ・マルクスはこう言っている。「この原則が気に入らなければ、他のもあるさ」

*原文:Dan Hill “Working with Brian Eno on design principles for streets”, Dark Matter and Trojan Horses, Sep.1, 2021

*『WORKSIGHT[ワークサイト]17号 植物倫理 Plants/Ethics』(2022年10月14日発行)より転載

【WORKSIGHT SURVEY #35】

Q:庭師の比喩は、建築家以外の仕事にも当てはまる?

ダン・ヒル氏は、「建築家ではなく、庭師のように考える」という比喩を通じて、都市やストリートを完成させる対象ではなく、未完成なものとして人びとが関わり続ける存在として描いています。こうした庭師の視点は、建築や都市計画に限らず、ほかの仕事にも応用できるといえるでしょうか。もし当てはまるとすれば、例えばどんな仕事が思い浮かぶか、あなたの意見をぜひお聞かせください。

『WORKSIGHT [ワークサイト] 17号 植物倫理 Plants/Ethics』

photograph by Ichisei Hiramatsu

cover illustration by Yosuke Kobashi

動きもしない。語りもしない。感情ももたない。そんな「生き物=植物」と、人間はいかにして向き合うことが可能なのか。最も身近でありながら、最も遠い生き物との関係を考えるために、わたしたちにはこれまでとは異なる人間観や倫理が必要なのかもしれない。植物・庭と人間との関係を手がかりに「ベジタル(植物的)な未来」を考察する、プリント版「WORKSIGHT」リニューアル第1弾。

【目次】

◉巻頭言・あらたな隣人

文=山下正太郎

◉プランツケアの哲学

「人間中心」を越えるための植物談義

◉植物こそ魂の核心

聖ヒルデガルトの植物的サイコ・フィジオ神学

マイケル・マーダー

◉未来はベジタル

植物哲学者マイケル・マーダーとの対話

◉香り、夜

写真=アナイス・トンデュール

◉植物の感じ

画=小橋陽介

◉木は呼吸しつづける

飛騨の異色木工作家・牧野泰之の挑戦

◉境域に咲く花

レベッカ・ソルニット最新刊 『オーウェルの薔薇』を読む

文=畑中章宏

◉ベジタルな未来を読みとくブックガイド

WORKSIGHT編集部が選ぶ必読の81冊

◉ルーテッド

写真=ヘンク・ヴィルスフート

◉庭師のように考えよ

ブライアン・イーノと考えたストリートデザインの新原則

文=ダン・ヒル

【書籍詳細】

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]17号 植物倫理 Plants/Ethics』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

アートディレクション:藤田裕美

発売日:2022年10月14日(金)

発行:コクヨ

発売:学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税