ケアが植物に意味をあたえる

「ケアしケアされる植物と私たち:前編」:植物専門店「REN」代表の川原伸晃さんに聞く、「循環型プランツケア」の真意とは?

──家で過ごす時間が長くなり、植物を育てる人が増えている。毎日水をやり、時に植え替えもしながら、成長を楽しみにする。そこにはいつしか愛着などの関係性も生まれる。だからこそ、うまく育てられなかったり、枯れてしまったりすると途端に落ち込んでしまう。しかしそれは随分勝手な行動にも思えるし、植物を管理することはなかなかに難しい。都内にある植物専門店「REN」では、植物のケアサービスを展開している。私たちは植物に何を求めているのか。調子の悪い植物が、診断と養生を経て再生する過程は、私たちの心の再生にもなるのだろうか。「REN」代表の川原伸晃さんに、植物とケアについてお話を伺った──

photographs by Yuri Manabe

interviewed by Jin Furuya / Kaho Torishima|WORKSIGHT Editorial Department

text by Jin Furuya / Kaho Torishima|WORKSIGHT Editorial Department

川原伸晃 Nobuaki Kawahara|1981年生まれ。園芸家、華道家、ボタニカルディレクター 、「REN」代表 、東京生花株式会社代表取締役社長。国際認定フローリスト資格となるWellantcollege European Floristry課程修了。2018年業界初となる植物ケアサービス「プランツケア」開始。

人間も含めた「プランツケア」

──RENで取り組まれている「循環型アフターサービス・プランツケア」とは、どのようなサービスでしょうか。

平易なことばで表現すると、「植物のケアサービス」です。これまでも、植物を買ったお店に育て方などを相談しに行くことはあったと思うのですが、ケアに特化しているという意味では業界初のサービスだと思います。動物にたとえると、ペットショップがあるのにペットクリニックがないという状況が長く続いていたのです。といっても、治療することより気遣いをすることが本質なので、「クリニック」「ドクター」「キュア」などではなく、「ケア」ということばを使っています。

──具体的にはどのようにケアをされているのでしょうか。

たとえば、植物の状態を「診断」しています。他店で買われたものでも、写真を見せてもらって、「調子が悪そうなので、こうしましょう」「何もしなくてもいいですよ」というやり取りから始まり、必要であれば植え替えを提案します。また、「引っ越し」サービスも行っています。植物は扱いが難しいため、引っ越し業者に引き受けてもらえない場合が多いのですよね。やってくれたとしても、植物の状態が悪化してしまうことがあります。また、旅行などで家を空けてしまう期間に預かってケアをする「ホテル」サービスや、育てきれなくなってしまった植物を受け取り、再生、再販する「下取り」もしています。観葉植物を買った後の困りごと全般に対処しているのです。

──なるほど。植物を育てる人にとって心強いサービスです。「下取り」もプランツケアに含まれるのですね。

「一度買ったものは最後まで面倒を見る」という道徳的な正しさは、人間の文化にとっては不要だと思っています。新しいものが出たら買い換えたいと思うのは普通のことですし、私たちは植物を枯らさないために生きているわけではないですよね。だからそこも含めた「循環する仕組み」、つまり、植物を「手放す人」から「育てたい人」へとつなぐことを大事にしています。植物の調子を整えるだけではなく、その植物に関わる、さまざまな事情を抱えた人間が気持ちよくいられるように植物を循環させることが、本当の意味でのケアだと考えています。

──人間も含めた「循環」なのですね。

いまはSDGsやポリコレ的な考え方が広がっていますが、私は「自然を大事にしよう」と思ってやっているわけではありません。3.11以降にアースデイなどが市民権を得て、環境保護のために植物を大事にすることが正義だという考えが浸透しました。それはSDGsによってさらに強化されて、植物を育てることが人の嗜みのような感じにすらなっていきました。でもそもそも、市販されている植物の多くは温室で育てられているので、それらをただ消費するだけなら地球にやさしいとは言えないわけですよね。園芸というのは自然保護のためではなく、人間のための文化なのです。

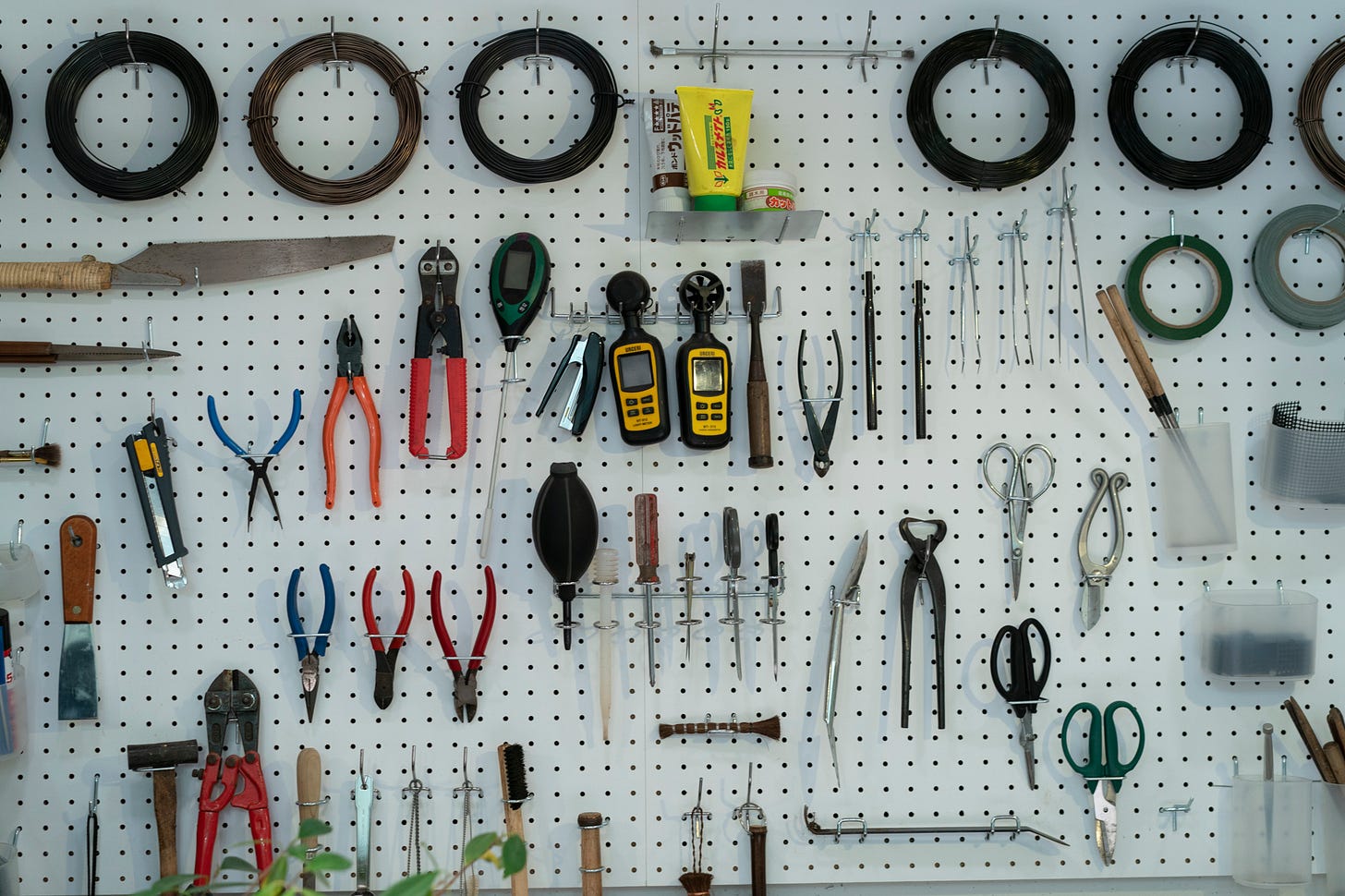

店内にあるプランツケアラボの壁面に並んだ道具の数々。馴染みのある園芸バサミやペンチから、光量計や風量計、土中ph測定器まで、なかには使い方の想像がつかないものも。

「いけばな」と「盆栽」からの学び

──国内外に前例がない「プランツケア」を始められたのは、何がきっかけだったのでしょうか。

私の会社はもともと「いけばな」の花材専門店です。いけばなといえば、今では自己表現をする芸術としてのイメージが強いですが、本来は文字通り花を「活(い)ける」、つまり1本の花を立てるという文化です。約500年前にいけばなの家元・池坊から始まり、すべての流派がそこから分岐しているのですが、源流の池坊では、9枚の葉っぱだけを最適なポジションで立てることが求められます。より生き生きとして見えるようにするために、葉っぱの表裏や向き、傾け方や表情と向き合い続けるのです。私自身、自己表現としてのいけばなも色々な流派を勉強していますし面白いのですが、根源としてのいけばな、「活ける」という言葉そのものが、何かすごい可能性をもっているのではないかと思ったわけです。「活ける」というのは植物の最適化、つまり、植物をより生き生きと、本来そうであったかのように導いていくことが重要なのです。私たちが家のなかにポンと置いたままにしがちな観葉植物は「活けられていない」のでは? と思ったことが、プランツケアを始めたきっかけです。

──いけばなの根源的な考え方を観葉植物に応用されたのですね。

いけばなだけではなく、盆栽もプランツケアの偉大な先輩のひとつです。盆栽というのは100年生きるので、同じ植物である以上、観葉植物が100年生きないという理由はないわけです。ですから土の下の部分では、盆栽から持続可能性を学び、土の上の部分では、いけばなから「自然に見える」美学を取り入れます。このふたつが合わさって、上も下も「活けられた」状態になるわけです。

ふかふかにケアされた土から真っ直ぐに伸びるフランスゴムノキ。

役に立たないから家族になる

──コロナ以降、私たちの植物に対する向き合い方の変化などは感じられていますか。

「診断」の依頼に関する問い合わせは3倍に増えました。いままで放ったらかしてしまっていたけれど、リモート会議で背景に映るようになったから気にかけ始めた、など、家にいる時間が長くなったことで、もともと家にあったモノに対してケアする人が圧倒的に増えたんですよね。その植物への接し方やまなざしを見ていると、犬や猫の次の存在としての「植物の家族化」が、コロナ禍をきっかけに急速に進んだなと感じます。

──植物を家族のように感じるのは、どうしてなのでしょうか。

家族の定義には、実は「役に立たない」ということが非常に重要なのではないかと考えています。ペットだと、いまは猫の時代ですよね。なぜいまのような不動の地位を築いたかというと、一番よく言われるのは「猫ほど役に立たない動物はいない」からということです。犬は番犬的な振る舞いや芸をしますが、猫は人間の要求にほとんど反応しないですし、気ままですよね。便利で役に立つものは消費対象になってしまいますが、機能がなく役に立たないものは謎の存在ですし、それがいいのではないかと思うのです。常に不可解なものは、こちらも永遠に欲望し続けるわけです。だから園芸植物のなかでもいまは観葉植物がかなり人気ですが、それは観葉植物の無能さが理由なのではないかと思っています。

──無能なものが人気になっている、と。

私たち人間の家族も、親が面倒を見てくれるとか、子どもが助けてくれるなど、もちろん機能としての側面ももっているかもしれませんが、だから一緒にいるわけではないですよね。役に立つわけではなくても一緒にいる、ということが重要な家族の要件だとすると、観葉植物は役に立たないので、家族として非常に重要なポジションを担っていくと思っています。これからの時代、さまざまな理由で家族をつくりたいけどつくれないという人は増えていくと思います。ペットも集合住宅だと飼うのが難しい、となったときに、植物の可能性はさらに高まっていくのではないかと考えています。

日差しに向かって伸びをするようなフィロデンドロン・セローム(中央)。

気遣うことで生まれる関係

──植物は、放っておくと枯れてしまいますしね。

そうです。観葉植物は役に立たないのに、ケアが必要です。そういう存在って、実はあるようでないんですよね。たとえば、家具も役に立つから大事にします。椅子をケアするのは座って壊れてしまっては困るからであって、逆に言うと、脚が折れたら役に立たないので捨ててしまいますよね。そうすると、ケアを結び合う関係はそこで切れてしまうわけです。

──観葉植物が無能だからこそ、ケアし続けることで関係に意味を与えている、というところもあるのでしょうか。

そうですね、気遣うことでしか存在しようがないというところもあると思います。哲学者の広井良典さんは著書『ケア学』のなかで、「人間は本質的にケアをする動物」であると言っています。まず私とあなたがいて、そこの関係にケアがあるのではなく、私があなた(あなたが私)をケアするから、そこに初めて関係が生まれるんだということです。完全に世界から全部切れた人間というのは存在しようがなく、相互に気遣い合うことでしか人間の自我は保たれないですし、それが人間のある一面の本質なのではないかというわけです。その意味で、ケアが必要な植物の存在は、ケアに対する概念を拡張し、それがひいては人間性の回復にもつながるのではないかと思っています。

──哲学者の鷲田清一さんも著書『「聴く」ことの力 』のなかで「ケアというのは何のためにという目的が失効した瞬間に生まれる」と言っています。まさに「役に立つ」「機能がある」というよりは、「ただそこにいる」存在ですよね。

私もよく「植物ってどういう存在ですか?」と聞かれ、いつも「深い意味はないと思います」と肩透かしのような返答をしてしまいますが、単純に、まず愛着がわく存在としてそこにいるということそのものが、植物の唯一無二の機能であり価値ですし、それ以上のことは求めても仕方がないのですが、だからこそ大事な存在なのだと思います。哲学者のハイデガーが、「ケアが世界に意味を与える」と言っていますが、世界というのがあって私たちがそこに生きているのではなくて、私たちがケアした、気遣った瞬間に、そこに初めて意味が生まれるということです。先ほどの話と通じることですが、気遣っていないことというのはほとんど空白と同じだという意味です。花が咲いても見向きもしなければ、それは存在論的に言うとその花が存在しないことと一緒なわけですよね。そう考えると、人間にとって植物は、「世界に意味を与える存在」ともいえるかもしれません。

(後篇に続く:7月19日配信予定)

プランツケアの工程

「プランツケア」がどのように行われているのか、川原さんに見せていただきました。元気のなかった植物が生き生きとした姿に変わるまでの過程をご紹介します。

鉢をトンカチで思いきり割る。中にはパンパンに張った根が。根の間に詰まった土は、市販される観葉植物にもともと入れられている人工的な土で、植物にとっては栄養補給ゼリーのようなものらしい。大半の植物は、この土だけで数年は生きることができてしまうが、とても生育にいい環境とはいえないようだ。

縮こまった根を根掻きでほぐしていく。同時にこれまで入っていた土を落としてきれいにしていく。

新しい鉢にふかふかの土を入れて整えていく。土のなかにはものすごい数の微生物が住んでいて、葉っぱや動植物の死骸などを、植物が吸収できる状態に分解する働きをしているという。「土は、糠床のようなものなんです」と川原さん。手の常在菌もいい作用をするため、手で作業することも重要。

乳酸菌とケイ酸を入れる。いい微生物を増やして土を活性化させる乳酸菌は根の張り方を良くし、細胞壁を強くするケイ酸は葉の張りを良くする。

次週7月19日は、引き続き川原さんのインタビューから「ケアしケアされる私たち:後編」をお届けします。驚きの生命力や生態など、まだまだ私たちが知らない植物の姿が──お楽しみに。