結局会社は要るのか:1年間考え続けた、会社と日本社会の過去・現在・未来【会社の社会史#7】

「会社」は、本当に必要なのだろうか。もし必要なのだとしたら、現代の日本社会において、いったいどんな姿で存在し、人びとのあいだをとりもつことが望ましいのだろう。数々の書籍をひもとき、歴史が突きつける難題に呻吟し、現在と未来を見据えながら対話を重ねてきた、答えなきトークイベント「会社の社会史」。広がる議論が「会社」の明日を微かに照らし出していった、シリーズ最終回の様子をレポートする。

2013年2月の東京を歩くサラリーマン。Photo by Ken Ishii/Getty Images

2022年の11月にスタートした、WORKSIGHT[ワークサイト]と誠品生活日本橋のコラボレーションによるイベントシリーズ「会社の社会史」。第1シーズンから第2シーズンまで、1年弱の月日のあいだに、今回を含めて計7回開催された。中心を担ってきた民俗学者・畑中章宏をはじめ、WORKSIGHT編集部・山下正太郎(コクヨ ヨコク研究所所長、第1シーズン登壇)、同編集部・工藤沙希(コクヨ ヨコク研究所研究員、第2シーズン登壇)、若林恵(黒鳥社・編集者)、そして参加者たちが「会社」をめぐって議論する機会も、ひとまずのラストを迎えた。だが、問いが尽きることはない。なぜなら「会社」は、いまもわたしたちの社会で、不思議な存在感を放ち続けているからだ。

text by Fumihisa Miyata

実際、ChatGPTの影響はどう?

工藤 いつもは課題図書を事前にお知らせしていましたが、この最終回は特にないんですよね?

若林 そうですね。その上で、「結局会社は要るのか」という、答えるにはあまりにも大きな問いをタイトルに掲げています。

畑中 何らかの結論が出る話なのでしょうかね。最終回というより、いつかまた開催するかもしれない、次のシリーズの壮大な予告編になりそうな気もしますが(笑)。

若林 それこそ会社の話にどれだけつながるかわからないのですが、実は先ほど、シリーズ皆勤賞だった参加者のおひとりと話していたことが興味深いんです。端的にいえば、「ChatGPTで仕事が奪われる」という出来事の、その最前線にいらっしゃる方なんですね。そのお話を皆さんにシェアしていただくことから始めてみようかと思います。

参加者A わたしは普段、金融の会社で情報システムの仕事をしていまして、目下ChatGPTの影響をモロに食らっています。いや、正確にいえば、ChatGPTがこのように広まる前から、情シスの世界には大きな変化が起きつつありました。例えば従来は社員が入社するとき、あるいは逆に退職者の情報処理といったものはすべて手作業で行っていたんです。しかしそれがどんどん自動化され、ひとつのGoogleアカウントを停止すれば連動してすべて止まる、というような状況になり、そのぶんの作業時間が浮くようになってきたんです。

工藤 そうした流れにChatGPTが加わって、どうなったんでしょうか?

参加者A SlackとChatGPTが連携できるようになっていますから、これまで情報システム担当者に来ていた社員からの問い合わせDM──例えば「ゲスト用のWi-Fiパスワードって何だっけ?」というような質問には、社内に蓄積された情報のなかからChatGPTが答えてくれるようになったんです。もうそこですべて完結しちゃうので、わたしのような人間の出番はないわけですね(笑)。

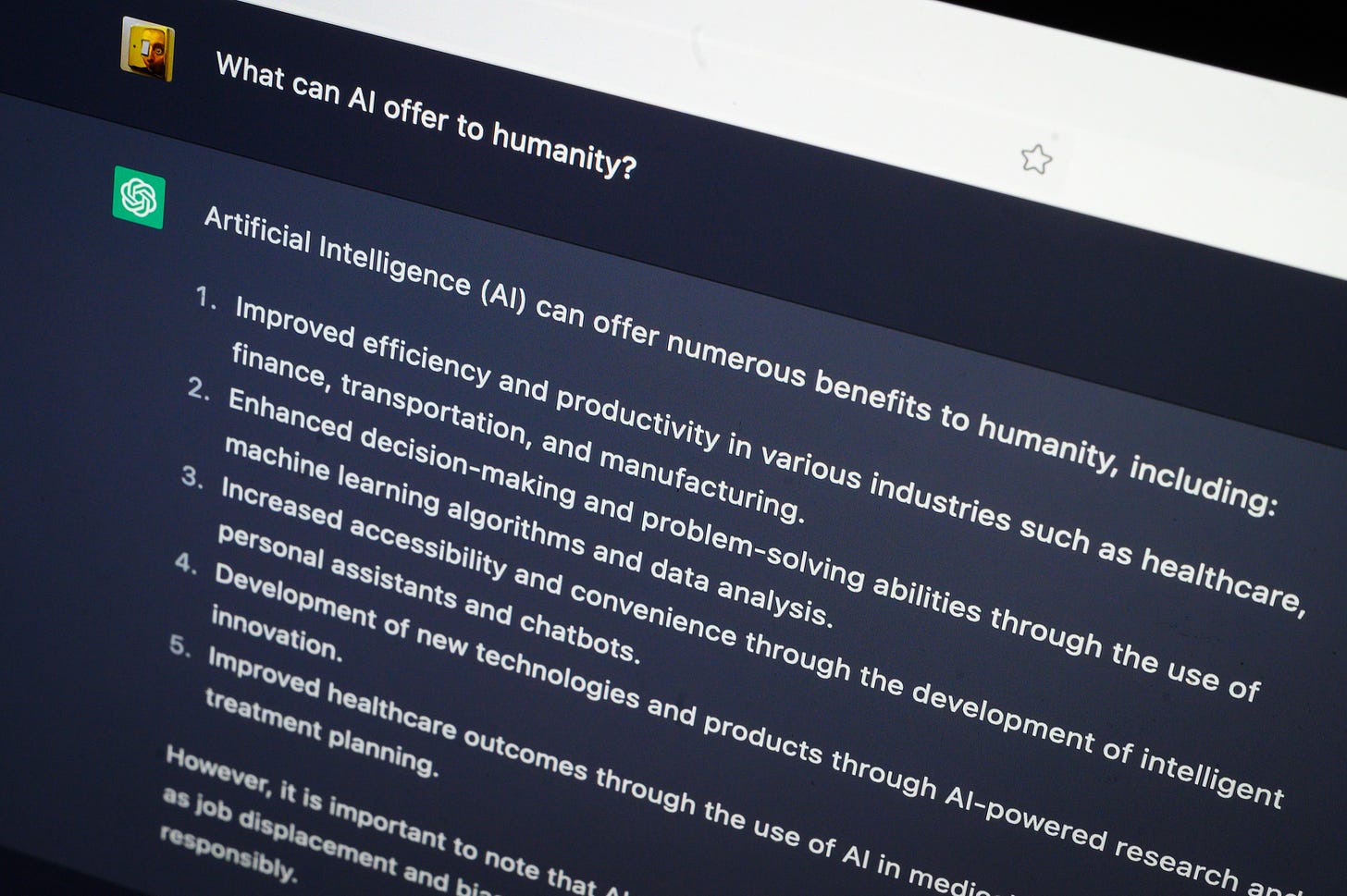

OpenAIが2022年11月に公開した後、2023年に入ってから一気に世界中の話題をかっさらっていったChatGPT。現在インターネットのブラウジング機能は有料プランのユーザーのみ利用可能だが、近日中に全ユーザーが使えるようになるという。Photo by Leon Neal/Getty Images

畑中 ChatGPTの影響に関して、他の皆さんはどうですか?

参加者B わたしはむしろ助かってますね。ひとりでやっている会社なので、まるで部下が増えたような感覚です。画像もつくってくれるし、要約もしてくれるし、別の音声認識システムをかませれば文字起こしもしてくれるし、という。

参加者C 求人系の企業のバックオフィスにいるんですが、5分で終わるようなこまごまとした仕事を大量にこなしているので、もしかしたらChatGPTに置き換わりうるかも、とは感じますね……。

若林 たしかに、ちょっと危ない予感がしますね。

参加者D わたしは営業・マーケティング系の仕事をしているので、しばらくは影響が小さいのでは、という気がします。イレギュラーな事態が発生した場合、特に日本企業でしたらやっぱり人と人が直接対応していくことで、関係者の納得感というものが生まれますから。そうしたエモーショナルな部分は、まだChatGPTでは置き換えることができないのかな、と感じます。

参加者E わたしは地方自治体の職員をしているのですが、他の自治体では、議会の答弁の案をChatGPTでつくっているというニュースは耳にしたことがあります。私がいる自治体では導入されていなくて、おそらく検討段階だとは思うのですが、いずれにしても自分たち人間の目で見て推敲しなければならないものですし、まだそこまでの影響はないかなと。

グレーバーが遺した問い

若林 人類学者デヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ:クソどうでもいい仕事の理論』(酒井隆史ら訳、岩波書店)の冒頭を思い出しますね。グレーバー自身が2013年に書いた文章の引用があるんですが、そのテクストは「1930年、ジョン・メイナード・ケインズは、20世紀末までに、イギリスやアメリカのような国々では、テクノロジーの進歩によって週15時間労働が達成されるだろう、と予測した」という一節からはじまります。20世紀を代表する経済学者ケインズがこの予想を行った時期を補足すると、カレル・チャペックが『R.U.R』、日本では『ロボット』として知られている戯曲を発表した1920年から10年後のことです。現在は、『ロボット』からは100年以上、自動化などのテクノロジーによって人間の労働時間は圧縮されていくとしたケインズの予想から数えても100年近い時間が流れている。ところが、ケインズの予想とはまったく異なる事態が発生している。お読みになった方も多いかと思いますが、グレーバーはこう書いています。

しかし、労働時間が大幅に削減されることによって、世界中の人びとが、それぞれに抱く計画(プロジェクト)や楽しみ、あるいは展望や理想を自由に追求することが可能となることはなかった。それどころか、わたしたちが目の当たりにしてきたのは、「サービス」部門というよりは管理部門の膨張である。(中略)

これらは、わたしが「ブルシット・ジョブ」と呼ぶことを提案する仕事である。

まるで何者かが、わたしたちすべてを働かせつづけるためだけに、無意味な仕事を世の中にでっちあげているかのようなのだ。(中略)

企業による容赦のない人員削減がすすめられるなかで、解雇と労働強化がふりかかってきたのは、きまって、実際にモノを製造し、運送し、修理し、保守している人びとからなる層(クラス)であった。けれども、だれもまったく説明できない不思議な錬金術によって、有給の書類屋(ペーパー・プッシャー)の数は、結局のところ増加しているようにみえる。

畑中 よくわかる話ですね。

若林 自動化によって労働時間が減るはずが、むしろ管理するためのペーパーワークが増えていく。そのなかで、一種の官僚主義のようなものもどんどん強まっていく──そのメカニズムがどのように起きたのかを論じるのが『ブルシット・ジョブ』という本だとわたしは思うのですが、ChatGPTに関しても似たようなものを感じるんですよね。テクノロジーによって自動化・効率化が進むといわれていて、たしかにそうした進展はあって、表面上は人間の仕事が代替されていくかもしれない。しかし100年前にも同じような議論がされていたし、そこで理想として掲げられるほどには自動化も効率化もされてないんじゃないかということに、グレーバーは論及したのではなかったか、と。

2014年9月、ニューヨークで開催された「No Future for You」というイベントで、ビジネスきっての論客ピーター・ティール(左)とディスカッションしたデヴィッド・グレーバー。人類学の枠を飛び越えて世界規模で言論を牽引、運動にもコミットする実践の人だったが、2020年9月に急逝した(享年59)。Photo by Hiroyuki Ito/Getty Images

便利になると、自分ひとりの責任が増える

工藤 自動化は進むのに、そのことによって官僚的なシステムが再生産されていくというのは、本当にいったい、何なんでしょうね。結局は“元締め”が要るというか、管理者としての人間が必要だ、ということなんでしょうか。

若林 例えば工場において、トップの工場長は要らなくなったとしても、工程ごとの管理者はより強固なシステムとして必要になる、というようなことかもしれないですね。自動化によっても仕事は減らないということに関しては、ひとつの傍証として、人類学者の久保明教さんが『「家庭料理」という戦場:暮らしはデザインできるか?』(コトニ社)で書いていた話が面白いです。生活史研究家・阿古真理の母である秀子のエピソードが参照されています。秀子は結婚とともに1960年代に大阪に移って分譲マンションを購入し、「立ち流し式のキッチン、冷蔵庫や洗濯機、ガスコンロや換気扇に囲まれ、当時全盛期を迎えた主婦向け雑誌や料理番組(『主婦の友』や「きょうの料理」)を参考にしながら」レパートリーを増やしていったという話を引用しながら、こう書いています。

しかしながら、秀子の多彩な「手作り」料理を支えていたのもまた、「食の簡易化」を進めてきた諸関係の変化に他ならない。祖母世代が自分の畑で食材を育て、味噌やコンニャクを自作し、薪で火をおこすところから「手作り」していたのに対して、秀子が扱うのはスーパーで購入した食材であり、その調理もまた、スーパーで購入できる食材を前提にして構成された料理レシピ、すぐに着火するガスコンロ、高火力での炒め物や揚げ物を可能にした換気扇、馴染みのない洋食や中華の味付けを簡単にしてくれる化学調味料によって簡易化されている

システムキッチンが日本で初めて登場したのは1973年のことらしいですが、この流れを別の見方で考えてみれば、“主婦のワンオペ”というようなものがここで初めて完成するといえるかもしれません。ひとりで何でもできるようになる。しかしそれは同時に、すべてを自分ひとりの責任でやる方向に押し流されていくということでもある。

畑中 主婦は“三食昼寝付き”だなんて、とんでもない話なんですよね。

若林 服を手洗いするのが大変だったところに洗濯機が入って楽になる……というのは表面上のことで、むしろ主婦の仕事の範囲はどんどん広まっていってしまい、毎晩違う料理を出さなきゃいけないというプレッシャーにもさらされていく、ということでもあっただろうと思うんです。

畑中 この話を会社に引きつけるとしたら、どう考えうるんでしょうかね。

2014年2月、100歳を迎えた大阪の女性が、自宅の台所で昼食をつくっている様子。Photo by Yuriko Nakao/Getty Images

「小商い」を言祝ぐ前に

工藤 膨張するシステムに対するオルタナティブを考えられるかどうか、ということでしょうか。今回、課題図書はないということでしたが、何か参考になるかなと思ってもってきたのが小田亮ほか著『スマイルズという会社を人類学する:「全体的な個人」がつなぐ組織のあり方』(弘文堂)と、ジェームズ・C・スコット著『実践 日々のアナキズム:世界に抗う土着の秩序の作り方』(清水展ら訳、岩波書店)です。

畑中 どんな内容なんですか?

工藤 『スマイルズという会社を人類学する』は、創業者・遠山正道さんのもとSoup Stock Tokyoなどを展開してきた株式会社スマイルズを、文化人類学者の小田さんをはじめとした研究者たちがフィールドリサーチしていくという一冊です。この「会社の社会史」でも以前に触れた中牧弘允さんのような、1990年代後半から展開されていった日本の経営人類学の系譜とはやや異なり、もちろんスマイルズ自体のブランディングという意味合いも含んだ本ですが、『ゾミア:脱国家の世界史』(佐藤仁監訳、池田一人ら訳、みすず書房)や『実践 日々のアナキズム』で知られる人類学者・政治学者スコットの論をひき、小商いや職人的な仕事をアナキズムと結びつけながら「資本主義の文化に対抗する価値」に触れている個所が面白いと感じました。スコットに関連するところをすこし引用しますね。

ビジネスや労働にシステムとは別の価値を滑り込ませる例として、(中略)小商いや職人的な仕事がある。小商店主や職人は、小規模自作農とともに、マルクス主義が「プチ・ブルジョワジー(小ブルジョワ)」と呼んで軽蔑してきた階級である。しかし、そのような生業は、資本主義以前から続いているものであり、人類史の中で最も普遍的な「なりわい」である。

スコットは、『実践 日々のアナキズム』において、現代社会でプチ・ブルジョワジーを称賛すべき点として、大規模なシステムによって公的・私的生活がますます統治されてきている中で、その小さな財産によって自治と自由を保持していること、いかなるシステムの下でもプチ・ブルジョワジーが欠かすことのできない社会的経済的なサービスを提供していること、そしてプチ・ブルジョワジーが世界的にみればいまだに最も大きな階級になっていることを挙げている

こうした観点における小商い的精神を、スマイルズの従業員は会社組織の内部においてもっているというのが本書の趣意なのですが、いずれにせよ、ひとつの問いがあるような気がするんです。「会社の社会史」でも、日本の会社の「家族的経営」に関する議論があり、前資本主義的な温情主義(パターナリズム)による「家・親・子」のアナロジーが支配しているということに言及しましたが、ではそうした家という制度を模倣しないかたちで、小商いの思想をもった会社というものは可能なんだろうか、と。

若林 面白い議論だとは思います。先ほどのトピックでいえば、業務がどんどん分節化されペーパーワークが増えれば増えるほど、その承認のプロセスも増加して管理する人間が必要になっていくという話がありましたが、小商いはすべてを自分たちの手元で行うわけですから、そうした分節化とは異なる道を探しうるかもしれない。ただ難しいのは、これもまた「会社の社会史」の第3回で論じられたことですが、日本の「家」というのは前近代においては事業体であり、経営主体であったということです。

畑中 歴史学者・網野善彦先生の『女性の社会的地位再考』(御茶の水書房・神奈川大学評論ブックレット)や、与謝野晶子や平塚らいてうといった面々が大正期に繰り広げた「母性保護論争」の流れ、政治学者・中村敏子先生の『女性差別はどう作られてきたか』(集英社新書)などを踏まえつつ考えていきましたね。

若林 はい。加えて、その前近代的な「家」では男女の役割分担といっても、現在のわたしたちがイメージするものとは異なるフラットさをもちえていたのではないか──むしろ、後の近代化および明治民法のもとにおいて、「家」は家父長制と結びつき、フラットな事業体としての側面を捨象してしまったのではないか、という議論を行いました。もちろん単純な前近代礼賛となることは避けなければいけないのですが、その点を踏まえつつ今回の話に即していえば、日本の会社の「家族的経営」なるものは本来的な「家」からフラットな事業体としての側面を抜き取り、疑似親子関係という面のみを援用しているという、非常にねじれたものとなっている可能性がある、と述べることができるのではないでしょうか。家族というものがある種、愛の空間という別の意義を与えられ、再編成されていったわけですよね。

工藤 前回の「会社の社会史」での、日本が近代化するなかでの「スウィートホーム」をめぐるイメージという議論を踏まえても、愛と生殖再生産の場として家族がかたちづくられてきたのだということがよくわかりました。

若林 そうですよね。だからこそ、日本社会において「家」ではないかたちでの会社での小商い、という議論をしようとすると、ねじれにねじれていて非常に難しいものがあるな、と感じるわけです。

畑中 もうひとつ懸念を抱くのは、近年の日本での、小商いということばのもてはやされ方でしょうか。わりとリベラルな人たちが小商いということばを用いている印象がありますが、しかし本人たちが使用している感覚以上に、そして企業という文脈のなかで使うならばなおさら、実は資本主義的・新自由主義的なニュアンスを帯びてしまっているのではないか、と感じます。むしろ、異なることを示しているのに、ことばとしては小商いに置き換えているといいますか……。また、先ほど工藤さんが引用された『スマイルズという会社を人類学する』の一節に、「小商店主や職人は、小規模自作農とともに、マルクス主義が『プチ・ブルジョワジー(小ブルジョワ)』と呼んで軽蔑してきた階級である」とありましたが、「小商店主や職人」をプチ・ブルとみなし、さらにアナキズムと結びつけるのには違和感があります。

若林 どんな違和感ですか。

畑中 「小商店主や職人」ということばから、男性が獲ってきた魚介を「時価」を決めて市場で販売する女性たちや、ろくろを回してつくったお椀を里の人に売る木地師の姿を思い浮かべてみたとき、それはまさに網野善彦さんが言うところの「百姓」の重要な構成員だということになる。こうした民俗的にはあたり前で、ありふれた仕事をアナキズムに結びつけるのは、近年の人類学では流行しているのかもしれませんが、いささか楽天的にすぎるのではないでしょうか。民俗学者の宮本常一も、『相互扶助論』をとおしてピョートル・クロポトキンの初期アナキズムの思想的影響を受けていますが、民俗社会の「商慣習」をそこまで理想視していませんでした。小商いとアナキズムを現代の社会で接続するには、もう何段か複雑な回路が必要だと思います。

1930年頃の東京、店頭で雛祭りの人形を選ぶ母子。Photo by Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images

デジタル・プラットフォームの本懐

若林 ここまで話してきた小商いとはまた別の次元の話になりますが、思うに、YouTuberというのは、現代において最もわかりやすい小商いだと思うんですよ。というより、デジタル・プラットフォームの機能自体が、ユーザーの小商いに適しているわけです。

畑中 というと?

若林 現在の企業体というものが、もはや基本的に雇用を生まない。デジタル・プラットフォームを担っているIT業界のことを考えても、イーロン・マスクが旧Twitterにおいて従業員数を実質8割削減という状態です。むしろ、たくさんの個人がそれぞれにデジタル・プラットフォームを使って、いかにスモール・ビジネスをつくっていけるのか、という流れこそが本筋だといえると思います。ECサイトをつくるにしたって、PayPalもあればShopifyもあって、環境だけでいえば今日から始められるわけですから。そうしたスモール・ビジネス、いわば現代の小商いのわかりやすいモデルとして、YouTuberは存在している。もちろんプラットフォームに依存しているわけですから、自分で店を構えているわけではないのですが……。ともあれ、経済の中心が国でも大企業でもなく、人びとへと移ってシビック・エコノミーに転じていくのであれば、インターネット空間でみんなが商人になっていくというのは当然の流れだろうと考えます。

工藤 デジタル・プラットフォームで小商いを担うユーザーが、ある意味で小作農的な位置に甘んじざるをえない点については、どう解決しうるんでしょうか。

若林 YouTubeなどが封建領主的、あるいは百貨店的だというのはおっしゃる通りで、実はそうした問題をクリアしているのは、音楽をはじめとした中国のアプリなんです。自作の音源を自分のストアで売ることができる、ここまでは普通ですよね? それだけでなく、例えば自分のコンサートのチケットを売る、グッズのTシャツを売る、動画を配信してファンとコミュニケーションをとることもできる……という具合で、もちろん手数料は取られるわけですが、この構造はマーケットに近い。むしろ、資本主義のほうが反市場的なシステムだといえる。松村圭一郎+コクヨ野外学習センター・編『働くことの人類学【活字版】:仕事と自由をめぐる8つの対話』(黒鳥社)という本のなかで、東南アジア出身で世界中で暮らす「モン」という人びとのうち、フランス南部でズッキーニ農家などをしながら暮らすモンを中心に調査・研究をしている中川理さんにご登場いただきました。中川さんは、ズッキーニ農家=生産者であるモンたちが仲介業者と市場で渡り合うとき、「資本力がどれだけ違っていても、この市場という場所では対等」な関係にあると言います。そして彼らが、マーケットは自分たちの味方だと考えている、というようなことをおっしゃっていました。引用しますね。

モンの人たちだけでなく、南フランスの農民一般にとって、市場というものは基本的にすごくいいものなんです。「市場は小さな者たちの自由を保障してくれる制度である」「だから守らないといけない」と彼らは言います。それに対して独占は悪いものと考えられています。

私たちは、市場万能主義イコール資本主義のように思ってしまいがちですけれども、彼らの頭のなかでは市場と資本主義のあいだには、かなりきっちりと線が引かれていて、市場は私たちのもの、資本主義は彼らのもの、と明確に分けています。ですからいま起きているのは、市場という「私たちの自由空間」に資本が入ってきて、自由を奪っている現象だと認識されているわけです。

畑中 市場には、資本主義的ではない可能性がある、ということですね。

若林 黒田美代子さんというイスラーム研究者の方が、『商人たちの共和国:世界最古のスーク、アレッポ』(藤原書店)という書籍のなかで、中東の伝統的市場、バザールである「スーク」について述べておられることも、近いと思います。曰く、定価は一応存在するが、「一物一価」ではなく常に交渉や人間関係によって決まる「一物多価」のシステムである、と。一物一価の定価システムは、均衡的であるからこそ近代資本主義的な商業形態を加速させてしまうというのが、黒田先生の論調です。インターネット空間が一次生産物の大量売買ではなくむしろ中古商品の売買に向いているという話や、アリババのジャック・マーが零細業者たちをオンライン・システムでうまくつなぐビジネスモデルをつくったということなどとも、密接に関連している話だと思います。

2023年6月、カタール・ドーハのスークの様子。Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

社会の中枢たりえるのか

畑中 ……と、ここまで話してきて、「結局会社は要るのか」というスタート地点に戻るわけですよね(笑)。

若林 どうなんでしょうね……でも、自社のなかでアイデアや新商品を絶えず生み出していく、ということはもう限界でしょう? その意味で、工藤さんが先日取材に行っていた〈CAN-PANY〉さんのような存在は、とても可能性がある気がします。

工藤 2023年5月に東京・清澄白河にオープンした、「ノンアルコール」「缶」「小ロット」で飲料開発や製造・充填を行う工場ですね。ブックショップ〈Utrecht〉の運営の後、〈mitosaya 薬草園蒸留所〉を手がけてきた蒸留家・江口宏志さんたちによる新しいプロジェクトです。

若林 例えばWORKSIGHTで新しくジンジャーエールをつくりたいと思ったら、大量生産のラインでは不可能な小ロットで、レシピ開発から缶への充填まで相談できる、というような場所だそうなんです。改めて考えると、個人ではできないことがあるし、逆に大企業でもできないことがあるわけですよね。名だたる電機メーカーが、面白いアイデアだけれども自社の従来のシステムでは売上規模があまりに小さいという社内の企画を、スピンアウトさせたり子会社を立ち上げたりしながら、生産ラインは自社のものを使っていいよ、というようなかたちを模索しているのも、同じ地平の話でしょう。

工藤 会社のなかでスモール・ビジネスを支援している、ということですよね。

畑中 なるほど、会社内、あるいは微妙に外に出しながらの小商い、ということなんですね。そうしたやり方を模索しないと、会社全体がもたない、と。

若林 その意味でも、大きな会社という存在が厳しくなってきていることはたしかなんです。他方で働き手のことを考えるとき、じゃあ辞職して個人で会社を立ち上げようとしても、労務・財務・法務のノウハウなんてほとんどの人がもっていないから、起業のハードルが異常に高い。思うに、多くの会社で蓄積されている労務・財務・法務に関する知見やアセットを、アプリなりなんなりで広く社会にシェアするという話は、もっとあっていい気がします。例えば4ADやラフ・トレードといったイギリスの有名な音楽インディ・レーベルは、ベガーズというグループの傘下なんですが、ベガーズ・グループは各レーベルの経営には口を出さず、労務・財務・法務のノウハウをシェアしたり、グローバルのマーケティングに関しては統括したりしているんですよ。

工藤 面白いですね。日本社会のことを振り返ったとき、会社という存在が今後どうなるのかは、やはりなかなか結論は出ませんけれども……。

若林 ふと思うのは、日本の会社って要するに営業文化なんだよなあということですね。飲み会という文化は賛否両論あって、正直いって個人的には大変苦手とするところなのですが、あれも煎じ詰めれば営業の接待文化じゃないですか。

畑中 そうか……柳田國男の『明治大正史 世相篇 新装版』(講談社学術文庫)には「酒」という章があって、日本社会ではみんな、昔はこんなに日常的に酒を飲まなかったというように書かれているんですよね。柳田の『世相篇』は、近代化の過程で人びとの感情がどう変化したか、変化しなかったかをたどったものですが、この本が当初刊行された1931年段階では「会社」や「会社員」は、民俗学的にたどるべき感情史をもっていませんでした。

工藤 感情ですか。

畑中 はい。今回のイベント直前、わたしの新刊『感情の民俗学:泣くことと笑うことの正体を求めて』(イースト・プレス)が出ました。見きわめがたい感情の正体をつきとめてみたいという動機から執筆した本ですが、実はかなり苦労しまして、結局堂々めぐりに陥ったような気がします。同じように「会社」も「会社員」も、存在していることは間違いないのに、正体をつかもうとすればするほど、その実態からかけはなれていくのではないか、というのがこのシリーズを終えた率直な感想です。

若林 本当にそうですね。

畑中 その上、「会社」も「会社員」も現在進行形で変化している。絶えず変化し、流動している事態や現象の、その変化や流動自体を対象にしたのが柳田の『世相篇』だったわけですが、「会社」と「会社員」の変化や流動性は、本当にとらえどころがない。このシリーズも、とらえどころのない「会社」と「感情」を掛け合わせて、「会社の感情史」としたほうがその正体に近づけたかもしれませんね。ただいずれにしても、こうしたかたちで「会社」に迫ろうとした試みは、他にはあまりなかったはずです。日々転変する「会社」や「会社文化」の厄介さを引き受けることを、民俗学者としてぜひ継続議題にしたいと思います。

若林 酒の話も日々変化することの厄介さに結びつくものでしょうし、いつから会社文化はいまのような姿になったのか、改めて考えさせられます。宮本常一の『忘れられた日本人』(岩波文庫)を読んでいると、百姓という存在がある意味で社会の良識を担っている、そんなイメージで宮本が捉えようとしているように感じるんです。もし仮に会社が、そして労働者であるかつてのサラリーマン、ないし現在のビジネスパーソンという存在が近現代の日本社会の中枢を担ってきたとして、今後も担いうるのだとしたら、どういうあり方が考えられるのか……という問いを残して、「会社の社会史」のひとまずの幕としたいと思います。

畑中章宏|Akihiro Hatanaka(左) 民俗学者。著書に『21世紀の民俗学』『廃仏毀釈:寺院・仏像破壊の真実』『忘れられた日本憲法:私擬憲法から見る幕末明治』『今を生きる思想 宮本常一:歴史は庶民がつくる』『関東大震災:その100年の呪縛』『感情の民俗学:泣くことと笑うことの正体を求めて』など。

工藤沙希|Saki Kudo(中央) 本誌編集部/コクヨ ヨコク研究所研究員。「選べなさ」「社縁」「現代私祭」などへの関心を軸に、民俗学的な視点でのフィールドワーク、聞き取り、参与観察などの質的調査を中心とした社会研究に取り組む。

若林恵|Kei Wakabayashi(右) 編集者。黒鳥社コンテンツ・ディレクター。元『WIRED』日本版編集長。「WORKSIGHT」のディレクションを務める。著書に『さよなら未来』など。聞き手を務めた宇野重規著『実験の民主主義:トクヴィルの思想からデジタル、ファンダムへ』が近日刊行。

次週10月24日は、9月13日に世界同時発売された、イーロン・マスク初となる公式伝記『イーロン・マスク』上・下巻に関するスペシャルニュースレターをお届けします。お楽しみに。

【近日発売・新刊のご案内】

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]21号 詩のことば Words of Poetry』

言葉という情報伝達手段でありながら、普段わたしたちが使うそれとは異なるかたちで世界の様相を立ち上げる「詩のことば」。情報過多社会において文化さえも消費の対象とされるいま、詩を読むこと、詩を書くこと、そして詩の言葉にこそ宿るものとはいったい何なのか。韓国現代詩シーンの第一人者であり、セウォル号事件の被害者に寄り添ってきたチン・ウニョンへのインタビュー、映画監督・佐々木美佳による詩聖・タゴールが愛したベンガルでの滞在記、詩人・大崎清夏によるハンセン病療養所の詩人たちをめぐる随筆と新作詩、そして哲学者・古田徹也が語るウィトゲンシュタインの言語論と言葉の理解など、わたしたちの世界を一変させる可能性を秘めた「詩のことば」について、詩人、哲学者、民俗学者、建築家などのさまざまな視点から解き明かす。

【書籍詳細】

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]21号 詩のことば Words of Poetry』

編集:WORKSIGHT編集部

ISBN:978-4-7615-0928-6

アートディレクション:藤田裕美

発行日:2023年10月20日(金)

発行:コクヨ

発売:学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税