「人格」を磨いたら、どうなるの?:民俗学者と考察する「会社」の「修養」【会社の社会史#5】

社訓・社歌からトイレ掃除まで。会社員の清らかな精神をめぐるナラティブは、日本社会の隅々に広がっている。カリスマ経営者たちが提示した、宗教的なものとも隣接するメンタリティはどう生み出されたのか。民俗学者・畑中章宏、WORKSIGHT編集部・山下正太郎(コクヨ ヨコク研究所所長)、工藤沙希(同研究員)、若林恵(黒鳥社・編集者)によるトークシリーズ「会社の社会史」第2シーズン第2回の模様をお届けする。

2000年1月4日、神田明神で商売繁盛を祈るビジネスマンたち Photo by Kurita KAKU/Gamma-Rapho via Getty Images

会社に勤めながら、自分を磨く。松下幸之助や鈴木清一ら、カリスマ経営者として称揚されてきた人物たちが、実は宗教的なビジョンを取り入れながら築き上げてきた価値観は、いまもわたしたちが生きる社会の隅々に息づいている。それをすんなりと引き継ぐか、ふと足を止めて再考するか。後者の人のために、この記事はある(読んだ後、さらに自分磨きへと邁進するとしても)。

今回の課題図書は、大澤絢子『「修養」の日本近代:自分磨きの150年をたどる』(NHKブックス、2022年)と、中牧弘允・日置弘一郎編『会社のなかの宗教:経営人類学の視点』(東方出版、2009年)。近代化のなかで、日本の会社には、どんな精神が宿ってきたのだろうか。

text by Fumihisa Miyata

社歌・社訓から、創業者の胸像まで

工藤 今回は「会社と宗教 カリスマ経営者とその霊性」とひとまずテーマを設定して当日を迎えましたが、おそらくはより広く、会社のなかでの「修養」=自分磨きがどのような歴史を歩んできたのか、それに関連して、会社のなかで宗教がどのように扱われてきたのかといった話になっていくかと思います。

畑中 神仏に頼ったり、儲けたのもそのおかげだと感謝したりということが、延々と行われてきた歴史があるようですね。今回の選書を行ったのはわたしでして、まず『「修養」の日本近代』に関連するような内容については、「会社の社会史」のこれまでの回でも少しずつ触れてきてはいるんです。第1シーズンの第2回で語った「勤勉」という話や、第2シーズンにリニューアルした前回のテーマ「立身出世」にしても──『「修養」の日本近代』の第2章が「Self-Helpの波紋:立身出世と成功の夢」と題されているように──隣り合うテーマだろうと思います。一方の『会社のなかの宗教』は多様な切り口の論文が集まったもので、恐縮ながらそのすべてがわたしたちのイベントの関心と重なり合うわけではないのですが、実は中牧弘允さんの単著である『会社のカミ・ホトケ:経営と宗教の人類学』(講談社選書メチエ、2006年)が品切れになっていて、電子書籍のみ入手可能という状況ゆえの選書でもあります。

若林 単刀直入に、コクヨってこのあたりは実際どうなんですか?

畑中章宏|Akihiro Hatanaka(中央右) 民俗学者。著書に『21世紀の民俗学』『廃仏毀釈:寺院・仏像破壊の真実』『忘れられた日本憲法:私擬憲法から見る幕末明治』『今を生きる思想 宮本常一:歴史は庶民がつくる』など。

山下正太郎|Shotaro Yamashita(中央左) 本誌編集長/コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長。京都工芸繊維大学 特任准教授。2022年、未来社会のオルタナティブを研究/実践するリサーチ&デザインラボ「ヨコク研究所」を設立した。

工藤沙希|Saki Kudo(左) 本誌編集部/コクヨ ヨコク研究所研究員。「選べなさ」「社縁」「現代私祭」などへの関心を軸に、民俗学的な視点でのフィールドワーク、聞き取り、参与観察などの質的調査を中心とした社会研究に取り組む。

若林恵|Kei Wakabayashi(右) 編集者。黒鳥社コンテンツ・ディレクター。元『WIRED』日本版編集長。2022年7月リニューアルした「WORKSIGHT」のディレクションを務める。著書に『さよなら未来』『週刊だえん問答』シリーズなど。

山下 コクヨも日本企業的な精神性を重要視していると思います。本社は大阪で、富山出身の創業者・黒田善太郎が興した会社なのですが、その息子であり中興の祖とされる黒田暲之助には、松下幸之助イズムというべきメンタリティがあったように感じています。わたしが入社したときは、暲之助が記した訓話集が配られていましたし、その父である創業者がつくった「経営の信条」と呼ばれる行動規範を大切にしていて、朝礼で唱和していた記憶がありますね。

若林 そうなんだ、この場でちょっと一節、お願いできますか?

山下 「人は無一物でこの世に生を享け父母の恵み・恩師の導き・社会のお蔭によって心身ともに成長し、やがて社会に出て一つの仕事を与えられる。それは天より授けられた天職である」……といった具合です。特に多くの日本企業ではどんな業務に就くのかはっきりしない真っさらなかたちで採用されるわけですから、新人研修ではこうした道徳的な指導を通じて会社のイズムが注入されるわけです。

若林 なるほど……工藤さん、改めてコクヨのイズムを端的に代弁していただいてもいいですか?

工藤 わたしは中途入社なので、会社を代表してそのイズムを述べることはなかなかできないのですが……(笑)。それで思い出したのですが、社歌を毎週歌うという文化に初めて触れたときには驚きました。

畑中 面白いですね。社歌・社訓があったり、それを朝礼で斉唱・唱和したりなど、本来はまったく出自の異なる人びとが集まっている会社にアイデンティファイさせ、組織的に統合させていくというやり方の確率に関しては、『「修養」の日本近代』を読む限り、やはり松下幸之助がそれで成功を遂げたのが大きいのでしょう。集団での「修養」、あるいは従業員の品性や人格を会社が向上させる「訓育」に関して、先鞭をつけた。そう言えば、わたしや若林さんの出身である出版社・平凡社はどうだったんだろう。下中弥三郎という人がつくった会社なんですが、社訓なんてありましたっけ。

若林 記憶にはないですね……。

畑中 弥三郎の胸像はありましたよね。何回か社屋を引っ越しているうちに、最初は玄関にあったのが、どんどん人目につかない場所に置かれていった気がするのですけれど、いまはどこにあるんでしょうか……(笑)。とはいえコクヨと同じく平凡社も同族企業ですから、本来は強固なアイデンティティをもってはいるんですよ。出版社といえば『「修養」の日本近代』では、『実業之日本』がノン・エリートのための処世術を説いた雑誌として分析されていますね。

1905年(明治38)年に、和式帳簿の表紙を製造する「黒田表紙店」は開業。その前年である1904年、開業の地にほど近い道頓堀の風景 Photo by The Print Collector/Print Collector/Getty Images

松下幸之助の「わからなさ」

若林 徐々に課題図書の内容に入っていきましょうか。いや、わたしは今回、ほぼ初めて松下幸之助のことをちゃんと考えたのですが、正直わからないんですよ。例えば、のちに「水道哲学」として知られることになる、「宗教道徳の精神的な安定と、物資の無尽蔵な供給とが相まって、はじめて人生の幸福が安定する。ここに実業人の真の使命がある」という松下のことばが『「修養」の日本近代』でも紹介されていて、要するに宗教道徳的な精神と産業による物資流通が実業人の人生の両輪としてイメージされているわけですが、なぜ国の公共事業の話をしながら私企業の事業の話が接続されるんでしょうか。端的に、おかしくないですか?

畑中 わたしは全然おかしくないと感じます。それは若林さんが大阪の人じゃないからですよ(笑)。『「修養」の日本近代』にも、和歌山生まれで幼くして大阪で丁稚奉公をはじめた松下幸之助は「大阪商人の精神がまだ息づいていた船場で商売の基礎を学び、経営観や商売観を身につけていった」とあるじゃないですか。

若林 たしかに、そこは体感的には全然わからないところですが……。他にも理解できないところがあって、松下は基本的には何の宗教にも帰依していないのに、宗教的な話をし続けたわけでしょう。

工藤 そこは不思議なところですよね。

山下 各宗教や宗派のいいところをチャンポンして取り入れているというか、ある意味で無茶苦茶に見えなくもないですが……。

畑中 いや、それも無茶苦茶じゃないんです。むしろ近代以前の日本、そして大阪の空気や記憶を受け継いだ人であれば、自然な態度だったのではないかと思います。少し長い引用になりますが、『「修養」の日本近代』の記述を見ておきましょうか。

「戎(えべっ)さん」に代表されるように、大阪では福神(ふくじん)信仰が盛んだが、船場商人の精神的土壌として重要なのが浄土真宗の信仰である。大阪は石山本願寺の門前町として興った地域であり、本願寺中興の祖とされる蓮如(1415-1499)が「仏様からいただいたものは粗末にできない」と、落ちている糸くずも拾い上げ、おしいだき、「猟すなどり(漁)をもせよ、奉公もせよ」と言った姿勢が大阪人に歓迎され、ありがたい、もったいない、の精神が両御堂(みどう)の教化によって船場町人の気質を培っていったとされる。大阪には御堂筋と呼ばれる大きな道路があり、「御堂」とは、本願寺の北御堂(浄土真宗本願寺派本願寺津村別院)と南御堂(真宗大谷派難波別院)をさす。(中略)船場の街に両御堂が与えた文化的影響は大きかった。

(中略)

幸之助が商売を学んだ船場は、〔編注:井原〕西鶴や〔石田梅岩による〕心学の精神性を土壌に、信仰心に基づく独自の商人文化が醸成されていた特別な場所だった。自主自立、能力主義で家業の継続と繁栄を第一とし、チャレンジ精神を持ちつつ堅実な経営を行う。客本位に徹した上で自分も儲けさせてもらうことを商売の基本とする。自分の力を頼りに勤勉に自助努力を続ける。必要とあれば自腹を切って多額の寄付もする──これらが船場商人の精神である。幸之助は、『西国立志編』で説かれた精神性にも通じる船場の気質を少なからず受け継いでいた。17世紀から18世紀を通して固められていった商人の価値観や通俗道徳の精神を、明治という時代に肌で感じ、実践し、新しい時代の働き方へと繋いでいったのである。

彼は無宗教でありながら、「禅や神道、天理教や大本教、金光教や弁天宗、キリスト教に創価学会、立正佼成会などさまざまな宗教と付き合った」と書かれている。これはある意味で、近世以前の人びとの民俗的な信仰のありようと通じているのではないでしょうか。江戸期の寺請制度で、どこかの寺院の檀家にはなるけれども、他の神社でも現世利益を祈るためにお参りする、ということがあったように。

CES2017のプレスイベントで大写しにされる松下幸之助 Photo by Alex Wong/Getty Images

ノン・エリートのための「修養」

若林 一面においては理解できるんですが、しかし例えば、えびすさまにお参りするような話があるとして……。

畑中 (食い気味に)えべっさん、ね。

若林 わかりました(笑)。えべっさんに商人が「商売がうまくいきますように」とお参りするだけなら、まだ了解できるんです。でも、「勤勉に働きましょう」という話は、レイヤーが異なるでしょう? しかも松下幸之助は、いろいろな宗教と交流をもち、支援しながらも本格的には参加せず、むしろ自分のオリジナルな宗教道徳のようなものをつくり上げていく。「創業当時から松下電器では、守護神として龍神(白龍大明神)を祀って」あって、各事業部にも種々の龍神が祀られており、「現在のパナソニックグループの百を超える事業所にもいずれかの龍神が分祀されている」、さらには「あえて言うなら、幸之助の信仰対象とは『宇宙根源の力』あるいは『根源』である」と、『「修養」の日本近代』には書かれています。あまりにいろんなレイヤーが重なっていて、そこにはたしかに民俗的・伝統的な部分もありつつ、極めて近代的な、ある種のリアクションも含まれているような気がするんですよね。

畑中 わたしが気になるのは、企業として自分たちの私腹を肥やすのではなく、国家の繁栄につなげていこうとする論理ですよね。企業が富めば国が富む、というロジックといいますか。

若林 でも今回、松下幸之助に関する話を読むなかで、そんなに明確に国家の話って出てきましたっけ。

山下 うーん、ほとんど出てこないと思いますね。

工藤 松下が幼少期から新渡戸稲造が寄稿していた『実業之日本』を読んでいた、という話もありますが、あれも国家云々とはニュアンスの異なる話ですよね。

山下 そうですね。新渡戸が目を向けていたのは、ノン・エリートである大衆が成り上がっていくとき、その向上心が「功明富貴」を目的としないよう慎ましやかに世渡りしていく「修養」だったと、『「修養」の日本近代』にあります。彼が持論の足場のひとつとしたのは、クリスチャンになった後、渡米中に信徒となったプロテスタントの一派・クエーカー派の教えです。しかし同時に「ただ一つの神やキリスト教の教えのみに固執することのない」「折衷的な姿勢」を貫いていて、このように論じられています。

特定の宗教を排除せず、キリスト教の神にこだわることなく、超越者の存在を自由に語る。この「あれもこれも」の態度こそ、新渡戸の修養論のポイントだ。東洋の精神的土壌にキリスト教を根づかせる道を見出し、老子を読み、仏教の経典を読み、東洋の神秘主義を学ぶ──。(中略)彼は排他的なクリスチャンではなく、多様な信仰のあり方を認め、あれもこれもと、さまざまな例を取り上げながら修養を説いた。彼の修養論は、キリスト教に立脚しつつ、同時にキリスト教という一つの宗教の教義にとらわれない〈宗教っぽい〉ものでもあった。

この「あれもこれも」という態度と、〈宗教っぽい〉話の集合、という面において、新渡戸から松下へと「修養」の精神は引き継がれていくわけですよね。

畑中 とはいえ、それこそ松下政経塾を設立するわけですし、そこに国家のビジョンはあったんじゃないでしょうか?

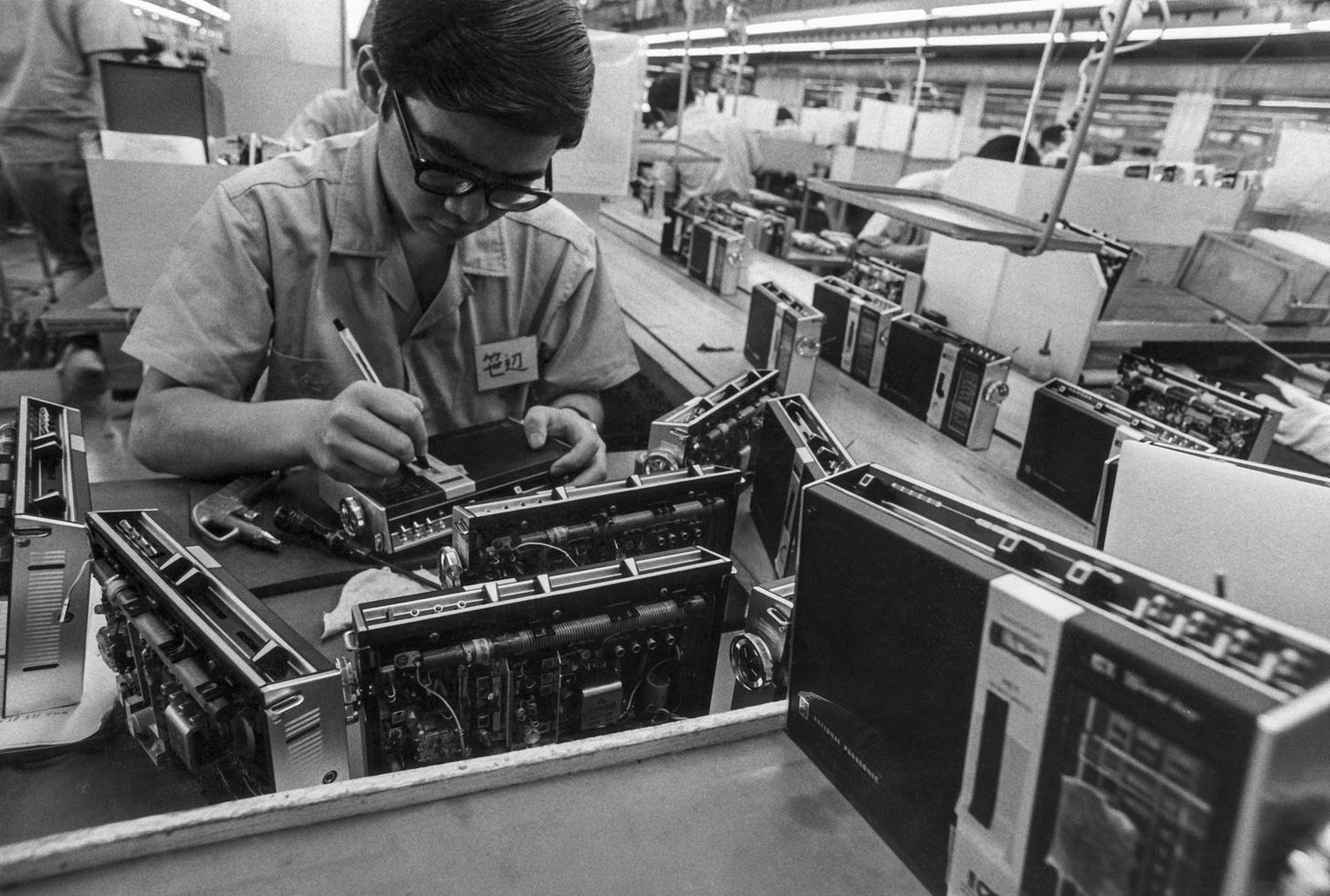

1970年の大阪、松下電器(現パナソニック)の工場、ラジオ用トランジスタの組み立てラインとされる写真 Photo by Paolo KOCH/Gamma-Rapho via Getty Images

利益や金儲けとの距離

若林 どうなんでしょうね。そこは工藤さんが以前、民俗学者の山田慎也先生に、「国葬」や「社葬」といった葬儀についてインタビューした記事が参考になるかもしれません。

工藤 葬儀の話に触れるためにも、もうすこし『「修養」の日本近代』で論じられていることを踏まえたいと思います。松下幸之助が「全員一致の体制づくり」を進めたのは、「会社への帰属意識を高め、従業員の精神的団結を図るために有効」だからであり、「個人が働きながら、集団の中で自分を高めていくとの意識が、集団のなかで共有されていった」というのは、ここまでも見てきたとおりです。さらには「船場の家訓には、自分たちの商売の永続性を狙う『守りの経営』と、転換期に対応し、機を見て果敢に挑戦するという投機性『攻めの経営』の二面性」があったとしています。「守りの経営」は、“のれんを守る”というような話ですよね。ここが、葬儀を研究されている山田さんもおっしゃるところの「永続性」という問題だと思います。いわゆる「商家」ではない新興の会社が、創業者が亡くなった後も組織が続いていくことを示す場として、イエの葬式を模した「社葬」が必要とされた。さらに、集団に貢献した人を称える儀式としての国葬が「社葬」の式典のモデルとなり、徐々にこの顕彰の性質が強まっていったわけです。

若林 もしかしたら、社葬が国葬を偽装した、という言い方も可能なのかもしれません。そう考えると、水道哲学というものをめぐるロジックも、すこし見えてくるようなところがありますよね。

山下 もう一点気になるのは、先ほどの新渡戸の話もそうですが、利益や金儲けという話が巧妙に隠されていく感じもあるんですよね。拝金主義ではなく、社会に貢献することを通して利益があるのだという語られ方に、宗教もまた援用されていく向きがあるな、と。

若林 その意味で『「修養」の日本近代』を読んでいて面白いのは、ダスキンの創業者・鈴木清一が感銘を受けた大正期のベストセラー『懺悔の生活』の著者、西田天香のことですね。鈴木は西田の「一燈園」に滞在し、「以降、家や会社でトイレ掃除を行い、会う人ごとへ感謝の合掌をすること」が日常となり、後には事業の利益を確保したのちの残金を「宙財」として蓄え、困窮者の救済などに使ったようです。京都・山科に現存する「一燈園」は西田が1904(明治37)年創立し、「自然にかなった生活をすれば、人は何物をも所有しないでも、また働きを金に換えないでも、許されて生かされるという信条のもとに、つねに懺悔の心をもって、無所有奉仕の生活を行っている」(一燈園Webサイトより)という、まさに「修養」の場なのですが、『「修養」の日本近代』にはかつて北海道で開拓事業に従事し、出資者と農民との間で板挟みにあって辛い思いをした天香について以下のように書かれています。

天香は、〔編注:二宮尊徳の〕『報徳記』に記された四つの徳目のうちの三つ──勤勉、節約、分度は実践できても、分度して余った余剰を他に譲るという、四つ目の徳目「推譲」はどうしても実現できなかった。(中略)近代資本主義社会の利害関係においては、推譲という行為は本来の道徳的な意味を発揮できない。余った余剰はほかに譲るのではなく、元手として投資し、自身の財を増やしていくことが理想とされるからだ。推譲が意味を持つのは、道徳的説得力を持つときであり、それが有効なのは、お互いを見知っているような狭い共同体社会での、人格的な人間関係においてのみである。したがって、天香の開拓事業のように、出資者=地主と小作人とが遠く離れ、両者の間に共同体を媒介とした人間関係が存在していない場合には、共通の道徳的説得力を持つ世界は成立しない。

(中略)近代資本主義社会における通俗道徳の欺瞞性をいち早く見抜き、自らすすんでそこから身を引いた。(中略)労働者と資本家の利害衝突をその身で体験し、資本主義社会での通俗道徳の矛盾や限界を感じた彼は、仕事も家も財産も捨て、放浪する道を選んだのだった。

「一燈園」においては「路頭に迷う」のではなく「路頭に帰る」と表現するらしいのですが、要するに積極的なドロップアウトですね。天香は経済性と通俗道徳のようなものの間で正面から折り合いをつけようとした結果、世捨て人のようになるしかなかったわけです。その精神性を鈴木が「祈りの経営」という境地までもっていくにあたってはわたしの理解をいささか超えるわけですが、しかし松下と同じく、会社は人間をつくる場なのだという姿勢は一貫しています。戦後、1963(昭和38)年に鈴木がフランチャイズビジネスを発足させることにしても、一緒に働くそれぞれの事業主体はともに成長する、いわば「修養」の同志なんですよね。

2014年撮影の一燈園の入口 Photo by Shigeru-a24, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

トイレ掃除とジョブディスクリプション

工藤 同時代の例を分析した、金子毅「企業の経営倫理構築にみる宗教的エートス:昭和30年代の八幡製鉄所における社会科教育を例として」という論文が、『会社のなかの宗教』に収められています。当時八幡製鉄所の教育部門で社員研修のようなことを担当していた灘吉国五郎という人は、アメリカから輸入した考え方として、「職場におけるインフォーマルな人間関係」の構築を目指した。円満な人間関係による職場運営は、ローコストで、組織がうまくまわって生産性も上がるという話であるわけですが、しかし戦前生まれの灘吉は、それを修養主義・人格主義において、特に「天(企業)と個人の合一」という儒教的な観点で伝えようとした結果、若手の理解を得られず失敗に終わったようなんです。

山下 社員全体への安全教育に人格修養もセットにした、ということだそうですが、それは自発的に企業体へ参加していく精神を涵養することによって、会社に対する不満を抑えていく動きとしてもあるわけですよね。

畑中 やはりここでも、なかなか経済的な話にはならず「人格」に行き着くんですよね。松下幸之助もソケットの製造販売から始めて、最初はうまくいかないわけですが、いわばそうした慎ましやかな段階の心持ちをキープしろ、という話でもあるのかもしれません。

工藤 マックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で論じられたような資本形成がよしとされるのではなく、日本では自己修養的な問題系が注目されてきた、と。

若林 日本企業の性格として思い出されるのは、ミュージシャンたちがデジタル・シンセサイザーというものを使うようになっていった1970年代以降のことですね。恐ろしいほど高価だったので限られたトップ・アーティストしか使えなかったわけですが、YAMAHAが1983年に売り出したDX7は25万円ほど。価格を下げてみんなに行き渡ったほうがいいというメッセージですね。仮に水道哲学なるものが形をとるとすれば、このDX7のようなものだと思います。あるいはユニクロのような会社は、海外から見ると異様なのだと想像されます。2009年にジル・サンダーというファッション・デザイナーがユニクロとコラボしたとき、その理由を「ユニクロの服はデモクラティックな服だと思う」と記者会見で語ったエピソードがありますが、儲けをあまりとらない、ある種の国民服としてのファッションというのは、日本のビジネスのエートスを彷彿させます。しかし、そうした会社のなかで磨かれていく「人格」とはいったい何だろう、とは思うのですが……実際に企業にいる方にとってはどうなんでしょう。客席にひとり、ある高級品の老舗の問屋をやっている方がいるので、うかがってみましょうか。

男性A 正直さや人間性というものがないと、値段がどんどんバグっていくということが起こりうるんです。消費者が限られた情報しかもてないところで、小売価格が跳ね上がっていってしまっては、商売は長く続きません。だからこそ社員は人間性を高めてほしい、という話は社内でずっと大事にしてきています。

若林 なるほど……とはいえやはり、そこで人格を陶冶していくことの根本的な意味が、うまく摑めないところがあります。人格を磨いたら、本当はどうなるのか。例えばその人もまた新たに/別に立派な企業をつくっていけという話になるのならばまだしも、組織の内部でひたすら立派になれというナラティブだけが発動され続けるわけでしょう。その人たち自身はいったい、何になれというんでしょうか。

畑中 今回は課題図書には入れませんでしたが、大森信『掃除と経営:歴史と理論から「効用」を読み解く』(光文社新書、2016年)という面白い本があります。本田宗一郎をはじめとして、多くの経営者が掃除を重視してきたことがわかります。

若林 ……面白いんですが、やっぱり不思議です。掃除させられている人は、将来、いったい何になるんですか?

畑中 「させられている」と思うからだめなんじゃないでしょうか、自発的にやりましょうよ(笑)。

若林 じゃあ、自発的に掃除している人は何になるんですか!?(笑) わたしの知り合いも、「良い会社か悪い会社かは傘立てを見ればわかる」「コピー機の周りが汚い会社はヤバい」というわけですが、面白く聞きつつも、それって突き詰めれば何の話なんだろうと、腑に落ちないままなんです。

山下 そうした文脈でよく語られるのは、社員にとって会社のそうした問題が「自分事」になっているかどうか、ということですよね。

若林 「自分事」ですか……いや、「自分事にする」ってどういうことですか?(笑)

畑中 まあ、若林さんの気持ちもわかります。というのも、特に終身雇用が保障された会社で求められる「永続性」というのは、つまりは「家」の延長でしかなく、「自分事」化もそうした「永続性」のなかで機能する話であるからです。

若林 そうか、その会社のなかで働くとなれば、人格を磨くぐらいしかすることがなくなる、という面もあるかもしれないですね……。

山下 前回のトークでも出た話ですが、ジョブディスクリプションの曖昧さは日本的な企業組織の特徴ですし、その曖昧さと終身雇用の保障の連関性ということもよく語られる問題のひとつですよね。

若林 最後に少しだけ呑み込めてきました。透徹とした精神によって語られる、会社員たちの「修養」は、たしかに美しいのでしょう。しかしそれは、会社員というものに残されている自発的なタスクが、ジョブディスクリプションに書かれていない、その間にある「誰がやるんだっけ」という領域の仕事しかない。そんな事態と、裏表の関係にあるのかもしれません。

1901年、官営八幡製鉄所の修理工場 Photo by: Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images

次週7月11日は、東京・清澄白河にこの5月にオープンした「ノンアルコール飲料の製造・充填を行う都市型のボトリング工場」、その名も〈CAN-PANY〉の取材記事をお届けします。〈mitosaya 薬草園蒸留所〉の蒸留家として知られ、今回〈CAN-PANY〉の設立に至った江口宏志氏、同じく〈CAN-PANY〉チーフレシピ開発者・JUNERAY氏へのインタビューを通じて、ファブリケーションの未来を考えます。お楽しみに。