「立身出世」の明日はどっちだ:民俗学者と読む「会社」の本【会社の社会史#4】

ビジネスで「身を立てる」といっても、理想はまちまち。生き馬の目を抜くような大企業でサバイブするのか、自ら起業するのか、あるいは……。そんな現代人の「立身出世」観は、どこに淵源があるのか。民俗学者・畑中章宏、WORKSIGHT編集部・山下正太郎(コクヨ ヨコク研究所所長)、工藤沙希(同研究員)、若林恵(黒鳥社・編集者)によるトークシリーズ「会社の社会史」が謎に迫る。

2015年10月16日、東京都内のオフィスから退勤する若きビジネスパーソンたち Photo by Chris McGrath/Getty Images

日本橋の片隅で、会社という存在のわからなさに対峙してきた「会社の社会史」。多くの書籍を読み解きながら展開してきたトークシリーズが、より参加者と距離を近くし、かつ課題図書を設けるかたちでリニューアルを遂げた。今回のお題は、松沢裕作『日本近代社会史:社会集団と市場から読み解く 1868-1914』(有斐閣、2022年)と竹内洋『立志・苦学・出世:受験生の社会史』(講談社学術文庫、2015年)。わたしたちの日々は、どんな「立身出世」観の歴史の上に成り立っているのだろう。

text by Fumihisa Miyata

そもそも、出世欲はある?

畑中 今回から第2シーズンと銘打っておりまして、第1シーズンで開催した3回とは、少しだけ方針を転換しています。まず、第2シーズン全3回は、あらかじめ課題図書をお知らせしています。「奉公・出世・起業:ビジネスで『身を立てる』ということ」とテーマを設定したこの第1回では、松沢裕作『日本近代社会史』と竹内洋『立志・苦学・出世』を取り上げます。お客さんにもやや円を描くように座っていただいておりまして、意見交換もしながら進めていけたら、と思っています。

若林 そして、メンバーがひとり増えました。畑中さん、山下さん、わたしという第1シーズンの面々に加えて、山下さんと同じヨコク研究所の所員である工藤沙希さんに、モデレーターのようなかたちでご参加いただきます。

山下 かねてよりの懸念ではあり、第1シーズンの第3回「会社と家と男女の役割と:民俗学者と考える労働・ジェンダー」で実感することになったのですが、会社を語る上で、やはり我々のジェンダーバランスを改める必要があると考えた次第です。工藤さん、よろしくお願いします。

工藤 よろしくお願いします。今回会場にお越しいただいている皆さんが、そもそも出世観というものをどのように考えていらっしゃるのか、気になっているところです。いかがでしょうか。

女性A 小学校の卒業アルバムには、夢が「社長」だと書いてありました。後から考えたことではありますが、おそらく、自分で人生を選択して決定していくということと、組織における最終的な意思決定を自分がするということへの憧れのようなものがあったんじゃないかな、と思います。

畑中章宏|Akihiro Hatanaka(中央右) 民俗学者。著書に『21世紀の民俗学』『廃仏毀釈:寺院・仏像破壊の真実』『忘れられた日本憲法:私擬憲法から見る幕末明治』『今を生きる思想 宮本常一:歴史は庶民がつくる』など。

山下正太郎|Shotaro Yamashita(中央左) 本誌編集長/コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長。京都工芸繊維大学 特任准教授。2022年、未来社会のオルタナティブを研究/実践するリサーチ&デザインラボ「ヨコク研究所」を設立した。

工藤沙希|Saki Kudo(左) 本誌編集部/コクヨ ヨコク研究所研究員。「選べなさ」「社縁」「現代私祭」などへの関心を軸に、民俗学的な視点でのフィールドワーク、聞き取り、参与観察などの質的調査を中心とした社会研究に取り組む。

若林恵|Kei Wakabayashi(右) 編集者。黒鳥社コンテンツ・ディレクター。元『WIRED』日本版編集長。2022年7月リニューアルした「WORKSIGHT」のディレクションを務める。著書に『さよなら未来』『週刊だえん問答』シリーズなど。

畑中 なるほど。決裁権ということに関しては現在、起業が称揚される世の中になっていることも含めて、わたしも気になります。大きな企業のなかでは決裁権がなく、周りにも気を使うわけですから、それなら小規模でも自ら起業して社長になっちゃったほうがいいという人もいるんじゃないかしら。

工藤 別の方にもうかがってみましょうか。いかがですか?

男性A うーん……日系の会社で社長になりたい、という気持ちはあまりないですね。外資だとか、あまり株主の意向を気にしなくてもいいような小規模の会社だったらいいかな、と。出世に対するイメージですが、どうしても関係者が増えてくるイメージがあります。本当に自分がしたいことが板挟みによってできなくなったり、調整が必要になったり、そうした煩雑さのほうが先に立つといいますか。

若林 面白いですね。お隣はどうでしょう。

男性B わたしはとあるご縁で小さい会社の社長をやっているのですが、自分の出世というより、いまは社員たちの出世欲をどう見いだすのかというほうが課題です。会社が大きくなってくると次の幹部を育てなくてはいけないわけですが、若い人のなかでも、出世志向の人と安定志向の人に二分されている印象がありますね。

山下 皆さんのお話をうかがっていると、オーナーシップをもてるかどうかということが、出世欲に密接に関わっているんだなと思います。ただ、近代史を振り返る今回の課題図書においては、実はオーナーシップというものは特に立身出世とは関係ないんですよね。会社におけるオーナーシップをもてるかどうかというのは、非常に現代的な出世観なんだな、とこの場で実感しました。

「立身」と武家社会の変質

若林 そうなんですよね。課題図書の内容に徐々に入っていくと、『立志・苦学・出世』で取り上げられている重要なトピックとしては、『穎才新誌』という雑誌が1877(明治10)年に刊行されたということがあります。成り上がろうとしている青少年たちが自分の夢を語る投稿雑誌で、『立志・苦学・出世』の序盤は、1879(明治12)年までの投稿から、読者たちの出世観を分析しています。そこではある本を根拠にした考え方が、ひとつのトーンとなっている。一冊は福沢諭吉の『学問のすゝめ』であり、もう一冊はサミュエル・スマイルズの『セルフ・ヘルプ』を邦訳した『西国立志編』です。

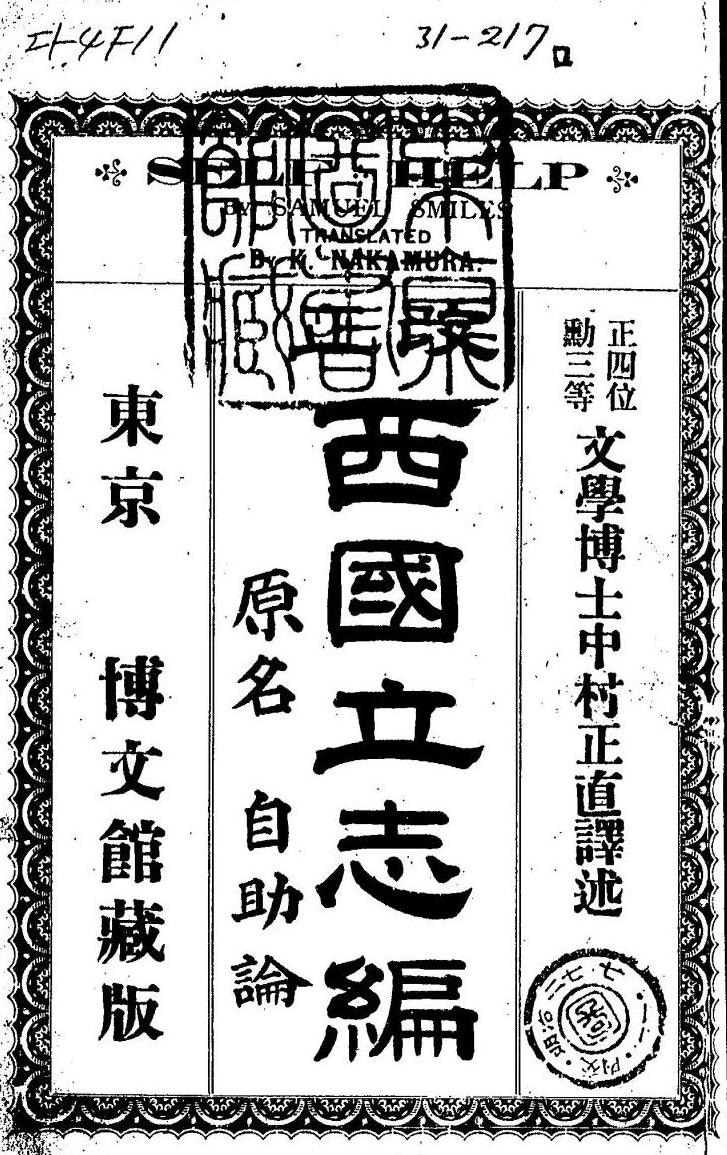

畑中 いまでは『自助論』として知られている本ですね。当初、1871(明治4)年に中村正直訳で『西国立志編』として刊行されていたことは、ご存じの方も多いと思います。

若林 アメリカで努力と創意工夫の果てに地位を築いた人たち300人ほどに話を聞いて回る、という本であるようですね。明治日本においては、身分というものから若者たちを解放し、可能性を見せた本……であるように見えるのですが、しかし実はそうした思想を背景に『穎才新誌』を読んでいた人たちは、かなり偏りがあったと『立志・苦学・出世』には書かれているんです。

「穎才新誌」は士族を中心にした儒学下位文化の青少年の世界であった。初期(明治10-12年)の「穎才新誌」の作文には人口の大多数を構成する農民や町人の下位文化を見ることができない。(中略)その意味で「穎才新誌」の世界はわずか数パーセントの人々の世界でしかなかった。しかしそれは明確な下位文化として存在した。そして「穎才新誌」の世界を原風景としてのちの受験の時代が展開していった。のちの受験の時代は「穎才新誌」の世界がしだいに民衆の生活世界に浸透していく過程であった。

「下位文化」というのは、おそらく“基底となるカルチャー”という意味で書かれているのだと思います。儒学の精神のもとにある士族というクラスタによる「受験の時代」が、戦後の受験戦争というようなものにつながっていったという論旨ですね。

畑中 『立志・苦学・出世』では、武士が「立身」、町人が「出世」ということばを使ったとされています。武士が「立身」を使ったのはまさに彼らが儒学という下位文化に立脚していたからであり、町人が「出世」を使ったのはその下位文化が仏教だったからです。「出世」とは「出世間」であるわけですが、これは「会社の社会史」第1シーズンの初回で「複数の『世間』」という話に触れたように、地域共同体の「世間」を越えてさらなる「世間」へ「出世」していく、というイメージですね。明治維新で武家社会が終焉することによって、「出世」ということばが主に使われるようになってきたということだと思います。

山下 興味深いのは『学問のすゝめ』にも、そして『西国立志編』『自助論』として訳されてきた『セルフ・ヘルプ』にも、基本的にお金の話が書かれていないんです。正確にいえば『セルフ・ヘルプ』ではお金の話は出てくるのですが、経済的に成功するということと自らを高めるということは別の問題である、というニュアンスなんですね。そうした態度が、武家出身者として「立身」を内面化している人たちにはバチッとはまったんだろうと思います。『セルフ・ヘルプ』はいまの自己啓発書のはしりのようなものではあるのですが、しかし同時に、わたしたちが知る自己啓発書のようにお金儲けの話とは結びついていません。

斯邁爾斯 (スマイルス) 著 ほか『西国立志編 : 原名・自助論 改正』, 博文館, 明27.7. 国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2023-06-07)

抽象化する「立身」の道

工藤 そうした態度において「立身」に拍車がかかっていくわけですが、しかし士族階級にとってその道は非常に抽象的であった、とも『立志・苦学・出世』には書かれています。

「穎才新誌」の作⽂が抽象的⾔説にとどまったのは、上昇移動の熱気はすさまじかったが、明治10年代までは⼈材選抜の合理化が不⼗分であり、 具体的な上昇移動⾏路が不透明だったからである。したがって勉強⽴⾝の時代とは極めて抽象的に能⼒(勉強)主義社会の到来が信じられ表出された時代である。しかしいそいでいっておかねばならないが、勉強⽴⾝は世界認識のパラダイム変換とでもいうべきものだったから抽象的──勉強や富貴の内容が空虚──であったがゆえに勉強⽴⾝フィーバーが可能だったともいえる。勉強⽴⾝の時代とはそのような時代であった。

若林 こうした抽象化が起こっていく背景でもあるのですが、元来は戦闘要員であった武士のありようが、江戸期においてすでに変容していたということも重要です。戦場で名を上げることこそが「立身」の要であったはずなのに、戦がなくなったことによって、藩の経営や運営を手伝え、というような話になってくる。

畑中 つまり、藩の公務員と化していくわけですね。

若林 そうですね。ですから、サッカー日本代表のことを侍ジャパンと我々が呼んでいるのは、公務員ジャパンと言っているに等しいということは、半ば戯言として、そして半ば本気で指摘しておいていいと思います。そんな侍の当時の給与体系が、松沢さんの『日本近代社会史』に端的にまとめられています。

近世の領主層は、主従関係のラインに沿って、主君が領地(領知・知行地)を分配するか、あるいは俸禄を支給することによって結び付けられていた。一方、家臣はこうした給付に対して、戦争が起こった場合に主君に軍事的に奉仕すること、つまり軍役を務める義務を負っていた。

畑中 江戸期において、侍という地位は生きていくことが非常に難しいんです。山川菊栄の著書『武家の女性』(岩波文庫、1983年)や『覚書 幕末の水戸藩』(岩波文庫、1991年)などを読んでいると、当時の武家社会のヒエラルキーのなかでは、下級武士がその多くを占め、しかも彼らは安月給で、町人よりも貧しい生活を送っている者さえざらにいたことがよくわかります。壊れた家も直せず、それこそ傘張りのような内職をして糊口をしのいでいる。戦いによって功績を立てて、下級から上級の武士へと成り上がっていくような機会は、江戸の時点ではもうないわけです。

若林 ここで少しだけ脇道に逸れますが、対する町人がどうだったのかも松沢さんの本で見ておきましょう。吉田伸之『近世巨大都市の社会構造』(東京大学出版会、1991年)を参照しつつの記述になっています。

近世都市では、農村と異なり、土地には年貢が賦課されない。その代わりに、それぞれの町には「役」(やく)という、労働の提供義務が課せられる。町を単位に賦課される「役」には大きく分けて「公役(くやく)」と「国役(くにやく)」がある。「公役」は「町人足役(ちょうにんそくやく)」とも言い、建築・土木工事の場合などの労働力負担を指す。「国役」は、職人的な特定の技術をもつ者たちが住む町に課せられる役で、手工業製品製造の労働力を供出する義務である。

山下 個人に対して「役」が課せられていたわけではなく、「町」という共同体ないし組織に対して「役」が課せられていたわけですね。

若林 こうした町人と隣り合う暮らしを送っていた武士たちですが、いわば戦闘要員から公務員へと変容することによって、求められる能力が勉学に基づくものとなり、そしてその力による官職登用が志されるようになります。ここにおいて、能力主義というイデオロギーが台頭してくる。「立身」とはすなわち、学を身につけて官職に登用されることなのだ、というラインが江戸の武士のなかで確立されたんです。

畑中 「立身」のためには勉学に励まなければいけない、と。

若林 そうした価値観のもと、近代化のなかで武士階級が廃止されるに至る。『立志・苦学・出世』で分析される明治10年頃の立身出世をめぐる言説が、民間でビジネスを立ち上げて儲けようという話ではなく、頑張って勉強して官僚になろうというテンションになっていることは、これでご理解いただけると思います。

工藤 松沢さんは、このように総括されていますね。

近世社会は、幕藩制国家が、社会集団を⾝分集団として公認し、把握し、それに役を課すことによって編成されていたが、⾝分制のなし崩し的解体の結果として、社会集団はその存⽴根拠を失った。

まさにこうした状況の延長線上で、近代の立身出世観が展開していったわけですね。

元禄期の浮世絵師・石川流宣の『大和耕作絵抄』より、大名行列の様子 黒川真道 編『日本風俗図絵』第5輯, 日本風俗図絵刊行会, 大正3-4. 国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2023-06-07)

「僥倖」としてのフックアップ、そして「秩序」の形成

若林 すると、問題も起きてくるわけです。再び『立志・苦学・出世』からの引用になりますが、こんなカオスな事態に見舞われます。

政治的流動状態がやみ人材選抜の合理化がすすむと、政治天下熱は危険な博打的投機的情熱、政治青年は疎放な壮士とみなされるようになり、順路を経た官僚的立身経路こそ勉強立身熱の具体化経路になる。

どさくさに紛れて、ガーシーのようなYouTuberが国会議員になってしまった世を生きているわたしたちとしては、肌感覚としてよくわかる記述ではないでしょうか(笑)。出会い頭に誰かにピックアップされた、わけのわからない人間が成り上がっていく──そうした「僥倖」が、やがて社会制度という「秩序」の形成へと至っていくプロセスを竹内さんは描いています。

畑中 現在と、ある意味で状況が似通っているわけですよね。明治初頭の社会を考えれば、まさに社会制度をつくらんとしている側が「お前なら話がわかるから」と人材を登用していったわけですし、「僥倖」から「秩序」へという流れはよくわかります。

山下 別の言い方をすれば、当時の武士上がりの人たちが世界に打って出る際のキャリアイメージが、ほぼ政治家しかなかったということなのかもしれないですね。会社の社会史第1シーズンの第2回では、渋沢栄一が書いたテクストのわからなさについて触れましたが、その所以が改めて実感できたような気もします。渋沢が民間だ民間だというわりには語られている内容自体は官僚っぽい、というのが我々の感想だったわけですが、そもそも当時は民間において「立身」するというイメージが弱かったのでしょうね。そこで渋沢はいろいろと文章を書き、頑張って論じたわけですが、その時代的な限界はあったのかもしれません。

畑中 大河ドラマ『青天を衝け』で改めてよくわかったわけですが、やはり渋沢自身が、農民の出でありながらかなりどさくさに紛れて「立身」した人ですよね。工藤さんが先ほど引いた松沢さんの言、「⾝分制のなし崩し的解体の結果」を生きた人であることも関係しているような気がします。

若林 竹内さんの『立志・苦学・出世』は、そうした流れがいったん落ち着くと、今度は「記憶の時代」が訪れると書かれています。

試験の時代とは記憶力の時代であった。受験生にとっての努力と勤勉の内容は暗記だった。まことに「努力とは暗記なり」であった。(中略)刻苦勉励の受験的生活空間の物語のありかたに、民衆が学歴によって立身出世した人を自分たちの代表選手のようにおもった背後要因がある。(中略)努力と勤勉は近代日本の民衆の中核的エトス(生活倫理)であったからである。

畑中 暗記力で勝ち抜いた人は偉いという、身も蓋もない話ですね(笑)。

工藤 ここで「暗記」が非常に重要視されてくるのは、おそらく従来の状況への反動ですよね。それまで「立身」ないし上からの採用基準が非常に曖昧かつ恣意的で「お前、気に入ったから来てくれよ」というようなことが横行していた状態に対して、より客観的な基準として「暗記」が取りざたされる流れがあったということなのではないかな、と。

若林 そうだと思います。いずれにせよ、立身出世の物語の原点には、実は何も具体的なビジョンはなかったのだということがわかってきますね。この後も、現在までつながる議論は多々あるのですが、アウトラインはこれでつかめるかと。

山下 意外にも、現在の日本の企業や、そこで働くわたしたちの姿とつながってくるものだと思います。というのも、基本的にジョブ・ディスクリプションがないじゃないですか。大学で何を学んでいようがあまり関係がなく、「暗記力」をもとに入学して卒業したという実績、あとはコミュニケーション能力と、そしてこれこそ謎の力である「人柄」さえ備えていれば、会社の職務は何とかこなしていける、という状況がありますよね。

1955年、大銀行で働く行員たち Photo by Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images

「非凡なる凡人」という奇妙な小説

若林 おっしゃる通りですね。わたしたちの「立身出世」の足元は、意外によく見えないわけです。そこで最後に触れたいのが、わたしが『西国立志編』を検索していたらたまたま引っかかった、青空文庫に収録されている国木田独歩の短編「非凡なる凡人」です。初出は1903(明治36)年とのことです。ほぼ独歩だと思われる主人公がいまして、その友人がひたすら『西国立志編』にのめり込んでいるんですが、描写が絶妙なんですよ。すこし長いですが引いてみましょう。

僕の小供の時からの友に桂正作という男がある、今年二十四で今は横浜のある会社に技手として雇われもっぱら電気事業に従事しているが、まずこの男ほど類の異(ちが)った人物はあるまいかと思われる。

非凡人ではない。けれども凡人でもない。さりとて偏物(へんぶつ)でもなく、奇人でもない。非凡なる凡人というが最も適評かと僕は思っている。

僕は知れば知るほどこの男に感心せざるを得ないのである。感心するといったところで、秀吉とか、ナポレオンとかそのほかの天才に感心するのとは異うので、この種の人物は千百歳に一人も出るか出ないかであるが、桂正作のごときは平凡なる社会がつねに産出しうる人物である、また平凡なる社会がつねに要求する人物である。であるから桂のような人物が一人殖(ふ)えればそれだけ社会が幸福なのである。僕の桂に感心するのはこの意味においてである。また僕が桂をば非凡なる凡人と評するのもこのゆえである。

畑中 なんともいえない評価ですねえ(笑)。

若林 皮肉なのか積極的な評価なのか、わからないんですね(笑)。桂は横浜で電気技師をやっている人なんですが、とにかく熱心に『西国立志編』を読んでいる。本から顔を上げたとき、「僕を見たその眼ざしはまだ夢の醒めない人のようで、心はなお書籍の中にあるらしい」とさえ書かれます。彼がなけなしの金をはたいて労働者向けの食堂で飯をおごってくれる場面では、主人公は涙を呑みさえする。その不可思議な称揚が極まる、謎めいた結部をもって、ビジョンなき日本の「立身出世」を語ってきた今回の幕としたいと思います。

桂の顔、様子! 彼は無人の地にいて、我を忘れ世界を忘れ、身も魂も、今そのなしつつある仕事に打ちこんでいる。僕は桂の容貌、かくまでにまじめなるを見たことがない。見ているうちに、僕は一種の壮厳に打たれた。

諸君! どうか僕の友のために、杯をあげてくれたまえ、彼の将来を祝福して!

次週6月20日は、近年活躍がめざましい40代のフランス人映画監督たちについてのコラムをお届けします。アリス・ディオップ、セリーヌ・シアマ、ギヨーム・ブラック、ミア・ハンセン=ラブ。4人のフィルムメイカーは、女性や黒人の表象をどのようにアップデートしているのでしょうか。フランス映画のイメージを塗りかえていく、魅力的な作品群を紹介します、お楽しみに。

【WORKSIGHTのイベント情報】

WORKSIGHTイベントシリーズ「会社の社会史 -どこから来て、どこへ行くのか-」

第2シーズン 第3回 「オフィスとサラリーマン :『サラリーマン』とは何ものなのか?」

6月20日(火)19:00-20:30

WORKSIGHTが誠品生活日本橋とのコラボレーションでお届けするトークイベント「会社の社会史」。第2シーズン最終回を6月20日(火)に行います。

今回のテーマは「オフィスとサラリーマン:『サラリーマン』とは何ものなのか?」。サラリーマンはいつ社会に登場したのか?オフィスへの通勤にはどんな意義があるのか?サラリーマンにおける「幸福」とは果たして何なのか?こうした疑問をめぐって、鈴木貴宇『〈サラリーマン〉の文化史──あるいは「家族」と「安定」の近現代史』(青弓社)、五十嵐彰・迫田さやか『不倫──実証分析が示す全貌』(中公新書)の2冊を手がかりに、現地参加するみなさんと一緒に、ワークショップ形式で考えていきます。

「会社」に関するもやもやを参加者とともに考える「会社の社会史」。現地でも、オンラインでも、奮ってのご参加をお待ちしています!

【イベント概要】

■日時:

2023年6月20日(火)19:00 - 20:30(終了時間は目安です)

■開催形式:

会場とオンラインの同時開催

会場|誠品生活日本橋内 イベントスペース「FORUM」(COREDO室町テラス2F)

オンライン|Zoomウェビナー

■参加費:

会場観覧|1,500円(税込)

オンライン|1,000円(税込)

■出演:

畑中章宏(民俗学者)

山下正太郎(WORKSIGHT編集長)

若林恵(黒鳥社)

工藤沙希(WORKSIGHT編集員/コクヨ ヨコク研究所研究員)

■定員:

会場観覧|30名

■主催:

誠品生活日本橋+WORKSIGHT

■アーカイブ配信につきまして

・イベントチケットご購入の方限定で、後日アーカイブを配信予定です。

・アーカイブ配信のみご希望の方はオンラインチケットをお申し込みください。

■お申し込み(リンク先にて会場観覧またはオンラインをご選択ください)