矛盾とカオスに満ちた世界の見つめ方:佐藤真レトロスペクティブというヒント

行動する知識人であったパレスチナ系アメリカ人エドワード・サイードの記憶、知的障害をもつアーティストたち、新潟水俣病に苛まれながらも豊かな風土のなかで生きる人びと、眼差しの問題を突き詰めた写真家……。多様なモチーフと、ドキュメンタリーの概念を覆す手法で、愛らしくも異形の映画を手がけた佐藤真のレトロスペクティブが開催される。その作品群は、映画という枠も時代も超え、現在の地平を鋭く問う。

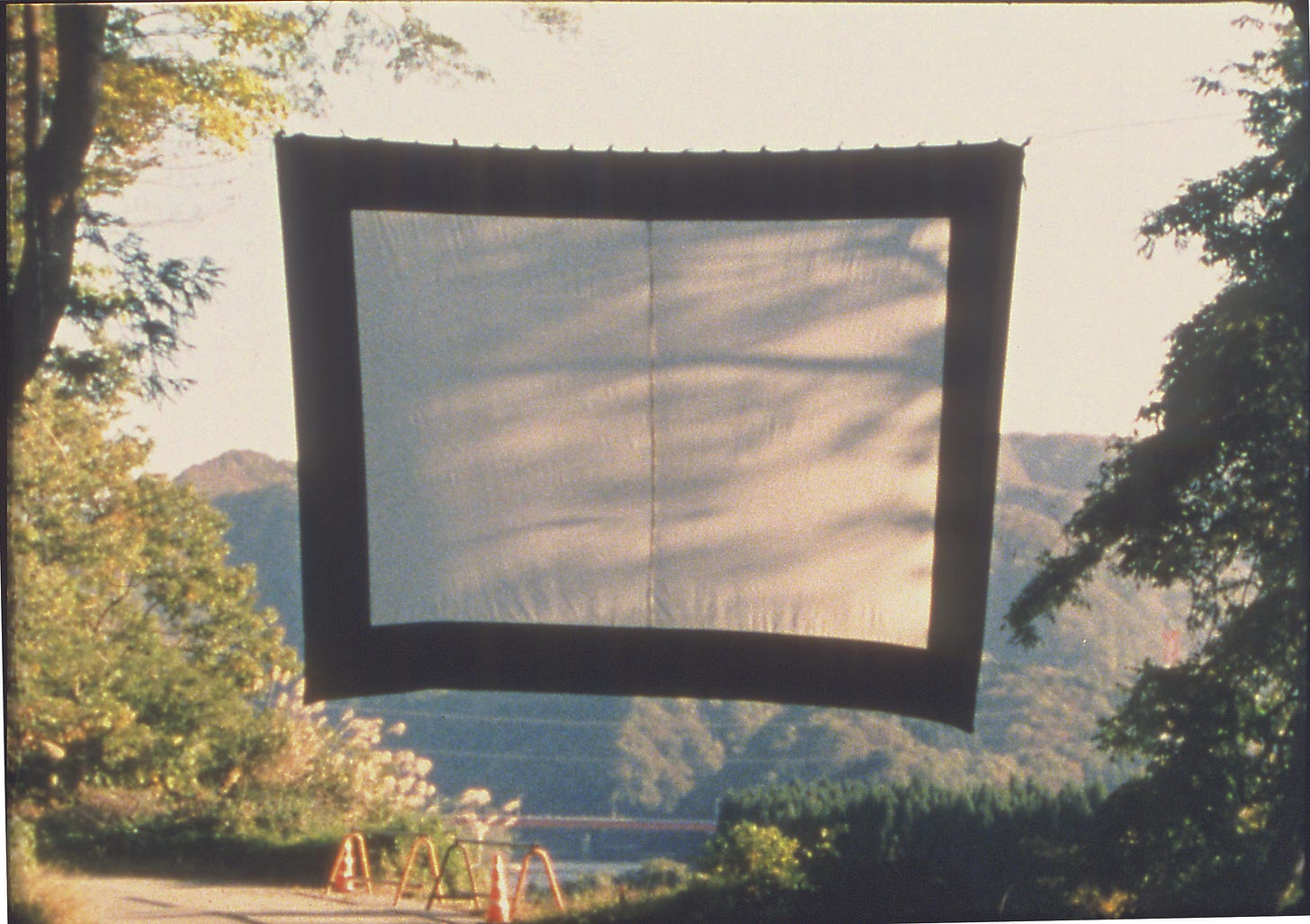

「暮らしの思想 佐藤真 RETROSPECTIVE」の上映作品のひとつ、『阿賀の記憶』より。同レトロスペクティブは、5月24日(金)よりBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国順次公開 ©️2004 カサマフィルム

text by Fumihisa Miyata

それぞれの理路を再考する

2022年の夏、ある風景のことから始めよう。

FUJI ROCK FESTIVAL ’22に、バンド編成のかたちで出演したミュージシャンの石橋英子は、「Iron Veil」という曲を演奏した。そのなかで石橋は、旅順、大連、大石橋、奉天……と、中国の地名が書かれた紙片を、中国語で読み上げるパフォーマンスを行った。

「Irov Veil」は、2018年に石橋が発表したアルバム『The Dream My Bones Dream』の1曲である。このアルバムは、石橋の父が逝去した際、幼い頃の父、そして祖父の写真を目の当たりにしたことに端を発している。石橋の祖父は旧南満州鉄道の関連企業で働いていたという過去をもつ。石橋は、そうした自己のルーツから発想を広げ、まるでかつての満州と現在を音のなかで仮想的に地続きにするような作品をつくり上げた。

先述した「Iron Veil」は、鉄道建設という「鉄のヴェール」の向こうに広がる大地を歌い、その地名を読み上げるような曲なのだ。そしてフジロックのパフォーマンスにおいては、曲の後半に、ウクライナの地名が読み上げられるに至った。2022年2月、ロシアとウクライナのあいだで戦闘が始まってから、5カ月後のことだった。

この読み上げていくルート、あるいはプロセスこそが、石橋の真摯さだといえるだろう。自身の家族の写真、そうした足元から、中国大陸という他者の土地を侵した記憶を、静かに、ゆっくりとなぞっていく。そしてその順序を踏んだ先において──つまりは中国大陸からユーラシア大陸へと、慎重に、誠実に、順を追って想像を広げていくことにおいてこそ、石橋のこのパフォーマンスの倫理性は発揮されている。

それから1年余りが過ぎ、2023年10月以降、世界はもうひとつの戦火、パレスチナ・イスラエル間の戦闘を目撃し続けることになった。ここでも、それぞれの判断や理路があるだろう。石橋とはまた別の一貫性に基づいて行動し続けているのは、偶然にも件の戦火が広がった2023年、ロックの殿堂入りを果たしたレイジ・アゲインスト・ザ・マシーン(RATM)の面々かもしれない。

RATMは反権威・反体制のアティチュードのもと、例えば1999年10月27日、メキシコ・サパティスタ民族解放軍の武装蜂起運動支援のためのコンサートを開催している(先住民族主体の自律的組織であるサパティスタについては、デザイン人類学の見地からWORKSIGHTのニュースレターでも取り上げている)。それから四半世紀近く経った2024年5月1日にギターのトム・モレロが、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校における、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区空爆反対デモに参加したことも、同校がRATMの初のライブの地だったということもあわせ、一朝一夕の判断ではない。

上:石橋英子 - Iron Veil (FUJI ROCK 22) 下:トム・モレロのXアカウントのポストより

いずれにせよ、それぞれの理路や倫理、信条があり、かつそれらが常に揺さぶられる世界にわたしたちは生きており、そのなかで都度の判断を重ねている。人口に膾炙した「壁」と「卵」の比喩に従えば(思えばこのスピーチが2009年に行われたのは、イスラエルの文学賞であるエルサレム賞の受賞時であり、そこではガザ侵攻が批判されたのだった)、卵の側に立つ倫理は忘れられてはならないだろう。しかし同時に、SNSの空間をはじめとして、卵だと思っていたものが知らぬうちに他の誰かにとっての壁になっていることが露呈する、そんな瞬間に満ちた時代であることも事実だ。

そんな時代に、「暮らしの思想 佐藤真 RETROSPECTIVE」は放たれる。ドキュメンタリーとフィクションのあいだには決定的な違いはないと語り、あまりにも先駆的なタッチで独自の道を進み、惜しくも突然2007年、享年49という年齢でこの世から旅立ってしまった佐藤真。遺された映像は、迷えるわたしたちの、その“迷いの精度”を高め、研ぎ澄ませてくれるようなものである。かつて、佐藤はこのように書いていた。

ドキュメンタリーの界隈にまとわりつく政治主義や啓蒙主義から離れて、〈虚実の境目〉に漂う不明晰な世界を、その多面体のままにとらえたいという欲望が私にはある。映像には、言語を超えた何ものかを、カオスのままにとらえる力がある。そうした映像の力を信じ、観客の想像力を信頼して、現実に分け入っていきたい。

(『〈愛蔵版〉ドキュメンタリー映画の地平:世界を批判的に受けとめるために』凱風社)

「暮らしの思想 佐藤真 RETROSPECTIVE」予告編。同時期に石橋英子との共作『悪は存在しない』が全国公開中の映画監督・濱口竜介は、「一度お会いしたかった」とコメントを寄せている。

パレスチナ人が巻く煙草

「暮らしの思想 佐藤真 RETROSPECTIVE」で上映されるのは、4Kレストアされた作品が3本。2003年に亡くなった、パレスチナ出身の世界的知識人、エドワード・サイードの記憶を追うロードムービー『エドワード・サイード OUT OF PLACE』(2005年)。そして、アーティストとして活動する知的障害者が被写体となった『まひるのほし』(1998年)と『花子』(2001年)である。さらに特別上映作品として、新潟水俣病の舞台ともなった阿賀野川の暮らしを映し、佐藤自身も一躍作家としても脚光を浴びた長編デビュー作にして金字塔『阿賀に生きる』(1992年)、その10年後の土地にカメラを向けた『阿賀の記憶』(2004年)、36歳で逝去した写真家・牛腸茂雄の写真や手紙をもとにしたドキュメンタリーの極北『SELF AND OTHERS』(2000年)である(『阿賀の記憶』と『SELF AND OTHERS』は2K版の上映)。

最も時宜を得ているのは、『エドワード・サイード OUT OF PLACE』だろう。『オリエンタリズム』などの著作で、アメリカの学界を越えて世界的に知られた文学研究者・批評家にして、自身の(隔たった)故郷としてのパレスチナ問題について発言し続けた人物。しかも、パレスチナ民族評議会の議員を1991年まで務めながらも、1993年のオスロ合意──パレスチナ暫定自治の開始を旨とし、二国家共存を目指す──の調印に向かうなかで、パレスチナ解放機構(PLO)のアラファト議長と袂を分かった人物だ。二民族一国家を提言し、友人であるイスラエルのロシア系ユダヤ人指揮者・ピアニストのダニエル・バレンボイムとともに、イスラエルとアラブ双方の音楽家が集う楽団を設立するなど(同楽団は日本でも2022年に公開された映画『クレッシェンド 音楽の架け橋』のモデルとなっている)、その姿勢こそが多くの議論を呼んだ人でもあった。佐藤の映画は、そんなサイード亡き後の、足跡と記憶を辿っていく。

『エドワード・サイード OUT OF PLACE』 ©️2005 シグロ

……はずなのだが、映画はそうすんなりとは進まない。サイードの思想について多くを語ることばよりも、むしろ観客たちの心に残るのは、もしかしたら中東に生きる市井の人びとの姿なのではないだろうか。撮影クルーが、レバノンのアイネルヘルウェ難民キャンプでパレスチナ人家族から、一方でのイスラエル・テルアビブに住むシリア・アレッポ出身のユダヤ人家族から、それぞれ受ける歓待と、食事のもてなし(その並列的に描かれる食卓の片隅に、一瞬だけ佐藤の姿が映り込んでいる)。アイネルヘルウェの家族のなかでも、カメラの前でおどけ、飼い猫の尻尾を引っ張っていたずらする老年の男性の姿が笑いを誘う。

実際、2005年9月23日に、本作の初めての上映会がサイードゆかりのニューヨーク・コロンビア大学で行われた際は(そう、いまデモが行われているコロンビア大学だ)、こうした映像のディティールに何度も爆笑の渦が起こるも、上映後のディスカッションでは「西岸地区の政治状況への言及の弱さ」などへの質問が相次いだという(シグロ編、佐藤真・中野真紀子著『エドワード・サイード OUT OF PLACE』みすず書房より)。2024年現在においても、いったいどのように受け止められるのか、想像がつかないところがある。

しかし同時に、そうした複雑さの提示にこそ、本作の核心はある。最も印象的な場面のひとつを挙げれば、イスラエルのマーロット・タルシーハ市(合併によって成立したその土地自体が、ユダヤ住民・アラブ住民の共生の地とも、パレスチナ人の記憶を消し去る政策の結果とも語られる)において、アラブ人である煙草農家の老齢の男性が、ユダヤ人に煙草を売る日常を語りながら、煙草を巻き、火をつける、その一連の所作である。

そもそも本作は、冒頭からして異様だ。レバノン・ベイルート郊外に立つ、サイードの元別荘を訪ねると、そこには出稼ぎに来ていると見られる青年たちが大家の許可をもらって暮らしている。サイードという名前は耳にしたことがない。この家でパレスチナ人の知識人が暮らしていたと聞くと、「説明できないくらい感動します。だってパレスチナ人の闘士でパレスチナで亡くなったなんて」とひとりがいう。いや、彼はアメリカで病死したのだと知らせると、彼らの話はやがて、剣ではない「ペンでのジハード」へと移っていく……。サイードなんて、知らない。いわばそうした距離の表明から、この映画は始まる。

実は本稿の筆者は、おそらくは2006年、亡くなる1年前の佐藤とことばをかわしたことがある。いや、ことばをかわしたといえばおこがましく、在籍していた大学の、たしかイスラム史の授業に、本作公開直後の佐藤がゲストで来ると聞きつけ、履修してもいない授業にもぐりこんだ。しかも当時は佐藤についてほぼ何も知らず、たまたま映画を観ていた観客に過ぎない立場で、なぜあの冒頭のシーンから映画を始めたのかを尋ねたのだった。したり顔での質問に佐藤はさぞや困惑しただろうといまならば想像もでき、身も縮む思いなのだが、筆者の記憶が正しければ、佐藤は背中をやや小さく丸めて前傾し、すこしだけ笑みをこぼしながら、あのシーンがあることで楽になった、といった旨の返答をくれたのだった。

即物的に見つめる

予断なく、世界を見る。もともとそんなことは人間には不可能なのだろうが、それにしても現在のわたしたちは、世界を見つめることが相当下手になっているのかもしれない。簡単に画像も映像も撮影ができ、拡散できる世界になっているにもかかわらず(だからこそ、なのかもしれないが)。

アーティストとして活動する障害者を被写体としながら、しかし決して「障害者アート」の映画にはしないと佐藤が腹に決めてつくったという『まひるのほし』、そして『花子』という2本の映画は、その意味において衝撃作なのではないだろうか。一面において、彼らの動作とその反復をひたすら味わうことになる映画だともいえるからである。

複数のアーティストが取り上げられる『まひるのほし』では、例えば「シュウちゃん」が、絵の具を筆につけ、4つに分かれて水がはられたバケツで、バシャバシャ、バシャバシャ、バシャバシャ、バシャバシャと計4回筆を洗い、水を含んだ筆でもう一度絵の具をといてから着色していく、その反復的なリズムが描かれる。最初に筆につけた絵の具に意味がない、のではない。このモーションこそが、「シュウちゃん」の作品をなしていく。

他にも観客は、「シゲちゃん」が女性への想いをひたすら吐露し、ときに叫び、メモに書きつける姿を、あるいは関西弁で「ナサケナイ」と自らをボヤくのが口癖の「伊藤さん」が、宵闇のなかで凸凹に満ちた陶器を野焼きの窯で焼く際の、放り投げる薪のコツン、コツンという音を、体感することだろう。

『花子』にも、そうしたところがある。今村花子は、油彩画を手がける一方で、焼き魚でもおかきでも何でも、食事やおやつで提供されたものを(かつては畳の上に直に、撮影時は多くは皿の上で)積み上げていく。まずそのモーションの反復があり、それを「たべものアート」として2000枚以上の写真に撮影してきている、母親の途方もない反復がある。ときに花子は暴れまわり、自身の頭を自傷的に何度も叩く鈍い音も映画では響き渡るし、そうした日々をともに過ごす家族の、例えば父親が趣味で芝居の記事ばかり延々とスクラップ帳にはりつける、そんな繰り返しもまた描かれる。

「言語を超えた何ものかを、カオスのままにとらえる」映像の力とは、このようなシーンに端的に表れているように思われる。とてもチャーミングでさえある佐藤の映画が、パレスチナ問題にしても障害者アートにしても、既存のコンテクストが非常に強いテーマにおいて、(ときに冷徹でさえある)映像の力を発揮させていることは、映画というジャンルを超えて注目に値することだろう。

上:『まひるのほし』より、「シゲちゃん」のインスタレーション。本人が語る映像と、好きな水着の種類を書いたメモ、そして壁一面にはられた、1年間にわたってひとりの女性へ宛てたメッセージから成る。 ©️1998 「まひるのほし」製作委員会 下:『花子』より。食卓で食べ物を積み重ねているところ ©️2001 シグロ

きっと、誰もいなくなる

興味深いのは、佐藤がこうした被写体やその周囲の人物たちと関係性を紡ぎ、彼(女)らの姿を映像に収めながらも、どこかで目の前の人物たちの〈不在〉をもとらえようとしている節があるところである。これは、現代において何かしら人と積極的にかかわりながら働いている人、例えば地域コミュニティの形成などに汗水を垂らしている人にとっては、大変刺激的な映像なのではないだろうか。

新潟水俣病の舞台となった阿賀野川流域の人びとの暮らしを、佐藤たちスタッフが1989年から現地で3年間共同生活を送りながら完成させた『阿賀に生きる』は、その暮らしのディティールが細部まで映り込んでいる傑作である。田畑での農作業や、餅つき、かつて口ずさまれた艶やかな流行り歌、地域住民による演芸会、老夫婦の痴話喧嘩、そして未認定患者たちが国と企業を相手にした訴訟で新潟地裁に向かい、マスコミに囲まれる姿……(2024年現在も続く光景だ)。

「阿賀野川という一本の川の川筋でくり広げられた様々なことの中で、できるだけありきたりの生活に関心を抱いていこう」という、日常に重きを置き、従来の政治性から逸脱した映像の方向性は、企画当初は現地の活動家たちからの猛反発を生んだという(佐藤真『日常という名の鏡:ドキュメンタリー映画の界隈』凱風社)。いま改めて見てみれば、鮭のカギ流し漁や、舟大工といった技術の継承も描かれるとあって、いまの地域社会を考える上でも参考になるだろう。

と同時に、そうした豊かな映像を成り立たしめたカメラは、常に地域のなかで異物であった。ふとした瞬間、住民の女性が、なんだ撮ってたのかと照れ笑いするショットは、微笑ましいものでありつつも、いくら現地に住み込んでも消え去ることのない、被写体と映画のあいだの距離を感じさせる。のみならず、『阿賀に生きる』の終盤で、長い時間をかけて関係を紡いで撮影もしてきた目の前の人物が、ふといなくなる未来を幻視するかのようなショットが一瞬入り込んでくることには、観客を震えさせるものがある。対象に漸近しながらも、いずれ訪れる〈不在〉の予感とともに、埋められぬ隔たりをも抱え込んでいく。その双方の態度が両立していることこそが、刺激的であるはずだ。

〈不在〉の感覚の萌芽となった『阿賀に生きる』を経て、10年後の現地を描いた『阿賀の記憶』は、象徴的だ。高齢化と過疎化がさらに進み、『阿賀に生きる』の登場人物たちもすでに次々と亡くなっている土地のなかで、その〈不在〉の手触りはひとつの極点を迎える。

いまなお語り草となっている、無人の囲炉裏、その真ん中に据えられた薪ストーブで湯気を噴き上げるヤカンと、そこに被せられる微かな人の声──“しゃべるヤカン”といえる、この伝説的なシーンをひとつの軸に据える『阿賀の記憶』は、フィルモグラフィーとしてはその前後に連なる『SELF AND OTHERS』、『エドワード・サイード OUT OF PLACE』を含めて、まさに〈不在〉の映画群を形成している。

上:『阿賀に生きる』 ©️1992 阿賀に生きる製作委員会 下:『SELF AND OTHERS』は今回のレトロスペクティブでは⼀部劇場のみでの公開。2024年内にレストア版を渋⾕ユーロスペースほか全国公開予定 ©牛腸茂雄

漂うものから、始める

代表作のひとつとされる『SELF AND OTHERS』は、36歳という若さで逝去した写真家・牛腸茂雄を起点としたイメージの集積、というべき映画だ。牛腸が遺した写真や映像をはじめ、文字通りそのつくり手の〈不在〉が映画の中心にあるのだが、しかしやがて、死後に遺されていた牛腸の「もしもし、きこえますか……」という音声が静かにこだまするなかで観客を襲うのは、「むしろわたしたちのほうが〈不在〉なのではないか?」という恐るべき可能性だろう。

映画監督の諏訪敦彦は、かつて『SELF AND OTHERS』を試写で見たときの感覚を、「ホラー映画を観たような感じでした」と振り返っている(里山社編『佐藤真の不在との対話:見えない世界を撮ろうとしたドキュメンタリー映画作家のこと』収録のインタビューより)。過去が問いかける、あなたもわたしもいない未来。過去も未来も亡霊的に偏在し、漂っている、いわば憑在論的な2024年の現在においては、これはむしろリアルな感覚だといってもいいかもしれない。

カメラをじっと見つめる人物たちが写る牛腸の写真が、しかしその被写体からはときに気に入られていないということも、『SELF AND OTHERS』のなかで描かれる。佐藤は「こんな透明な眼差しで誰かを見つめたことなどなかったはずなのにという戸惑いと少しは近いかもしれない。とにかく、牛腸の写真は撮られた本人に帰属しない何ものかがどうしても映り込んでしまっているのだ」(『ドキュメンタリーの修辞学』みすず書房)という。

奇妙なことに、この「透明な眼差し」という問題は、本稿の冒頭へ、そしてわたしたちが生きる現在へと回帰する。中井亜佐子は、2024年1月に上梓した『エドワード・サイード:ある批評家の残響』(書肆侃侃房)のなかで、かつてサイードがジャン・モアの写真を手がかりに論を進めた『パレスチナとは何か』のなかで農業労働者が注目されていることについて言及している(ちなみに、ジャン・モアとともに作家ジョン・バージャーが共同制作したのが、現代社会の核たる移民労働者にフォーカスした『第七の男』である)。中井は、下記のように述べている。

一言でいえば、サイードはこれらの写真のなかに物象化された世界を見ている。土地から切り離された難民は、彼(女)らが生産する商品と同じように主体性を奪われた客体(オブジェクト)と化している。それらの商品こそが難民の姿を体現している。同時にそれらの商品は、アメリカ合衆国に居住する知識人であるサイードが難民たちとのあいだにもちうる数少ない接点の一つである。(中略)サイードにとってパレスチナ人の写真は、しばしば自身と彼(女)らとの距離を表わしている。その写真を見るサイードは、写真に写る人物が自身の知人であったとしても、家族に指摘されるまで気づかないことさえある。

とすれば、資本主義システムによる物象化された世界を抜け出すための批評的な意識を、モアが撮影した写真のなかの人びとに見いだすことは不可能なのだろうか。いや、おそらくそうではない。サイードがしばしばとりあげる、カメラ越しに写真家と写真を見る者とを見つめ返してくる人物の写真は、そうした意識の萌芽を彼がとらえようとしていた証のように思える。

そう、だからやはり、佐藤たちが映像でとらえたあの煙草、それが吸われる手つき、カメラを見つめる男の眼、もくもくと上がりスクリーンのなかを漂う煙、その彼岸と此岸の距離からひとつずつ考えていくことは、ありうるアプローチなのだ。今回のレトロスペクティブの題にある「暮らしの思想」とは、その響きの優しさに比して、ひやりとするほどの厳しさを内包している。

世界に対峙するとき、虚心坦懐などというようなことは、もはやわたしたちには不可能だろう。だが、矛盾とカオスの渦のなかで生きる者たちに、ささやかな手がかりを与えてくれる映像として、佐藤真の映画はいま改めて、見果てぬ深淵を覗かせている。

次週5月28日は、『WORKSIGHT[ワークサイト]22号 ゲームは世界 A–Z World is a Game』の刊行記念イベントして、コクヨのサテライト型多目的スペース「n.5」で行われたトークセッション「講談社と集英社が描く、インディゲームの未来」のレポートをお届けします。日本を代表する出版社のゲーム事業の中心人物が語る、クリエイター支援の現状と展望とは。お楽しみに!

【新刊案内】

photo by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』

どんなにグローバリゼーションが進もうと、料理は「その時/その場所」でしか味わえない。どんなに世界が情報化されようと、「食べること」はバーチャル化できない。料理を味わうという体験は、いつだってローカルでフィジカルだ。歴史化されぬまま日々更新されていく「その時/その場所」の営みを、23の断章から掘り起こす。WORKSIGHT史上、最もお腹がすく特集。

◉エッセイ

#1「サフラジストの台所」山下正太郎

#2「縁側にて」関口涼子

#3「バーガー進化論」ジェイ・リー/ブルックス・ヘッドリー

#4「ハイジのスープ」イスクラ

#5「素晴らしき早餐」門司紀子

#6「トリパス公園の誘惑」岩間香純

#7「パレスチナ、大地の味」サミ・タミミ

#8「砂漠のワイルドスタイル」鷹鳥屋明

#9「ふたりの脱北者」周永河

#10「マニプールの豚」佐々木美佳

#11「ディストピアの味わい」The Water Museum

#12「塀の中の懲りないレシピ」シューリ・ング

#13「慎んで祖業を墜すことなかれ」矢代真也

#14「アジアンサイケ空想」Ardneks

#15「アメイジング・オリエンタル」Go Kurosawa

#16「旅のルーティン」合田真

#17「タコスと経営」溝渕由樹

#18「摩天楼ジャパレス戦記」佐久間裕美子

#19「石炭を舐める」吉田勝信

#20「パーシャとナレシュカ」小原一真

#21「エベレストのジャガイモ」古川不可知

#22「火光三昧の現場へ」野平宗弘

#23「収容所とただのピザ」今日マチ子

◉ブックガイド

料理本で旅する 未知の世界へと誘う33 冊のクックブック

◉表紙イラスト

今日マチ子

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0930-9

アートディレクション:藤田裕美

発行日:2024年5月15日(水)

発行:コクヨ

発売:学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税