最も激しい告発をもって、最も気高い人間性を証明する:ソルニット、キム・ソヨン、LE SSERAFIMが敬愛する英国人作家は、いかに社会問題を描いたか

スーザン・ソンタグが「比類なき存在」と、レベッカ・ソルニットが「限りない感謝を抱いている」と、韓国の詩人キム・ソヨンが「わたしたちが最も長く愛する作家」と敬意を表し、LE SSERAFIMのホ・ユンジンが鞄の中にその本を忍ばせる孤高の文学者ジョン・バージャーとは何者か。移民問題を扱った半世紀前の傑作『第七の男』の編集・翻訳に携わる(2024年5月刊行予定)、黒鳥社の若林恵が綴る。

移民問題は、アメリカをはじめ世界各国で今や最大とも言える政治課題となっている。移民労働者の増加は、雇用はもとより、国内の住宅、医療、教育、治安をめぐる社会制度を圧迫する。けれども移民労働なくして、わたしたちの経済はもはや回らない。議論はずっと平行線をたどる。そして、それはいまに始まった話ではない。移民問題の不正義を問うだけでなく、それを指摘し告発することの矛盾や困難と向き合った本が、いまからちょうど50年前に執筆されている。

英国の作家ジョン・バージャー(1926-2017)の『第七の男』(A Seventh Man)がそれだ。美術批評家でもあり、小説家でもあり、詩人でもあり、ジャーナリストでもあったバージャーは、当時すでに社会問題化していた欧州の移民問題を、新聞的な社会派ルポルタージュとも客観的な社会学的エッセイとも異なる独自のやり方で描き出した。文章と写真とを用いて移民問題の核心にある「不自由」へと迫った奇妙な「告発の書」は、半世紀を経たいま、いっそうのリアリティをもって読む者に迫る。

スーザン・ソンタグが「比類なき存在」と賛辞を寄せ、レベッカ・ソルニットが「限りない感謝を抱いている」と愛着を述べ、韓国の詩人キム・ソヨンが「わたしたちが最も長く愛する作家」と敬愛し、LE SSERAFIMのユンジンが鞄の中にその本を忍ばせる孤高の文学者/ストーリーテラー、ジョン・バージャーとは何者なのか。そして知られざる傑作『第七の男』は、なぜいまなお、そのインパクトを失わないのか。

2024年5月に『第七の男』の初の邦訳を準備中で、訳書の編集・翻訳にも参加した黒鳥社/WORKSIGHTのコンテンツディレクター、若林恵が綴る。

text by Kei Wakabayashi

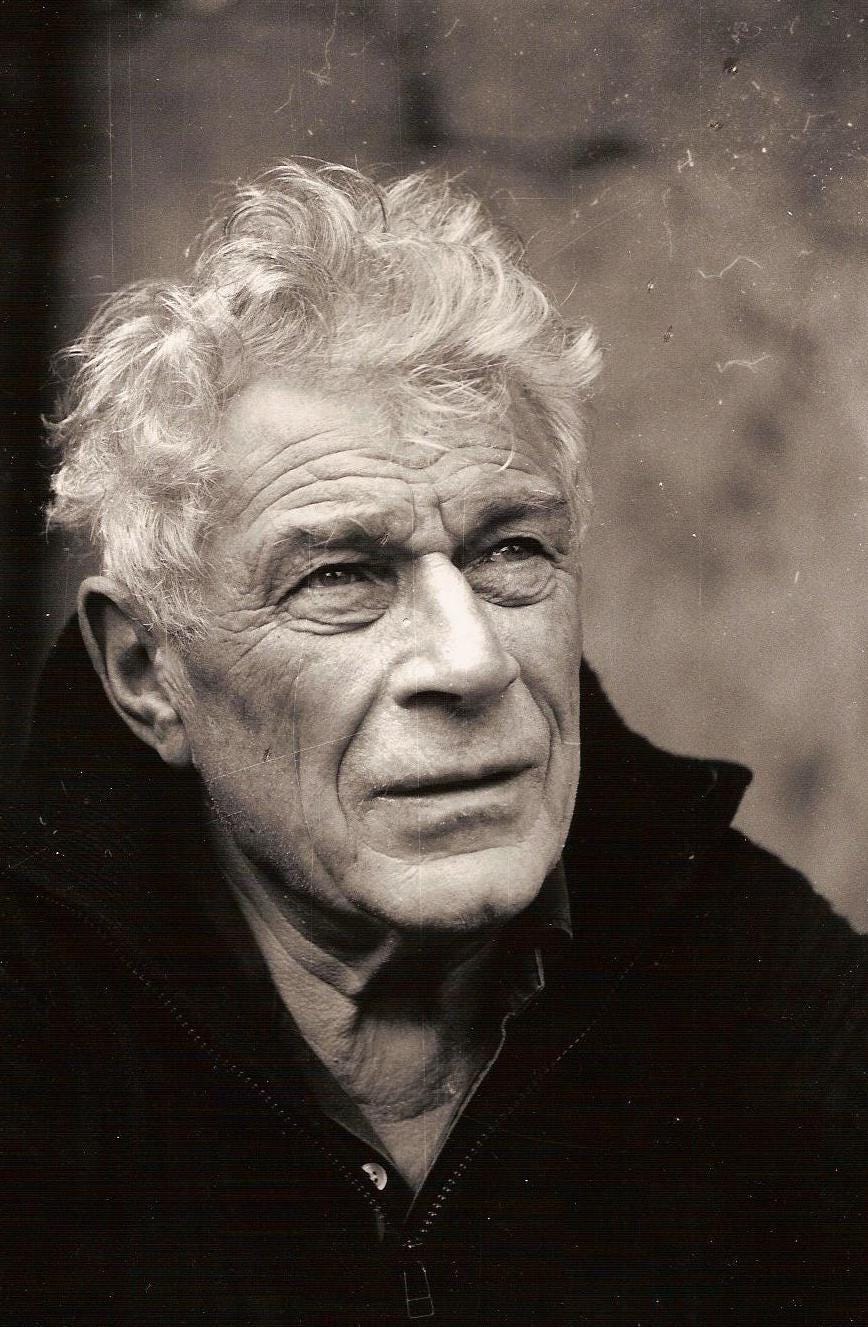

© Jean Mohr

現在地:2024年の移民問題

2024年2月27日にGallup社が発表した調査によると、2024年のアメリカ大統領選において、有権者が最も気にかけている社会問題は「移民」に関するものだという。バイデン大統領が政権を担ってから実に900万人もの移民がアメリカに殺到していると言われる。それは雇用はもとより、国内の住宅、医療、教育、治安をめぐる社会制度を圧迫する事態となり、30%近い有権者が、これを最優先の政策課題として挙げている。

壁をつくり移民の流入を厳しく制限することを謳って大統領となったトランプに対抗すべく、移民問題に対して寛容な姿勢をとり続けてきたバイデン大統領も、選挙戦を戦う上での不利を悟ってか移民をめぐる問題に目を向け新たな政策を掲げてはいるが、共和党が多数を占める下院によって足踏みを余儀なくされている。どちらの陣営が移民問題において手柄をあげるのかをめぐるこうした鍔迫り合いは、移民問題が間違いなく大統領選の最大の争点であることを表している。

移民の問題は、言うまでもなくアメリカだけの問題ではない。欧州における右派勢力は多くの場合、移民問題を争点に支持を拡大している。国内の雇用、住宅、医療、教育、治安をめぐる社会制度を移民たちが圧迫しているという懸念が「先住」の国民の中に不満と反感を押し広げた結果、「先住」の国民の暮らしを守ることを謳ったナショナリスティックな政治勢力が支持を広げているのは、アメリカと同様だ。

こうした政治勢力は、西側のメディアでは、ことさら「極右」「全体主義的」と強調されるが、それはそうだったとしても、それを非難する「移民をよしとする側」は、一体何を根拠として移民の大流入をよしとしているのだろうか。世界銀行は、2023年に発表したレポートを紹介しながら、移民の価値を自身のウェブサイトでこう説明している。

世界銀行の新しい報告書によると、世界中で人口が前例のないペースで高齢化しており、多くの国で長期的な成長の可能性を実現するために移民への依存度が高まっているという。

「世界開発報告書2023:移民、難民、社会」では、この傾向が経済と人びとにとって移住をより良いものにするユニークな機会だと論じている。 伝統的に移民の主な受け入れ先となってきた裕福な国や増え続ける中所得国は、人口減少に直面しており、労働者と人材をめぐる世界的な競争の激化に直面している。 一方、ほとんどの低所得国では急速な人口増加が見込まれており、若者のためにより多くの雇用を創出する必要に迫られている。

「移民は繁栄と発展のための強力な力となり得ます」と世界銀行の専務理事アクセル・ファン・トロッツェンブルグは述べている。 「適切に管理されれば、出身の国と働き先の国の双方のすべての人びとに利益がもたらされます」

移民は経済発展のためには不可欠な存在であり、雇用をさらにグローバルに流動化させることが、高齢化する先進国においても、移住労働者を供給する国々においても今後ますます重要になると、このレポートは語る。そして具体策とも呼べないような実行案をこうアウトラインする。

移民供給国は、労働力の移出を開発戦略の一部とする必要がある。 送金コストを削減し、移民先で得た知識の移転を促進するほか、国民が移民先でより良い仕事に就けるよう世界的に需要の高いスキルを授けつつ、「頭脳流出」に注意しながら海外にいる国民を保護し、帰国した後の支援を行うべきである。

移民受け入れ国は、移民がもたらすスキルの需要が高い地域への移住を促進し、国民の間で懸念を引き起こす社会的影響に対処すべきだ。 難民が移動し、職に就き、可能な限り国によるサービスを受けられるようにすべきである。

レポートは、現在社会問題化している状況をさらに加速させることを推奨し、すでに抜き差しならない状況に陥っている社会問題に対しては、「対処すべき」だと言う。対処しろと言ってできるものなら、ここまで問題化していないはずだが、それは世界銀行が考えることでもないということなのだろう。そういえば以前、ウクライナにおける紛争について、ウクライナ国民が数百万人単位で国を離れ、移民・難民化するのは「欧州大陸経済にとっていいことだ」とするSNS投稿を見てぎょっとしたことがあるが、この投稿をしたのは、新自由主義経済のグローバル化の黒幕として世界銀行とセットでよく槍玉に上がるIMFだった。

日本の現実を見ても、コンビニエンスストアや建設現場などはすでに外国人労働者を抜きにしては立ち行かないであろうことは容易に想像できる。そして、その状況が加速すれば、移民排斥を訴える声がいま以上に高まることは避けられないことのようにも思える。とはいえ、あまりナイーブに移民排斥の声を「ヘイトだ」と退けてしまえば、どこか偽善的にもなる。コンビニが無くなったら、やはり自分は困ってしまう。

第七の男:ジョン・バージャーと移民問題

移民の問題は決して新しい問題ではない。いまからほぼ50年前に執筆・刊行されたジョン・バージャーと写真家ジャン・モアによる共著『第七の男』は、まさにこの移民問題を扱った本だ。1974年の政治・経済状況を背景に書かれた一風変わったルポルタージュは、欧州の中を移動する労働者たちの姿を描いている。2010年に書かれた新版の序文でバージャーは、こう書いている。

本書はある意味で時代遅れだ。引用した統計はもはや使いものにならない。各国の通貨の価値は時代とともに変わった。ソビエト連邦が崩壊し、正確には経済的ファシズムと呼ぶべき新自由主義という名の世界経済秩序が確立された結果、世界の経済構造は一変した。労働組合と各国政府の力はともに低下した。工場は労働者と同じくらいたやすく世界を移動する。労働力の安いところに工場を建てることは、安い労働力を輸入するのと同じくらい簡単になった。貧しい人びとはさらに貧しくなった。現在起きているグローバルな経済力の集中は類例を見ない。それを動かしているのは世界銀行、IMF(国際通貨基金)、WTO(世界貿易機関)だ。本書は、こうした機関については一切触れていない。

たしかに本書に記録された数字は、本人が語る通り時代遅れとなっている。けれども、グローバル化した移民経済を擁護する人びとの論法を取り上げ、それが口先だけで一向に改善される兆しもないことをバージャーが非難するのを読むにつけ、その論法が、先の世界銀行の移民推進論にまで変わることなく継承されているか、そして問題が50年前からいかに変わっていないかということにイヤでも気づかされる。

このシステムの擁護者は、双方に有益であると主張する。彼らに言わせると、移民は低開発国に以下の利益をもたらす。

1. 移民は人口増加を抑制する。若い移民は晩婚化する。既婚者は妻の不在ゆえ、子づくりの機会が減る。

2. 移民は失業を減らし賃金を上げる。加えて、移民の出身国は労働力減少により機械化が進む。

3. 移民は習得した技術を出身国に持ち帰る。産業国での経験が教育に寄与する。

4. 移民の仕送りが出身国の国際収支を改善させる(1972年、ドイツで働く移民の仕送り総額は少なくとも30億ドル以上だとされる)。仕送りが出身国の産業投資の資金供給を後押しする。

こうした言い分の裏で、そこから程遠い現実は放置されたままだ。1. 移民は同世代の中でもとりわけ起業家精神に富む。

2. 彼らの労働力は自国から切り離されている。

3. 失業率の低下は通常、ある地域が健常な働き手のすべてを失うことを意味する。働き手を失った “ゴーストビレッジ ” で農業がさらに劣化する。

4. 低開発国の富裕階級は工業化や農業の機械化に関心がない。

5. 移民は未熟練労働者のままだ。数日ごとに新たな業務につかされる。

6. 帰国しても工場がない。

7. 低開発国は先進国に借金を負っているがゆえに国際収支の問題が生じる。 移民の仕送りが低開発国の銀行に入金されたところで銀行は先進国への支払いに回してしまう。また、低開発国の銀行で引き落とされたとしても、仕送りの大半は先進国の商品の購入に充てられる。

こうしてバージャーは、移民労働というものが、いかに資本主義経済にとって「都合がいい」ものであるかをさまざまな角度から検証し、批判していく。「マルクス主義者」であることを2017年に没するまで終生公言して憚らなかったバージャーからすれば、上記のようにジャーナリスティックに資本主義を批判することはたやすかったはずだ。

だが、バージャーには、美術批評家であり小説家でもあるという別の顔もあった。『第七の男』を他とは一線を画する「告発の書」にしているのは、彼が移民という問題を語るにあたって、かなり込み入った回路からアプローチした点にある。

ジョン・バージャー/ジャン・モア著『第七の男』(金聖源・若林恵 訳/黒鳥社より2024年5月刊行予定)の原著「A Seventh Man」。欧州の移民労働の問題の核心に、写真と文章で鋭く迫り、1975年の刊行から半世紀を経た今も全く色褪せない傑作。

ものの見方:最も影響力のある美術批評

ジョン・バージャーの名前が広く知られているのは、文学やジャーナリズムよりも、むしろ美術の世界においてだ。バージャーの母国である英国のみならず欧米の美術系の学生はバージャーの『Ways of Seeing』(意訳するなら「ものの見方」)というエッセイ集を美術理論を学ぶにあたっていの一番に読まされるという。欧米の美術館の本屋で、この本を見かけないことはない。「最も影響力のある美術理論書」と検索をしてみても、多くのリストの上位に本書は挙げられている。日本でも『イメージ:視覚とメディア』というタイトルで、ちくま学芸文庫に収められているが、欧米での影響力と比べるなら日本におけるそれは微々たるものにとどまっている。

『Ways of Seeing』という本は、元々BBCで放映された4回シリーズのドキュメンタリーを書籍化したものだ。その点で「美術理論書」と呼ぶに相応しいものであるかどうかは疑問符がつく。そもそもバージャーを美術理論家と呼んでいいのかどうか判然としない。にもかかわらず、彼のエッセイがいまなお大きな影響力をもっていることにはわけがある。

『Ways of Seeing』は、TVドキュメンタリーと同様に「イメージの変容」「『見ること』と『見られること』」「所有するタブロー」「広告の宇宙」の4章で構成されている。

第1章でまずバージャーは、カメラという複製技術が、美術にいかなる変容をもたらしたかを分析する。ここでバージャーはヴァルター・ベンヤミンの『複製技術時代の芸術』を下敷きにして論を進めるが、これが、少なくとも英語圏において幅広くこの小論が知られる契機になったと言われる。そして彼は、複製技術によってかつて芸術が保持していた権威性がいかに剥奪され、それが「イメージの言語」になったかを語り、「これらの言語を誰が、何のために使うのか」という問題を提示する。

ジョン・バージャーの名を一般に広く知らしめた、1973年のBBCドキュメンタリー「Ways of Seeing」の第1話。

続く第2章は、突然「ヌード」の話になる。ここでバージャーは、女性の裸像にどのような含意が込められてきたかを、西洋美術史をたどりながら説明する。そして、ある時代には神の名において(「女との関係において男は神の代理人となった」)、別の時代には、絵の「発注者=鑑賞者=所有者」によって(「彼女は彼女である時は裸ではない。彼女は鑑賞者が彼女を見るから裸なのである」)、いかに女性の裸がオブジェクト化されてきたかを明かしていく。

BBCのドキュメンタリーには一般女性による座談が含まれており、そこでは美術史上の名画に描かれた女性のヌードが、いかに自分たちに対して抑圧的に作用してきたかが赤裸々に語られる。ここで主題となっている、女性に対して抑圧的に作動する「gaze=男性中心の目線」という問題は、『Ways of Seeing』の刊行翌年に執筆され、1975年に発表された映画批評家のローラ・マルヴィのエッセイ「Visual Pleasure and Narrative Cinema」において「Male Gaze」という概念へと発展し、フェミニズム文化批評の嚆矢となったとされる。

次いで第3章でバージャーは、「タブロー」(額縁絵)というメディアを取り上げ、芸術がフレスコ画のように不動産に結びついたものから移動可能な動産になったことで、いかに絵画が、当時台頭しつつあった資本主義と私有財産制度と結びついていったかを指摘する。そして「風景」さえもがブルジョア階級の「所有物」になっていった経緯を明かす(「油絵のイメージは....壁にはめこまれた金庫、目に見えるものをしまっておく金庫に近いことがここでは主張されている」)。

そして最終章では「広告」を取り上げ、それが過去の芸術のモチーフを流用しながら、そのメッセージをいかに転倒させたかを語る。油絵が、絵の所有者=鑑賞者が「すでに所有しているもの」を執拗に描いたのに対し、広告は人びとが「まだ所有していないもの=これから買うもの」を執拗に描き出すとバージャーは指摘する。そして、広告という白昼夢を通して「労働者としての自分が消費者としての自分をうらやむ」ように仕向けられていることを暴いていく。

BBCドキュメンタリー「Ways of Seeing」全話。性差別、レイシズム、コンシューマリズム、コロニアリズム/ネオコロニアリズム、西洋中心主義/オリエンタリズム、市場の新自由主義化/金融化/投機化といったテーマを扱い、いま見ても決して古びた議論にはなっていない。フェミニズムアート批評の嚆矢とされる第2話は必見。

こうして駆け足にただってみても明らかなように、「Ways of Seeing」においてバージャーは、個々の美術作品を語ったのではなく、絵画が歴史を通じていかに特権的なメディアとして価値化されてきたかを社会・経済構造から捉え、それをマルクス主義者らしく資本主義や階級といったスコープから批判したのだった。

そう言ってしまえば、その議論自体がいかにも古くさいものに感じられるかもしれないが、バージャーの「ものの見方」には、性差別、レイシズム、コンシューマリズム、コロニアリズム/ネオコロニアリズム、西洋中心主義/オリエンタリズム、市場の新自由主義化/金融化/投機化といった、美術のみならず社会のあらゆる分野で先鋭化している問題へとつながる視点が含まれている。バージャーの『Ways of Seeing』が、いまなお大きな影響力をもつのは、だからだ。

バージャーはタブローと私有財産の問題を取り上げた第3章で、自身の立場をこう説明している。

我々には、財産という問題にあまりにとらわれすぎているのではないかという非難が向けられている。しかし事実はその逆だろう。財産という強迫観念にとりつかれているのは、問題になっている社会と文化のほうなのだ。けれども、強迫観念にとりつかれている側はそれを現実として受けとめ、事態を認識することはない。西洋文化における財産と芸術の関係は、その文化にとって自然なものに見えている。

ジョン・バージャー『イメージ:視覚とメディア』(伊藤俊治 訳/ちくま学芸文庫)。BBCドキュメンタリーを下敷きに執筆された同名(Ways of Seeing)の書籍の日本語版。

移民という他者:客観と主観のはざまで

移民問題を扱う『第七の男』を書くにあたって、バージャーが写真論から語り始めているのは、こうした経緯を踏まえれば、必ずしも驚くにはあたらない。バージャーは『第七の男』という本を、のちにエドワード・サイードとともに『パレスチナとは何か』(岩波現代文庫)を制作する写真家のジャン・モアとともにつくりあげた。『第七の男』は写真と文章によって構成されている。そして、バージャーはまず、この本に掲載された写真がどういうものであるのかを語るところから始める。

この本の中の写真は逆の働きをする。

雨の中の少年の写真。あなたもわたしたちも知らない少年。暗室で写真をプリントするとき、この本の中で目にするとき、そのイメージは見知らぬ少年の生き生きとした存在感を呼び覚ます。父親にとって、それは息子の不在を意味する。

簡潔に素っ気なく綴られた文章は、最初は意味が判然としないが、バージャーはここで、本というメディアを通して写真を眺めるわたしたちに注意を喚起している。それはまず、わたしたちが本というメディアを通じて「移民」の姿を見るときの「見方」と、実際の「移民」の人たちが見るときの「見方」は異なっていることに対する注意だ。そして、バージャーが女性のヌードやタブローを問題にした際の「見方」に倣うなら、よほど注意深くない限り、わたしたちはいともたやすく、その対象をオブジェクト化する「鑑賞者=所有者」の立場に立ってしまうことを彼は戒めている。

「西洋文化における財産と芸術の関係は、その文化にとって自然なものに見えている」という先の一節の「芸術」の語を「移民」の語に置き換えてみれば、バージャーが移民の問題を、芸術を見たのとほぼ同じやり方で見ようとしていたことがわかる。そして、その見方が移民の問題を扱う上でいかに重要であるかを、バージャーは本書のオリジナル版の序文でこう書いている。

移民労働者の経験を概観し、彼らを取り巻く物理的かつ歴史的な要素を並べて論じることは、すなわち、今この瞬間における世界の政治的現実をより正確に把握することに他ならない。対象は欧州だが、指し示す内容はグローバルだ。主題は不自由である。この不自由は、客観的な世界経済のシステムと、その中に押し込められた移民労働者の主観的な経験が関連づけられることによってのみ十全に理解される。煎じ詰めるなら、不自由とは、客観と主観の関わり合い方なのだ。

問題を客観視し、対象化することだけでは、問題は半分しか語られたことにしかならない。バージャーは、『第七の男』の主題は「不自由」だと語る。そして、「不自由」とは「客観と主観の関わり合い方」の問題なのだと語るところから、『第七の男』は、客観性を売りにする世の多くの「ジャーナリスティック」な言説から、大きく逸脱していくこととなる。そして、そうであるがゆえに本書は長らく「中身がない」本だとされてきた。バージャーは、その経緯をこんなふうに再版の序文で明かしている。

ジャン・モアとわたしが『第七の男』の制作に取り組んでいたとき、目の前にあった課題は1960 年代の豊かな欧州諸国の経済がいくつかの貧しい国の人びとの労働にいかに依存しているかを示すことだった。本書の推進力は政治的なものだった。議論を引き起こし、後押しすることで、なによりも労働者階級の国を超えた連帯が起きることを期待していた。

出版後に起きたことは予想外だった。メディアの多くはこの本を無視した。何人かの批評家は中身がないとこき下ろした。彼らに言わせると社会学、経済学、ルポルタージュ、哲学、そしてあいまいな詩的表現との間を揺れ動くただのパンフレット。一言で言えば、不真面目、ということだった。

「彼ら」の言う通り、たしかに『第七の男』は「社会学、 経済学、ルポルタージュ、哲学、そしてあいまいな詩的表現との間を揺れ動く」奇妙な本だ。断片的な文章が一見乱雑につぎはぎされたページの中に、マルクスやジョイスの文章が出典も明示されぬまま登場したかと思えば、経済学の論文や統計上の数字が不意に挿入される。主人公と呼ぶべき「彼」は、名前も出身国も明示されることのないまま描かれ、取材を通して出会った多種多様な移民労働者の経歴や体験が融合し、さながらフィクションの中の登場人物であるかのように形象化される。ルポルタージュと呼ぶにはあまりに客観的な「事実」に乏しく、フィクションと呼ぶには「彼」を取り巻く世界の描写や分析はあまりにも客観的だ。さらに「彼」の「主観」の中へと分け入っていくとき、バージャーの文章は、暗喩を駆使した極めて思弁的かつ文学的なものになる。

真面目な批評家が、本書をして「不真面目」と断じたのは故なしとは言えない。ただし、その批判は、それこそがバージャーが戦略的に採用したやり方なのだということを見逃している。バージャーは、移民をめぐる問題が、そういう書き方をされなくては書きえない理由を、わざわざ本文中に記している。

人が移住に解決を求めるということは、世界の経済システムの文脈から理解されなくてはならない。政治理論を押しつけるためではなく、その人の身に起きたことに見合った価値を与えるためだ。この経済システムとは、すなわち新植民地主義だ。経済理論は、このシステムがいかに低開発状態をつくり出し、移住へと向かう条件を生み出しているかを説明してくれる。同時に、そのシステムがなぜ移民労働者が売りに出す特定の労働力を必要としているかも。しかしながら経済理論の言語は、どうしたって抽象的だ。であればこそ、移民の人生を左右する力を個人の運命として捉え、理解するには、より抽象的でない記述の公式が必要となる。暗喩が必要となる。暗喩はかりそめだ。理論の代替ではない。

バージャーは、そこからさらに、そもそも「他者の体験」を理解することが、いかに困難なことであるかを以下のように説明する。

他者の経験を理解するには、自分のいる世界から見えている世界を解体し、相手の世界から見たものへと組み立て直さねばならない。(中略)人の主観に入り込むという言い方には語弊がある。人の主観は、ある外面的な事実に対する決まった内面的反応によってできているわけではない。そもそも外面的な事実の配置が、その人を中心にしてそれぞれ違っているのだ。(中略)

他者の体験を見るためには、自分の世界を解体し、その人が見ている世界を中心に世界を組み立て直すだけでは不十分だ。他者が置かれた状況を知るには、体験のどの部分がこうした歴史的時間から派生しているのかを問い質さなくてはならない。彼自身がそれに加担したのだとしても、普通の名において一体彼に何がなされたのかを。

人それぞれの主観性において「外面的な事実の配置」がそれぞれに異なるという困難。客観的に見れば抑圧的な環境のなかへ、抑圧されている側が自ら望んで身を晒し絶えざる自己搾取に絡め取られ、そうすることによって被抑圧者自身が抑圧的な環境に「加担」してしまっているという困難。こうした困難をかいくぐりながら、「他者」としての移民の体験を取り出し、「その人の身に起きたことに見合った価値を与える」ことはいかに可能か。『第七の男』という本の、あまりにも奇妙な「形式」は、その問いに対して可能な限り誠実な向き合い方を模索するための、入り組んだ道筋そのものだ。

そして『第七の男』はやがて、移民の問題を超えて、わたしたちが近年「生きづらさ」と呼んでいるところの不自由をめぐる問題と通じ合い、それをいかに語りうるのかをめぐる格闘の軌跡ともなっていく。彼は移民の問題が、決して移民にのみ降りかかった問題ではないことを終盤に明かす。

彼の内面において起きたことは、移民労働者ではない何百万もの人びとの内面で起きたことでもある。ただ彼の場合、それがはるかに極端な形で起きる。産業消費社会が何世代にもわたって自ら選択することなく徐々に行ってきたことを、 彼は一個人として、人生を自分で選び取ったと信じるひとりの男として、いきなり体験しなくてはならなかった。彼はわたしたちの制度の内容物の中を生きる。暴力をもってそれは彼を変形させる。わたしたちは変形させられることがない。すでにその制度の内容物だからだ。

バージャーはジャーナリスト、美術批評家、小説家(『G.』という小説でブッカー賞を受賞した際の賞金の半分は『第七の男』の取材費に充てられ、残りの半分はブラックパンサー党の英国支部に寄付された)、詩人といった肩書きに属する形式のすべてを投入しつつも、どこにも属さない形式をもって、移民という「他者の体験」と向き合った。

しかし、それがバージャーにとって特別な作業だったのかといえばそうとも言えない。『Ways of Seeing』で彼は美術を題材にして「他者の体験」に向き合った。英国の田舎町を舞台にした思弁的ルポルタージュ『果報者ササル:ある田舎医師の物語』では、僻地に暮らす「森の住人」という「他者」と向き合うことの困難を、名もない医師の仕事を通じて描き出した。あるいは『About Looking』(『見るということ』ちくま学芸文庫)に収録された有名エッセイ「なぜ動物を観るのか?」では、同じ眼差しを動物という「他者」に向けている。

バージャーの「ものの見方」は、ある一貫性をずっと保持している。そして、その一貫性を見通すことができるのであれば、そこに情熱的で無骨で「他者」に対する暴力にとりわけ敏感なひとりの人間の姿を見つけることができる。けれども、彼の肩書きや、作品のジャンルにこだわろうとすれば、その文章は、その肩書きやジャンル名から想定される期待を裏切り続けることになる。

「文学」が担うもの:語りえない現実と向き合うこと

バージャーが『第七の男』で移民問題を取り上げてから、50年が経つ。その間に、新自由主義経済にドライブされた新植民地主義にはさらに拍車がかかっている。冒頭で見たように世界銀行が、それをさらに推し進めることをいまなお推奨しているのであれば、バージャーが『第七の男』を書いたときよりも、おそらく事態は悪くなっているのだろう。であればこそ、移民の問題が世界中で表面化し、最大の政治的争点にもなっている。別の言い方をするなら、これまで移民の存在が「自然なものに見えていて」「それを現実として受けとめ、事態を認識することはない」ままやりすごしてきたわたしたち自身が、ことの異常さにようやく気づくにいたったということでもあるのかもしれない。そして、そうであるなら、ことはいち早く政治的に解決されるべきだということにもなる。

その時、バージャーが『第七の男』において実践した迂遠なジグザグ歩行は、いかにもまどろっこしい。その一方で、問題がさらに複雑化しているのであれば、直線的な政治的解決は、それがもたらす反作用についてもよほど注意深くなくてはならない。まどろっこしさは、そこではブレーキの役割を果たしうる。

福島の原発事故を題材にしたある小説をめぐるエッセイで、文芸評論家の福嶋亮大がかつてこんなことを書いていたのが、ずっと印象に残っている。

私はこれまでも、文芸系の知り合いの編集者に会うたびに「若い作家のケツを蹴り飛ばしてどこかに取材でも行かせたらどうか」と言ってきた(もちろん編集者が真に受けた様子はなかったが)。作家たちを高い店で接待するくらいならば、アゴアシつけて社会勉強に送り出し、ルポルタージュでも書かせたほうがよほど建設的だろう。世界を知らない作家がアタマを捏ね繰り回したところで、ろくな作品が出てくるはずもない。だったら社会に謙虚に学んだらどうなのか。

といって、私は別にアメリカの若手作家のように紛争地帯を半ば命懸けで取材せよ、などと言うわけでもない。それこそ、Realkyotoの福永信のように、ジャーナリスティックな展覧会評を書き続けるのでも構わないではないか。さらに、誤解のないように言えば、私は「行けばよいものが書ける」などと言っているのではない。強いて言えば「自分が何も書けないことを知る」ために現地に行くべきなのである。しばしば饒舌になりがちなマスコミやジャーナリストに対して、文学や芸術が突きつけるべきなのはこの意味での「現実」だろう。

もとより、すべての小説がジャーナリスティックである必要はないが、小説家がジャーナリズムとの緊張関係を失うのは大きな問題である。近代小説の原点に位置するデフォーやスウィフトはジャーナリストであり、パンフレティアであった。二〇世紀においてもヘミングウェイやノーマン・メイラーやカポーティはもちろん、ガルシア=マルケスや大江健三郎や中上健次にとっても、ノンフィクションやルポルタージュはその仕事の核心部にあった。しかし、このような近代小説の伝統は、今の日本では途絶えてしまったのではないか。

「『自分が何も書けないことを知る』ために現地に行くべき」であり、「しばしば饒舌になりがちなマスコミやジャーナリストに対して、文学や芸術が突きつけるべきなのはこの意味での『現実』だろう」。福嶋亮大が語気を強めて語ったことを、奇しくもバージャーは『第七の男』の序文で語っている。

わたしたち(筆者註:バージャーと写真家のジャン・モア)は現実が孕むあいまいさ、摩擦や抵抗を取り除くことに喜んで抗った。近視眼的ではあったけれど、いくばくかの思慮はもち合わせ、とりわけ単純化を拒むことにおいては烈しく思慮深かった。

バージャーは現実のあいまいさを単純化したり、移民問題をマスメディア的なジャーナリズムがやるように、そこにある摩擦や抵抗をきれいに磨き上げて「作り物」に作り替えるようなことは慎重に避けたと語る。『果報者ササル』でも、本の終盤で、いかにササルという医師の仕事と人生を要約することが不可能であるかを、バージャーはくどくどと論じている(言うまでもなくなく、こここそが本書のハイライトだ)。

福嶋亮大の言葉を借りるなら、それは「自分が何も書けないこと」を引き受けることからしか生まれない慎重さだったのではないだろうか。そして、そうであるなら、バージャーは正しく文学や芸術の役割を担ったということにもなる。『第七の男』が批判された際に「ただのパンフレット」と詰られたことは、バージャーがダニエル・デフォーやジョナサン・スウィフトといった英国の小説家/ジャーナリスト/パンフレティアの系譜に正しく連なっていることを逆説的に明かしていたのかもしれない。また、福嶋が先の文中で、展覧会評において文学とジャーナリズムの架橋を実践できると指摘している点も、バージャーが「美術批評」を自らの「現場」としたことと響き合っている。

移民問題を扱うにあたって、バージャーは正しく「文学」を実践したように自分には読める。移民をめぐる現実や個々人の体験が、陳腐な政治スローガンのなかに回収されてしまうことを極度に嫌ったという意味で、『第七の男』は戦略的に「文学」だ。

ジョン・バージャー/ジャン・モア『果報者ササル:ある田舎医者の物語』(村松潔 訳/みすず書房)。1967年に刊行された写真家ジャン・モアとの共著。英国南西部の僻地グロースターシャーの開業医ササルの姿を通して、特権的な医師と貧しく学のない「森の住人」たちの関係性の語りえなさを綴った思弁的ルポルタージュ。本書で開発された手法が『第七の男』に引き継がれていく。

バージャーは、ことあるごとに、自分自身を「ストーリーテラー」だと語っている。「たとえ美術を語っているときであっても」そうだったと彼は語る。ノンフィクションやルポルタージュが「その仕事の核心部にあった」作家として福嶋が挙げたコロンビアのガルシア=マルケスについて、日本語訳が刊行されたばかりのエッセイ集『批評の「風景」』(草思社)で1章が割かれている。そこでバージャーは、マルケスを「物語の語りの技術における仲間とみなしている」と書いている。

バージャーはマルケスの語りの技法について論じながら、マルケスが用いる「年代記」的な叙述の形式においては、「過去と現在が共存」するのだと分析している。バージャーは、ここで『第七の男』については触れていないが、彼が「他者としての移民の体験」と向き合うにあたって、移民である「彼」の現在の体験だけでなく、「歴史的時間から派生している」体験も同時に考慮しなくてはならないと、先の引用で指摘していたことは注目に値する。

歴史的時間と現在の時間を同時に生きる存在として移民を描くにあたって、バージャーは時空を超えて遍在する神話的な存在として「移民=彼」を扱った。それを「年代記の時制」を援用したものとして理解するなら、直接的な影響関係があったかどうかはさておき、バージャーがマルケスに親近性を感じていたことは納得ができる。

ちなみに、1983年に批評家のスーザン・ソンタグと行った対談で、バージャーは自身の「物語観」について、「実際に起きた出来事であっても、それが物語になることによって、真実は具体的な時間や空間から解き放たれて、無時間なものになる」と語っている。

それに対して、ソンタグは、「自分は物語をそんな風には読まない」と真っ向から否定しながらも、バージャーには文字によるストーリーテリングよりも古い、口承の物語に対する愛着・憧憬があると指摘する。そして、その愛着の背後には、社会には都市文化や活字文化によって抑圧されている「語られていない声」があり、それが語られなくてはならないという倫理的な想定があると分析している。

思い返せば、ガルシア=マルケスは、自身の魔術的なストーリーテリングの技術は、すべて祖母が語って聞かせてくれた物語に学んだとよく語っていた記憶がある。ガルシア=マルケスもまた、口承文化に根をもつストーリーテラーだった。

ソンタグは、自身とバージャーにはさほど共通点はないと対談で語っているが、それでも大いなるリスペクトをもっていた。『第七の男』の英語版の裏表紙には、ソンタグのこんな言葉が記されている。

「わたしはジョン・バージャーの本を尊敬し愛している。彼の本はただ興味深いだけなく、重要なことを扱っている。現代英文学において、バージャーは比類なき存在だ。ロレンス以降、わたしたちの感覚世界へこれほどの配慮を示しながら、良心をめぐる重大事に応答した作家はいない。バージャーは素晴らしいアーティストであり思索家だ」

1983年にスーザン・ソンタグと行った対談。クールで都会的なソンタグに対して無骨な田舎者の風情のバージャーによるスリリングな対話。好対照なふたりだが、お互いに強いリスペクトがあった。

受け継がれた遺産:レベッカ・ソルニット、キム・ソヨン、LE SSERAFIM

年代記の手法ということで言えば、『第七の男』は、南米大陸の歴史(『収奪された大地:ラテンアメリカ五百年』『火の記憶』)、ワールドカップの歴史(『スタジアムの神と悪魔:サッカー外伝』)を年代記的に叙述した、ウルグアイの作家エドゥアルド・ガレアーノの著作を想起させもする。ガレアーノのWikipediaの項目を見ると、こんなことが書かれている。

「彼の作品は正統なジャンル区分を超越し、ドキュメンタリー、フィクション、ジャーナリズム、政治分析、そして歴史を結び付けている」

福嶋亮大が指摘した通り、おそらく小説というジャンルは、本来的に「ドキュメンタリー、フィクション、ジャーナリズム、政治分析、そして歴史を結び付け」たようなものとして始まったものなのだろう。そして、それを体現した作家/ジャーナリスト/批評家のような存在は文学史を振り返ってみれば、現代にいたるまで少なからず存在する。福嶋が挙げた名前のほかにも、ベルトルト・ブレヒト、魯迅、ジョージ・オーウェル、アルベール・カミュ、G・K・チェスタトン、ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーといった名前が思い浮かぶ。バージャーは、まさにそうした書き手たちに連なる作家だった。

そしてバージャーのレガシーは、例えば、レベッカ・ソルニットのようなジャンルを特定しづらい書き手(『オーウェルの薔薇』の冒頭、オーウェルの旧家へと向かう列車のなかで過去の歴史へと想念を羽ばたかせるシークエンスは『第七の男』の列車のシーンを思い起こさせる。かつ、ソルニットの代表作には、写真家エドワード・マイブリッジとテクノロジーを論じた異色の「美術評論」がある)や、ナオミ・クラインのようなノンフィクション作家、あるいはキム・ソヨンをはじめとする韓国の作家・詩人へと受け継がれている。『批評の「風景」』の帯文として掲載されているソルニットの文章は、バージャーという作家の語りづらさと、そうであることの偉大さを伝えている。

ジョン・バージャーは文学の風景に、長い影を投影している。そこへ私のような多くのものが逃れ込み、彼の作品に勇気づけられてきた。情熱的で過剰に政治的でありながら、同時に芸術の創作や日常の細部にも関心を持てること。美と革命が同居できること。自身の道を切り拓き、多数を無視できること。ページの言葉を歌わせ、心を開放できること。多くの作家と同じように、私は彼に限りない感謝を抱いている

ジョン・バージャー『批評の「風景」』(トム・オヴァートン 編/山田美明 訳/草思社)。美術のみならず、ガルシア・マルケスやロラン・バルト、ローザ・ルクセンブルクといった作家・思想家や、パレスチナといった場所について、政治・経済・文化を横断しながら綴った、バージャーの面目が躍如する名エッセイ集。帯文はレベッカ・ソルニット。

結局のところ、バージャーを語りづらいと感じているのは、わたしたちがジャンルや形式の檻に囚われ、文学や本といったものを、所有者=鑑賞者として対象化することでしか受け入れることができなくなっていることの表れなのかもしれない。『第七の男』は、評論家の間では散々の評価だったが、別の場所の別の人びとの間では、まったく異なる評価を得た。本書がロングセラーとして読み継がれてきた理由を、バージャーはこう説明している。

グローバルサウスでは別の反応があった。本書はトルコ語、ギリシャ語、 アラビア語、ポルトガル語、スペイン語、パンジャブ語へと翻訳されていった。本書に登場するような人びとの間で読まれ始めたのだ。

いまでもイスタンブールの貧民街で、ギリシャの港で、マドリードやダマスカスやボンベイのスラムで、本書を初めて手にしたときの衝撃を語る読者に出会うことがある。こうした場所に、本書は相応しい居場所を見つけた。社会学的な(ましてや初級の政治学の)論文としてではなく、むしろ家族アルバムに見いだされるような人生の物語、人が生きた時間の連なりを収めた小さな書物として読まれたのだ。

日本では評価と呼ぶべき評価がないままだが、隣の韓国では、バージャーの著作は、少なくとも20タイトル以上は出版されているという。人気K-POPグループ「LE SSERAFIM」のメンバーで読書家として知られるホ・ユンジンが鞄の中に入れてもち歩いている本の中に、ニーチェや川上未映子の著作と並んで、ジョン・バージャーの『Way of Seeing』があったことも報道されている(もっともユンジンはアメリカ育ちで、もち歩いていたのも英語版なので、韓国国内での評価とは無関係かもしれない)。

『第七の男』の日本語版を出版し、乗せるべきコンテクストがほとんど存在していない日本で、バージャーという異能の書き手を文脈化するにあたって、誰に推薦文をもらうかは悩みどころだったが、韓国においてバージャーが少なからぬ支持を得ていることは大きなヒントとなった。

現代韓国の文壇が果敢に社会問題にも向き合ってきたことはよく知られている。セウォル号沈没事件のような大惨事が起きた際にも、文学者たちが「何も書けない」ような惨劇を前にどのように向き合ったかは、『目の眩んだ者たちの国家』といった本に克明に記録されている。言うまでもなく、通貨危機を経てIMFによってもたらされた新自由主義の苛烈なまでの浸透は、ドラマを含む韓国文化の基層をなすモチーフだ。そう思えばバージャーの作品が、韓国で読まれ続けている背景も(理屈上は)納得がいく。

韓国の書籍の日本語訳を猛然と刊行する出版社/版権エージェントの「CUON」の代表の金承福さんに不躾ながらも問い合わせてみると「バージャー、いいですね!」と、即座に帯の推薦文を書いてくれる韓国の文学者を探すことを請け合ってくださった。金さんによれば、日本語で刊行される本に、韓国の作家が推薦文を書き下ろしてくれるのは、彼女が知る限り初めてのことだという。

わずか数週間で詩人のキム・ソヨンからの推薦文が届いた。『数学者の朝』や『詩人キム・ソヨン 一文字の辞典』といった作品で日本でも知られる詩人がジョン・バージャーが好きだとは意外だったが、文学とジャーナリズムをユニークなやり方で架橋する戦略的な文学書として読むなら『一文字の辞典』は十分にバージャー的なのかもしれない。

キム・ソヨンは、レベッカ・ソルニットが語ったバージャーへの感謝を、さらに簡潔な言葉で綴ってくださった。どれだけ多くの作家に愛されてきた作家であるか、これだけで十分すぎるほど伝わってくるはずだ。

最も政治的で、最も先鋭的で、

最も激しい告発をもって、

最も気高い人間性を証明する。

ジョン・バージャー。

わたしたちが最も長く愛する作家

若林恵|Kei Wakabayashi 黒鳥社コンテンツディレクター/WORKSIGHTコンテンツディレクター。平凡社『月刊太陽』編集部、フリー編集者、『WIRED』日本版編集長を経て、2018年に黒鳥社設立。『実験の民主主義:トクヴィルの思想からデジタル、ファンダムへ』(宇野重規・著/若林恵・聞き手/中公新書)、『『忘れられた日本人』をひらく:宮本常一と「世間」のデモクラシー』(畑中章宏との共著/黒鳥社)、責任編集『次世代ガバメント:小さくて大きい政府のつくり方』(黒鳥社)、『さよなら未来』(岩波書店)ほか編著書多数。「こんにちは未来」「働くことの人類学」「blkswn jukebox」「音読ブラックスワン」などのポッドキャストの企画制作でも知られる。

次週3月19日は北海道・札幌の書店「Seesaw Books」のオーナー、神輝哉さんのインタビューをお届けします。2014年にゲストハウス「UNTAPPED HOSTEL」を開業し、コロナ禍で困窮者を一時的に受け入れるシェルター、そして書店をスタート。そこからさらに就活窓口も設けようと考えているというその活動から、地域における独立系書店のあり方を探ります。お楽しみに。

【新刊案内】

Photo by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]22号 ゲームは世界 A–Z World is a Game』

「21世紀はゲームの時代だ」──。世界に名だたるアートキュレーター、ハンス・ウルリッヒ・オブリストが語ったことばはいま、現実のものとなりつつある。ゲームは、かつての小説や映画がそうであったように、社会を規定する経済的、政治的、心理的、そして技術的なシステムが象徴的に統合されたシステムとなりつつあるのだ。それはつまり「ゲームを通して見れば、世界がわかる」ということでもある。その仮説をもとにWORKSIGHTは今回、ゲームに関連するキーワードをAからZに当てはめ、計26本の企画を展開。ビジネスから文化、国際政治にいたるまで、あらゆる領域にリーチするゲームのいまに迫り、同時に、現代におけるゲームを多面的に浮かび上がらせている。ゲームというフレームから現代社会を見つめる最新号。

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]22号 ゲームは世界 A–Z World is a Game』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0929-3

アートディレクション:藤田裕美

発行日:2024年1月31日(水)

発行:コクヨ

発売:学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

【イベント案内①】

トークセッション「ゲームづくりの民主化と、新たな自己表現としてのインディゲーム」

WORKSIGHT最新号の刊行記念イベント第2弾として、2023年11月21日配信のニュースレター「1カ月でゲーム開発者になれる時代?:『新たな自己表現』としてのインディーゲームの潮流を追う」にも登場した、株式会社ヘッドハイの一條貴彰さんをゲストにトークセッションを開催します。

「Unity」「Unreal Engine」などのゲームエンジンの価格破壊と台頭、技術的なハードルの低下などによって、多くの人びとが新たな自己表現としてゲーム開発に取り組む現代。空前の盛り上がりを見せるインディゲームの現状やその背景にあるものを、自身もインディーゲーム開発者であり、国内のインディーゲーム開発者支援事業も精力的に行う一條さんに尋ねます。お楽しみに!

■日時

2024年3月15日(金)19:00〜20:30

■会場

SPBS本店

東京都渋谷区神山町17-3 テラス神山1F

※オンライン配信あり

■出演

一條貴彰(株式会社ヘッドハイ代表取締役)

山下正太郎(WORKSIGHT編集長/コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長)

若林恵(WORKSIGHTコンテンツ・ディレクター/黒鳥社コンテンツ・ディレクター)

■チケット

会場参加チケット:2,200円(税込)

オンライン参加チケット:1,650円(税込)

書籍付きオンライン参加チケット:3,630円(税込)

【イベント案内②】

ゲーム実況&トークセッション「『ゲームさんぽ』なむさんとオフィスさんぽ」

WORKSIGHT最新号の刊行記念イベント、第3弾が決定! 本誌掲載のコラム「Field Research ゲームさんぽ:ゲームという模擬社会を歩く」を寄稿した、人気実況シリーズ「ゲームさんぽ」の始祖・なむさんとともに、リアルタイムでゲーム実況をお届け。本誌編集長・山下正太郎が”オフィス設計の専門家”として参加し、広大な都市を再現したオープンワールドゲーム『Watch Dogs®: Legion』のなかの建物やオフィス、街並みなどを”ゲームさんぽ”します。

イベント後半では、ゲームさんぽの魅力や設計思想、さらには学びの場としてのゲームの可能性、ゲーム実況動画を取り巻く権利関係の話など、本誌掲載のコラムを深掘りするトークをお届け。奮ってご参加ください。

■日時

2024年3月22日(金)19:00〜20:30

■会場

FabCafe Kyoto

京都府京都市下京区本塩竈町554

※ オンライン配信あり

■出演

なむ(ゲームさんぽ始祖)

山下正太郎(WORKSIGHT編集長/コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長)

若林恵(WORKSIGHTコンテンツ・ディレクター/黒鳥社コンテンツ・ディレクター)

■チケット

会場参加チケット:1,500円(税込)+ 1ドリンク

オンライン参加チケット:1,100円(税込)