メイド・イン・ジャパンを売るということ:ある陶器商が見た欧州のポストクールジャパン

空前の「日本ブーム」と言われるヨーロッパで、陶器商として数多くのジャパンフェアやアニメエキスポ、コミコンなどに参加してきた大谷臣史。ますますコスプレ化しフィクション化する「クールジャパン的日本」と、根強く残る「クオリティ神話」の狭間にあって、「メイド・イン・ジャパン」は、いったいどこを目指すべきなのか? 海外で消費される「日本」の最前線から考えてみた。

イタリア北部の小都市ルッカで毎年開催される伝統あるコミックとゲームの祭典「Lucca Comics and Games 2025」に出店するぬいぐるみ商。ひときわ目を惹く圧縮陳列

interview & text by Kei Wakabayashi

photographs by Shinji Otani

大谷臣史|Shinji Otani 滋賀県生まれ。オランダ、ロッテルダム在住。日本での陶芸作家活動ののちオランダにわたる。 2007年ヘリット・リートフェルトアカデミー写真科卒業。〈Epson Art Photo Award〉(ドイツ)、〈Steenbergen Stipendium〉(オランダ)、〈Raymond Weil Photo Award〉(スイス)などの入賞歴を経て、2012年 第1回〈Unseen Unpublished Dummy Award〉(オランダ)グランプリを受賞、デビュー作 「The Country of the Rising Sun」を出版。2015年からはオランダ人写真家Johan Nieuwenhuizeとのデュオプロジェクト〈Otani Nieuwenhuize〉名義でも活動を始める。G/P gallery, Gallery 916、POST(東京)、太宰府天満宮宝物殿(福岡)、Ibasho(ベルギー)、オランダ写真美術館、Foamアムステルダム写真美術館, Collection Neuflize OBC (フランス)を含むパブリックコレクションや個展、グループ展に参加。

https://shinjiotani.com/work

信楽からオランダへ

──今日は、ヨーロッパで日本の陶器を「行商」していらっしゃる大谷さんにお話をお伺いするのですが、本題に入る前に簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか? 大谷さんはWORKSIGHTでも何度か撮影をお願いしている、オランダを拠点に写真家として活動されていらっしゃいますが、今回は写真のお話ではないので、まずは前提の共有ということで。

自分は本業が写真家なのですが、そもそもが滋賀県の信楽の出身で、陶器屋の家に生まれなので、かなり陶器に特化した人生を送ってきました。子どもの頃から登り窯で陶器を焼いていましたし、その後京都の清水焼の職業訓練校で職人の修業をし、先に大学で彫刻を学んでから陶芸に道に入りました。現代陶芸に興味があって2003年にオランダに勉強しに来たんです。

──ところが、それを辞めて写真家になると。

オランダで陶芸を2年ほどやったのですが、それまでの京都の職人の世界とヨーロッパの現代美術のあり方が違いすぎて、言っていることはアタマではわかるのですが、職人世界で育ったカラダがついていかないという感じでした。こちらは「土もみ三年」という世界ですが、あちらはまずは理屈が大事。面白いものはつくっているのですが、はっきり言ってみんなめちゃくちゃ下手くそなんです。そうしたギャップがだんだんストレスになっていきまして、ストレス解放のために写真を撮っていたら、「写真に行ったほうがいいんじゃない?」と言われて、写真を勉強するようになり、そのまま仕事として続けている感じです。

──それが、この数年で、陶器の行商に関わるようになったわけですよね。

ロンドンにある「Doki Limited」という会社のお手伝いをするようになったんです。そこの息子さんが昔からの友人で、実家が陶器商だというのはよく知っていました。彼らが扱っているのは、イギリスを中心にヨーロッパの日本料理店で使用される業務用食器で、価格は比較的に安価で、業務でガンガン使えるものがメインです。

その会社が15年ほど前から、業者向けの卸事業だけでなく、さまざまなイベントで行商を始めたんです。イベントと言っても、具体的にはコミック系、アニメ系、コスプレ系あるいは日本の物産展的なイベントなのですが、一度誘われて手伝いに行ったら、これが、ものすごい売れるわけです。

──いわゆるクールジャパン的なイベントですよね。そこでは何を売るんですが? 業務用の美濃焼じゃないですよね。

おそらく最初はそういうものを出していたのだと思いますが、回数を重ねるとだんだんお客さんのニーズもわかってきますので、同じ美濃焼でもちょっとカワイイ系の、柴犬の絵が描いてあるものなどをイベント用に仕入れるようになったのだと思います。するとそれがよく売れるので、どんどんイベントに出店するようになるのですが、そうやって参加し始めると、この手のイベントというのは、もうヨーロッパ全土いたるところでやってるんです。

ところが2016年にブレグジットが起き、イギリスの会社のため、それまでのようにEUで自由に物を売ることができなくなったので、EU内に荷主となるビジネスパートナーが必要だということになって自分に声がかかりました。自分としても、とりあえず写真の仕事で生計は立つのですが、この先を考えたら、いまのご時世、副業をもっておくのもありかなと思って引き受けたんです。

大谷さんが店頭販売を行う「Doki Limited」のブース。ラーメンどんぶりが飛ぶように売れていく。フランスのリヨンで開催された、アニメ、食、盆栽から鍼灸など多様な日本文化を紹介するイベント「Japan Touch Lyon」にて

ラーメンどんぶりに4万円

──一番最初に出店したイベントは覚えてます?

2020年くらいに行ったスイスのバーゼルのイベントだったと思います。

──どんな印象でした?

ものすごく印象に残ってるのは、自分がそれまで知っていた陶器の売れ方とは全然違っていたことです。自分もかつては陶器をつくって、例えば京都の清水焼の陶器祭りで売ったりもしていましたし、注文を受けて引き出物をつくったりといった仕事もしていました。実家にもギャラリー的なものがあって、お客さんがアポを取って訪ねてきては商品を買ってくださったりもしていましたし、デパートで個展をして、陶器を販売することもあったのですが、当たり前ですが、そういうところでの売れ方じゃまったくない。

というのも、こちらではフルコスプレをした人たちが連れ立ってやってきて、ラーメン鉢なり、お茶碗なりを両手にいっぱいもって、ずらっと列ができるくらい並ぶんです。セールストークをする必要も一切なく、放っておけば売れていく感じです。

──すごいですね。

自分の感覚からすると、陶器ってそういう売れ方をするものじゃないんです、本来は。

──ひとりで何個も買っていくんですか?

そうですね。特に最初のスイスのバーゼルでのイベントは、スイス人のお金の使い方が、自分が暮らしているオランダと比べるとだいぶ派手です。それこそ15歳くらいのティーンエイジャーが朝一番で来て、 二百フラン分くらいのお札をパッと出して、バーッて買っていくんです。で、「お釣りは取っといてくれ」みたいなことを言うんですよ(笑)。

──200フランというと4万円くらいですが、それで、ラーメンどんぶりを?

そうですね。その頃はラインナップの中心がラーメンどんぶりだったんですよ。ヨーロッパはアメリカから大体10年くらい遅れてトレンドがやってくるんです。アメリカで日本のラーメンが流行り出したのは、自分の記憶では2006〜7年頃だったと思うのですが、それからちょうど10年遅れでヨーロッパにもラーメンブームがやってきて、その流れのなかで、どんぶりもびっくりするくらい売れていました。

──そういうトレンドはやっぱり影響が大きいんですね。

もちろんです。ちょうどその頃は、お寿司屋さんはだいぶ一般化していて、次を探している感じだったんだと思います。自分が最初にオランダに来た頃は、お寿司ですらまだゲテモノ扱いでしたが、そこから町の中華料理店がどんどん寿司屋に変わっていく時期があって、いまでは子どもが食べたいご飯のナンバーワンがお寿司という状態になりました。その寿司ブームがひと段落すると、「次はラーメンだ」となったのですが、やがて多くの人が、「ここがうまい」「あそこはダメだ」といったことのアタリがだいぶつくようになっていきます。で、次のブームとして「家でラーメンを食べたい」となったのがちょうどその頃だったんです。アニメを見ていると、ラーメンを啜ってるようなシーンって必ず出てきますよね。 インスタントラーメンでいいから「あれをやりたい」となるわけです。

──なるほど。

ただ、それをやりたくても肝心の器がない。 だから、だからラーメン鉢が売れていくんです。あるいは『となりのトトロ』なんかを見ても、日本の昔の生活スタイルが出てきますよね。

──みんなでちゃぶ台でご飯食べるみたいな。

ですです。ヨーロッパでも、特に子どもは、それを見てもさして変だとは思わないんです。そういうもんなんだって案外スッと入っていけるので「あのお茶碗で何か食べたい」と、わりと素朴に思うみたいです。といって家にご飯がいつもあるわけでもありませんから、おそらく普段は、そのお茶碗でヨーグルトやシリアルを食べているのだと思いますが、そのお茶碗に付随する格好で、お箸や箸置きなどもよく売れます。それ自体が一種のコスプレみたいなものですから、どうせ揃えるならちゃんと揃えたいんですね。

──家族全員分とか買っていくんですか?

基本はバジェット次第ですが、国によってスタイルの違いもあります。ものすごくざっくり言うと、北ヨーロッパは個人主義の消費、南ヨーロッパは家族主義的な消費で、イタリアだったら気に入ったものをやっぱり6客セットで欲しいという方は多いです。日本だとセットものって奇数個なんですが、ヨーロッパはやっぱり「6」とか「4」とか偶数を求められます。フォーマルなセットだったら基本は6個です。

ミラノのような場所にいくと、さらにコーディネートして、お椀の下に敷くためのお皿も欲しいといったことになってきます。一方、北ヨーロッパのお客さんは単品で気に入ったものを個人がボンボン買っていくみたいなパターンが多いかもしれません。 あくまでも一般論ですが。

上:毎年11月末から12月上旬にミラノで開催される、世界中の職人による工芸品と食料品が集まる大規模な見本市「Artigiano in Fiera」でこけしを販売するブース 中:「Lucca Comics and Games 2025」に出店する「おみくじ屋」 下:スイス・チューリッヒのポップカルチャーとゲームの大規模カンファレンス「Zurich Pop Con」で出会った「タヌキの刺青をする男」

日本関連イベントは多種多様

──大谷さんが見てきたのはおそらく5年ほどの推移ですが、一概に日本、アニメ、コスプレと言っても、やっぱり細かくトレンドは動いているんですか?

トレンドの動きは速いですね。上にタヌキのタトゥーしてる人の写真ありますよね。この人、写真撮らせてといったら喜んで撮らせてくれたんですが、自分は信楽の出身で、信楽といえばタヌキですけど、信楽だってこんなタトゥー入れてる人いないですよ(笑)。

──いないですよね(笑)。

つまり、日本ブームってほぼこういうノリなんです。というのも、タヌキってちょっと前に流行っていたみたいで、一時期やたらこういうタヌキモチーフのものを売ってる人たちがいて、いったい何なんだと思ってましたが、最近はあまり聞かなくなりました。このような細かいトレンドは、かなりのスピードで動いています。日本でも話題になった「Superdry 極度乾燥」というブランドありますよね。あれなんかも基本は、こういうノリと、カッコいいグラフィックで押し切ったものでした。

──見た目が面白ければ、その商品やキャラの背景とかはあまり気にしない。

結局は文化消費をめぐる考え方の違いのように思いますが、さっきの男性を見てても、これが信楽のタヌキで、もともは置物で、みたいなことはあんまり気にしてないと思いますね。「いやーなんかタヌキかわいいじゃん」みたいなノリです。そこが自分からすると案外ヨーロッパっぽいところのようにも見えるんですね。

──2025年で大体何カ所くらいイベントに参加したんですか。

まずマルセイユ、次がローザンヌ、それからバーゼル、パリ、デュッセルドルフ、ドイツのマンハイム、そこからチューリヒ、あとイタリアのルッカ、ミラノ、さらにベリンツォーナというスイスのイタリア語圏の町、あとリヨンも行きましたね。

──それって全部クールジャパン系のイベントですか?

微妙に違います。ものすごいアニメ推しのところもあれば、アニメというよりはコミックカルチャー全般推しのところもありますし、もっと広くジャパンカルチャー推しのところもあります。イタリアのルッカは、いわゆるコミック全般を扱ういわゆる「コミコン」で、日本のアニメやマンガは、あくまでもその一部です。

──いずれにせよコスプレイヤーがわっと集まる感じではあるんですよね。

日本文化のイベントと銘打ってても、コスプレイヤーたちがいないことは基本的にはないですね。例えばリヨンの「ジャパンタッチ」というイベントは、アニメから柔道の実演のようなものまでが混在していますが、その辺は、イベントのオーナーの意向次第です。

──オーナーというのは主催者?

イベントをもっている人ですが、ほとんど会社です。なので他の企業に買収されたりするとイベントの趣向がガラッと変わったりします。

──大谷さんが扱う商品は、こうしたイベント向けに発注した物だったりはするのですか?

自分としてはそこをもうちょっとやりたい希望はありますが、現時点では商品開発というところまでは手が回らないというのもありますし、コロナ以降、生産者の生産能力が結構落ちてしまっているということもあります。これはおそらく陶器産業だけでなく他の業界でも同じかもしれませんが、海外研修生が帰ってしまったりといった理由から、外部の話を聞いてデザインから付き合ってくれるような会社はなかなかないんですね。 特にうちが扱うような商品は、大きい会社じゃなくて、規模の小さな工場でつくっていますので、そうした小規模の会社は商社に卸すのが慣例になっているといったこともあります。

あとは、現場でも、なんで「NARUTO」「ドラゴンボール」といったキャラものを売らないのかといったことをよく聞かれるのですが、それを販売できるなら儲かるのはもちろん分かってはいますが、ライセンス料がとにかく高いので手が出ません。

──そらそうか。

自分たちとしては、やっぱりそこで海賊版を扱うわけにはいかないんですよね。よその国の人は結構やってますし、最近ではそういう日本人の業者も見かけるようになりましたが、わたしたちは、そこはラインを引いています。

──お客さんのほうは、どうなんですか? 公式じゃないとダメなのか、あるいは、そこもあまり気にしないのか。

「ライセンスものでないと」という人は稀にいますけれど、基本的にこういうイベントに来るのは、言ってみれば庶民ですから、安くて欲しいものが手に入るのが一番ですからね。

──イベント自体にオフィシャルのプレイヤーが絡んで来ることも当然あるわけですよね。

いわゆる見本市でないものでは、例えばイベントと物販が分かれていたりするものがあります。イベントでは日本の有名なアニメ声優や監督とかが来てトークやサイン会が行われていて、別のフロアでは関連商品の物販をやってるような建てつけです。あるいはアーティストセクションと言って、自分で描いた絵を売ったり、Tシャツやオリジナル商品をつくったりといった、クリエイター向けのブースなんかがあるところもあります。彼らは、僕らのようなマーチャンダイザーよりも安い値段でブースを借りられたりします。

──日本からの参加する業者は増えているのですか?

パリで行われる「ジャパンエキスポ」のような巨大イベントになると、日本から集英社や任天堂のような大手企業も参加しています。ただ、そうしたケースでは、日本の本社が直接出ているというよりも、現地版の版元や現地法人が主体となって運営していることが多い印象です。

自分たちが回っているような中小規模のものについて言えば、以前はほとんど見かけませんでしたが、最近少しずつ見かけるようになりました。それ以外にも行政が関わるような、いわゆるクールジャパン系の助成金などで物産展のような建てつけで地方のスモールビジネスが参加しているようなことはあります。

──大谷さんが参加しているようなイベントで一番小さい規模だとどれくらいなんですか?

先ほどお話ししたルッカは町は小さいのですが、ここのコミコンは1966年からやっている由緒あるもので、毎年30万人ぐらい来場します。いまのところわたしたちが参加しているもので一番規模が小さいのはスイスのベリンツォーナという小さな町のイベントで、大きめの公民館でやっているようなレベルです。 ただ、規模は小さい割に、お客さんはすごい熱量があります。

上:リヨンで開催された「Japan Touch Lyon」では日本酒も販売される 中:「初荷」の垂れ幕がかかるブースではダルマやタヌキの置物も販売される。「Japan Touch Lyon」にて 下:「Lucca Comics and Games 2025」で販売される着物は「コスプレ」アイテムだ

ものづくり大国のプライド

──写真を見ると、いかにも日本っぽい刀や着物を売っているブースがあったりしますが、これを売ってるのは、必ずしも日本人ではない?

中華系の人たちですね。国籍はわかりませんが。この人たちは、まあ、とにかく商魂たくましくて、フランス人がやっている柴犬がロゴのお菓子屋さんがあるんですが、それを思い切りパクって、同じような陳列の仕方で、日本のコンビニにあるようなお菓子を大量に売り捌いていたりします。「福袋」を「ラッキーバッグ」と称して売ったりもしていて、うまいと言えばうまいんですね。刀の店なんかも、ある時期には10店舗くらい出ていました。いまは減少していますが、イベントによってはまだ何店か見かけます。流行らなくなったら、とっとと次に行くわけです。わたしたちはそれを「焼畑農法」と呼んでますが。

──大谷さんは、陶器を扱っていて、しかも実家が陶器屋さんであればこそ、商品知識をもってないお客さんが相手だったとしても、そこまで「売らんかな」にはなりたくないというプライドも、きっとありますよね。その辺どう折り合いをつけていらっしゃるんですか?

純粋にお金儲けだけを考えるなら、そういうプライドは邪魔になると思うのですが、それがプラスになることもあります。というのも、こちらはちゃんと商品知識があるので、何か聞かれたても即座に答えられますから。こういうイベントに出てる人で「わびさびって何ですか?」と聞かれてパッと答えられる人はそんなにいませんので。

例えば、一緒に参加している古物商の知人の店の子が、お客さんに何かを聞かれても答えられないので、助けてくれと呼ばれたりもします。やっぱり商品知識がものを言う場面は、あるにはあるんです。それに、陶器を売っていても、「これはほんとに日本製なのか」と聞かれることはよくあるので、日本製をちゃんと売ることで、それが信頼の証になっているのは間違いないです。

──「日本製」が品質保証になっていると。

そうですね。日本の「クオリティ神話」は確実にあると思います。 あるのだけれども、やはりみんなバジェットは限られているので、品質がよければ売れるかと言えばそういうわけでもない。なかには1000円の茶碗をもってきて「これはハンドメイドなのか?」とか聞いてくる人もいたりして、そんなわけないじゃないですか。ただ、「日本製」って、そういうイメージなんです。

──どう答えるんですか?

ハンドメイドではないけれど、3人くらいの工房でつくってるものだから、手作業の工程は結構あるよ、と言ってます(笑)。

──要はイメージ。

そうなんです。彼らはイメージ以上のものは求めていませんから、「日本の職人さんが極東でつくったんやな」っていうイメージさえもてれば、もうそれでOKなんです。とはいえ、こちらは日本製のみを扱っていますし、「2年前に買ったけど色も剥げないし、毎日使っている」と言いながら、また買いに来てくれる人もいます。安くて質が悪いもの、あるいは高くても本来のクオリティが伴っていないものが多い、そんな昨今の状況も影響しているのでしょうか。

──さっきラーメンのトレンドの広がりみたいなお話もありましたけれど、写真のなかにも結構おにぎり屋さんとか出てきますよね。おにぎりはやっぱり流行っているんですか?

めちゃ流行ってますね。めちゃくちゃ広がっているのでイベント側もそれを推したい意向はあるのですが、オーセンティックなものを出すのは、ものすごく難しいです。

──というと?

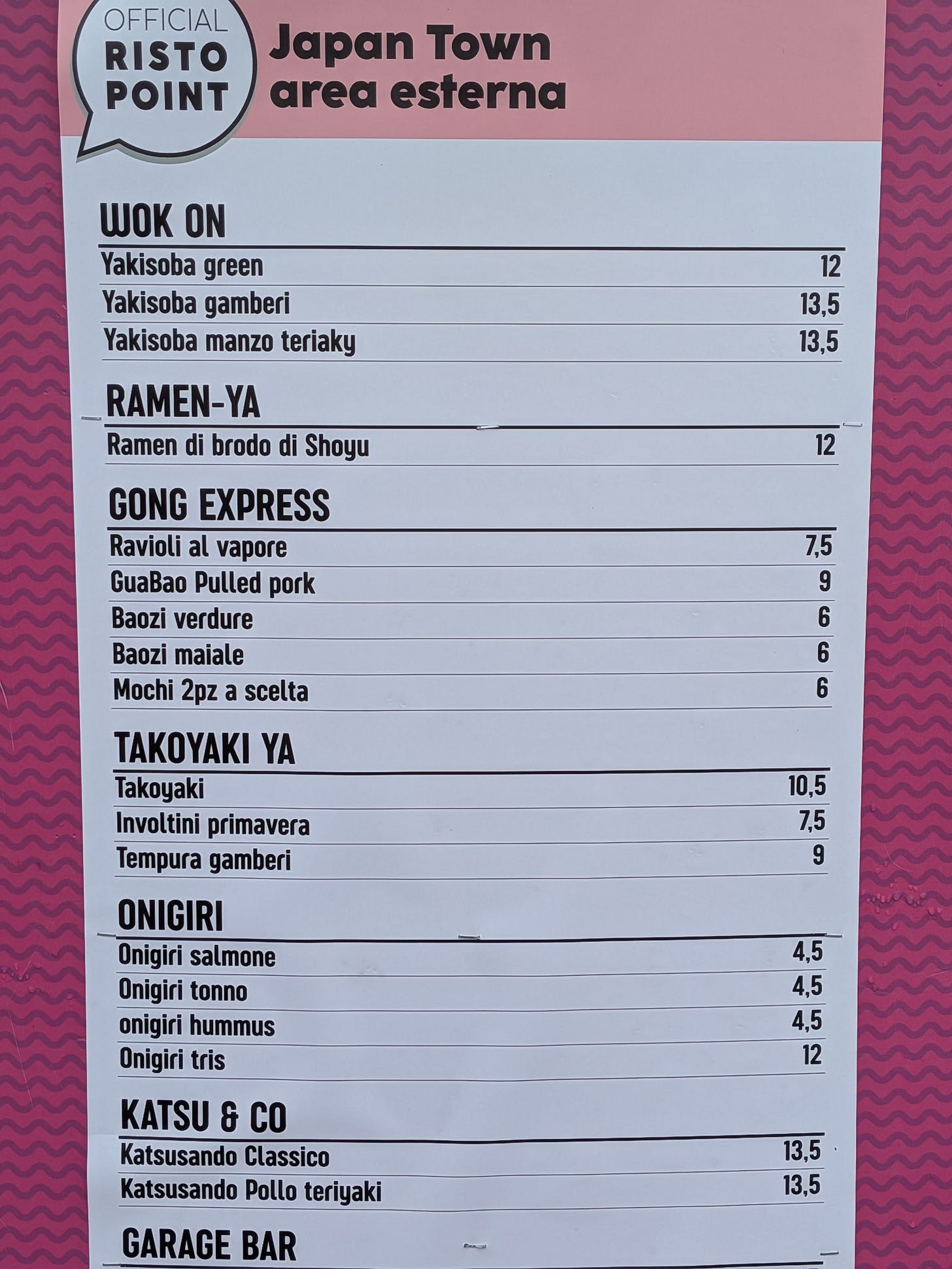

例えば「ルッカコミックス」というイベントは、1966年から開催している歴史あるイベントなのですが、十年ほど前にルッカ市がイベント自体を買ったらしいんです。だから運営はルッカ市がやっているのですが、イタリアは参入障壁が高くて、新規参入がものすごく難しい。主催者の息がかかっている業者に全部やらせるみたいなパターンが多いんです。なので、飲食もいろんな人たちが参入したいのだけれども、なかなか入れないと聞いています。 ジャパニーズフードやアジアンストリートフードを推したいから屋台村みたいなものをつくってはいますが、多分そこで調理してる人の誰ひとり調理はおろか、本物を食べたことすらないのではないか、というくらいのクオリティです。

──何を食べたんですか?

そのときは、カツ丼を食べたんですけど、ご飯が炊けてない酢飯でした(笑)。

──酢飯?

酢飯です。しかも炊けてなくて、リゾットみたいな感じ。それでも、ビジネスはビジネスなので、お客さんをそれで満足させられるなら、それで勝ちなんです。わたしの友人に、オランダでアーティストとして活動した後、現在はイベントに特化したおにぎり屋さんをやっている人がいますが、そこのメニューは、ぐちゃぐちゃにまぜたツナマヨ一択なんです。自分からするとめちゃ不味いのですが、ジャパンエキスポでは、いくつもブースを出していて全部大行列です。彼は、その成功で家を2軒建てて、自分のギャラリーも開いたと言っていました。

──なかなか複雑な気持ちになりますね。

そういう場所で「カルチャーの伝道」である必要は必ずしもないということなんです。イメージは重要ですが、必ずしもオーセンティックである必要はない。そのおにぎり屋さんも、空港のチェックインカウンターみたいなところにお客さんを並ばせ、奥に炊飯器をずらっと並べて、おにぎりをつくるのを見せながら販売するシステムですが、日本っぽいイメージはうまくつくっています。

彼の店が流行り出した頃は、みんなアニメでおにぎりを食べてるシーンを見るけれど、どこにも売っていないので、とにかく食べてみたいっていう人が多かったんです。それがどれぐらい美味しいものなのかもよくわかんないけど、とりあえず食べたい。つまるところそれも、イメージですよね。

──食べたことがないから、味がわからない。面白いですね。以前『WORKSIGHT』で、人工肉を「龍の肉」として売り出すことを考えた人たちの取材をしたのですが、ちょっとそれに近い感覚なのかもしれませんね。おにぎりはヨーロッパの子どもからすれば「架空の食べ物」なんですね。

それが美味しいのかどうかはジャッジできませんから。美食の国で知られるイタリアですら、ものすごくひどいものを出しても売れているわけですから。その辺はちょっとすごいなと思います。

上:「Lucca Comics and Games 2025」のフードトラックエリア。大谷さんが「酢飯のカツ丼」を食べたのはここでのことだった 中上:「Japan Touch Lyon」で見かけた「ONIGIRI」の垂れ幕のブースにはジャパン・スナックがずらりと並ぶ 中下:「Japan Touch Lyon」に参加していたお菓子屋さん 下:「Lucca Comics and Games 2025」に出店していたフードトラックのメニュー

見えていない「売れ筋」

──とはいえ、時間が経つと、やがてリテラシーが上がって「美味い・不味い」の判断ができるようになるのでしょうか?

なると思いますし、実際、徐々にそうなってもいます。そこに一番影響を与えているのは、やっぱり円安で、コロナ後、本当に日本に行く人が増えたことじゃないでしょうか。「夢の国に行ってきた!」「本物を食べてきた!」という人が増えたことで、自分たちが不味いものを食べさられてきたことに文句を言い始めています(笑)。

──そうすると、例えばエキスポのようなイベントに出品する業者も、レベルが上がっていくことになるんですかね。

実際上がってきていると思います。

──ちなみに大谷さんは普段オランダで、ラーメン屋で食べたりします?

あまり行かないんですけど、行くところは決めてます。

──それは日本人がやってるところ?

日本人の料理人、もしくは日本人オーナーの店で、ちゃんとしているところ。それ以外は絶対行かないですね。

──そういう店が増えてきてるっていう感触はある?

めっちゃあります。めちゃめちゃ増えてます。特にオランダは起業家支援みたいな制度が充実しているのと、フリーランサーや自営業者のビザが取りやすいこともあって増えてるのかなと思います。逆にイギリスがいまものすごく厳しくなっていて、ビザがもうほぼ取れないような状況なので、イギリスの次にヨーロッパで英語が通じるオランダでというパターンもありそうです。

──これからの課題みたいなことがあるとしたら何ですか?

ビジネスの拡張というよりは、商品のアップグレードをいつするかを見計らっている感じです。

──やっぱりちょっとアップグレードしないとダメだなという感覚がある?

いまのところは、イベントはまだ賑わっていますが、イベントが増えすぎて飽和感もちょっと出てきている気がしますし、景気の問題もあるのか、当初のような「入れ食い状態」ではなくなっているのは間違いないと思います。なので、このままやっていてはもう絶対ダメなんですよね。そのときに特に日本の方は、ハイエンド層を狙えと言いますよね。でも、自分はそれについてはちょっと懐疑的なところもあるんですよね。うちは基本が業務用の食器を扱っているので、その観点からすると、ハイエンド化は必ずしも正解でない気もしていて。

──そうですか。

うちに限らず、オランダをベースにしている中国系の陶器商も含めてヨーロッパのどこに行っても売れ続けている商品があるんです。例えば、ちょっと黒っぽい器で桜の絵が描かれた、自分たちは「黒桜」と呼んでるシリーズなんかがそうです。 これは、もうどこに行ってもずっと売れ続けていまして、特にイタリアでは売れ続けています。それが隣のブルーものと比べて何が違うのかは僕らにもよくわからないのですが、明らかに黒のほうが売れるんです。イタリア人の友人に「なんでみんな黒なん?」と訊ねたら、「うちらが思ってる日本そのものなんや」みたいに言われたのですが、そう言われてもピンときませんよね。

──面白いですね。

ヨーロッパの文化では、例えば三つ星レストランに行っても、基本的には器って白の磁器じゃないですか。だから、「黒い器」はその時点で、ものすごくエキゾチックに見えるのだと思いますし、使ってみると「意外に黒って映えるんだな」みたいなことを感じたりするんじゃないですかね。

──なるほど。

自分は、バーナード・リーチの弟子のウォーレン・マッケンジーというアメリカの陶芸家のアシスタントを昔やっていたことがあるのですが、 彼はミネソタの山奥で「蹴ろくろ」でずっとつくり続けたおじいさんで、天目茶碗のような渋いもののアメリカ版を全部手づくりしていました。誰でも買いやすいようにと安く売るために無人販売所にして、 割れたらすぐ買い足せるように同じものをつくるような、 まさに民藝の継承者みたいな人がいたんです。その人が「黒い器って売れにくいんだよ」と言っていたのをいまでも覚えてます。

──心理的なハードルがある、と。でも、逆にそこに自分たちがあまりわかっていない「日本の売れ筋」の可能性が眠っているというわけですね。

そうとも言えます。

──これは余談ですが、ある民俗学の本を読んでいたら、お茶碗やお箸の話が出てきてて、子どもがある程度の歳に達すると本人のお箸と本人のお茶碗っていうのが必ず与えられることについて、物と個人の結びつきという観点から語られていて、改めて面白いなと思ったんです。

たしかに欧米って、自分専用のカトラリーってないですよね。その点については日本のほうが個人主義的だとも言えますね。欧米では食器はどこまでも「消耗品」なんですね。器を愛でるっていう文化ではない。自分の地元の信楽は焼き物ですから、 磁器とかに比べると強度的に弱い部分があり、水も染み込んだりします。それが逆に景色とか味とかになっていきますが、ヨーロッパ人はそういうものを単に汚いと思う人が多いんです。加えて、物理的な強度の問題はとにかく重要で、食洗機に入らないものは、前提として買ってくれないんですよね。

──なるほど、そっか、それは大前提か。

現代の美濃焼は、その点でものすごく有利で、土っぽく見えますが実際は磁器で、ある程度手荒く扱っても大丈夫なんです。美濃焼きが輸出に強いのはそこなんです。なので、美濃以外の手づくりの陶器は、ロンドンでもナイトブリッジでやってる超高級な店とか以外は使ってもらうことができません。アルバイトがガチャガチャ洗うことのできるものでないと売れません。

個人向けの商品に限って言えば、手づくりのハイエンドな商品を買う人は増えてきているのかもしれませんが、業務用や日常使いという観点から言うと、ハイエンド化は、正直あまり現実的とは思えないんです。

──そうした観点から、大谷さんから見てヨーロッパでうまくやっている日本企業ってありますか?

陶器業界に近いところだと「ハリオ」や「KINTO」じゃないでしょうか。ハリオは、サーバーやミル、ケトルといったコーヒー器具から、茶器や酒器なども製造している耐熱ガラス製品の会社ですが、どれも買いやすい値段で、デザインもものすごくいいし、全部日本でつくられていて、ヨーロッパの人からすると「まさにこういうのが欲しかった!」という商品ばかりです。自分の周りでも、ハリオは、みんな大好きです。

もうひとつの「KINTO」は滋賀県の彦根市の会社で、タンブラーやボトルなどをつくっていますが、理念はハリオに似ているかもしれません。ヨーロッパ人に絶対欠かせないウォーターボトルなどが、よく売れている印象です。これもデザインがよくて、買いやすい。 そこに「日本製」のタグがつけば、「うわぁ日本なのか、もう買います」みたいな感じになります。ヨーロッパ人にとっての「まさにこれが欲しい」を、ものすごく考えてつくっているように、僕からは見えます。しかも、買いやすい。

──最後に、いま注目しているトレンドは、何かありますか?

この間は抹茶ブームが続いていますね。ずっと流行っていまして、ちゃんとしたものが入手できないくらいなので、結構、偽物も出回っています(笑)。

*特別セミナー 1月24日(土)開催決定!

〈メイド・イン・ジャパン〉を欧州でどう売るか?

本記事でインタビューに登場し、英国の陶器商「Doki Limited」のメンバーとして活動する大谷臣史さんを招いた特別セミナーを、1月24日(土)に東京・渋谷の「(PLACE) by method」で開催いたします。

大谷さんのヨーロッパでの”行商”のノウハウをレクチャーしていただきつつ、国内外であらゆるモノにまつわる仕事に携わってきたバイヤーの山田遊、WORKSIGHT編集長の山下正太郎、そして本記事の制作を担当した黒鳥社の若林恵の4人とともに、これからの「メイド・イン・ジャパン」の可能性を考える特別講義。海外展開を目指す、ものづくり・飲食・小売関係者は聞き逃せないレクチャー+トークイベントです。奮ってご参加ください!

【特別レクチャー】

〈メイド・イン・ジャパン〉を欧州でどう売るか?

講師:大谷臣史

ゲスト:山田遊(Method)・山下正太郎(WORKSIGHT)

司会進行:若林恵(黒鳥社)

日時:2026年1月24日(土曜日) 16:00〜18:00

会場:(PLACE) by method(東京都渋谷区東1-3-1 カミニート14号)

定員:30名

参加費:無料

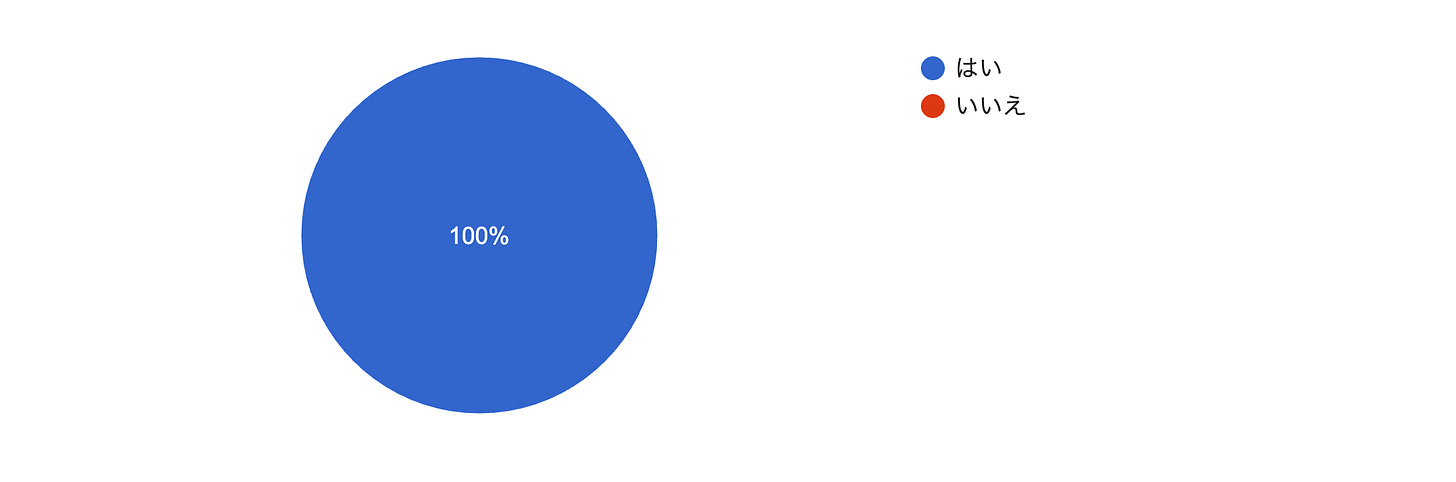

【WORKSIGHT SURVEY #36】

Q:「メイド・イン・ジャパン」には、まだ発見されていない可能性がある?

浮世絵から現代のアニメまで、世界で絶大な人気を誇る「メイド・イン・ジャパン」のプロダクトやカルチャーは、海外の人たちによって”発見”されることで広まりました。いまはまだ知られていないけれど、これから世界に広まる可能性のあるようなものは、まだ日本にはあるのでしょうか? それとももうあらかた掘り尽くされてしまったのでしょうか? みなさんが考える「メイド・イン・ジャパン」の強みや、海外でこれから流行りそうなプロダクトやアイデアやとともに、ご意見をぜひお聞かせください!

【WORKSIGHT SURVEY #34】アンケート結果

企業はなぜ「人文知」を求めるのか?対談 山下正太郎・若林恵

(【前編】1月6日配信、【後編】1月7日配信)

Q:企業はもっと「人文知」を取り入れるべき?

【はい】問題に対する「きれいな答え」を欲しがるあまり、関わる人が消耗し、無駄に金や時間をかけている場面を見てきた。人文知は、答えにすがらず宙ぶらりんのままであることを勇気づけてくれる。その状態のほうが、さまざまなチャレンジが生まれると思う。

【はい】企業にとっての利益とは何かを再定義する必要がある。そのためには人文知の活用が必要となると思います。

【はい】既存の枠組みが機能しない状態でのイノベーションやブレイクスルーに必要。

【はい】不確実性の高い時代において、各人が自分の考えをもち、他者と異なる前提を往復しながら判断していくための「しなやかさ」を育てることが、結果として企業の存続につながるのではないかと考えています。ただし、人文知が研修プログラムやフレームワークとして整理され、「すぐに使えるテクニック」や「正解のある知」として消費されてしまうことに懸念もあります。そのため、企業が人文知を一律の研修として実施するよりも、関心を持った従業員が自発的に学べる仕組みを用意する方が現実的で効果的かもしれないと考えています。

【第5期 外部編集員募集のお知らせ】

WORKSIGHTでは2026年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。

募集人数:若干名

活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など

活動期間

第5期 外部編集員:2026年4月〜2027年3月(予定)

年間を通じて継続的に活動に参加していただける方を募集します。単発・スポットでの参加は募集対象外となります。

募集締切:2026年2月18日(水)18:00まで

応募方法:下記よりご応募ください。

次回1月20日は、これからの都市における空間の在り方を問うシリーズ企画「『場』の編集術」第4弾として、東京都狛江市にある「野口晴哉記念音楽室」を拠点に、音楽鑑賞会や対話の場を運営する「全生新舎」の主宰・野口晋哉さんへのインタビューを配信します。お楽しみに。