フィールドワークは万能じゃない:民俗学者・辻本侑生の試行錯誤

フィールドワークを手法として用いる人類学・民俗学の応用に注目が集まり、社会課題の発見、顧客ニーズの把握、教育などビジネスの幅広い文脈で導入され多様化する一方、その神話化も進行しているように見える。『生きづらさの民俗学:日常の中の差別・排除を捉える』(明石書店、2023年)共編者で民俗学者・辻本侑生さんに、さまざまな立場での実践経験ゆえのフィールドワークへの違和感と希望を聞いた。

インタビュイーの辻本侑生さんが、静岡県伊豆市にて「七人女ろう」伝説をめぐって地域住民とフィールドワークを実施した際の様子(撮影:石川登之子)

最近ビジネスの領域で、盛んにフィールドワークやエスノグラフィーといった用語を耳にするようになった。現場に出かけて自分の目で確認し、人の話を聞き、より深く発見に満ちたデータを得る。そんな人類学や民俗学といった学問のなかで磨き上げられてきたフィールドワークという調査手法は、不確実な世界におけるさまざまな課題を探求し向き合うための武器のひとつとして、その地位を確立しつつあるようにも見える。一方、フィールドワークが試行錯誤に満ちた実践であることもまた、多くの先人たちが身をもって指摘してきたとおりだ。抗いがたい魅力に満ちた手法だが、決して万能ではない。フィールドワークという手法が特定の学問領域の専門家の手を離れ、裾野を広げている現在、改めてその可能性と限界を解きほぐす必要がある。

フィールドワークはいったい誰のものか。そこにはどんな限界と意義があるのか。フィールドワーカーとして精力的に活動しながらシンクタンクでも調査を行い、現在大学で地域連携やリカレント教育に携わるなど、領域のあいだからフィールドワークを見つめてきた民俗学者の辻本侑生さんに、フィールドワークをめぐる違和感と試行錯誤の軌跡を伺った。

interview by Soma Ikeyama, Fumihisa Miyata and Hidehiko Ebi

text by Soma Ikeyama

”被災地”に入るか否か

──辻本さんは焼畑や津波、性的マイノリティや精神疾患など、幅広いテーマについて研究を行い、発表してこられました。そうした論旨においても、またSNSでの発信のなかでも、民俗学は”フィールドワークだけではない”ということを強調されています。ご自身もフィールドワークを実践してこられてきたにもかかわらず、このように考えるようになった背景として、まずはご自身の歩みについてうかがえますか。フィールドワークは、いつから始められたのでしょうか。

遡ると、わたしが通っていた高校に、どこかに行ってレポートを書くと旅費を出してもらえる、というような制度があったんです。高校1年生のとき、わたしは友人の親戚が住んでいる宮崎県の椎葉村に遊びに行って、焼畑を営んでいる住民の方に話を聞いてレポートを書きました。その経験が面白くて、高校2年生に上がってから、もっと焼畑のことを調べたいと思い、「福井焼畑の会」に電話をかけました。福井県福井市味見河内町の住民と交流しながら焼畑の体験会を開催している人たちです。それでフィールドワークに出かけたのが、2009年くらいのこと。いまも研究を続けている地域で、もう16年くらい通っている、わたしの一番古いフィールドになります。

──共編著の『焼畑が地域を豊かにする:火入れからはじめる地域づくり』(実生社、2022年)でご一緒されている人類学者・大石高典さんには、以前WORKSIGHTでインタビューさせていただいたことがありました。辻本さんは大学時代も福井には通われていたようですが、東北がフィールドに入ってくるのもこの時期ですよね。

前提として、実は大学では民俗学ではなく、学内で隣り合うような位置にあった歴史地理学を学んでいました。焼畑の研究は地理学のほうで盛んで、わたしはそこに歴史的な観点も加えたいと考えていて、福井でなぜまだ焼畑をやっているのか考えようとしていました。ただ、ちょうど高校卒業するタイミングで東日本大震災があったことが、当時東京に住んでいたわたしにも大きな影響を与えたんです。山口弥一郎という焼畑の研究でも著名な地理学者・民俗学者が、1933年の昭和三陸津波に関して、『津浪と村』という詳細な記録を残し、名著とされていることもSNSで知りました。そんなこともあって、焼畑の研究をしようと思って大学に入ったはいいものの、震災というテーマが常に頭をよぎるようになり、最終的に卒業論文は三陸の研究で書きました。

ただちょうど当時、民俗学者の菅豊さんが「被災地に研究目的で行くのは研究者のエゴイズムじゃないか」というようなご指摘を、ご著書である『「新しい野の学問」の時代へ:知識生産と社会実践をつなぐために』(岩波書店、2013年)でされていたんです。菅さんは2000年代に入った頃から新潟県小千谷市で牛の角突き文化についてフィールドワークを重ねていらして、そのなかで2004年の新潟県中越地震も、そしてその後に”被災地”をフィールドワークしようとする多くの学者の姿も目にして、批判的に書いていらしたんです。

──菅さんも、先だってWORKSIGHTでインタビューする機会をいただきましたが、そうした批判的な視座を一貫してもっておられる方ですよね。

そのときも、現地で研究者は本当に役に立つのか、プロジェクトが終わったらサヨナラみたいなことでは駄目じゃないか、という論調でした。当時学生だったわたしも、それはとても重要な論点だと思ったんです。その後菅さんとは直接お話しし、自分なりに考えて、大学3年の夏から東北の地に入るようになりました。このことは、その後のフィールドワークの向き合い方にも響いているように思います。

辻本侑生|Yuki Tsujimoto 1992年生まれ。民俗学者。静岡大学学術院融合・グローバル領域講師。筑波大学人文・文化学群人文学類卒業後、民間シンクタンクでの勤務、弘前大学助教を経て、現在はアカデミアと実務の現場を行き来しながら活動する。現代民俗学の視点から、差別やセクシュアリティ、災害、ケアといったテーマを通じ、現代社会の「生きづらさ」や「危機」を研究している。共著に『津波のあいだ、生きられた村』、共編著に『生きづらさの民俗学:日常の中の差別・排除を捉える』、『クィアの民俗学:LGBTの日常をみつめる』、『山口弥一郎のみた東北:津波研究から危機のフィールド学へ』、『焼畑が地域を豊かにする:火入れからはじめる地域づくり』など。写真は、福井市味見河内町の焼畑にて(撮影:梅澤慎)

民間企業で働く、地域と協働する

──その後直接大学院には進まず、2015年から2021年まで、シンクタンクで働きながら研究を続けました。なぜそのような進路を取られたんですか。

研究者は世の役に立つのか、そのあり方について根本的な疑念を抱いたこともあり、単純ではあるのかもしれませんが、より役に立ちそうだということで新卒で民間のシンクタンクに就職しました。ちなみに菅さんは先ほど触れたご著書のなかで、コンサルタントを災害に便乗するものとして痛烈に批判しているんですよね。わたしはあまのじゃくなので、だったら逆にそういうところに入ってやろう、というような感覚でいた側面もあります。その後、働きながら土日に三陸などのフィールドに通うようになりました。これも菅さんのご指摘を受けた応答というか、ある種の意地のようなものだった気がしますね。

──最近では企業内で働く人類学者や民俗学者が注目されていますが、この頃のシンクタンクでのお仕事と民俗学者としての活動はつながってらっしゃったんですか。

シンクタンクの仕事でわたしがよく従事していたのは、自治体などの福祉計画策定支援で、6年間の在籍中に50件ほど行ったでしょうか。その過程で、アンケートやヒアリングという作業が入ってきますので、ここでもフィールドワークに近いことをしていたことになります。もちろん、文化人類学や民俗学のフィールドワークとはだいぶ違って、事前に質問項目を送っておいて、それについて順番に聞いていくようなかたちではあるのですけれども。

そのような近い要素があったとはいえ、この頃のわたしは、職場の仕事は職場の仕事、民俗学は趣味のようなものという感じで、分裂したような状態にありました。いまの世の中のように、フィールドワークがビジネスの領域で活用されるような事態は想像もつかない時代でしたね。

──その後は民間から大学に戻られて、2022年から2024年までの弘前大学勤務を経て、現在は静岡大学にて勤めておられます。こちらではご自身の学術的なフィールドワーク以外に、どのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか?

弘前大学では地域創生を推進する部署にいました。自治体と大学をつなぐといいますか、課題をもつ役所の方々と教員・学生たちのあいだの連携を調整する仕事をしていたんです。リンゴがどこで売られているか観光客が把握できるマップをつくるために、授業の一環として学生がフィールドワークを行うかたちを整える、といったようなことですね。

最近だと人類学・民俗学のフィールドワークがビジネスの領域で流行していますので、2024年4月に着任した静岡大学でも、そうした企画を手がけることが増えてきました。例えば伊豆半島で人類学的なフィールドワークを体験してみましょうといったセミナーを開催する、あるいは県内企業の有志の方を対象にフィールドワークの方法を教えるといったことに、取り組み始めています。課題解決に向けて、学生を自分で引率してフィールドワークに連れていくこともありますね。

伊豆での地域住民とのフィールドワーク(撮影:辻本侑生)

フィールドワークで出会える人、出会えない人

──多様な立場からフィールドワークという手法に関わり続けておられることがわかってきました。一方、辻本さんは随所で「フィールドワーク」という手法が目的化することへの警鐘を鳴らされてもいます。疑問を抱くきっかけがあったのでしょうか。

大学を出て社会人になってからすぐ、友人や先輩方と「『差別・排除の民俗学』研究会」をつくったんです。わたしは性的マイノリティのことを調べようと思っていたんですけれども、いくら漁村や農村に通って酒を飲んで打ち解けても、例えばゲイの人とはなかなか知り合えないんです。匿名性が低い環境のなか、当事者がいないわけじゃないですけれども名乗りを上げづらい、ということなんですね。お祭りなども含め、住民の方々と交流を深める機会はあるわけですが、いくら距離を詰めていっても、性的マイノリティの当事者に会うのは非常に難しい。結果として、日本の地域社会を描いてきた民俗学の成果のなかで、性的マイノリティはほとんど描かれてこなかったという側面があります。

──フィールドワークが中心だったからこそ、性的マイノリティが研究の対象にならなかったんですね。

ちょうどその時に「現代民俗学会」で差別に関する研究会があったんですが、そこでも今野大輔さんという民俗学者が「差別の話はいくらフィールドに入っていってもわからないことがある」という指摘をされており、重要だと感じました。そうしたことが重なり、”とにかく村に入って仲良くなれ”といった従来のフィールドワークの姿勢とは異なるモードで研究していかないと、社会課題的なものはうまく捉えることができないんじゃないかと思ったのが、最初の違和感かな、という気がします。

わたし自身、高校の頃から焼畑や津波の研究をしてきて、フィールドにどっぷり浸かるフィールドワークを内面化してきたところがあります。それが差別、生きづらさをテーマに研究を始めたことで、ちょっとそこからずれる方向に行こうと思いだしました。

──実際どんなふうに、フィールドワークから調査方法を変えていったのですか。

性的マイノリティについていえば、例えば日本のゲイの人たちは、よくバレーボールのサークルをつくるんです。一般に男性が集まってやるスポーツというと、サッカーやフットサル、野球といったイメージがありますが、ゲイの人たちのあいだでバレーボールが人気である背景を、雑誌から検討しました。国会図書館に収蔵されている、ゲイの読者に向けた専門誌の文通欄を見ると、バレーボールの参加者を募集しているのですが、いつ頃からそれが始まったのかなどを分析していったんです。フィールドワークではなく、このように資料や文献を通じて歴史を掘り下げていくというのが、まずひとつ解決策としてはあるかなという気がします。

またはこれは性的マイノリティの話じゃないですけれども、最近では当事者研究のような手法も導入しています。精神疾患の民俗学といったようなかたちで、自分の体験や手記をもとに分析していくやり方を試みています。

2021年までのフィールドノート(撮影:辻本侑生)

”長期間の滞在”と”前提の変容”はいいことか?

──フィールドワークをめぐる固定観念のようなものを感じることはあるのでしょうか。

学生時代に地理学や民俗学のゼミに出たり実習に行ったりする過程で、「とにかくフィールドワークに長く行くのがよいことだ」という価値観があることに気づきました。とにかく現地に長くいること。それにただ長くいるだけじゃなくて、地元の人と酒を飲んで打ち解けるような場面があるのが「よいフィールドワーク」であり、「よい研究」であるという価値観であり、自分も内面化してきたと思います。実際、福井には夏のあいだ3〜4週間泊り込んだりもしましたし、卒論にしても累計40日ぐらいは現地に行っていたんじゃないでしょうか。

──そこまで内面化していたフィールドワークが、相対化されていった、と。

大学卒業後、すぐ民間企業に就職したわたしのキャリアからすると、そんな長期間のフィールドワークはもう不可能に近かった、ということも大きかったかもしれません。ある種、ルサンチマン的な思考かもしれないのですけれども、「長く現地に行ったらいい」という価値観への違和感は、かなり長いあいだ抱いてきているんです。研究的な側面であれば、先程触れたようにマイノリティなどを対象化できないんじゃないかという疑問があり、同時に個人的なキャリアとして、そもそもそんな長期のフィールドワークは絶対できない、という話が重なるわけですね。

──そもそも、なぜこんなに長期的なフィールドワークに行くことが重視されているのでしょうか。現地の人と打ち解けてより深く調査データを取得する、というようなこと以外にも何か要素があるのですか。

長くフィールドワークに行くことを強調する人類学者や民俗学者の方々は、フィールドのなかで「当初の仮説や問題意識が変わる」ということを非常に重視する傾向があります。わたしもあるシンポジウムで、まさに長期フィールドワークについて議論になったことがあります。性的マイノリティのことを捉えようとするなら、村落社会にいくら長くいても意味がないというような話をわたしがしたとき、長くいればむしろ性的マイノリティを捉えようという問題意識そのものが変わっていく、それこそが重要なんじゃないかと言われたんですよね。

──前提それ自体が変わっていく、ということが重要だ、と。

わたしは、これにはやっぱり同意できないところがあります。「フィールドのなかで問題意識が変わることが重要だ」という学術的前提を優先するあまり、そもそも調査研究やプロジェクトが始まったときの問題意識、言い換えれば社会課題に対する切実な問題意識がフィールドワークの過程で変わってしまっているからです。

──前提が変わると失われてしまうものもまたあるわけですね。

これはおそらく、民間企業や行政と、アカデミアのジョイントを考えるときにも難しい問題になるだろうと思います。もちろんフィールドワークに入っていく中で、想定していなかった問題が立ち上がってきて、それを追いかけていくことで、実態を精緻に捉えた、読み応えのあるエスノグラフィーがかたちになるということはありえるでしょう。

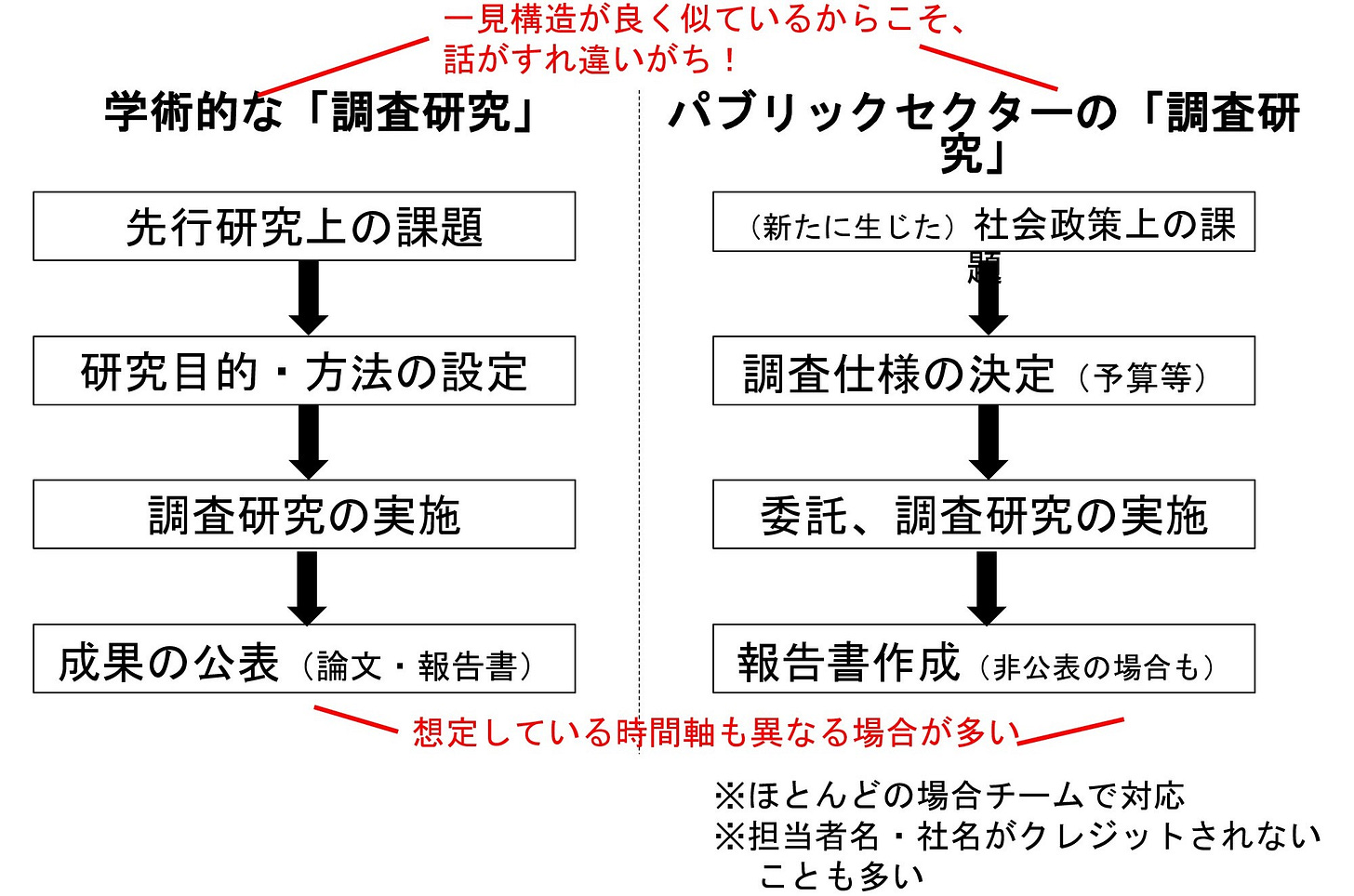

一方でビジネスや行政の文脈だと、当初の問題設定を無視できない。まさにわたしがシンクタンクにいたときがそうなんですが、発注時には基本的に、省庁や自治体から「この問題に対する答えをレポートとして出してください」と言われるわけですよね。そこで「フィールドに入っているうちに問題が変わってしまいました」とはなかなか言えないわけです。最近では、行政や企業も当初想定していなかったような問題意識を求めていることもあると思いますが、それでも限度はあると思うんです。いま表面的にはエスノグラフィとビジネスって混ざり合っていると思うんですけれども、実際にどこまでズレるのを許容するのかについては、かなりのところがまだブラックボックスになっている気がしています。

辻本さんが近年論じている、学術的な「調査研究」とパブリックセクターの「調査研究」の相違点。似通っている点も多いからこそ、安易に援用すると大きなズレを生むケースも発生しかねない。フィールドワークという手法もまた、こうした相違点のなかで再検討されうる

無理をした調査が生む抑圧?

──関連して、以前SNSでフィールドワークと陽キャ性/陰キャ性についてポストされていたのが印象に残っています。あまりフィールドワークに向いていないのに、無理にフィールドワークをすることが心理的ストレスにつながり、それが「研究室文化」のなかでアカハラなどにつながっているのでは、と。

まず大きな背景として、わたしは研究者としては周縁的なキャリアを歩んできました。長期間のフィールドワークを経験して単独で博士論文を書き、一人前の研究者になり、大学に就職していくような単線的な路線があるとは学部生の頃から感じていましたが、結局そちらには行かなかった。そうしたシステムも含めて、わたしは大学院を中心にした研究者たちをめぐる仕組みに、問題意識を強く抱いてきたんです。シンプルに、すごく抑圧的に見えたし、実際に学会運営などでも学生をただ働きさせるのは普通でしたし、ハラスメントのようなやり取りを見かける機会も多くありました。

別にそれとフィールドワークは関係ないんじゃないか、と言われるかもしれないのですが、わたしはやっぱり、ある種のマッチョイズムが通底している気がするんですよね。より長く滞在し、より深く地域に入り込むのを是とするフィールドワークと、抑圧的なアカデミアの雰囲気は、連動しているように思えるんです。実際、現地のおじいちゃんやおばあちゃんにすごく丁寧に接している人が、目下の学生さんにすごく冷たい、というような場面は度々目にしてきました。

──フィールドワークがビジネス領域に導入されつつある昨今、なおさら看過できないお話でもあります。

そういう人たちは、もともとすごく性格が悪いんだと思っていました(笑)。でもよく考えると、フィールドワークをしている人自身がかなり無理しているんじゃないかな、と。わたし自身は人に対して比較的明るく振る舞えますし、現地の居酒屋で話しかけられても表面的に打ち解けることもできます。ただむしろ、調査で見知らぬ誰かに話しかけるというのは緊張するたちですし、無理をしている場面がないとはいえない。他の人もそうではないかという気がします。陽キャ/陰キャというのはSNSなのであえてそうした表現を用いましたが、陰キャなのに無理してフィールドワークしなきゃとがむしゃらになった結果、しわ寄せを食らってしまう人がいるのではないか、ということが言いたかったんです。わたしのように、根っからの陽キャではない人間が言うから意味があるのではないかな、と。

──手法が最優先されるべきではない、ということかもしれませんね。

わたし自身は、フィールドワークは日常との連続でいいと思っています。研究者じゃなくても、何か知りたいことがあったら、普通に誰かに話を聞くじゃないですか。話を聞きたいと思ったら話を聞くし、お祭りが楽しそうだなと思ったら参加する。めんどくさいなと思ったら参加しない。フィールドワークもそういうやり取りの延長でいいと思っているのに、やらなきゃいけないとか、これをしなきゃ民俗学者・人類学者になれないんだみたいになってしまうから、変な無理が生じるんじゃないかな、と。

弘前大学時代に出張で訪れた青森県深浦町の海岸(撮影:辻本侑生)

フィールドワークを「外」にひらく

──お話を聞いていると、ビジネスに応用されつつあるにもかかわらず、元来のフィールドワークがむしろ閉じているような印象も抱きます。

フィールドワークという手法はみんなのものであって、学者のものじゃない、というのがわたしの考えです。だから、外で何かやっていればフィールドワークだと言っていいと思うんです。例えば交差点でカチカチと集計する交通調査も、わたしはフィールドワークのひとつだと思いますし、昆虫採集なども同様です。地理学でフィールドワークといったら、エクスカーション(巡検)のことを指すことが多い。こうしなければフィールドワークではない、というわけではなく、外で何かを調べていればフィールドワークだ、というぐらいに開いた構えでいいのではないでしょうか。

──そう考えるとフィールドワークは、すでに多くの人に開かれているように思えてきますね。

わたしも民間で働きながら三陸に通っていた頃、現地にお住まいの戸羽清次さんと協働して、景観の復元地図を作成したことがありました。これは1933年の昭和三陸津波以前の集落景観に戸羽さんが関心を抱いたからこその共同作業でした。こうした調査者の方は、至るところにいらっしゃるはずです。

他方で、外でフィールドワークするということには、どうしても体力勝負という側面がついてまわります。では現状フィールドワークが、障害のある人も参入できる知的生産のあり方になっているのか、という問題がありますよね。最近ではオンライン上のフィールドワークというのも興ってきていますので、「外」の意味をより広く取る必要もあると思います。そのほうが参入可能性が高まりますし、企業や自治体と、研究者以外の人びとのコミュニティとの協働の可能性も広がっていくのかな、と考えています。

──さまざまな問いを抱えながら、辻本さんご自身は依然としてフィールドワークに関わり続けられているかと思います。今後のフィールドワークに対するご自身のスタンスはいかがですか?

わたしはよく「お前はあまのじゃくだ」と言われますが、やっぱりアカデミア中心的なフィールドワークとは常に距離を取って、批判的に見ていくというスタンスはとり続けると思います。在野や実務という視点から見ていくと、アカデミックなフィールドワークだけを標準化できないということは強調していきたいですし、フィールドワークに潜むマッチョイズムがアカデミックな権威主義と結びついたときに生じるものにも、目を向けていく必要があると思っています。

ただ最近は、これまでの民俗学が目を向けてこなかった性的マイノリティの人びとの歴史などについては、一周回って、「無形民俗文化財」を淡々と記録していくような伝統的なフィールドワークの手法が有効な場合も多いかもしれない、と考え始めてもいます(現在取り組んでいる地方都市の性的マイノリティに関する民俗学的研究のプロジェクトなど)。だからこそフィールドワークを絶対視することなく、しかしきちんと有用な方法として存在させる必要がある、ということなのかもしれません。

【WORKSIGHT SURVEY #32】

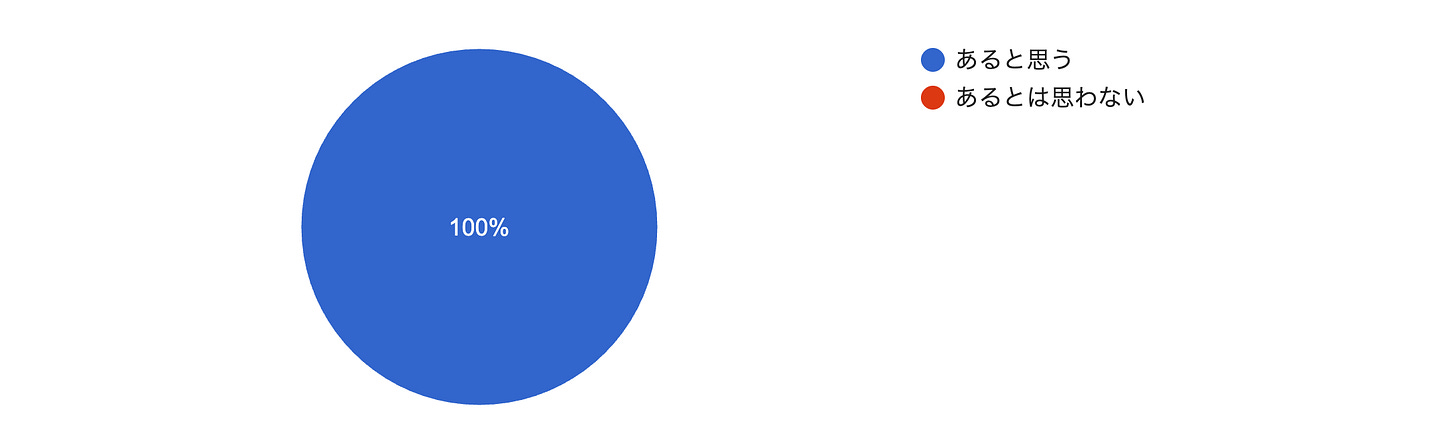

Q:前提の変容(ズレ)はどの程度まで許容されるべき?

インタビューのなかで辻本さんは、フィールドワークの実践における当初の仮説や問題意識の変容について、「実際にどこまでズレるのを許容するのかについては、かなりのところがまだブラックボックスになっている」と指摘しています。フィールドワークの本質的な価値を保ちつつ、社会的な要請に応えるために、当初設定した前提の変容はどの程度まで許されるべきでしょうか。あなたのご意見をぜひお聞かせください。

【WORKSIGHT SURVEY #31】アンケート結果

生者と死者が通い合う:野田真吉〈民俗神事芸能三部作〉を観る【畑中章宏 寄稿】(12月2日配信)

Q:伝統的な「民俗」を記録することには、ただ「過去を記録する」以上の意味があると思いますか?

【あると思う】人の営みが連綿と続いていることで今日があり、未来へ継承する必要があると考えるから。

【あると思う】民俗は「郷愁」を感じさせない。それは民俗が今を生きる民のものだからだと思う。従って、その記録に《過去》が映り込むことはないのではないか。

【あると思う】不気味の壁が実は過去に侵略してきた寄生生物の記憶の名残なんじゃないか、なんて話もありますが、神楽が実は過去に起きた災厄に対する継承された記憶なんじゃないか、と神楽を見るといつもそんなことが勝手に頭に浮かんできてしまいます。

【新刊案内】

photograph by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]29号 アーカイブする? Archive?』

データがあふれる時代に、わたしたちは何を未来に伝えるべきなのか。今号では、謎多き個人アーカイブ「Archive of Modern Conflict」や「コクヨの生活社史」プロジェクトの営みをはじめ、企業アーカイブの現在地、“人と知が出会う風景”としての図書館設計、さらには円城塔、ティム・インゴルド、今日マチ子らが語る「アーカイブの哲学」など、「なぜ残すのか」という問いを起点に記録と記憶の関係を見つめ直す。

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]29号 アーカイブする? Archive?』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0937-8

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年11月10日(月)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

次週12月16日は、2025年4月から始まった参加型の調査コンテンツ〈WORKSIGHT SURVEY〉の結果を振り返るニュースレターを配信、読者のみなさんから寄せられた声から、新たな視点を可視化するべく、読者からのフィードバックとともに2025年配信のニュースレターを振り返ります。お楽しみに。