歴史は“みんな”で紡げるか:「パブリック・ヒストリー」の格闘

歴史はみんなのもの、そう口にするのは簡単だ。実際にSNS上では、専門家も非専門家も隔たりなく、各々の関心のおもむくままに歴史的な事象について調べ、発言し、議論をかわしている。しかしデジタル・ツールの浸透は、社会の隅々に根づいた歴史修正主義などもまた議論のなかになだれ込んでくることを意味する。その困難に立ち向かっているのが、「パブリック・ヒストリー」という実践的な学問領域だ。

本記事インタビュイーである民俗学者・菅豊さんがフィールドとしている、新潟県小千谷市東山地区の牛の角突き(闘牛) 撮影・山田凌

SNS上で人気を博している歴史愛好家のアカウントを、多くの人は見たことがあるだろう。歴史の研究者ではなく、しかし多くの文献や資料にあたり、各地を調査しに訪れ、その成果や見地をシェアしている非専門家の姿は、まさに現代的といっていい。

『パブリック・ヒストリー入門:開かれた歴史学への挑戦』(菅豊・北條勝貴編、勉誠社、2019年/オンデマンド版、2021年)の共編者であり、民俗学を専門とする菅豊さんは、アカデミシャンの立場でこうした歴史の裾野の広がりを見てきた人物だ。自身もまた21世紀に入った頃、新潟県小千谷市で行われている牛の角突き文化とかかわりをもった。調査のフィールドとするなかで2004年の新潟県中越地震をきっかけにより深い付き合いとなり、いまでは小千谷闘牛振興協議会(闘牛会)の会長を務めている。そんな菅さんに、パブリックな歴史にはどのように可能があるのか尋ねると、リアルかつ率直な意見が返ってきた。

interview by Soma Ikeyama, Fumihisa Miyata, and Hidehiko Ebi

text by Soma Ikeyama

『土偶を読む』騒動と専門知

──歴史をひらくことを具体的に考える上で、菅さんが論考「知の『鑑定人』:専門知批判は専門知否定であってはならない」を寄稿された『土偶を読むを読む』(望月昭秀・編、文学通信、2023年)のことからうかがえればと思います。この本は、第43回サントリー学芸賞社会・風俗部門を受賞し、一般的な読者のあいだでも話題を呼んだ『土偶を読む:130年間解かれなかった縄文神話の謎』(竹倉史人・著、晶文社、2021年)および、独立研究者であり「人類学者」でもある著者の知見に対し疑問が徐々に呈されていった流れを受けて、多角的に検証を加えていく一冊でした。近年の日本社会で、専門知をめぐる議論の中心にあった本の一冊かと思いますが、菅さんはどのような経緯でこの問題に関わり、論考を書かれることになったのでしょうか。

ある新聞で『土偶を読む』の書評を執筆したのが、きっかけのひとつでした。そこでわたしは、当時の一般的な社会の評価とはすこしズレたかたちで、ある意味ネガティブな、ちょっと皮肉を込めた論評を書いたんです。ちょうどあの本が広くもてはやされている一方で、SNS上では専門家たちが忸怩たる思いを語っていた時期でした。そうした批判の中心にいたのが、フリーペーパー「縄文ZINE」を手がけている望月昭秀さんで、わたしの書評を読んでくださったようなんです。

そもそも『土偶を読む』が批判していたのは既存の考古学の知見であり、独自の見解を述べていました。わたしは考古学の人間ではなく民俗学の専門家であり、いわば「野の学問」に身を投じてきた立場から書評を書いたのですが、興味をもった望月さんから出版社を通じて連絡をいただき、交流が始まりました。

──そういったご縁だったのですね。

望月さんはブックデザイナーなので、いってみれば彼もまた考古学の素人です。アカデミックな背景はなく、大学院も出ていない。その点からいうと、普通ならば学問的なことに口を挟む当事者性が常に疑われてるような立場ですよね。でも『土偶を読むを読む』という本は、逆にいうと、望月さんのような方でなければできなかった企画だったんです。

わたしたちが生きている現代社会では、専門家と専門知が無力化されてきています。ポスト・トゥルース時代では、真実性や実証性はどうでもよいものとされ、各々で自分が好きなものを受け入れる社会になってくる。専門家が実証的に、これが真実なのだと提示したものは力をもたなくなっていく。もちろん、そうした提示が決して無駄というわけではないのですが、かつてのように機能しなくなってきているのは事実です。そうしたときに、望月さんのようなアカデミアの“外”の人たちの力を借りるのは、かなり有効的だと思っています。

──と、いいますと?

『土偶を読む』問題をめぐる構図自体が、実は大きな罠を含み込んでいるんです。考古学者などの専門家が『土偶を読む』に対して真正面から真面目に反駁すれば、また「権威を笠に着て知的独占をしている」「非専門的知識をつぶそうとしている」といった反撃に遭いかねないという罠です。これは考古学者の方々は気づいていることだと思いますし、なかなかプロフェッショナルが手の出しようがない構造になっていたんです。だからこそ望月さんのような、ノンプロフェッショナルな人たちが手を出してくださったことがとても大きかった。

望月さんは面白い方で、アカデミックな人たちができないことを自分がやってやろうと常日頃から思っていて、「縄文ZINE」という活動をしている。『土偶を読む』問題に取り組もうと思われたのも、別にアカデミックのためにやってやろうなんていう重たい義侠心ではなく、縄文ファンとして憤ったというところから始まっているわけです。そしてこの憤りには専門家の価値観と重なる部分があり、非専門家である望月さんがもつ知識にも専門知というものが入っている。そうしたなかで、自分は専門家ではないという立場を貫き通して、むしろ専門家を使いながら、しかし主たる反論の部分は絶対自分が書くんだという心意気で取り組まれたのが『土偶を読むを読む』でした。こうしたかたちをとることができたからこそ、あの反論本は成立したのだと思います。

菅豊|Yutaka Suga 1963年、長崎県生まれ。東京大学東洋文化研究所教授。専門は民俗学。博士(文学)。長年のフィールドワークの結果、2022年より小千谷闘牛振興協議会の会長を務めている。著書に『鷹将軍と鶴の味噌汁:江戸の鳥の美食学』『「新しい野の学問」の時代へ:知識生産と社会実践をつなぐために』『川は誰のものか:人と環境の民俗学』などがあるほか、編著に『ヴァナキュラー・アートの民俗学』『人と動物の日本史3:動物と現代社会』、共編著に『パブリック・ヒストリー入門:開かれた歴史学への挑戦』『民俗学の可能性を拓く:「野の学問」とアカデミズム』などがある 撮影・平澤康信

「パブリック」の時代

──菅さんは、2018年刊行の『パブリック・ヒストリー入門』で共編者を務めています。「パブリック・ヒストリー」はあまり馴染みのないことばですが、どのように生まれてきた分野なのでしょうか。

同書のなかでわたしはパブリック・ヒストリーを、「専門的な歴史学者が非専門的な普通の人びと、すなわち『公衆(the public)』と交わり、その歴史や歴史の考え方に意識的、能動的に関与する研究や実践」だと定義しました。その歩みを遡ると、20世紀後半、人文社会科学のさまざまな分野において「パブリック」というものに目覚めるという現象が起きたことが大きく関係している。これをコラボラティブ・ターンと呼ぶ人もいます。社会全体を見回してみても、例えば市民参加の運動が根づいていくなど、トップダウンに基づくガバメント型の統治からガバナンス型の統治へと移行したという背景があって、それに学問も呼応しようとしたんです。パブリック・ヒストリー研究と実践の中心地のひとつといえるイギリスでは、1960代後半に、現在に至る潮流が生まれました。

歴史家ラファエル・サミュエルらが中心となって、ヒストリー・ワークショップ運動というものを全国的に展開したのが、その端緒となりました。彼らが掲げたのは「下からの歴史」や「民衆史」といった概念でして、庶民のなかに歴史学をひらいていくという動きが起こった。アメリカでも同様のうねりが起こりました。このようにパブリック・ヒストリーにおいては「アカデミアの外側」(outside of academia)が志向されてきましたが、もちろんいまでもアカデミアの一部では、パブリック・ヒストリーのような実践に対する蔑みのような感覚は根強くある。それでもすこしずつ社会のニーズに寄り添い、パブリック・ヒストリーの担い手たちが増えてきたという歴史が存在するんです。

──歴史の担い手を根本的に再考していく、実践的な学問であるわけですね。

パブリック・ヒストリーは、常に「歴史の主体は誰か」を問うてきた学問であり、運動です。わたしが重要だと思っているのは、オーラル・ヒストリーを専門とするマイケル・フリッシュが、1990年に自著で提唱した「共有されたオーソリティ」(shared authority)という概念です。現在バッファロー大学名誉教授となっているマイケル・フリッシュは、昨2024年に大阪大学で開催された国際シンポジウム、その名も「SHARED AUTHORITY ―歴史を描くのは誰か―」で来日し講演しており、「共有されたオーソリティ」が重要な概念であり続けていることがおわかりいただけると思います。わたし自身、パブリック・ヒストリーの憲法のようなものだと思っていて、「共有されたオーソリティ」を考えることなしにパブリック・ヒストリーに取り組んでもあまり意味がないのでは、とさえ感じます。

マイケル・フリッシュは、オーラル・ヒストリーにおいて、歴史学者などの専門家である「聞き手」と非専門家の「語り手」のあいだに「共有されたオーソリティ」がある、と論じました。従来は「聞き手」である専門家だけが、「語り手」の語りを解釈する権限があると考えられがちであった。しかし「語り手」はそのように受動的な存在ではなく、「聞き手」と共に語りを構築していく能動的な存在なのだ、というのが「共有されたオーソリティ」のビジョンです。これは研究者たちが自分たちの権限を分け与える=「オーソリティの共有」ではない、という点も重要です。マイケル・フリッシュは、そもそも研究者にはそのように分け与える権限などない、と考えている。最初から権限をもっている人たちと一緒に歴史学をやっていくことが重要だし、それが当然なのだ、というわけですね。

ラファエル・サミュエルが1990年に「下からの歴史(history from below)」について語る映像

デジタル化のポジとネガ

──歴史を外へひらこうと試行錯誤を重ねるアカデミア側の変化を中心にお話しいただいてきましたが、一般社会の側の変化から見ると、パブリック・ヒストリーを取り巻く状況はどうなっているといえるのでしょうか。

デジタル・ツールの発展によって、パブリック・ヒストリーの共同構築に取り組みやすくなっている面はあります。特に、アーカイブですね。これまでアカデミアに独占されていた資料に多くの人たちがアクセスできるようになり、そうした資料の公開性のもと、今度は自分たちが考えていることや意見を、まさにパブリックに表明していくことも可能になっています。

わたしがもう一点、関心を抱いているのがself-taught、つまり独学です。昔でしたらアカデミアの人たちは、はっきりいってしまえばこれをレベルの低い素人の学問と見なし、排除してきた。しかし、先ほどのデジタル化なども寄与していると思われますが、そうした独学者のレベルが上がってきています。これは逆にいえば、ひとまず人文社会科学の領域に限りますが、専門家の知が相対的に下がり、独学者との距離が近くなっているということでもあります。

──たしかにSNS上でも、非専門家の人たちが歴史について調べ、発信している姿をよく目にするようになっています。

アカデミアの人間としては、そうした独学者の方々とのかかわり合いをどうしていくのかを、考えねばなりません。わたしとしては、先ほど名前を挙げた望月さんのような方を輩出する独学的な知のありようは重要だと思いますし、パブリック・ヒストリーはこうした方々と一緒に何かできないか、専門家と非専門家が力を合わせることにどのような意味を見いだせるのかを、考えていく営みなんですね。

──とはいえデジタル・ツールの発展は、パブリック・ヒストリーにプラスの影響のみを与えるわけではないのではないでしょうか。例えば、市井において深く根づく差別感情や歴史修正主義といった問題には、どのように向き合っているのですか。菅さんも『パブリック・ヒストリー入門』のなかで、とある調査地での住民との食事の場で、中国・韓国・ロシアに対して差別的な発言がなされる場に出くわした話をしておられます。加害・被害をめぐる歴史問題に関して菅さんがロジカルに説明しようとするも、途中で辟易されて話題が転じていった、と。専門家と非専門家の対話の難しさを象徴するエピソードですが、デジタル化はこうした困難を加速させている気もします。

おっしゃる通りデジタル化は、歴史がパブリックにひらかれていく上での大きな武器になっていると同時に、ヘイトや歴史修正主義の蔓延といった、まさしく歴史的な大問題を生みつつあります。この2025年7月に行われた参議院選挙の結果などを見ていても、従来のパブリック・ヒストリアンたちが理想としてきたものとは異なる歴史の語りが広がってきていることは、まぎれもない事実です。

パブリック・ヒストリーに関して、研究者たちは美しい理想を抱いてきました。歴史をひらくというと、どうしても予定調和的に、みんなが仲良く歴史を構築していくという、美しき「協働」のイメージで捉えられがちです。「共有されたオーソリティ」に関しても同様です。そこに偽善的な匂いを嗅ぎ取り、警戒する人もいることでしょう。しかし一方で、この理想を捨てるべきではありません。先述のようにわたしは、「共有されたオーソリティ」を憲法のようなものだと考えています。捨ててはいけないが、実現するのはとても難しい。歴史の実際の現場は、生易しいものではありません。常に闘いになってくるのです。

小千谷の角突きの様子 撮影・山田凌

それは、闘いである

──常に闘いになる、ですか。

わたしは闘っていいと思います。ここまでの話と一見矛盾するようですが、議論のなかで場合によっては、専門家によるアマチュア否定がなされてもいいと感じています。というのもかつてはアカデミックなヒエラルキーのなかで専門家が非専門家に対して権威的に振る舞う関係性がありましたが、いまはその構造自体がひっくり返りつつあり、そもそも専門家の発言力が失われてきている。先ほど『土偶を読むを読む』の話のなかで触れたように、専門家が非専門家を批判すると、知の独占だと逆に非難を浴びる構図ができあがっている。

これは乗り越えねばならない構図です。わたしは、真にフラットな関係を築こうとするならば、専門家はあえて遠慮せず、アマチュアだろうが何だろうが、きちんと批判をくわえる場面はあるべきだと思います。繰り返すように、世界全体に対して歴史をひらこうとするパブリック・ヒストリーの理想と矛盾する部分があるかもしれませんが、限定的にしか協働できない領域というものもまた、たしかにあるはずなのです。ですから、簡単に協働できるなんて思わないことです。そのうえで、パブリックであろうとすることを諦めない。パブリック・ヒストリーを進展させようとして逆に再び専門家だけがヘゲモニーを握ってしまうような状況が訪れては、元も子もありませんから。

──従来の歴史学自体も、こうしたダイナミックな変化のなかで揉まれることになるのでしょうか。

もちろんそうした側面はあると思いますが、ひとつ理解していただきたいのは、大文字の歴史学といえばいいでしょうか、アカデミックの専門家たちが練り上げてきた学知というものは当然存在していて、それはそれで非常に重要なものである、ということなのです。その精緻な議論を保持するうえで、アカデミアが独占する部分があってもいいだろう、というのがわたしの考えです。歴史学のなかでも、一般の人たちと混じり合い協働しながらパブリックなものにしていく側面と、精確な学知を保つ側面の両方があっていい。

──なるほど。すべてを混ぜ合わせる必要はない、と。

日曜大工ならぬ、日曜歴史家という表現がありますよね。教職に就くことのなかった歴史研究者フィリップ・アリエスの自伝のタイトルとしても有名な表現ですが、仕事の合間を縫って独学で勉強する人たちは、これまでも多くいたわけです。専門家の書いたものを読んだり、せっせと調べたり、その上で何か発見があれば、いまであったらSNSに載せたりする。そうした世界にはわたしたち専門家が干渉する必要もないし、干渉できないものだと思います。

こうした歴史研究の広がりゆく裾野と、アカデミアで積み上げられてきた学知というものは、もちろんグラデーションであって、両者はつながっていて明確に切り分けられるものではない。その全体が歴史学であるわけですが、しかしそれぞれの特徴もある。この多様なありよう自体をすくい取ろうとしてするのがパブリック・ヒストリーであり、わたしはそのなかでも専門家の立場は重視しつつ、なるべくパブリックであろうとする立場だといえるかもしれません。

2012年、バンド演奏に取り組むマイケル・フリッシュ。「オーラル・ヒストリーとしてのフォーク・ミュージック」の一環だという

研究者、当事者になる

──ここまでは全体的な状況についてうかがってきましたが、菅さんご自身とパブリック・ヒストリーのかかわりをお話しいただけますか。

わたしはパブリック・ヒストリーの専門家ではなく、厳密にいえばパブリック・フォークロア(公共民俗学)を「新しい野の学問」として打ち立てることを模索してきた人間なのですが、それももともと専門としていたわけではないんです。1980年代に民俗学を志してからこの方、日本と中国をフィールドにして、さまざまなテーマに取り組んできました。例えば鮭や川といった地域社会における自然資源や文化資源の利用・管理、中国民間芸術、ヴァナキュラー文化などといった領域が、わたしのアカデミックな研究の一端です。そのなかでこれまた偶然にも、日本における公共民俗学=「新しい野の学問」の創出をめぐる研究と実践に携わることになったのですね。

きっかけは、2002年から2003年にかけてアメリカ・マサチューセッツ州にあるハーバード燕京(イェンチン)研究所という、ハーバード大学と燕京大学(後に北京大学と合併)が共同設立した機関に訪問学者として滞在したことでした。アメリカン・フォークロア、つまりアメリカの民俗学について学んだ期間だったのですが、そのなかでパブリック・フォークロアなるものが栄えていると知ったんです。

──それがパブリックという問題系との出会いだったのですね。

帰国後に集中的にパブリック・フォークロアに取り組んだ後、やがて歴史学におけるパブリック・ヒストリー研究へと発展させていきました。民俗学者としては、なかなか危うい領域に踏み込んだなという自覚はありますが……(笑)。もちろんこれまでも、そのように呼ばれることはなかったもののパブリック・ヒストリアンといってもいいような試みをしている先達の方々はいました。ただ、やはりパブリック・ヒストリーとして位置づけなおしてみることで見えてくる論点が数多くありますし、わたしが2016年から2019年にかけて「パブリック・ヒストリー構築のための歴史実践に関する基礎的研究」という共同研究プロジェクトに取り組んだ際に集まってくださった方々も、そうした意識を共有している皆さんでした。その流れが2018年のパブリックヒストリー研究会の立ち上げにもつながり、現在に至ります。

──そうした歩みは、それこそ「パブリック」とどのように関係しているのでしょうか。

前提としてわたし自身、実はそんなにすんなりとパブリック・フォークロアとの出会いからパブリック・ヒストリーへ進んだわけではないんです。パブリック・フォークロアも、当初は「そんな研究があるのか」ぐらいの認識だった。しかしアメリカから帰国してからすこし経った頃の2004年10月23日、以前から調査のフィールドとして訪れていた新潟県小千谷市が新潟県中越地震で甚大な被害を受けたことが、わたしにとって本当に大きな転機となりました。通っていた小千谷市東山地区は、まさに震源の真上。調査地が、一夜にして被災地となってしまいました。親しくしていた友人たちもみんな被災者となりました。わたしも新幹線が止まっているなか、どうにかこうにかお見舞いに行ったり、義援金を渡しに行ったりしました。

もう、闘牛なんてやっている場合じゃない。牛舎は倒壊し、牛も死んでしまったり、衰弱していたりするわけですから。ところが、義援金をもって地元の体育館に赴いたところ、避難してきた闘牛会の面々が集まっていて、みんなで車座になってワイワイガヤガヤとしている。当然、闘牛を諦めるという話をしているのだろうと思って横で聞き耳を立てていたら、「じゃあいつからやる?」というような会話が始まる。「来年ぐらいからかな」「牛をどこに避難させようか」といったことを話し合い始めたんです。彼らは自分たちの家がつぶれ、体育館で雑魚寝している状態です。そんななかで牛のことを考え、まだ続けようとしている。呆れる人もいるかもしれませんが、自分は「すごいな」と思いました。

──ことばが出ませんね……。

東山地区は封鎖されていたのですが、集落に取り残された牛をなんとか長岡市へ一時避難させたり、山を下りたところに仮設の闘牛場をつくったり……自分たちは仮設住宅に入りながら、その手が休まることはありませんでした。わたしも現場に通うんですけれども、彼らが一生懸命動いているなかで、単に調査や記録をするというのが場違いのように感じられてきた。それで、自然と手伝い始めたわけです。仮設の闘牛場をつくるためにテントを張るとか、パイプ椅子を並べるとか。ICレコーダーやカメラは鞄にしまったままになっちゃう。

そうするなかで闘牛会の人たちとのコミュニケーションが深まっていき、2005年のあるとき、闘牛会に入れと誘ってくれたんです。もちろんこのように深入りしていく研究者の態度が、すべて肯定されるわけではありません。内側に入ったからわかることもあれば、インサイダーになったから書けないことも当然出てきます。しかしわたしは心を決めて、当事者になりました。2007年には牛を飼い始め、闘牛に取り組み始めた。2022年に小千谷闘牛振興協議会の会長になったのは、こうした流れの先にある一コマに過ぎないんです。

角突き後の牛を労う小千谷の闘牛会の人びと 撮影・山田凌

「カルチュラル・ブローカー」の役割

──調査している対象のなかに深く入り込んでいった研究者として、現在はどのようなかかわり方をされているのでしょうか。

牛の角突きという文化を継承していくとき、そこには現代的な課題が山積みです。動物愛護の観点、つまりアニマル・ライツの問題や、あるいは女人禁制という制度をめぐるジェンダー・イコーリティの問題などが山積している。それに対して、地元にいる人たちだけで対応するというのはなかなか難しいことであり、ときに不用意に感情的になってしまう場合も想定されます。わたしたちのような研究者や専門家は、そうした問題を解決、いや落ち着かせるための窓口になって、地域の内と外をつなぐ役割を果たせると感じているんです。

こうした人間をパブリック・フォークロアのことばで、「カルチュラル・ブローカーズ」=「文化の仲介者」と呼ぶのです。小千谷に入った当初は、自分がそんな役回りを担うとは、夢にも思っていなかった。しかし地域に入り込み、その闘牛をめぐる日々のなかから逆にパブリック・フォークロアの知見と結びつけることができるようになりました。単なる実践ではなく、わたしのなかではアカデミックな背景とも密接につながっているんです。

──カルチュラル・ブローカーとして、具体的にどのようなことに取り組んでおられますか。

たとえば先ほども触れたように、わたしの調査地では、女性を闘牛場に入れないという歴史が続いてきました。しかし、そのままでいいかどうかというのは別問題です。わたしは闘牛に取り組みながら、一部のメンバーと一緒にそうしたジェンダー・イコーリティを考える勉強会を開いてみるといった取り組みをやりました。また昨2024年には、ある女性に闘牛場のなかに入ってもらいました。彼女がもっている牛が引退することが決まっていたのですが、最後まで闘牛場に一緒に入れないのはあんまりだと感じた。千秋楽の最後の取り組みがその牛だったので、すべての取り組みが終わってお客さんもみんな帰った後、彼女に改めて牛を引いて闘牛場のなかに入ってもらいました。

それは暫定的な対応です。それを素直に受け入れられなかった人もいたと思います。でも、協力してくれる人もいた。もちろん学者の論理でいきなりすべてをトップダウンに変えようとしたのではありません。また制度や取り決めといったかたちでドラスティックに変えるような「合意形成」や「解決」を目指したのでもない。ある種の事実を積み重ねていくなかで、「まあ、仕方がないかな」といった感じの「納得」や「落ち着かせる」といった程度の実践を繰り返す。そのなかで、何か変化がもたらされるように思います。もちろんもどかしく、難しいことではあるのですが。

──試行錯誤の連続なのでしょうね。

定型化されたパブリック・フォークロア、マニュアル化されたパブリック・ヒストリーというのは、わたしはあまり好きじゃないんです。もちろん過去のよい実践例から学んで応用できることはありますが、もうちょっとアドホック(限定目的的)な、あるいは型にはまらない、いまの課題にはこうやったほうがいいだろうという判断のもとで取り組んでいきたい。ジェンダー・イコーリティの問題も、取り組み始めて10年ほどになります。議論だけで解決する問題でもない。わたしのなかではこうした闘牛をめぐる取り組みが、パブリック・ヒストリーのひとつであり、共に歴史をつくるという行為なんです。

わたしはこれほど調査地に入り込んでもなお、自分がこの土地に完全に同化することはありえないし、あくまでずっと研究者だと思っています。そしてこの土地を調査するわたしは、フィールドワークを単なる研究の手段、情報収集の方法だとは認識していません。フィールドワークは、そこにいる人びとと共に「現実」をつくることであると考えているんです。もちろん研究者が介入していくことで、そこにある何かを変えてしまったり、あるいは新たに悪い何かを生み出してしまったりするおそれはあります。しかし逆にそこを積極的に捉え返し、「現実」を構築するためのフィールドワークとして意義を見いだしていけないか。わたしにとってはこの可能性こそが、パブリック・フォークロアやパブリック・ヒストリーの魅力なんです。

──なるほど。今後のことは、どのように考えていますか。

わたしは、20世紀末にこの土地を訪れました。最初、単なるよそ者だったのが、だんだんとその闘牛会に「正統的周辺参加」(Legitimate Peripheral Participation)させてもらいながら、さまざまなことを体験しました。そして闘牛会の会長になってから数年が経ち、地域の活動の中心へと入り込んでいった。四半世紀ほどの年月のなかで、そのようなプロセスを歩んできました。それでもなお、わたしは研究者のままであり続けてもいます。

この軌跡をエスノグラフィとして書いていくことを、自分のキャリア終盤の仕事にしていこうと思っています。最後は地域から撤退していく、ということまで含めて、です。フィールドワーカーは最後に必ず、その土地から去る。いつか来る終わりまで含めて、今後は書いていきたいなと考えているところです。

地域の人びとと観客が見つめるなか、愛牛・天神を引く菅さん 撮影・室井康成

【WORKSIGHT SURVEY #21】

Q. 専門家と非専門家との協業は進めていくべきか?

インタビューのなかで菅さんは、パブリック・ヒストリーの現場は常に「闘い」であること、それでもパブリックを諦めないことの大切さを強調しています。歴史をめぐる専門家と非専門家との協業について、あなたは今後さらに進めていくべきだと考えますか? みなさんのご意見をお聞かせください。

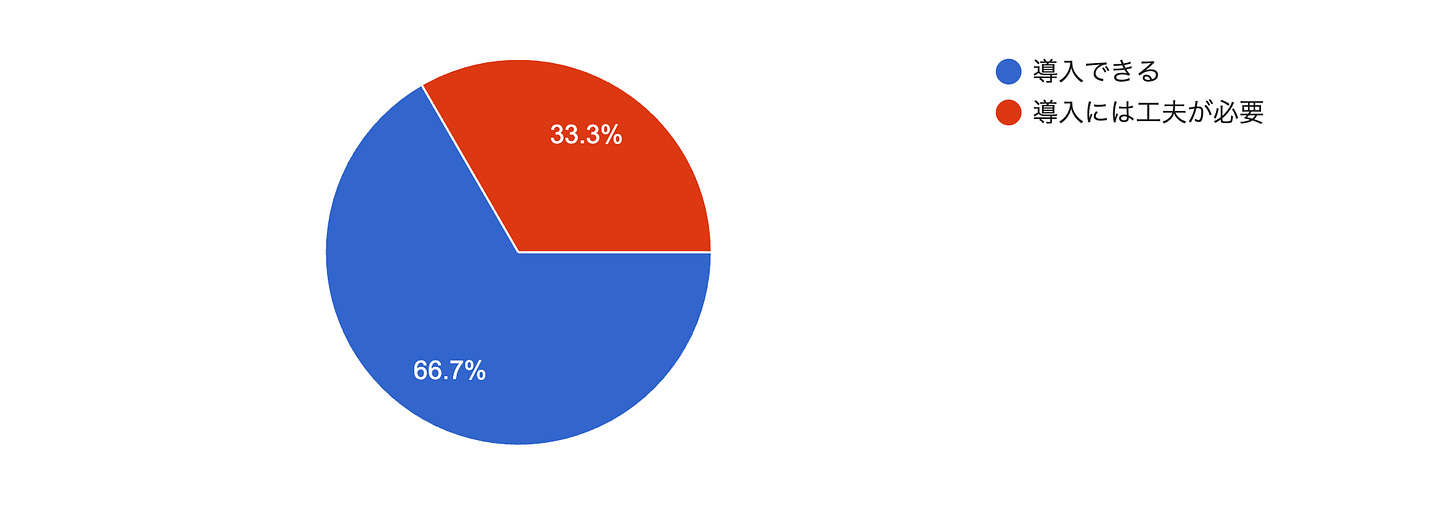

【WORKSIGHT SURVEY #20】アンケート結果

「韓国出版界のコーチェラ」はこうして生まれた:ソウル国際ブックフェアの変革史(9月16日配信)

Q:「ファンダム型・デザイン重視」のイベントのかたちは、日本のフェアやフェスにも導入できる?

【導入できる】導入出来るし、導入した方が良いと思う。

次週9月30日は、東京都写真美術館にて「総合開館30周年記念 ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展が12月7日まで開催中の、ペドロ・コスタのインタビューをお届けします。ポルトガルを代表する映画監督であり、20世紀末から現在に至る映像界の先駆者にして異端。そして世界のありようを睥睨し、歴史に根差し、思慮深いことばで語る人物。晩夏の日本で何を語ったのか、お楽しみに。

【リサーチャー募集のお知らせ】

WORKSIGHTの発行母体である「ヨコク研究所」の傘下にある、新しい働き方・働く場を探求する「ワークスタイル研究所」では、現在リサーチャーを募集しています。特に統計調査やデータ分析の専門知識をおもちの方を歓迎します。奮ってご応募ください。

業務内容:

主に大規模アンケート調査を通じて、社会動向を明らかにする業務【調査設計】デスクリサーチやヒアリングに基づいた調査目的・仮説の構築

【解析】基礎分析や多変量解析、モデリングを扱うデータ解析

【可視化】情報の可視化およびレポートの作成

【発信】セミナーやメディアなどを通じた社内外へのリサーチ発信

応募方法:

下記よりご応募ください