「韓国出版界のコーチェラ」はこうして生まれた:ソウル国際ブックフェアの変革史

女性を中心にした若い来場者たちが集い、参加した出版社によっては1日で1000万円を超える売上を記録する。アメリカの一大音楽フェスティバルになぞらえる声さえあるという熱気に満ちているのが、「ソウル国際ブックフェア」だ。徐々に日本でも知られるようになってはきているが、その運営の実態はいまだ謎に包まれている。ブックフェアの代表に話を聞くと、海を越えて学ぶべき点が大いにあった。

photograph courtesy of Seoul International Book Fair

2025年6月18日から6月22日にかけて開催された、ソウル国際ブックフェア。前売りだけでチケット15万枚が完売するなど耳目を集めた。近年、韓国文学が人気の日本でもすこしずつこのブックフェアの存在は知られつつあるが、なぜそこまで人びとが殺到するのかは謎めいている。

その実状を尋ねるべく、ソウル国際ブックフェアの代表であり、出版社「eum」の代表でもあるチュ・イルウ氏に取材を依頼。突っ込んだ質問にも快く答えてくれたチュ・イルウ氏のことばから見えてきたのは、読書という静かな文化をめぐる、しかし非常に刺激的な韓国カルチャーの最前線だった。

interview by Yuka Kuwahata, Yasutomo Asaki, Fumihisa Miyata and Hidehiko Ebi

text by Yuka Kuwahata

チュ・イルウ(주일우) 出版社「eum」代表であり、ソウル国際ブックフェア代表を務める出版人。2017年、大韓出版文化協会の常務理事に就任し国際協力を担当したことをきっかけに、同年からブックフェア運営に携わる。以前は老舗文学出版社「文学と知性社」代表理事を務め、ハン・ガンの詩集や短編集の刊行にも関わった。

低迷期を乗り越えて

──まず、チュ・イルウさんがソウル国際ブックフェアに関わるようになったきっかけを教えてください。

2017年に大韓出版文化協会の常務理事になり、国際協力を担当することになったのですが、その役割のひとつとしてソウル国際ブックフェアを任されました。実はそれまでブックフェアに行ったこともなく、当時代表を務めていた老舗出版社「文学と知性社」としても参加した経験はありませんでした。まったくの初心者から始めましたが、その後9年ずっと責任者を務めています。その間にわたしも「eum」という出版社を運営するようになったのですが、昨2024年ブックフェアが法人化され、わたしが代表取締役を務めることになり、現在に至ります。

──最初はまったくのブックフェア初心者だったのですね。その上で改めて、前身も含めれば長い歴史をもつというソウル国際ブックフェアについてご紹介いただけますか。

ソウル国際ブックフェアは、1954年に「ソウルブックフェア」として始まりました。日本の植民地という立場から解放されてから、まだ10年も経っていない時期です。実は1947年にも、「国が独立したいま、本を供給し、人びとに本を読んでもらうことが非常に重要だ」と、小規模ながらブックフェアのような取り組みを試みたそうです。ただ、その後朝鮮戦争が起き、政治的にも非常に混乱していたため、戦争中はブックフェアを開催することはできませんでした。1953年に朝鮮戦争が休戦し、翌年からブックフェアが毎年開催されるようになりました。最も大きな目的は、「人びとに本を供給し、読書を広めること」。初期はキャンペーン的に「読書振興」を掲げて、その後、出版産業の成長とともに規模も拡大していきます。

1995年には「ソウル国際ブックフェア」と改称され、海外との交流を視野に入れた本格的な国際イベントへと発展しました。ただし一時期は、児童書などを割引販売するイベントとしての性格が強く、「ディスカウントセール」の印象を与える面もありました。もちろん、割引というのも大切な手段であり、意義はあったと思いますが。しかし2010年代に書籍割引規制が強化されると来場者が減少し、しばらく低迷期が続きます。

──かなり近年になるまで、現在のようなブックフェアの姿は想像しづらいようなかたちだったのですね。

転機となったのは、わたしが関わることになった2017年です。この頃から著作権取引を中心とした本格的な国際的交流の場へと変化しました。韓国文化への世界的な関心の高まりも後押しとなり、海外からの韓国の本に対する需要が拡大。現在では著作権センターも整備され、韓国の作品を海外に売り出す一方で、海外の本を国内に紹介する双方向の交流が進んでいます。かつてと比べて、より「産業的な側面」が強調されるブックフェアへと発展してきたと言えるでしょう。

一方では、フェスティバルとしての側面も強まっていて、若者の間では「韓国出版界のコーチェラだ」なんて言う人もいるほど、楽しめるイベントにもなっています。

写真上:大勢の客で賑わうソウル国際ブックフェア2025の様子 下:1974年「全国図書展示会」という名称で、スローガンは「図書は生活の根本」。国立中央公報館で6日間にわたり開催された photographs courtesy of Seoul International Book Fair

多彩な企画による「変身」

──「コーチェラ」という表現は興味深いです。つまりアーティストとファンが出会う音楽フェスティバルのように、本や作者と読者が出会う体験型のイベントになったということですね。どのような改革に着手したのでしょうか。

運営に携わるようになった当初は、不安を感じていました。「このブックフェアは人が来ない、閑散としている」「割引販売が禁止されてから客足が減った」といった話をあちこちから聞いていたからです。どうすれば人が来てくれるようになるのか。それが大きな課題でした。

そこでまず考えたのが、スローガンの変更です。2017年のスローガンは「変身」(meta-morphosis)とし、従来の閑散としたブックフェアから、新しいかたちへと生まれ変わろうというメッセージを打ち出しました。次に取り組んだのが出版社の説得です。売上が見込めないとなると出展への意欲は下がってしまいますし、わたし自身も最初から「売れる」と確信していたわけではありません。それでも個別に出版社を訪ね、「たとえ売れなくても、これは出版社が読者と出会える貴重な機会です。編集者や営業担当が書店以外の場で直接読者と会える、めったにないチャンスです。力を合わせて、新しい祭りをつくりましょう」と呼びかけました。すると何人かの社長が賛同してくださり、それが出発点となったのです。

──なるほど。そこからどのような変化が生まれたのでしょう。

そうした新機軸の試みのもとに実際ブックフェアが開催されると、各出版社が積極的にPRを始めました。それまでは運営側だけが広報していたのですが、出版社には独自の読者層があり、その読者へのアピールが加わったことで「行ってみよう」という空気が生まれました。また、以前は作家の参加は少なかったのですが、著名な作家を広報大使に起用してみたところ、多くの人にフェアの存在が知られるようになりました。

つまり、出版社が利益を度外視してでも読者と出会える仕組みを整えた。結果的に、着手してからわずか3カ月で予想以上の反響がありました。「本気で取り組めば読者は応えてくれる」という手応えを得ることができたのです。この年の変化が、その後の継続の力になったと感じています。

──当時を振り返って、特に印象に残っている企画を教えてください。

2017年頃はまだ少なかった、「独立書店」の企画です。店主の趣味や美意識を反映した独立書店を全国から30〜40店集め、本を紹介してもらいました。これは大きな反響を呼びました。独立書店は規模こそ小さいですが、それぞれにコアな読者=ファンがいて、その読者も来場してくれたのです。フェア全体の認知度向上にもつながったと思いますし、このイベントが、その後の独立書店ブームの大きなきっかけになったと自負しています。さらに、従来にはなかった体験型の企画も多数用意しました。お気に入りの本の一節をその場で印刷してもち帰れる機械を設置したり、読者の話を聞いておすすめの本を提案する「私的な書店」のようなスペースをつくったりしました。各分野の専門家によるカウンセリングも行い、ただ本を見るだけでなく、読者が対話しながら楽しめるフェアにしました。

展示にも力を入れました。2017年のテーマ「変身」に合わせ、ギリシャ神話の変身譚から自然科学における昆虫の変態まで、「変身」をテーマにした本を300〜400冊集めて並べ、来場者が手に取れるようにしました。また、韓国では夏は出版が少ない時期でしたが、出版社に「このフェアに合わせて新刊を出してほしい」と呼びかけ、「夏に出会う最初の一冊」というコーナーを設けました。2018年からいままでに、そのなかからベストセラーも生まれています。例えば作家のキム・チョヨプはこの企画でデビュー作を出し、一躍人気作家になりました。その結果、いまではこちらからお願いしなくても、夏に合わせて新刊を出す出版社が増え、新聞でも「夏が出版の季節になった」と報道されるほどになりました。こうしてソウルブックフェアを中心に、新刊と読者との接点を生み出す仕組みを築いてきました。

──こうした企画はすべて事務局側で考えたのでしょうか?

はい、それらはすべてわたしたちが企画し、運営してきました。そして何度か実施するうちに、各出版社もそれぞれのブースで作家のトークやサイン会を開催するなど、独自の企画を始めるようになりました。いまでは、わたしが最初に関わった2017年当時のような事務局主導の企画だけでなく、各出版社が自主的に運営するものが増えています。その結果、会場では大小合わせて数百ものイベントが行われ、来場者が体験できる内容も、以前とはまったく異なるものになっています。

──他国のブックフェアなども参考にしたのでしょうか。

いいえ、先ほど言ったように当時のわたしは海外のブックフェアにも、韓国国内のフェアにもほとんど行ったことがなかったのです。だから特定のイベントをモデルにしたわけではありません。ただ、2017年以降は海外のブックフェアで韓国館のディレクターを務めるようになり、世界各国のブックフェアに行く機会が増えました。それでも思うのは、わたしたちの取り組みは他国とはかなりかたちが違うということなのです。もちろん、それぞれの国には特性があり、参考になることも少なくありませんが、少なくとも初期の構想段階では、どこかを真似たわけではなかったのです。

アリラン国際放送による、2025年のソウル国際ブックフェアの報道映像。会場の熱量が伝わる

「The Last Resort」の意味

──ソウル国際ブックフェアで特徴的なのは、毎年テーマが決まっていることです。今年は「The Last Resort」。どのような意味を込めたのでしょうか。

「The Last Resort」という英語にはいくつかの意味があり、韓国語に訳すとさまざまな表現が可能です。このことばに出会ったのは、亜州大学の総長を務めた数学者パク・ヒョンジュ教授と話をしていたときでした。パクさんが「The Last Resort」ということばを使っていて、その瞬間に「来年のブックフェアのテーマはこれにしよう」と心に決めました。というのも、昨年から今年にかけて韓国ではさまざまな出来事があったからです。大統領が戒厳令を出し、政治的分断が深まり、人びとが互いに対立し、ニュースさえ信じられない状況がありました。「いま、自分たちは何を信じられるのか」。そうした思いが募るなかで、「ラストリゾート=最後に信じられるもの」をテーマにしたいと考えました。

ただ、韓国語でどう表すかには悩みました。辞書的には「最後の拠り所」「最後の砦」といった意味ですが、「最後の砦」には軍事的なニュアンスがあり、そのまま使うのは避けたいと考えました。そこで作家など多くの人と相談し、「信じられる最後の拠り所(믿을 구석)」という表現にたどり着いたというわけです。

──こうしたテーマを設定するようになったのも、2017年以降ですか。

はい。2016年以前は明確なテーマがない年も多く、あっても「本で出会う世界、本で夢見る未来」(2014)や、「出版! 光復70周年を読む未来100年を書く」(2015)、「本でつながる、未来をデザインする」(2016)など、もっと直接的で啓蒙的なスローガンのようなものでした。でも2017年以降、わたしたちは毎年短いことばで表せるテーマを設定するようにしています。例えば、去年は『ガリヴァー旅行記』に出てくる架空の国の名前「フウイヌム」(HOUYHNHNM)です。先ほど2017年の「変身」(meta-morphosis)には触れましたが、「拡張」(New Definition・2018)、「出現」(Arrival・2019)、「XYZ しがらみ」(XYZ: ENTANGLEMENT・2020)、「斷續」(Punctuation・2021)、「蹞步」(One Small Step・2022)、「非人間、人間を超える人間へ」(NONHUMAN・2023)といったようにテーマは変遷してきています。

──テーマを決定するにあたって、どのようなことを考えているのでしょうか。

テーマを決める際には、「いま、社会でどんな問題が起きているか」「それを捉えることばは何か」といったことを真剣に考えています。会場に入った瞬間から、デザインや掲示物を通じて来場者はそのテーマに触れ、自分の頭のなかで一度それを咀嚼しながら入場することになります。そこから「新しい経験」が始まるのです。来場者が新しい体験に向けて心を開けるようにする。そういうことを意識してきました。

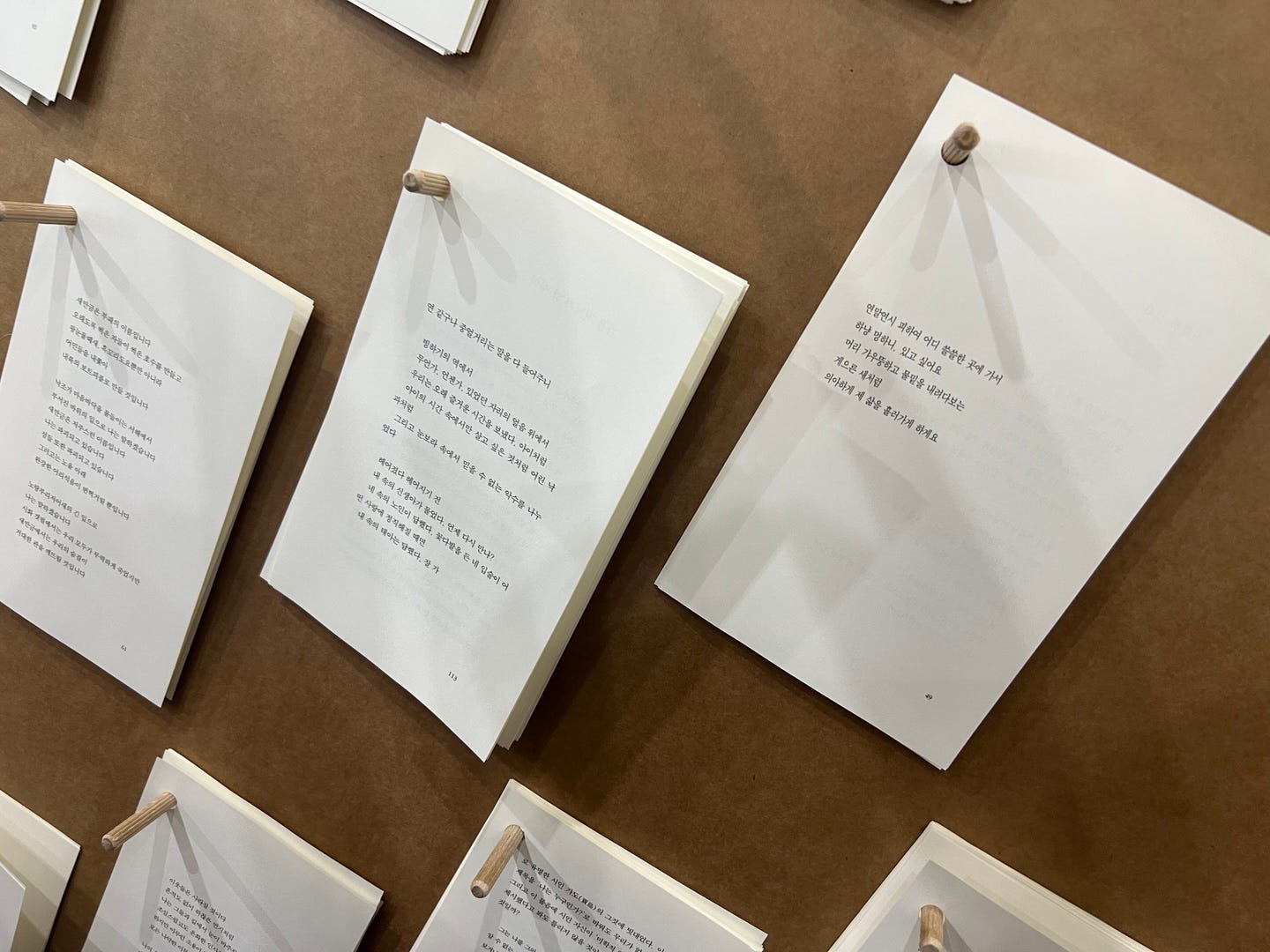

今年は、「信じられる最後のよりどころ」(The Last Resort)にちなんだ展示も行いました。ソウル国際ブックフェアに参加する、あるいは過去に参加した作家の方々に対して、「もし世界に1冊だけ本を残すとしたら、どの本を選びますか?」という質問を投げかけたのです。そして、その回答として「これがわたしの“最後の拠り所”となる本です」と思う1冊を挙げていただきました。そうして集まった本は約400冊。その本を使って展示を構成しました。展示では「この作家はこの本を“最後に残したい本”として選んだ」と紹介し、来場者が「自分だったら何を選ぶだろう?」と考えたり、展示やフェアで出会った数多くの本の中から「信じられる1冊」を見つけたりする体験ができるように設計しました。

上:2025年のソウルブックフェアにて、トークショーを楽しむ若者たち photograph courtesy of Seoul International Book Fair 下:2025年のテーマ「The Last Resort」の展示は、裏側がロッカーになっていた。ロッカーのなかには作家たちが選んだ書籍400冊が入っており、来場者は扉を開けて本を実際に手に取ることができた photographs courtesy of Seoul International Book Fair

ブックフェアのコンテンツ化

──今年2025年は特に来場者が多かったと聞きました。入場チケットが事前に完売したとも聞いています。なぜ今年、そんなに人気だったのだと思いますか?

実は、来場者数そのものは去年と大きく変わっていないのです。というのも、昨2024年の金曜・土曜は人が集中しすぎて、来場者から「本をゆっくり見たいのに、人の波で押されて何も見られなかった」という苦情が多く寄せられました。今年はそれを受けて、昨年と同じ水準に達した段階で受付を締め切り、安全面にも配慮しながら来場者が快適に観覧できるようにしました。

──なるほど。実際に開催しての手応えはどうですか。

書籍の販売数が大きく伸びました。ある出版社は1日に1億ウォン(約1100万円)近い売上を記録し、5日間で5億ウォンを超えた例もありました。さらに、たった1種類の本が3000冊以上売れたという話もあります。つまり、読者が「本を買うために来ている」ことが明確になり、出版社側も大きな手応えを感じたのです。本を自分で選び、所有する体験をしに来ている。そこに「本を愛する姿勢」がよりはっきりと表れていたのだと思います。

──なぜ今年はそんなに本が売れたのでしょう? 韓国全体では本の売上が減少しているとも聞きますが。

たしかに韓国全体の書店売上は少し減少傾向にあるのです。しかし、ソウル国際ブックフェアの来場者は「本を買おう」と意識して訪れていて、その点が非常に印象的で、出版社にとっても貴重な経験になったのだと思います。

先ほど、若い世代の一部で「出版界のコーチェラ」と言われていることに触れましたが、まさに「楽しむ場所」として捉える人が増えているのです。YouTubeには「どう楽しむか」を教えるコンテンツが急増し、「ブックフェアに行くなら必ずやるべきこと」「この10ブースは必見」といった動画が多数出ています。来場者は「とりあえず行ってみる」のではなく、自分なりのプランを立てて訪れるのです。つまり、会場でもらったマップだけに頼らず、心のなかに「自分だけの地図」を描き、戦略的に動いている。ブックフェアをめぐるコンテンツが飛躍的に増え、それを見た上で来場する人の行動様式が少しずつ変化してきているのだと思います。

──現地で見た印象では、女性がとても多かったです。以前ブックフェアを訪れたときには、そのような印象はなかったのですが、何か理由があるのでしょうか?

70%ほどが女性だという統計があります。AIで男女比を分析したデータでも、やはり7割近くが女性です。ただ、これはブックフェアに限った話ではありません。いまの韓国では文化全般を女性が主導しています。本だけでなく演劇や美術館など、あらゆる文化消費の場で女性が積極的に参加し、楽しんでいるのです。ソウル国際ブックフェア特有の現象ではなく、韓国の文化的トレンド全体に見られるものだと思います。その上でソウル国際ブックフェアのことを、女性たちは「フェアは安全な場所」だと感じてくださっているようです。本好きが集まる空間は安心して楽しめる場として認識されているのです。

──なかでも、10代~30代の女性が中心に見えました。

韓国でK-POP文化をずっと支えてきたのも、この世代の女性たちです。ミュージカルの観客も大半が女性ですし、美術館やアートフェアも同様です。9月にソウルで開催される「Frieze」などのアートフェアでも中心は女性です。フェスやイベント全般においても、女性が多く見られるのです。

──「推し活」が大好きな世代でもありますね。もともとその世代の女性たちをターゲットにしていたのですか? それとも、結果的にそうなったのでしょうか?

特定の層をターゲットにしていたわけではありません。むしろ、さまざまな層に届く多様性を見せようとしてきましたが、すべてを包括するのは容易ではありませんでした。例えば、児童書の出版社からは「子ども向けの本を出しても、来場した親が自分の本ばかり買っていく」という声もありました。実際、児童書の販売はあまり振るわなかったのです。展示配置を工夫し、子ども向けブースを集めたり他ジャンルと混ぜたりしましたが、売上や反応はいまひとつでした。

そこで2024年から「釜山国際児童ブックフェア」を新たに立ち上げました。釜山市や国会を説得し、予算を確保して開催にこぎつけたのです。おかげさまで初回は大成功でした。会場には親子連れの読者が多数来場し、ソウル国際ブックフェアのように20〜30代女性が中心という景色とはまったく異なり、家族単位で本を楽しむ姿が広がりました。今年も12月11日から4日間、釜山で第2回を開催する予定です。

写真上:「リゾート=本の旅の世界へ飛び立つ」を意識して、空港を模したブース。電子書籍を専門とする会社「ミリの書斎」のもので、いまの気分をパソコンに入力すると、AIによる選書リストがもらえる。本記事筆者が「お腹がすいた」と入力したところ、料理本のリストが出力された 中:ハン・ガンの本を多く出版する老舗出版社「チャンビ」のブース。来場者たちが「あなたにとって文学とは」という答えを書いた付箋を貼った壁のなかには、「HIPHOP」といった答えも 下:同じくチャンビブースでグッズとして販売されていた「本を応援するペンライト」。韓国語で「本」を意味する「冊」という漢字が書かれている。SNSで話題となり、筆者が行ったときにはすでに売り切れだった photographs by Yuka Kuwahata

元大統領から映画の巨匠、人気俳優まで

──今年のフェアでは、映画『別れる決心』などで知られるパク・チャヌク監督や文在寅元大統領など、著名人が来場して話題になりました。文元大統領が2023年、故郷の村である慶尚南道梁山市平山洞で、私費を投じ書店をオープンしたことは日本でも報道されています。

文在寅元大統領については、韓国では書店経営だけでなく「最も影響力のあるブックインフルエンサー」とも呼ばれています。彼が推薦する本は非常によく売れるため、多くの出版社が「自分たちの本を紹介してほしい」と願っています。今回は文元大統領側から「ブックフェアに参加したい」とご連絡いただいたもので、わたしたちが仕掛けた企画ではありません。彼が運営する書店もブースを出して参加し、ご本人も2日間にわたって来場されました。実際、文元大統領があれほどポップスターのように歓迎されるとは、わたしも思っていませんでした。政治的には批判的な人もいますが、フェアのなかでは本当に多くの女性たちが熱烈に迎えていて、驚きました。

パク・チャヌク監督もまた、素晴らしい読者です。小説を多く読み、9月に釜山国際映画祭でオープニング作品として上映される新作映画『No Other Choice(英題)』もアメリカの小説が原作です。彼は「読者」であると同時に、本をコンテンツ化する「つくり手」でもあります。最近の出版界では、映画の脚本集がヒットしていますが、パク監督の『別れる決心』の脚本集もよく売れました。

──インフルエンサー自身が読書家であるのですね。

また、俳優のパク・ジョンミンさんのように、自ら出版社を運営する方もいます。彼の出した1冊は、おそらく今年最も売れた本かもしれません。ブックフェアでも多くの注目を集めて本が売れたものですから、最終日には「申し訳ない」と言って、他の出版社を回りたくさん本を買ったと聞きました。さらにそうした本を紹介するYouTubeコンテンツまでつくっていて、出版社にとってもありがたい存在です。このように俳優たちが来場することで、かつては難しかった「広報大使」の役割も自然に果たされるようになりました。実際、パク・ボヨンさんのように広く知られる俳優もマスク姿で来場し、写真を撮ってインスタグラムに投稿していましたし、多くの著名人が訪れています。

──人びととそうした著名人との接点に本がある、とも言えるわけですね。

入場料は決して高くなく、前売りで5000ウォン(約550円)程度ですので、冷房の効いた会場で本を手に取り、パク・ジョンミンさんやパク・ボヨンさん、文在寅元大統領にも会えるというわけなのです。展示を楽しみ、休憩スペースで一息つき、グッズも購入できます。ある出版社ではTシャツが1000着以上売れたという話もあります。買ったグッズを並べて「認証ショット」(証拠写真)を撮り、SNSに投稿する。それがこの世代の遊び方であり、「楽しい経験」です。その体験をするために、みなさんフェアに来ているのだと思います。わたし自身もとても楽しませてもらいました。

写真上:文在寅元大統領の書店「平山書房」(ピョンサン・チェクパン)のブース。ここでも多くの女性が列をなしていた photograph by Yuka Kuwahata 中:パク・チャヌク監督は文芸評論家とともに登壇。本が原作の作品を映画化することや、制作中の新作について語った。「映画化してみたい韓国文学は?」という質問には「ハン・ガンの『少年が来る』」と回答 photograph courtesy of Seoul International Book Fair 下:最も沸いたトークショーは、自身が手がけたベストセラー『初夏、完州』をひっさげて登壇した俳優パク・ジョンミン。さながらファンミーティングのような熱気だった photograph by Yuka Kuwahata

出版社員がインフルエンサー

──フェアの「デザイン」がとても洗練されていると感じました。何か特に意識している点があれば教えてください。

韓国の有力なデザインスタジオと協働しています。ソウル国際ブックフェアのデザインを担当するのは、デザイナーたちにとっても非常に重要な機会なので、毎年コラボするデザイナーを選び、そのスタジオとともに運営しています。過去には若手デザイナーに機会を与えた年もありました。

2017年にはデザイン面でも大きな革新がありました。当時の刷新は、いま振り返っても非常に重要な転機だったと思っています。韓国には「官公庁デザイン」と呼ばれるものがある一方で、最先端のデザインも存在しています。しかし両者の間には大きなギャップがある。ソウル国際ブックフェアも、わたしが関わる前はある意味「官公庁デザイン」のスタイルでした。理由はふたつあります。ひとつは、当時はイベントに明確なテーマがなく、シャープなデザインを打ち出すのが難しかったこと。もうひとつは、若い世代の感性や潮流を反映できるデザイナーが起用されていなかったことです。その結果、表現も魅力的ではありませんでした。2017年にブックフェアを大胆に刷新する必要があると考えたとき、最も効果的な手段が「デザインの変化」でした。わたしたちはその刷新に成功したと自負しています。

──出版社の出展ブースのデザインも洗練されています。

以前と比べると、すごく変わりました。初期の頃は、ほとんどの出版社が同じようなデザインだったのです。しかし2018年、2019年と年を重ねるごとに少しずつ変化し、最近ではむしろ運営側の準備したものよりも、各社がつくるブースのほうがはるかに創造的で、想像を超えるようになっています。これはまさに相互作用、シナジー効果だと思います。

──その変化は、ちょうどSNSの時代と重なったことも関係しているのでしょうか?

はい、それも大きいと思います。SNSに写真を投稿したいという読者のニーズに、出版社側が応えるようになったのだと思います。

──出展条件の基準を教えてください。

基本的には、ISBNを取得し、出版登録のある書籍を少なくとも1冊発行していることが条件です。例えば「ミリの書斎」のような電子書籍企業でも、1冊でも紙の書籍を出していれば参加できます。

過去には、ベーカリーが参加したこともあります。大田(テジョン)の有名な「聖心堂」(ソンシムダン)というベーカリーで、自社で1冊の本を出版して出展しました。そして、なんとKTX(高速鉄道)でパンを輸送して会場内で販売しました。会場中がパンの香りに包まれ、そのインパクトによって全国的に有名になり、いまでは業界を代表する存在になっています。他にも、フードデリバリーの「ペダル民族」という会社も本を出版して出展。そのときはブースをボクシングジムのようにデザインし、大きな反響を呼びました。本というコンテンツを通じていかに多様に展開できるかを示してくれる企業であれば、積極的に受け入れています。

──日本の文学フリマのようなイベントとは、かなり異なる印象です。活気ある成功した企画が多く誕生する背景には、出展者のどのような努力があるのでしょうか。

いまの韓国では、出版社のマーケターが日々頭を悩ませながら、そうしたプログラムを企画し、読者との接点をつくろうと努力しています。ソウル国際ブックフェアで一気に可視化されましたが、実際には各出版社が日常的に積み重ねてきた試みの集積です。なかには、自らYouTuberとして活動し、フォロワーを集め、自社だけでなく他社の本も紹介しながらチャンネルを育てているマーケターもいます。ですから、フェア全体が「成功した企画」のように見えるのは、出版社個々の努力の積み上げによって、「コーチェラ」のように楽しむ場になったためだと考えています。

──日本では出版社が外部インフルエンサーに声をかけるケースも多いですが、韓国ではもっと根本的な関わり方があるのですか。

もちろん、インフルエンサーに依頼して投稿してもらうこともあります。しかし最近は、出版社の営業担当者自身がインフルエンサーとなるケースが増えています。給料をもらいながら動画や写真を自ら制作し、SNSで発信し、自分のチャンネルやブランドを築いていきます。文学に特化した人もいれば、社会科学に強い人もいます。彼らは自社の本だけでなく、他社の書籍や作家も紹介しながら、そのなかで自然に自社の本を織り込んでいく。単なる宣伝ではなく、読者に信頼される発信です。

──成功する秘訣はどこにあると思われますか?

成功している人たちは、ときに自分の出版社を叩くことすらあります。批判して中立的な立場を装いながら紹介し、他社の話題にも触れながら自社の本もうまく盛り込む。そうした高度なバランス感覚があります。

こうしたノウハウは、多くの場合、独学です。彼らにとって、YouTubeそのものが教材であり、無数の情報が「コンサルティング」として機能しています。試行錯誤しながら自分の番組を磨いています。

写真上:2025年のテーマ「The Last Resort」の洗練されたビジュアルが、来場者を迎えた photograph courtesy of Seoul International Book Fair 中・下:韓国で人気のタロット占いができるブースや、サッカー選手のトークショーなど、さまざまな趣向がこらされていた photographs by Yuka Kuwahata

「大手」がほぼいない韓国出版界

──フェアの盛り上がりをうかがってきましたが、先ほども話が出たように、韓国では読書人口が減っていると聞きます。韓国・文化体育観光部の調査(2023年)によると、10人中6人が1年で本を1冊も読んでいないというデータもありますが、ブックフェアには多くの人が訪れています。このギャップをどう見ていらっしゃいますか?

たしかに全体としては読書人口が減っているかもしれません。しかし、ブックフェアの来場者数はむしろ増えています。読書を続けている人びとの間では「本を読むならここに来るべきだ」という意識がむしろ強まり、その結果として来場者が増えているのだと思います。

──「テキスト・ヒップ」(Text Hip=読書はかっこいい)ということばが用いられるようになっているとも耳にしました。これはどのように、いつ頃から使われ始めたのでしょうか?

若い人たちがフェアに集まり始め、その現象をどう解釈するかという文脈で評論家や記者がつくったことばです。若者たちは「ヒップ=イケてるもの」が好きだから、本もヒップ化したのではないかと思います。本を読む行為は少数派になり、「本を読む=レアでクールな趣味」と認識されるようになりました。つまり「みんながやっていないからこそヒップ」。そうした人たちが集まり、連帯感をもち、フェスのように盛り上がる。それが「テキスト・ヒップ」という現象です。

使われるようになったのは、わたしが2017年にブックフェアの運営を担当して以降です。その後、コロナで2年間は開催が難しく、1年は完全オンライン、もう1年は縮小開催となりました。その反動で、再開後にはより多くの人がオフライン会場に足を運び、特に若い女性の来場が目立つようになりました。その頃から「テキスト・ヒップ」ということばが使われ始め、2023年頃には定着しました。

──ハン・ガンがノーベル文学賞を受賞したり、K-POPやドラマが海外で人気を博したりするなど、韓国文化はこの数年で大きく変化してきた印象があります。外国の読者の反応についてはどう感じていますか?

海外の読者の反応は本当に大きく変わりました。わたしが海外のブックフェアに行き始めた2017年頃から、現地での会話の内容が毎年変化しています。以前は「最近の韓国本はどう?」といった漠然とした質問が多かったのに、いまでは「キム・ヨンスは今年どんな本を出したの?」と、具体的に作家名を挙げて聞かれるようになりました。韓国の作家や文化に真剣に関心をもつ人が増えており、質問の内容が取引や紹介に直結する具体的なものに変わったと強く感じています。

──韓国が文化を輸出する上で、国が支援している部分も多いと思いますが、「本」も国家が支援する輸出コンテンツの一部と考えてよいのでしょうか?

そうですね。日本でもこうした文化の輸出に関しては国際交流基金が非常に活発に支援し、多くの活動がバックアップを受けてきました。韓国の国家支援はそれを後追いするかたちで始まりました。ただ、現在の、国家による支援システムが良いとは言えません。前政権はソウル国際ブックフェアの予算を全額削減し、その結果、わたしたちは「独立して運営するしかない」と判断しました。今後は政府に従属せず、必要な場合のみ目的ごとに協力する方針です。

韓国文学の海外輸出においても、政府機関である韓国文学翻訳院の支援は助けになりますが、真の進展は民間出版社同士の直接取引にあります。互いの作品を理解し、読者を広げていく人材や交流の場を増やすことが何より重要です。

──韓国と日本の出版文化における違いや共通点についてはどうお考えですか。

産業構造には大きな違いがあります。日本には売上の大きな出版社が多数ありますが、韓国には「大手」と呼べる規模の出版社はほとんどありません。教科書や教材を販売する出版社では年間の売上が数千億ウォンにのぼる場合もありますが、単行本出版社の場合、最大規模でも年商500億ウォン程度で、それが10〜20社、残りは小規模です。その代わり、出版社の数自体は非常に多く、年間の刊行点数は日本を上回るほどです。韓国における出版の多様性は魅力ですが、継続性に乏しく、個人商店のようなかたちも多いのが現状です。そのため政府との交渉や海外への発信には出版協会の役割が不可欠です。一方で、日本の大手出版社は単独でも大きな影響力をもっており、この点が大きな違いだと考えています。

──なるほど。現在のソウル国際ブックフェアの課題は何だと思いますか。

韓国のブックフェアはBtoC(消費者向け)のフェスティバルとしては完成形に近づきつつあります。今後はさらに多くの出版社と読者を招き、韓国全体の読書人口増加に貢献する方法を模索する必要があります。同時に、アジア圏で著作権取引ができる市場を確立し、ソウルをその拠点とすることも、ソウル国際ブックフェアが今後取り組む課題のひとつだと思っています。

絶版になった詩集を裁断し、展示した「文学と知性社」のブース。来場者は気に入った一枚を自由にもらうことができ、スタンプでカスタマイズも。担当者によると、筆写をしたり栞にしたりする人が多いという photograph by Yuka Kuwahata

【WORKSIGHT SURVEY #20】

Q. 「ファンダム型・デザイン重視」のイベントのかたちは、日本のフェアやフェスにも導入できる?

ソウル国際ブックフェアは、著名人や俳優が登場して熱気が生まれるファンダムベースの盛り上がりに加え、SNS映えするブースやテーマ展示など洗練されたデザイン性でも注目を集めています。こうしたイベントのスタイルは、日本のフェアやフェスにもそのまま導入できると思いますか? みなさんのご意見をお聞かせください。

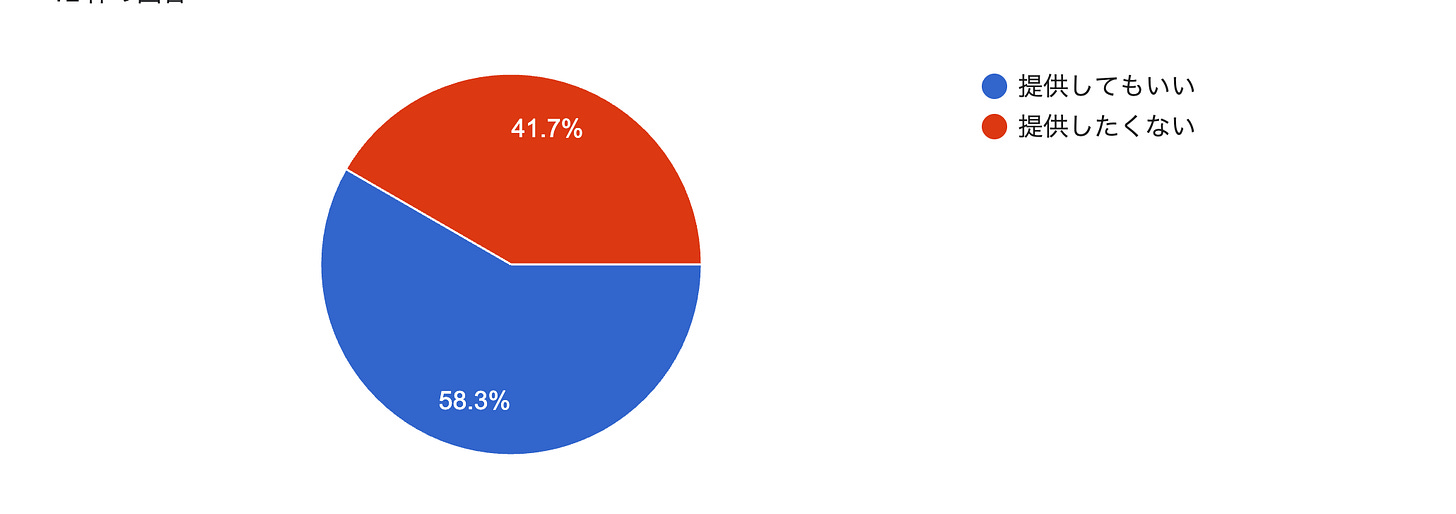

【WORKSIGHT SURVEY #19】アンケート結果

デジタルイノベーションの裏側に走る中国のプラグマティズム:上海・深圳デジタルインフラ見学ツアーレポート(9月9日配信)

Q:生活が便利になるのであれば、より多くの自分のデータを企業や政府に提供してもいい?

【提供してもいい】いまの不便さを解消し、より時間を自分に使えるのであれば、進んで提供したい。

【提供してもいい】見られているという前提で国、国民ともにサービスや色々なものが設計されている方がまだ健全だと感じます。

【提供したくない】信頼していないから。

【提供したくない】十分生活は便利だし、日本人にとっては曖昧なものを扱うというのが長けていると思うので、不便でもそのプロセスや困難に対する行動を大事にしたいし楽しみたい。

次週9月23日は、「パブリック・ヒストリー」の紹介者のひとりである民俗学者・菅豊さんへのインタビューをお届けします。SNSをはじめとして、専門家と非専門家の垣根を越えて歴史について議論する場が生まれて久しいですが、そのフラットさゆえの困難も。歴史学の一潮流である「パブリック・ヒストリー」は、”みんなの歴史”をめぐるパラドクスに、どのように光を当ててくれるのでしょうか。お楽しみに。

【新刊案内】

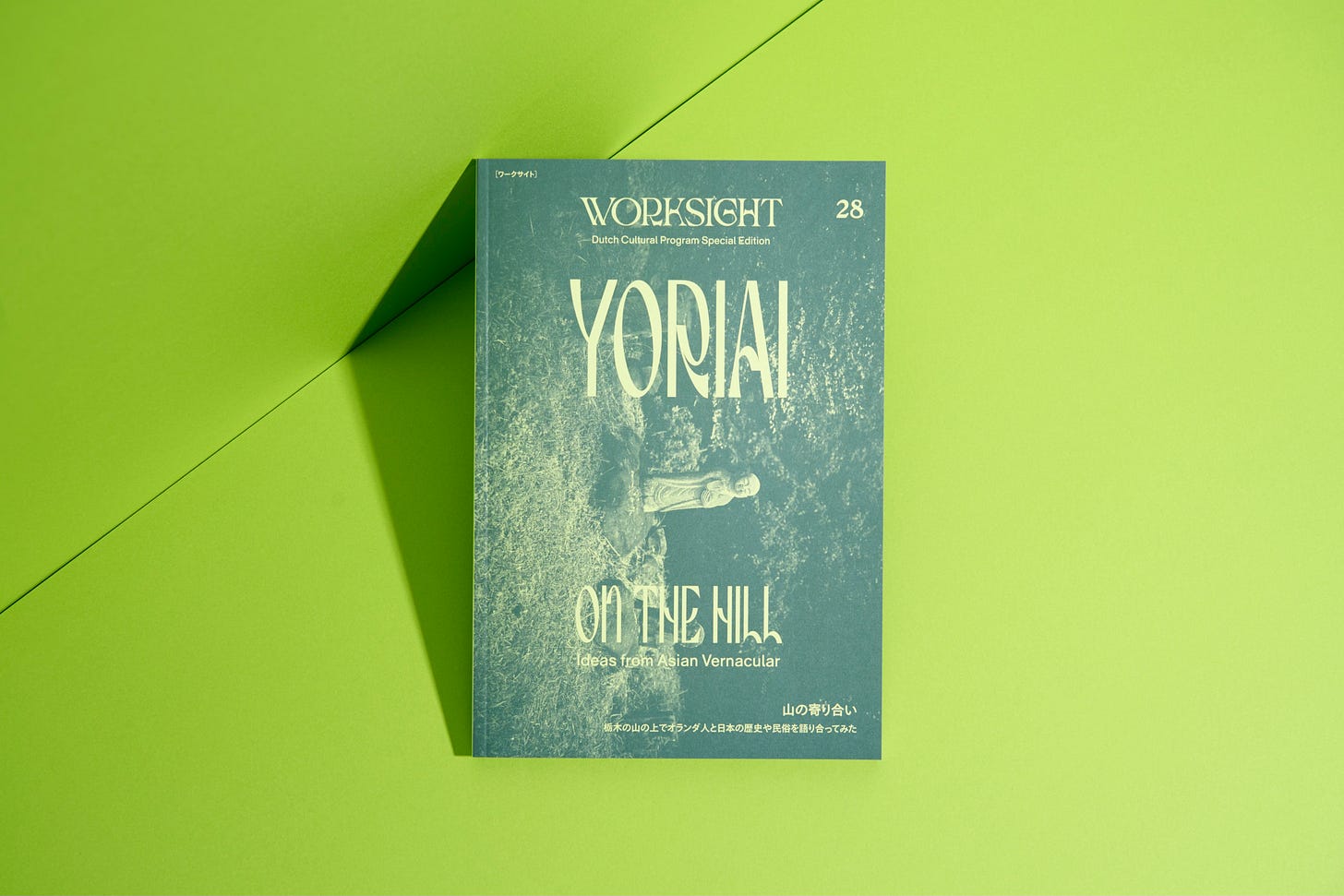

photograph by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』

その日、日本思想史家や文化人類学者、民俗学者、採集家、写真家、ウェブデザイナーらが、栃木県のとある山上の宿に集った。村の寄り合い、江戸時代の読書会、鯰絵、沖縄の模合や生年祝いなど、アジアに息づくオルタナティブな合意形成の実例を手がかりに、オランダの人たちとともに分断の時代における新しい「協働のかたち」を探った交流合宿。その模様を一冊にまとめた、オランダ文化プログラムとのコラボレーションによる特別編集号。

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0935-4

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年8月26日(火)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

協力:Nieuwe Instituut、お丸山ホテル

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税