デジタルイノベーションの裏側に走る中国のプラグマティズム:上海・深圳デジタルインフラ見学ツアーレポート

関西・大阪万博でも注目を集める中国発のイノベーションの数々。新奇性はもちろん、これらが次々と日々の生活に定着していることも注目に値する。世界が二の足を踏むなか、なぜ中国では実現が可能なのか。上海・深圳の現地視察をもとに、ビービットの藤井保文氏とその理由を考えた。

テンセントの展示より。スクリーンに当てた照明と同期して動画が拡大・移動するインタラクティブな投影システム photograph by Ryo Tsubosaka

2025年6月29日~7月4日に黒鳥社が主催した「ANOTHER REAL WORLD Shanghai/Shenzhen DIGITAL INFRASTRUCTURE TOUR 2025」は、参加者が中国のイノベーションの現状を体験する貴重な機会となった。

ツアーで見学した製品・サービスはいずれもすぐれた体験価値=UX(ユーザーエクスペリエンス)をもち、ユーザーであるわたしたちに驚きを与えた。買い物は電子決済で完結し、道には無人タクシーが走り、空飛ぶタクシー(eVTOL)が間もなく始まる運用に向けて試験飛行を重ねている。これらはほんの一例にすぎないが、デジタルインフラが当然のように生活に溶け込み、日々進化を遂げている背景で何が起きているのか。『アフターデジタル』シリーズ著者で中国のUX思想に詳しい藤井保文氏をゲストに招き、ツアー参加者とともに振り返りを行った。

interview by Yumiko Madono, Takehiko Seki, Jun Goto, and Natsuko Osugi

text by Natsuko Osugi

photographs by Tatsuya Hirota, Ryo Tsubosaka

藤井保文|Yasufumi Fujii 1984年生まれ。東京大学大学院修了。株式会社ビービット日本リージョン代表。上海・台北・東京を拠点に活動。国内外のUX思想を探究し、実践者として企業・政府へのアドバイザリーに取り組む。AIやスマートシティ、メディアや文化の専門家とも意見を交わし、新しい人と社会の在り方を模索し続けている。

瞬く間に日常化した中国のイノベーションたち

オフィスビルの合間からドローンの姿が見えると、ツアー参加者の間から思わず歓声があがる。到着したのは中国最大手のフードデリバリー企業・美団(メイトゥアン)が展開するドローン配達「美团无人机」だ。30℃を超える深圳の初夏の気候にもかかわらず、配達ボックスに届いたミルクティーは店舗で受け取ったようにひんやりと冷たい。注文は容易で、スマートフォンで美団のアプリを開き、位置情報より自動的にサジェストされる配達店舗のメニューから選択。購入はすでに端末と紐づけられたAlipayやWeChat等の決済方法を選択するのみで、ここまで1分足らず。配達が開始されると、ドローンの現在地と到着予定時刻がリアルタイム表示されるため不安感は少ない。この日、配達にかかった時間はほぼ予定通りの20分程度だった。購買から実際に商品が届くまでが地続きで設計された、非常に滑らかな購買体験だ。

美団がドローン配達の検討を開始したのが2017年のこと。従来のバイクや無人運転車によるデリバリーノウハウに加え、中国政府が2021年に打ち出した「低空経済」(高度1000メートルの低空域でドローンやeVTOLなどの電動垂直離着陸機を活用した国家戦略)も追い風となり、2024年に初めて、配達方法の選択肢にドローンが加わることとなった。

アプリでの注文からドローンでの配達までを記録した動画。、配達が完了すると間もなく、最寄りのドローン拠点に向けて飛び立っていく(上)美団のドローン配達の様子を撮影するツアー参加者たち(下) photographs by Ryo Tsubosaka

もうひとつ、ツアーの体験事例としてPony.aiによる自動運転タクシーを紹介したい。北京や深圳で実用化されている自動運転タクシーは、自治体条例等によりオペレーターが同乗する場合もあるが、今回体験したのは車両のみで運行する完全無人自動運転によるもの。アプリで乗降地点を指定するとAIが近隣の車両運行状況を確認し、乗車する車両が決定。ナンバーと到着予定時刻が表示され、15~30分ほどで到着する。アプリで開錠し、携帯電話番号を入力後、シートベルトを締めると走行を開始。歩行者や横入りしてくるバイクも識別しながら、急ブレーキがかかることもなく終始穏やかな運転だ。複数の参加者から「人の運転よりも乗り心地が良い」との声も上がった。なお、米国自動車技術者協会(SAE)が定める自動運転車の開発レベル0~5の6段階のうち、中国の自動運転タクシーで運用される車両はレベル4(条件付き完全自動運転、ドライバー不要)にあたる。同様の技術レベルが実用化されているのはアメリカと中国のみで、日本はレベル3(条件付き自動運転、ドライバーの同乗必須)に留まる。

いずれの事例も、補助金の拠出を含む政府による強力なイノベーション推進が背景にある。ただ、それらの外的要因だけで短期間に実用化に至る製品・サービスの磨き上げができるものだろうか。中国のUX設計力の強さについて藤井さんに疑問を投げかけると、総人口14億という巨大なマーケットの存在と、PDCA力というキーワードが返って来た。

「14億人という巨大な市場では、一度成功すれば一気にユーザーが増える反面、小さな不便がそのまま大きな損失につながります。中国でデジタルビジネスに関わる方に言われたのは『操作に1ステップ増えるのは14億ステップ増えるのと同じ』だということ。デジタル領域はプレイヤーも多いレッドオーシャンです。そこで企業が生き残っていくためには、UXを強く意識する文化が必要となるのだと思います。

また、日本との大きな違いとしてPDCA力が挙げられます。製品やサービスに対して、『だらだらつくらず、まず試す』というのが中国に共通してある姿勢です。すぐ試して、すぐ失敗して、その結果をすぐに反映する。UXの精度を高めていくサイクルのスピードがとても速いのです」

ツアーを終えた7月後半、事後勉強会を行ったツアー参加者たち。勉強会の内容を踏まえたさまざまな質問が取材中にも飛び出した photograph by Tatsuya Hirota

なお、中国の大手テック企業では「996」(朝9時から夜9時まで、週6日間働く)と呼ばれるハードなワークスタイルが浸透している。彼らを市場競争へと駆り立てているのは、過酷なスピード環境と、それを支える世界観の存在だと藤井さんは推測する。

「スピードが要求され、次々に新しいことに取り組まなければいけないビジネス環境は過酷です。そんななかで社員がアイデアを出し続けていくための拠り所となるのは、企業としてのビジョンなんです。壮大で強固な世界観を提示できなければ、人も資金も集まらず、結果としてスピード勝負にも負けてしまう。中国のテック企業に強い世界観をもつところが多いのは、この厳しい競争を勝ち抜いてきた結果なのだと思います」

世界観とインセンティブ設計で成り立つエコシステム

厳しい競争にさらされながらも躍進を続けるテック企業の代表例が、ツアー見学先のひとつで、SNSアプリ「WeChat」を展開する腾讯(テンセント)だ。中国版GAFAである「BATH」=バイドゥ(Baido)・アリババ(Alibaba)・テンセント(Tencent)・ファーウェイ(Huawei)の一角をなす同社は、インスタントメッセージアプリ「QQ」以降、WeChat、ゲーム、音楽ストリーミング、映像コンテンツ、クラウドなど幅広く事業を拡げてきた。多岐にわたるサービス群を貫くのが「人と人をつなぐこと」というコミュニケーション支援の姿勢であり、競合のアリババが商取引支援を明確に打ち出していることと対照的といえる。見学内容を振り返ってみても、QQリリース当時のネットカフェを再現した展示室、オンライン会議システムのデモンストレーションをはじめ、Webを通じたコミュニケーションと技術開発の歴史を振り返る展示が展開されていた。

ドラッカーが2002年に『ネクスト・ソサエティ』でMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を提唱して久しいが、ゼロ年代以降大きな飛躍を遂げたBATHに代表される中国IT企業もまた、社会における自社の役割に自覚的だ。

「中国でビジネスをする上で問われているのは『国や社会に対してどう貢献するのか』ということです。これは中国企業はもちろん、中国へ進出していく日本企業に求められることでもあります。わたし自身の経験からも、BATHなどに勤めている人びとには、ノブレスオブリージュな社会貢献志向が強く見られます。責任のある立場の人たちは、事業がいかに社会にとって意味があるか、といったことを自分のことばで語れる人が多いですね。

中国には『百年国恥』ということばがあります。歴史上長期にわたってトップの国であった中華帝国がアヘン戦争前後から外国の支配を受けてイニシアティブを失い、以降の100年間を『国の恥』のなかで過ごしたという意味です。社会貢献志向の背景には、百年国恥からなんとか国を返り咲かせて成長させる、良い国にする、という意識が存在しています。企業の世界観も、単純にビジネス上の生存競争の結果として残ったというだけではなくて、こうしたベースとしてのエリートマインドセットがあると思っています」

テンセントの展示より。種子の情報を保存するデータベース。農村の課題をデジタルで解決する取り組みも行う photographs by Ryo Tsubosaka

とはいえ、こうした視点をもつエリート層はごくひと握りだ。サービスを現場レベルで支える多くの従業員や、日常的に利用する消費者と企業の間で彼らの「世界観」が共通言語化されているとは想像しがたい。さまざまなステークホルダーを抱えるなか、素早くサービスの浸透・改善を図るために中国企業はどんな工夫をしているのか。その方法論として、藤井さんは「インセンティブ設計」を挙げる。

「中国の企業はインセンティブ設計を重視しています。『これをしたら儲かる』『評価される』といった仕組みをあらかじめ用意し、それに沿って人が動く構造をつくる。人間の努力に頼るというような思想がそもそもないんです。日本だとまず社員教育やマニュアル整備に取り組もうとしますが、中国では3〜5年でジョブホップする人が多く、教育の効果が薄くなってしまうのです」

こうしたインセンティブの設計は国レベルでも行われている。見学先のひとつ、ULSロボティクス社はもともとウェアラブルな外骨格ロボットをつくるメーカーだが、政府からの補助金を活用し、人型ロボットの製造にも取り組み始めた。ロイターの記事によると、2024から2025年にかけて中国当局は人型ロボット開発企業に3000億円以上の補助金を支給、国家自身もロボットの買い手として23年から24年にかけて調達額が大幅に増加している。今後生産コストの低下により民間普及が進み、一人っ子政策の余波による人口減少に対応する労働力として活用が期待されている。こうしたインセンティブ設計の興味深い事例として藤井さんはアリババのホリスティック・エクスペリエンスを紹介する。

「ホリスティック・エクスペリエンスでは、出店者、ユーザー、支援企業、配達員、社員といった多様なプレイヤーをひとつの生態系=エコシステムとみなし、全員に一定の満足が行き渡ることを重視しています。エンドユーザーが100点満点の体験を得ていたとしても、配達員の体験が30点であれば『良くない生態系』とされ、むしろ全員が70点で安定しているほうが健全だと考えるのです。UXの質は『ユーザー第一』によってではなく、エコシステム全体のバランスから生まれるという発送による環境設計です。システム全体がうまく稼働するためのインセンティブ設計というのは日本人が苦手とするところでもあります」

本ツアーにもゲストとして参加した藤井 photograph by Tatsuya Hirota

中国に根付く「実利主義」的価値観

エコシステムが健全な状態に保たれるよう、運用を支えるのはリアルタイムで収集・反映されるデータの存在だ。日本のメディアでも取り上げられるとおり、実際に中国では決済情報・現在地・購入履歴・銀行口座をはじめ多様な個人データがスマートフォンを通じて企業や政府に提供される。

例えば、ツアー見学先のひとつである商湯科技 (センスタイム)はAIクラウド・コンピューティングを基盤に、画像認識技術や汎用AIを使ったサービスを提供するが、その代表例が「SenseFace」というスマートシティソリューションだ。中国政府の監視・解析システム「Sharp Eyes」に用いられる顔認証技術で、国内の一線都市(経済・文化における主要都市)や諸外国にも導入されて、犯罪率の減少、事故の早期対応にも寄与しているという。実際に上海や深圳の街中には多くのカメラが設置されていたが、街の人びとは特に気にするそぶりはない。とはいえ、情報提供への不信感や、信用スコアによって社会的信用が担保されることへの不安はないのだろうか。

「中国には1950年代から都市戸籍と農民戸籍があって、農民戸籍の人は都市に出ても仕事やローンの機会に恵まれませんでした。戸籍のステータスで将来が決まってしまう、そんな時代が長く続いたのです。ところが現在は、信用スコアによって状況が変わりつつあります。 光熱費や家賃をきちんと払っているとか、アリババに一定のお金があるといった行動データが積み重なることで、信用度や貸付可能額が算出され、ローンを組めるようになった。戸籍だけで判断されていた頃に比べれば、いい生活だとも言えないでしょうか。

データを政府や企業に見られることが『普通』となっている中国では、情報提供自体に抵抗感はあまりないです。その背景には、データを提供することで『損はなく、むしろ得がある』という実利主義的な感覚があります。ですから逆に、企業が勝手に自分のデータを使って金儲けをすることには厳しいです。効率や利便性のためなら受け入れるけれども、権利が侵害されることには敏感なんですね」

上:センスタイムが提供する医療機関向け画像診断・治療支援ソリューション 下:街角の商店にもAlipayとWechatの決済QRコードが置かれている photographs by Ryo Tsubosaka

藤井さんは中国の人びとに見られるこうした考え方について、中国思想研究者・森三樹三郎の『中国思想史』を引用しつつ、「合理的」というより「プラグマティック」(実利的)と表現する方が実態に近いのでは、という。「インド文化には古くから宗教的色彩が強くみられるが、中国の場合は最初から世俗的で現実的な傾向が強い。(中略)儒教は宗教ではなくて、道徳の教えであり、政治の教えなのである」と森は分析する。

同時に、中国ではその言語的特徴、つまり語尾変化や接辞をもたない孤立語の性質によって論理的思考が十分に発達しなかったと前置きをした上で、唐代以降、清代まで生き残った禅宗について「真理は文字や言葉によっては伝えられず、したがって論理によっては明らかにされない。(中略)心の中にある本性を直観することにより、真の悟りが得られるとする」と記している。

「諸子百家(春秋戦国時代に現れた孔子・荘子をはじめとする思想家、儒家や道家といった諸学派の総称)の考え方が論理的かと言われるとそうでもなくて。ロジックよりも直感的に正しいと思えるかどうか、共感できるかどうか、を結構重視していたりする。先ほどの社会貢献の話も含めて、そうした価値観のもとに人が集まっているように思います」

上海郊外の街並み。大規模な宅地開発の光景はいたるところで見られた photograph by Ryo Tsubosaka

共感・直観を重視した「プラグマティズム」に基づく中国の人びとの価値判断について、おそらく日本のニュースメディアのみから窺い知ることは難しいだろう。藤井さんは日本・中国両国の報道にたびたび見られる相手国の批判的な描写に苦言を呈しつつ、一面的な印象にとらわれずに学びを得ることを提案する。

「フラットに見るというのが、とても大事だと思っています。ホリスティック・エクスペリエンスのような、エコシステム全体を見渡した環境設計は圧倒的に中国のほうが上手です。わたし自身、UXデザイナーとして中国の事例から多くのことを学びました。これから中国企業としのぎを削っていくためにも、取り入れるべきところは取り入れていく姿勢が必要なのではないでしょうか」

photograph by Tatsuya Hirota

インタビューの最後、同席したツアー参加者の「直接中国の思想を学ぶ場があるといい。見てみないと伝わらないものもあると思う」とのコメントが印象に残った。「百聞は一見に如かず(百聞不如一見)」のことばもまた、中国の故事成語に由来する。リアル、オンライン、どちらの世界でも構わないが、重要なのは実際に自分自身で体験して試行錯誤することだ。ごく当たり前に思える小さな一歩が、世界を驚かせるイノベーションの端緒になるかもしれない。

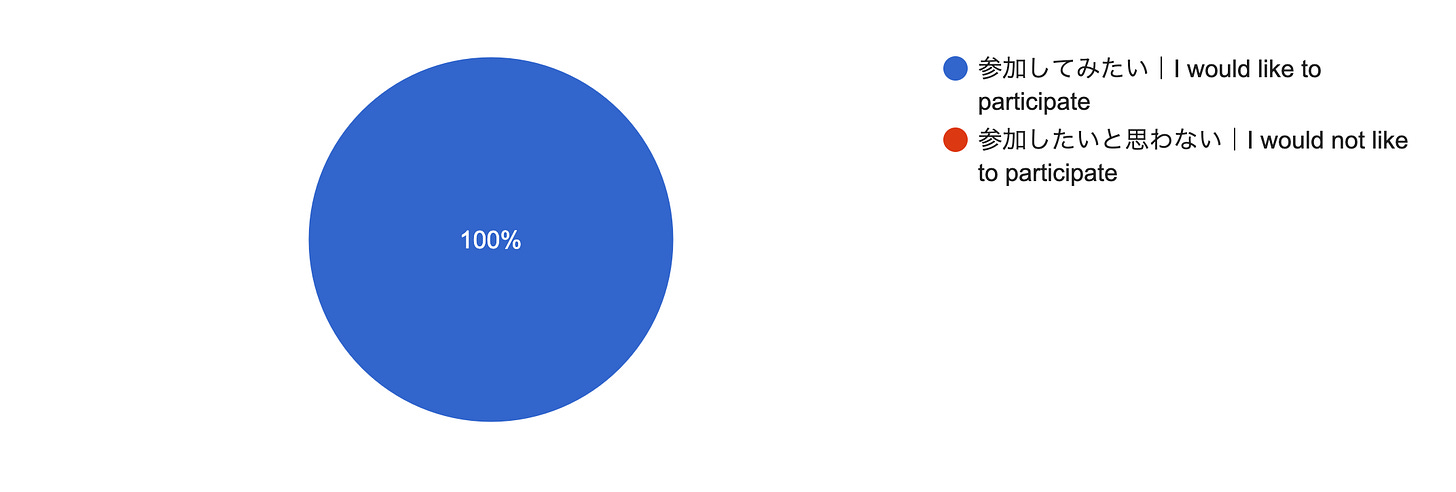

【WORKSIGHT SURVEY #19】

Q:生活が便利になるのであれば、より多くの自分のデータを企業や政府に提供してもいい?

中国ではサービスのUX向上や社会的信用の保証などといったメリットから、企業や政府による個人データの利用が広く受け入れられています。日本国内でもこうした動きが今後も拡張していくと思いますか?意見や感想を、リンク先のGoogleフォームにぜひご記入ください。

【WORKSIGHT SURVEY #18】アンケート結果

「山の寄り合い」が描いた新しい知の風景|New Landscapes of Knowledge from Yoriai On The Hill(9月2日配信)

Q:現代に「寄り合い」があったとしたら?

【参加してみたい】雑談から生まれるコミュニケーション、各々の関係性や連帯性などを定期的に共有・確認できる機会、共同体の素地を体験してみたい。

【参加してみたい】地域のコミュニケーションが活発になれば、治安がよくなりそうだから。

【参加してみたい】以前に料理教室に通っていて、自分は男性だが、自分以外すべて女性で次第に自分も同化していっている感覚があったが、みんなで一緒にランチに行ったときに4〜5時間ずっと雑談をしているなかで、いつの間にか深い話になってじんわり全員がその意見に同意していくようなことがあった。

次週9月16日は、2025年6月18日から6月22日にかけて開催された「ソウル国際ブックフェア」の代表であるチュ・イルウ氏のインタビューを配信。アメリカの一大音楽フェス「コーチェラ」にもなぞらえられるほどの熱気を誇る国際イベント、その運営の実態に迫ります。お楽しみに。

【新刊案内】

photograph by Hironori Kim

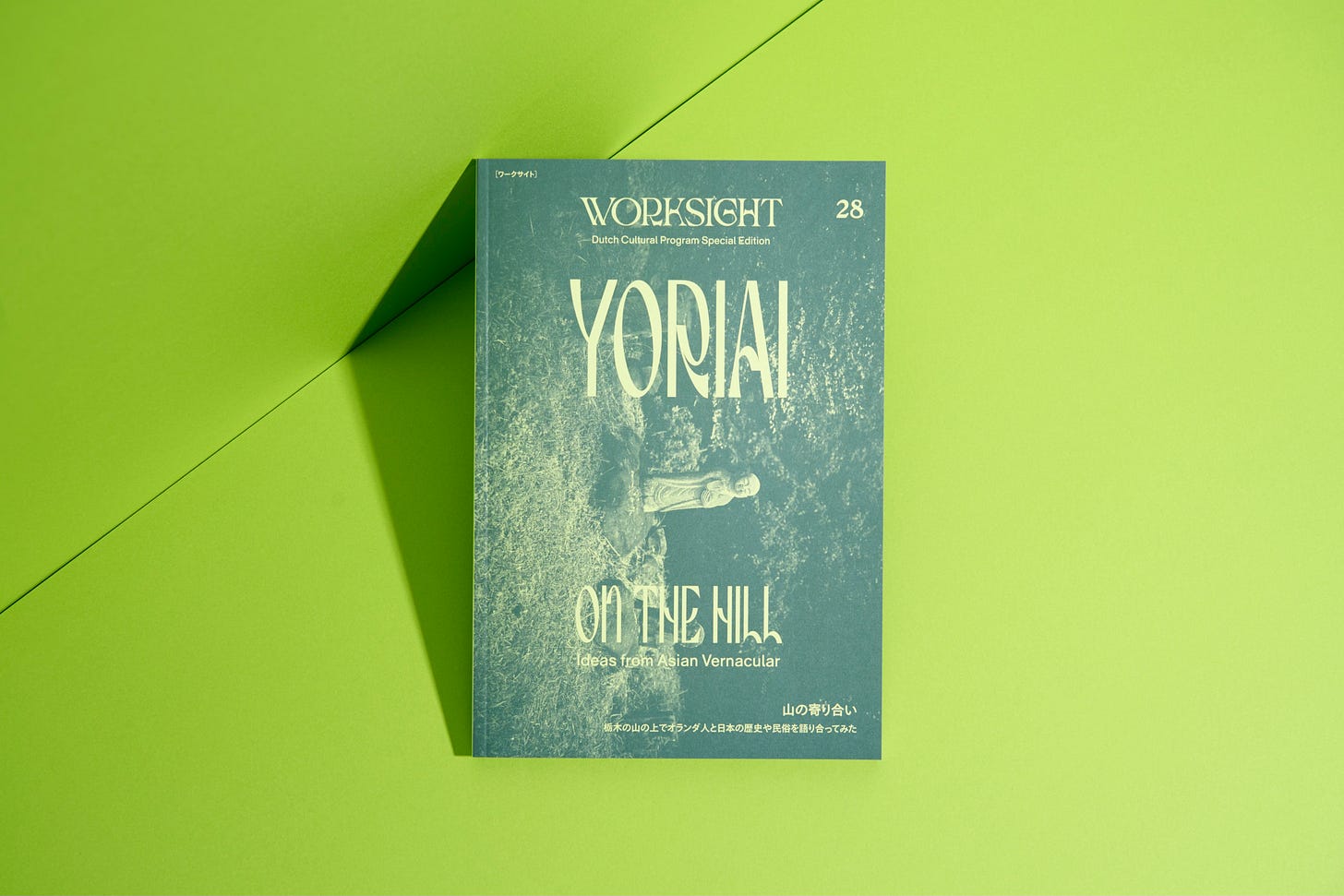

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』

その日、日本思想史家や文化人類学者、民俗学者、採集家、写真家、ウェブデザイナーらが、栃木県のとある山上の宿に集った。村の寄り合い、江戸時代の読書会、鯰絵、沖縄の模合や生年祝いなど、アジアに息づくオルタナティブな合意形成の実例を手がかりに、オランダの人たちとともに分断の時代における新しい「協働のかたち」を探った交流合宿。その模様を一冊にまとめた、オランダ文化プログラムとのコラボレーションによる特別編集号。

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0935-4

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年8月26日(火)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

協力:Nieuwe Instituut、お丸山ホテル

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税