「馬語」のススメ:馬と人、あわいの応答

与那国島で出会った親のいない仔馬を引き取り、「カディ」と名付けて一緒に生きてきた、馬飼いで文筆業の河田桟さん。馬の気持ちを理解すべく、目を凝らし、耳を澄ませながら、ゆっくりと理解していったのが「馬語」だ。河田さんとカディの静かに共鳴するような交流、そして自身の出版社・カディブックスから刊行された『馬語手帖』などの著作について尋ねつつ、馬と人のあいだの”ことばならざることば”を考えた。

photograph by San Kawata

カディと出会うまえ、わたしは、

本にまつわる仕事を(たいていは机に向かって)

東京でしていました。

都会のまんなかにいながら、

いつもどこかで、

はしっこで生きているような

気持ちがしていました。

たいていは、眉根を寄せて、

口をぎゅっと結んで暮らしていました。

あるとき、どういうわけか、

潮の流れが変わるように、

わたしのまえに「ウマ」があらわれました。

——河田桟『はしっこに、馬といる』(2015年)

わたしたちは普段、人と人とのコミュニケーションを「ことば」によって成り立つものだと考えがちだ。けれど、実際のやりとりはもっと複雑で、表情や身振り、沈黙や間合い、声の調子といったことば以外の要素が大きな意味をもつことが少なくない。ふとした仕草やまなざしで気持ちが伝わることもあれば、心と体がちぐはぐで声が届かないこともある。そうかと思えば、残されたモノや表現などを通じて、時間や空間を超えて届くこともある。コミュニケーションとは、わたしたちが思っている以上に、ときに身体的で、感覚的で、非言語的な営みなのかもしれない。

WORKSIGHTではこれまでも、植物や鳥など、人間以外の存在との距離や関係のあり方についてさまざまな視点から探ってきた。他なる生き物は、どんな時間を生きているのか。ともに暮らすとは、どういうことか。そうした他の存在との関係に目を向けることは、人間中心の見方から一歩離れて、わたしたち自身の生の輪郭を見つめ直す手がかりになるかもしれない。

今回お話を伺ったのは、与那国島で出会い「カディ」と名付けた馬と、現在は久米島で暮らす河田桟さん。馬との応答の積み重ねのなかで見えてきた、馬同士のコミュニケーション方法を「馬語」と名付け、動きや鳴き声、まなざしにじっと向き合いながら関係を育んできた。自身が運営する出版社・カディブックスから刊行された『馬語手帖』(2012年)、『はしっこに、馬といる』(2015年)、『くらやみに、馬といる』(2019年)では、馬との暮らしを通じて見えてきた思索が丁寧に綴られている。明瞭なことばを離れたところで、馬と人のあいだにひらかれる静かな往還。その予感と気配を前に、わたしたちも少し立ち止まってみたい。

interview by Makoto Okajima, Sayo Kubota, Fumihisa Miyata, and Hidehiko Ebi

text by Makoto Okajima

河田桟|San Kawata 馬飼い・文筆業。2009年、馬と暮らすため日本最西端の島である与那国島に移住。カディブックスを立ち上げ、出版活動を始める。著書に『馬語手帖:ウマと話そう』(カディブックス、2012年)、『はしっこに、馬といる:ウマと話そうII』(同、2015年)、『くらやみに、馬といる』(同、2019年)、『ウマと話すための7つのひみつ』(偕成社、2022年)がある。現在は、馬のカディと猫のドゥと久米島で暮らしている。

瞬く間に、魅せられて

──河田さんは、以前は東京にお住まいだったとのことですが、馬との出会いをきっかけに2009年から島での暮らしを始めたそうですね。まずは、河田さんが馬と出会った経緯を教えてください。

40代半ばまで、馬とはまったく関係なく生きてきました。あるときひとりで沖縄を旅するなか立ち寄った浜比嘉島で、つながれている馬に出会ったのですが、「何だろう、すごくいい感じがするものがいる」と思ったんです。飼い主の人が出てきて少しおしゃべりをしていたら、与那国馬という在来種で、与那国島ではこの馬たちがほぼ野生のようなかたちで暮らしていると聞きました。「これは行ってみなければ」という気持ちになって、その後すぐに与那国島に行ったんです。

馬たちが島でのびのびと暮らす景色は、特にわたしのような馬のことを知らなかった人間にとって、想像をはるかに超えるものでした。それから何度も与那国島に通うようになりました。当初は短い滞在を繰り返していたのですが、何回目かのときに「仔馬がいるから見に行く?」と声をかけられて。それが、のちにわたしのパートナーとなる馬「カディ」との出会いでした。ちなみに「カディ」とは、島のことばで「風」という意味です。

──「いい感じがする」という感覚については追ってゆっくりと伺うことになると思うのですが、そこからどのようにして、カディと暮らすようになったのでしょうか?

カディはもともと野生の与那国馬なのですが、生まれたのがちょうど日照りの年で、何頭もの馬が死んでしまいました。母馬を亡くしたカディは群れから追われてしまった。このままでは生きられないだろうということで、ひとまず人の管理のもとに置かれていたんです。最初に見たときは栄養不良でガリガリで、すごく小さくて。大きな犬ぐらいの大きさでした。

わたしがカディに惹かれている様子を見て、そこの人が「そんなに好きならこのまま連れて帰ればいい」と言ってくれて。当時は完全移住はしていなかったものの、短期滞在のために小さな小屋を借りていたんですね。それで、そのまま杭とロープだけをもって、カディを連れて帰ってきてしまったんです。小屋の目の前が草っ原になっていたので、とりあえずそこにつないで、「さて、どうしよう」と。カディがいるからもう完全移住するしかないなと、東京の家を引き払いました。

photograph by San Kawata

人間よりしっくりくる感覚

──カディと出会ったその日に引き取ることになり、河田さんも与那国島に移住する。なぜそれほどまでに、馬に心を動かされたのだと思われますか?

不思議ですよね。生き物はみな好きなのですが、わたしにとって馬は、他とはまるで質の違う存在なんです。体感があまりに違うので、迷いようがないというか。知らないうちに自然にシンクロしていて、自分の意識の状態も変わっている。人とやりとりするときは、かなりエネルギーを使っている感覚があるのですが、馬とは、エネルギーを使うというより、むしろやりとりをすればするほど、喜びが湧いてくる。そして、気がつくと笑っているんです。

カディと暮らし始めてから、馬のことを理解したくて、いろんな本を読みました。そのなかで強く共感したのが、『動物感覚:アニマル・マインドを読み解く』(テンプル・グランディン&キャサリン・ジョンソン著、中尾ゆかり訳、NHK出版、2006年)です。中心的な著者であるテンプル・グランディンさんの世界の捉え方や動物との関係性には、どこか自分にも覚えがありました。彼女は自閉症の動物学者で、さまざまな感覚過敏の特性をもっていて、その感覚の偏りが動物たちの感覚と近いんです。彼女がいちばん好きな動物は牛だそうですが、牛が何を嫌がり、何を怖がっているかなど、飼育のプロの人でも気づかないようなことを察知できる。その特性を生かして博士号を取得し、動物向けの施設の設計などにも携わっています。

──そうした立場の著者が書いた本が、河田さんに強く訴えかけた、と。

『動物感覚』にたどり着いたのは、カディと暮らすようになって、だいぶ経ってからのことでした。でも、なぜわたしには人間よりも馬の感覚のほうがしっくりくるのか、その理由が初めてわかった気がしました。わたしにも感覚過敏があって、人の世界のなかでは困ることも多いのですが、馬とは、そのおかげで人の目に見えにくい繊細なやりとりが自然とできる感覚があります。

もともと本が好きで、「あ!」とか「そうなのか!」と思う瞬間が楽しくて読んでいたのですが、馬とのやりとりには、その何倍もの驚きや発見があります。うまく表現できないけれど、そうした瞬間の連続なんです。

河田さん制作、与那国島の野生の馬を撮影したショートムービー

『馬語手帖』ができるまで

──与那国島に移住後、河田さんはカディブックスという出版社を立ち上げ、2012年に『馬語手帖』を出版されました。この本はタイトル通り、馬とコミュニケーションを取るためのハウツーを河田さんの経験から綴ったものですが、そもそも「馬語」とは何なのでしょうか?

馬同士がどのようにコミュニケーションしているか、そのありよう全体をわたしは「馬語」と呼んでいます。ほんの些細な動作やボディランゲージはもちろん、例えば距離の取り方、自分の姿勢や立ち位置、動くスピードなど、そういったあらゆる要素が馬同士のコミュニケーションに含まれているんですよね。わたしはそれを、ひとまず「馬語」と言ってみました。

そもそもわたしは馬についてまったくの素人でした。カディと暮らすことになってから、カディとどうやってコミュニケーションを取るか、どうやってここから成長させていったらいいのか、試行錯誤する日々を送りました。馬のことを勉強しようと、日本だけでなく海外の情報にも必死であたりましたが、シンプルに「馬が自分の気持ちをどのように表しているか」を教えてくれるようなものには、なかなか出会えなかったんです。

──乗馬や家畜、ホースセラピーなど、馬と人間にはさまざまな既存の関係性がありますが、どれも河田さんの知りたい角度とは違った、と。

馬は、家畜のなかでも長い歴史をもっていて、これほど人間の思うがままに使われてきた動物ってかなり珍しい存在だと思うんです。そこには人間の性質と何かしらフィットする部分があったのかもしれません。そうした歴史のなかでも、昔のような暴力的な調教──馬を痛めつけて言うことを聞かせるやり方──から、いまでは馬の習性を理解しながらトレーニングしていこうという流れに変わってきました。それでもやっぱり、そこには「馬に何かをさせたい」という人間の意思がある。その気持ちがまったくないわたしからすると、そうした方法とも距離があるなと感じるんです。

例えば、乗馬をする人たちは「馬にどうやって自分の意思を伝えるか」「馬の状態はいまどうか」といった発想の角度はもっているのですが、「馬が馬として、いま何を思っているのか」「馬同士がどのようにコミュニケーションをしているか」といったことに関心をもっている人は、本当にまれでした。でも、わたしがいちばん知りたかったのはまさにそこだったんです。これだけ探しても情報がないのなら、自分でそういう本をつくってもいいんじゃないかと思って『馬語手帖』をつくりました。

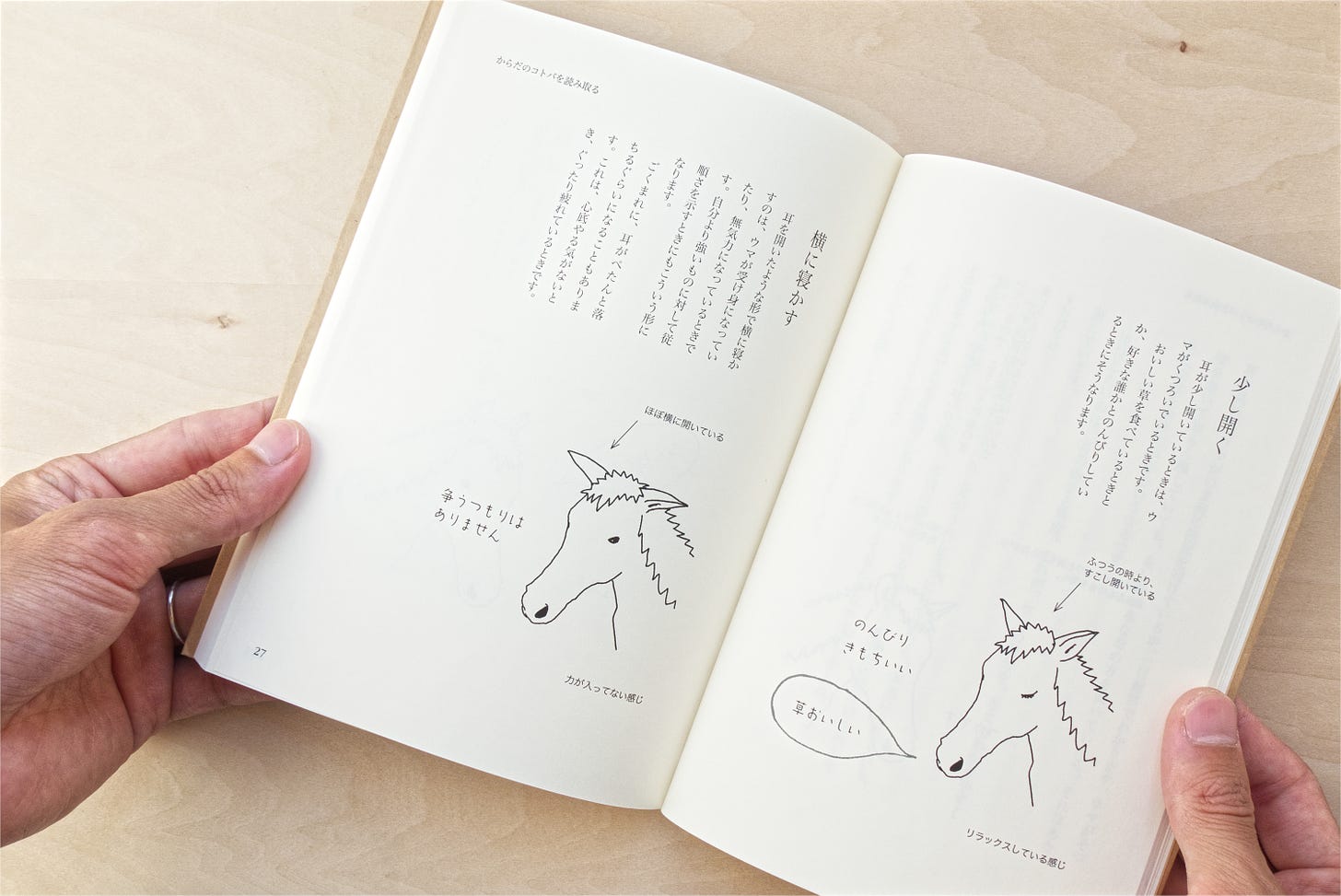

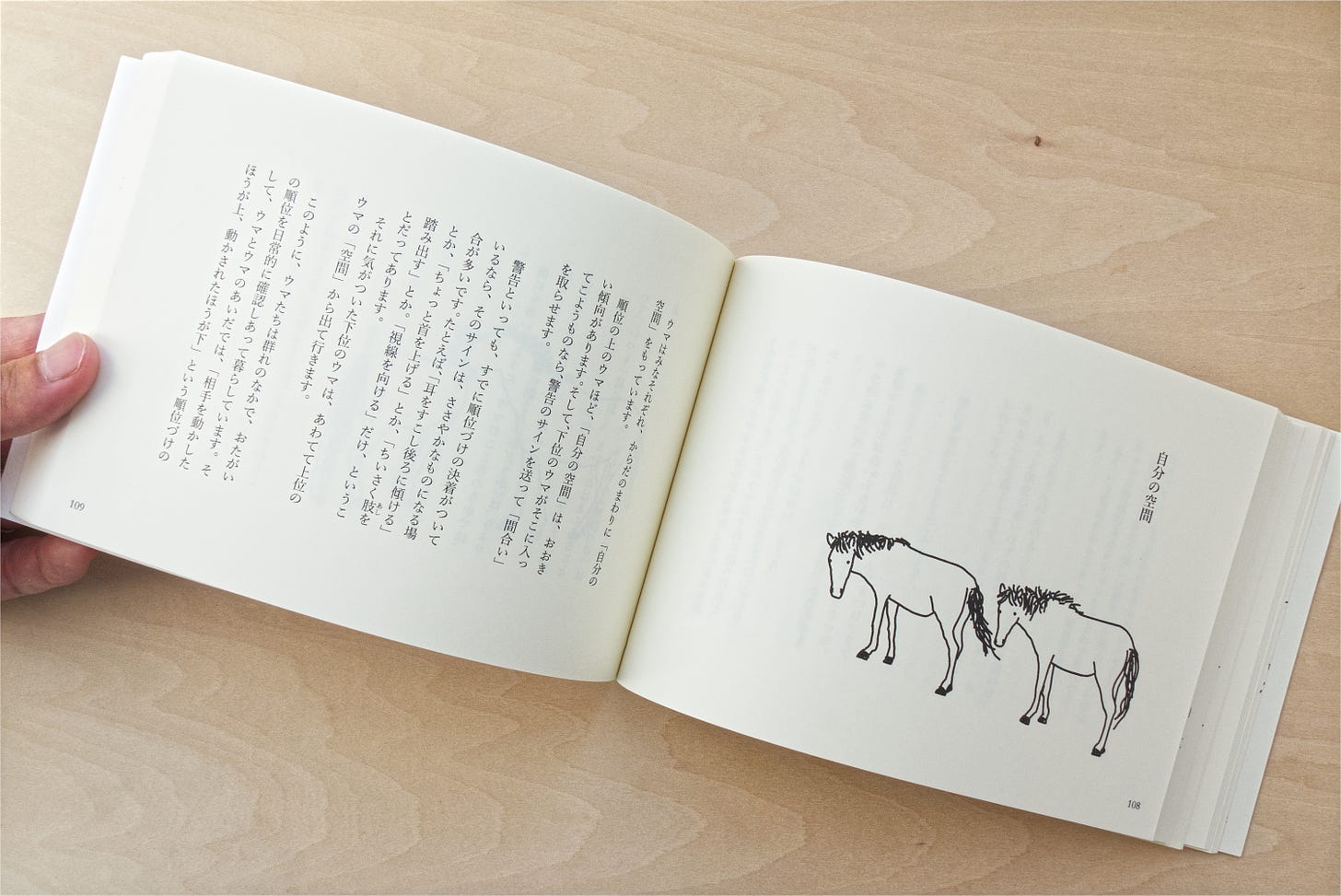

2012年に刊行された『馬語手帖』。 一般の出版流通を使わず、オンデマンドで少しずつ印刷するという形式。12年間で42刷と版を重ね、累計12,200部を発行した2024年12月には、文庫版も発売された photographs by Sobamichi Sawaki

──『馬語手帖』をめくると、例えば耳が「少し開く」のは「くつろいでいるとき」、「横に寝かす」のは「受け身」「無気力」な状態、といった記述があります。河田さんがどのように「馬語」の意味を探っていったのか、そのプロセスについて教えてください。

大きく分けて三つあります。ひとつ目は、馬飼いの先輩や仲間たちに「いま、この馬はこういう状態だけど、どういう意味だと思う?」と質問して学ぶこと。彼らは日常的に馬と接しているので、意識はしていなくても、体感的にいろいろとわかっているんですよね。そうやって問いかけていくと、「こういうことなんじゃない?」「こうかもしれないよ」と少しずつ言語化されていく感じでした。

ふたつ目は、野生の馬たちの観察です。与那国島には野生の馬がいて、群れがどのように動いているか、親が子どもをどう育てているかとか、まわりの大人の馬たちがどう仔馬と関わっているかなど、そういうことをいつでも観察できる。そういう環境が身近にあったことが、いちばん大きかったかもしれません。

そして三つ目は、カディとの一対一の関係性。野生の群れであれば客観的に観察できますが、カディとのやりとりには、どうしても自分の感情が入ってくるし、カディもわたしに感情をぶつけてきます。パーソナルな関係のなかでやりとりをしながら、「こうなのかな、こうなのかな」と悩みつつ、でもふと「あっ、なるほど」と理解できる瞬間があるんです。

──それらの要素をつなぎ合わせながら、少しずつ「馬語」の輪郭が見えてきたということでしょうか。

後追いでことばにするなら、そういうことだったのだろうという感じです。『動物感覚』の著者のように、感覚的に先にわかっているようなところがあって、それを『馬語手帖』をつくる過程でなるべく客観的に検証していったというのが実際のところです。わたしの場合、メソッドと呼べるものはまったくないので、「こうすれば馬とコミュニケーションできますよ」というような言い方はできなくて。カディとわたしのあいだで、ちょっとずつ何かそういう領域をつくっていったんです。馬は馬としてだけじゃなく、わたしも人間としてだけじゃなく、そのあわいに生まれる何か──そういうものをお互いのあいだで、動きながら、変化しながら、やりとりし続けてきました。

群れの外で生きる

──『馬語手帖』に続く著作として、自身と馬との関係性を見つめるエッセイ『はしっこに、馬といる』と『くらやみに、馬といる』を出版されるなど、河田さんは長きにわたって馬たちの社会を観察してきたと思います。そのなかで、どのような発見がありましたか?

ひとつ挙げるとすれば、馬はそれぞれ個性的で、状況もさまざまであり、群れは常に変化していくということです。馬は群れの動物だから、どんなときも必ずその法則にのっとって生きていると思われがちです。でも、実際に野生の群れを長期にわたって観察していると、いろんなケースがあることがわかってきます。もちろん、群れで動く馬たちがほとんどですが、たまに群れから離れて、一頭で暮らす馬がいたりする。普段は群れにいるけれど、ときどき外に出ていってひとりで過ごし、また戻ってくるような馬もいる。人間もそうですが、それぞれの馬に、本当に個性があるんですね。それを、人間の手が加えられていない、野生の馬たちを観察して知ることができたのは、とてもよかったと思っています。

──カディはどんな個性をもった馬だと思われますか。

カディは、どちらかというとちょっと変わっているタイプの馬だと思います。一般的に群れで暮らしている馬は、自分だけ外れると不安になって群れにすぐ戻ろうとするんですが、カディはそうではないんですよね。むしろ、どんどん自分から距離をとっていってしまうようなところがあって。幼い頃に群れから離れて、馬の社会性を身につける機会がなかったこともひとつの要因かもしれません。

──群れのなかにいられないわけですか?

以前、わたしが病気で島を離れなければならなくなったとき、カディを馬仲間たちが管理している群れに預けたことがありました。そこで初めて、カディは他の馬たちと日々を過ごすことになったんですが、なかなかうまくいかなくて。何とか群れのはしっこには入れてもらえたけれど、あまり楽しそうではなかったし、しょっちゅう怪我をしたり、たびたび疝痛(お腹の痛み)にもなったりしたんです。

その後、再びわたしの放牧地でカディを一頭で養うことになったんですが、そうなってからは一度も大きな怪我をしていないし、疝痛にもなっていません。だからカディの場合は、一頭でいることが性に合っているようですね。もしかして、たまたまぴったり気の合う馬に巡り合えたら、また違ってくるかもしれませんが。

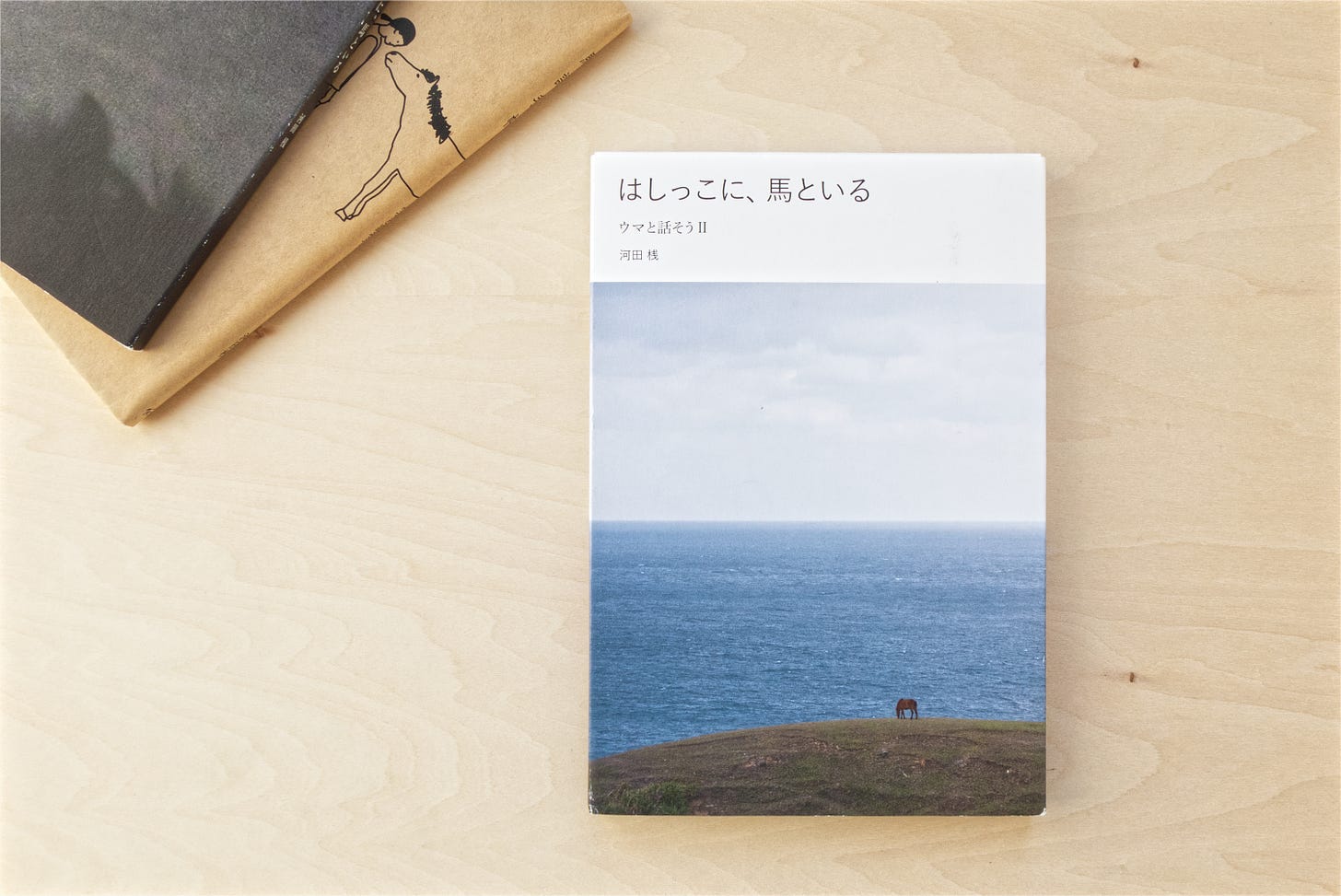

『馬語手帖』に続く『はしっこに、馬といる』(2015)は、馬とのコミュニケーションを通じて、自身の内面や生き方を見つめたエッセイ。馬を力で飼いならすのではなく、少し「弱さ」を抱えたヒトが、馬と対等な関係でいるために、ともに考え、答えを探していく。2025年には文庫版も刊行された photographs by Sobamichi Sawaki

「何もしない」というリアクション

──そんなカディと、河田さんが「馬語」で通じ合えたと思える瞬間は、どのようなものなのでしょうか?

馬はとても敏感な動物なので、反応もとても早いんです。ちょっとでも何かあれば驚いてパッと逃げる。そんなカディがわたしと一緒にいるときに、すごくくつろいで、うとうとしながら眠ってしまうことがある。そういう瞬間に、いちばんうれしさを感じます。それは、「この場所には自分を脅かすものがいない」と感じてくれているということです。人間は、馬にとって脅威にもなりうる存在ですから。カディが安心して眠ること、それ自体がわたしにとっては馬語のひとつなんですよね。

それに、馬はことばと心と体が全部一致している動物です。人間の場合はもっと複雑ですよね。表に出していることばと、思考や感情、そして体が、全部違うってこともありますよね。馬とやりとりするときは、人間も心と体が一致した状態でコミュニケーションするほうが通じやすいです。反対に、そこにずれがあると馬はすごく混乱します。

── 馬語は「心と体が一致している言語」であり、反対に人間はいつもそうとは限らない、というのはとても興味深いです。具体的にどういう場面で実感されますか?

本当に些細なことですが、例えばいまのように夏ですと、夕方になると蚊がすごく多くて、カディのまわりにもたくさん寄ってくるんです。それをかわいそうだなと思って、ある日、人間用の蚊よけスプレーをカディの足元にシュッとかけてしまったことがありました。そうしたら、カディはものすごく驚いてしまって。しばらくのあいだ、わたしが足元に近づくだけで、パッと立ち退いてしまうようになったんです。わたしは「あぁ、そんなことわかってたのに」と後から思って。感覚としては、馬が急にああいうことをされたら怖いと、ちゃんとわかっていたはずなのに、そのときは人間的な思考で「蚊がいるからスプレーしてあげよう」と、つい行動してしまった。

その後、カディは確かめてくるわけです。「さっきのあれは何だったの?」って。「またされるかも」「……あ、されないのか」「じゃあ大丈夫かな」「あ、大丈夫そう」みたいに、細かく細かく確認していく。それでしばらくしてから、カディがいつものようにくつろぐようになる。わたしはそのあいだ、特に何かをするわけではないんです。でも、「何もしない」ということを通して、カディの不安や疑問に対して、すごく微細なリアクションを返しているんですね。そのなかでだんだんカディともシンクロしてきて、やがてすっかり落ち着く──そんなことが起こるんです。

──そうした繊細なやりとりをしているとき、河田さんはどんな感覚なのでしょうか?

馬と一緒にいるときって、自分の意識が拡散しているような感じなんです。人として「わたし」がいるとき──例えば、蚊がいるからスプレーをかけてしまうような「わたし」は、いわば人間の論理や習慣に沿って動いているわけです。でも、馬と連動しているときというのは、「個」がちょっと溶けているような感覚になる。完全に自分がいなくなるわけではないけれど、自然や空間、そして馬の意識も含めた、いろんなものに自分が広がっていくというか。

だから、「これを伝えよう」という意図したコミュニケーションとはだいぶ違う。カディが何かアクションをしてきたことに対して、自分がごく自然にリアクションする。そのリアクションに対して、またカディが何かをしてくる。そういった流れに身を浸しているなかで、細かいやりとりが常に起こっているみたいな感じでしょうか。

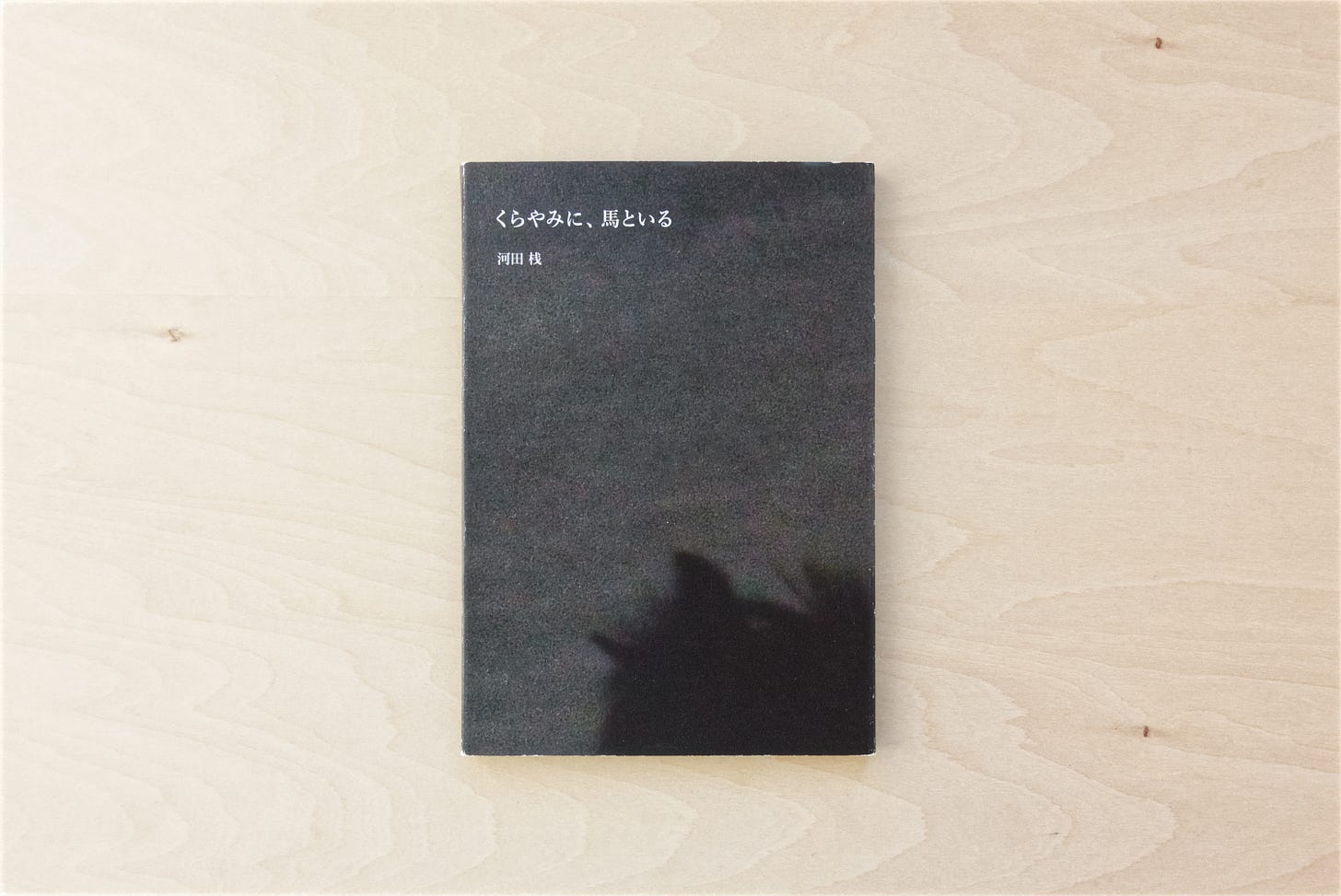

カディブックスの3冊目となる『くらやみに、馬といる』(2019年)は、カディとの暮らしが10年を迎えた頃、夜明け前にともに過ごした静かな時間を綴った一冊。暗闇のなかで撮影された馬たちの写真からは、光や息づかいが立ち上ってくるよう。著者によれば、『はしっこに、馬といる』の続編というより、その「うしろ側」のような位置づけ photographs by Sobamichi Sawaki

馬のような本、本のような馬

──カディとのプライベートで親密な関係性を、カディブックスから「本」としてパブリッシュする=パブリックに届けるという行為は、一見真逆のベクトルのようにも見えて、実は河田さんのなかでは一貫したもののようにも感じるのですが、いかがでしょうか?

わたしは、いま世の中にある考え方や方法から、どうしても外れてしまうんですよね。だからおのずとひとりでずっと考え続けることになる。でも本というかたちだと、『動物感覚』もそうですが、「こういうことか」と確認できるような瞬間があって、それにものすごく救われてきました。全然会ったことのない人でも、あるいはもう生きていない人でも、そうやって対話することができる。

馬についても、きっと多くの人は、わたしと同じ見方はしていないでしょうが、それでも世界のどこかには何かを感じている人がいると思うんです。それは、あまり声を上げないような、どちらかというと受動的な人かもしれない。そういう人たちや、これから育っていく人たちに届けばいいなという思いがあります。「これが正しいから知ってください」というスタンスではなくて、いろんな角度があるということを、少しでも伝えられたらいいなと。カディブックスも、たとえ小さなものでも、その本がそこに存在していれば、いつか誰かがふと出会ってくれるかもしれない。そんな気持ちで始めました。

──馬にも「本っぽさ」があって、本にも「馬っぽさ」があるのかもしれないですね。それを人間社会の理屈に合わせようとすると、大切な部分がこぼれ落ちてしまうといいますか。

本当にそのとおりです。だから、馬と接するときと同じで、これらの本を書くときには「いかに批判せずに、”はしっこ”を書くか」ということにすごくエネルギーを使いました。誰かがいままでやってきたことを否定したいわけではなくて、ただ、まったく違う風景も存在するということを大切にしたかったんです。

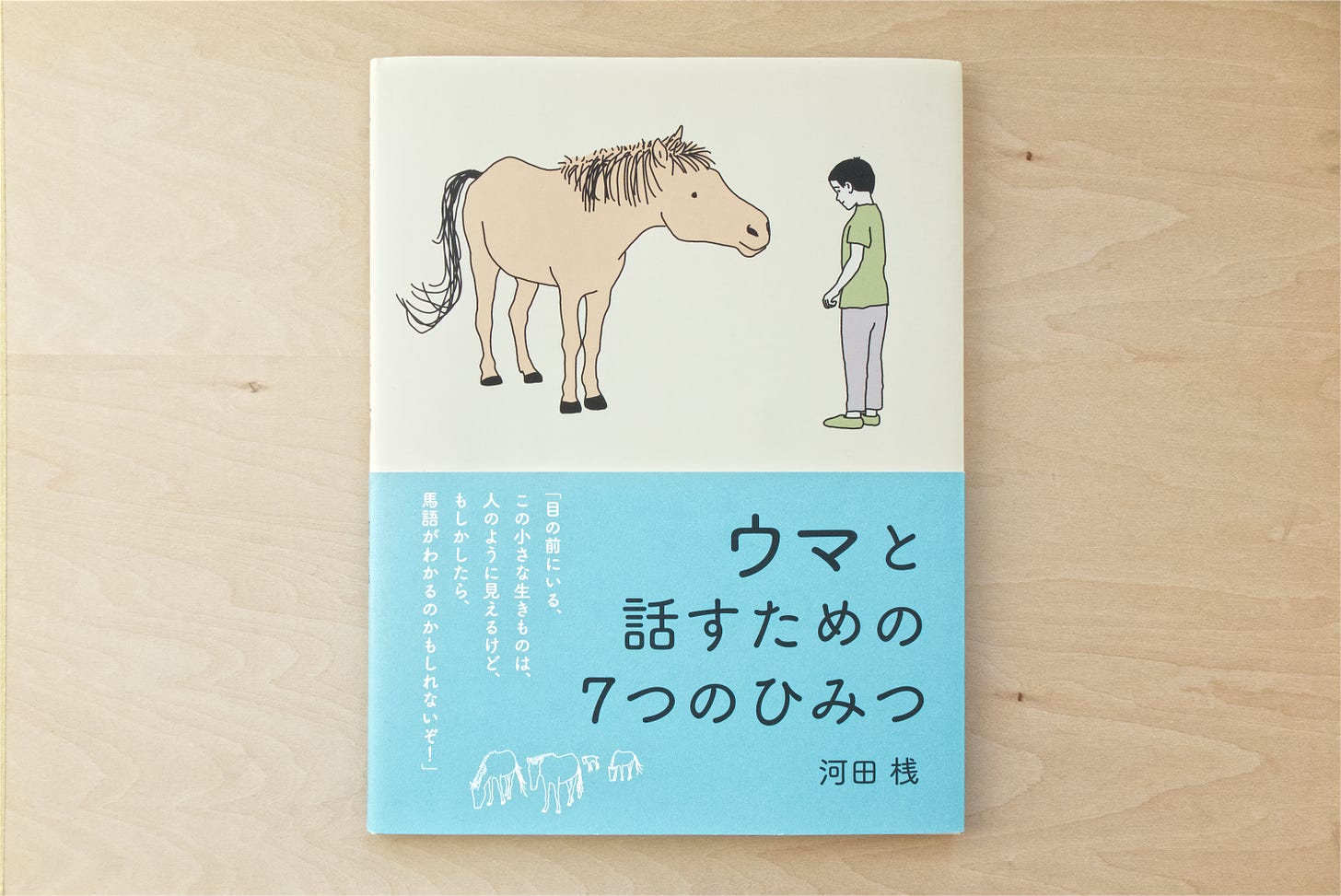

──河田さんの4冊目の著書『ウマと話すための7つのひみつ』はカディブックスからではなく、児童書の出版社である偕成社から出版されました。子どもたちに向けた絵本を出された背景には、どういった思いがあったのでしょうか?

もともと自分から絵本を出そうと思っていたわけではないんです。わたしは普段まったく絵を描かない人間です。ただ、『馬語手帖』をつくるときに、必要があって下手なりに馬の絵を描いてみたんです。それをいいと言ってくださる方がいて驚きました。偕成社さんから「子ども向けの絵本をつくりませんか?」と声をかけていただいたことも、本当に思ってもみなかった展開でした。でも、動物や馬に惹かれる感性をもっている子どもはいるな、と感じて。わたしは馬に出会うまで40数年という長い時間がかかったんですけれど、そういう感性の子どもが馬と出会えるきっかけになればいいなと思ってお引き受けしました。

『ウマと話すための7つのひみつ』(2022年)は、「動物と話してみたい」と夢見る子どもたちに向けて描かれた絵本であり、馬語の入門書。著者が馬の世界に入り込んで見つけた7つのひみつが、やさしく手渡される photographs by Sobamichi Sawaki

──昨2024年4月にはカディとともに与那国島から久米島へ移られ、カディブックスも新しい土地での再出発となりました。これからの時間を、どのように過ごしていきたいと考えておられますか?

『はしっこに、馬といる』にも少し書きましたが、わたしは大きな病気をして、体力が本当にないんですね。カディブックスも、自分の人生があとどのくらい続くかなと思ったときに、いま手元にあるものを全部出しておこうと『馬語手帖』をつくったのが始まりです。そうしたらまだ生きていたので、もう少しやろうかなと『はしっこに、馬といる』をつくり、その後、まだどうしても書ききれていないものがあると思って『くらやみに、馬といる』をつくった。

だから将来を考えて何か活動しているわけではなくて、いま自分ができることをやっておこうという発想です。そもそも受動的ですし、それはこれからも変わらないと思います。何かできるような流れがきたらするかもしれないし、しないかもしれない。馬もカディも、向こうからやってきて、ともに過ごすなかで、未来がつくられていった──そんなふうに感じています。カディと出会って15年以上経ち、お互いにだんだん年を取ってきました。これからも、カディとの時間を大切に過ごしていきたいと思っています。

photograph by San Kawata

【WORKSIGHT SURVEY #14】

Q:人と人とのやりとりに重要なのは「ことば」? それとも「非言語的なやりとり」?

河田さんは、カディとの暮らしのなかで、動きやまなざし、間合いといった非言語的なやりとりにじっと耳を澄ませ、繊細なコミュニケーションを育んできました。わたしたち人間にとっては、「ことば」が最も基本的なコミュニケーション手段である一方、“ことばにならないやりとり”が本音を伝えることもあります。あなたは、相手の気持ちを理解する上で、「ことば」と「非言語的なやりとり」のどちらのほうが重要だと思いますか? みなさんのご意見をお聞かせください。

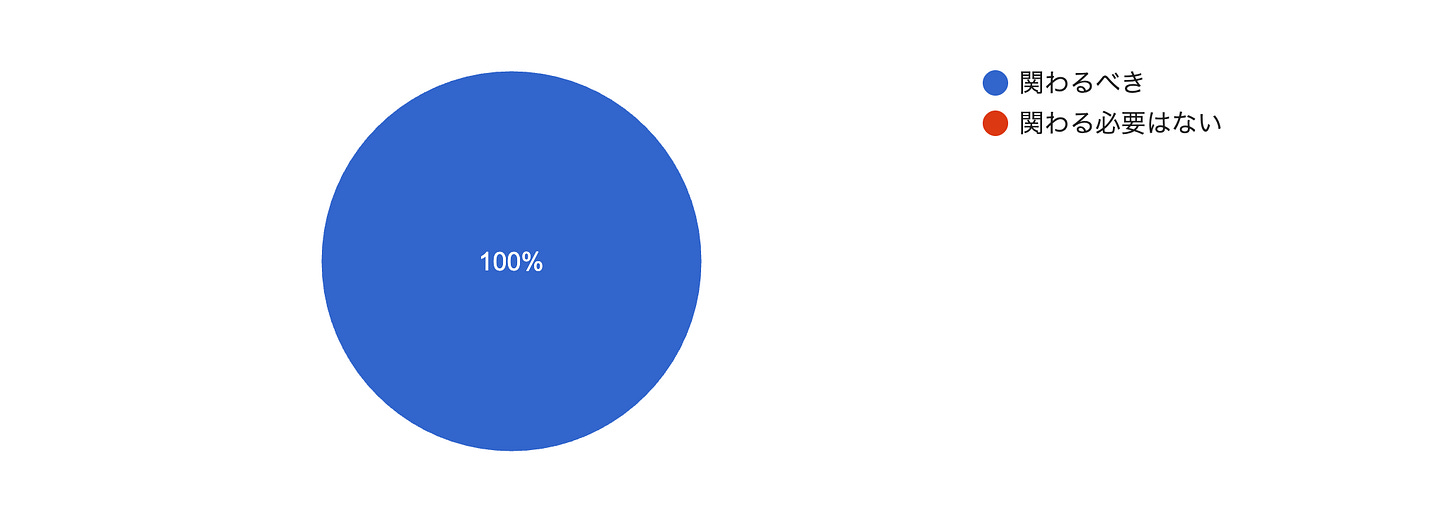

【WORKSIGHT SURVEY #13】アンケート結果

「仕組み」を見立てる、というプロダクト・デザイン:「Mitate products」の商品企画(7月29日配信)

「以下のパーツを全てご購入ください」と、他社ECサイトのリンクが掲載された不思議なオンラインストア。販売されているのは、既製品と別パーツの組み合わせに新たな用途を見立てるプロダクトブランド「Mitate products」の商品だ。完成させるのは購入者。プロダクトデザイナーが役割を拡張しつつ模索する、既存の製造業やメイカーズムーブメントとも異なる新しいものづくりのかたちとは。

Q:デザイナーは、企画や仕組みづくりの段階から関わるべき?

回答理由(抜粋)

モノ単体ではなく、それを取り巻くコトも含んだデザインが求められる昨今において、上流から関わることで、デザインの射程距離を延ばすことができると思います。デザイナーの定義が大きく変わってきているのかもしれません。

コンセプトを立案することや仕組みを設計することもデザインと考えるようになった。

企画や仕組みをデザインすることで、制作物に落とし込める熱量も変わるから。

次週8月12日は、これからの都市における空間のあり方を考えるシリーズ企画「『場』の編集術」第2回として、広島・皆賀にある循環型コミュニティスペース「ミナガルテン」の創設者・谷口千春さんのインタビューを配信します。境界を溶かすような空間デザインや、スモールコミュニティの重ね合わせなど、従来の都市開発とは一線を画すまちづくりの実践について伺いました。お楽しみに。