音楽の奥にひしめく、無数の「物語」:中村隆之と柳樂光隆が語る、『ブラック・カルチャー』の今日性

世界各地で同時代的に生み出されている、ジャズ・ミュージシャンたちの先端的な実践は、音楽の領域を飛び越えて、わたしたちの世界の自律的なありようを示唆している。そんな折、音楽をテーマの中心に据えて、アフリカに由来する文化とその歴史を概説する新書が刊行された。研究者と音楽評論家の対話は、現在を語るために絶えず歴史が召喚され、それがまた現在へ往還する、セッションのような語らいとなった。

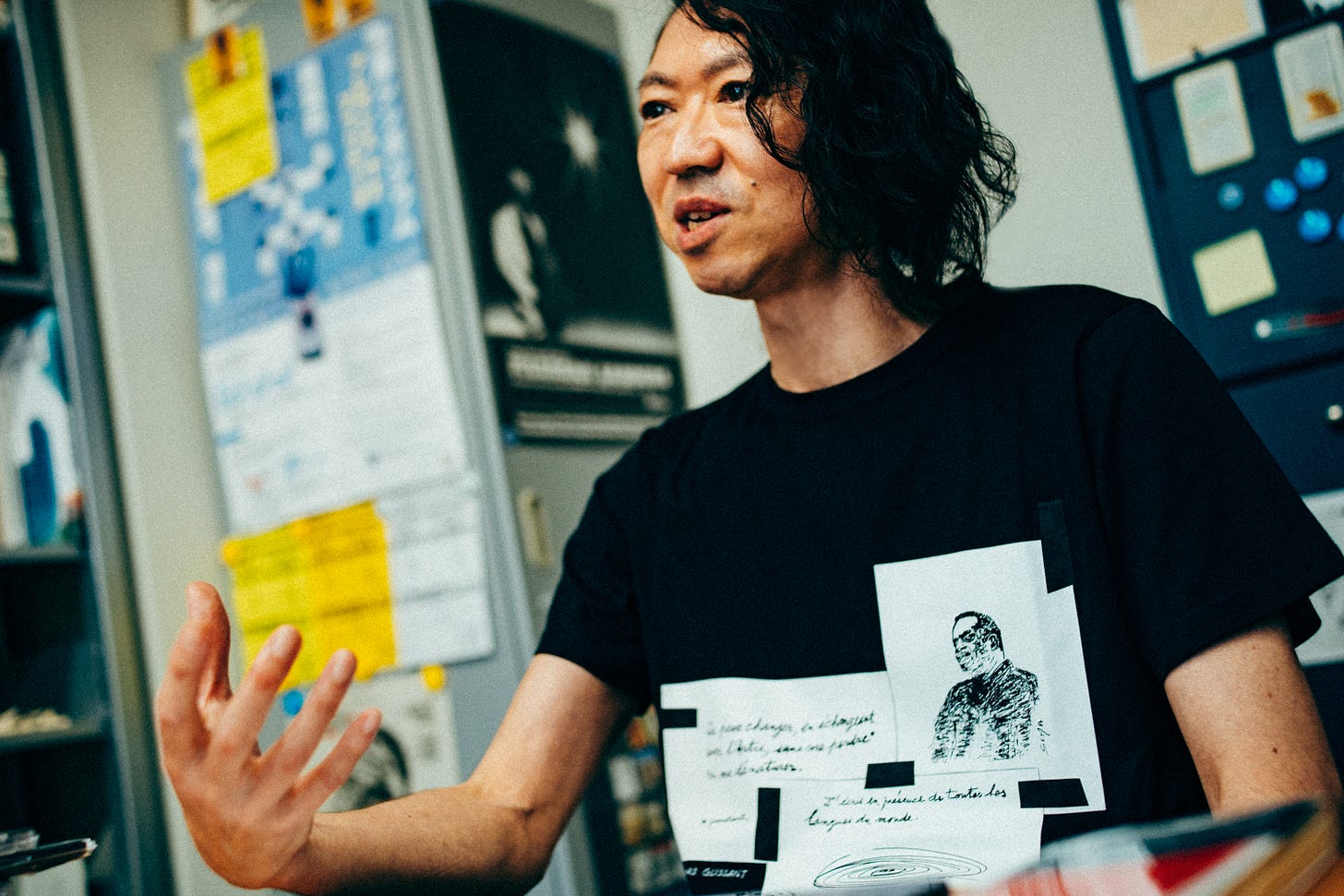

『ブラック・カルチャー』(岩波新書)を上梓した中村隆之氏(左)と、本対談の発案者でもある音楽評論家・柳樂光隆氏。早稲田大学・早稲田キャンパス、中村氏の研究室にて収録

事のはじまりは、ジャズを専門に音楽評論やミュージシャンへのインタビューを手がける柳樂光隆氏からWORKSIGHT編集部に届いた、中村隆之氏との対談希望だった。中村氏が2025年4月に上梓した『ブラック・カルチャー:大西洋を旅する声と音』(岩波新書)が、待望にして垂涎の一冊だったというのだ。同書の冒頭には、「ブラック・カルチャー」=「アフリカに由来する文化」とした上で、「音楽」がその「文化的基層」を成していると書かれている。

2010年代以降、世界の先端的なジャズ・シーンを日本国内に紹介し続け、ムーブメントへとつなげてきた柳樂氏の目に、『ブラック・カルチャー』が魅力的に映ったのはなぜか。その理由を両者の対話のなかで掘り下げていくと、現代を考えるにあたっての重要な手がかりへ、ゆっくりとたどり着いていった。

photographs by Kaori Nishida

interview and text by Fumihisa Miyata

現在を掘る、歴史が顕れる

──まずは、ジャズを中心に音楽評論やインタビューに取り組む柳樂さんが、この『ブラック・カルチャー』という本に魅かれた理由からお話しいただけますか。

柳樂 わたしはジャズのライターをはじめて15年ぐらいになるんですが、アメリカのミュージシャンの取材をするうちに、自然とアフリカン・アメリカンの人たちの話を聞く機会が多くなっていきました。インタビュー全体でいうと、いままで1000本以上はしてきたと思うのですが、体感的には8割以上がアフリカン・アメリカンへの取材です。度々顔を合わせる人も出てきましたし、そうやってだんだんと仲良くなっていくうちに、インタビューも単に新作アルバムの話だけではなく、アメリカの黒人たちのバックグラウンドに立ち入っていくようになったんですね。

並行して2010年代半ばぐらいから、イギリスのジャズがすこしずつ盛り上がってきたんですが、そこでも話題になるのはアフリカ系の人たちだった。つまり、アメリカ以外のアフリカ系ミュージシャンたちの作品が注目されるようになってきた。2010年代に入ってからは、自分たちのことをアフロ・ブラジレイロと呼ぶミュージシャンたちによるブラジル音楽シーンも、活況を呈してきました。これは書く側も考え方を変える必要があると気づきまして、いろいろ調べながら話を聞くようになると、アーティストたちが語ることばも違うものがこぼれるようになってきました。例えば、「ディアスポラ」とか、「デコロナイゼーション」(脱植民地化)といったことばを口にするようになってきた。ジャズの最前線を追ううちに、ミュージシャンたちの語り口がだんだん変わってきたんですね。そのうち、フランツ・ファノンといったようなカリブ海出身の思想家の名前も飛び出してくるようになって、「そうか、こういう思想も勉強しなきゃいけないんだ」と気づいたんです。正直、大変だなとも思ったんですが(笑)。

──ファノンは『黒い皮膚・白い仮面』や『地に呪われたる者』などの著作で日本でも知られる、フランスを拠点に20世紀半ばに活躍した思想家ですね。

柳樂 後ほど話題に出ると思いますが、エメ・セゼールや、その下の世代のエドゥアール・グリッサンといったカリブの思想家たちの著作も、アフリカン・アメリカンのミュージシャンの話を聞く上で重要であることがわかってきた。ただ、ファノンも含めていずれも日本語ですこしずつ読んでいったんですが、なかなか難しかったのも事実なんですね。

偶然にもここ数年、例えばNHK Eテレの『100分de名著』でファノンの『黒い皮膚・白い仮面』が取り上げられ、テキストも発売されるといった、入門者にはありがたい手がかりが増えてきてはいました。中村隆之さんがwebゲンロンで書かれていた「アフリカ哲学への招待:『他者の哲学』から『関係の思想』へ」なども読んでいたんです。そんななか、ジャズ・ミュージシャンたちの音楽の背景にあるものをまとまったかたちで書いてくださったのが、中村さんの『ブラック・カルチャー』なんですね。「とりあえず、これを読んでみてください」と日本のリスナーや読者に伝えられる一冊がようやく出た、ということなんです。

中村 ありがとうございます、そう言っていただけてとても嬉しいです。わたしも柳樂さんのご活動には大変刺激を受けてきました。ロンドン生まれのサックス奏者シャバカ・ハッチングスがサンズ・オブ・ケメット、すなわち古代エジプトで「黒い土地」を意味する「ケメット」の「息子たち」という、アフリカに根差したグループ名義でリリースしたアルバム『ブラック・トゥ・ザ・フューチャー』(2021年)で柳樂さんがCDの解説を書かれていましたね。このライナーノーツは、『ブラック・カルチャー』の最終章に関係する重要な参考文献として挙げています。

すこし時間を遡るのですが、カリブ海のフランス語文学を専門にしてきたわたしは、2009年から2010年にかけてマルティニック島に滞在していました。グリッサンもまだ生きていた頃なのですが──1928年生まれの彼は、3.11の前月、2011年2月3日になくなりました──、日本に帰国した当時は、ジャズ・ピアニストであるロバート・グラスパーの名前をだんだんと耳にするようになっていた時期だったんですね。わたしは元来、ブラック・ミュージックを中心にして関心の赴くままに音楽を楽しむ雑食のリスナーではあったのですが、ジャズが一気に変化してムーブメントになっていく様子を目の当たりにしました。

──ヒップホップの手法をもはや前提として織り込んだ、グラスパーの『Black Radio』(2012年)が一世を風靡していった頃ですね。

中村 そうした新しい、現行のジャズ・シーンを日本国内で積極的に紹介していらしたのが、2014年から『Jazz The New Chapter』シリーズを手がけてこられた柳樂さんでした。のちにシンポジウム会場やSNSなどを通じての交流はすこしだけありましたが、こうしてじっくりお話をうかがえるのは、こちらこそまさに「渡りに船」なのです(笑)。というのも『ブラック・カルチャー』という本は、とにかく議論のベースとなる歴史や背景を記述することを目指していたので、現在進行形で活動している人たちの話をあまり入れることができなかったんですね。

2023年に本書の前半部をウェブ連載していたとき、柳樂さんが『ローリング・ストーン』誌のウェブサイトなどで発表するインタビュー記事を目にしていました。それらの内容が先ほどの、柳樂さんが感じてこられた近年の変化のお話と重なるのだと思います。『ブラック・カルチャー』で書き進めている歴史の先に、こうしたジャズを中心にした現在の音楽シーンがつながっているのだという思いを強くしていたんですね。

柳樂 それぞれが、逆方向から刺激を受けていた、と(笑)。わたしは近年、昭和音楽大学でジャズ史の講義を受けもっています。グラスパーにしろ、同様に近年の最重要人物であるサックス奏者のカマシ・ワシントンにしろ、学生たちに学んでもらうにはそれらの音楽の背景にある、1960年代後半からの公民権運動をきっかけにしたさまざまな運動である「ブラック・パワー」のことを知ってもらわなければ始まらない。ジャズのみならず、ラッパーのケンドリック・ラマーなども同様です。

例えばグラスパーにしたって、その音楽の背景のひとつには母親がゴスペルシンガーだったということがあり、しかもそのゴスペルは、日本の住むわたしたちが何となくイメージするような合唱のスタイルという意味以上の、教会がもつコミュニティとしての側面があるということにすぐ行き当たる。音楽について書く人間としても、さまざまなジャンルをミックスするグラスパーの音楽について考えていくことは、新しいものと伝統的なものに引き裂かれながら調べていく必要性へと連なっていきます。そのときに真っ先に手に取るべきコンパクトかつ総論的な解説書として、『ブラック・カルチャー』はうってつけの一冊だと感じました。

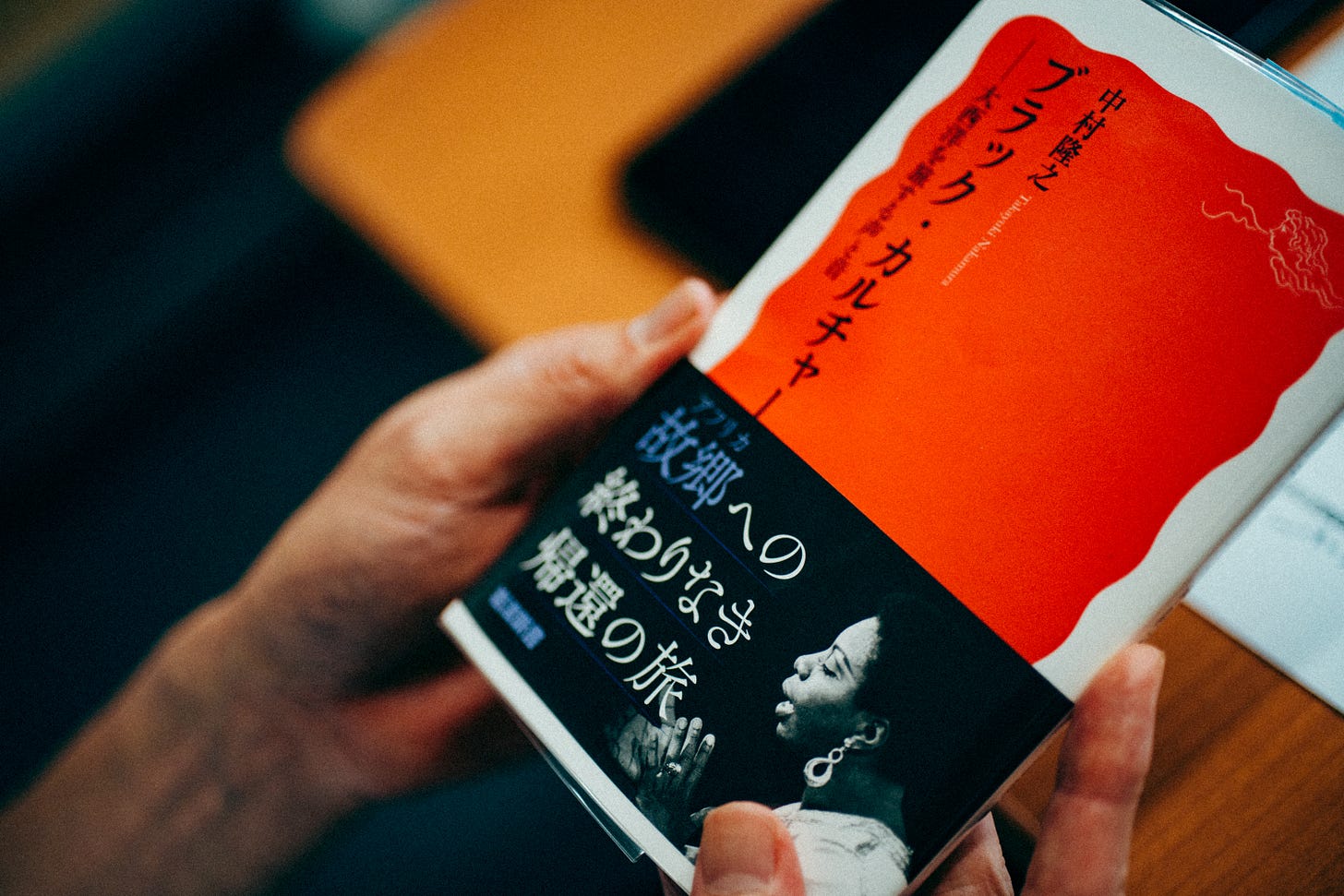

中村隆之|Takayuki Nakamura(写真上) 1975年、東京都生まれ。早稲田大学法学学術院教授。2006年、東京外国語大学大学院地域文化研究所博士後期課程修了。博士(学術)。専攻はフランス語圏文学、環大西洋文化研究。著書に『カリブ‐世界論』、『エドゥアール・グリッサン』、『野蛮の言説』、『魂の形式 コレット・マニー論』、『第二世界のカルトグラフィ』、『環大西洋政治詩学』など。2025年4月、『ブラック・カルチャー』(写真中、岩波書店)を上梓。帯には、ニーナ・シモンの姿。取材当日の中村氏のTシャツには、エドゥアール・グリッサンのプリントが

柳樂光隆|Mitsutaka Nagira(下) 1979年、島根県生まれ。音楽評論家。専門はジャズ。東京学芸大学卒業後、レコードショップでの勤務を経て、2000年代末から活動。21世紀以降のジャズをまとめた『Jazz The New Chapter』シリーズ(2014年~)の監修者。シリーズ最新刊の『Jazz The New Chapter 7』も鋭意製作中。共著に鼎談集『100年のジャズを聴く』など。近年は昭和音楽大学非常勤講師を務める。取材時のTシャツには、「BLACK HISTORY IS BRITISH HISTORY」の文字

「環大西洋」という視座

──前提として、『ブラック・カルチャー』がどういう本なのか、改めてうかがえますか。

中村 わたしはもともと、フランス語で執筆するカリブ海出身のアフリカ系作家を研究しており、そこからアフリカまで関心を広げてきました。だんだんと大学でもアフリカ文化に関する科目を担当するようになり、ここ早稲田大学では「芸術論」という科目で、音楽を中心としたアフリカ系文化論を講じています。本書の企画もそうしたなかで提案いただいたものです。わたしの狭い見識のなかでの話ではあるのですが、日々の授業や執筆を通じて痛感したきたのは、日本でアフリカ系の文化論を学ぼうと思ってもなかなか適切なイントロダクションが用意されていない、ということなんです。

柳樂 本当に、なかなかないんですよね。

中村 そこで改めてブラック・カルチャーについて書こうとしたとき、重要だと感じたのが「環大西洋」という視座です。大西洋を中心にして、アフリカ大陸、ヨーロッパ大陸、南北アメリカ大陸という大陸間における関係性を見ていく、ということですね。欧米では中南米を含めた「アメリカス」(わたしはスペイン語の発音をもとにこう記します)という複数形のことばが用いられますが、それはまさに「環大西洋」的な視座へ連なっている。奴隷貿易を経て、アフリカから連れてこられた人びとがどのように文化を伝えていったのかという環大西洋的な物語を、わたしは書いてみようと思いました。

──なかでも軸足を置いたのが、音楽ですね。

中村 そうですね。序盤で触れるのが西アフリカの口頭伝承と音楽で、フランス人が「グリオ」と呼んだ人びとがいて、彼らはいわば、「言葉という素材を音楽化しながら扱う職人」でした。こうした数々のアフリカの文化は、奴隷貿易という過酷な状況下でほとんど解体されようとしながらも、物を叩いてリズムを生み出すドラミングといった行為を通じて密かに、そして力強く残されていき、ブラック・ミュージックに受け継がれている。それが、本書が描く物語です。

さらに、ここでいうブラック・ミュージックは、アメリカの音楽として語られるものだけではなく、アフロ・ディアスポラの音楽全体としてブラック・ミュージックという視点で捉え直そうとしているものです。こうした観点も、実は音楽評論家の中村とうようさんが先取りしていたのだということに本書を書きながら気づいたこともあり、先達へのリスペクトも込めて執筆しました。

中村隆之氏の研究室より。カリブ海のグアドループに生まれたフランスの作家マリーズ・コンデが2024年4月に逝去した際の、「リベラシオン」紙の追悼記事

ジャズの最先端、読めない言語

柳樂 最近インタビューしたミュージシャンに、1982年に南アフリカで生まれたンドゥドゥゾ・マカティーニというピアニストがいます。名門ブルーノートから作品をリリースし、あちこちのジャズ・フェスティバルに引っ張りだこ。世界中から注目を集めている南アフリカのジャズ・シーンの最重要人物なんですが、イギリスの人びとが南アフリカのジャズを紹介し始めて、ンドゥドゥゾのことを知ったときにわたしも面食らったのが、まず曲名がわからない、ということなんです。

──昨2024年にブルーノートからリリースされた『uNomkhubulwane』も、「ウノンクブルワニ」とはすぐ読めませんね。

柳樂 本人の話によれば、「特に南部アフリカに暮らすNguni(ングニ)というバントゥ系グループの人々の創世神話」に基づくもので、「アルバムのテーマは、神話に出てくる雨の女神」だというんですね。2022年リリースの『In the Spirit of Ntu』にしても、「NTU」=「生命の力」という概念があるのだそうです。

これらはなんとか調べたり、あるいは実際にアーティストに話を聞いたりしないとわからないところでもあります。そしてンドゥドゥゾにインタビューしてみると、まさに環大西洋的な「記憶を回復するための戦略」としての音楽といった話が出てきたり、ファノンやグリッサンに関する話が弾んだりする。ジャズの最先端を走るミュージシャンたちが、今回『ブラック・カルチャー』に書かれたような話をしているわけなんですね。

中村 『ブラック・カルチャー』のキーワードのひとつは、「変わりゆく同じもの」です。非常に厳しい状況に置かれつつも、さまざまに変容し続けながらなんとか生き延び、自分たちの文化を継続させてゆくために、たくさんの知恵が生まれてきたのだと思います。その知恵は、ジャズはもちろん、ブルースやソウル、R&Bやヒップホップといった音楽的な営みのなかに反映されているはずだと考えて執筆した本でした。ンドゥドゥゾ・マカティーニさんがもっている知識のベースにあるものは、まさにアフリカン・ディアスポラとアフリカ人の知恵のアーカイブ。その共有された知や思想を発掘したり、音楽という実践を重ねたりしていくなかで、柳樂さんに語られたようなことばが生まれてきたのではないかと思います。

柳樂 他にも例えば1997年アメリカ生まれの、まだ20代後半という若いアルトサックス奏者であるイマニュエル・ウィルキンスは、本当に面白いんですよ。日本の陶芸にインスパイアされて「アフロ民藝」というコンセプトを打ち立てた現代美術作家シアスター・ゲイツからも影響を受けていて、領域横断的なことばを語る人でもあるんですね。

グラミー賞も受賞して日本でも人気が高いミシェル・ンデゲオチェロが共同プロデューサーに名を連ねた『Blues Blood』というアルバムのリリース時にインタビューをしたんですが、「僕は『vessel』(器)、もしくは何かをアーカイブし、伝えるチャンネルとしての『body』(体、塊、物体)という概念に対する強いこだわりがあるんだと思う」というように、明らかにトランスアトランティックな思考をしている。こうした表現を、20代、30代のミュージシャンが新たにやり始めているということは、とても重要だと思います。

上:ブルーノート・レコーズのYouTubeアカウントより、ンドゥドゥゾ・マカティーニによる「Libations: Omnyama」のオフィシャル・ビデオ 下:イマニュエル・ウィルキンス「MATTE GLAZE」。シアスター・ゲイツにインスパイアされた楽曲で、曲名にある「GLAZE」は陶芸に使用される釉薬を意味する

知らないけど、知っている

柳樂 とはいえ、今回の本のタイトルを見たとき、ちょっとびっくりしたことも事実なんです。いまはブラック(黒人)ではなくアフリカン・アメリカン(アフリカ系アメリカ人)と呼ぼうという話があったり、ブラック・ミュージックということばを用いることにも議論があったりしますが、そうしたなかで『ブラック・カルチャー』というタイトルをつけるのは、かなり勇気が必要だったのではないかな、と。

中村 もちろん、アカデミズムの世界でもさまざまな議論があるんです。わたしはいま、まさにブラック・カルチャーといえる文化にまつわる、とある事典の編纂に携わっているのですが、そこでも本当にいろいろな意見を交換した結果として「ブラック・ディアスポラ文化」ということばに最終的に落ち着きました。わたしの本の場合は、新書としての間口の広さを優先したところは正直ありますが、やはりブラック・パワーのことも念頭にあります。すべてを包摂し、皆が納得する表現はなかなかないと思いますから、現時点でそのことばを使った責任を引き受けると心に決めて、『ブラック・カルチャー』と名づけました。

──ただ、例えば2020年のグラミー賞で「最優秀ラップ・アルバム賞」を受賞したラッパーのタイラー・ザ・クリエイターが、ジャンルを超えるような作品をつくっても「ラップ」、あるいは「アーバン」というカテゴリーで──つまりはブラック・カルチャー的にしか評価されないと苦言を呈したこともありました。その後に「最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム」という部門は「最優秀プログレッシブR&Bアルバム」へと名称が変更されています。

柳樂 そのあたりの「音楽ジャンルと人種」の問題は目下状況が動き続けている領域で、特に近年ホットなのがアフリカン・アメリカンとクラシックというトピックです。例えばジョン・バティステというピアニストが2024年に出した『ベートーヴェン・ブルース』というアルバムは、ベートーヴェンをときにブギっぽくしてみたり、ブルースっぽいフィーリングで弾いてみたりしているカバー集なんですね。そこでバティステはベートヴェンのなかにあるリズム面でのアフリカ性を抽出したりもしています。

トランペット奏者・作曲家のテレンス・ブランチャードは、世界最高峰のオペラシアターとされるニューヨーク・メトロポリタン歌劇場で2021年に上演された、史上初のアフリカン・アメリカンの作曲家によるオペラ『Fire Shut Up in My Bones』を手がけました。インタビューでテレンスが言うには、自分が初だといわれるけれども、初となり得たのになれなかった多くの先駆者がいる、と。たとえば1930年代には、ウィリアム・グラント・スティルという作曲家の作品が「黒人のオペラ」だからと幾度となく上演拒否されているわけですね。クラシックという特に人種差別が大きいジャンルで、いかに非白人を適正に評価し、歴史に位置付けていくかということは、いまさまざまな場で問われ始めています。わたしは、ビヨンセがカントリーの次に取り組むのはクラシックやオペラなんじゃないかと睨んでいますが、そのくらい重要なテーマなんです。

──なるほど。まさに環大西洋的な状況下で絶えずブラック・カルチャーが変化していることを感じますが、そこで思考する鍵として中村さんが提示しているのが、カリブの思想家エドゥアール・グリッサンの〈関係〉という有名な概念ですね。

中村 グリッサンのいう〈関係〉は、コロンブスの「新大陸発見」や奴隷貿易を起点としたアフロ・ディアスポラの経験をもとに、さまざまな文化の混淆や接触を繰り返して変化していくわたしたちの世界の基本様態を示した概念です。概念といっても哲学的な意味でのコンセプトではなく、ゆるやかなイメージなんです。〈関係〉は良いとか悪いといった倫理的価値判断ではなく、現象を示すものです。

柳樂 先日、リオーネル・ルエケというベナンのギタリストにインタビューしたんです。グラスパーよりすこし年上というぐらいで、ハービー・ハンコックのバンドにも参加しているミュージシャンですが、語っている内容がグリッサンの思想めいていたので、「もしかして知っている?」と聞いたら「知らない」と。でも、グリッサンの先達であるエメ・セゼールは知っているといってました。日本でも邦訳のある『帰郷ノート』などは、学校で読まされていたようですね。直接影響を受けている場合もそうでない場合もあると思いますが、ファノンやセゼール、グリッサンの思想は、かなりアフリカン・アメリカンのジャズ・シーンの思想と相通じていると思います。

上:テレンス・ブランチャードによるオペラ『Fire Shut Up In My Bones』のハイライト動画 下:アムステルダムのジャズクラブ・Bimhuisでのリオーネル・ルエケのライブ映像

透明ならざる音楽とことば

──思想の領域にすこし踏み入りますと、中村さんが『エドゥアール・グリッサン:〈全-世界〉のヴィジョン』(岩波現代全書、2016年)で論じたように、例えばセゼールの思想は蜂起につながるような「瞬間」的な力に満ちているのに対して、それを批判的に継承したグリッサンは「持続」に重きを置くなど、実はさまざまな違いもありますよね。そもそもカリブ海で育まれた思想を他に敷延したときにその固有性が奪われないか、もし問題ないとしてもグリッサンを中心に置くべきかなど、WORKSIGHTでもこれまで取り上げてきたようにいろいろと意見があると思うのですが、どうお感じになりますか。

中村 グリッサンはブラック・スタディーズといわれる学問領域のなかで、すこし毛色が異なるんですよ。ファノンとセゼールは、ある意味ではセットにして考えていいというか、大きく言ってアフリカとのつながりを重視した脱植民地主義的な思想です。一方のグリッサンは、カリブ海の経験というのはアフリカの文化とほぼ断絶してしまっていると考えている。むしろ本質主義的なつながりが切れ、純粋性というものが成立しないところで、〈関係〉のなかに巻き込まれていく人びとの姿というものを見ている。

アフリカ中心主義的なブラック・スタディーズにおいて実はグリッサンは相性が悪い側面があるし、『ブラック・カルチャー』という本を書くにあたって、グリッサンを核のひとつにもってくるというのも実はかなりアクロバティックなところがあるんです。とはいえ、グリッサンの思想から直接的・間接的に影響を受けているアフリカン・アメリカンの思想やアーティストはやはりいる。アフロ・ディアスポラの遺産のなかに、グリッサンを位置づけなおすことは可能だと思うし、それが本書の特徴のひとつだともいえるかもしれません。

柳樂 グリッサン的、あるいはカリブ海的な思想というものは、いまのミュージシャンに話を聞いていてもやはり端々で感じます。例えばジャズの発祥の地とされるニューオーリンズの話題になると、あれはアメリカの南部ではなくカリブの北なんだ、というようなニュアンスの発言になってくる。

グリッサンはアフリカとの間に断絶を見ているということですが、こんな例もあります。先ほど触れたリオーネル・ルエケは、アフリカのギターのさまざまな演奏の方法を学ぶことができる、「GuitAfrica」というアプリをつくっている人でもあるんです。ある種のパン・アフリカ的な思想があるんだけれど、でも隣の国や地域のことはわからないから、自分たち自身も学んでいるんだ、ということのようなんですね。彼自身、歌詞をのせるときはベナンのフォン語やミナ語、ヨルバ語といった言語を用いるんですが、それを理解できる人はアフリカでもほとんどいない。でも、それでいいというんですね。理解しなくてもサウンドとしてそのまま受け止めてくれていいし、理解したい人は調べてみてほしい、と。それはグリッサンがいうところの「不透明性」の話だと思うんです。

中村 まさに、そうですね。グリッサン自身は「不透明性」を、カリブ海の経験に基づく概念として掲げました。すべてが明晰さのもとに晒されていく西洋的な透明性に対する、不透明性ですね。これは、奴隷とされてきた人びとが、被支配者に対して心の内を見せないという態度に基づいています。あらゆることを理解しようとする西洋文化に対して、別の知の組み立て方をしていくわけですね。見えないものが必ず自分たちのなかにある、と。その「不透明性」を例えばリオーネル・ルエケの実践に見いだすということは、グリッサンの〈関係〉をブラック・カルチャーの〈関係〉へと読みひらいていくことにつながるのかもしれません。

上:中村氏の研究室の書棚から、エドゥアール・グリッサンの顔が覗く 下:話は尽きることがなく、気がつけば日が暮れていた

新しい物語、自分のシステム

──先ほどの「不透明性」の話を踏まえると、おふたりの取り組みには相当の困難が伴いますよね。透明にしきってはいけない音楽という対象に、ことばを用いて並走し続ける、という……。

柳樂 わたしの場合、本当にそうですね。ミュージシャンにひたすら「それ、どういうことですか?」と聞き続けているわけなので……(笑)。アフリカとの何らかの関係に基づく音楽や演奏に対して、リズムなどの要素からその構造を分析的にアプローチしていくだけだと、肝心なものが見えなくなってしまったり、語ることができなくなってしまったりするのではないか、と感じているんです。だからこそ、ひたすらその音楽の背景や、思想について聞くようになってきたんですね。

中村 人びとが積み重ねてきたことばのアーカイブがあるからこそ、そこからミュージシャンたちがつくり出し、差し出す音楽を、わたしたちもまたより深く受け止めることができるのだろうと思います。

柳樂 最近いろんなアーティストへのインタビューで話題になるのが、自分たちの歴史を編み、新しい物語をつくる、というようなことなんです。しかもその姿勢が、まったくといっていいほど一枚岩ではない。自分が納得することばで物語を書き、音楽にする方法は、それぞれにあるということなんです。

例えば1983年生まれのサックス奏者、ジェームス・ブランドン・ルイスは、自分の音楽の「システム」をつくる、というような表現をします。それは彼が学生時代に師事したワダダ・レオ・スミスというトランペット奏者の思想の影響を受けているのですが、西洋の音楽理論に縛られず、自分でつくった言語やルールに基づいて音楽をやる、という話をしているんですね。

中村 柳樂さんによるジェームス・ブランドン・ルイスへのインタビューに、印象的な一節が出てきますね。

「あなたは誰ですか?」と問われたら、「私はアフリカ系アメリカ人、でも私は世界中のどこにも属することができる存在だ」と答えるでしょう。強制的な移動によって記憶が消されたとしても、そこにはトラウマだけでなく「再創造」や「好奇心」といった新たな可能性も残される。だからこそ、サン・ラが「自分は土星から来た」と語ったように、私も自分自身の物語を自由に描くことができるのです。

その物語が、ルーツをたどるものであってもいいし、逆に必ずしもアフリカ回帰というようなひとつの方向をとる必要もない。いずれにしても、自分たちの拠って立つ根拠がはっきりしないということが、アフリカン・アメリカンやカリビアンの人びとにとって解消されない問いであるわけですが、そこから自分たちの物語をつくっていくときに歴史が再発掘されていく。そのことの意味を、わたしも考えていきたいと思っています。

ジェームス・ブランドン・ルイス・トリオによる「Left Alone」の演奏映像

柳樂光隆推薦

『ブラック・カルチャー』を読みながら聴く最先端ジャズトラック5選

本対談の内容を踏まえ、『ブラック・カルチャー』を片手に聴きたい近年のジャズトラックを、柳樂氏に選んでもらった(Spotifyのプレイリストはこちらのリンクから)

selection and text by Mitsutaka Nagira

1. ミシェル・ンデゲオチェロ「Virgo(feat. Brandee Younger, Julius Rodriguez)」

「Virgo」は「私の祖先が船から飛び降り、海を歩いて渡ってきたというようなストーリーを想像しながら、私自身の神話を描いた」というトランスアトランティックなストーリーを表現したもの。即興演奏を駆使し、SF的なイマジネーションを鳴らす。当時ミシェルは劉慈欣の小説『三体』を読んでいたとか。アルバム『The Omnichord Real Book』(2023年)収録。

2. アンブローズ・アキンムシーレ「Tide of Hyacinth」

いま、ジャズシーンの若手に最も影響力をもつひとり。「ブルースとは何か?」を探求したアルバムの幕開けの曲ではヨルバ語のチャントを取り入れた。彼の父はナイジェリア生まれ。アキンムシーレという名はヨルバ語で「神の子」を意味する。アルバム『on the tender spot of every calloused moment』(2020年)収録。

3. チーフ・アジュア「Blood Calls Blood」(Christian Scott aTunde Adjuah名義)

クリスチャン・スコットはニューオーリンズのマルディグラ・インディアンのトライブのチーフに就任してからチーフ・アジュアに改名した。近年は西アフリカの弦楽器のコラやンゴニを参照したオリジナルの弦楽器アジュアーズ・ボウを演奏し、独自の音楽を奏でている。アフリカ系アメリカ人がバンジョーではない弦楽器を創出した可能性を提示する興味深い活動。アルバム『Bark Out Thunder Roar Out Lightning』(2023年)収録。

4. サンファ「Spirit 2.0」

ケンドリック・ラマーらにも起用されるイギリス拠点のヴォーカリストは母親への想いや娘へのメッセージを自身の音楽に込める。それはシエラレオネのルーツへの意識や、グリオやジャリといったアフリカの口承の伝統を現代的なサウンドによって表現しているようでもある。アルバム『Lahai』(2023年)収録。

5. アンソニー・ジョセフ「Black History」

トリニダード出身で、母国とUKの両方を拠点に活動する詩人。カリブ海を中心にさまざまなアフリカン・ディアスポラの要素をちりばめたサウンドにのせる詩には脱植民地主義のメッセージが宿る。その根底には影響を公言するエメ・セゼール、フランツ・ファノン、エドゥアール・グリッサンの思想が感じられる。アルバム『Rowing up River to Get Our Names Back』(2025年)収録。

【WORKSIGHT SURVEY #9】

Q:非西洋文化について扱った日本語の本・記事は増えている?

中村さんと柳樂さんは、記事のなかで「アフリカ系の文化論を学ぶための適切なイントロダクションが日本で用意されていない」と指摘しています。WORKSIGHTでは、今回取り上げた『ブラック・カルチャー』をはじめ、以前取材したカリブ海思想研究者・中村達さんの著書『私が諸島である:カリブ海思想入門』など、非西洋の文化や思想を紹介する動きにも注目してきました。こうした状況を踏まえ、あなたは近年、非西洋文化について扱った日本語の本や記事などを目にする機会が増えていると思いますか? 意見や感想を、リンク先のGoogleフォームにぜひご記入ください。

【WORKSIGHT SURVEY #8】アンケート結果

「発光都市」を見つめて:写真家・聶澤文が撮影する中国の現在(6月24日配信)

中国の各地には、建築物自体が発光し、自らの存在を世に知らしめるかのように、暗闇のなか浮かび上がるビルがいくつもあるという。都市を覆う光のなかに、何が照らされ、何が見えなくなっているのか。「発光都市」の姿を活写している聶澤文(ネ・タクブン)氏に話を聞いた。

Q:今後、「発光都市」現象は日本でも広がっていく?

回答理由(抜粋)

周囲に配慮する(し過ぎる)文化だから。

計画停電時代の日本の様子を見ていると、煌々とビルが光るみたいなものが流行るとは思えない。

記事で紹介された「発光都市」のような都市全体の勢いが、現在の日本の都市には感じられない。

次週7月7日は、アニメ制作スタジオとして世界的に注目を集める「MAPPA」が新たに立ち上げた音楽レーベル「mappa records」についてのインタビュー記事を配信します。アニメと音楽の境界を超えた新たな試みの背景にある課題意識とは? その構想と展望をじっくり伺います。お楽しみに。