会社が「境界」だとするならば:経営学者・岩尾俊兵と「経営」「会社」を再考する【会社の社会史・番外編】

経営は、日常に溢れている──上場企業の代表を務める若き経営学者・岩尾俊兵氏は、ベストセラー『世界は経営でできている』を通じて、「経営」という営みの捉え方を問い直した。一方、『会社と社会の読書会』で、日本における「会社」のあり方を見つめ直す試みを実践したのが、民俗学者・畑中章宏氏である。異なるフィールドに立つふたりが、「経営」と「会社」に新たな視座をもたらす対話を繰り広げた。

2022年の11月にスタートした、WORKSIGHTと誠品生活日本橋のコラボレーションによるイベントシリーズ「会社の社会史」。合計246冊の本を読み解きながら、日本人と会社をめぐる謎に迫った融通無碍な読書会の記録は、2025年1月に『会社と社会の読書会』として書籍化された。

今回、その共著者のひとりである民俗学者・畑中章宏氏と、ベストセラー『世界は経営でできている』『経営教育:人生を変える経営学の道具立て』などの著者であり、東京大学史上初の 「経営学」 博士、さらには東証スタンダード上場企業「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」の代表取締役を務める岩尾俊兵氏による対談が実現。

気鋭の経営学者は、『会社と社会の読書会』をどのように読み解いたのか。さらに、日本社会における会社のあり方を語り合うなかで、「本づくり」も含めて、わたしたち社会人が手がけるさまざまなプロジェクトに息づく経営の本質が明らかになった。

interview by Kei Wakabayashi

text by Tomohito Aikawa

photographs by WORKSIGHT

ニュースレターの最後に、記事に関するアンケートがあります。「はい/いいえ」の質問と自由回答にぜひお答えください。集計された内容は、翌週以降ニュースレターとして配信予定です。奮ってご参加ください!

岩尾俊兵|Shumpei Iwao 慶應義塾大学商学部准教授、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社代表取締役社長。組織学会評議員、日本生産管理学会理事を務める。著書に『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』(光文社新書)、『日本“式”経営の逆襲』(日本経済新聞出版)、『世界は経営でできている』(講談社現代新書)ほか。最新刊に『経営教育:人生を変える経営学の道具立て』(角川新書)。

畑中章宏|Akihiro Hatanaka 民俗学者。災害伝承・民間信仰から最新の風俗流行まで幅広い対象に取り組む。著書に『天災と日本人』『廃仏毀釈』(ともにちくま新書) 、『柳田国男と今和次郎』(平凡社新書)、『宮本常一』(講談社現代新書) 、『傍流の巨人 渋沢敬三』(現代書館)、共著に『『忘れられた日本人』をひらく』 『会社と社会の読書会』(ともに黒鳥社) ほか。最新刊に『新・大阪学』(SB新書)。

やりたかったことが体現された一冊

──岩尾さんの著書『世界は経営でできている』と畑中さんの『宮本常一 歴史は庶民がつくる』(講談社現代新書)は、どちらも講談社の編集者・佐藤慶一さんが担当されていますよね。そのようなご縁もあって、今回ぜひ、問題意識に通じる部分の多い『会社と社会の読書会』を、岩尾さんがどのようにお読みになったのか、お伺いできればと思いました。

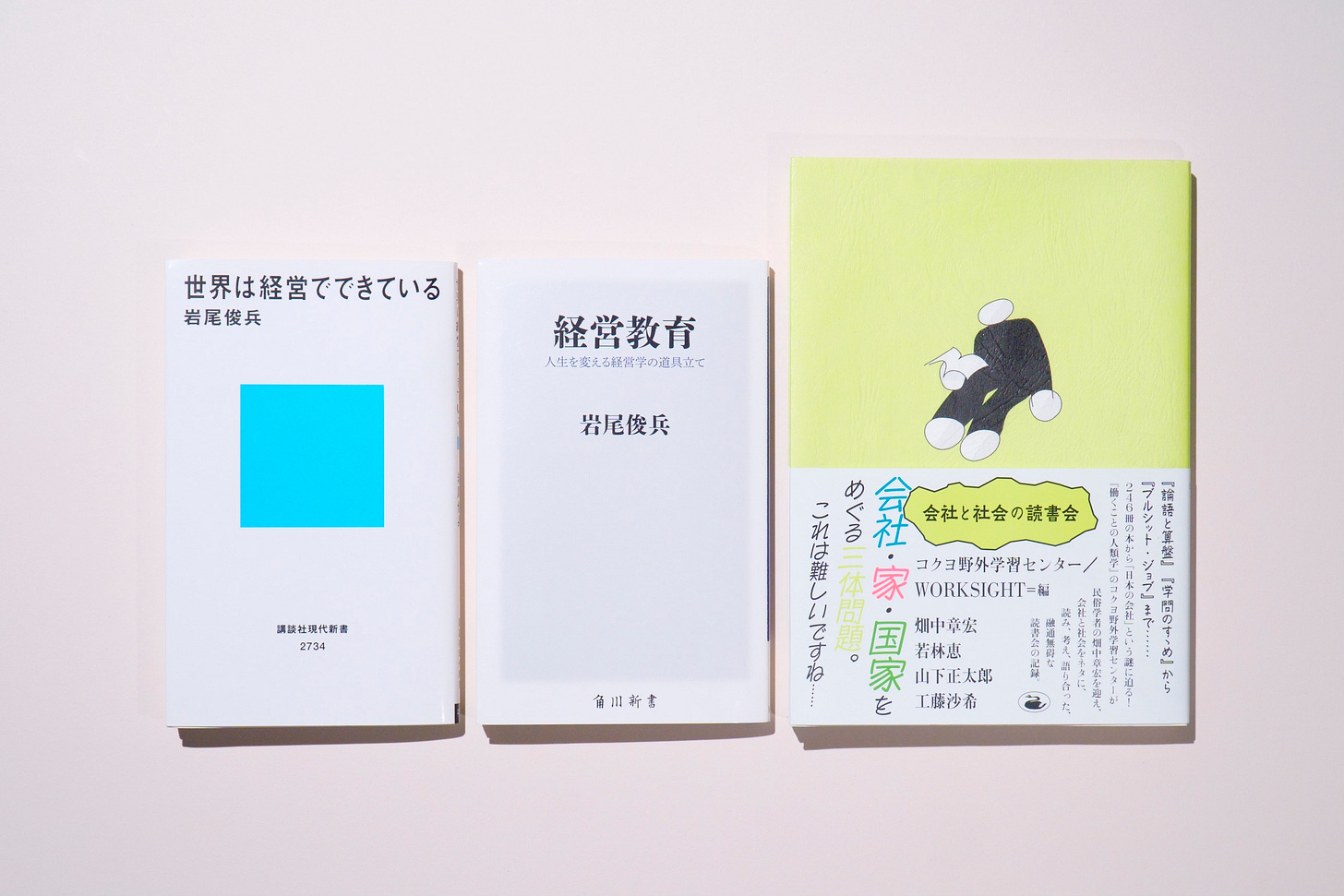

岩尾 まず、「会社」をテーマにあれだけポンポンと本の名前が出てくることが単純にすごいと感じました。それに伴い話のトピックも縦横無尽に広がるんだけど、最終的には「働くとは何か」「会社とは何か」というテーマにきちんとつながっていく。わたしが『世界は経営でできている』でやりたかったのも、まさにこのようなことでした。

『世界は経営でできている』の小見出しは、すべて著名な文学作品・映画作品などのタイトルをオマージュしていて、本文も参照した作品に寄せた内容にしています。経営の意味を考えるにあたって、文学は参考に値することを示したかったんです。ただ、もちろん話題はあちこち脱線しますし、僕の場合は肩に力が入っていて、実際かなりの時間を執筆作業に費やしました(笑)。他方、『会社と社会の読書会』は、僕が考えていたことを軽やかに実現しているように見えます。

畑中 岩尾さんから「自分がやりたいことをやってくれた」という感想をいただけるのは、非常に嬉しいです。「会社の社会史」は、準備したというより、その日その日の勢いに任せて話が展開されました。「会社」は多くの人にとって自明のテーマでありながら、実はどういうものなのかことばで説明しにくい。イベントでは、あくまで「会社」というワードを入り口として捉え、参加者同士でさまざまな考えをもち寄って、かなり自由に話し合ったように感じています。

岩尾 本書を手に取った人は、畑中さんをはじめとした共著者のみなさん、それからイベントの参加者など、多彩な職種の方々が読書会に参加していることを前提に読み進めますよね。そういう意味で本書は、「会社」を語る本でありながら、端からビジネス書の顔をしていないところが新鮮でした。

上:左から『世界は経営でできている』、『経営教育』、『会社と社会の読書会』/下:『世界は経営でできている』の目次

経営は日常に溢れている

──反対に、畑中さんは岩尾さんの著作をどのように読んだのでしょう。

畑中 『世界は経営でできている』は、エッセイ集のような体裁で、経営ということばがもつ多様な意味について綴られていますよね。岩尾さんがおっしゃったように、たくさんの本のタイトルをちりばめた、冒険的とも言えるかたちで経営を論じているのが面白かったです。

また、『経営教育』で岩尾さんが展開する議論は、「経営」という概念にアクセスするための回路を開いてくれるように感じました。岩尾さんは本書のなかで、社会の分断を乗り越えるために、経営学を用いて「価値創造」の必要性を説いています。

私たちの「苦しさ」の正体は「価値あるものの奪い合い」でした。そして、価値奪い合いは「価値あるものは有限だから他者から奪うしかない」という思い込みから生じています。ですから、価値奪い合いから脱するには「価値創り合い=価値創造」が可能だという思考の転換が必要だったわけです。

畑中 そうした視点を踏まえ、わたしは、これらの本のメッセージをひとつの経営批判として受け取りました。ただしその「批判」は「非難」という意味ではなく、哲学者カントが認識の限界や可能性をめぐる根源的な検討を行ったとされる『純粋理性批判』における「批判」のようなニュアンスです。つまりは、「これまで考えられてきた『経営』を、どう捉え直せるか」という意味での批判ですね。経営者自身も含めて、わたしたちは知らず知らずのうちに固定化された観念としての経営像を抱いてしまっているのではないか。そのことに対する問いかけが、岩尾さんの著作には多分に含まれているように思います。

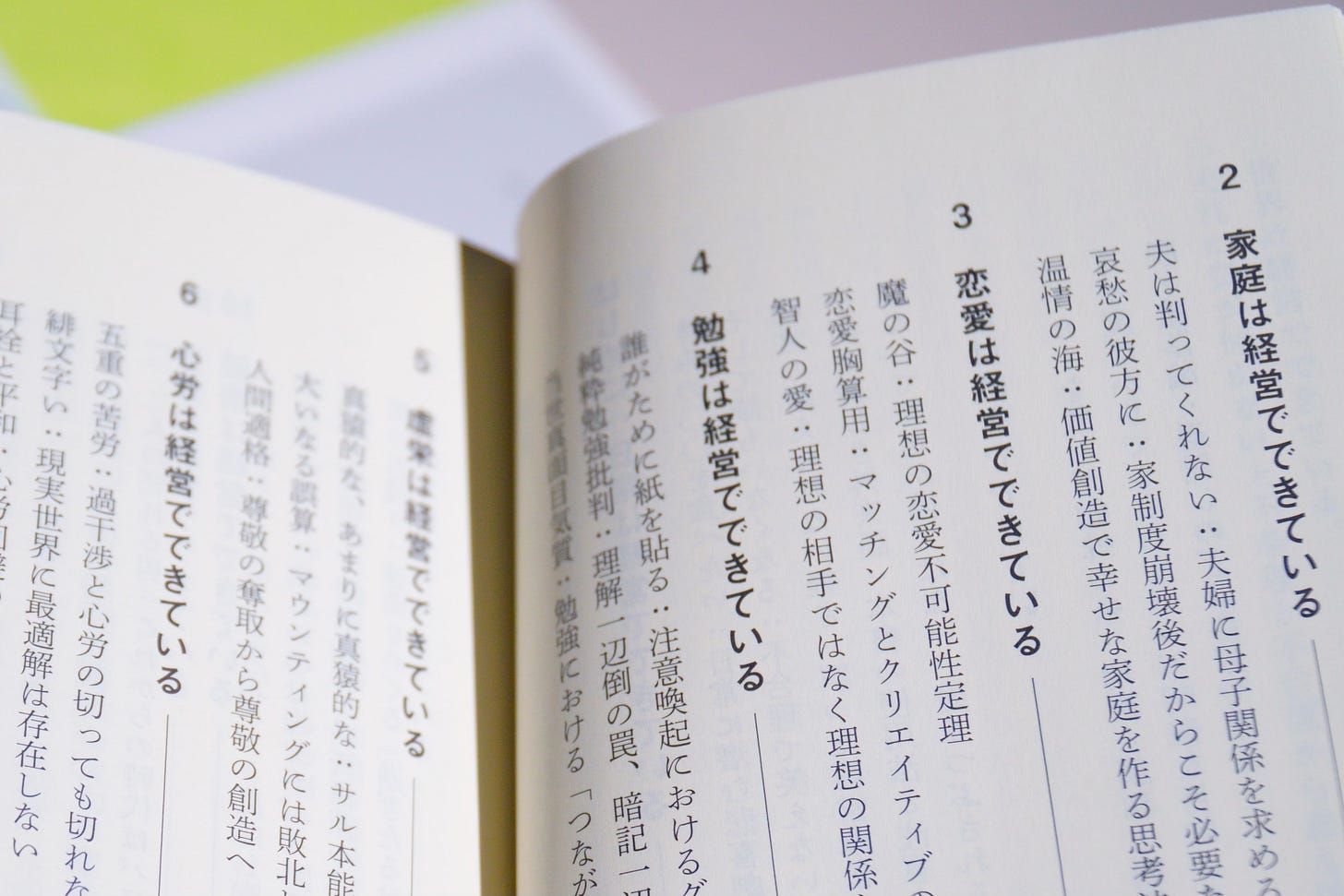

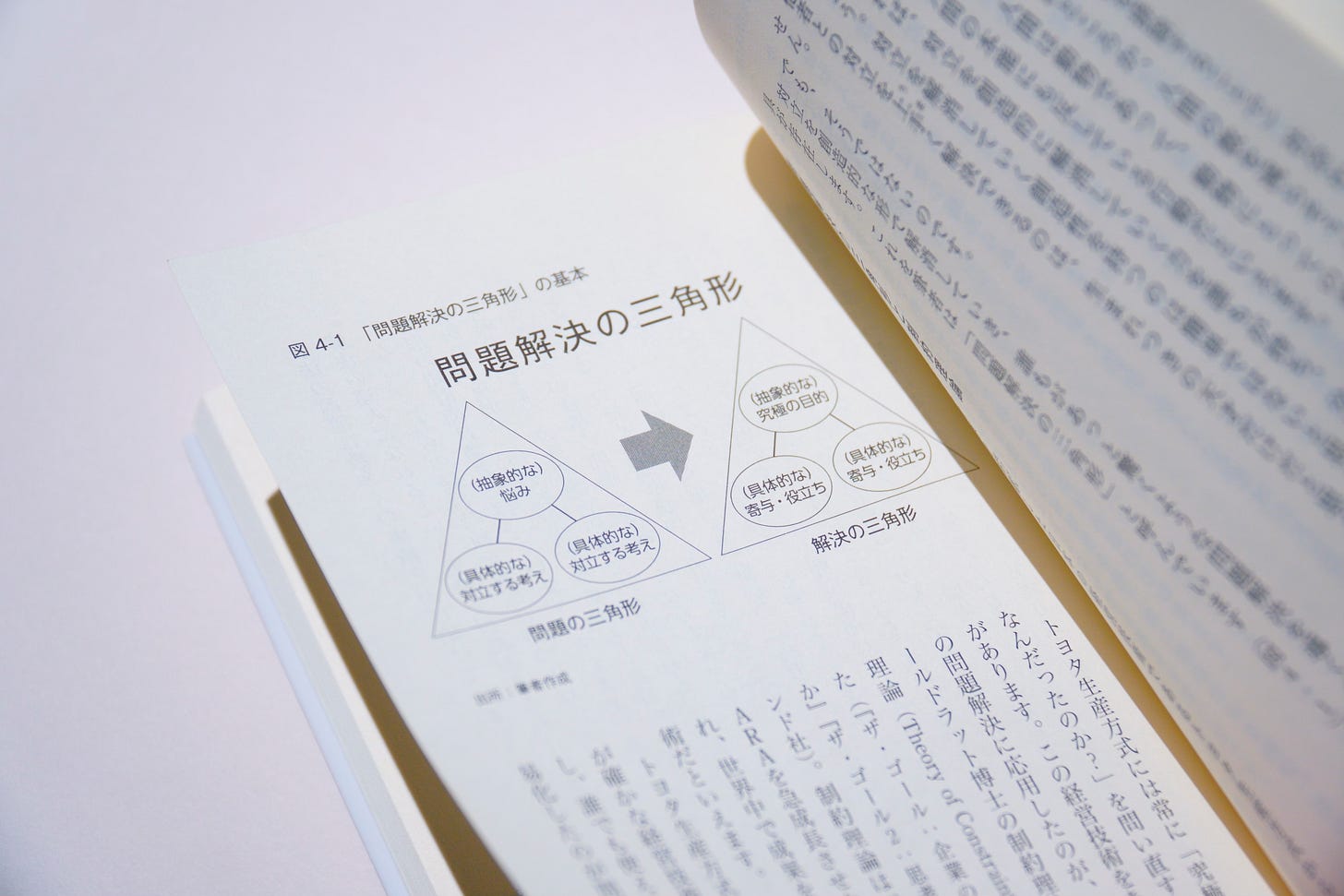

『経営教育』に収録されている「問題解決の三角形」の図。目の前の問題を対立構造に分解し、価値創造へ昇華するための思考道具として、経営技術としてだけでなく、日常の些細な問題の解決にも役立つ

岩尾 そのように受け取っていただけると本当にありがたいです。表題を見て、「何でも商売に結びつけるんですか、いまの時代は」といった指摘をいただくこともありましたが、この本で伝えたかったのは、「商売と経営を短絡的に結びつける考え方をやめよう」ということなんです。

わたしたちの日常には、実はさまざまな局面に「経営」が潜んでいる。そのことに気づいた上で、読者のみなさんにも「では、経営とは何なのか?」という問い──たくさんの「?」を思い浮かべてもらえたら嬉しいです。

経営者≠資本家

畑中 そもそも、岩尾さんが経営学を専攻されたきっかけは何ですか?

岩尾 わたしの祖父は、地域の経済や政治に強い影響力をもつ人で、親族にも経営者が多く、まわりは経営者だらけだったこともあり、子どもの頃から経営自体に関心がありました。哲学者ルートウィヒ・ウィトゲンシュタインは『哲学探究』(鬼界彰夫訳、講談社)のなかで、哲学の目的を「蠅に、蠅取り壺からの出口を示すことだ」と述べています。わたしにとっての経営学は、まさにその“逃げ道”を見つける営みだったのかもしれません。幼い頃から抱えてきた、経営に対する違和感の正体を突きとめたいという感覚はずっとあります。

一方、大人になって以降も多くの経営者と接するなかで、「責任ある立場にありながら、本気で経営に向き合っていないのではないか」という疑問を抱く人が少なくないことに気づいたんです。経営は人の人生を大きく左右する営みなのに、あまりにも無自覚な人が多いと感じていました。

畑中 経営者は、会社の従業員の人生に大きな影響を与える立場にあります。そういった意味で従業員よりは自分の人生をコントロールしやすいですし、「誰もが自分の人生の経営者であるべきだ」といった経営者精神も無理なく内面化でき、従業員にも奨励しかねない。

しかし、従業員一人ひとりは、そうした人生の経営者としての精神をもっているわけでない。そうした意味で「経営」という営みが、本当の意味で社内に共有されづらいですよね。

だからこそ、経営者と従業員のあいだにズレが生まれ、ときに衝突が起きてしまう。その構造は、日本人の働く意欲や、労働に対する価値観とも、どこかでつながっているのかもしれません。

──岩尾さんがおっしゃる「経営者」というのは、「資本家」ということばとも関係があるのでしょうか?

岩尾 いえ、経営者の仕事は、資本をもっているかどうかに限らず、「みんなで幸せになる」という価値創造を掲げ、それを実現することを指します。アメリカの経営者ハロルド・ジェニーンは、アルヴィン・モスコーとの共著である『プロフェッショナルマネジャー:58四半期連続増益の男』(田中融二訳、プレジデント社)のなかで、経営者でありながらマネージャーと呼ぶに値しない人物像について指摘しています。

経営(する)とは、いったんその事業計画と予算を定めたら、売上げやら市場占拠率やら、その他何であれ、それを達成すると誓ったことをなし遂げなくてはならぬことを意味する。

もしその結果を達成することができなければ、その人は経営者ではない。

畑中 先ほどの「経営に向き合っていない経営者」に向けて述べているように聞こえますね。

岩尾 共通目的を掲げ、それを必ず成し遂げようと努めない経営者は一定数います。そのような経営者は、たとえ資本家であっても本当の意味で経営者ではなく、会社も自分の人生も経営していないと言えるのではないでしょうか。

──経営者と聞くと、どうしてもカリスマ的なリーダーを連想しがちですが、その点をどう捉え直すべきでしょうか。

岩尾 カリスマ的に人を引っ張っていくタイプもいれば、ひとりずつ丁寧に説得しながら前に進めていくタイプもいます。どちらが適しているかは、その組織に集まった人たちの性格や、国の文化、会社の歴史などによっても変わってくると思います。例えば、最近耳にすることは減りましたが「鉄は国家なり」という目的を掲げる会社や、財務省のように経済や財政を支える使命をもった組織では、すでに長い年月をかけて確立された目標や運営の方法があり、それに則って経営が行われていくわけです。

一方、まだ目標や目的がはっきりしていない組織の場合には、まず中心となる誰かが、あるいは少数のトップマネジメントチームが、方向性を掲げ、実現のためのプログラムを再設計しなければならない。もちろん、それはひとりでは難しいので、社内外の知恵を借りながら進めていくことになります。

境界とネットワーク

畑中 岩尾さんは日本の会社制度について、何か疑問に思うことはありますか?

岩尾 僕が「会社」という概念において最も本質的な問題と考えているのは、人間そのものは売買の対象とならないにもかかわらず、なぜか集団としての人間は、会社という枠組みにおいて売却・買収の対象になる点です。おそらく、この制度的な矛盾こそ、労働の搾取や組織内の人間軽視といった多くの問題を生む根本原因ではないかと考えています。

会社という枠組みについては、経営学者の高橋伸夫さんが『組織の思想史:知的探求のマイルストーン』(日本経済新聞出版)で、会社における「境界」の概念について論じています。

投資家、供給業者、顧客等との間に境界を引くことで、複雑で変動する外部環境(企業の外部は市場と定義される)から内部環境を隔離し、単純化・安定化させてきた。その点で、会社制度は人類の英知の結晶なのである。

畑中 ここで語られている「会社」というのは、法律関係を整理するための枠にすぎない、と。

岩尾 一方、「組織」は企業とは異なり、システムあるいはネットワークのことを指します。本書では、組織論の巨匠と呼ばれるチェスター・バーナード、ハーバート・サイモンの考え方に触れながら、以下のように論述を展開しています。

注目すべきは、バーナードが「貢献者(contributors)」と呼び、サイモンが「参加者(participants)」と呼んでいる組織メンバーの範囲なのである。バーナードもサイモンも、通常、われわれが組織メンバーと考える企業内部の経営者、従業員だけではなく、それに加えて、企業外部の投資家、供給業者、顧客までも組織メンバーに含めて考えていたのである。

畑中 つまり、組織は企業の境界を越えて、社員、さらには株主、事業を応援する顧客=ファンも含めたネットワークのことを指している、と。『会社と社会の読書会』では、「『社員』とは、契約でつながっている『外部』である」という議論がありましたが、共同体として組織を捉えると非常にわかりやすいですね。

──目標をつくる人間がいて、そこにさまざまな人たちがリソースをもち寄り、何かを共同でつくり上げていく。多くの人はこの一連のフローを「政治」と呼んでいるのかもしれません。

岩尾 その点はプラトンが『国家』で述べていますが、僕は『国家』を経営論だと捉えています。

「政治」ということばは、いまとなっては国家の法制度や社内政治のような狭い意味に限定されがちですが、「経営」の語源をたどると、中国古代の周王朝における徳治政治に行き着きます。統治者の徳によって人びとを導き共同体を支えるという考え方は、経営の本質とも重なるもので、経営のルーツには、広義の政治が深く関わっていたんです。

誰もが信じられるビジョンを掲げ、それを実現するための手段を示し、その結果として潜在的な共同体が広がっていく。この一連の流れこそ、経営の定義であり原点です。共同体をつくるという意味において、政治と経営はほぼ同義だったと言えるかもしれません。

編集も経営でできている

──岩尾さんはTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社の再建業務に取り組まれていますが、企業の再建を求められたとき、どのようなアプローチを選択すべきなのでしょうか。

岩尾 もう一度目的を掲げ直し、それに基づいてプログラムをつくり直す必要があります。その過程では、すでに存在している目標やプログラムと、新たに掲げようとする目的がぶつかることが多々ありますし、経営陣との関係や調整が必要になる。これがなかなか難しいんです。

──目的を改めて掲げるというのは、実際にはどのように行えばよいのか、詳しく聞かせてください。

岩尾 大前提として、「相手が悪い」と考えてしまうと、マネジメントはうまくいきません。大切なのは、そもそも自分と相手が同じ目的で集まっているのかを、改めて問い直すことです。もし意見が対立しているのであれば、自分がなぜその立場を取っているのか、相手の立場はどのようにその目的に貢献しているのか。そうした視点で両者の関係を見直すことで、次に取るべき行動が見えてくるはずです。

その考え方は、例えば本づくりのプロセスにも当てはまります。ひとつの書籍が世に出るまでには、著者や編集者だけでなく、デザイナー、コピーライター、推薦文を書いてくれる人、書店員など、何十人もの協力が必要です。つまり、本をつくるという営みのなかでも、それぞれが異なる役割とリソースをもち寄りながら、ひとつの目的に向かって協働している。そこには、立派な「経営」が存在しているんです。

最終的に本が読者の手に届く頃には、著者と編集者を中心としたチームが、何千、何万人という読者とつながるネットワークを築いている。それはまさに、経営そのものの構造だと言えると思います。

──そう考えると、経営とはプロジェクト単位で考えるべきものなのでしょうか? ただ、本をつくるたびに毎回「会社」をつくるわけにもいかないですよね。

岩尾 おっしゃる通り、経営の本質はプロジェクトにあると思います。例えば本づくりのなかでも、「表紙をつくる」「本文を書く」「キャッチコピーを考える」といったサブプロジェクトがいくつも並行して走っています。大きなプロジェクトのなかに小さなプロジェクトがたくさんいくつも動いていて、それぞれにマネジメントが必要になるわけです。

ただし、何度も繰り返すように、「経営」と「会社」は別の概念なんです。会社を境界として捉えるとするならば、経営を行うための“区切り”をつくる仕組み。でも、プロジェクトごとに毎回区切りをつくっていたら、それはあまり意味がないんです。

──もう少し詳しくご説明いただけますか。

岩尾 例えば、一冊の本がすごく売れたとします。そのとき、そこで一度区切りをつけて利益を確保し、次はシリーズ化していこうと考える。最初は一冊単位だったものが、次第にシリーズというより大きなプロジェクトになっていくわけです。

そのプロジェクトがさらに拡大し、複雑になっていくと、それを持続可能にするために、経済的なメリットが生じる地点で「区切り」を設ける仕組み=会社が必要になってくる。『ゴルゴ13』も、最初は作品単体のプロジェクトだったけど、そこから出版社が生まれたり、事業体が広がったりしています。

──経営はプロジェクト単位で動いていて、それを持続・拡張するために会社がある、と。

岩尾 はい。だから、経営の最小単位はプロジェクトであり、会社はそのプロジェクトを支える枠組み。プロジェクトが経済的なまとまりとして認識されたとき、初めて「会社」というかたちになるんだと思います。

畑中 編集者と著者がともに企画や戦略を練り、一冊の本をつくり上げていく。これまでわたしが著者として関わってきたプロジェクトの一連のプロセスを振り返ると、編集者とともに「本づくり」という名の経営を行っていたという自覚があります。今後、わたしが本を出版する際には、「編集は経営でできている」というテーマを掲げながら、その経営チームの一員として本づくりに取り組んでいきたいと思います。

岩尾 その通りだと思います。プロジェクトや目標がある限り、どんな場所にも経営は存在しますよ。

【WORKSIGHT SURVEY #2】

Q:あなたは、日々の選択や行動を「経営」という視点から捉えたことがありますか?

岩尾俊兵さんは、経営を「価値創造に向けて、豊かな共同体をかたちづくる営み」と捉え、編集や本づくり、さらには日々の選択や行動にもその視点を見いだしています。あなたは、自身の選択を「経営」の視点から捉えたことはありますか? みなさんの意見や感想を、ぜひお聞かせください。

Q2:Q1の回答の理由を教えてください(自由回答・リンク先のGoogleフォームにご記入ください)

次週5月20日は、「町の診断師」を自称し、町のあり方を模索し続けた北沢恒彦の実践に迫るコラムと、建築史家・和田蕗へのインタビューを、WORKSIGHTプリント版最新号『消費者とは』(5月14日刊行予定)より特別転載。町の記憶や息遣いを丹念に記録した北沢の「診断記録」は、わたしたちの時代とどのように交差しうるのか。お楽しみに。

【新刊案内】

photograph by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]27号 消費者とは Are We Consumers?』

消費者という存在は、歴史のなかでいかに形づくられ、現代においてどのような意味合いを帯びているのか。今号では、マーケティングリサーチ分野においてアジア全域で確固たる実績をもつ老舗企業・インテージを共同編集として迎え、消費の現在地を見つめ直す。

◉巻頭座談会 消費者がわからない

対談:野田淳(インテージ)× 山下正太郎(本誌編集長)

◉消費者とは誰か

満薗勇とたどる「消費者・生活者・お客様」の変遷

◉調査という罠

ラザースフェルドが社会調査に残した問い

◉あなたは消費者?

インテージ × WORKSIGHTによる大規模アンケート調査

アンケート調査を終えて「自己像、その理想と現実」

◉消費者がクリエイターになる

クリエイターエコノミー/ファンダム、参加する消費者の時代

◉レコードを万引きする

若者はいつから「消費者」なのか

◉パルコと山口はるみの時代

消費文化の到来を告げたHarumi Gals

Harumi Galsというオキシモロン

◉まちの診断術

北沢恒彦と住民が「テクった」京都の商店街

◉コンシューマーズ・ブックガイド

消費する我々の痕跡をたどる

◉世代、あるいは生産と消費が分離した世界のゆくえ

ティム・インゴルドは語る

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]27号 消費者とは Are We Consumers?』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0934-7

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年5月14日(水)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税