お鍋、温めますか:都心のパン屋、薪窯をめぐる人びと

東京の都心で、パン屋の窯を中心に人びとが集う……と聞くと、コミュニティという語が浮かぶかもしれない。が、この店で起こっていることは、おそらくそうした概念よりも、もっと広い何事かだ。代々木の「パン屋塩見」は、都心部では珍しく、パンを薪の窯で焼く。さらに、パンを焼いた後の余熱を一般に開放し、いわば地域の熱源として、調理鍋のもち込みを受け入れている。そこには、生を楽しむ店主の姿があった。

東京の中心部で、薪をくべてパンを焼く店がある。2020年に開業した「パン屋塩見」の店頭に必ず並ぶのは、食パンとカンパーニュ、2種類のシンプルな窯焼きパンだ。そのパンは、店の実直な姿勢を象徴しているのかもしれない。店主の塩見聡史さんは、パンの材料や燃料となる薪の生産者、訪れるお客さんをはじめ、店にまつわる人びととの顔の見える関係性を大切にしている。

そんな塩見さんが2021年から始めたのが、パンを焼き終わった後の薪窯を調理用の熱源として一般開放すること。窯には200℃以上の余熱が数時間にわたって保たれるため、中に入れた食材の中心部までゆっくりと火が入る。例えばモロッコでは、ハマム(共同浴場)の窯場に具材の入った鍋を預ける伝統的な習慣が残るが、パン屋塩見では、同様の試みを代々木の住宅街で展開している。窯の火と発酵するパン生地の扱い、店に関わる人びととのやり取りなど、塩見さんが日々取り組むのは“生きている者同士の対話”だ。

interview and text by Natsuko Osugi

photographs by Kaori Nishida

東京のど真ん中の薪窯

──現在、国内ではほとんどのパン屋さんが電気オーブンを使われるなか、塩見さんが薪窯にこだわる理由を教えていただけますか。

薪窯と出会ったのは、故郷の神奈川・小田原を離れて大学院に進学した沖縄で、学生をしながらアルバイトしていたパン屋です。いま思うと、毎日楽しい仕事しかしていなかったですね。何が1番楽しいかというと、やっぱり、真っ黒になった薪窯から食べ物が出てくるドラマチックな様子でしょうか。

あとはだんだん発酵していって、いかにも「生きている」と感じられる生地のタイミングと、自分が薪をくべて温度を上げていく窯のタイミングがしっかり合ったところで窯入れして、いいパンが焼けたときの感じとか。 一つひとつは面倒ですが、それが最後に食べ物になって返ってくる。これを自分の仕事にできたら最高に楽しいだろうな、と思いました。

塩見聡史|Satoshi Shiomi 神奈川県小田原市出身。大学院で魚類生態学を学ぶために訪れた沖縄で、「宗像堂」でのアルバイトを通じ薪窯によるパン製造を学ぶ。東京・富ヶ谷「ルヴァン」での勤務ののちに独立。2020年11月より、現在の代々木の店舗で「パン屋塩見」を営業中。

──木材の調達などの事情もあり、薪窯を使うお店の多くが地方に店舗を構えています。塩見さんはどういった背景から、ロケーションとして東京の都心を選ばれたのでしょうか。

はじめは薪を使うことから「店を構えるなら、少なくとも都市のなかではない」というイメージがあって、馴染みのある地元の小田原か、パンの仕事を始めた沖縄、 そのどちらかがいいかな、と思っていました。東京で修業した店から独立するタイミングで、故郷の小田原に住居と店舗を兼ねた物件が見つかり、契約して生活を始めました。

「薪の窯でシンプルなパンを少ない種類つくる」ことは決めていたのですが、地域のスーパーに行ったりすると、工場で製造される袋入りのパンがすごく好まれて、たくさん売れていく様子を目の当たりにして。久しぶりに帰ってきた地元で、自分が思い描いている店が果たして受け入れられるのかな……という不安からしばらくの間、店舗の工事に踏み出せないまま、時間ばかり過ぎてしまいました。

──そうした足踏みの時期があったのですね。

その後、沖縄でも単身で数カ月、独立・開業を視野に入れながら生活してみましたが、同じように開業には踏み切れずにいました。その頃、以前に修業していた店が声をかけてくれて、1年間を目途にもう一度東京に戻ったんです。改めて「薪窯のパン屋をやりたい」という気持ちをもったまま東京で暮らしてみると、薪窯のピザ屋はあるけどパン屋がないことに気づきました。さらに東京には、若い人からご年配の方までさまざまな人がたくさんいて、価値観もいろいろで。東京でやってみて、もしお客さんが来なければ諦めがつくかな、と踏ん切りがついたこともあって、本腰を入れて場所を探し始めました。

まかないも、地域住民の鍋も

──窯は何度も改良しながら使われているとのことですが、温度が指定できる電気オーブンと比較して、そもそも扱いが難しいイメージがあります。

薪の窯っていうのは電気オーブンと比べるととても効率が悪いんです。そのなかで、 過度な負担なく、楽しんで自分が仕事をするには、やっぱりパンの種類を絞ることが大事だなと思っていて。種類は少ないけれどクオリティは保って、効率の悪い薪釜とのバランスを取っていく、そうした商売の建て付けを最初に考えました。労働時間のこともそうですが、一つひとつの生地をちゃんと見て、クオリティを保ちたいなと。また、パンに入れるクルミも、使い切れずにロスになることがないようにしています。

──窯の特性を生かすという点で、薪窯の熱を近隣住民の方に調理用の熱源として無料で開放されていることも特徴的です。どういった経緯から始められたのでしょうか。

フランスの地方出身の知人から聞いた、幼少期の話がきっかけです。夕方、親と一緒に鍋を抱えて外に出て、薪窯のある近所のパン屋に行くと、パンを焼き終わった窯に店の主人が鍋を入れてくれる。その間、自分たちは買い物に行ったり、場合によってはちょこっとお茶したりとかして、戻ってくると夕飯の鍋が調理されていて、それをもち帰る。そうした営みが当たり前にあったといいます。

この話を聞いたときに、「それ、できるな」と。というのも、それ以前から自分たちのまかないはもう窯でつくっていたからです。忙しくてなかなか料理をしっかりできないなかでもちゃんとしたご飯が食べたい、というときに、ホーローの鍋に野菜や肉だとかを入れて放り込んでおけば、汁物とご飯はできるので。同じように、近所の方が夕飯の材料を鍋に詰めてもってきてくれれば、同じようなことができるよなと思い、話を聞いてからすぐに始めました。

──店のコミュニティをつくろうというような話ではなく、自分たちのまかないの感覚から始まっているのが印象的です。

まかないづくりで、窯のなかで調理する時間は大体具合がわかっていました。そこから実際に窯の共同利用を始めてみると、近所の方で何回も来てくださる方が何名かいて。そうして次にいらしたときに、「この間の調理具合はこうだった」といった感想をいただくようになっていったんですね。

わたしたちはお客さんの鍋を窯に入れるだけで、実際の料理としての仕上がりはわからないんですが、リピーターの方の声から「これぐらいでいい感じなんだな」と、さらに経験が蓄積されていきました。なかには「今日は肉が大きいから75分で」とか、5分単位で指定されるお客さんもいらっしゃいます。実際食べてはいなくても、その匂いを感じたり、お客さんの声から「うちの窯で2時間入れるとこうなるんだな」という感覚を得られたり、単純にこっちも楽しませてもらっているところがあります。

薪はどこからやってくるか

──冒頭に、発酵して「生きている」生地と、塩見さんが薪をくべて調整する火が触れ合う場としての窯、というお話がありました。そうした窯を都会のど真ん中に置いたとき、住民の皆さんの反応はいかがでしたか。

薪釜を見たことない方がほとんどだと思いますし、そこに自分の食べるものをもってくるにあたっては、やっぱり最初は恐る恐る来られる方が多かったと思うんです。それでも、パン屋ってどこか垣根を感じさせないというか、人を安心させるところがあるみたいで。 「薪窯」ということばのとっつきづらさが、パンを間に置くことで和らぐのか、「やってみるか」ともってきてくれる人も多いように感じます。

お客さん同士の交流という点では、あるお客さんが鍋の受け渡しのときに、居合わせた別のお客さんに質問されているといった現場を、何度か目にしました。鍋をパン屋に預けて、取り出すときにはすごくいい匂いを漂わせながらそれをもち帰る──という光景が、見慣れない方からするとちょっと不思議な様子なのかなと。

──そこからまた新しい人が、試しに自分の鍋をもってくるということもあるわけですね。

そうですね。他には近くで子ども食堂をされている団体さんが、大きい鍋を3つぐらい用意して芋を敷き詰めて、焼き上がった芋を店の前のベンチでみんなで食べる、というご利用例もありました。

──ちなみに、窯の燃料に使う薪はどのように調達されているのでしょうか。

薪のプロのお店、いわゆる薪屋さんからは買っていません。振り返ると地元の小田原では、人の手が入らずに木があふれている山がたくさんありました。そのままにしておくのも邪魔だし、業者に頼むとお金もかかるから、こうした木の譲渡先を探している方が小田原に限らずいるんじゃないかな、と思っていたんですね。実際にいま、薪の取り引きをしている方々からは、自宅の薪ストーブで使い切れない木材や、高架線に引っかかったりして生活の妨げになるため伐採される「支障木」をもってきていただいています。

──なるほど、自宅で余る薪もあれば、「支障木」というものもあるんですね。

例えば、趣味で薪ストーブをやっている八王子の方の薪は本当に素晴らしいものです。最初、「ぜひ買わせてほしい」と伝えたところ、「パンと交換の方がいい」と言ってくださり、薪をもってきてくださる際に、パンと交通費の一部をお出ししています。もう一軒、青森の方からも自宅のストーブの余りの薪を譲っていただいています。定期的に東京に来る用事があるので、何も積まずに空の車でくるのがもったいないからと、お声がけをいただきました。

支障木は小田原の隣町・松田町のNPO法人が販売していて、松田町の温浴施設でもボイラー燃料として利用されています。3トントラックに積んで代々木まで来てくださるので、一緒に薪を下ろして、薪棚に積んでいくんです。今は電気代が高くなっていることもありますが、元々売り物ではない薪を譲っていただけることで、電気オーブンと比べても薪燃料のほうがやや安いか、同じくらいに収まっています。

生き物の「経緯」が出会うとき

──お店の場所を決めた経緯も、薪の調達も、そこに関わる方々との関係性があってのお話ですね。そもそも学生時代に沖縄にいらっしゃったのは魚の研究をしたかったからということですし、生物間の関係に関して、持続的なご関心があるのでしょうか。

人間、動物だけでなく植物も含めて、「生き物が好き」というのはあります。物心ついた頃から近くに川があり、捕った魚を家にもち帰って飼うのが好きで。その延長で、魚類生態学を学びに沖縄に行ったのですが、そのまま自分が研究者になるというのは違和感があったんです。同じ時期にアルバイトを始めたパン屋で、パン生地も生き物だということを知り、同じく生き物である木を燃料にして熱を窯に移し、人間が生きるための食べ物をつくる楽しさを教わりました。

──現在の薪窯まで通じているものがあるのですね。

薪窯を通じた、お客さんとのやり取りにも面白さを感じていますね。パンを焼くという営みは、毎日淡々と同じようなことの繰り返しなんですが、そのルーティンのなかでも、ちょっとした違いが見えてくるというか。必ずしも話をしなくても、例えば「この人はうちの庭の植物を毎回見ている人だな」とか、やっぱりわかるので。花が咲いたときとか、この人にこの話をしたい、というときには窯場から出て話しかけるのですが、そういうやり取りを楽しむことも、パンづくりと同じくらい大事だなと思います。

あとは当たり前かもしれませんが、ちゃんと掃除をしておくことでしょうか。古い建物でも、ちゃんと掃き掃除して、磨きが入っているところっていうのは気持ちがいいですよね。どっちの道を通ろうかというときに、パン屋の前の道を選んでもらえるような。毎日のルーティンなんだけど、そういう小さなことが積み重なって、お客さんの輪がだんだん広がっていくところが面白いなと感じます。

──生き物への興味と仕事がうまくかみ合って、いまのパン屋塩見さんがあるということですね。

食材も薪も、つくる方がどんな思いでつくられているかということに加えて、どういった経緯で仕事にするようになったのかも、自分としては興味があります。それぞれの経緯のなかで、麦や薪が生まれて、それを自分のところで使わせてもらっているんだな、と思いながら毎日仕事できたほうが自分も楽しいので。なるべく納得できる経緯のなかで生まれた食材や薪で自分のパンをつくってお客さんに手渡ししたいなと思い、だんだんその通りになってきているところです。

昨年の夏も長崎まで、塩をつくる方の現場を見に行ってきました。やっぱり実際に訪れて話をして一緒にご飯を食べたりすると、その後も生産者の方の仕事との向き合い方を感じながら、材料を使うことができます。ずっと毎日これからもやるだろう仕事のなかで、「こなす」部分をなるべく減らしたい、と思っているんです。

次週3月4日は、ノルウェーを拠点とする環境史家ドリー・ヨルゲンセンの特別寄稿をお届けします。テーマは、ニホンアシカやニホンカワウソの”絶滅”をめぐる、”終わりから始まる”今日的なアーカイブのナラティブについて。例えば、1975年の目撃例を最後に、今年2025年には絶滅宣言がなされるとも噂されるニホンアシカをめぐって、各地の博物館はどんな展示ををしているのでしょう。『WORKSIGHT[ワークサイト]24号 鳥類学 Ornithology』にも登場し、度々日本に足を運ぶ研究者による論考を、お楽しみに。

【新刊案内】

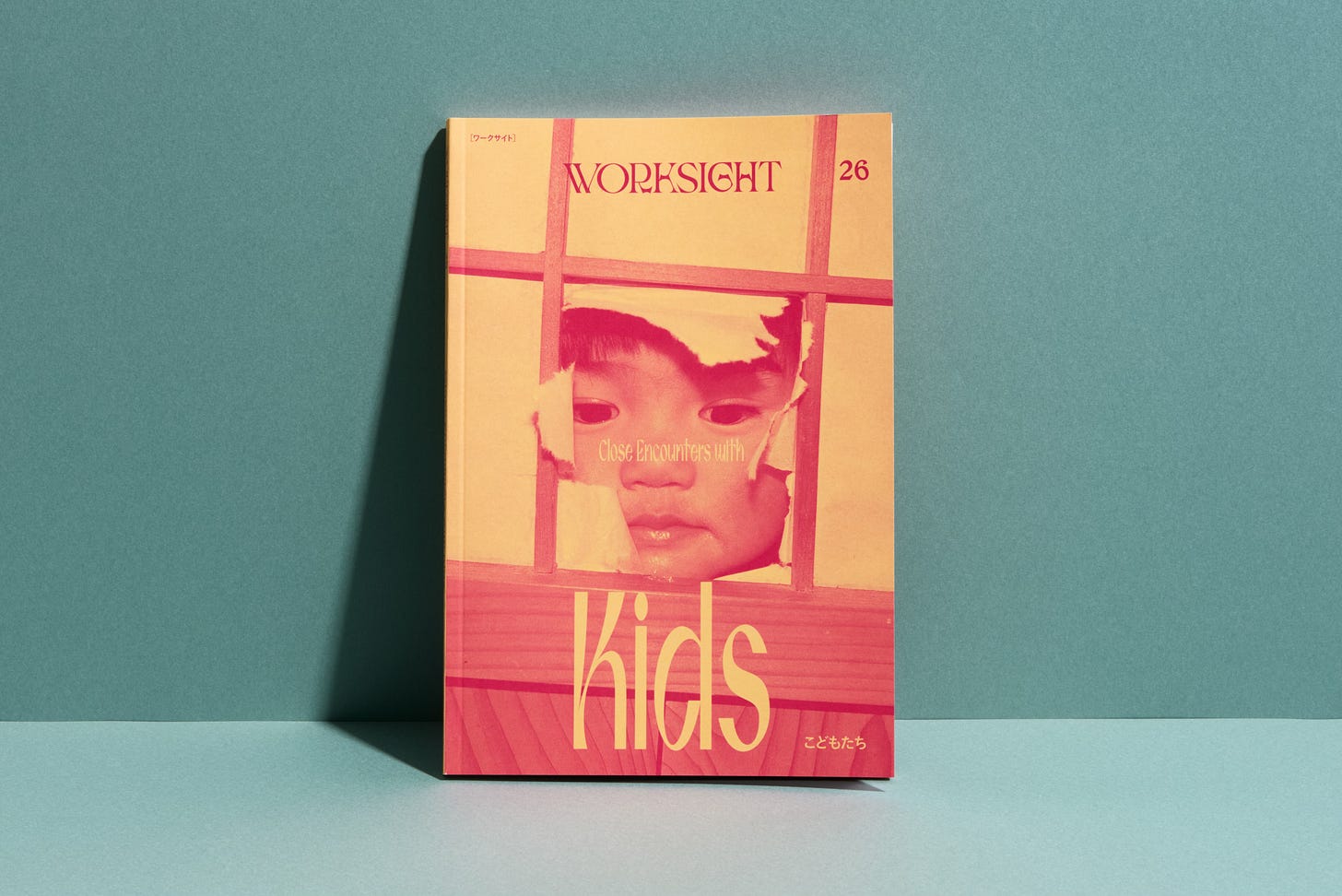

photograph by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]26号 こどもたち Close Encounters with Kids』

不思議なことで笑い、めちゃくちゃに泣き、気分次第で自由に動き回る……。こどもとは、実はわたしたちの最も身近にいる「他者」なのかもしれない。今号では、他者としてのこどもに対して、さまざまな学問や芸術、エンターテインメントがどのように向き合ってきたのかをテーマに取材を実施。こどもを取り巻く社会を見つめる。

◉こどもの楽園

江戸から明治へ、写真と異邦人の記録

◉巻頭言 異界の住人を迎える

文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長)

◉小さき者がことばをつくる

民俗学者・島村恭則に聞く柳田国男がこどもを記す理由

◉2025年の『子供!』

インタビュー 津野海太郎

聞き書き 永井玲衣/なむ/海猫沢めろん

◉「本のこども」へようこそ

こどもが絵本をつくって売る魔法の出版社

◉キッズたちのコミック新世紀

『BONE』と「Scholastic」が変えたアメコミの未来

◉こどもが大好きな怖い話

◉おさなきひしゃたい

日本写真はこどもをどう写したか

◉こどもがなぜか好きなもの

小さき者を魅了する秘密に迫るブックリスト

◉「保育」がコミュニティ運動になるとき

松田道雄が子育てに見た「社会を編み直す力」

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]26号 こどもたち Close Encounters with Kids』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0933-0

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年2月14日(金)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

【第4期 外部編集員募集のお知らせ】

WORKSIGHTでは2025年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。

募集人数:若干名

活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など

活動期間:2025年4月〜2026年3月(予定)

募集締切:3月5日(水)正午

応募方法:下記よりご応募ください。