キッズたちのコミック新世紀:『BONE』と「Scholastic」が変えたアメコミの未来

「アメコミ」と呼ばれるものが、子ども向けのものではなくなって久しい。しかし、2005年から、その潮流は大きく変わり、気づけばアメリカのコミック/グラフィックノベルの世界は、子ども向けの書籍の専門出版社「Scholastic」が最強のプレイヤーとして君臨する異世界となった。その巨大な地殻変動は、なぜ、いかに起きたのか。

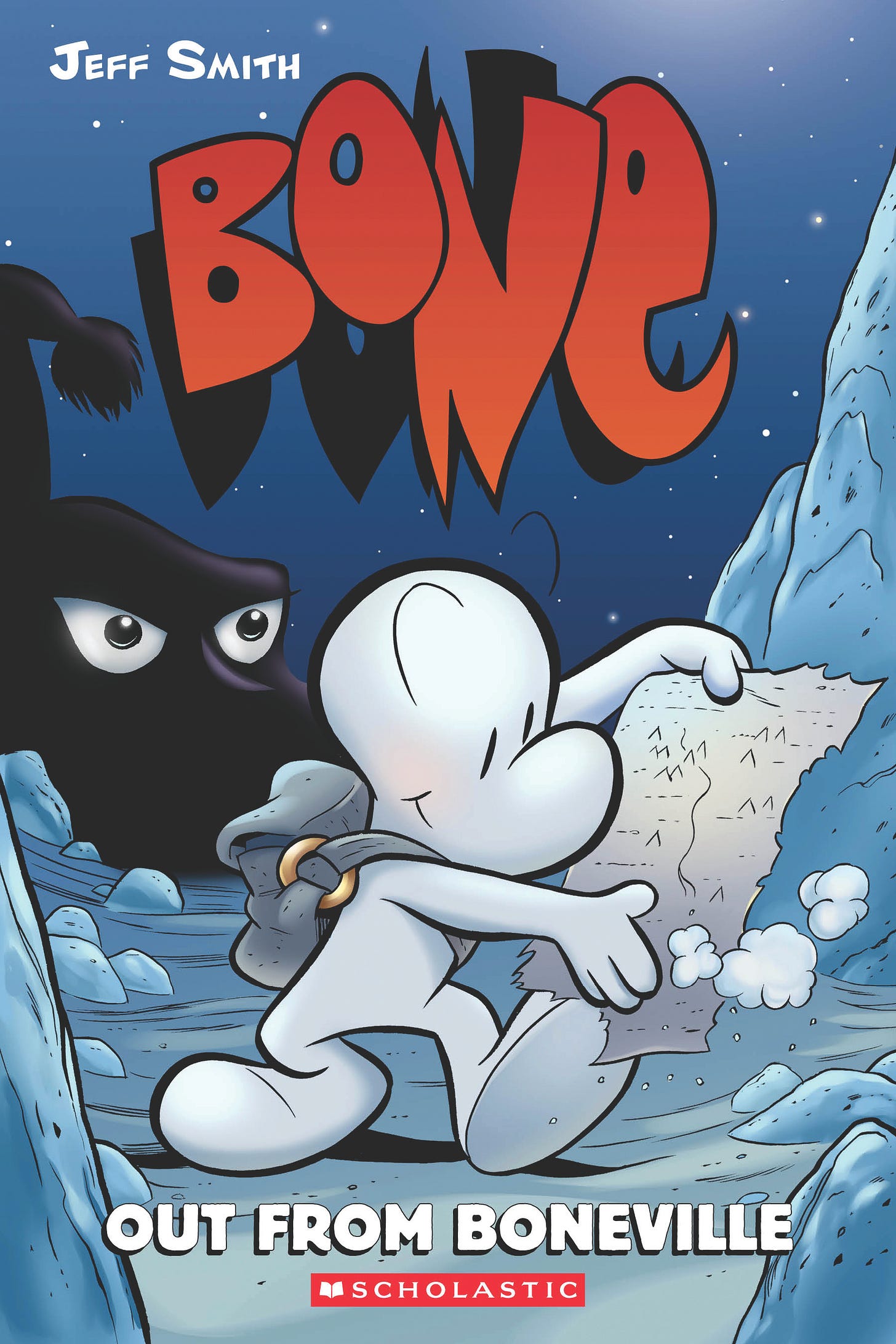

アメリカのコミック/グラフィックノベル/MANGA業界を刷新した、ジェフ・スミスの傑作『BONE』の「Scholastic」版 © Scholastic Inc.

text by Kei Wakabayashi

巨大な転覆

ある日、YouTubeを観ていたら、ひょいと「コミックのセールスに関する不都合な真実」といったタイトルの動画エッセイがオススメされてきた。おそらく昨今のディズニーの映画・ドラマの凋落ぶりを解説する動画をたくさん観ていたせいでレコメンドされてきたのだろう。

アメリカのコミックについては、せいぜいDCコミックスやマーベルといったビッグブランドと、その主要キャラクターについて映画やドラマを通してそこそこ知ってはいるくらいで、いわゆる「アメコミ」が産業としてどう成り立っていて、どのような状況にあるのかについては、正直まったく知らない。なので、まずは興味本位で動画を観てみることにした。そこで語られていたのは驚くべき内容だった。驚いたというのは他でもない、自分がアメリカのコミックの世界について何も知らないことを改めて知ることとなったということだ。まず、動画はこう始まる。

「グラフィックノベル業界におけるマーベルやDCコミックスのシェアがどれほどかご存じだろうか?」

答えを言う前にここで引っかかるのは「コミック」と「グラフィックノベル」の違いが、まずはピンとこないということだ。「グラフィックノベル」という分野は、日本には少なくとも産業としては存在していないに等しい。なので、そのなかのマーベル、DCのシェアと言われても、実感値がなさすぎて見当もつかないが、答えを言うと、なんと「5%以下」なのだという。

だとすると、残りの95%はマーベル/DC以外の何かになるのだが、それ以外のコミック/グラフィックノベルと言われても、どんな作品があるのか、これもさっぱりわからない。そこで動画を観続けると、この分野のシェアのおよそ半分は「MANGA」が占めるのだという。はっきりとは明示されないが、おそらく日本発のマンガを指しているものと思われる。日本のマンガがそこまでのシェアになっていることも驚きだが、問題は、じゃあ残りの40%の「マンガ以外」のグラフィックノベルのシェアは何が占めているのかということだ。それが本稿の主題となるわけだが、この残り約40%のマーケットにおける最大のプレイヤーは「Scholastic」という名の、子ども向けの絵本や教材を刊行してきた児童書出版社なのだという。動画はこう語っている。

「この15年の間にグラフィックノベルの世界は劇的な変化に見舞われてきた。にもかかわらず、誰もそのことを語ろうとはしない。アメリカのグラフィックノベル産業の巨大な転覆はいかにして起きたのか。その答えを探っていくとひとりの人物に行き着く。ジェフ・スミスだ」

ジェフ・スミスの『BONE』がいかにコミック業界を変えたかを伝える動画エッセイ「What no one wants to admit about comic book sales (BONE video essay)」。コミックとMANGAの歴史を扱う、matttt - comic & manga history」のチャンネルより

ジェフ・スミスの苦難

ジェフ・スミスと言ってもピンとこない人がほとんどだろう。彼は『BONE』という作品で知られる、いまや押しも押されもせぬ大作家だ。1960年生まれのオハイオ育ち。子どもの頃から新聞漫画の作家になることを目指していたという。その後、友人にすすめられて読んだ『指輪物語』や、フランスのバンド・デシネの雄、メビウスやエンキ・ビラルの作品が掲載された雑誌『Heavy Metal』、さらには『スター・ウォーズ』などの影響が入ってくる。スミスはやがて『ピーナッツ』や『ポパイ』といった新聞漫画の伝統と、70年代後半あたりから主流化しつつあったエピック・ファンタジーの世界線を結びつけることを思い描くようになる。それがのちに『BONE』へと結実することになるのだが、しかし、それを広く受け入れる土壌は80〜90年代のアメリカのコミック界にはまだなかった。

まず基本的な事実としてこの動画が語るのは、80年代以前のコミック業界で作家として個人名で立つことが許されたのは、新聞漫画の描き手だけだったということだ。逆に、DCやマーベルに代表されるいわゆるアメコミは、むしろプロダクション形式になっており、そこでは作家が匿名化されている。アメコミの制作は、その意味では雑誌編集部のような無記名な生産形式を取っていたというわけだが、スミスが、それとは異なる作家主義に基づいたコミックのありようを見いだしたのは、1986年にフランク・ミラーが世に放った『バットマン:ダークナイト・リターンズ』によってだった。本作を読んでスミスは、コミックがシリアスなアートになりうることを確信したのだという。

フランク・ミラーが「バットマン」にもち込んだこうした作家主義は、1980年を通じてアメリカで徐々に進行していた趨勢だった。それは、アラン・ムーアの『ウォッチメン』『Vフォー・ヴェンデッタ』やアート・スピーゲルマンの『マウス』といった名作を生むにいたったが、スピーゲルマンが1992年にコミック作品として初めてピュリッツァー賞を受賞したことからも明らかなように、そこにはコミックを「大人のもの」として認知したい/させたいという力学が強く働いていた。これらの作品が放つ、「コミックも小説や映画に匹敵するアートフォームなのだ」というメッセージは、もちろんスミスにも大いなる勇気を与えた。しかしその一方で、スミスの描くキャラクターは伝統的なコミックのような愛らしさをもっていたことから、コミック界の一部で起きていた作家主義化の潮流のなかにあって独特な位置に置かれることとなった。

かくしてスミスは、作家主義に則ったコミックのありように触発され、かつて新聞連載として描いていた『BONE』を単体の作品として自主出版することを決意する。結婚相手のヴィジェイヤとふたりで1991年に第1巻を刊行。刷り部数は1500部だったという。その後、第2巻、第3巻、第4巻と刊行するが巻を追うごとに部数は低下し、印刷費をカバーすることさえできなかった。けれどもその後徐々にコミック作家たちの間で読まれるようになり、販売会などでフランク・ミラーなどの先達に励まされることも少なくなかったというがブレークスルーが起きるためにはひとつ大きな問題があった。『BONE』は「子ども向け」のコミックだと見なされてしまったのだ。

当時のコミック専門店は、すでに子どもが出入りする場所ではなくなっていた、と先の動画は語っている。動画に登場する老舗コミック専門店の店長は「当時、子ども向けのレッテルを貼られることは、ビジネスとしては死を意味していた」と語る。事実、90年代のDCコミックスは「もはや子ども向けではない」というタグラインを採用していたほどだった。スミス自身もまた、『BONE』が子ども向けの作品ではないことを読者に向けて躍起になってアピールしなくてはならなかった。おりしも90年代初頭のコミック界は、コミックの投機化が進行していた時期でもあった。コレクター向けに希少なコミックが高値で取り引きされるような状況のなか、コミックの世界から子どもは完全に消え去っていたのだ。

それでもスミスの『BONE』は着実に売り上げを伸ばしていったが、自主出版の限界も感じるようになっていた。マンガの梱包・発送に明け暮れる日々が続いて執筆時間が取れなくなったほか、子ども向けのケーブルTVチャンネル「Nickelodeon」とともに『BONE』のアニメ化に2年間取り組んだものの、それも不発に終わっていたからだ。

「Scholastic」の参入

スミスが作家人生の行く末を思い悩んでいたのとちょうど同じ頃、オハイオから遠く離れたニューヨークで、誰も予想していなかったアイデアを温めている人物がいた。冒頭で紹介した子ども向けの絵本や教材の専門出版社「Scholastic」のデイビッド・セイラーだ。

セイラーは90年代後半から『ハリー・ポッター』シリーズを担当した敏腕編集者だ。こどもの頃からコミックが大好きだったという。彼はコミコンを訪ねては、そこに多彩な才能がひしめいているのを感じ取っていたが、2000年前後のコミックの世界には子ども向けの作品が皆無であることも察していた。セイラーは「子ども向けのコミック」が完全なるブルーオーシャンであると認識し、社長にコミックレーベルの創設を直訴したところ、リスクテイカーとして知られる社長は難色を示すことなくGOサインを出したのだという。新たなコミックレーベルは「Graphix」と名付けられ、すぐさま、その看板となるべき作家と作品の選定が始まった。さまざまなリサーチの結果、セイラーが白羽の矢を立てたのは、ジェフ・スミスの『BONE』だった。

児童出版社がコミックに進出するということは、アメリカの出版界においては前代未聞のチャレンジだったが、セイラーにとって、それは決して無謀なものではなかった。セイラーは、「Graphix」で刊行する作品を探す過程で、図書館員から、貸し出し回数の多い人気のコミック作品のひとつとして『BONE』の名が絶えず挙がってくるのを耳にしていたし、図書館全体の本の貸し出し数が減っているなか、コミック/グラフィックノベルの貸し出し数が伸び続けていることも知っていた。一方のジェフ・スミスもまた、子どもたちの間で『BONE』が読まれていることをコミコンで行われるサイン会などで体感していた。スミスは、図書館員向けのとある講演会で、聴衆の大半が『BONE』を知っているどころか新作を心待ちにしていることを知って驚いた、と動画のなかで語ってもいる。

セイラーは『BONE』こそが新興レーベル「Graphix」の栄えある第1作にふさわしいと心を決め、スミスを説得するためにオハイオへと飛んだ。当初「子ども向け」として『BONE』が扱われることを嫌っていたスミスも、ガラ空きになっていた子ども向けの市場に大きなポテンシャルがあることには気づいていた。スミスの懸念はむしろ、「Graphix」から『BONE』が再出版された暁に、それがどの棚に置かれるのかという点にあった。「Dungeons & Dragons」と一緒に売られるのも、ぬり絵と一緒に売られるのもイヤだった。セイラーはその懸念に対して、「いえいえ。『ハリー・ポッター』と並べて売りますよ」と答えたのだという。その一言で契約は決まった。「Scholastic」は多くの出版社がするような作品の改変は一切行わず、ただモノクロの線画だった作品をカラーへと変えただけで、2005年に『BONE』を刊行した。

そして爆発的な売り上げを記録した、と言いたいところだが、そのようなことはすぐには起きなかった。むしろ、「子ども向けの出版社がコミックを出すなんて」「子どもたちの頭を悪くするつもりか」といった批判を浴びたとセイラーは語る。コミックに対する偏見は相変わらず根強かった。「Scholastic」は、グラフィックノベルの教育的効果を解説したパンフレットを学校の教師や図書館員に向けて作成するなど、積極的な啓蒙活動を展開した。その甲斐もあってか、書店での売り上げは、10万部、16万部、26万部、35万部と年々増えていった。ただし、この数字には「Scholastic」が強力な販売チャンネルをもつ学校と図書館からの売り上げは含まれていないので、実際の数字はこれよりも多い。現在にいたるまでに『BONE』は全巻累計で1000万部以上を売り上げており、アメリカのコミック史上最も売れたコミックのひとつとされている。

新たな黄金時代

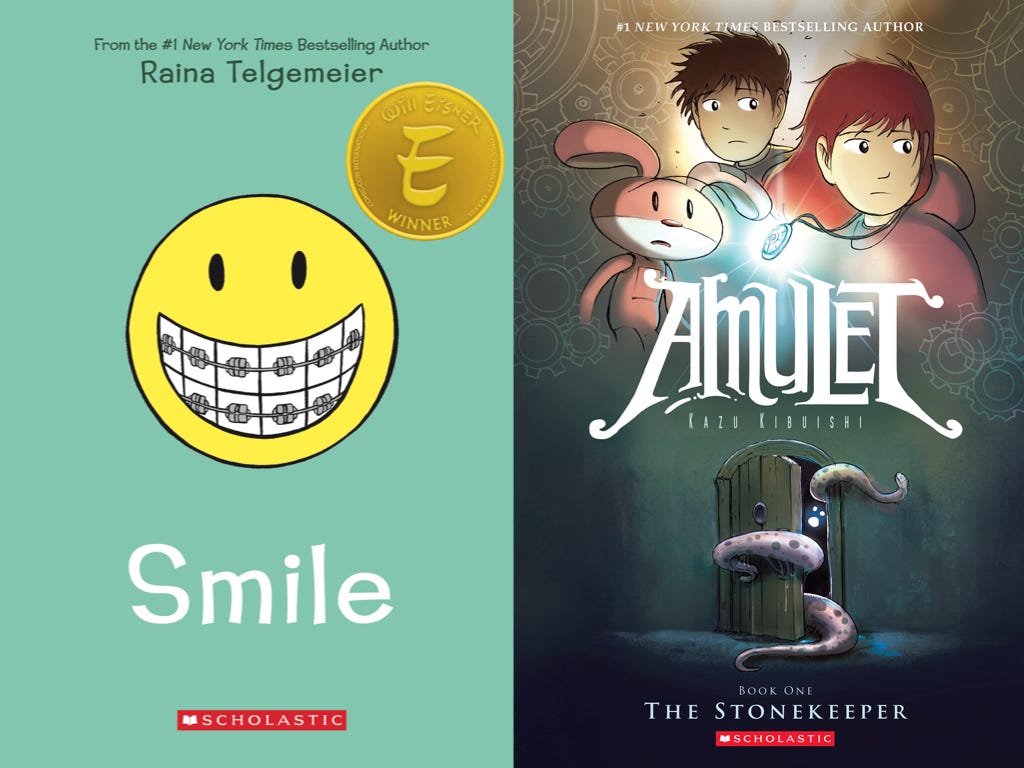

その後「Graphix」は、ジェフ・スミスのファンを公言する東京生まれのグラフィックノベル作家カズ・キブイシのエピック・ファンタジー『Amulet』を刊行、さらに同じくスミス作品の愛好家であるレイナ・テルゲマイアーのグラフィック自叙伝『Smile』で大ヒットを飛ばして市場シェアの2位に躍り出る。そしてのちにNetflixでアニメ化された『Captain Underpants』(スーパーヒーロー・パンツマン)で知られるデイブ・ピルキーと契約を結んだことで、2015年にグラフィックノベルにおける最大の出版社となり、以後その位置を不動のものとしてきた。さらに「Graphix」は、2024年には「MANGA」の分野にも参入し、第1作として1976〜79年に少女雑誌『リリカ』に連載された手塚治虫の『ユニコ』の復刻版をリリースした。

現在アメリカのキッズは、「Graphix」の作品をはじめとするグラフィックノベルと日本発のマンガとを自在に行き来するコミックの新時代を迎えているのだという。そして、それは学校や図書館のお墨付きをもらったことで、より広く、より深く子どもたちの生活に入り込んでいる。1910年代に連載が始まりアメリカ中の子どもに愛された「Krazy Kat」のような戦前の新聞漫画の黄金期以来の潮流だと、件の動画は語っている。マーベルやDCコミックスは、その潮流に完全に乗りそびれたわけだが、先の老舗コミック専門店の店長は、その理由として、マーベルやDCコミックスが、子どもを含めた一般読者に向き合ってこなかったからだと語っている。

マーベルやDCコミックスだけを見れば、たしかにアメリカのコミックは下降線をたどっているように見える。けれども、実際は、これからさらなる成長が見込まれる市場なのだ。そして、この新たな黄金時代を牽引するのは、新しい物語を求めてやまないキッズたちの飽くなき読書欲に他ならない。

Scholasticより2024年にリメイクされた手塚治虫の「ユニコ」の表紙とトレーラー © Scholastic Inc.

アメリカと日本、コミックとMANGA

「Graphix」ディレクター、デイビッド・セイラーとの対話

児童書出版社「Scholastic」のグラフィックノベル/マンガレーベル「Graphix」を率いるディレクターが語る、アメリカのコミック文化と日本のMANGAカルチャーの新たな関係。

デイビッド・セイラー|David Saylor Scholastic Trade Publishing Group の副社長兼クリエイティブディレクターであり、Scholasticのグラフィックノベルレーベル「GRAPHIX」 のファウンダー/発行人。J.K. ローリングの『ハリー・ポッター』シリーズ全タイトルのアメリカ版のアートディレクターも務める。児童書界で最も有名なアーティストや作家とともに、受賞歴をもつ数多くの絵本、イラスト入り小説、グラフィックノベルのアートディレクション、デザイン、編集を手がけてきた。2019年には児童文学分野への貢献が認められ、カール・オナーズ・メンター賞を受賞。

──まず、アメリカの出版業界における「コミック」「グラフィックノベル」「MANGA」の、それぞれの定義を教えてください。

コミック、グラフィックノベル、MANGAは、それぞれが大きなキャンバスの一部です。「コミック」というと、『ピーナッツ』や『カルビンとホッブス』のような日刊新聞の漫画、つまり 1 コマまたは複数コマの漫画を指すことが多いです。あるいは「コミック」は、わたしが子どもの頃、近所のミニマートのコミックラックで買うことのできた、32 ページの『スパイダーマン』などのコミック本を指すこともあります。「グラフィックノベル」は、単に長いコミックでひとつの完全なストーリーを形成するものです。つまり、始まり、中間、終わりのある、小説の長さをもつコミックです。そして「MANGA」は、ご承知の通り、グラフィックノベルやコミックの語に該当する日本語です。アメリカでは日本の作家やアーティストがつくりあげてきた連続したアートワークでストーリーを語る本のことを指しますが、世界中で大きな影響力をもつにいたった、日本の漫画家たちが長年かけてつくり上げたイラストレーションのスタイルを指すこともあります。

──Scholasticがグラフィックノベルの市場に参入する以前、児童やティーン向けの本の市場の主流をなしていたのは、どのような本でしたか?

Scholasticの「Graphix」レーベルが2005年1月に設立された当時は、若い読者向けのグラフィックノベルを制作している大手の児童書出版社はありませんでした。当時の児童書は、子どもたちが独学で読む、イラストあり/なしのさまざまな長さの散文小説と、両親や保護者とともに読書体験を共有するための、年少の子どもたちを対象としたイラスト入りのボードブックや絵本、初心者向けの読み物で構成されていました。

──その市場に新たな可能性があることに気づいたきっかけは何だったのでしょう。

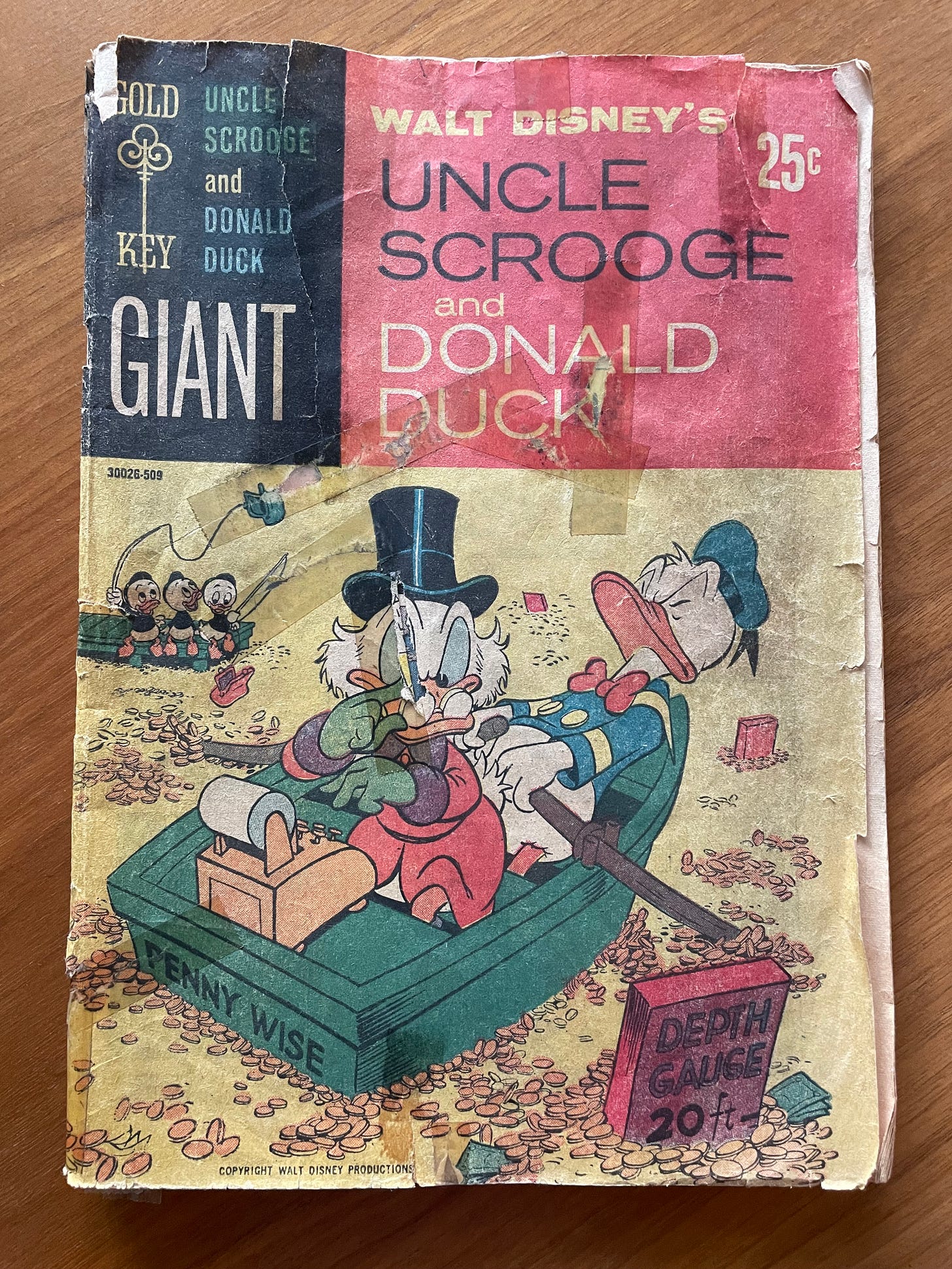

Scholasticのグラフィックノベル市場への参入は、およそ5年の時間をかけて、わたしの人生におけるいくつかの影響が組み合わさることから生まれたアイデアです。 わたしは、1990年代にアート・スピーゲルマンの『マウス』、アリソン・ベクダルの『ファン・ホーム』、マルジャン・サトラピの『ペルセポリス』など、大人向けのグラフィックノベルの盛り上がりにワクワクした世代ですが、大人になってからこれらのグラフィックノベルと再び出会ったことで、8歳や9歳の頃に大好きだったコミックへの愛が再燃することとなりました。特に、ドナルドダックのマンガを描いたカール・バークスというアーティストには、子どもながらに興奮したものでした。彼が手がけた『ドナルドダックの冒険』は、わたしが子どもの頃から唯一手元に残しておいたコミックで、いまも大切にもっています。

さらなるきっかけは、1998年にジョン・J・ミュースに会ったことです。ミュースは、キャリアのほとんどを大人向けのマンガの制作に費やしていました。彼の才能は並外れていますが、わたしは彼と、多くの受賞歴のある絵本の制作の仕事をともにしました。そのジョンと彼のエージェントであるアレン・シュピーゲルに会ったことがきっかけで「サンディエゴ・コミコン」に参加し、インディーズコミックやグラフィックノベルを制作するアーティストたちの才能に驚かされたのです。そのコミコンに参加したとき、わたしは「Scholastic」が子ども向けのグラフィックノベルをやるべきだと気づいたのです。

わたしは子どもの頃からコミックが大好きでしたから、現在でも適切な長さの魅力的なコミックを本にすれば、子どもたちもきっと好きになってくれるだろうと確信していました。これはシンプルなアイデアでしたが、ニューヨークには、子ども向けにこれを手がけている出版社はなかったのです。

デイビッドが幼少時代より手元において大切にしてきたディズニーのドナルドダックのコミック

──Scholastic がグラフィックノベル/コミック分野に参入したことで、出版業界、読者、グラフィックノベル/コミック作家に与えた最も大きな影響は何だと思いますか。

いくつかのインパクトのある出来事が起きて、出版の状況はまさに一変しました。まず、書店に子ども向けグラフィックノベルのコーナーができたことはとても大きな変化です。2005年には、そのようなものは存在しませんでしたから。「Scholastic/Graphix」の成功は、子ども向けグラフィックノベルの市場が存在しうることを証明するもので、わたしたちはすぐさまこの新しい市場のリーダーとなることことができました。わたしたちは幸運にも、ジェフ・スミスの『BONE』シリーズのカラー版でこのレーベルをスタートすることができたのですが、すでにコミック界では有名だったジェフの作品を出版できたことで、その後に『Amulet』のカズ・キブイシや、『Smile』のレイナ・テルゲマイアーといったクリエイターたちを、この市場に導き入れることが可能になったのです。

特にレイナは、読者の「心」をつかむグラフィックノベルという新たなジャンルを生み出しました。中学時代の歯のトラブルを描いた彼女の作品『Smile』は、現代の子どもたちが思春期に経験するよくあるストレスや内面の困難を描いたグラフィックノベルの波の始まりとなったもので、彼女の本によって、カズ・キブイシの『Amulet』シリーズのスリリングなファンタジー世界や、デイブ・ピルキーのヒステリックでいて面白くて心温まる『Dog Man and Cat Kid Comic Club』シリーズの驚異的な成功がもたらされ、Graphix作品のひとつの指針がつくられたといっても過言ではありません。

「Graphix」のビジネスを軌道に乗せ、キッズ向けグラフィックノベル業界における最大のプレイヤーへと押し上げた3作 © Scholastic Inc.

そして、これらの作品の成功は、子ども向けのコミックを描くことを志す数多くのクリエイターに道を開くことにもなりました。

──子ども・ティーン向けのコミック/グラフィックノベル/MANGAの市場が、今後も成長し続けるためには何が必要だと思いますか。

わたしたちを含むすべての出版社が、子どもたちの生活や興味を中心に据えた本を出版し続けることができるなら、コミックという分野は成長し続けることができるはずです。「Graphix」がこれまでうまくやって来られたのは、子どもたちが読みたいと思う本を出版することができていたからなのだと思います。これからも面白い本を出版し続けることができたなら、子どもたちはこれまで以上に、読書に夢中になってくれるはずです。

──日本のマンガは子ども向けのサブカルチャーと見なされてきた期間が長くありましたが、アメリカでも同様の状況はありますか?もしそうなら、これを克服するために何が必要ですか?

アメリカでは、出版カテゴリとしてのMANGAはある意味成功が約束された領域で、コミックの勢力図においてすでに大きな部分を占めています。ですから、現時点のアメリカにおいてMANGAがサブカルチャーと見なされているとは言えません。なぜならMANGAはすでに世界的な現象で、日本のアーティストがアメリカのコミッククリエイターに与えた影響はとても大きいですし、新しい世代のアーティストにもインスピレーションを与え続けることになるのは間違いありません。「Graphix」の目標のひとつは、もっと若い読者向けのMANGAの点数を増やし、8〜12歳くらいの子どもたちにぴったり合うようなMANGAを紹介することです。

──MANGA市場に参入する上で最も大きな課題は何でしたか?

最大の課題は、若い読者に適した本を見つけることでした。ティーンやヤングアダルト向けの MANGAはたくさんあるのですが、「Graphix」の読者は主に8〜12歳の読者に集中していますので、その層に最適な作品を選定することはとても手間がかかります。大人向けの状況や経験がストーリーテリングの中心にない作品で、コンテンツがその年齢層に適切であることが、わたしたちにとっては重要な基準になっています。

サミュエル・サッティンとアーティストチーム「グリヒル」によってリメイクされた手塚治虫の『ユニコ』は、その意味で「Scholastic/Graphix」にふさわしいものだとすぐに直感しました。アートワークとストーリーテリングがダイナミックで美しく、さらにストーリーの複雑さが頭と心を刺激して、読者をぐいぐい引き込んでいきます。手塚はストーリーテリングの達人で、かつ先見の明がありました。正義のために激しく戦いながら愛と優しさを呼び起こすユニコの物語は、時代を超越しています。

──日本のMANGAの特徴や強みはどこにあると感じますか?

日本の MANGAは、大胆で独創的なストーリーテリングで知られています。出版社は、往々にして過去のヒット作といった馴染みのあるものにとらわれ、決まったストーリーテリングのパターンを何度も繰り返して再現しようとしてしまいがち。わたしから見ると、MANGAのワイルドな創意工夫は信じられないほどの強みです。かつ、わたしが目にする多くの作品に見られるアーティスティックな才能は桁外れです!

──日本のMANGAが今後、西洋の市場で成長し続けるためには何が必要だと思いますか?

MANGAはすでにアメリカの出版業界において最もアクティブな領域のひとつですが、わたしはそれが一過性のものとして終わるのではなく、永続的に繁栄し続けることを願っています。すでにMANGAを受け入れている若い読者の市場を拡大するために、「Graphix」は若い読者に適した年齢の物語を出版したいと考えています。わたしたちは現在、松田舞の『ひかるイン・ザ・ライト!』(2025年3月)と、こよかよしのとTriF Studioの『メカウデ』(2025年4月)というふたつの新しいMANGAシリーズの刊行を準備していますが、今後も続々と若い読者向けのエキサイティングなシリーズが登場する予定です!

『ひかるイン・ザ・ライト!』と『メカウデ』は2025年3月、4月に立て続けにリリースされる © Scholastic Inc.

──楽しみです。そんななか、現在直面している最大の課題は何ですか?

わたしたちの現在の最大の挑戦は、常に子どもたちにピッタリかつふさわしい本を見つけることです。そしてわたしは残念ながら、日本語が話せない、読めない状態でMANGAを探すことになるのですが、そうしたなか、日本の出版社やクリエイターと絆や関係を築いていくことはとても困難です。そうした障壁を取り除くために、近いうちに日本を訪れ、創造的な関係を築き、米国の子ども向けのMANGA出版の促進に役立てたいと思っています。

次週2月18日は、近年のぬいぐるみブームと、その“謎”に迫るインタビューを配信します。推し活の一環として取り入れられたり、アクセサリーとして受容されたりと、裾野が広がる一方、積極的に語られることの少ない「ぬいぐるみ」。わたしたちにとって、ぬいぐるみとはいかなる存在なのか。人形文化研究者・菊地浩平氏とともに考えます。お楽しみに。

【新刊案内】

photograph by Hironori Kim

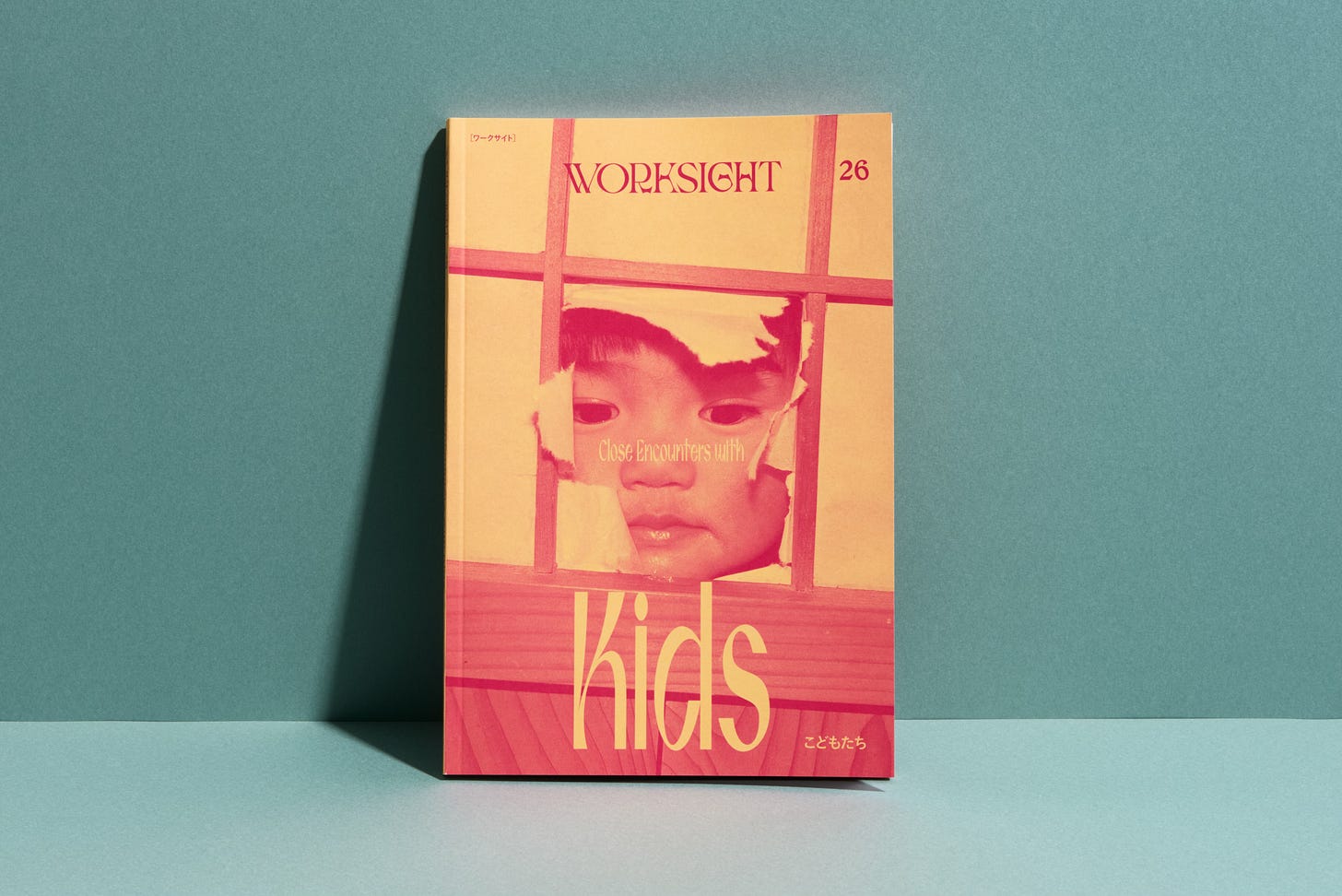

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]26号 こどもたち Close Encounters with Kids』

不思議なことで笑い、めちゃくちゃに泣き、気分次第で自由に動き回る……。こどもとは、実はわたしたちの最も身近にいる「他者」なのかもしれない。今号では、他者としてのこどもに対して、さまざまな学問や芸術、エンターテインメントがどのように向き合ってきたのかをテーマに取材を実施。こどもを取り巻く社会を見つめる。

◉こどもの楽園

江戸から明治へ、写真と異邦人の記録

◉巻頭言 異界の住人を迎える

文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長)

◉小さき者がことばをつくる

民俗学者・島村恭則に聞く柳田国男がこどもを記す理由

◉2025年の『子供!』

インタビュー 津野海太郎

聞き書き 永井玲衣/なむ/海猫沢めろん

◉「本のこども」へようこそ

こどもが絵本をつくって売る魔法の出版社

◉キッズたちのコミック新世紀

『BONE』と「Scholastic」が変えたアメコミの未来

◉こどもが大好きな怖い話

◉おさなきひしゃたい

日本写真はこどもをどう写したか

◉こどもがなぜか好きなもの

小さき者を魅了する秘密に迫るブックリスト

◉「保育」がコミュニティ運動になるとき

松田道雄が子育てに見た「社会を編み直す力」

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]26号 こどもたち Close Encounters with Kids』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0933-0

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年2月14日(金)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

【第4期 外部編集員募集のお知らせ】

WORKSIGHTでは2025年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。

募集人数:若干名

活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など

活動期間:2025年4月〜2026年3月(予定)

募集締切:3月5日(水)正午

応募方法:下記よりご応募ください。

またひとつ知らない世界が開けた(Scholatic社をたまたま知っていただけに驚き倍増)。良記事感謝。