「記憶のマネジメント」を引き受けるのは誰か【WORKSIGHT最新号『アーカイブする?』巻頭言】

世界の美術館が収蔵庫を公開し、企業が自らの歴史を語り直そうとする現在、問われているのは「記録を残すか否か」ではなく、「わたしたちは何を未来に手渡したいのか」だ。WORKSIGHT編集長・山下正太郎が、世界の公共美術館の取り組みなどから、アーカイブとその政治性を問い直す。

イギリス・ロンドンを拠点とするプライベート・アーカイブ「Archive of Modern Conflict」で蒐集されたオブジェクト

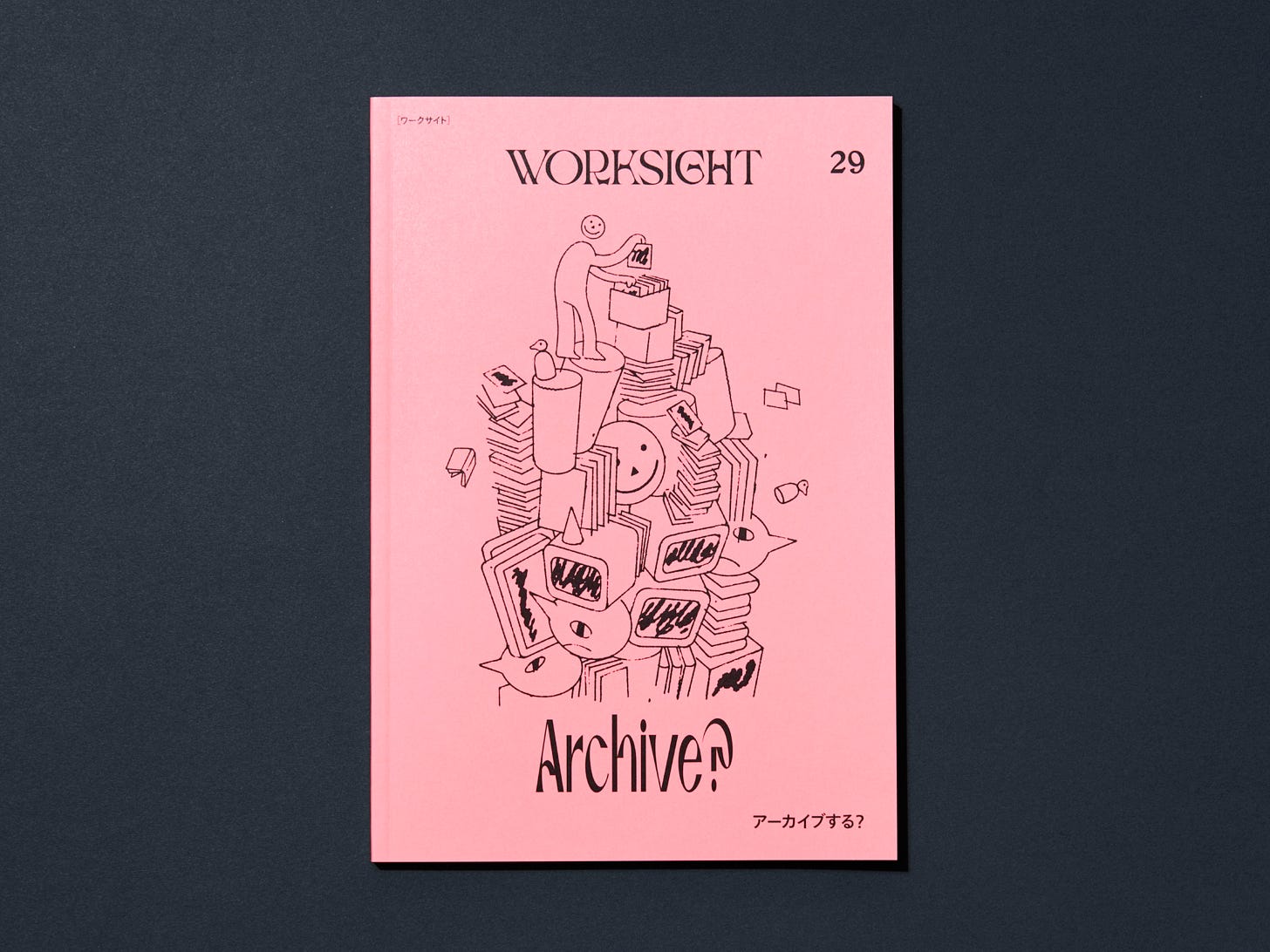

11月19日に刊行されるプリント版最新号プリント版最新号『WORKSIGHT[ワークサイト]29号 アーカイブする? Archive?』。データがあふれる時代に、わたしたちは何を未来に伝えるべきなのか。今号では、「なぜ残すのか」という問いを通して、記録・保存・継承といった行為を、企業や文化、アート、哲学などの観点から多面的に見つめ直す特集です。今回は、WORKSIGHT編集長・山下正太郎による巻頭言を、本誌から転載してお届けします。

text by Shotaro Yamashita(WORKSIGHT)

photographs by Shinji Otani

巻頭言 記憶のマネジメント

倉俣史朗、香港に行く

1988年、東京・新橋。倉俣史朗がデザインしたすし店「きよ友」が静かにのれんを掲げた。グレーのファサードに青くカーブした壁、その奥には杉板とアクリルのアーチが柔らかく広がる。モンドリアンの絵画のような躍動感をもちながら、ミニマルアートの彫刻的な表情も見せるその空間は、まさしく倉俣ならではの唯一無二のデザインであった。この小さなすし店は、日本の伝統的な建築様式を倉俣が独自に翻訳したものであり、日本が変化した1960年代から90年代という社会背景を記録する、貴重な文化遺産でもあった。

しかし、この空間は日本には残らなかった。2004年の閉業後にイギリスの出版人が購入し、オリジナルの状態で保存していたが、営業再開は叶わなかった。そして2014年、20世紀から21世紀のアジアのデザインやアートを国を超えて俯瞰するコレクションを構築していた香港の美術館「M+」が収蔵を決めた。10年以上手付かずだった空間は、かつて施工に関わった職人たちの手で解体され、香港へ渡って、「きよ友」は20年近い時を経て蘇ったのである。

しかし、この移築はわたしたちに鋭い問いを突きつける。なぜわたしたちは、この価値ある文化遺産を自らの手で残せなかったのか。そもそも日本のすし店という日常に組み込まれた固有の文脈から切り離され、美術館の収蔵品となった「きよ友」の、その表層的な美しさのみにどこまで価値があるのか。

この出来事は、バブル期までの日本が生み出した膨大な文化的レガシーがいままさに存亡の危機にあること、そして「アーカイブ」という行為そのものが抱える根源的な問題を象徴している。

アーカイブの権力性

アーカイブとは、そもそも困難な営みである。それは単に過去の記録を物理的に保存する技術的な問題ではない。そのものの保存はもちろん紙やフィルム、デジタルデータといった記録媒体は時間とともに劣化・消失し、再生するための技術も陳腐化する(デジタル・ディケイ)。日々爆発的に増加するデータを前に、何を選び、どう体系化するかという管理の複雑さは増すばかりだ。

しかし、より根深いのは、社会的、倫理的な困難性だ。アーカイブの構築には常に権力が介在する。「誰が」「何を」残すのかという選別のプロセスで、「公式の記録」と「忘れられる記録」が生まれる。保存された記録へのアクセス権が誰に開かれているのか、公開と非公開の線引きは常に争点となる。さらに、政治的な意図による検閲や改ざんのリスクも存在する。

すべてを保存することが善とも限らない。「忘れられる権利」やプライバシーとのバランスも考慮されねばならず、人間の「記憶」と、常に編集的で不完全な「アーカイブ」(外部記録)は本質的に異なる。保存された資料の意味も、後世の文脈で読み直されることで変容していく。そして何より、アーカイブには膨大な資金と専門の人材が必要であり、それらを継続的に確保することは極めて難しい。保存されただけでは「死蔵品」にすぎず、活用されてこそ意味をもつが、その利用を促進するのもまた容易ではない。アーカイブとは、技術、権力、倫理、コストが複雑に絡み合った構造的課題なのである。価値というものは、はじめから明確に規定できるものではない。その不確かさゆえに、多くの記録が価値を認められる前に散逸していくのだ。

開かれた博物館/美術館

この困難に直面し、世界の美術館は新たなモデルを模索し始めている。ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)が2025年5月にオープンした「V&Aイースト・ストアハウス」は、その象徴的な事例だ。これまで美術館のコレクションの97%は収蔵庫に眠っていたというが、ここでは25万点以上の収蔵品を「見せる収蔵庫」として公開する。来館者は、まるで巨大なキャビネット・オブ・キュリオシティーズ(驚異の部屋)を彷徨うように、時代も地域も素材も異なる膨大なオブジェクト群と出会う。これは、コレクションは公共のものであり、アクセスを可能にすることが重要だという思想の表れだ。

オランダ・ロッテルダムの「デポ・ボイマンス・ファン・ベーニンゲン」(通称デポ)もまた、同じコンセプトを掲げるが、その背景にはより切実な経済事情がある。美術市場の高騰により、公立美術館が自力で作品を購入することはほぼ不可能になった。デポは、市の財政とは別に外部からの支援を必要としており、そのために新たなビジネスモデルを構築した。それは、個人や企業のコレクションを預かり、保管・展示するサービスを提供する、いわば「サービス付きの倉庫業者」としての役割だ。外部からの経済的圧力によって、市民の「集合的記憶」の保管庫であるべき美術館のコレクションが歪められてはならない。デポでは、預かるコレクションの来歴を厳しく審査し、政治的に不適切なものは受け入れないという強いガイドラインを設けているが、その判断は常に緊張した綱引きの上にある。

V&Aやデポの試みは、アーカイブの価値を説明することの困難さに、ある意味で白旗をあげているようにも見える。キュレーターという専門家が「大文字の物語」を提示するのではなく、膨大なモノの海を前に、個々人が自ら歴史を紡ぎ、意味を見いだすことを促しているからだ。そこでは、作品を説明する情報を極力剥ぎ取り、鑑賞者自身が意味を決定することが求められる。これは、書き手と読み手の世界が一致することはないという現代の読書論にも通じる思想だ。アーカイブは、もはや固定された意味を伝達する装置ではなく、利用者に解釈を委ねる知のプラットフォームへと変貌しつつある。

企業アーカイブの重み

しかし、こうした公的な文化活動のアーカイブの外側には、さらに膨大で、より複雑なアーカイブが存在する。企業や個人が日々生み出す記録である。

企業が自らの歴史を見つめ直すことは、単なる懐古趣味ではない。そこには未来を切り拓くための資源が潜んでいる。創業期の理念や初期の試行錯誤に目を向けることで、現代の事業にも活かせるナレッジが掘り起こされる。例えば任天堂は花札メーカーとしての原点を再解釈し、遊びの本質を軸にゲーム産業へと展開していった。過去の蓄積は新しい価値を生み出すためのヒントの宝庫である。さらに、歴史を共有することは社員に「自分たちは何者か」という物語を与える。自社の歩みを知ることは、個々の仕事を大きな流れのなかに位置づける体験となり、誇りや帰属意識を強める。過去を再発見し未来へつなげる営みは、企業にとって戦略的な資産形成であり、人を動かす物語の源泉なのだ。

一方で企業が過去の行為に対して負う歴史的責任は、かつてなく重くなっている。インターネットとSNSの普及は、企業の過去の行為(環境汚染、労働問題、人権侵害など)に関する情報を瞬時に世界へ拡散させる。もはや、過去に蓋をすることは不可能になったのだ。企業は、自らの歴史をどうアーカイブし、どう語るかという「記憶のマネジメント」を迫られている。

何を未来に伝えるのか

結局のところ、アーカイブを問うことは、わたしたちの社会の公共性そのもののあり方を問うことに他ならない。「何を未来に伝えるか」という選択は、わたしたちの社会がどのような価値観を共有し、何を重要なものとして合意形成(コンセンサス)していくのか、という問いと直結している。

「きよ友」が香港に渡ったという事実は、グローバルな視点から文化の価値を再発見する好例であると同時に、わたしたちの足元にある価値を見過ごしてきたことの証左でもある。V&Aやデポの開かれた収蔵庫は、アーカイブの民主化という希望を示す一方で、市場原理に公共性が侵食されるリスクを浮き彫りにする。そして企業の足元には、自分たちを再定義できる可能性をもち、またいつ爆発するとも知れない情報の鉱脈が眠っている。

アーカイブとは、過去を保存する冷たい倉庫ではなく、未来への呼びかけである。アーカイブは「どのように語られるか」で常に姿を変える。問われているのは「記録を残すか否か」ではなく、「わたしたちは何を未来に手渡したいのか」なのである。

Archive of Modern Conflictの書架

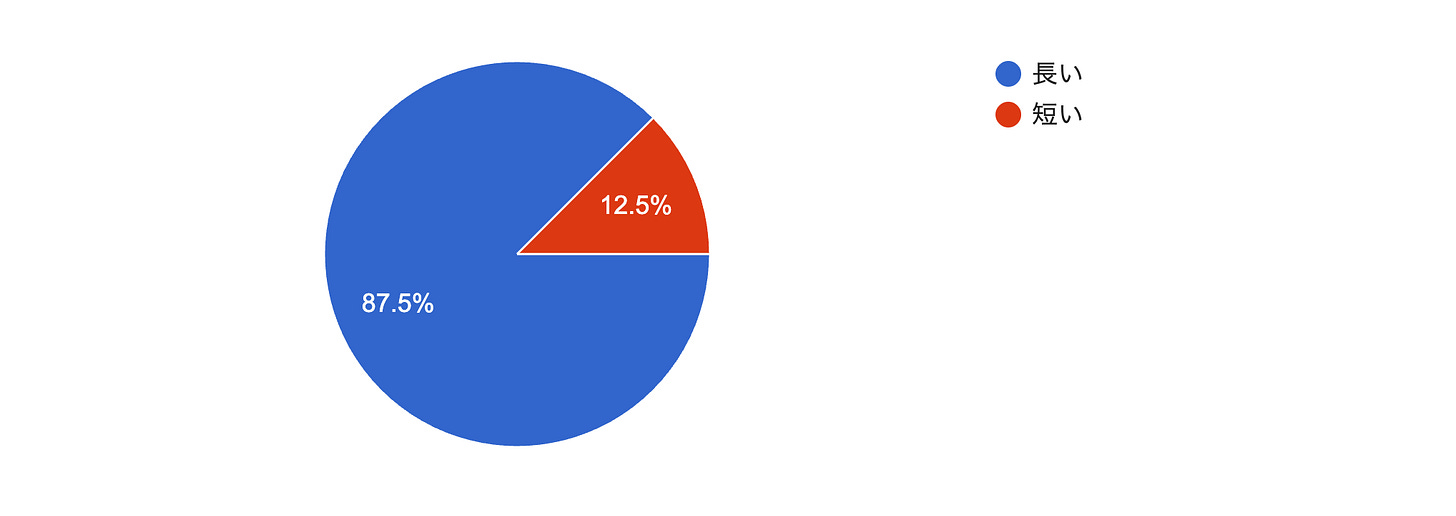

【WORKSIGHT SURVEY #29】

Q:「アーカイブ」はできるだけ公共機関が担うべき?

アーカイブは、公共性や公平性を確保するために公的機関が担うべきだという考えがある一方、企業や個人、民間のアーカイブが生み出す柔軟さや専門性によって、これまで残り得なかった記録が掬い上げられてきた側面もあります。アーカイブは、できる限り公共機関が担うべきなのでしょうか。みなさんのご意見をお聞かせください。

【WORKSIGHT SURVEY #28】アンケート結果

著作権の「グレーな部分」:山田奨治と内沼晋太郎と考えた〈権利保護〉と〈フェアユース〉のあわい(11月11日配信)

Q:著作権の保護期間「70年」は長い?短い?

【長い】個人が考えて、それを持って利益を得ると考えるなら、特許と同じく、25年が良いと思う。

【長い】作家をリアルタイムで経験した人にとって、70年はあまりにも長い。文化として共有される前に、資本に絡めとられた商品と化してしまう気がします。

【長い】著作者個人の権利保護は当然ですが、孫まで含んだ代を保護する必要はないと考えています。社会的資産として、社会に還元する方が健全かと思います。

【短い】ちょうどいいのではないか。

【新刊案内】

photograph by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]29号 アーカイブする? Archive?』

データがあふれる時代に、わたしたちは何を未来に伝えるべきなのか。今号では、謎多き個人アーカイブ「Archive of Modern Conflict」や「コクヨの生活社史」プロジェクトの営みをはじめ、企業アーカイブの現在地、“人と知が出会う風景”としての図書館設計、さらには円城塔、ティム・インゴルド、今日マチ子らが語る「アーカイブの哲学」など、「なぜ残すのか」という問いを起点に記録と記憶の関係を見つめ直す。

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]29号 アーカイブする? Archive?』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0937-8

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年11月10日(月)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

次週11月25日は、この数年で静かなブームとなっている「自作キーボード」について、秋葉原にある自作キーボード専門店・遊舎工房の創業者と企画部へのインタビューを配信。キーボード左右に分割してみたり、超コンパクトにしてみたりと、まるでプラモデルのように部品から組み立てていくユニークなムーブメントは、なぜここまで活性化しているのか。お楽しみに。