スモールコミュニティが重なり合うとき:ミナガルテンに学ぶ「みんなの庭」のつくり方【「場」の編集術 #02】

これからの都市空間は、どうかたちづくられるべきだろうか。シリーズ企画「『場』の編集術」第2回の舞台は広島・皆賀。パン屋や本屋、カフェ、シェアサロン、菜園などの機能がつながり合うミナガルテンを訪ねた。点在するコミュニティが重なり、人と人の関係性がゆるやかに編み直されていく「みんなの庭」には、従来の都市開発とは異なるまちづくりが、たしかに芽吹いている。

広島県広島市佐伯区皆賀の住宅街の一角にある複合施設「ミナガルテン」の1階

これからの都市における空間のあり方を考えるシリーズ企画「『場』の編集術」。第2回では、広島市佐伯区皆賀を舞台に展開されている「minagarten」(ミナガルテン)を取り上げる。

かつて50年以上にわたり園芸卸売業が営まれていたこの地で、2020年から段階的に開発が進められてきたminagartenは、単なる商業施設や分譲地ではない。それは、創設者である谷口千春さんの「人と暮らしのウェルビーイング」という確固たるビジョンのもと、「みんなと私が共存する」まちづくりを体現する、次世代型の循環型コミュニティスペースである。園芸資材倉庫だった建物をリノベーションし、分譲宅地開発と一体で進められたこのプロジェクトは、従来の利益優先の不動産開発の枠を超え、そこに集う人びとの幸せを育む「苗床」として機能している。

interview by Shotaro Yamashita, Hidehiko Ebi

text by Shotaro Yamashita

photographs by Kaori Nishida

「ウェルビーイング」ですべてが腑に落ちた

広島市内のベッドタウン佐伯区。JR五日市駅からクルマで4分ほど、住宅街からそれは突如現れる。かつての街の記憶を残す鉄骨造の大きな倉庫に、華奢なセリフ体で施設名が静かに書かれている。その場所こそが、ミナガルテンだ。

ミナガルテンの敷地は、オーナーである谷口千春さんの祖父が創業した園芸卸売業の跡地である。BtoBの卸売業として栄えた家業は、時代の流れとともに幕を下ろすこととなったが、この広大な土地の活用は、谷口さんにとって単なる事業清算や相続以上の意味をもっていた。東京での生活を経て広島に戻るにあたり、彼女は「この場所をどんな場所にしたいか」という問いと深く向き合った。そして導き出されたのが、「人と暮らしのウェルビーイング」というコンセプトである。

当初は「頭と心と体に、グリーンなライフスタイルを」といった漠然としたイメージだったという谷口さん。しかし、2020年のコロナ禍に『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』(ビー・エヌ・エヌ)という書籍に出会ったことで、その思いは確固たるものとなる。「ウェルビーイングの概念に出会って、自分のやりたかったことが一気に腑に落ちた」と彼女は語る。それは心身の健康にとどまらず、「人とのつながり、困ったときに頼れる関係、暮らしのなかでの循環」といった、より多角的な概念だった。

谷口千春 | Chiharu Taniguchi 株式会社DoTS代表取締役社長、株式会社ミナサカ代表取締役、ミナガルテン代表、一般社団法人シェアリングエコノミー協会 中国支部長、公益財団法人広島市みどり生きもの協会 理事。埼玉生まれ、広島育ち。京都大学と東京大学大学院で建築を学び、都市デザインシステム(現UDS)にて、キッザニア東京の開発、会社広報を担当。その後出版社、着物屋、フリーランスを経て、UDSに復職。沖縄のホテルプロジェクトで芸術・文化面を担当。2020年4月にUターンし、ミナガルテンを開設(広島まちづくりデザイン賞・まちなみ部門)。地域共創拠点「miobyDoTS」の運営、企業の視点で語られる広島の復興物語「Pride of Hiroshima」(常設映像展)企画統括、広島新駅ビル「minamoa」ブランディングアドバイザーなど

施設名「minagarten」には特別な意味が込められている。「mina」(ミナ)はフィンランド語で「わたし」を表す一方、日本語の「みんな」にも通じる音であり、「garten」(ガルテン)はドイツ語で「庭」を意味する。以前WORKSIGHTでも取り上げたドイツの市民菜園制度である「Kleingarten」(クラインガルテン=小さな庭)や、幼稚園の語源となった「Kindergarten」(キンダーガルテン=子どもの庭)のコンセプトにヒントを得て名付けられた。「みんなの庭、わたしの庭、皆賀の庭」というコンセプトどおり、「みんな」(地域全体)と「わたし」(個人)が共に自由に成長できる思いやりある世界を、この皆賀の地から実現したいという理念が込められている。

ミナガルテンの開発は、分譲宅地と商業エリアが一体となった「大きな庭」という見立てで進められた。元々温室が立ち並んでいた敷地のうち、約2,500㎡の住宅エリアは約85%を分譲住宅として売却し、残り約15%にあたる土地を賃貸住宅として整備した。さらに、住宅エリアとは別に約500㎡の土地に商業施設を建設している。この戦略は、単に資金を確保するためだけではない。「全部売ってしまうと縁が切れてしまう。15%は土地を残して賃貸住宅にし、関わり続ける権利を残した」という谷口さんのことばからは、地域との継続的な関わりを何よりも重視する強い意思が感じられる。この比率は、単なる不動産開発にとどまらない、持続可能なコミュニティ形成へのコミットメントを示唆している。

境界を「溶かす」デザイン

ミナガルテンの開発にあたっては、さまざまな工夫が凝らされている。例えば、分譲宅地エリアには、そこに建つ住宅の建築・環境・管理に関するルールが設けられ、運営側も積極的に携わりながら、協働的にまちづくりを進めている。外壁や屋根の仕様には統一感をもたせつつ、多様性を許容し、コストも考慮した上で一定の選択肢の幅を確保している。各戸の庭の植栽についても、「高木を1本、中木を3本」といった最低限の基準を設けることで、各家庭の個性と全体の調和、そして初期費用のバランスを取っている。アプローチ路や中庭には商業エリアと同じ素材(コンクリートやストライプ状舗装材)を用いることで、エリア全体の統一感を創出し、シームレスな体験を提供。空間デザインにおける配慮が細部にまで行き届いている。

約50年使われてきた温室付き園芸資材倉庫をリノベーション

ミナガルテンの空間デザインを貫くのは、「境界を溶かす」という思想である。建物と屋外の空間が曖昧につながり、明確な内外の区別を設けないことで、利用者の行動に自由度と広がりをもたらしている。例えば、屋外空間が室内へと自然ににじみ込むような設計が随所に施され、コンクリートのベンチがあるエリアでは犬の同伴を可能にするなど、ペット連れでも気軽に楽しめる工夫が凝らされている。これは住宅エリアにも共通する考え方で、「各戸の敷地に塀を建てるのではなく、それぞれが所有するものをもち寄ることで、より大きな豊かさを共有する」ことを目指している。

そして、その境界の溶かし方は、構築プロセスにも表れている。「一気に立ち上げず、まず2階だけ開けて様子を見る“段階開発”。人が見えてきてから広げた」という谷口さんのことば通り、ミナガルテンの開発は2階のシェアキッチンから1階、3階へと約3年かけて段階的に進められた。このアプローチは、新型コロナによるパンデミック下でも柔軟な対応を可能にし、その後も厳格なマスタープランに頼らず、ニーズに応じながらコンセプトを洗練させていった。

上:1階入り口の足元には、外部の舗装(ペイブメント)がそのまま室内へと続いている 下:2階のシェアキッチン。ミナガルテンの歴史はここから始まった

スモールコミュニティを重ねる「編集者」

谷口さんは、自身の役割を「編集者」にたとえる。かつて祖父が営んでいた園芸卸売業が、生産者と顧客をつなぐ「編集」的な仕事であったように、ミナガルテンにおいても、地域に存在する多様なプレイヤーたちを「編集」し、それぞれの個性が光る場を創出している。サロンや本屋などのテナントは、あくまで独立した“媒体”として存在し、それらが集まることで、まるで雑誌の誌面のような魅力的な場ができあがっていると彼女は語る。「“雑誌編集者”のように人と人をつなぐ。“編集する場”としての意識」が、ミナガルテンの多様なコンテンツを生み出す源となっている。

商業エリアの核となるのは、パン屋「companion plants」である。谷口さんが、「美味しいパンがある街は元気になる」という信念のもと、最初に決めていたのが、遠方からでも訪れたくなるような力のあるパン屋を誘致することだった。はじめはテイクアウトのみ、週4日営業でスタートし、コロナ禍という状況も踏まえ、無理なく、お互いに大きなリスクを負わない「じわじわと育てる」考え方で始まった。

「コーヒーがないとイートインを使いづらい」と谷口さんは考え、複数のバリスタがワークシェアリング形式で参加することになる。現在、7名のバリスタが週6日営業でシフトを組んでおり、新陳代謝が起こりやすい柔軟な体制が確立されている。「バリスタはミナガルテンに雇用されるのではなく、みんなフリーランスで、マージン契約。リスクを背負わず、発信力を相互活用するモデル」は、ミナガルテンにおける人材活用の一例である。

シェア本屋「mina books」は、市内外の本屋、編集者、出版社などが棚主として参加し、それぞれの視点から選書を行う。店番も棚主がもち回りで担当し、施設内のパン屋やカフェと自然なクロスオーバーを生んでいる。また、シェアサロンは、パン屋やカフェの利用者、イベントの参加者のなかで信頼のおける人物に声をかけ、曜日固定制で運営を行ってもらうなど、いずれも関わる人を「信用で選び、共につくる」姿勢が一貫している。

ミナガルテンの事業スキームにも、お互いの関係を柔軟に編集していく姿勢が表れている。例えば、パン屋は自ら厨房に設備投資をしているため家賃は売上のパーセンテージで、シェアサロンは固定家賃制で、利用日数に応じて単価が変動する。このように、「家賃は売上歩合や固定+変動制など、プレイヤーの状況に合わせて柔軟に設計している」と谷口さんが語るように、プレイヤーの投資割合やリスク許容度に応じたフレキシブルな制度設計がなされている。

こうした個別性の高いチャレンジを受け止める場がかたちづくられるなかで、ミナガルテンでは「スモールコミュニティの重ね合わせ」が意識されている。谷口さんは「それぞれの営みが独立しながらも、ゆるやかに全体とつながるような構造」づくりを目指していると語る。その比喩として用いられるのが「木」だ。ミナガルテンの中庭には7本の木が植えられているが、中心には谷口さんが阿蘇で出会った二股の木がある。1本では未完成かもしれない枝葉が束ねられることで1本の大樹になるという、共同体の比喩であり、まさに場づくりの思想そのものでもある。谷口さんは、こうした多様な関わりを促すために、「その人がいま、何に困っていて、何が足りないのか、何をもっているのか、どうなっていきたいのか」を丁寧にヒアリングし、そのギャップを埋める方法を一緒に考え続ける。小さな試みを後押しする姿勢がそこには通底している。

上:街の人が頻度高く訪れるパン屋は街の重要なハブとなる 下:パン屋の横ではほぼ日替わりバリスタがシームレスに営業している

開発ではなく、「目の前の人」への投資

ミナガルテンの最大の魅力は、そのコミュニティにある。敷地内の施設だけでなく、人びとの多様な関わり方自体が、この場をかたちづくっている。例えば、五日市にちなんで毎月「5のつく日」に開催される「5's marche」(サンクスマルシェ)は、さまざまな事業者との「お見合い」の場として機能している。商品の魅力だけでなく、出店者の「人柄」や「一緒に何かをやっていけそうか」という意識の部分を重視し、継続的な関係性を築いているという。「“気持ちの循環”がある人がミナガルテンに合う」という谷口さんのことばは、単なるビジネス関係を超えた、人間的なつながりを重視する姿勢を表している。

2階のシェアサロンも同様で、レンタルスタジオの利用者のなかから「この人いいな」と感じた人に声をかけ、曜日固定制のシェアサロンへと発展させた。シェア型本屋や3階のアンティーク家具ショップでも、地域のクリエイターたちが店番を務め、発表の場として活用している。直接的な売上だけでなく「場所や機会を通じてお金とは別のかたちで還元している」のが特徴だ。

特筆すべきは、ミナガルテン全体が「人材バンク」のような機能を果たしている点である。例えば、現在のコミュニティマネージャーは、もともと3階で店番をしていた人物であり、初代コミュニティマネージャーの退職後、スムーズに引き継ぎが行われたという。これは、内部から自然と後継者が育つ、持続可能なコミュニティ運営の好例と言えるだろう。

敷地内にあるシェアガーデン「ミナバタケ」も、ミナガルテンを象徴するコミュニティ活動のひとつである。元々、谷口さんの母や祖母が家庭菜園として行っていたものを、ミナガルテンの誕生後、来場者のなかから「野菜づくりをやってみたい」という声が上がり、いまでは約30名が参加する集まりとなっている。この畑は「お金を介さないコミュニティ」であり、一般的なシェア農園のような責任の重さはなく、みんなで協力して世話をすることで、無理なく継続できる仕組みになっている。収穫物はみんなで分け合い、時にはマルシェで販売したり、シェアキッチンを借りて料理会を開いたりするなど、交流の場にもなっている。

「ミナガイド」という独自のスタッフ制度も面白い。日曜日限定で施設内の案内を行うこのスタッフは、単なる案内役にとどまらず、施設の清掃や食器の片付け、列の整理など、「外のケア」と「中のケア」の両方を担う「何でも屋さん」だという。この役割は、3階のショップで店番をしているクリエイターたちに、時給が発生する仕事として依頼されており、ミナガルテンの「世界観を説明できる」彼らの強みを活かしている。

「この人となら一緒にできそう」と感じる共通の価値観として、彼女は「みんなで盛り上げていこう」「みんなでつくっていこう」という熱量や、事業への責任感、全体への貢献意識を挙げる。単に集客力のある場所で自分の商品が売れることを期待するという受け身な姿勢ではなく、自分のことだけでなく「みんなのために」「お客さんのために」という気持ちをもつ人が、ミナガルテンには合っているという。「目指すのは“自然発生的に育つ力を信じて支援する”庭師のような存在」と谷口さんは語る。

谷口さんは、一般的な「不動産開発」にはあまり興味がないと明言する。彼女が重視するのは、「開発ではなく、“いまここにいる人に投資する”という視点」である。地域の課題解決や、働き方の多様性、新しい社会システムづくりに関心があり、テナントの誘致においても「利益を確定させる」ことを優先する大手デベロッパーのようなやり方ではなく、あくまでもこの場に可能性を見いだす人たちのチャレンジを応援する姿勢が貫かれている。

上:ミナガルテン1階にあるシェア型本屋「mina books」。棚毎に異なる趣向で本がセレクトされていながら、不思議と一体感がある 下:「ミナバタケ」ではかつての園芸卸業で働いていた元スタッフたちが野菜づくりを指導する

「ルールを変える権利」は、みんなにある

オープンから5年が経過し、ミナガルテンのコミュニティは生き物のように変化し続けている。谷口さん自身、現場から距離を置き、コミュニティマネージャーに運営を任せるようになったことで、それぞれの色がコミュニティに反映されている。利用者の層も変化しており、当初は30代後半から50代が中心だったが、最近では20代の若年層が増え、「おしゃれなカフェに行ってみよう」という感覚で訪れる人びとも多くなり、ミナガルテンの裾野が広がっているという実感がある。

コミュニティが大きくなるにつれて、排除の力が働く可能性や、一見さんの増加と既存コミュニティ持続とのバランスなど難しい課題も生まれてはいるが、谷口さんは「コミュニティ感が薄れたとはあまり感じていない。むしろ、わたしがもう知らないところで、いろんな新しいコミュニティが生まれ広がっている」と語り、新たな手応えを感じている。

例えば、高齢の住民たちが音楽グループとして活動し、地域の人びととコンサートを開いたり、映画作品の上映を通じて暮らしのなかの課題に目を向けたりと、社会的なテーマに取り組む活動も自然発生的に育まれているのだ。

こうした場を運営する上での「難しさ」について、谷口さんは「ルールを最初から厳格に決めてしまうと、参加者の個性や自主性を削いでしまう」点を挙げる。そのため、最初は緩やかに運用し、小さな衝突が起きた際にどうしようかと事後対応で考え、少しずつルールを形成していく。ただし、そのルールは「人を縛るためではなく、お互いに活動しやすくするため」であり、「みんなに変えていく権利がある」ことを常に伝えている。「明文化しすぎない運営」「ルールは“後づけで生まれる”」「合理性と納得のある変化」を目指すという姿勢が貫かれている。

上:カフェからシンボルツリーである二股のカエデを見上げる 下:表現活動や地域交流を志す国内外からの作家をサポートする中長期滞在型宿泊施設「mina residence」

1000人いれば「1000分の1」でありたい

谷口さんは現在の自身の立場について、「“妖精”のようにふわっと存在するくらいの距離感がいい」と笑いながら表現する。それは、「いないようで存在している」触媒のような存在、つまり谷口さんが自ら名乗る肩書き「モノガタリスト」や、「カタリスト」「イタコ」としての立ち位置だ。彼女は、絶対的な権力者やルールメーカーではなく、この場所を「一緒につくるメンバーのひとり」でありたいと願う。これにより、誰かへの依存を避け、みんなが平等に責任をもつ感覚を共有できるという。一方で、ルールの見直しなど、最終的に「決める」場面ではオーナーシップを発揮する覚悟も必要だと語る。また、ミナガルテンが自身の家族の歴史と深く結びついた「リビング」のような場所であるからこそ、「関わっている人が1000人いれば、わたしはその1000分の1でありたい。絶対的なオーナーではなく、メンバーのひとり」として過度な自己主張を排しながらも、感謝と謙虚さをもって場を守るオーナーとしての「パワーバランス」が重要だと考えている。

彼女は、地域のなかで「大きな開発」を自分たちの手で実現していくことを次の目標に掲げている。そのため、地域内の多様なプレイヤーとのつながりづくりを重視し、自治体から受託しているプロジェクトでは、企業や行政といった単位での「スモールコミュニティの重ね合わせ」を試みている。地元企業と共同出資し、自らが代表を務める「株式会社DoTS」は、瀬戸内エリアを中心に、地域の資源や人材をいかした企画・プロモーション・場づくりを手がける会社であり、地域内で「何かをやりたい」という思いをもつ人が、UターンやIターンで広島に戻ってこられるような仕組みづくりを目指している。社員を抱え込むのではなく、外部ネットワークと連携することで、個人の実績や与信だけでは受けられないような大規模な仕事も、DoTSがプラットフォームとなって担い、地域にお金と人を循環させることを目指す。「“地元企業を育てる”ことが、中央依存からの脱却につながる」という彼女の視点は、地域経済の活性化にもつながる重要な示唆を含んでいる。

先述の通り、谷口さんは「キンダーガルテン」(幼稚園)の教育思想から着想を得ている。画一的な成長ではなく、それぞれがもつ「個性や才能の種」を自然に育むような環境を提供し、「自然発生的に伸びていく力」を信じて支援する。その姿勢は、植物の成長を見守りながら必要な手を加えていく「庭師」のようでもあり、そうした考え方に基づく実践は、既存の枠にとらわれない新しい「場」のあり方を提示している。谷口さんは、この場の未来図として、リノベーションした宿泊施設をアーティストインレジデンスとしてさらに稼働させ、ローカルとグローバルが交わる拠点とすることを構想している。また、コミュニティマネージャーの「交換留学」のような仕組みを通じて、全国の場づくりに携わる人びとがミナガルテンやDoTSに関わることで、新たな風通しを生み出し、地域と地域の交流を深めていきたいという。すでに佐伯区内の「マルニ木工」や「サゴタニ牧場」といった企業、さらにはアドベンチャーツーリズムを企画する若者たちなど、地域に点在する面白いコンテンツを結びつけ、まち全体の魅力を高めていくビジョンも描いている。

ミナガルテンは、広島の地で、人びとのウェルビーイングを育み、新たなコミュニティのあり方を模索し、地域全体を巻き込みながら進化を続ける「みんなの庭」なのである。

谷口千春さん。ミナバタケにあるキウイ棚の木陰にて

【WORKSIGHT SURVEY #15】

Q:コミュニティの「ルール」は明文化すべき?

谷口さんは記事のなかで、「ルールを最初から厳しく決めてしまうと、参加者の個性や自主性を削いでしまう」と語り、そうした点が場を運営する上での難しさのひとつだと指摘しています。あなたがとあるコミュニティに参加する場合、ルールが明確に決められている場と、明文化されていない場では、どちらのほうが居心地がよいと感じますか? みなさんのご意見をお聞かせください。

【WORKSIGHT SURVEY #14】アンケート結果

「馬語」のススメ:馬と人、あわいの応答(8月5日配信)

与那国島で出会った親のいない仔馬を引き取り、「カディ」と名付けて一緒に生きてきた、馬飼いで文筆業の河田桟さん。河田さんとカディの静かに共鳴するような交流、そして自身の出版社・カディブックスから刊行された『馬語手帖』などの著作について尋ねつつ、馬と人のあいだの”ことばならざることば”を考えた。

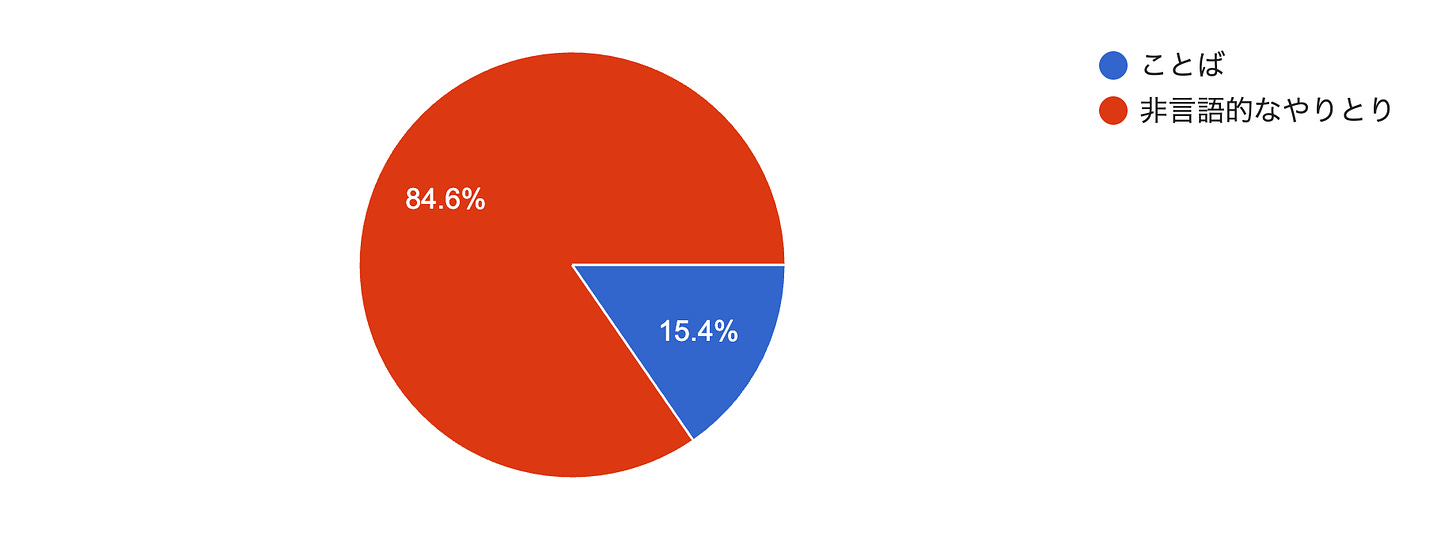

Q:人と人とのやりとりに重要なのは「ことば」? それとも「非言語的なやりとり」?

回答理由(抜粋)

【非言語的なやりとり】ことばを発することの困難な人やことばを発する術を持たない人とのやりとりは存在しないということになります。そんなことはあってはならないというのがわたしの思いです。

【非言語的なやりとり】長く介助などで関わっている人は、かなりの部分でコミュニケーションがとれていたり、意思を読み取ったりすることが出来ていたりします。それは日頃からそれとなく非言語的なやりとりをしているからだと思います。

【非言語的なやりとり】ことばだと忖度があるから。

【ことば】操ることができるから。

【ことば】扱い方を工夫すれば、非言語的なやりとりまで表すことができるのではないか、と考えます。

次週8月19日は、ジャズ評論家・柳樂光隆さんによる寄稿文を配信。先月、フランス・パリを訪れた柳樂さんが、現地のミュージックバーで行った聞き取りの模様を綴ります。お楽しみに。