都市を「診る」とは:消費を問い直す「町の診断師」北沢恒彦の実践【WORKSIGHT最新号『消費者とは』より】

人びとの暮らしが行き交う生活空間として商店街を捉え、そこに通い、日常の営みを観察して記録する「まち」の診断を行った北沢恒彦。京都市役所に勤務しながら、反戦運動家、市民活動家、編集者として多面的に活動した“越境的実践者”の足跡を振り返ることで、都市とどう向き合い、どのように生きていくべきかを再考するための手がかりが浮かび上がる。

「通りについて感想を聴く会」の企画でコーディネーターの矢ヶ崎庄司、レベッカ・ジェニスン両京都精華大学教員と京都大学の留学生とともに商店街をテクる北沢恒彦 photograph by KAI Fusayoshi

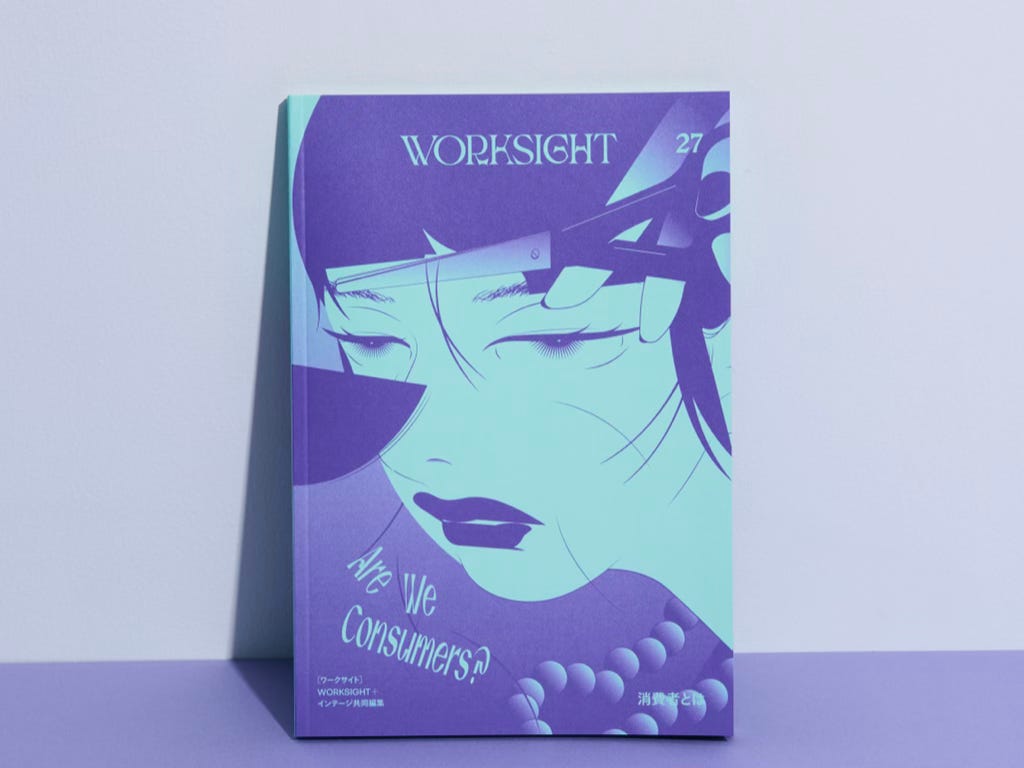

市場調査・マーケティングリサーチの老舗・インテージとともに、時代とともに移ろう「消費」のあり方と向き合った、5月14日(水)刊行のプリント版最新号『WORKSIGHT[ワークサイト]27号 消費者とは Are We Consumers?』。今回は本誌より、「町の診断師」として京都の商店街を記録した北沢恒彦の実践に焦点を当てたコラムと、企画展「まちの診断師 北沢恒彦」を企画した建築史家・和田蕗のインタビューを特別公開。日々の営みが繰り広げられる町を観察し、その記憶や息遣いまで記した北沢恒彦の「診断記録」は、現在の我々の都市生活に大きな刺激を与えてくれる。

interview & Text by Shotaro Yamashita

京都市役所の〈異分子〉北沢恒彦

「私は町の診断師だ」。そう自ら名乗った北沢恒彦(1934-1999)は、今日のことばで言うならば「越境者」である。京都市の行政職員として制度の内側に身を置きながら、同時に反戦運動家、市民活動家、文筆家、教育者、編集者として独立したことばを発し続けた人物だった。彼の仕事をひと言でまとめるのは難しい。だがその活動の随所に通底していたのは、「まち」──すなわち人びとの暮らしが交わり、記憶が積層し、制度や経済の枠を超えて日常が紡がれていく空間──に対する、粘り強く、同時に繊細なまなざしだった。

北沢は、京都市生まれ。府立鴨沂高校在学中の1952年、朝鮮戦争への反戦デモに参加して逮捕される。学生運動に身を置くなかで「市民が社会を変える」という信念を抱いた彼は、その後もベトナム反戦運動や市民連合を立ち上げ、反差別運動に参加するなど、一貫して民衆の立場から社会を問い続けた。同志社大学法学部卒業後、京都の老舗パン屋・進々堂に就職。ここで労働争議を経験し、生活者として労働の現場と向き合ったことが、後の彼の社会観の形成に大きな影響を与えることになる。

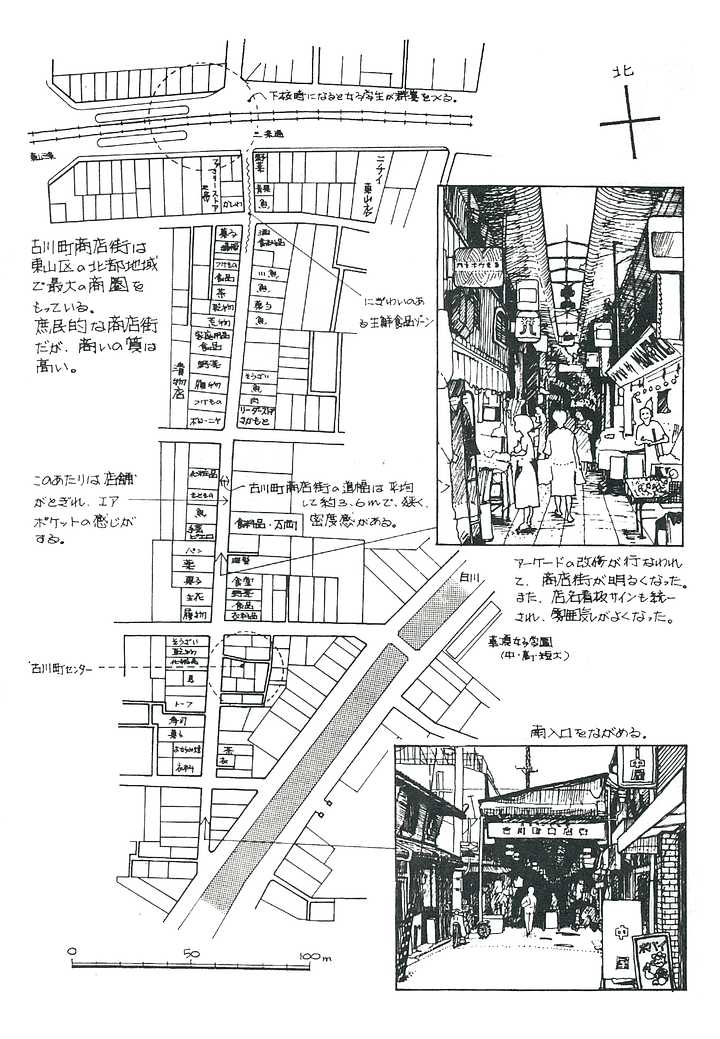

1962年、京都市役所に入庁。やがて中小企業指導所に配属され、以後30年余りにわたって中小小売業者を対象とした経営指導や商業調査に携わることとなる。一見すると、ここから彼の行政職としてのキャリアが始まったように見える。だが実際の彼の仕事は、制度的職務の範疇をはるかに超えていた。1970年代から90年代にかけて、彼は市内の商店街や市場を丹念に歩き、その姿と声を記録し、独自の視点から「まち」の診断を行った。調査報告書には、商圏分析や売上高の推移といった定量データと並んで、「この通りは玄関性に乏しい」「夕刻になると若者たちが自然と集う」といった人間的な観察が記されている。

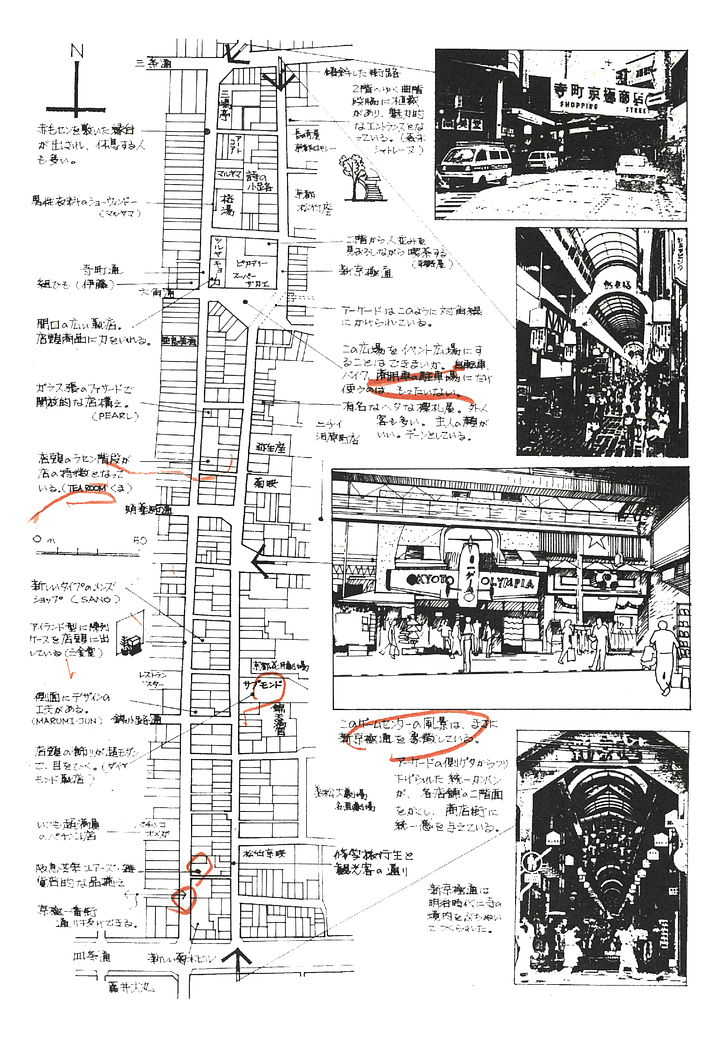

左:京都市の商業エリア河原町を記録したスケッチ。ポイントと思しき箇所に赤鉛筆で北沢が書き込んだらしきアンダーラインや丸囲みがされていた/右:観光客や修学旅行生がお土産を買いに行くエリアとしても賑わう新京極通。広場の使い方、アーケードについても言及されている。スケッチはすべて森田孝夫によるもの

だが北沢の視座の特異性は、単に商業をフィールドにしたことではない。むしろ重要なのは、彼が「まちを診る」という行為に、暮らしと思想の両方を重ねていたという点にある。北沢は、雑誌『思想の科学』の編集同人としても活動しており、鶴見俊輔、丸山眞男、花崎皋平、鶴見和子らと深い交流をもっていた。とりわけ鶴見俊輔とは親密な関係にあり、鶴見が提唱した「経験の共有」や「在野の思想」に深く共鳴していた。現場に出て、耳を澄まし、暮らしの内から世界を理解するという態度は、北沢にとってもまちに接する際の根本的な方法であり、また彼自身の倫理でもあった。

そうした立場は、当然ながら行政内部では異端とも映った。北沢は組織の一員でありながら、そこに安住せず、むしろ制度の余白を利用するかたちで、「まちへの接近法」を独自に編み出していった。彼が実践した「巡回指導」と呼ばれる調査スタイルは、制度上の正式な名称ではなく、北沢自身が考案した手法である。商店街や小売市場といった区画を超え、「界隈性」と呼べる人の流れや空間の感覚に基づいて調査対象を設定する。調査には詩人、写真家、建築学生など、専門の枠を超えた〈異分子〉を意図的に招き入れ、制度的合理性とは異なるまなざしからまちを捉えようとした。その姿勢には、「制度のなかに身を置きつつ、制度に従属しない」という北沢の二重性がよく表れている。

1995年に定年退職すると、彼は生家の米屋を改装し、「編集グループSURE(Scanning Urban Rhyme Editors)」を立ち上げた。ここは単なる仕事場ではない。在野の言論空間として、身近な市民や知識人が集い、思索を交わし、その記録を発信する拠点となった。自主制作の個人誌『SURE』では、地域の話題、社会批評、哲学的な問いが交錯し、「まちに生きるとは何か」という問いが静かに、しかし力強く繰り返されている。晩年には京都精華大学で「風土論」の講義も担当し、自らの経験を後進に語り継いだ。

彼の死後、その足跡を振り返る者たちは少なくなかった。息子である作家・黒川創は『隠された地図』という書籍に父の未発表原稿をまとめ、また関係者の証言をもとに『北沢恒彦とは何者だったか?』という問いを一冊の本にまとめ上げた。調査に関わった学生や研究者のなかには、その後まちづくりや都市研究の分野で活躍した者も多い。こうした波紋のような影響は、彼の仕事が単なる過去の実践ではなく、いまなお続いている「問い」であることを示している。

2025年、京都工芸繊維大学美術工芸資料館において企画展「まちの診断師 北沢恒彦」が開催された。京都という都市の空間と記憶に刻まれた彼の仕事を、改めて社会に差し出すこの展覧会は、単なる回顧にとどまるものではなかった。そこで問われたのは、「まちを診る」とはどういうことか、という根源的な問いである。

北沢が歩いたのは、商店街という経済空間であり、同時に人びとの暮らしが行き交う生活空間でもあった。彼の診断は、購買行動や立地特性といった消費の構造を読み解くものでありながら、それ以上に、商いの現場に立つ人びとのふるまいや、買い物客の佇まい、まちの空気に宿る関係性の織り目に目を凝らす営みでもあった。彼は「消費者」という抽象的な単位ではなく、そこに集い、語らい、暮らす「人」として来街者を捉えようとした。まちを歩くこと、商いを観察すること、そして声を聞くこと──それは都市を診るための方法であると同時に、都市を生きるための倫理でもあった。

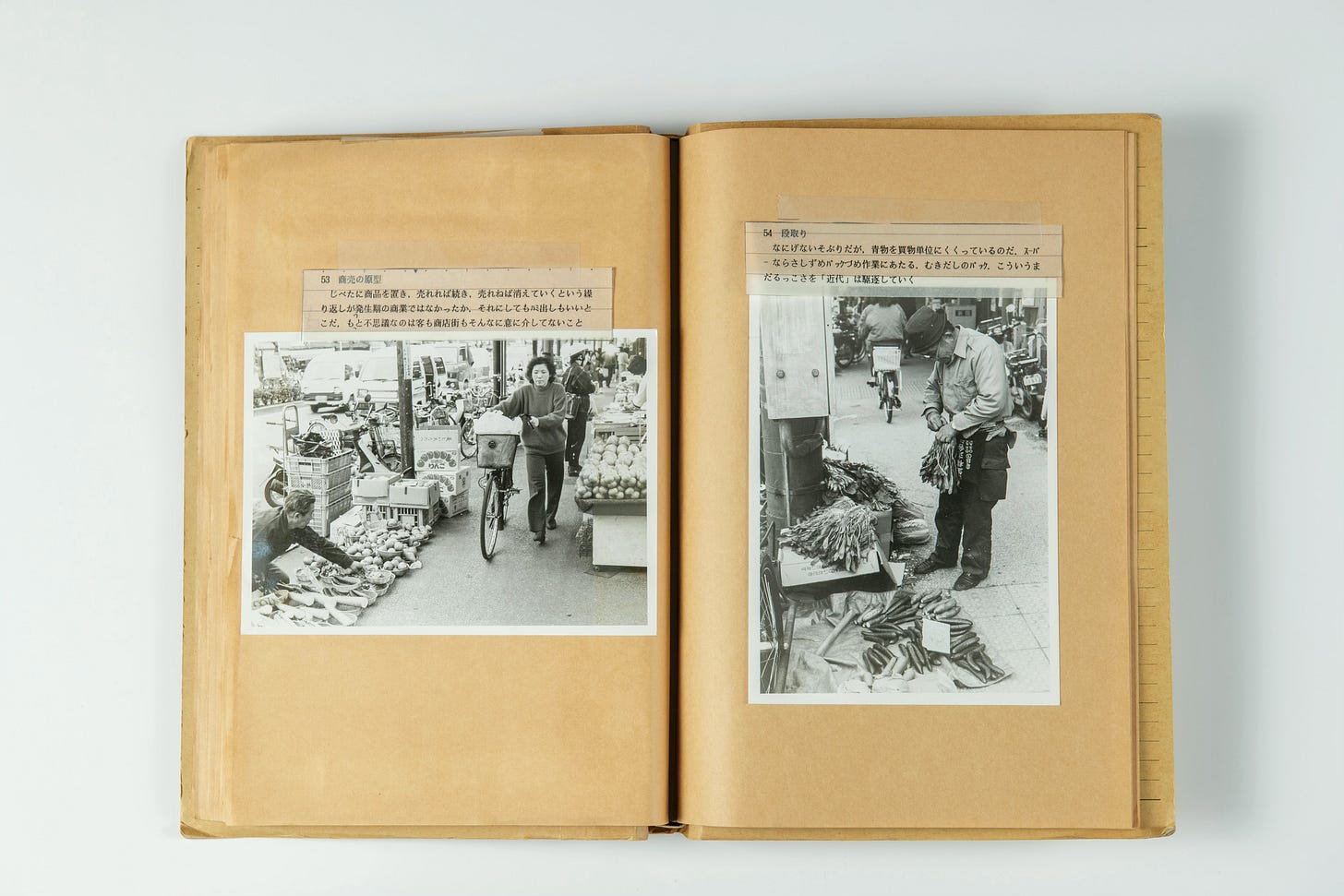

北沢が自分で写真を撮りキャプションも記載したスクラップブックのページ。歩いて感じたことが率直に記されている photograph by Naohiro Kurashina

北沢恒彦の実践はどのように読み直され、わたしたちの時代と交差しうるのだろうか。展覧会を企画した建築史家の和田蕗へのインタビューを行った。

商店街ではなく〈界隈〉を診る

──京都市で実施された北沢の商業空間の調査について、概要をお伺いできますか?

まず挙げられるのは個別の診断調査です。これは一つひとつの商店を対象にした診断で、単独の店舗単位での診断も実施していたようです。加えて、商店街という線的なまとまりを扱った診断や、小売業が集合した場としての小売市場の診断も行っていました。つまり、個別店舗、商店街、そして小売市場といった小売の集合体を段階的に捉えるかたちですね。さらに、複数の商店街や小売市場が集積する地区全体を対象とした「広域商業診断」も手がけています。これらは中小企業診断士制度(編註:中小企業支援法に基づき、専門家が中小企業の経営診断・助言業務に従事する仕組み)の枠組みのなかで行われていたため、空間を階層的に把握する構造になっている点が特徴的です。そして「巡回指導」という活動です。これがむしろ北沢の調査手法のなかで最も特異で、かつ彼らしさが最も色濃く表れている部分かもしれません。

──巡回指導ですか、それはどういったものでしょう。

これは彼自身が独自に構想した調査スキームだったのではないかと考えています。というのも、「巡回指導」ということばは、中小企業診断の正式な枠組みのなかでは見かけません。その内容も特徴的で、単なる経済合理性に基づく分析だけでなく、ファッションや写真といった視点から地域を読み解くようなアプローチを採っていました。さらに、特定の商店街単位ではなく、「界隈性」や周辺地域を含めた空間を、行政の区割りとは異なるかたちで観念的に設定し、調査を行っていたんです。この巡回指導は、北沢がどのように商業空間を捉えていたかを端的に表す実践だったと思います。

──時期的にはいつ頃行われていたのでしょうか?

行政文書としてはにわかに信じがたいのですが、巡回指導の資料の多くが作成年不詳なんです。断片的に年代が記されているものから推測すると、1980年代後半のものが多く、彼が1974年から84年にかけて広域商業診断に従事したあとに、巡回指導へと移行していったのではないかと見ています。ですので、おおまかに区切ると、70年代には、地域ごとに網羅的な広域診断を実施し、80年代に入ってからは、より柔軟でテーマ性のある切り口から、まちを読み解く巡回型のアプローチへと展開していったという流れで整理できるのではないかと思います。

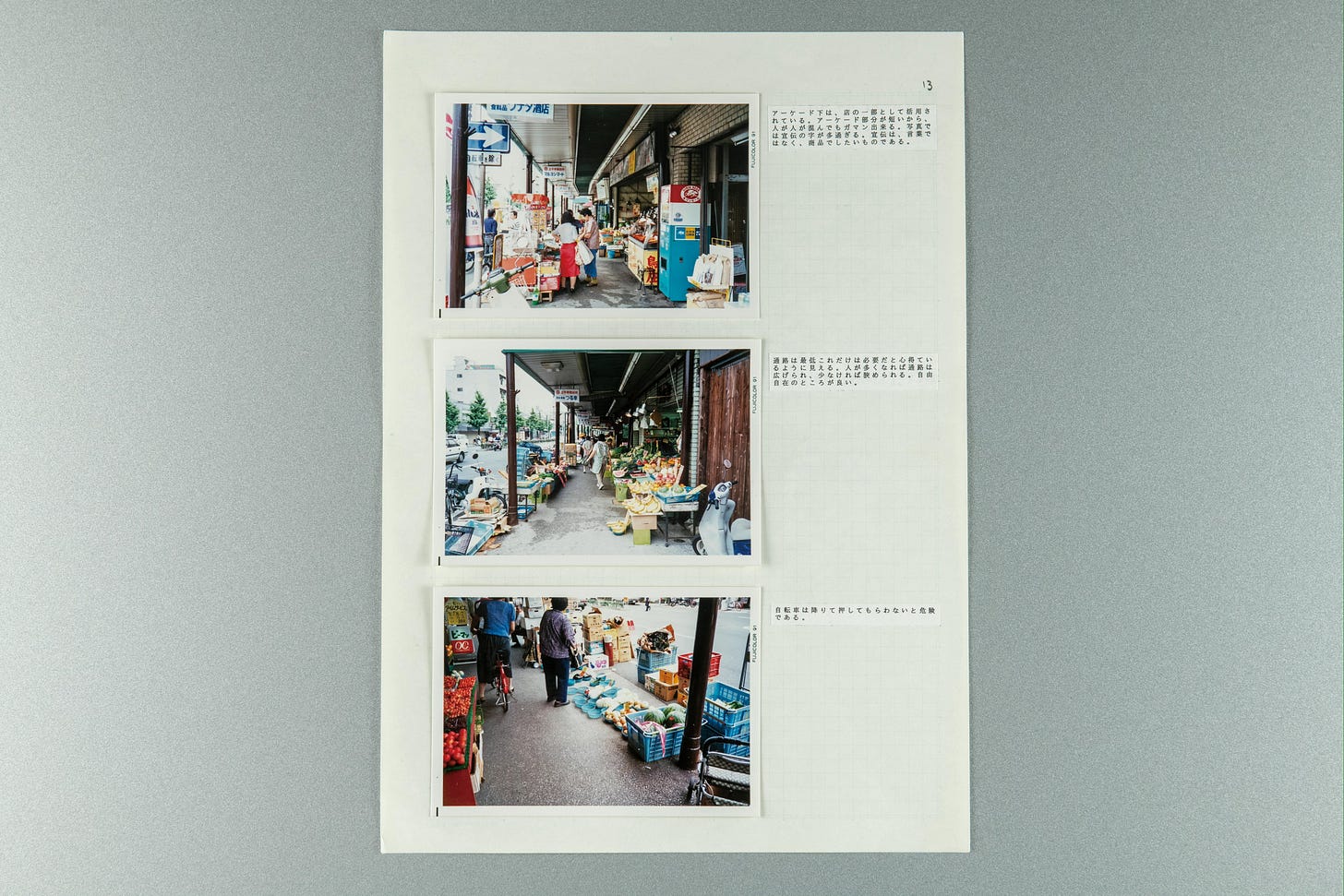

北沢恒彦らが行った「巡回指導」の記録。甲斐扶佐義の写真に、北沢のキャプションが添えられている photograph by Naohiro Kurashina

──この調査が行われた当時の社会的背景や、京都の状況はどうなっていたのでしょうか?

時代背景としては、1960年代以降、いわゆる「スーパーマーケット」の台頭が全国的に進行していく時期にあたります。セルフショッピングという販売形態が普及し、それまで対面販売が主流だった小売市場や商店街に大きな変化が起きていきます。ワンストップでまとめて買い物ができる便利さ、大規模な床面積、大量消費に対応した流通構造といった商業形態が都市空間に入り込んでくるわけです。そうした流れのなかで、既存の小規模小売店や商店街が、どのようにこの変化に対応すべきかという議論が、まちづくりや政策の分野でも本格化していきました。北沢が活動していた時代というのは、まさにその転換点にあたると思います。

──法制度との関わりもあったのでしょうか?

はい、大きく関わっています。まず、戦後すぐに雇用対策として設立された中小企業庁が、小規模事業者の経営合理化を国の政策として支援し始めます。1962年には「商店街振興組合法」が成立し、商店街の組織化と助成金交付の仕組みが制度化されました。また、1973年には「大規模小売店舗法(大店法)」が制定され、大型店の出店や増床に一定の制限がかけられるようになります。京都の場合、当時の府知事であった蜷川虎三が中小企業支援に積極的だったこともあり、商人の力も非常に強かった。1981年には京都市でいわゆる「大型店出店凍結宣言」が出され、5年間にわたって大規模小売店舗の新規出店が抑制されました。こうした政治的・社会的背景のもと、既存の商店街は「対抗」あるいは「共存」のかたちを模索していくことになります。

──そうした文脈のなかで、北沢はどのような問題意識をもっていたのでしょう。

彼の診断報告書を読み込んでいくと、「大型店の進出を止めるべきだ」といった単純な否定ではなく、もっと丁寧に地域の実情を見ていたことがわかります。例えば、住民が「スーパーや専門店が欲しい」と回答していたとしても、彼はそれを額面通りに受け取らず、その背後にある本質的なニーズ──つまり、「買い物の利便性」だけでなく、歩道や広場、街路灯、子どもの遊び場、あるいは下水道といった都市インフラの整備への期待を読み取ろうとしていた。彼は、商業空間が単に経済活動の場ではなく、「まちの生」を支える生活空間であると捉えていたのだと思います。一方で、「まちが均質化していく」という事態がまさに目の前で進行していたという実感もあったのではないかと考えています。経済合理性に基づいて設計された都市や建築空間というのは、どうしても似たような表情、ある種の〈画一的なお面〉を被ってしまう傾向がある。北沢は、そうした傾向が進むなかで、それとは異なるまちのあり方を模索しない限り、人がそこに根を張って生き続けることが難しくなるのではないかという危機感をもっていたのではないかと思います。つまり、単に商業的な成功や経済的な効率性を追求するだけでは、まちは生き延びられないのではないか、そうした問いを、彼は現場の観察を通じて繰り返し立てていたのではないでしょうか。

── 一見、近代化への抵抗のように見えて、懐古主義でもないのですね。

おっしゃる通りです。例えば、振り売りの女性たちの姿を記録した写真を前にしても、「これがあるから素晴らしい」と評価するのではなく、「これは定着してしまっている」と、ある種の停滞としても見ていた。その意味では、単なるノスタルジーに陥らず、まちの変化を冷静に観察しようとしている姿勢が感じられます。彼は露店商人の現象自体には興味をもっていましたが、それを一時的なものとせず、空き店舗に定着していくかたちで「まちに張り付く」存在として育っていく可能性に注目していたように思います。これは、まちに住み、まちで商いを続けるという暮らし方そのものに価値を見いだしていたからではないでしょうか。

ただモノを買うだけの人はいない

──中小企業診断は基本的に商人側に立った調査かと思いますが、北沢にとって「消費者」はどのような対象だったのでしょうか。

北沢は、調査のなかで商人だけでなく来街者、つまり地域に来る人びとへのアンケートも実施しています。興味深いのは、彼が「消費者」ということばをあまり使わず、「住民」という言い方をしている点です。つまり、そこにモノを買いに来るだけでなく、そこに住まい、暮らしを営む存在として、空間の構成要素としての「人」を捉えていた。商店街は単なる物販の場ではなく、人と人との接点であり、まちの文化や記憶を継承する装置である、そうした認識が彼のなかにはあったのだと思います。

──北沢の記録のなかに、彼の姿勢や視座がよく表れているような、象徴的なことばはありますか?

強く印象に残っているのが、下京区の広域診断に書かれた「街の生産(三つの事例)」という節です。そこでは、次のように記されています。

衣料を売り,食品を売ることは勿論大切である。しかし誰が買うのか。街である。安定した商いには,まず,安定した街が生産されなければならない。そして,そうした街はそこに住む人々が,子供をはぐくみ育てるに似た,一種微妙な感情を生産要素に含む。都市計画上の計算や大手デベロッパーの利害は,いかに他の面で強力にみえようとも,この微妙な感情要素の入手において弱点をもつ。ものとしての下京区はともかく,生きる場所としての下京区をつくれるのは,そこで生活する人間だけである。下京区に生きる地元商人が,この点の自覚を手離さず,この街の地霊を呼び醒し,威厳をもって,街の生産の主役を果されることを期待してやまない。

(京都市中小企業指導所『京都市下京区広域商業診断報告書』(昭和53年3月)p.192より)

この文章には、まさに北沢の思想の核心が表れていると感じています。商業を語りながら、それをまちの「生きられた場所」として構想しようとする。その視点は、いまの都市やまちづくりの議論のなかでも、なかなか得がたいものです。

──消費や商いの背後にある「感情」や「関係性」にまで踏み込もうとしているのが印象的ですね。

北沢は、商人や消費者といった区別を単なる役割の違いとしてではなく、相互に影響し合う生活者同士として捉えていました。つまり、商人もまたこのまちで暮らし、消費し、関係を結ぶ存在であるという前提があるんですね。そうした捉え方は、現代のまちづくり論ではあまり重視されてこなかった側面かもしれません。最近では、まちづくりの担い手として、移住者や外部プレイヤーが注目されがちです。もちろんそれはそれで重要な要素ですが、北沢の記録を見ていると、むしろ「すでにそこに暮らしている人たち」、特に地元の商人や住民といった人びとの相互関係のなかにこそ、まちの持続性や厚みが宿るのだという考え方があったのではないかと感じます。こうした視点は、まちを経済的な空間に還元するのではなく、社会的・感情的な関係の場として捉え直すための、大きなヒントになるのではないでしょうか。

スケッチは場所ごとに書き方も異なる。交差点の視野や客の分布・循環など、さまざまな図によって、今出川通の息遣いが記録されている

素人とまちを「テクる」

── 一般的な中小企業診断とはずいぶん異なるアプローチを取っていたように見えます。

そうですね。中小企業診断士として制度上求められていたのは、商店や商店街の経営を合理化するための指導でした。具体的には、売り上げや立地、顧客動向といった数値的なデータをもとに、経営改善の提案をするというものです。しかし北沢は、こうした合理性一辺倒の手法にとどまらず、商業空間を「地域を読み解くための装置」として捉えていました。診断という形式を借りながら、実際には「テクる」と称してまちを練り歩きながら、地域調査に近い視点をもっていたと感じます。そしてその際に、経済データだけでなく、「その場に流れる空気」や「人びとのふるまい」まで含めて見ようとしていた。そのために、彼は〈専門家〉とは別のタイプの人びと、例えば、写真家や詩人、建築やデザインの学生など、いわゆる商業とは無縁の立場からの視点を調査に積極的に取り入れていきました。

──いわゆる「素人」の視点を、あえて調査にもち込んでいたということですね。

ただ、ここで言う「素人」というのは単に経験がないという意味ではなく、その地域に特有の感性や文脈を察知できる人たち、という意味合いです。例えば、古川町商店街の調査は地元出身者が担当している一方、南部の労働者街的な地域では、写真家の甲斐扶佐義さんのような、少し自由人のような雰囲気をもった人が調査者に選ばれていました。独特なキャラクターと風貌で、相手に警戒されずに話を引き出すような人物でした。つまり、北沢は調査対象となる商店街ごとに、その〈風土〉に合った人物を配置していたんです。調査者の佇まいや語り口がまちの性格と調和していることが、信頼関係を築く上で極めて重要だという認識があったのではないでしょうか。

──行政の調査とは思えないアプローチですね。

はい、通常であれば調査報告書のフォーマットはある程度定型的に整えられるものですが、北沢の報告書はまったく異なります。調査対象の商店街によって目次も異なり、分析手法も多様で、時には詩的な文章が挿入されることすらあります。つまり、彼にとっての診断とは、制度的義務に応えるための〈型〉ではなく、むしろそのまちに即した表現の場でもあったのだと思います。調査対象を〈診断する〉のではなく、〈読み解く〉ための方法を、その都度ゼロから構築していた。そういう柔軟で創造的な姿勢が、北沢の大きな特徴だと感じます。

路上販売の様子を記録したスクラップブック。プラスチックの包装がされていない「むきだしのパック」をとらえている(写真:甲斐扶佐義、キャプション:北沢恒彦) photograph by Naohiro Kurashina

──なるほど。その柔軟性は、京都という都市の多層性とも関係があるのでしょうか。

京都は戦災を免れたことで、近世以来の都市構造が比較的よく残っているまちです。市街地中心部には歴史的な町並みがあり、今出川以北には大正以降に開発された新興住宅地があり、さらに南部や西部にはもともと農村的な集落が広がっていた。つまり、同じ「京都市内」であっても、地域ごとに成り立ちや文化がまったく異なるわけです。こうした空間的・社会的多様性を理解した上で、その場にふさわしい語り手を選び、ふさわしい視点で調査を行うという実践は、まさに〈フィールドを読む力〉に支えられたものだったと思います。

──北沢が評価していた商店街には、どんな特徴があったのでしょう?

彼は出町商店街を高く評価していました。その理由は、「新しいことをやろうとしたときに、否定せずに遊びを受け入れる余白がある」からだと思います。単なる合理性や効率ではなく、何かを試してみようとする〈余地〉があった。もうひとつ面白いのは、一乗寺の事例です。いまの恵文社の前あたりに「京一会館」という映画館があったのですが、そこはもともと小売市場の上に併設されていた珍しい構造で、映画館の閉鎖が検討されたときに、地元の青年が阻止したというエピソードがあるんです。こうした事例を見ても、北沢が評価していたのは単に「商いの場」としての優秀さではなく、まちに対して〈遊び〉や〈余白〉をもち、柔らかく関係性を築ける空間だったんじゃないかと思います。

──北沢が手がけた数々の調査は、どのような影響を及ぼしたのでしょうか?

北沢の調査に触れた人びとの間には、いまもなお深い影響が残っていると感じます。例えば、京都精華大学元学長の中尾ハジメさんや先述の甲斐扶佐義さん、民間の経営コンサルタントとして活動された斎藤哲雄さんなどは、調査の思想や方法をそれぞれの分野に応用しようとしていました。中尾さんは「本当はずっとこれ(北沢の調査)だけをやっていたかった」と語られていたこともあります。他にも、彼の講義を受けた学生のなかから、実際に都市や地域に関わる実践へ進んだ人も少なくありません。京都大学の那須耕介さんが「北沢恒彦ツアー」と称して、ゆかりの地を歩く試みをされたことも印象的です。

──北沢のまなざしに、まちに生きる人びとが共鳴していたということですね。

彼の調査は、単なる行政の報告書ではなく、まちへの語りかけでもあった。文章、図面、写真、それぞれが人びとの感情や記憶とつながるメディアとして機能していました。しかも北沢は、報告書にあえて署名を残さない。「誰が書いたか」を消すことで、個人の主観を超え、複数の視点を束ねるような「間―主観性」の表現を志向していたのだと思います。具体的な観察を丁寧に拾いながら、それを空間や社会の構造にまで昇華していく。その営みは、まさに都市を生きるための知の生産であり、記述による思想の実践だったのではないでしょうか。北沢恒彦という人物が「まちの診断師」と名乗ったときの「まち」とは、単なる経済空間ではなく、人が生き、語り、記憶する場所だったということを、彼の遺した資料群はいま改めてわたしたちに伝えているように思います。

和田蕗|Fuki Wada 1996年生まれ。岐阜工業高等専門学校建築学科助教。2024年3月まで京都工芸繊維大学美術工芸資料館技術補佐員を務め、同年4月より現職。専門は都市史および地域研究で、商業空間の構造や地域コミュニティの形成に関する研究を行っている。特に京都の商店街や小売市場を中心としたフィールドワークを通じて、都市の変遷や地域社会のダイナミズムを明らかにすることに注力している。

掲載のスクラップブックおよびスケッチはすべて京都工芸繊維大学美術工芸資料館所蔵

【WORKSIGHT SURVEY #3】

Q:現代のまちづくりに「素人」の視点は必要だと思いますか?

北沢恒彦は、鶴見俊輔の「在野の思想」の影響を受けながら、詩人、写真家、学生など、「素人」の視点を調査にもち込みながら「まち」の診察を実践しました。このように専門にとらわれず、複数の視点からまちを読み解く実践は、まちづくりにも活かせると思いますか? みなさんの意見や感想を、リンク先のGoogleフォームにぜひご記入ください。

次週5月27日は、日本のジビエ(狩猟で獲れた野生鳥獣の肉)ブームの背景にある社会の変化や価値観について、人類学者の大石高典氏に話を伺います。狩猟や獣肉をめぐる動きが広がる一方で、その実態や影響はどれほど深く社会に根ざしているのか。アフリカでのフィールドワーク経験をもつ研究者ならではの視点から、狩猟の営みを捉え直します。お楽しみに。

【新刊案内】

photograph by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]27号 消費者とは Are We Consumers?』

消費者という存在は、歴史のなかでいかに形づくられ、現代においてどのような意味合いを帯びているのか。今号では、マーケティングリサーチ分野においてアジア全域で確固たる実績をもつ老舗企業・インテージを共同編集として迎え、消費の現在地を見つめ直す。

◉巻頭座談会 消費者がわからない

対談:野田淳(インテージ)× 山下正太郎(本誌編集長)

◉消費者とは誰か

満薗勇とたどる「消費者・生活者・お客様」の変遷

◉調査という罠

ラザースフェルドが社会調査に残した問い

◉あなたは消費者?

インテージ × WORKSIGHTによる大規模アンケート調査

アンケート調査を終えて「自己像、その理想と現実」

◉消費者がクリエイターになる

クリエイターエコノミー/ファンダム、参加する消費者の時代

◉レコードを万引きする

若者はいつから「消費者」なのか

◉パルコと山口はるみの時代

消費文化の到来を告げたHarumi Gals

Harumi Galsというオキシモロン

◉まちの診断術

北沢恒彦と住民が「テクった」京都の商店街

◉コンシューマーズ・ブックガイド

消費する我々の痕跡をたどる

◉世代、あるいは生産と消費が分離した世界のゆくえ

ティム・インゴルドは語る

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]27号 消費者とは Are We Consumers?』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0934-7

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年5月14日(水)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税