バッドトリップを終わらせるために:ダグラス・ラシュコフが語るシリコンバレーの蹉跌

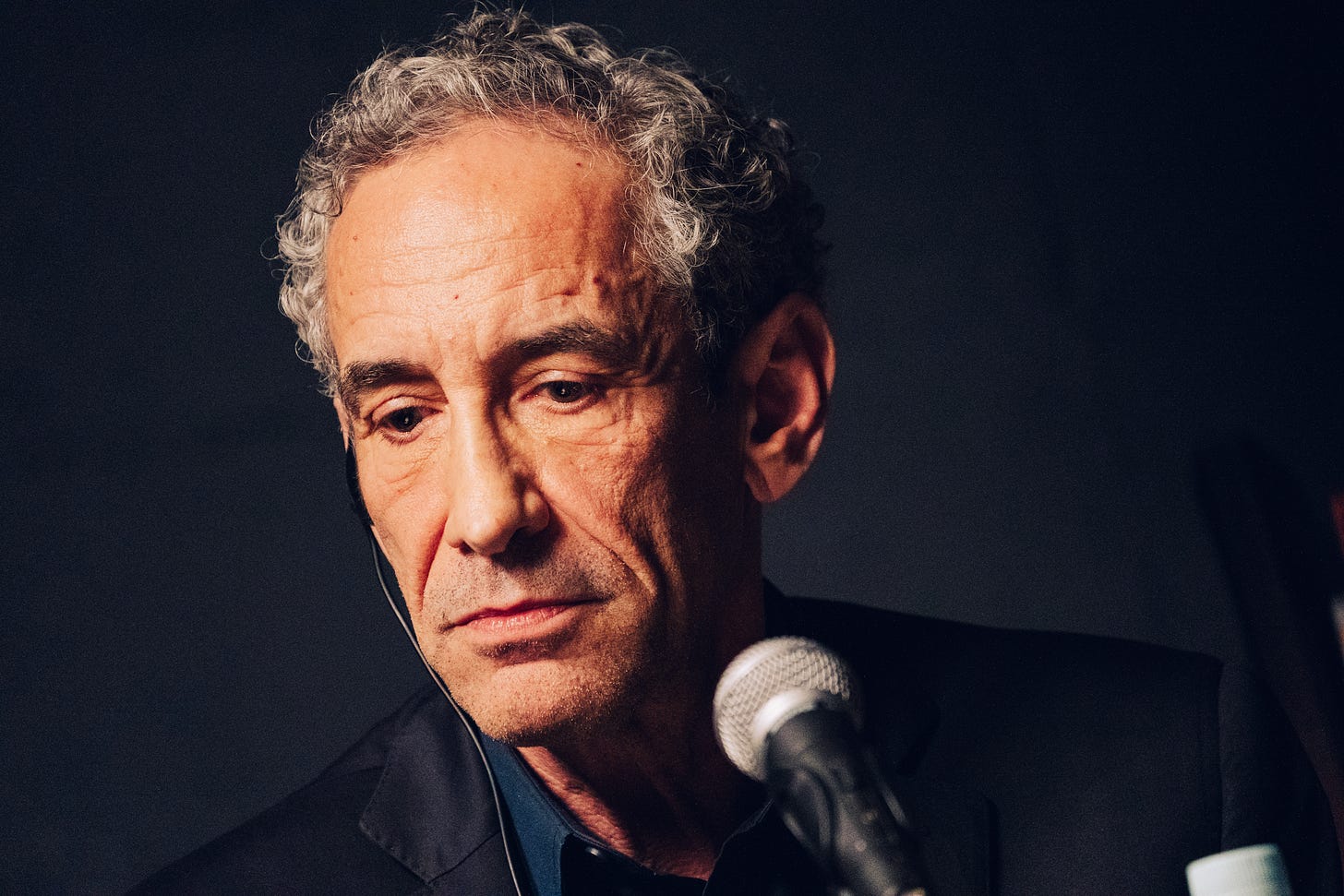

アメリカを代表するテックシンカー/メディア批評家ダグラス・ラシュコフが新刊『デジタル生存競争:誰が生き残るのか』を引っ下げ、2023年12月に待望の初来日を果たした。シリコンバレーはどこで間違え、どうしておかしくなったのか。そして、それを正すことはいかにして可能なのか。WORKSIGHTコンテンツディレクターの若林恵(黒鳥社)が聞いた。

interview & text by Kei Wakabayashi(WORKSIGHT)

photographs by Shunta Ishigami

永遠のバッドトリップ

──ラシュコフさんは、最新刊の『デジタル生存競争:誰が生き残るのか』(原題:Survival of the Richest/最富裕層のサバイバル)のなかで、シリコンバレーや金融界のエリートたちが「他の人間から逃れる」ことを真剣に考えていると指摘し、地球で起きているさまざまな問題、「気候の変動、海面の上昇、大量の人口移動、世界的パンデミック、移民排斥、資源枯渇」から自分たちを「隔離」することが、彼らにとっての「テクノロジーの未来」にほかならないと糾弾しています。と同時に、そうした思考回路がいつから発生し、どうやってデジタルテクノロジーの進路を変えてしまったのかを詳細に論じてもいますが、この間わたしたちが目の当たりにしている戦争や政治闘争もそうした観点から見ると、一部のパワーエリートによる「自己隔離」の結果であるようにも見えてきます。市民社会や国際社会による統制も利かず、まさにやりたい放題です。

ダグラス・ラシュコフ最新刊『デジタル生存競争:誰が生き残るのか』(堺屋七左衛門・訳/Voyager)

もはや、マスヒステリアだね。アメリカを含む西側諸国は頭のネジが外れてしまったんだと思う。自分の理解では、デジタルテクノロジーは本来サイケデリクスのようなものだった。80年代後半のティモシー・リアリーや「Mondo 2000」の世界線では、デジタルテクノロジーは認知の変化をもたらすものと考えられていて、そこでは人が「グローバルブレイン」の一部になることが謳われていた。要は、集合的な人間の想像力の拡張ということだね。それが、気づくと監視、操作、アテンション・エコノミーの砦になってしまった。

ティモシー・リアリーは、サイケデリックなトリップの質は、自分の思考や身体のみならず、誰と一緒にトリップするかといった環境のセッティングで決まると語っていた。そのアナロジーでいくと、いまデジタルテクノロジーは、まさにバッドトリップをさせるためのサイケデリクスになっているという感じだね。テクノロジストやデザイナーは、このバッドトリップを永続させるために大金をもらっているわけだ。

──バッドトリップをもたらすそのセッティングは、いったいどこから来たんですか?

デジタルテクノロジーのなかに資本主義がもち込まれたときだろうね。1993年11月、ルイス・ロゼットが創業した『WIRED』と、その一味が、初期インターネットにアイン・ランド的リバタリアニズムをもち込んだのがひとつの転機だったと思う。

1998年に『Coercion: Why We Listen To What "They" Say』という本のなかで書いたけど、その頃からマーケティングや広告が従来のメディアプラットフォームからインターネットへと移行し始めたことで、企業マーケティングと消費者であるわたしたちの間に自動フィードバックループが生まれ、マーケティングアルゴリズムが「最もエクストリームなわたし」を追い求めるシステムになっていった。98年にそう書いたときには「アンチ・テックだ」「パラノイドだ」とさんざん非難されたけれど、実際そうなってるわけで。

──『WIRED』の存在はそんなにデカかったですか。

『WIRED』が出たときのことはよく覚えているよ。何が引っかかったかというと、まずはその語り口だよね。「テックの津波がやってくる。それに乗っからないと置いていかれるぞ」という恐怖訴求は意地が悪いと思ったし、指数関数的成長が永続的に続くという語りも説得的とは思えなかった。そして何よりもヴァイブがダメだった。地元でずっと応援してきたバンドがメジャーレーベルと契約してエンタメになっちゃったのを見るような感覚だったね。初期のデジタルカルチャーがショッピングモールにつくり変えられちゃったわけで。

もっとも、そのハイプもドットコム・バブルが弾けたことで一時は潰えて、個人的にはそれで一安心したし、その後たくさんのブロガーが出てきて、MySpaceのような場所もできて、少しばかり初期のインターネットのエトスが戻ってきた感じはあったけれども、それもFacebookがやってきて元の木阿弥になった。

結局のところ、世界は一向にデジタルに移行してないんだよ。消費、監視、操作をシステム化したテレビの世界を、デジタルテクノロジーでつくり替えただけなんだよね。

ダグラス・ラシュコフ|Douglas Rushkoff|メディア批評家。1961年生まれ、米国ニューヨーク州在住。第1回「公共的な知的活動における貢献に対するニール・ポストマン賞」を受賞。『Program or be Programmed』(『ネット社会を生きる10カ条』ボイジャー)、『Throwing Rocks at the Google Bus』(グーグルバスに石を投げろ)、『Team Human』(『チームヒューマン』ボイジャー)など著書執筆。https://rushkoff.com/

自分で自分をオートチューンする

──「監視」っていうのは、いったい誰が誰を監視しているんですか。

フィリップ・K・ディックぽく言うなら、自分が自分を監視しているのかもね。もちろんマーケターたちに監視されてるというのはあるんだけど、重要なのはそこじゃない。実際には、監視している「誰か」が存在していないところがミソなんだ。アルゴリズムは、わたしたちを予測可能な振る舞いをするようオートチューンしてしまうものなんだ。初期のインターネットは、人をさらに予測不能にしてしまう空間だった。わたしは宇宙人だと名乗っていいような空間だったから、新しいアイデアもどんどん生まれた。ところが、人びとがそこに資金を注入するようになったことで、予測可能性が求められるようになった。

つまり、ここでいう「監視」は、プログラムによってつくられるルーチンのことを指している。Facebookは、特定の何かを買わせるようわたしたちを仕向けるのではなく、予測可能なプロファイリングを可能にする一貫性をつくり出すよう仕向ける。人の過去のデータを統計データとして扱い、あなたが翌月にダイエットを始めることを予測できるようにする。その精度を80%から90%にすることが、彼らの目的で、要はアルゴリズムやAIによって、人間を予測可能なロボットへとつくり変えていくということだね。

──「予測可能な一貫性」をもつよう人をオートチューンするツールは、ビジネスにおいてだけでなく、政治上も有用そうですね。

こうしたアルゴリズムは人を政治的に過激化させるというのが、自分の当初の見立てだった。けれども、最近はちょっと違う考え方をもつようになってきた。

アルゴリズムによって操作されるこうしたプロセスは、わたしたちを過激化するのではなく、むしろ地に足つかなくさせてしまうものなんだ。ローカルな環境から、わたしたちをどんどん切り離していく。そうやって自分の身体や身体を取り巻く環境から乖離していくことで、わたしたちはますます孤立していく。結果、右派は「血」や「大地」といったものに現実との接地面を求めるようになっていく。一方で左派は「インターセクショナリティ」というキーワードをもって自分たちを現実にアンカーしようとする。

本来「インターセクショナリティ」は「抑圧の複層性」を問題にしていたはずが、それをアイデンティティの問題にしたことで、地図上における自分の緯度と経度をピンポイントで定位するためのものとなってしまった。そうやって、自分のアイデンティティを規定することで地に足がついたような気持ちになるかもしれないけれど、一般意味論で知られるアルフレッド・コージブスキーが指摘した通り「地図は現地ではない」からね。

「予測可能な一貫性」はアルゴリズムがあなたに求めているものであって、必ずしも自分の希求ではないはずなのだけれども、アイデンティティ・ポリティクスというのは、そこで生じた錯覚に乗じて起きている現象と言えるのかもしれないね。

──どうやったら「地に足をつける」ことはできますか。

言うのもバカバカしいけれど、実際に地に足つけて立つこと。鼻から息を大きく吸い込むこと。そして人と目を合わせる、といったことだよ。

──たしかにバカバカしく聞こえます。

最近、講演なんかでよくこんな話をするんだ。娘が高校を卒業したので、卒業式の写真を家の壁に飾ろうと思った、と。写真を飾るために壁にネジを取り付けないといけない。そのためにはドリルが必要となる。どうするか。まず最初に思いつくのはホームセンターに行って充電式の一番安いドリルを47.95ドルで買うことだ。そのドリルで壁に穴を空け、壁に写真を飾ったら、そのドリルをガレージに放り込んだきり一生それを使わない。それが最も可能性の高い成り行きだ。そして壁に穴をひとつ空けるためだけに、コンゴの子どもたちに鉱山のなかでレアメタルを掘らせ、製造メーカーがドリルを生産するために膨大な量の二酸化炭素を排出させ、一回しか使わなかったドリルを廃品処理場へと捨て去り、ブラジルの子どもたちにレアメタルを拾わせている。

なぜわたしたちはそんなことをしているのか。近所のボブのところに行って「ドリルを貸してくれないか」と聞くのを恐れているからだ。とはいえ、わたしたちは何を恐れているのだろうか。

ボブにお願いすると、ドリルを貸してくれるだけでなく、自分でやってあげようとわざわざ家にやってくるかもしれない。彼にそれをしてもらったら翌週に我が家でやるバーベキューにボブを招かないといけなくなるかもしれない。そうやってボブを招いたら、今度はボブから娘の数学を見てやってもらえないかと頼まれるかもしれない。そうしたことを恐れているわけだ。

けれども、どっちの行為のほうが、本当の意味でバカバカしいのか、ゆっくり考えてみる必要がある。わたしたちは、まるで『スター・トレック』のスポックが未知の惑星を探索するようにしか生きられなくなっている。そしてテクノロジーは、その状況をどんどん強化していく。近所の人と助け合うことのいったい何が問題なのか。ユダヤ教は「誰かに何かをしてあげられることは祝福なんだ」と教えているよ。

金融とデジタルは「メタ化」する

──そうやって人を孤立化させていくのは、デジタルテクノロジーに備わった特質ですか? それとも人為的なものですか?

簡単に言うと、こうだ。Yahooのようなカテゴリー分けに基づく検索ではなく、アルゴリズムによってリンクを読解し、ボトムアップでデータベースをつくっていくような検索ができないか、とふたりのスタンフォードの学生が考えたとする。そして、その美しいアイデアは年間に数十億ドルをもたらすことになる。次に何が起きるかというと、VCと呼ばれる人たちがやってきて「それを使って、他にどんなことができる?」と問う。すると彼らは「集めたデータで何かできるかもしれませんね」と答える。そこからビジネスはピボットし始める。あるいは、学内の女の子がどんな見た目をしているのか知ることのできる学生向けのネットワークをつくった若者のところにVCがやってくる。数十億稼いだのだから、次の数百億、数千億を目指せと唆す。そうやって指数関数的テクノロジーが指数関数的強欲と結びつく。Googleも、Facebookも、ピボットが落とし穴だった。

──そうした強欲に抗うのは、なぜそんなに難しいのでしょう?

80年代〜90年代にプログラミングをやっていたほとんどのキッズは、「プロゲーマーにでもなるつもりか」と判で押したように親に心配されたものだよ。ところが、VCがやってきてキッズたちのやったことを値付けし始めたことで、親もようやく自分の子どもがやっていることに価値があると気づくことができた。そうした環境のなかでVCからお金を受け取ったキッズを責めることはできない。

問題は次世代のテクノロジストたちがコーポレート資本主義に最適化されたテクノロジーを、それがあたかも自然条件であるかのように受け止めたことだ。彼らはタクシー業界から書籍業界まで次々に破壊していったけれども、コーポレート資本主義を破壊しようとは思いつきもしない。これは、別の言い方をするなら事業の「金融化」が彼らにとって所与のものとなっていたと言うこともできる。デジタルネイティブ世代が、それを当たり前の前提であると受け取ったとしても仕方のないものかもしれない。

デジタル化というのは絶えざる抽象化のプロセスだ。デジタルテクノロジーは「Web1.0」から「Web2.0」「Web3.0」へと絶えず「メタ化」し続けていく。それは金融化のプロセスが「お金」から「株」へ、「デリバティブ」からさらに「メタデリバティブ」へとメタ化していくのと相似形をなしている。金融とデジタルはともに絶えずメタ化していくシステムであればこそ極めて相性がいい。最初からそのゲームが当たり前だった世代からすると、その外を想像するのはきっと難しいのだろうね。

──それを制御する方法はないものですか。

ソーシャルメディア・プラットフォームについて言えば、それがISP(インターネットサービスプロバイダー)と同じように法的に保護されているのは、個人的には反対だ。ソーシャルメディアは「パブリッシングプラットフォームだ」と見なされるべきだと自分は思うのだけれども、これはあまり歓迎されない意見だね。

──一方でテックプラットフォームへの国家の過度な介入は「検閲」という事態を招くという懸念もあります。

企業と国家というものの関係は、はなからキナ臭いものだというのはその通りで、国家とテックプラットフォームが一体化してしまっているという懸念は妥当だし、Googleがすでにして軍産複合体の一翼を担っているという指摘も間違いではないと思う。考えてみれば、第二次世界大戦において、GMやフォードといったメーカーは戦車や軍用車を国のために製造していたわけだし、そのことはさほど驚くべきことでもない。

企業というものの起源については、『Life inc.』という本のなかで書いたことがあるけれども、そもそも西欧の企業というものは「勅許に基づく独占」(Chartered Monopoly)にその源がある。つまり王や諸侯が、ある地域内の製造や交易を認可した特定の事業者に独占させるという仕組みだ。そこに王と事業者の間で権力がやり取りされるという構図が生まれ、ときに事業者が王を上回るような権力をもつような事態も起きる。それは、いまも変わっていない。アメリカの歴史を見ても、そうだ。カーネギー家やロックフェラー家、モルガン家といった「財閥」は、ときに政府よりも強大な力をもってきたからね。

ただし、イーロン・マスクのような新興の財閥と過去の財閥には決定的な違いもある。かつての財閥はカーネギーは、鉄道と鉄鋼、ロックフェラーは石油、モルガンは金融といったようにドメインが明確に分かれていた。けれども、イーロン・マスクのドメインは、エネルギーから通信、宇宙産業、自動車、コミュニケーションインフラと横断的だ。加えて、彼らは市民社会という観念をもたない一種の無政府主義者でもある点も異なっている。言うなれば、彼らは「アナルコ・リバタリアン」であって、であればこそ政府は彼らの存在を強く恐れているわけだ。

ラシュコフ・ファンを公言する若林恵は、過去に『WIRED』日本版でラシュコフのインタビューを行ったほか、自身でラシュコフの論考〈「デジタル分散主義」の時代へ〉の翻訳も手がけている。

計量化と優生思想

──そうしたテックエリートに底流する思想は「TESCREAL」という概念で説明されてもいます。テックエリートの思想には、「トランスヒューマニズム(Transhumanism)」「エクストロピアニズム(Extropianism)」「シンギュラリタリアニズム(Singularitarianism)」「宇宙主義(Cosmism)」「合理主義(Rationalism)」「効果的利他主義(Effective Altruism)」「長期主義(Longtermism)」という8つの源流があるという説明ですが。

イーロンはその典型だと思うけれども、もっと簡単に言うなら、ポストヒューマンで加速主義的なリバタリアンということだね。なかでも、ポストヒューマン/トランスヒューマン思想は、冒頭で話の出たパワーエリートに見られる「自己隔離」的な傾向を下支えしている考え方だと思う。それは物理世界によって自己が制約されることを嫌い、死からさえ自己隔離できると考えている。

こうした考えの根底には、フランシス・ベーコン由来の科学合理主義があるわけだが、自然をあくまでも服従させるべき対象だと考える思想は、自分にはただの「レイプ・ファンタジー」にしか思えない。こうした考えは「SDGs」のような概念のなかにいまなお根深く巣食っている。わたしからすると、17の分野に腑分けして、それぞれの数字上のゴールをつくって競うなんていう発想は、優生思想の持ち主に社会正義を委ねるようなものだよ。

──手厳しいですね。とはいえ、シリコンバレーには優生思想的な観念は根強く存在していると見てよいですか。

すべてを計量可能だとする考え方を人間に当てはめることを優生思想と呼ぶことができるなら、それは相変わらず根強い観念だと言っていいと思う。計量化はテクノロジーによって選択肢を増やすことを可能にする。遺伝子操作によって「目は青いのがいい」「金髪がいい」といった「選択」ができるようになるのだとしたら、それは立派な優生思想だと思う。「計量可能性」は「選択可能性」を増大させる。そこだけ聞くといいことのように聞こえるかもしれないけれど、選択可能性が増えれば増えるほど、世界はますます脆弱になっていくということに、わたしたちはもっと目を向けるべきだ。

例えば、サプライチェーンの選択肢を増やしていけばいっただけ、わたしたちの生活はますます脆弱になっている。アメリカでは、全国的にエネルギーの供給が止まったときの備蓄が3日分しかないと言われている。実際、自分が暮らしている地域で長期間の停電が起きた際、3日でガスの奪い合いが起きたのを見たよ。まるで『ウォーキング・デッド』のような光景だったね。

──ゾンビ・アポカリプスですね。

レベッカ・ソルニットは『災害ユートピア:なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか』という本のなかで、災害時に相互扶助的なコミュニズムが生まれると書いているけれど、もし本当にゾンビ・アポカリプスのような事態が起きたなら、そういう光景が見たいよね。

──希望を抱かせてくれるようなシーンは、テックカルチャーのなかにはもうないですか?

そんなことはないよ。オーディオ愛好家のコミュニティは面白いし好きだよ。色んな人がマニアックなハードウェアなんかをつくっていて面白いし、音を楽しむ行為は身体的なものだということに改めて気づかせてくれる。他にもテック回りの言説では、アンバー・ケースという人の「カーム・テクノロジー」という概念はいいなと思っている。それ以外にもRedditや、5000人くらいの比較的小規模のDiscordのコミュニティには初期インターネットのワクワク感があるね。

アンバー・ケースによる「Calm Technology」をめぐる講演

──オーディオ機器や釣り具や自転車といったニッチなスポーツ用品のコミュニティには、たしかに面白さがありますね。かつ、そこは日本が強い領域だとも思います。

いわゆる「ギアヘッズ」の領域だよね。そこが何よりいいのは「スケールしない」ところだよ。

──そうした「スケールしない」ものづくりは、これから戻ってくるのでしょうか。

戻ってくると思う。億万長者がリタイアしたあとに何をしているかというと、結局クラフトビアづくりだったり、ガーデニングだったりするわけだから、そういうローカルなものづくりは、やっぱり面白いんだよ。かつ、そうした趣味的な観点からだけでなく、必要性からも戻ってくることになるはずだよ。気候上、地政学上、エネルギー上の不安定性がこれほどまでに高まってくると、自足的な活動は必然的に戻ってこざるを得なくなるし、そういうものを豊かにしていくことで、政府や巨大企業による圧迫から逃がれることも可能になる。

そういえば、さっき近所の人にドリルを借りる話をしたけれど、ある講演会でその話をしたら、「ドリルをつくっている会社の従業員はどうなる?」という質問をされたことがあった。「経済が壊れるじゃないか」と言うわけだよ。それに対して「いつから人間は経済に仕えるために存在になったの?」と返したんだけど、その質問者の見方からいくと、ぼくらはアプリをつくってる会社の従業員のために自分をずっとiPhoneに縛りつけなきゃいけないことになる。そんなの倒錯以外の何ものでもない。

──たしかにそうですね。

つまり「仕事」は何のためにあるのか、という話だよ。ついこの間、いわゆる「AIの脅威」についてコメントをしろとCNNに呼ばれて同じような質問をされたんだ。AIが人の雇用を奪うことについてどう思うか、と。多くの人が雇用がなくなること「Job=職」がなくなることを問題だと思っているけれど、自分に言わせると、それこそが解決かもしれない。というのは、いったい誰が心の底から「職」が欲しいと思っているのか、ということなんだ。もちろん誰もが生活に必要なものを買うためにお金は欲しいし、「work=働くこと」が嫌なわけでもない。けれども人に与えられた「職」や「雇用」が欲しいわけではないはずなんだ。

そもそも「Job=職」というものの起源は、さっき話題にした「勅許による独占」に由来するもので、12〜13世紀の西洋で生まれたものだ。産業の独占が起きることで、人が独占事業者の下で働かなくてはいけないという状況が生み出され、それと時を同じくして、街の広場に時計が設置されるようになったとも言われている。賃労働の発生だね。

わたしたちは「雇用」というものをあまりに当たり前のものだと思っているけれども、それも歴史的につくられた社会的な構築物(Social Construct)にすぎない、ということにもっと多くの人に気づいてもらいたい。

──AIについては、さほど心配していないということですね。

そうだね。あっと驚くようなトリックを見せてくれているとも言えないからね。ChatGPTもいまのところ「優秀な検索ツール」以上のものではないと思う。懸念があるとすれば、AIが資本主義のためのインフラになることで、コーポレート資本主義によるデジタル空間の植民地化がさらに加速してしまうことかな。つまり、バッドトリップを永続化させるツールになるという懸念だね。

最近よくMidjourneyで生成した画像なんかを人から見せられたりするけれど、なんにも面白くないよね。AIは人と機械とがインタラクションしているプロセスは面白いけれど、成果物はちっとも面白くない。

──AIブームは、まだ続きますかね。

テックのブームは、それがお金を生むと信じられている限りは続く。それだけのことだよ。

2023年12月に初来日を果たしたラシュコフは、黒鳥福祉センターで開催されたトークイベントにも登壇。聞き手はパノラマティクス・齋藤精一と若林が務めた。

【次週予告】

2023年11月に開業し、話題を呼んでいる複合施設「麻布台ヒルズ」。WORKSIGHTでは、前代未聞の巨大再開発「虎ノ門・麻布台プロジェクト」に携わった森ビルの大森みどり氏、パノラマティクス主宰・齋藤精一氏を迎えて座談会を実施。聞き手はWORKSIGHT編集長・山下正太郎、コンテンツディレクター・若林恵が務めます。お楽しみに。

【第3期 外部編集員募集のお知らせ】

WORKSIGHTでは2024年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。

募集人数:若干名

活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など

活動期間

第3期 外部編集員:2024年4月〜2025年3月(予定)

通年の活動ではなく、スポットでの参加も可

募集締切:定員になり次第締め切ります。

応募方法:下記よりご応募ください。

【イベントのご案内】

トークイベント「詩人チン・ウニョンに聞く『セウォル号事件の悲しみは詩で癒せるか?』」

『WORKSIGHT[ワークサイト]21号 詩のことば Words of Poetry』の関連イベントとして、韓国現代詩シーンの第一人者チン・ウニョンさんをゲストに迎えるトークイベントを1月18日(木)に開催いたします。

本イベントでは、多くの韓国語書籍の翻訳を手がける翻訳家の吉川凪さんとWORKSIGHTシニア・エディターの宮田文久をモデレーターに、韓国のチン・ウニョンさんにオンラインでお話を伺います。

前半では『WORKSIGHT 21号』に掲載したチン・ウニョンさんのインタビュー記事を紐解きながら、詩と社会の関係性や「文学カウンセリング」についてお話を聞き、後半では参加者のみなさんとのQ&Aセッションを実施する予定です。韓国のベストセラー詩人にお話を伺える特別な機会。奮ってのご参加をお待ちしています。

【イベント概要】

■日時:

2024年1月18日(木)19:00〜20:30

■会場:

オンラインのみ

■出演:

チン・ウニョン(詩人)

吉川凪(翻訳家)

宮田文久(編集者/WORKSIGHTシニア・エディター)

■チケット(税込価格):

①オンライン参加チケット:1,650円

②オンライン参加+書籍付チケット:3,830円