大崎清夏・特別寄稿 「ハンセン病文学の新生面 『いのちの芽』の詩人たち」展に寄せて

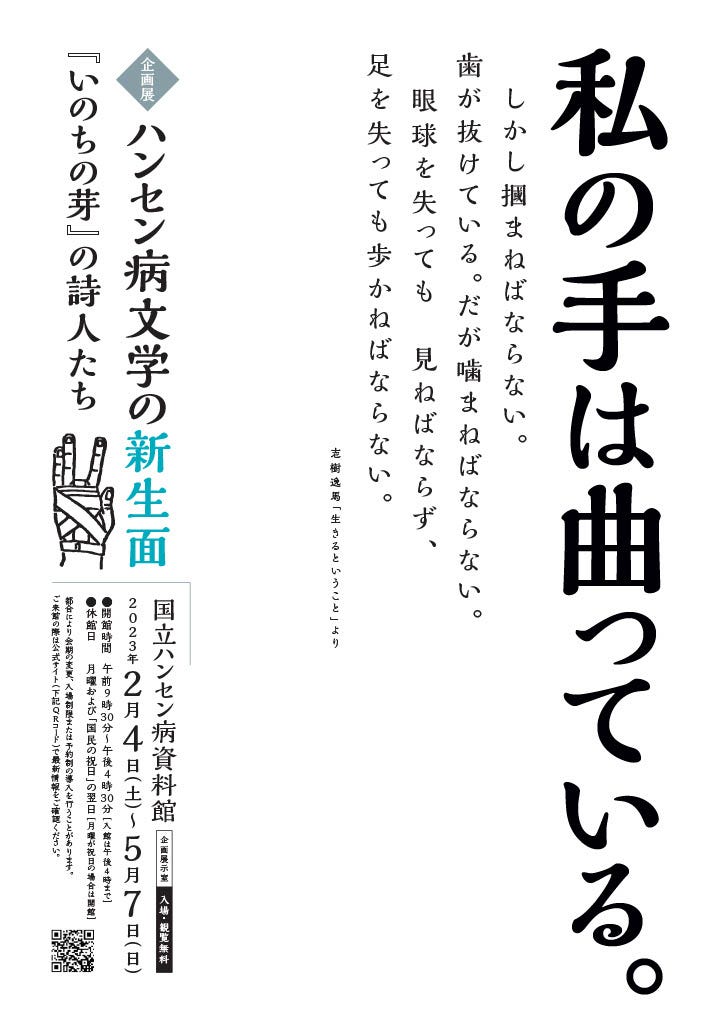

国立ハンセン病資料館で2023年5月7日(日)まで開催中の、「ハンセン病文学の新生面 『いのちの芽』の詩人たち」展。1953年、全国のハンセン病療養所の人びとが参加した初めての合同詩集『いのちの芽』(大江満雄編)刊行から、今年は70年目となる。「変革可能な未来」へ向けて紡がれた詩に新たな光を当てる、そんな展示の会場を、瑞々しい詩作で知られる詩人・大崎清夏が訪れた。

text by Sayaka Osaki

artwork by Tomo Ando

その心は優しかった。──『いのちの芽』の詩人たちと出会った日のこと

二月、東京にめずらしく大雪が降って、そしてすぐに溶けてしまったその翌日、私は国立ハンセン病資料館を訪ねました。西武池袋線の清瀬駅に降り立つと、溶けかけた雪を照らす陽の光があんまりきれいで、それで私はバスに乗るつもりだったのをやめて、資料館までの道を歩くことに決めました。

Googleマップに導かれて歩いてゆくと、団地の舗道の真ん中に、誰かが作った雪だるまが溶け残っていました。にんじんの鼻に、木の枝で頭飾りや手も付けた、芸術的な雪だるまです。(ははあ、「よみ人しらず」の雪だるまというわけだ)と私は思いました。

その日は作曲家の阿部海太郎さんが、同じく作曲家のトウヤマタケオさん、当真伊都子さんとともに「青い鳥のハモニカ」と題するコンサートをひらく日でした。ハンセン病療養所・長島愛生園の入所者だった近藤宏一さんが盲人の仲間たちと始めたハーモニカバンド「青い鳥楽団」。その近藤さんの遺した音楽を、楽譜を頼りに演奏としてよみがえらせるというのが、コンサートの趣旨でした(ところで私は、海太郎さんの音楽を深く信頼しているのです。これまでに何度か、私は朗読とコンサートの舞台を海太郎さんと一緒に作りました。そのどれもが、小さなきれいな宝箱に大事に大事に入れておきたいような思い出なのです)。

それは、とても優しい音楽会でした。演奏が進んでゆく間も、会場は、客席まで明るいたまご色の照明に包まれていました。近藤さんが自ら作詞作曲を手がけた「あおいとり行進曲」や懐かしい童謡やピアノ曲の演奏の合間に、小島浩二の別名で詩人としても作品を発表していた近藤さんの詩がいくつか朗読されました。素朴で、実直で、言葉をひけらかすようなところが一切なく、その見えなかった目によってよくよく観察されて書かれた詩群でした。まるで、深いかなしみの土の上に一行ごとに育った、強い草のような詩群でした。

夕映えの海の向うには声がある。

忘れかけていた色色な声が一杯に拡がっている。茜雲の降りてゆく水平線のその向うだ。

古い田舎町の聞きなれた人々の声がある。

義ちゃんや筆ちゃんの歌声と一緒に

幼ない日の私の声もはずんでいる。

あのぼうせき工場のサイレンが鳴るのも今ごろであろうか。(「海の向うには」より抜粋)

穿つように打たれた句点

コンサートの前に少し時間があったから、開催中の企画展「ハンセン病文学の新生面 『いのちの芽』の詩人たち」を見ておこうと思って、展示室に入りました。その順路の冒頭に掲げられた詩を読んで、私は立ち尽くしてしまいました。それはこんな詩でした。

「伝説」 厚木 叡

ふかぶかと繁った森の奥に

いつの日からか不思議な村があった

見知らぬ刺(とげ)をその身に宿す人々が棲んでいた

その顔は醜くく その心は優しかった。

刺からは薔薇がさき その薔薇は死の匂いがした

人々は土を耕し 家を葺き 麵麭(ぱん)を焼いた

琴を鳴らし 宴に招き 愛し合った

こそ泥くらいはありもしたが

殺人も 姦通も 売笑もなかった

女たちの乳房は小さく ふくまする子はいなかった。

百年に一人ほどわれと縊(くび)れる者がいたが

人々は首かしげ やがて大声に笑いだした

急いで葬りの穴を掘り 少しだけ涙をこぼした

狂ったその頭蓋だけは森の獣の喰うに委(まか)せた

いつもする勇者の楯には載せられなんだ。

戦いはも早やなく 石弓執(と)る手は萎えていた

ただ時折りひそかな刺の疼きに人知れずうめき臥すとき

祖(おや)たちの猛々しい魂が帰ってきてその頬を赭(あか)く染めた

宵ごとに蜜柑(みかん)色に灯った窓からうめきと祈りの変わらぬ儀式(リテュアル)が

香炉のように星々の空に立ち昇った。

幾百年か日がめぐり 人々は死に絶えた

最後の一人は褐(かち)いろの獅面神(スフィンクス)となった

頽(くずお)れた家々にはきづた(三文字傍点)が蔽(おお)い

彼等が作った花々が壮麗な森をなした

主のいない家畜どもがその蔭に跳ね廻った。

夕べ夕べの雲が

獅面神の双の眼を七宝(しっぽう)色に染めた。

AUGUST・1948

(「伝説」全文)

やられた、と私は思いました。ああ、うかつだった。見くびっていた。こんなに完成度高く磨きあげられた言葉が、こんなひっそりとした場所に、ぽんと展示されて私を待っていたなんて。

この展示室に入る前、私は自分が「ハンセン病文学」の展示という言葉から、どこかいわゆる教訓的なもの、公民館の手習いのようなもの、何かやや陳腐なものを想像していたことに気がつきました。想像は一蹴されました。私は一瞬、とても恥ずかしくなりました。それからふつふつと嬉しくなりました。かく必要のなかから生まれてきた、一篇の決然とした叙事詩に出会えたからでした。

この詩の中心にあるのは、「不思議な村」に棲む「見知らぬ刺をその身に宿す人々」の生活の物語です。人々は愛し合うことはあっても、女たちの乳房を「ふくまする子」はいない。「刺の疼き」に見舞われながらも淡々と歳月は流れ、ついに「人々は死に絶え」る。その生活の痕跡は、いつしか壮麗な廃墟になり果てる。

患者どうしの結婚を許されつつも、子どもは産めないよう断種手術や中絶手術が行われていたハンセン病療養所の暗い歴史が、詩には編みこまれています。次世代への希望はあらかじめ絶たれ、日毎に紡がれる自分の暮らしがいつか誰の現実感も伴わないお伽噺になってしまうような感覚が、詩人にはあったのかもしれません。

物語は「儀式(リテュアル)」や「褐(かち)いろの獅面神(スフィンクス)」といった言葉づかいによって、中島敦の描く寓話的世界にも通じるような異国の情緒をまとっています。ここにこのような暮らしがあったこと、それ自体は語り継がれるだろうという希望と、よしや語り継がれたとしても、それは異国の物語として、このようにデフォルメされざるをえないのだという絶望が、冷徹にも見えるほど落ち着いた筆致のなかに、混在しています。

私がもっとも心ひかれたのは、ところどころに穿つように埋めこまれた句点でした。各連の末尾に打たれた句点は、展開される物語の、もう後戻りできない地点を縫い止めてゆくようです。けれどもその最初の句点だけは、連の末尾ではない場所に打たれています。

その顔は醜くく その心は優しかった。

私はひとりの詩人として、ここで句点を打つことに決めた詩人の心が読めるような気がします。この句点に込められたものは、読み手を見つめる眼差しをここでぐっと強めるような、掘りだすべくして掘りだした言葉を、今度はこちらの胸ぐらに深く埋めこむような、そんな意思だったのではないかと思うのです。

「れぷら」に宿るもの

心に残った詩を、もうひとつ紹介してみようと思います。

「主語」 盾木 弘

れぷらだけが俺たちの天地

どうして

美しい詩などが生れるだろう春の花も 風に散る柳の緑も

青葉の光りも 時鳥(かっこう)の音も

それはれぷらの助詞にすぎない天恵と 天刑は

れぷらの形容詞

宿命と 悲惨は永遠の副詞山の暮れ 野の黄昏れは

れぷらの動詞

一葉落ちるのもその類だろう自暴自棄(やけ)と自殺は接続詞

信頼と敬虔(けいけん)も同様だ

天国と 地獄はそれに続く新薬出現 全治癒は未然形

咽喉切開が終止形

これらの活用はみんな暗いだが たったひとつ

地にしがみつき根を張って

生きてゆくいのちしずかな感動詞があるこんな俺たちの主語 れぷらに

天地のどんなしめりが どうして

美しい詩をうたわせよう。(「主語」全文)

ハンセン病の症状を引き起こす(いまでは、とても弱い菌であることが判明している)細菌「らい菌」の学名は「マイコバクテリウム・レプラエ」というそうです。それを簡略化した「レプラ」や「らい病」という呼称は、患者の強制隔離を骨子とする「らい予防法」が1996年に撤廃され「ハンセン病」と改称されたことで、使われなくなりました。

「主語」のなかの「れぷら」は、詩の冒頭で「俺たちの天地」だと表明されています。描かれているのは、住まう場所を強制された療養者の閉塞感です。けれどもこの詩人もやはり、情やセンチメンタリズムに流されることなく、淡々と語ります。

この詩の中では、「れぷら」という呼称と隔離された世界とは切り離せないものとして、ひとつの言語世界を形成しています。ほんらい個人の名前が担うはずの主語は「れぷら」に奪われ、奪われた側は、どう足掻いてもその言語世界=呼称から逃れ出ることはできない。きっとその言語世界=呼称は、療養所のどの部屋に入っても、どの廊下の角を曲がっても、どの窓の眺めにも、付きまとうものだったでしょう。あまりにしつこいその言語世界=呼称が、いつしかゲシュタルト崩壊してしまったような不気味さが、ひらがなで表記される「れぷら」には、宿っているように見えます。

詩は、この「れぷら」の支配する言語世界の文法を、ひとつずつ顕わにしてゆきます(ここに「法」という字が登場することに、私たちは注意深くなる必要があるでしょう)。その助詞から始めて、形容詞、副詞、動詞、接続詞。未然形活用の世界と、終止形活用の世界。そして「だが たったひとつ/地にしがみつき根を張って/生きてゆくいのちしずかな感動詞がある」と、細く細く射す光のような連にやっと辿り着いたあと、こう締めくくるのです。

こんな俺たちの主語 れぷらに

天地のどんなしめりが どうして

美しい詩をうたわせよう。

ここにも、断固とした句点があります。そして、恐ろしいほど強度のある「どうして」があります。方法を問う「どのように」にも、疑問形で「なぜ、うたわせてくれるのか」と恩寵に頭を垂れるようにも、それとは真逆に、反語的に「美しい詩などうたえるか」と憤る言葉にも読める「どうして」です。

詩の、清涼な実用性

私はハンセン病というものに対して、これまで何の特別な興味も抱かずに生きてきました。その歴史に差別と迫害があったことを知識としては知っていても、そこに生きた人々の、ひとつひとつの暮らしを想像したことはありませんでした。けれども、詩人としては知っていたことがありました。それは、詩というものが、それをうたう声の主の魂を、まるで虫めがねが一点に光と熱を集めるように、燃えあがらせて見せてくれるということです。

いま、私の手元には、企画展に際して復刊された彼らの合同詩集『いのちの芽』があります。全国の療養所から若手を中心に73人の詩人が参加し、1953年に完成したこの詩集の解説に、編者の大江満雄は「この詩集の意義の一つは略歴をつけること」だったと明記しています。

詩人の真壁仁が編纂した『詩の中にめざめる日本』(岩波新書、1966)の序文に、こんな一節があります。

「名もない民衆」(中略)、それは有名でないことを意味するだけではない。それは人格をもった人間としての存在をみとめられなかったために姓名をもちえなかった頃から、むしろ名をかくすことで身をまもろうと考えてきた大衆の存在様式をも意味しているのである。だから大衆がじぶんのことば、じぶんの表現をもち、それに署名しはじめた行為に注目しなければならない。

当時20代や30代だった詩人たちは、療養所のネットワークを介した全国的な交流のなかで詩作を通じて思索を深め、宿命的に覆いかぶさってくる「れぷら」の言語世界を打ち壊そうとしました。戦後民主主義が示す人権のありかたを学び、連帯し、署名すること、略歴を公表すること、その行為ひとつひとつが、彼らの武器でした。そのとき、詩を作ることが──つまり言語そのものに向き合い、言語というものがどんなルールに則って作られているのかを知り、その形式を把握し、身体に取りこみ、芸術として自ら書いてみることこそが──彼らの新しい言語世界の手がかりとなり、彼らを希望のほうへ変容させていったということに、私はびりびりと勇気づけられる気がします。

展示会場には、詩作品のほかにもさまざまな資料が展示されていました。島比呂志という詩人が大江に宛てた書簡には、彼が大江から贈られ「いまも胆に銘じている」という言葉が、太く力強い字で書かれていました。

・九十四歳までの仕事の計画を立てている。

・詩を書くのはすべてのことを知るためだ。

大江満雄自身は、ひとりのプロレタリア詩人でした。国立ハンセン病資料館学芸員の木村哲也氏による復刊に寄せた解説には、大江が治安維持法違反で検挙されたのち「獄中にて転向。戦時中は戦争詩を書いた。戦後は、ヒューマニズムを基調とした抒情的思想詩を残した」という紹介があり、戦後にハンセン病療養所の詩人たちに出会って『いのちの芽』の活動を開始したとあります。

その大江の詩「癩者の憲章」は、「私の中の癩者は、さけぶ。」という宣言から始まります。自分の身体に当事者のさけびをぐりぐりと埋めこむように、このさけびこそが言葉のほんとうの姿なのだと主張するかのように、彼は綴るのです。

ぼくは破壊の中の建設です。

古い非人間的な法律をうちこわそうとし、

内部からのポエジイを律法化しようとしている少年です。ぼくは死んだ言葉たちの中で生きている新しい言葉です。

虚飾な、いつわりの言葉たちにとりかこまれ、

癩者の憲章を書きつづっている未来的な少年です。(『新日本文学』第8巻第2号所収「癩者の憲章」より抜粋)

これらの詩行からは、大江満雄という人が、詩の実用的な側面を最大限に発揮させようとしたことがわかります(あまり知られていないことですが、詩にはとても実用的な側面があるのです)。詩の実用性は、ともすれば政治的に利用され、国威発揚の戦争詩の姿として現れることもあり、私たちはそれを一概に言祝ぐことはできません。大江は自身も含めてハンセン病の患者に近づいていった文学者たちの仕事を「たんなる同情ではなく、現代そのもののもつ病患、現代文学の病患克服のたたかい」だと言います。その「たたかい」の意味でも『いのちの芽』は、詩の実用性がもっとも清涼なかたちで機能したことを示す、言葉の拳のような詩集だと思います。

コンサートが終演になったとき、雪はもうほとんど残っていませんでしたが、資料館の外の空気はよく澄んでいました。海太郎さんのマネージャーさんが、私にひとりの詩人の男の子を紹介してくれました。家族と一緒にコンサートを聴きにきた、カイカセイくんという、目の見えない小学生の詩人でした(ところで彼がTwitter上で発表している詩は、すばらしい詩ばかりなのです)。

私たちは、詩人どうし、挨拶しました。

春が、もう私たちの足もとまで来ていました。

会期:2023年2月4日(土)~5月7日(日)

会場:国立ハンセン病資料館 企画展示室

休館日:月曜および「国民の祝日」の翌日(月曜が祝日の場合は開館)

入館無料

大崎清夏|Sayaka Osaki 詩人。1982年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。2011年「ユリイカの新人」に選ばれ、2014年、詩集『指差すことができない』で第19回中原中也賞受賞。『踊る自由』で第29回萩原朔太郎賞最終候補。自身初の小説作品である『目をあけてごらん、離陸するから』のほか、『新しい住みか』『地面』などの著書がある。

【近日発売・新刊のご案内】

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』

発せられているのにきこえていない「声」をきき、記録し、伝えていくことは、存外に難しい。世界が複雑化するなか、わたしたちはどのような態度で、人と、そして人以外の存在たちと向き合えばいいのだろうか。どうすれば、一方的に対峙する「対象」から、相互的な「関係」へと布置を変化させていけるのだろうか。そのヒントを探るべく、スケーターを撮影し続けるプロジェクト「川」や、野外録音の達士D・トゥープ、スケートボードから都市論を導くイアン・ボーデンへインタビュー。さらには文化人類学者たちのフィールドノート、「津軽あかつきの会」がつなぐレシピ、ChatGPTの動向まで参照しながら、「声」をきくこと・書きとめることの困難と可能性を探る。

■書籍詳細

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』

編集:WORKSIGHT編集部

ISBN:978-4-7615-0925-5

アートディレクション:藤田裕美

発行日:2023年4月27日(木)

発行:コクヨ

発売:学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

次週4月25日は、WORKSIGHT全7回のイベントシリーズ【会社の社会史-どこから来て、どこへ行くのか?】から、第3回を配信予定です。日本の会社とジェンダーというテーマに、「女工」や「職業婦人」といったかつての概念、そして与謝野晶子らの議論を参照しつつ向かい合います。民俗学者・畑中章宏さん、WORKSIGHT編集長・山下正太郎とコンテンツディレクター・若林恵による、1月17日のトークイベントからお届けします。お楽しみに。