農業の未来を“刺激“するバイオスティミュラントの奥深き世界

収穫の秋。御しきれぬ自然環境や作物と向き合う農業という営みは、いまも昔もわたしたちの社会の隅々に根を下ろしている。そんな農の世界において、近年ヨーロッパでの隆盛を受けて日本でも導入が進む、農薬でも肥料でもない「バイオスティミュラント」なる資材。そこには未確定の領域ならではの面白さ、市井の隅々での人びとの生産とルールメイキングを含めた状況の変動をめぐる興味深いダイナミズムが宿る。

葛飾北斎が描いた春の田植え。メトロポリタン美術館のパブリックドメインより

2025年7月、農林水産省は「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定した。趣旨には「近年、バイオスティミュラントと呼ばれる新たな生産資材の開発・使用が国内外で進んでいます」「一方で、バイオスティミュラントは新たな生産資材であり、どの資材に効果があるのか分かりづらい、表示が明確になっていないものがあるなどの課題があります」と書かれている。

近年ヨーロッパを中心に開発・使用が進み、日本でも受容されつつあるバイオスティミュラント。実際に用いられるのは海藻や微生物などからつくられたさまざまな製品であり(日本国内ではバイオスティミュラントの概念が輸入される前から、古来海藻などが農業に用いられていた)、それらは「非生物的ストレス」への抵抗性を高めて増収や品質改善につなげようとするものだが、ガイドライン策定にあたって農林水産省が「バイオスティミュラントの現状と課題について」にまとめたように、そこにはさまざまな課題と可能性が渦巻いている。人びとによる実践とともに進む未知の領域──農業に留まらない関心を巻き込みうるポテンシャルもまた、ここには眠っているように見える。

今回、事業の一部として農業者たちへのバイオスティミュラントの販売を手がけたり、自らの農業生産でバイオスティミュラントを使用したりしているというスタートアップ・株式会社NEWGREENの取締役・甘利芳樹さんに話を聞いた。

photographs by Kaori Nishida

interview by Alex Suo, Natsuko Osugi, Soma Ikeyama and Fumihisa Miyata

text by Fumihisa Miyata

農業の模索のなかで

──バイオスティミュラントとは何かという専門的な話をうかがう前段として、株式会社NEWGREENの立ち位置や、バイオスティミュラントとの関わりといった具体的な文脈からうかがえますでしょうか。企業としては「日本の農業を世界のグリーン市場へつなぐ」というフレーズを掲げておられますね。

NEWGREENは、山形県の庄内地方に拠点をもつ株式会社SHONAIのグループ企業のひとつです。SHONAIは「地方の希望であれ」を合言葉に、観光・農業・人材を地方の経済成長の柱として考えています。日本全国の地方都市に眠る資源を世界の観光市場につなぐことを目指すLOCAL RESORTS、地方企業に特化した人材関連のサービスを提供するXLOCALと並んで、農業を地方の重要な産業資源ととらえて活動しているのがNEWGREENです。

──そうした活動のなかにバイオスティミュラントが絡んでくる、というわけですね。「世界のコメ市場とグリーン市場という二大成長市場と日本農業をつなぐ企業」であり、「農業者に必要なサービスを創造・提供すると同時に、自らも農業者として実践」しているとNEWGREENのウェブサイトに案内があります。

先に事業内容について説明しますと、生産性向上と環境負荷低減を戦略の軸に据えて、さまざまな展開をしています。例えば、合鴨農法にインスピレーションを得た、水田に生えてくる雑草を抑える農業ロボット「アイガモロボ」の開発・製造があります。田んぼの水に浮かべておくと一帯を走り回って水を濁らせてくれることで、芽を出したばかりの雑草が根を張れず、光合成も阻まれる、という仕組みです。

並行して、節水型水稲栽培に適した資材の開発・販売、有機米や節水型栽培米などの環境負荷の低い農産物の生産・販売などを通じた農業者の所得向上、という事業を展開しています。力を入れているのが、「節水型乾田直播水稲栽培」と呼んでいるお米の栽培方法なんです。

甘利芳樹|Yoshiki Amari 株式会社NEWGREEN取締役。山梨県甲府市出身。シンジェンタジャパン(株)にて、日本国内での営業・マーケティング・新規事業開発や、スイス本社にて水稲向け製品のグローバルプロダクトマネージャーとしての世界市場戦略に従事。2024年より(株)NEWGREEN SUPPLYに参画、2025年6月より現職。写真下は、取材先の株式会社NEWGREENが普段自分たちの農業生産で用いたり、他の農業者への販売を手がけたりしているというバイオスティミュラントの一部

──「節水型乾田直播水稲栽培」ですか。聞き慣れないことばですが、どういった方法なのでしょうか。

苗を別の場所で育てておいて後で田んぼに植え替える方法が移植栽培、種の状態で田んぼに播くのが直播(ちょくは)栽培です。後者のなかでも、水を田に張ってある状態で播くものを湛水直播、逆に乾いた状態で播くのを乾田直播などといいます。

そのなかで、乾いた状態の時間が長いけれども、必要なときだけ水を張るやり方を、栽培期間を通じて使用する水を少なくするという意味で節水型乾田直播水稲栽培と呼びます。これが生産性の向上につながる技術ではないかと、わたしたちが農業者さんたちに提案している農法なんですね。

──今年2025年9月には農林水産省が第1回「田植え不要の米づくりコンソーシアム」を開催し、「節水型乾田直播の現状について」という資料もまとめられていますね。水田というと文字通り水が張ってある状態を想像しますが、そうではないやり方がある、と。

常に水を張る場合だとちょうどよい深さを絶えず人が調整しなければならないのですが、節水型は必要なときだけ水を張るので省力でき、生産性が向上する。さらには発生する温室効果ガスが減る農法なんです。長期間田んぼに水を張っていると、土のなかに酸素が届かなくなるのですが、すると微生物によるメタン生成が進むんですね。逆に戦略的に水を張らない期間を設けて土に酸素が入るほどメタンは発生しにくい。

もちろん水を張っていない期間が長いと雑草が生えやすく、そのための管理コストはかかるという側面もあるのですが、トータルで見たときに農業者さんの収益性と環境面での価値が勝るバランスを探求しているところです。後ほどお話ししますが、このような付加価値を伴った有機米を農業者さんからわたしたちが買い取って販売し、利益を還元するというシステムの構築にも励んでいます。そして実は、こうした農法においてバイオスティミュラントも関係してくるんです。

──どういうことでしょうか。

節水型の栽培だと乾燥してしまう期間がどうしてもあるので、水を張りっぱなしの状態に比べてお米にすこしストレスがかかってしまう。そこをうまく緩和してあげるために、バイオスティミュラントの使用を効果的に組み合わせることができるんですね。またNEWGREENは2018年から、自ら農業生産法人として、有機JAS認証を取得したベビーリーフの大規模な栽培に取り組んできました。本生産とは別に区画した試験ほ場ではバイオスティミュラントを含めたさまざまな農業資材の実証試験を行っており、そのなかで有用なものがあれば、そのノウハウを含めて、他の農業者さんにも展開したいと考えています。資材の効果はもちろんですが、農業者の収益向上や環境負荷の低減につながるかを重視するのがわたしたちの方針です。

NEWGREENはバイオスティミュラントという資材を開発するメーカーではなく、流通・販売に特化して、農業者さんたちと協働する企業です。「こうした資材があったらいいよね」という農業者さんたちの声をメーカーさんに届けることもあります。先ほどのロボットなども含めて農業の入り口から出口までお手伝いする事業のなかに、バイオスティミュラントも位置しているということなんです。

節水型乾田直播水稲の栽培風景(写真提供:NEWGREEN)

1対1対応とは限らない効果

──なるほど。バイオスティミュラントが求められ、使用される具体的な文脈の一端が見えてきました。では改めて、バイオスティミュラントとは何か、お話しいただけますでしょうか。

直訳すれば生物を刺激するものといった意味合いで、特に植物に対するものとしては欧米でプラント・バイオスティミュラントと呼ばれることもあるようです。日本バイオスティミュラント協議会の定義によれば、「植物や土壌により良い生理状態をもたらす様々な物質や微生物」であり、「植物やその周辺環境が本来持つ自然な力を活用することにより、植物の健全さ、ストレスへの耐性、収量と品質、収穫後の状態及び貯蔵などについて、植物に良好な影響を与える」資材となります。

国内外で用いられることばであり、かなり広い意味や範囲にまたがるカテゴリーなのですが、近年のおおよその共通理解としては「非生物的ストレス」を緩和する効果というのがバイオスティミュラントの中心的な機能のひとつとして認識されています。害虫や病気、雑草などの「生物的ストレス」に対して、先ほども触れたような乾燥も含めた干害ですとか、高気温・低気温による害、あるいは風による害などの「非生物的ストレス」を、植物を刺激することで緩和させていく、ということですね。

──「非生物的ストレスの緩和」ですか。

生物というものはストレスに対応する機能をもっているから生き延びてこられているわけですが、そのスイッチを常にオンにしてしまっていると、無駄にエネルギーを使ってしまう。常にストレスへの対応機能がフルに働いているわけではなく、場合によってスイッチを入れるわけです。バイオスティミュラントの効果のひとつには、そのスイッチへの刺激、という意味合いがあります。

特に植物の場合は、動物のように場所を動いて刺激を避けることができない。急激な気温の上昇のように、環境が一気に変化したことに対してスイッチをオンにしても、間に合わないケースもある。初夏にいきなり真夏日になって弱ってしまう、というようなことですね。そうした「非生物的ストレス」に耐えられるようにするというのが、バイオスティミュラントの一番の効果といっていいと思います。

──暑気に耐えられるようにするために、熱以外の刺激を与えることがあるということでしょうか。

はい。もちろん馴化という、実際の条件にだんだん慣らしていく方法もあるのですが、例えば屋外で露地栽培している農作物に対して、だんだん熱を与えていくというのは大変ですし、現実的ではありませんよね。しかし疑似的なストレスを刺激として与えることで、同じような植物の内部の反応を起こし、スイッチを入れることは可能なんです。

分子が次々と連鎖的に反応していくことをカスケードと呼びますが、そのカスケードの原因と結果が1対1で対応しているとは限りません。先ほどのアイガモロボではないですが、人間がデザインするものは基本的に得たい効果や機能のための仕組みをつくります。一方で自然の生物は、あるストレスに対する抵抗力を身につけたらそれが他のストレスに対する抵抗にもなっていることがありますし、植物もストレスを個々に区別せずにカスケードを起こすケースがあります。あるバイオスティミュラントによるカスケードの結果が、単一の効果に留まるとは限らないんです。カスケードの途中に介入して作用するバイオスティミュラントもあれば、別々の刺激によって同じカスケードが走ってスイッチがオンになることもあります。

──実際に用いられるバイオスティミュラントには、フルボ酸といった腐植物質や、微生物を用いた資材などさまざまなものがあるようですが、例えば海藻抽出物を使った資材は、栄養吸収効率や低温・乾燥などの環境ストレス耐性を向上させるそうですね。刺激によって起きるカスケードの複雑さや、それゆえの効果の広さが想像されます。

アサヒグループホールディングスさんが研究開発・特許を取得した資材で、ビール酵母の細胞壁を用いたものがあります。ビール製造に用いた酵母は、製品からは濾過されます。この酵母の細胞の中身は、酵母エキスとして食品原料に使われるものもあるのですが、残りは通常捨てられてしまう。

しかし実は、酵母の細胞壁の成分のなかに、バイオスティミュラントとして活用できるものがあるんですね。酵母自体は植物になんら悪さをするものではないのですが、ある種の勘違いを起こさせるといえばいいでしょうか、植物が病原菌に触れたときに免疫を高めようとする、そのスイッチをオンにさせる成分が酵母の細胞壁に含まれているんです。そしてこのスイッチがオンになると、病気に強くなるだけでなく生育もよくなる、という複合的な効果につながるということなんですね。

──カスケードのメカニズムをうまく活用しているわけですね。今回の取材ではNEWGREENが使用したり販売したりしているというさまざまなバイオスティミュラントをご用意いただいていますが、菌根菌という見慣れないことばも見えます。

植物というのはさまざまな微生物と相互作用しながら共生的にそこに存在しているわけですが、根の部分で菌が共生することがあり、それを菌根と呼びます。この菌根をつくる菌が菌根菌です。菌根菌は植物が光合成でつくった炭素化合物をもらうというメリットを享受し、その代わりに植物が自力では吸収しにくいリン酸などの土壌中の養分を、菌糸を介して供給するんです。

菌根菌はたくさん種類が存在しますが、植物と共生しやすく、さらに効果に優れた菌をメーカーさんが調べて開発したのが、いまわたしの手元にある、菌根菌を資材化したバイオスティミュラントです。これまで菌根菌の研究は長くなされてきたものの、植物を介さないと増やせないのでコストがかかり、結果として付加価値の高い農作物にしか使えない側面があった。NEWGREENが取り扱わせていただいている菌根菌のバイオスティミュラントは低コストを実現できた資材なので、お米のような、広い面積で耕作することによって収益が確保できるようなタイプの農作物にも使用できるんです。特に先述した節水型の栽培において、少人数でも耕地放棄することなく、効率的に田んぼを維持できることにつながる資材としておすすめしています。

ルールメイキングがつくる未来

──先ほどのビール酵母の細胞壁にしても菌根菌にしても、そのような効果があることを研究開発のなかで突き止めていったわけですよね。

はい。海藻由来のバイオスティミュラントについては、昔から海藻を全部すりつぶして農耕に用いれば効果がある、ということが知られていました。例えば、海藻にはカリウムなど肥料として働く成分が含まれています。しかし海藻そのものを用いた際の効果は、同量の肥料成分を純粋な肥料として与えるだけでは再現できない場合があり、海藻全体を与えているときにはそのなかの何が効果につながっているのかはわかっていませんでした。何を取り出せば製品として敷衍して流通させ、活用してもらえるのか、海藻の要素を一つひとつ検討していったプロセスがあるわけですね。このように、農業者さんによる経験的な知が科学的な知につながっている例もあるんです。バイオスティミュラントの定義には天然由来であるという限定はないですが、多くのバイオスティミュラントは天然由来であり、同様の過程を経ていると思われます。

ビール酵母の細胞壁にしても、酵母由来のものに効果があるとして、酵母の中身なのか外側なのか、酵母が生きたままでなければいけないのか分解されていてもよいのか、調べていく過程があったと想像されます。このように、バイオスティミュラントとして効果があるとされる資源は、さまざまな検討を経て製品化されているんです。

──お手元のバイオスティミュラントのなかには、味の素グループの企業が開発に携わっているものもありますね。食品メーカーなど多様な業種の企業が携わる領域になっている、ということでしょうか。

そのような流れは、たしかにあると思います。農薬は研究開発の高い技術が要請されるという意味で参入障壁が高い業界であり、肥料業界も大量生産できる製造能力がなければならないというハードルの高さがあります。そして共に厳しい規制に対応しなければなりませんし、農薬も肥料も登録が必要で、それには時間がかかります。バイオスティミュラントはそうした厳しいレギュレーションが現状なく、またここまでお話ししてきたように、素材は無限に存在します。何かをつくった後の残滓が、農業に役立てることができるということで事業化につながることもある。可能性は広がっていますから、さまざまな業種の企業が参入することがかなり多い領域だと思います。

──とはいえ、明確な基準やルールがまだ形成されていないがゆえの問題も少なからず存在するようにも想像されます。また従来の民間農法とも隣り合う領域でもありますから、科学的に効果があるといえるかどうかまだ立証されていない、ときにはかなり怪しげなものも混じってきてしまう市場とはいえないでしょうか。

そのような事実も懸念もたしかにあり、だからこそルールメイキングが進められている状況でもあります。いまのところは法定の登録制度は未整備で、運用上はガイドライン等による整理が中心です。農薬や肥料に比べて市場に流通させるまでに登録の時間も必要ありませんから、安直にバイオスティミュラント市場に参入している企業さんも散見され、なかには科学的な見地からは疑問符が浮かぶものもあるんです。民間農法は伝統的に知見が蓄積されてきた世界であり、バイオスティミュラントと切っても切り離せない領域ですが、なかには効果というよりは信条に近いものも存在するのは事実です。

とはいえ、農薬でも肥料でもカバーできない領域をカバーできる可能性がある資材であることもまたたしかです。そうした既存の資材と組み合わせることで農業の生産性をより高めていくことができますから、今後もっと発展していくべき技術領域であると確信しています。だからこそ科学的な根拠づけは、より必要になってくる。そのルールメイキングの基礎となる考え方として世界的に進んでいるのが、「生物的ストレス」を防ぐ農薬、栄養を与える肥料、「非生物的ストレス」を緩和するバイオスティミュラントという、効能で切り分ける考え方ですね。とはいえお話ししてきたように、その効果は簡単に切り分けることができず、常に人為的・恣意的な側面ももつのが難しいところですが。いずれにしても、バイオスティミュラントが規制の“抜け道”になってはいけないのはたしかです。

──ルールメイキングこそが、農業者に資するものになるということですね。

農林水産省を中心に公的なルールメイキングが進んでいて、それは非常に重要でありつつ、常に発展し続ける領域ですので、それだけでは追いつかない部分もあるのではないかと思います。そのときに求められるのは、民間の業界団体のレベルでのルールメイキングです。わたし自身、現在は農業者目線の事業に携わっていますが、前職の際は日本バイオスティミュラント協議会の会員であり、ときに理事も務めながらルールメイキングに関わっていました。

ルールメイキングが進むことで、根拠があいまいな製品や粗悪品の流通を抑制し、農業者が適切な製品を選びやすくなると期待されます。一方で、高水準の科学的エビデンス要求に耐えられるのは、それなりの規模や体力のある企業に限られてくると思います。民間のルールメイキングの際にそうした経済合理性のもとに小規模プレイヤーの参入障壁が高まる可能性は否定できません。なかには、実際には有用でも、短期間に十分なデータをそろえられず市場から姿を消すプロダクトも出てくるかもしれません。農業者さんによるバイオスティミュラントの活用があり、協働するわたしたちのような企業があり、民間レベルと公的なレベルでのルールメイキングが進む──という複数の線が走っていくことが理想的だと感じているところです。

──なるほど。バイオスティミュラントの今後の可能性としては、どのようなことが考えられますか。

先述のように、弊社は節水型の水稲栽培で温室効果ガスを減らす取り組みを進めていますが、世を見渡してみても、企業活動による温室効果ガス排出量開示義務の対象となる企業の範囲はどんどん拡大され、2030年代にかけてさらなる範囲拡大の議論が進められています。例えば食品メーカーさんや外食産業の企業さんなどお米を多く仕入れている企業であれば、温室効果ガスの排出量がそれだけで跳ね上がってしまう恐れがある。だからこそNEWGREENは、メタンガスの発生量を減らした栽培方法によるお米を企業さんに流通させて、利益を農業者さんに還元するシステムを構築するべく動いています。

農業は食と社会を支えるエッセンシャルな営みですから、持続的なかたちの産業になっていかないといけない。農業者さんにとって経済的にしっかり回る構造であることと、環境に対しても持続性があること、その両立が大事です。バイオスティミュラントは、こうした流れのなかで欠かせないピースだと考えています。

千葉県でのバイオスティミュラントの散布風景(写真提供:NEWGREEN)

【WORKSIGHT SURVEY #26】

Q:バイオスティミュラントのルールメイキングは、誰が主導すべき?

記事のなかで甘利さんは、バイオスティミュラントが広がるいま、「公的な制度による整理」と「民間プレイヤーによる実装」が並行して進む必要性を語っていました。安全性や透明性を担保するために公的機関がルールを定めるべきなのか、それとも農業現場の知恵とスピードを支えるために民間プレイヤーが実装を主導すべきなのか。あなたはどのように考えますか? みなさんのご意見をお聞かせください。

【WORKSIGHT SURVEY #25】アンケート結果

アメリカを走る「軽自動車」:25年前の日本車を愛する人びとの集い(10月21日配信)

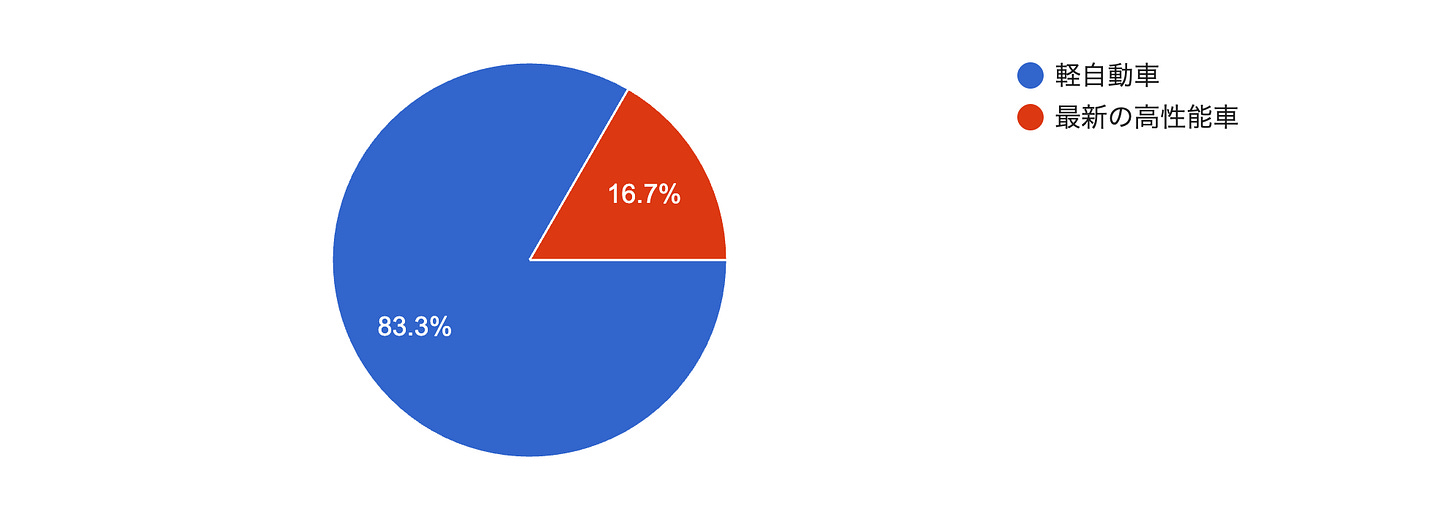

Q. もし、いま車を買うなら軽自動車? 高性能車?

【軽自動車】高性能車は壊れたら手が出せない、自分で修理できないし部品も限られる気がするから。

【軽自動車】高性能で小さくて燃費が良くてデザインの良い車がないので「軽自動車」を選びます。いま現在も「軽自動車」に乗っています。

【最新の高性能車】理想をいうなら、軽自動車のコンパクトさのある、最新の高性能車です。

次週11月4日は、ブラジルのゲーム産業の国際化を推進するための輸出プロジェクト「Brazil Games Export Program」のエグゼクティブマネージャーを務めるパトリシア・サトウ氏のインタビューを配信。歴史ある大手メーカーも、巨額の投資を行うエンタメ企業も存在しないブラジルが、「次なるゲーム市場大国」として世界から注目を集めるに至った背景とは? お楽しみに。