矛盾に気づくのはずっと後:ポルトガルの賢者、ペドロ・コスタかく語りき

遠く離れた地に生きる人の声が、むしろその距離によって、我がことのように響く瞬間がある。ヨーロッパの最西端、ポルトガルから来日した映画界の巨匠ペドロ・コスタ──歴史と人びとの記憶に根差し、スティーヴィー・ワンダーに刺激されたと話す彼の思慮深いことばは、地獄のような夏をやり過ごし、なお熱にうなされる日本社会を、そしてそこに住むわたしたちの混乱した精神を、クールダウンさせてくれるはずだ。

東京都写真美術館で、12月7日まで開催されている「総合開館30周年記念 ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展。かろうじて足元が見えるほどの暗がりにのびる、迷路のような通路をゆけば、そこには彼が関係性を築き協働の日々を送ってきた、ポルトガルの旧植民地からの移民の人びとの姿が浮かび上がる。その暗がりは、“白い美術館を黒くする”ことを試みたものだと、ここ四半世紀の映画界のトップランナーにして異端の存在であるペドロ・コスタは語る。

そもそも美術館を嫌っているという彼が好むエピソードがある。ペドロ・コスタ作品で度々中心人物となるリスボンの移民労働者ヴェントゥーラは、レンガ積み職人。あるとき連れ立ってリスボンのグルベンキアン美術館の横を通りかかると、ヴェントゥーラが、この建物はわたしが建てたという。しかし、なかに入ったことはない。連れ立って入館してみると、居並ぶ名画の傍らでヴェントゥーラが眺めていたのは、彼自身の作品である壁なのだった──。

このインタビューは、ペドロ・コスタの今回の展示や過去の映画についての話でありつつ、そうではないともいえる。彼が考えをめぐらせ、人びとと模索してきた、世界のありようにまつわる会話なのだ。

photographs by Shigeta Kobayashi

interview and text by Fumihisa Miyata

ラジオ局の片隅の少年

──あなたは映画の公開や今回のような展示で度々来日されていますが、音楽にも造詣が深く、足繁くディスク・ユニオンを訪れ、中古CDを中心にディグられているようですね。今回も新宿のディスク・ユニオンの前で開店を待つ様子がSNS上で伝えられていましたが、何を探しておられたのですか。あるいは、実際にお買い求めになったものはありますか。

……別に何か特別なものを探していたというわけではないのですが、クラシックをいくつか、あとはソウルと、ロックも何枚か買いました。

──それらは日本でないと手に入りにくいものなのですか。

ある意味で、そうだといえるでしょう。カバーやパッケージが、ヨーロッパのそれとはまったく違うのです。ヨーロッパでは、ただのプラスチックですから。

──なるほど、たしかに日本のCDは紙ジャケットのリリースも多いですね。さて、今回の展示タイトルに引かれているスティーヴィー・ワンダーのアルバム『インナーヴィジョンズ』は、1973年リリースの作品です。あなたは翌1974年、ご自身が15歳のとき、ポルトガル全土が揺れた「カーネーション革命」のさなかにこのアルバムに出会ったそうですが、元からスティーヴィー・ワンダーがお好きだったのですか。それともご家族が好んでいらしたり、あるいはラジオで流れていたりしての出会いだったのでしょうか。

もっと奇妙な状況でした。わたしの父が、ラジオのジャーナリストだったのです。音楽関係ではなく、ニュースを扱う人間でした。わたしがまだ子どもだった頃は、学校が終わると家に帰る前にしょっちゅう、父の職場であるラジオ局に立ち寄ったものです。そこで父の同僚であるロック音楽の番組スタッフの人たちと、よく時間を過ごしました。彼らに面倒を見てもらっていたわたしは、スタジオの隅っこに座って、ビートルズやキンクスといったバンドの楽曲がラジオ放送でかけられている現場をずっと眺めていたのです。

ですから、子どもとしてはとても恵まれた環境のなかで、音楽に触れる機会を得ることができました。1960年代後半から1970年代にかけて、当時流行っていたそうした楽曲を小さい頃から知ることができていたというのは、非常に幸運だったと思います。

ペドロ・コスタ|Pedro Costa 1958年、ポルトガル・リスボン生まれ。リスボン大学で歴史と文学を学び、映画学校では詩人・映画監督アントニオ・レイスに師事。1989年の長編デビュー作『血』がヴェネチア国際映画祭で注目を集め、『骨』(1997)や『ヴァンダの部屋』(2000)で国際的評価を確立。カンヌ国際映画祭や山形国際ドキュメンタリー映画祭など受賞歴多数。『ホース・マネー』(2014)でロカルノ国際映画祭最優秀監督賞を、『ヴィタリナ』(2019)で同映画祭金豹賞を受賞。アントン・チェーホフの戯曲『三人姉妹』に着想を得た短編ミュージカル映画『火の娘たち』(2023)は第 76 回カンヌ国際映画祭で特別招待作品として上映され、各国でも高評価を得る

ドアを開く

──当時15歳のポルトガルの少年が、その頃のポルトガル社会においてスティーヴィー・ワンダーの『インナーヴィジョンズ』を聴くというのは、ある種特別な経験だったのでしょうか。

ええ。ちょうど革命があった時期、歴史や哲学を学ぶ高校生だったわたしは、スティーヴィー・ワンダーの『インナーヴィジョンズ』を聴きながら、より直接的に当時の社会情勢に結びついた音楽をつくっている人たちのレコードも聴いていました。そうした文脈のなかで、スティーヴィーもまた、ほとんど革命について何かを語っているようなアーティストであるように感じていたのです。

──アルバム『インナーヴィジョンズ』は、ブラック・ミュージックの土壌に深く根ざしつつ、社会の矛盾について歌う作品です。と同時に、アメリカのポップ・ミュージックを彩る一枚でもあります。そうしたアルバムが、今回の展示に至るまでご自身の人生に深く影響を与えたということなのですか。

それはわたしにとって、いろいろな物事に、そして特にアメリカのブラック・ミュージックを中心にしたさまざまなミュージシャンたちに向けて、まるでドアを開けてくれるようなレコードでした。

そして1974年以降、75年、76年……と、若く新しい音楽が生まれてきました。パンク・ムーブメントがまさにそうであり、当時わたしもギターを演奏し、友人とバンドを組んでいたのです。

スティーヴィー・ワンダー『インナーヴィジョンズ』より、収録曲「Higher Ground」。ファンキーなサウンドに載せた歌い出しの「People keep on learnin' / Soldiers keep on warrin' / World keep on turnin' / ‘Cause it won't be too long」という歌詞は、聴く者を鼓舞する

夢と悪夢の時代

──1974年に独裁政権を崩壊させ、また植民地解放につながった無血クーデターであるカーネーション革命は、まさにあなたの人生の扉を開いた出来事だと聞いていますし、ポルトガル社会もまた民主化の夢を見たのだと思います。と同時に、後に映画監督となったあなたが仕事を共にすることになるヴェントゥーラさんといった人たち──つまり旧ポルトガル領アフリカのカーボ・ヴェルデから移住し、リスボンのスラム街であるフォンタイーニャス地区に住んでいた人びとにとっては、革命の混乱のなかでむしろ強制送還される恐怖におびえる時期でもあったそうですね。

非常に矛盾した状況でした。その矛盾の背景のひとつは、革命のきっかけがそもそも、当時のポルトガルがアフリカのさまざまな植民地の人びとと戦っていたことにある、ということに関係しています。ポルトガルが植民地支配していた、例えばアンゴラ、モザンビーク、ギニアビサウ、そしてカーボ・ヴェルデなどといった国々の人びとが、ポルトガルの独裁政権に対して反旗を翻し戦っていました。

多くのポルトガルの若者たちは徴兵され、植民地の人たちと戦わねばなりませんでした。1974年4月25日、カーネーション革命を起こすにあたってリーダーシップを取ったのは、このような状況のなかでポルトガル軍においてキャプテンと呼ばれる人たち、すなわち白人の大尉であり、革命の背後にはアフリカにおける戦争という問題が横たわっていたというわけです。

──なるほど、そうした背景もあって起きた革命だったのですね。

しかしその1974年の時点ですでに、アフリカの国々からたくさんの人びとが、戦争を避け、より安心して暮らせる生活を求めて、ポルトガルへと渡って来ていました。アフリカ出身のブラックの移民がポルトガル、そのなかのリスボンにいるということはめずらしくなくなっていましたし、実際リスボンに育ったわたしも小さい頃、ストリートの至るところで彼らの姿を見かけていたのです。

ですからカーネーション革命をめぐる状況は、やはり奇妙なものでした。革命が起こり、アフリカでの戦争が終結を見たとしても、ポルトガルに住むアフリカン・ピープルは、なおポルトガル社会の最下層に置かれ、苦しんでいたのですから。黒人の移民の人たちのための革命では、まったくなかったのです。

今回展示されている映像作品のひとつである、ペドロ・コスタ《少年という男、少女という女》(2005年、東京都写真美術館蔵)

内側を見る、外側を見る

──そのような矛盾には、ご自身はどのように向き合ってこられたのですか。

わたしが意識的に考えるようになったのは、だいぶ後になってからのことですが、ポルトガルではいまだに、こうした矛盾や問題に気がついていない人のほうが多いかもしれません。自分にとっての大きなきっかけは、カーボ・ヴェルデで『溶岩の家』という映画を撮ったことでした(編注:1994年製作、ペドロ・コスタにとって長編2作目であり、以降の映画に頻繁に登場するカーボ・ヴェルデという土地、そしてそこからポルトガルへ移住した人たちとの関係性が紡がれるきっかけとなった映画)。

その後にポルトガル・リスボンに戻ってからも、カーボ・ヴェルデ出身の移民の人びとが多く住んでいたフォンタイーニャス地区で、そうした隣人たちと友人となり、映画を撮っていきました。日常生活を共にするようになり、さまざまな会話を彼らと交わすなかで、自分は問題に気づいていったのです。

──今回の展示のタイトル『インナーヴィジョンズ』ということばが、改めて意義深く感じられます。

目をつぶって物事を見るということは、もしかしたらとても美しいことかもしれません。実際にスティーヴィー・ワンダーの場合、彼自身は目が見えないけれども、そのようにして物事を見ている、想像的な音楽だともいえるだろうと思うのです。

と同時に、インナーヴィジョンズということばは、自分を見るということも意味するわけですが、それは映画づくりのプロセスそのものでもあるということができます。

──どういうことでしょうか。

映画づくりというのは、さまざまな意味において投影の行為です。自分の内面を投影しながら外の世界を見る、そしてその見た経験によってまた、自分の内面に何かしらのフィードバックが投影されていく。このようにインナーヴィジョンズとは、映画づくりのプロセス自体のことではないかとも感じているのです。

──今回の展示の会場は、ほとんど足元さえ見えないような、迷路めいた暗がりを歩き回るような構成になっていますね。どこか、いまのインナーヴィジョンズのお話につながるような気がします。

重ねていえば、インナーヴィジョンズとは、自分自身の内面に限りなく近づくことも意味します。展示の会場を暗くしたのは、皆さんの体と見るものの間に存在しているあらゆる夾雑物を取り払いたかったからです。映像、あるいは音が、そのまま体に、そして心に迫ってくる体験をしてもらいたい、ということなのです。

音楽や詩のように

──先ほどご自身がパンクロッカーを目指しておられた時期のお話が出ましたが、その後映画監督になられてからも著名な詩人・ミュージシャンであるギル・スコット・ヘロンとの共作の企画があり──残念ながら2011年のギルの逝去によって実現はしませんでしたが、その企画はやがて『ホース・マネー』(2014年)という映画へ帰結します──、近年の短編ミュージカル映画『火の娘たち』を手がけるなど、あなたにとって音楽はやはり重要な要素であり続けています。映画をつくるということは、音楽家が現実という楽譜を演奏するようなものだといったニュアンスのご発言も以前にありました。音楽があなたの創作活動にもたらしたものは、いったい何なのでしょうか。

そうですね……音楽と詩と映画は、子どもの頃からずっとわたしがともに生き、過ごし、ほぼ一緒に育ってきたものです。わたし自身、ある種の古典的な物語の叙述ということにあまり興味がない。リニアな物語を追う脚本を書くということにも、ほとんど関心を抱いていないのですね。多くの映画の観客がどうしても映画のストーリー、つまりはAからB、BからCへと展開していく非常にクラシカルな物語を追いたがり、安心感を得ようとしていることは、とても残念なことだとわたしは常々思っています。

──音楽や詩、またはある種の映画はそうではない、と?

映画のみならず、音楽を聴くときでも、詩を読むときでも、そうした物語構成を追っていくことは必要ありません。自分自身がそのなかにどっぷり浸かることで、自分とその音楽の間で、あるいは詩との間で、物語はともにつくられ、生まれていくことになるのです。わたしだけでなく例えば諏訪敦彦さん(編注:東京藝術大学教授。即興的な演出方法で知られる)といった友人の映画監督たちも、音楽家や詩人のように映画をつくっています。

ペドロ・コスタ《火の娘たち(2022)》(2022年、作家蔵)。1951年にカーボ・ヴェルデのフォゴ島で発生した火山噴火、そしてアントン・チェーホフの戯曲『三人姉妹』に発想を得たもの。3画面にひとりずつ女性が登場し、火山のマグマが蠢くなか、孤独や苦難、仕事の苦労、不屈の精神について歌う

ポルトガルという問い

──あなたがいま、ポルトガル・リスボンの地で日々感じていることを教えてください。

先ほども触れたような10代のわたしの心を躍らせ昂らせた美しき革命の時代、あるいはこのようなデモクラティックでユートピア的な動きというものは、いまでは失われてしまっており、それは必ずしもわたしが暮らすポルトガルにだけ限った話ではないと思います。ヨーロッパ全体でもアメリカでも似たようなことが起こっていますし、ここ日本でも同じかもしれません。何か非常に奇妙なほどに恐怖に満ちた、暗い時代が訪れつつある。極右のムーブメントがあり、多くの暴力が溢れ、人びとは怒っている。それは、ユートピアを目指した革命がことごとく失敗した結果、わたしたち人類が互いのことをよりケアすることを忘れてしまっているせいではないか、というふうに思うわけなのです。

人類は自分たちが犯してきた大きな過ちの対価の支払いを迫られているのではないかと思いますし、より状況が悪化することをわたしは心配しています。わたしたちは、自分たちの家、それらの集まる自分たちの街、その総体としての自分たちの国をもっと大事にする必要がありますし、そうすることでいま世界を覆おうとしているダークで恐ろしいものを乗り越えるべきでしょう。

──おっしゃるような全世界的・同時代的な感覚はよくわかりますが、一方で、ポルトガルという場所だからこそ見えてくる問いもあるかと思います。ヨーロッパ最西端であり、アフリカに最も近い国のひとつである地において、何か考えておられることがあるのではないでしょうか。時代としての普遍的な共通性もありつつ、わたしたちの世界においてポルトガルという場所が何か意味していることがあるようにも感じます。

ほとんどの人が知らないことかもしれませんが、黒人奴隷制度を発明したのはポルトガルです。ポルトガルはフランスやスペイン、イギリス、オランダといった他のヨーロッパの国々に先駆けて、いち早く大航海時代を始めてしまった。ポルトガル人はアフリカ大陸を経て、インドへ、ここ日本へ、そしてブラジルへと進んでいった。世界中を航海していったヨーロッパの国々が各地を植民地化していく、その先鞭をつけたのもまたポルトガルであったわけですね。それぞれの土地を植民地化し、現地の人びとを無理やり従え、わたしたちの神を押しつけ、そのなかで奴隷貿易という大規模な人身売買を始めてしまいました。

ポルトガル人はアフリカで捕まえて奴隷にした人びとを、まずはカーボ・ヴェルデに運んでいきました。カーボ・ヴェルデはアフリカとヨーロッパの間、大西洋の中央に位置する諸島なのですが、そこが奴隷貿易の中継地点となり、市場となった。黒人奴隷たちがそこに集められ、アメリカに運ばれていったのです。そうした大きな過ちへの対価への支払いが、わたしたちポルトガル人にはいまでもありますし、支払うべきものであると思います。

ヴェントゥーラ主演の映画『ホース・マネー』予告編。ペドロ・コスタ作品の多くに、プロフェッショナルの俳優ではない市井の人びと、特にリスボン在住の移民が登場。演技する内容も含めて、協議の上で映画がつくられていく。『ホース・マネー』でのヴェントゥーラは、故郷での記憶、あるいはそこに残してきた妻との記憶を、ほとんどうわ言のように呟き続ける

小津安二郎はポルトガル人である

──あなたが頻繁に、ともいえるペースで来日されているのはなぜなのでしょうか。

映画が上映されたり、映画祭でプログラミングされたり、といった機会があって日本を訪れているというのが実際です。滞在中は何かしらでいろいろと忙しいために、日本各地を旅するといったことはできていませんが、日本にいる幾人かの、フィルム・メイカーの友人たちと会ったりはしています。

そうしたなかでも、自分が見た映画の世界を実際に確かめるのが好きです。例えば溝口健二の映画における女性の描かれ方を分析したり、小津安二郎が日本の未来をどう描いたのかを考えたりしながら、いまの日本が実際にどうなっているのか、ストリートや公園、カフェなどを訪れて確認するのが好きなのです。自分の見たもの、そこから得た感覚や美しさがいまどうなっているのか、確認したいということですね。

──ご記憶かどうかわかりませんが、あなたのご著書に、小津安二郎はポルトガル人だと思うという趣旨の発言があるのですが、どういう意味なのでしょうか。

……わたしがそう言ったのですか?(笑)

──はい、大学生たちに向けた話が収録されている『歩く、見る、待つ:ペドロ・コスタ映画論講義』(土田環編訳、ソリレス書店、2018年)のなかに、そのような一節がありました。

そうですか……。尊敬したり愛したりしている人のことを、自分の幻想によってトランスフォームさせてしまう、自分のものにしてしまう場合が、人間にはあると思います(笑)。傍にカメラをもった小津さんがいて、一緒にフォンタイーニャス地区を歩きまわりながら、さまざまなショットを彼が撮っているというのは、わたしのなかでは容易に想像できることなのです。そういう意味で、小津さんのことは同僚(colleague)であり、友人だと思っています。

──そのように国境や時代を超えて、人びとは同僚になることができるということなのでしょうか。

その通りです。わたしも小津や溝口の映画を字幕なしで観たことがありますし、何よりそれらの映画をわたしが初めて観たときはまだ日本文化や社会についてほとんど何も知りませんでしたが、それでもさまざまなことを感じ取りましたし、わたし自身、わたしの国や社会とも相通じるものがありました。そういう意味で映画は、人びとがいかに生きているか、わたしたちがお互いにしてきたよいこと/わるいことを見せる上で、最もリアリスティックな表現手段ではないでしょうか。その点においては、他のアートに比べて映画が最も強力であると、とわたしは思います。

「総合開館30周年記念 ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」

会期:開催中(2025年12月7日まで)

会場:東京都写真美術館

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5093.html

【WORKSIGHT SURVEY #22】

Q. 自分の仕事は歴史と結びついている?

ペドロ・コスタ氏は、自分の仕事がポルトガルの歴史やそこで生まれた責任につながっているものだと語っています。あなたは自身の仕事や、注力している営みが、社会が刻んできた歴史と結びついていると感じる瞬間はありますか? ぜひみなさんのご意見をお聞かせください。

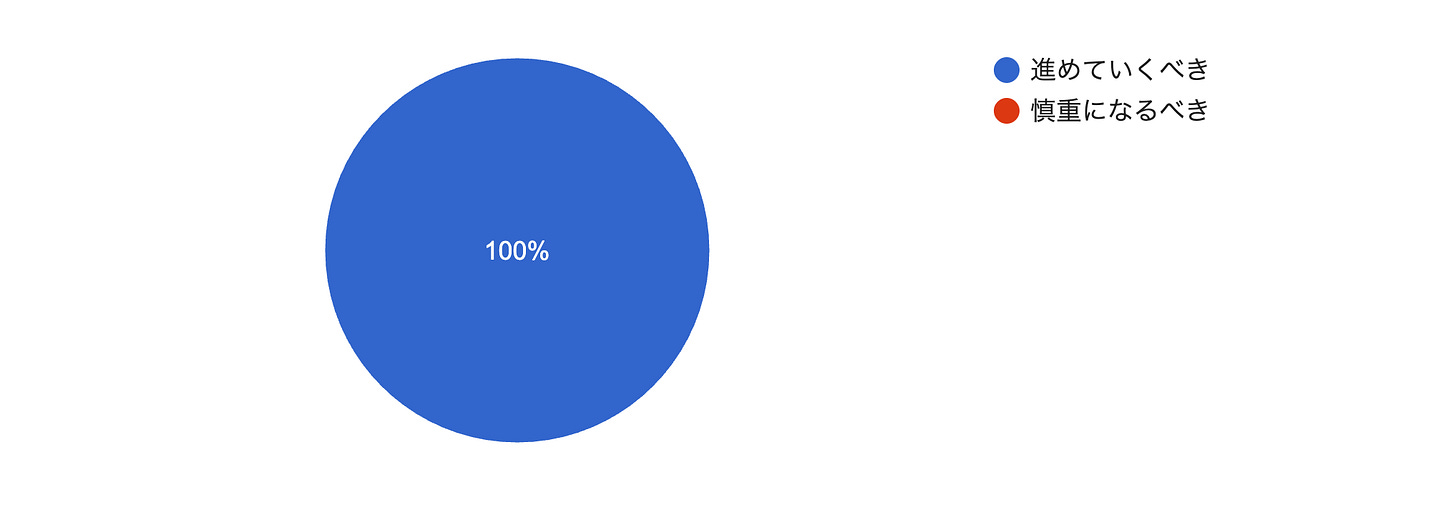

【WORKSIGHT SURVEY #21】アンケート結果

歴史は“みんな”で紡げるか:「パブリック・ヒストリー」の格闘(9月23日配信)

Q:専門家と非専門家との協業は進めていくべきか?

【進めていくべき】情報が無制限に拡大していくなか、多様な視点を確保できることは、客観性や変容といったものを保ちやすくなると思う。

【進めていくべき】こと民俗学など「在野の一次情報が肝要」となる学問領域に於いては、研究者などの専門家が踏み込む事の難しい領域にも学問のまなざしを広げる事が出来るため、結果として学問領域全体の知識量を増やすことが出来るから

【進めていくべき】協業を諦めたら疑似科学の跋扈を認め、放置することになるから

次週10月7日は、ルービックキューブを革新した中国メーカー「GANCUBE」を特集。日本でも人気が高まる「GAN」、その正体と日本展開の可能性を知るべく、本国のブランディングマネージャーとCMOへのインタビューを配信します。お楽しみに。

【リサーチャー募集のお知らせ】

WORKSIGHTの発行母体である「ヨコク研究所」の傘下にある、新しい働き方・働く場を探求する「ワークスタイル研究所」では、現在リサーチャーを募集しています。特に統計調査やデータ分析の専門知識をおもちの方を歓迎します。奮ってご応募ください。

業務内容:

主に大規模アンケート調査を通じて、社会動向を明らかにする業務【調査設計】デスクリサーチやヒアリングに基づいた調査目的・仮説の構築

【解析】基礎分析や多変量解析、モデリングを扱うデータ解析

【可視化】情報の可視化およびレポートの作成

【発信】セミナーやメディアなどを通じた社内外へのリサーチ発信

応募方法:

下記よりご応募ください