美的なだけがデザインじゃない:韓国のスタジオ「日常の実践」が向き合う政治と社会

音楽や映画に「政治」がもち込まれるととかく騒動になりがちな昨今、デザインの領域に果敢に「政治」をもち込むスタジオが韓国で話題だ。社会性を携え、さまざまな問いを投げかけるグラフィックデザインに挑む彼ら──その名も「日常の実践」──の活動から、グラフィックデザインと政治の新たな地平を探る。

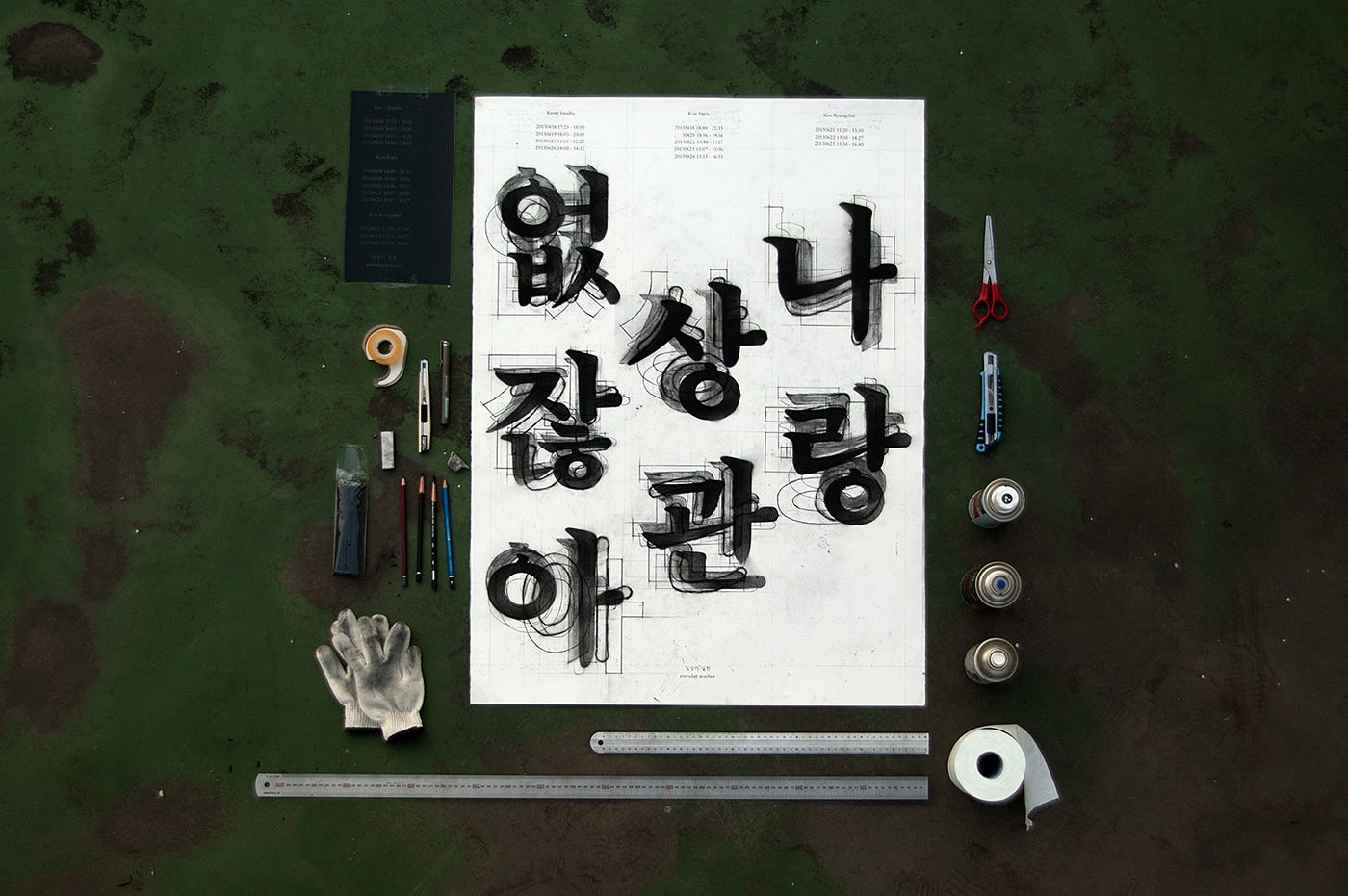

2013年に「日常の実践」が制作した《わたしとは関係ないじゃないか》のビジュアル

「今日わたしたちが生きている現実でデザインがどんな役割を果たさなければならず、また何ができるのかを悩む小規模なコミュニティ」──自分たちのウェブサイトでそのように自己紹介している「日常の実践」(일상의실천/Everyday Practice)は、近年の韓国で話題のデザインスタジオだ。例えば2024年12月、尹錫悦前大統領の1次弾劾訴追案が国会で否決された際、多くのデザイナーたちが抗議の声を上げた《時代精神プロジェクト》というポスターシリーズ制作の企画を自主的に立ち上げ、それを書籍『時代精神』にまとめ上げたのは、「日常の実践」の面々だった。他方では2023年、「光州ビエンナーレ2023」のウェブサイトを制作するなど、クライアントワークでの活躍も華々しい。

同じ大学を卒業したクォン・ジュノ、キム・オジン、キム・ギョンチョルの3人で2013年に設立し、2023年に設立10周年を迎えた「日常の実践」。日々直面する不条理への問いと社会的メッセージを視覚言語で表現する、韓国グラフィックデザイン界の注目株だ。そうした「日常の実践」の制作態度は、文化と政治の関係をわたしたちが改めて考えるきっかけになるかもしれない。今回のリモートインタビューは、キム・オジンが惜しくも欠席となったが、クォン・ジュノが中心となって答えてくれ、ときおりキム・ギョンチョルがことばを重ねる、そんな対話の場となった。

photographs courtesy of Everyday Practice

interview by Satomi Harada, Natsumi Ueda, Fumihisa Miyata and Hidehiko Ebi

text by Satomi Harada

理不尽に抗った“卒業制作”

──デザインスタジオ「日常の実践」が取り組んでいる社会的な実践としてのグラフィックデザインについてうかがうためにも、まずは3人でこのスタジオを始めたきっかけを教えてください。

ジュノ わたしたちは同じ大学でデザインを学んでいました。卒業後、わたしはイギリスに留学し、ギョンチョルとオジンはそれぞれ別の会社に就職します。2人は退職して一緒にデザインスタジオを始め、そこに帰国したわたしが合流しました。学生の頃は3人でビリヤードや卓球をしてお酒を飲みに行く、良き友達でありライバルでもありました。お互いの課題を見せ合いながら、そのデザインに感嘆したり嫉妬したりもしましたし、各々がデザイナーとして良い仕事がしたいという強い意志をもっていたんです。

実はわたしたちが学生だった約20年前は学校内での先輩、後輩や教授との関係において、暴力的な罰や圧力のような理不尽な風習がありました。それに納得がいかなかったわたしたちは卒業に際し、このような理不尽な体験に関する学生たちのインタビューを収録した、告発本を制作しました。

──ある意味での“卒業制作”としての、告発のデザインだった、と。学生の頃からすでに、そのような活動に取り組まれていたのですね。

ジュノ このことがきっかけで、学校という小さな社会から、もっと広い社会へ関心が拡張していきます。卒業後に働いていた3人が再会するまで、それぞれが「社会に対するデザインの役割」のことを考え続けていました。さまざまな社会問題に対してデザインで関わり、少しでも改善するために、どこか既存の会社に所属するのではなく自分たちで会社を立ち上げようと始めたのが「日常の実践」です。最初から立派な事業計画があったわけではありません。小さな展示会のポスターや、収益を目的としない自主プロジェクトのためのデザイン制作を繰り返すことによって、わたしたちだけのリズムと言語、考えの方向性が見えてきました。

──とはいえ、友達同士の会社経営は難しいという話をよく耳にします。

ジュノ 最初は不安もありましたが、3人で本当に良かったと思っています。もし2人だったら、意見の相違があったときに結論を出すのが難しくなりますが、3人であれば中立の立場を取れる人が意見をまとめることができます。経営面ではギョンチョルが大きな役目を担ってくれています。

ギョンチョル わたしはジュノと再び合流する前、オジンと3年間、デザインスタジオを運営していました。そのとき、経営面でも営業活動でも壁にぶつかることがたくさんありましたが、その教訓を「日常の実践」で活かしています。

「日常の実践」は、英国王立芸術大学(Royal College of Art)を卒業したクォン・ジュノ(写真上・中央)が韓国に帰国後、デザインスタジオを一緒に運営していたキム・オジン(同・右)、キム・ギョンチョル(同・左)と合流し、2013年に設立された。メンバーのうち2人はAGI(国際グラフィック連盟)に選定されている。スタジオは、ソウルのデザイン産業の中心地・麻浦区にある

「涼しい顔」のデザイン界で

──「日常の実践」というデザインスタジオは、どんな特徴をもっていると考えていらっしゃいますか。

ジュノ わたしたちが日常で直面する問題を自分事として捉え、そこから生じる疑問を軸にデザインを「実践する」ことを理念としています。目の前の環境や時代の声を反映しないデザインは、非現実的だと言わざるを得ないのではないでしょうか。デザインは基本的に見栄えの良いものをつくる職業なので、デザイナー自身も綺麗で洗練された服を着て、安定した生活を送っている。けれど隣に暮らしているのは、プラカードをもって社会に抗議しないと生きていけない人たちです。デザイナーはその横を涼しい顔で通り過ぎるだけという印象がありました。世界は争いばかりで美しいことだけではないのに、美しさだけに価値基準を置くのは、空想世界に生きているようで現実と乖離しています。

──「日常の実践」はそうした現実と接続していくデザインの仕事をする、と。

ジュノ わたしたちは10年以上活動していますが、設立当初は自主制作や、社会を変えるために尽力している労働組合や市民団体、非営利団体との仕事を通じて社会的メッセージを伝えていました。時間の経過とともに企業や公共プロジェクトでのデザインやブランディングなど、商業分野であっても「日常の実践」の観点を維持する努力をしています。活動家としてではなく、あくまでもデザイナーとして社会に関わりながら、真剣に仕事に取り組んでいく、というのがわたしたちの「態度」です。

──改めて、「日常の実践」(일상의실청)という名称について聞かせてください。英語表記は「Everyday Practice」ですね。「Practice」という英語は「実践」だけでなく「練習」という意味も含むかと思うのですが、どのようなニュアンスで用いているのでしょうか。

ジュノ デザインは特別なものでも、立派なものでもありません。毎日わたしたちが直面している生きる上での問題を見据え、深く考えて応えていくのがデザインであると考えたとき、「日常の実践」ということばが自然と出てきました。デザインは日常のなかで絶えず悩み実践する行為であり、その実践は地道な反復練習から始まると考え、最初は英語で「Everyday Practice」としたのですが、ハングルでの表記を改めて考えたときに、「일상의실청/日常の実践」しかないと思いました。

「実践」ということばには、韓国社会では道徳的で社会的な意味があります。「実践する」というのは、その行動によって社会的な結果が導き出されることを表します。実は「実践」と「練習」のふたつの側面がとても大切なのです。デザイナーにはテクニック向上のための努力が必要です。なぜならデザイナーは職人的な側面もありますので、毎日の実践の継続で体に習得させなければならないからです。村上春樹は毎日同じ時間に起床し、仕事をするそうですが、わたしたちも決まった時間に、個人的な行為での「Practice/練習」と、社会的な行為の「Practice/実践」を反復することが重要だと考えています。

──なるほど、そうしたニュアンスが込められたスタジオの名称なのですね。

ジュノ はい。3人が設立当初から共有していた「社会に対する感覚」「ことばに対する態度」「ビジュアルと文言の扱い方」。これらを基盤とし、「日常」の「実践」を通じて、持続可能なデザインの方向を探ろうという意思が込められた名前です。

──スタジオの規模や体制、また3人の役割分担は決まっていますか?

ジュノ 3人は共同経営者で、わたしクォン・ジュノとキム・オジンはグラフィックデザインを、キム・ギョンチョルはウェブデザインと開発を担当しています。それぞれの専門性をベースにプロジェクトの特性に合わせて柔軟に協力し合っています。該当プロジェクトに対し適切な判断を下せる人が中心となり、お互いのフィードバックを参考にしながらバランスを調整して進めていきます。

ギョンチョル 最初はわたしもグラフィックデザイナーだったのですが、ウェブ案件が増えていき、ウェブデザインと開発に専念することになりました。「このボタンはここにあるべき」といったウェブの機能的なセオリーに、グラフィックデザイン的な考え方を混ぜながら、既存にとらわれないウェブデザインを目指しています。

2023年に開催された「日常の実践」10周年記念展の様子をまとめた映像。「日常の実践」の歩みや、展示に集う人びとの空気感が伝わる

わたしとは関係ない/つながっている

──2013年に制作された《わたしとは関係ないじゃないか》は「日常の実践」の出発点のようですが、この作品について教えてください。

ジュノ 《わたしとは関係ないじゃないか》は「個人の無関心」に対する問題提起でした。タイトルにしたフレーズは、韓国社会を生きるわたしたちの心のどこかに巣くっている態度であり、同時にその態度がつくり出した結果に対する宣言でもあります。

設立当初は社会問題を扱っていこうと決めていたわけではありませんでしたが、そのとき感じていた不自由ともどかしさを、デザインという言語で表現しようと考えました。《わたしとは関係ないじゃないか》は、その後の「日常の実践」の方向性をより明確にするきっかけとなりました。宣言というより「問い」とも言えます。デザイナーとしてわたしたちはどう発言できるのか、沈黙しない方法を模索しました。

──10年後の2023年に、設立10周年記念の展示会で《わたしとは関係ないじゃないか》を再制作されていますね。

ジュノ 2013年の作品はわたしたち3人に対する「問い」でもありました。それぞれ考え方も性格も違うのですが、ともに道を行くのであれば「あなたの事は自分の事でもある」という考えをもとうと話し合いました。それで、《わたしとは関係ないじゃないか》の制作では各々が好きな手法と書体を用いて、3種を重ねながらフレーズを完成させました。

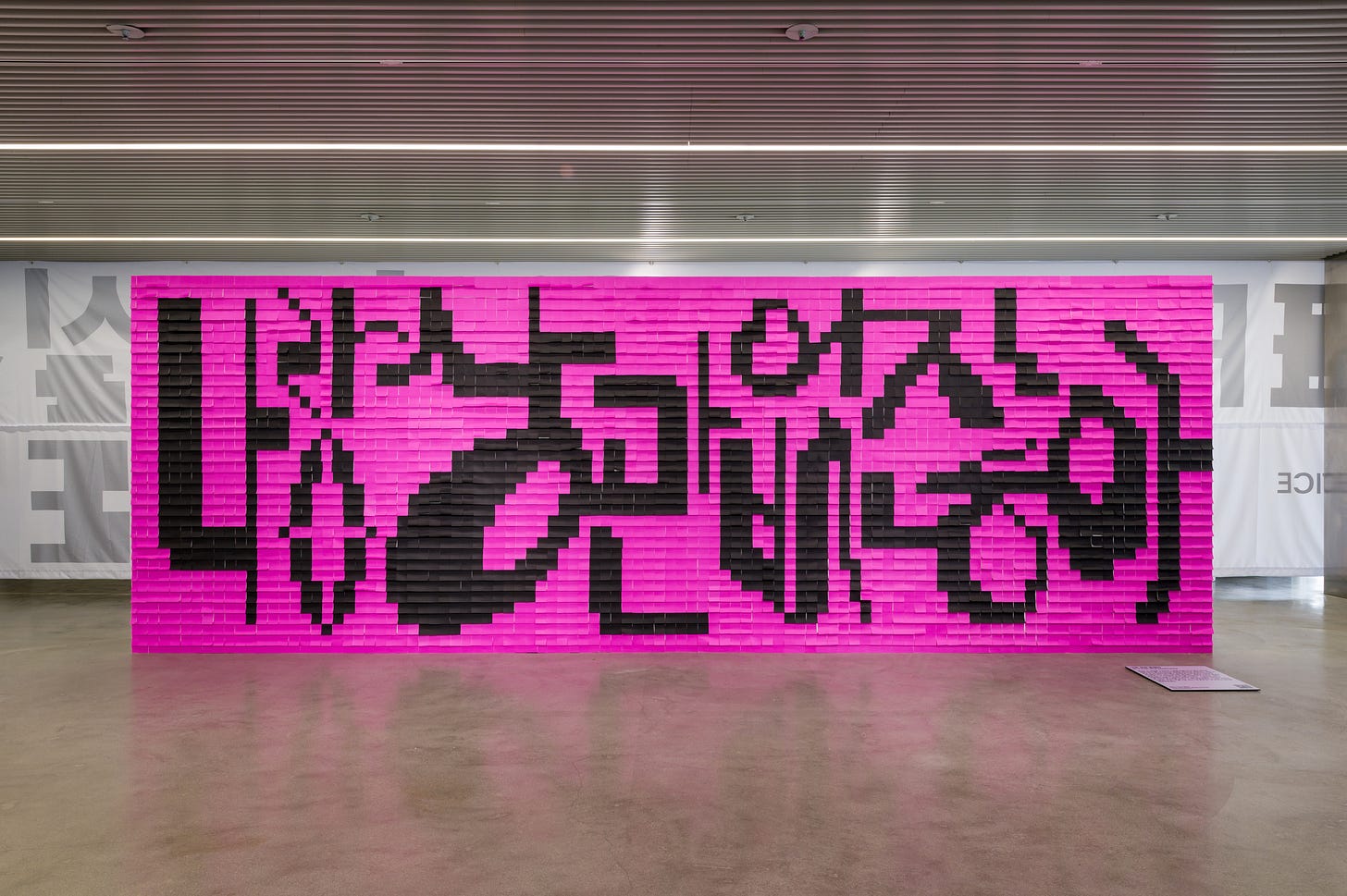

2023年に制作した《わたしとは関係ないじゃないか》は、10年前とは趣旨が違います。2022年のハロウィンに、梨泰院で150人以上の方が亡くなる事故が起きました。韓国中に非常に大きな衝撃が走った悲しい事件だったため、多くの人によって書かれた追悼メッセージのポストイットが、事故のあった路地の壁にびっしりと貼られていきました。それを見ていたら「わたしとは関係ないじゃないか」ということばが頭に浮かび、わたしと関係があると考える時代になってきているのではないか、そうなってほしいという願いを込めて、2023年版《わたしとは関係ないじゃないか》を制作することにしました。この作品は5メートル程の壁に数千枚にも及ぶポストイットを貼ってフレーズを完成させました。小さな社会への「問い」から、韓国社会全体に対する「問い」と「願い」になりました。

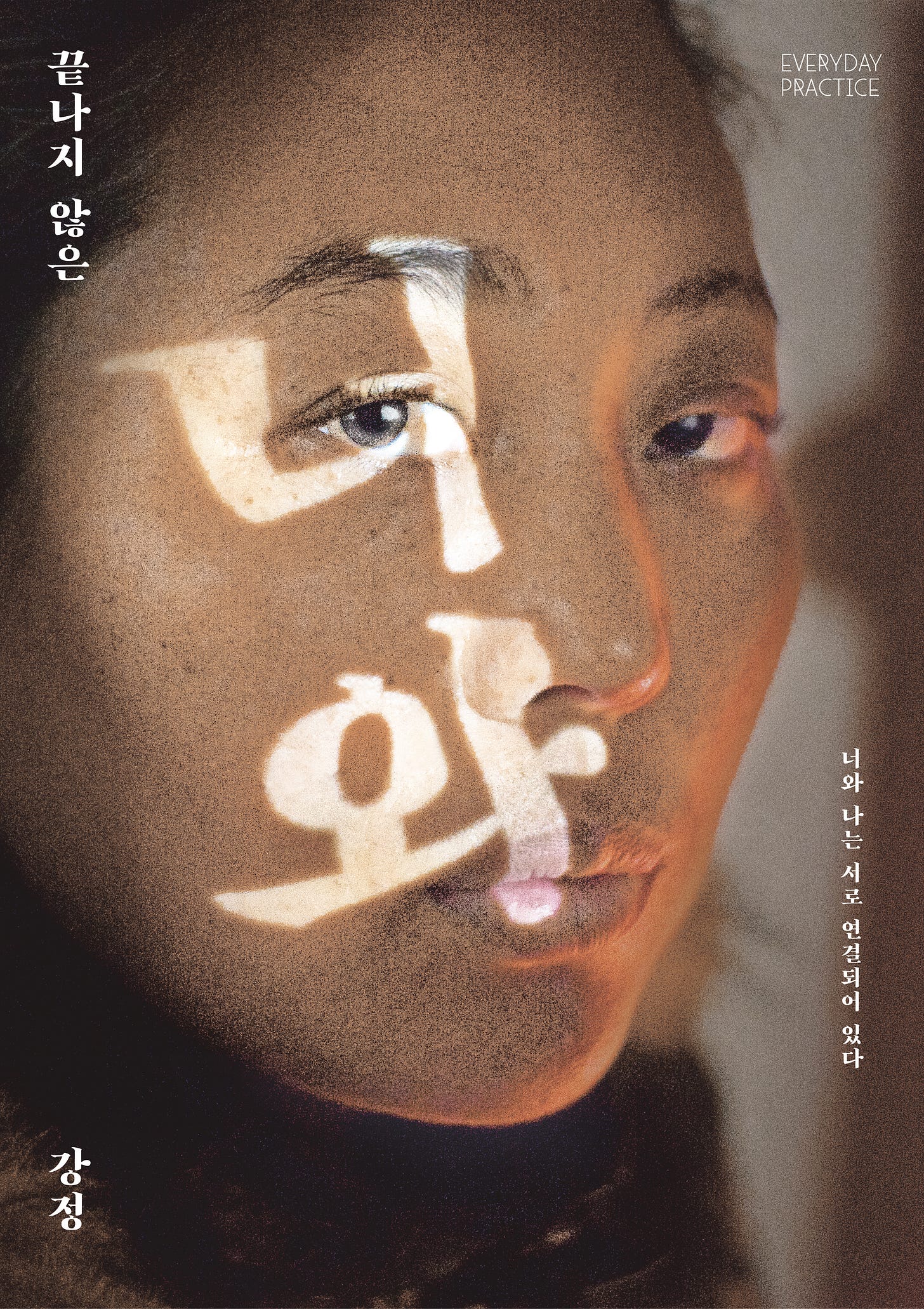

上:2014年制作の《あなたとわたしは互いにつながっています》プロジェクトのビジュアル。済州島で進む海軍基地建設による地域の解体に際し、ソウルなどの都市の住民が他人事のように捉えていることを踏まえたデザイン。《わたしとは関係ないじゃないか》と対をなす 下:2013年に制作した《わたしとは関係ないじゃないか》を、2022年のソウル梨泰院雑踏事故の現場に無数に貼られていた付箋を踏まえ、2023年の「日常の実践」設立10周年記念展でリメイクした

時局宣言を、時代精神として束ねる

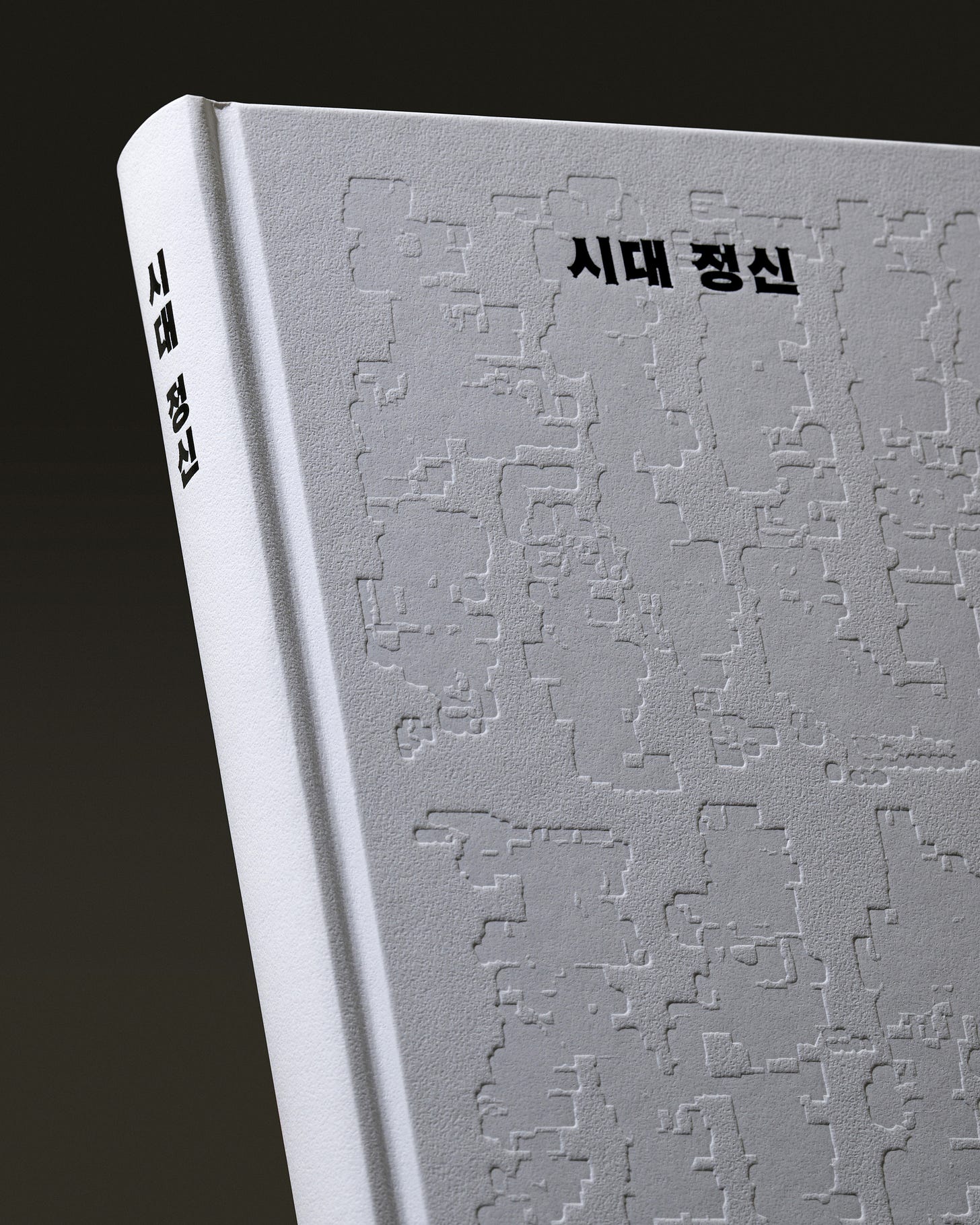

──「日常の実践」にとって代表的なプロジェクトは、《時代精神プロジェクト》ですね。韓国では時局宣言といわれる、過去から現在までのさまざまな声明文を使用した、多くのデザイナーたちによるポスター制作シリーズ《時代精神プロジェクト》はウェブサイトで公開され、その後に『時代精神』として書籍化されました。

ジュノ 2024年12月7日、尹錫悦前大統領の1次弾劾訴追案が国会で否決された日に、わたしたち「日常の実践」がインスタグラムに上げた決議文から始まりました。「国会で行われた弾劾訴追案否決の過程と結果に落胆を隠せません。市民のひとりとして、わたしたちにできるやり方で行動を起こします」というメッセージが最初の宣言でした。これが63組のデザイナーと取り組んだ時局宣言ポスターシリーズ制作に発展し、2025年1月には《時代精神プロジェクト》としてウェブサイトで公開、このポスターを収録した書籍『時代精神』は2月末に出版されました。

1960年以降、韓国では社会問題が発生した際に時局宣言が発表されてきました。市民活動家、文筆家、教授、学生、記者などが政治的弾圧や社会的危機に対して自分の立場を表明したものです。これらの文書はまとめてアーカイブされていませんでしたので、関係部門と一緒に資料を収集しました。この過去から現在に至る宣言文を使用して、63組のデザイナーがポスターを制作したのが《時代精神プロジェクト》で、それを書籍化したのが『時代精神』なのです。このプロジェクトを通じて、市民でありデザイナーとしての立場を明らかにし、デザインという視覚言語で伝えることで、より多くの人びとに届くのではないかと企画しました。何よりも韓国社会のさまざまな声が記録され、アーカイブできる仕組みをつくることが大切だと思いました。

──実際の発表は、どのようになされたのでしょうか。

ジュノ 作品の発表にはふたつの要素があります。デザイナー自らのことばで政治的あるいは社会的立場を表明した文章と、時局宣言を使用したポスターデザインです。デザイナーによる文章はひとつの宣言文であり、デザイン制作の出発点にもなっています。

先ほどお話ししたようにすべて《時代精神プロジェクト》のウェブサイトで発表したのは、「読まれ、共有されている宣言」になることを目指していたからです。サイトのドメインに「Manifesto」(宣言)と「-ing」を付けたことで、このプロジェクトがもつメッセージを直感的かつ象徴的に表すこともできました。参加したデザイナーたちによるSNSでの拡散とメディアでの紹介により、このプロジェクトはデザイナーが社会的発言者として存在できる可能性を示したのです。

──デザイナーにはどのように依頼をしましたか。

ジュノ いま韓国のデザイン界で活動している、世代も考え方もさまざまなデザイナーの方々とともにプロジェクトを進めたいと考えました。経歴、活動分野、性別などでバランスを取るために悩むこともありましたが、社会問題に声を上げてきたデザイナーだけでなく、広告関係のデザイナーも喜んで参加してくださいました。このプロジェクトで最も重要だったのは「形式的な連帯」ではありません。政治が巻き起こす現実に対し、デザイナーとして応答する意思のある方たちとのプロジェクトだったので、企画意図に対する深い理解が求められました。

依頼者として、それぞれのデザイナーの活動内容やデザインスタイルは把握していましたので、出てきたデザインに対して修正を要求することもありませんでした。ただ最小限の制約を設けました。《時代精神プロジェクト》のなかには扇動的で強いことばもあるのですが、そういったフレーズが全体を占めると違う意味に歪められてしまうので、避けるようにしてもらったのです。

──企画立ち上げから《時代精神プロジェクト》のサイト公開までが約1カ月、書籍として発売されるまでおよそ2カ月という速さです。そのスピードに驚きました。

ジュノ 毎日の練習がいざという実践のときに役に立つようです。わたしたちは10年で1000件以上のプロジェクトに携わってきました。どれにでも言えることですが、大事なのは企画内容がしっかりしていることです。実はそこに最も時間を取られる場合が多いと思うのですが、今回は「日常の実践」の自主プロジェクトなので、企画立案からデザイナー選び、展開方法など、すべて自分たちで決めましたし、デザイン修正のやりとりもなかったので制作作業もスムーズに進み、早く発表することができました。《時代精神プロジェクト》に関しては、日々状況が変化していましたので、スピード感がとても重要でした。

写真上・中:2025年2月26日から3月16日にかけてソウルのギャラリー・REALATION SPACE で行われた《時代精神プロジェクト》の展示 写真下:《時代精神プロジェクト》の書籍版『時代精神』。ポスターイメージだけでなく参加デザイナーたちの発言も掲載されている

小さな隙間をつくり出す

──自主制作と依頼案件は、どのように両立させているのでしょうか。

ジュノ 最も重要なのはバランスです。「日常の実践」は、クライアントと仕事をする外部プロジェクトと、自主制作プロジェクトとに、並行して取り組んできました。外部依頼の案件は、安定したスタジオ経営のための基盤となり、わたしたちの視覚言語(デザイン)を実際の社会に活用させていく訓練でもあります。一方、自主プロジェクトは、これまで積み重ねてきた考えを試すこともでき、わたしたちの「問い」をストレートに表現できる場でもあります。こうした依頼案件と自主制作はお互いに影響し合っています。自主プロジェクトで新しいことを試し、テストを重ねて成功したことを外部案件に活かすことも多いです。ひとつの事例として提案できますし、新しい挑戦でのリスク回避にもなります。また、外部案件で培った経験や考え方が自主制作の参考になることもあるのです。

デザインの他にも出版やウェブプログラミング、大学講師など、さまざまな分野に挑戦しながら仕事の範囲を広げており、ひとつの収益モデルだけに頼らないようにしています。デザインスタジオの持続可能性は結局、その仕事の特性を把握し、どのような形態で進めるか、これらのバランス調整にかかっていると思います。

──《時代精神プロジェクト》にはAGタイポグラフィ研究所(AG타이포그라피연구소)、Doosung Paper(두성종이)、アングラフィックス(안그라픽스)など、さまざまな企業がスポンサーとして参加しています。政治的なテーマを扱うプロジェクトで企業がスポンサーになるというのは、韓国ではよくあることですか。

ジュノ 《時代精神プロジェクト》は特定の政党や政治的スタンスにかかわらず、ひとりの市民として発言することを目的にしていました。ですから、参加企業もこのプロジェクトの政治的スタンスではなく、「デザインを通じて社会的メッセージを発信する」という企画意図に賛同したということです。

AGタイポグラフィ研究所のウェブサイトは「日常の実践」が制作していますし、Doosung Paperは製紙メーカー、アングラフィックスはデザイン関連書を出版しており、わたしたちの本もここから出しています。この3つの組織は長年にわたって韓国のデザイン業界を支えてきました。《時代精神プロジェクト》は収益を目的としておらず、デザイナーと協力組織は無償で参画しました。韓国でこのようなプロジェクトに企業がサポートするのは珍しいかもしれませんが、政治的対立よりも民主主義と言論の自由を支持することに重きを置いていたからこそ、実現したのだと思います。

──とはいえ、社会的・政治的な内容を含む作品に支援を募るのは難しいのでは?

ジュノ そうですね、簡単ではありません。特に政情とつながる可能性がある場合、企業の立場では慎重にならざるを得ないでしょう。ときには断られることもあるし、失敗に終わることもあります。けれど、プロジェクトの意図を理解し、デザイナーの社会的実践がもつ価値を信じてくれて、ともに意義あるものを世の中に発表したいと思ってくれるパートナーは見つかります。そういった意味で今回の《時代精神プロジェクト》は、今後のプロジェクトを推進する際に大きな勇気となるでしょう。

──実際に「日常の実践」の価値観に賛同し支援するということは、参加組織にとって社会的信頼の向上につながるような側面もありそうです。

ジュノ そういう見え方になる場合もあるかもしれないですね。わたしたちは相手の組織についてしっかりリサーチをします。労働環境や過去に起きた問題などを調べていくのですが、まったく問題がないということはないのです。ある企業は90年代に児童労働の問題がありましたが、現在労働環境はずいぶん改善されています。ある面で問題を抱えていても公益的な活動に力を入れている場合もありますので、簡単に判断できないのです。わたしたちなりに分析し、3人で熟考しながら誰か1人でも反対すれば、その依頼は受けないようにしています。

──1980〜90年代の韓国では、民主主義を成立・定着させるために、多くの芸術家や詩人たちが活動していたと聞いています。現代のデザイナーが政治や社会にできることは何だと思いますか。

ジュノ その頃の韓国は軍事独裁政権と民主化運動が激しく衝突していて、詩人や芸術家は言語とビジュアルで時代を証言してきました。当時の視覚芸術は政治的メッセージを強くストレートに表現していました。「抵抗言語」としての芸術が存在した時代です。いまでもその表現方法が有効な場合もあります。ただ、現代は社会運動への取り組みにもさまざまな方法があり、複合的に変化していると感じています。

デザイナーは単に「伝える人」ではなく、システムを設計したり、構造を透明化したり、文脈を再構築することで社会に参加できる存在なのです。また、社会を変える人ではなく、社会の流れや均衡とともにいる存在です。その危ういバランスの上で政治や社会を見直す窓をつくり出すことができるのが、デザイナーであると考えています。わたしたちは代弁者であるより、小さな隙間をつくり出す人でいたいです。人びとがその声をもっと長く響かせられるような仕組みときっかけをつくることが、デザインだと信じています。

──日本で「日常の実践」のように、デザインを通じて社会活動をしたいと思っている人に伝えることはありますか。

ジュノ わたしも学生の頃はただ露骨とも言える批判をしていたのですが、ある教授に言われた「扇動と発言は違う」ということばで目が覚めました。刺激的なフレーズで扇動しようとするのではなく、隣を見てみよう、関心をもってみよう、という「提案」であるようにと心掛けています。デザイナーは人びとが理解しやすいように視覚で伝えられる表現力があります。日本の文化や社会の流れを見ながら、人びとがアクセスしやすい方法と受け入れやすいことばやビジュアルで表現すれば、日本でもわたしたちのような取り組みは十分に可能だと思います。

2023年のスタジオ創立10周年記念展で製作された、『MY SOUL, SEOUL』。かつてのプロテスト運動などのビジュアルが隙間を埋め尽くし、タイトルの文字を浮かび上がらせている

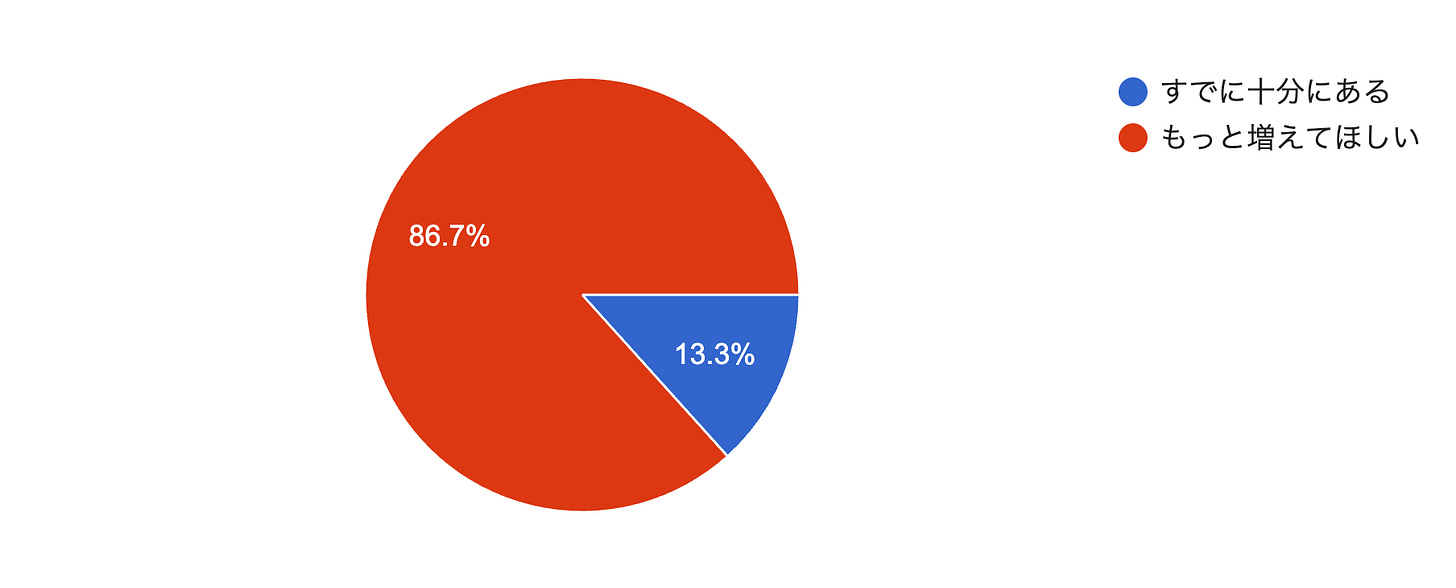

【WORKSIGHT SURVEY #17】

Q:デザインは、もっと政治的・社会的な「時代の声」を反映すべき?

「日常の実践」は、美しさだけに価値を置き、目の前の環境や時代の声を取り入れないデザインは現実と乖離していると指摘し、デザイナーとして現実で直面する疑問を軸にデザインすることこそが、彼らの「態度」であると語っています。日本においてもデザインに、政治的・社会的な「時代の声」をより強く反映させるべきだと思いますか?みなさんのご意見をお聞かせください。

【WORKSIGHT SURVEY #16】アンケート結果

パリの「ミュージックバー」が面白い!ジャズ評論家・柳樂光隆が訪ねた注目の6軒(8月19日配信)

日本の「ジャズ喫茶」の影響を受けた「ミュージックバー」が、いまパリの音楽好きのお気に入りのデスティネーションになっているのだとか。新たなトレンドを切り拓くパリ生まれの注目の6軒を、ジャズ評論家・柳樂光隆が訪ねた。

Q:音楽を楽しむことのできるお店が日本には足りない?

【すでに十分にある】吉祥寺に住んでいます。ジャズバーが多くあり、バータイムだけでなくランチでの利用が出来る店も多く、普段使いがしやすいです。

【もっと増えてほしい】自分が住む熊本には記事で紹介されたような店が少ない。

【もっと増えてほしい】マニアックな店は気になるけど入りづらい(常連のコミュニティが出来上がっていたり、敷居が高かったり)。入門編のようなお店が増えて欲しい。

【もっと増えてほしい】もっと音楽ジャンルがはっきりしたお店が増えても良いと思う。

【新刊案内】

photograph by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』

その日、日本思想史家や文化人類学者、民俗学者、採集家、写真家、ウェブデザイナーらが、栃木県のとある山上の宿に集った。村の寄り合い、江戸時代の読書会、鯰絵、沖縄の模合や生年祝いなど、アジアに息づくオルタナティブな合意形成の実例を手がかりに、オランダの人たちとともに分断の時代における新しい「協働のかたち」を探った交流合宿。その模様を一冊にまとめた、オランダ文化プログラムとのコラボレーションによる特別編集号。

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0935-4

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年8月26日(火)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

協力:Nieuwe Instituut、お丸山ホテル

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

次週9月2日は、プリント版最新号『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』の刊行にあわせ、日本ーオランダ交流合宿に参加したヴィンセント・スキッパー(Studio the Future共同ディレクター)による、オランダから届いた寄り合いの振り返りテキストを特別公開。読書会、模合、鯰絵、干支/生年祝いといったテーマから見つめ直した、異なる「知のあり方」とは? 本誌では惜しくも抜粋版の掲載となってしまった彼のメッセージの全文をニュースレターで配信します。お楽しみ。