ぬいぐるみは人間のなんなんだ?:愛されるほどに謎めく、ぬいぐるみという存在

わたしたちは最近、毎日のようにどこかしらでぬいぐるみを目にしている。自宅で愛でるだけでなく、外へもち出し「ぬい撮り」する人もいれば、「推しぬい」のように推し活の一環に位置づける人、アクセサリーとしてバッグにつける人も増えている。しかし、ぬいぐるみについて積極的に語る人はそう多くないようにも思える。わたしたちにとって、ぬいぐるみとはいかなる存在なのか、人形文化研究者と考えた。

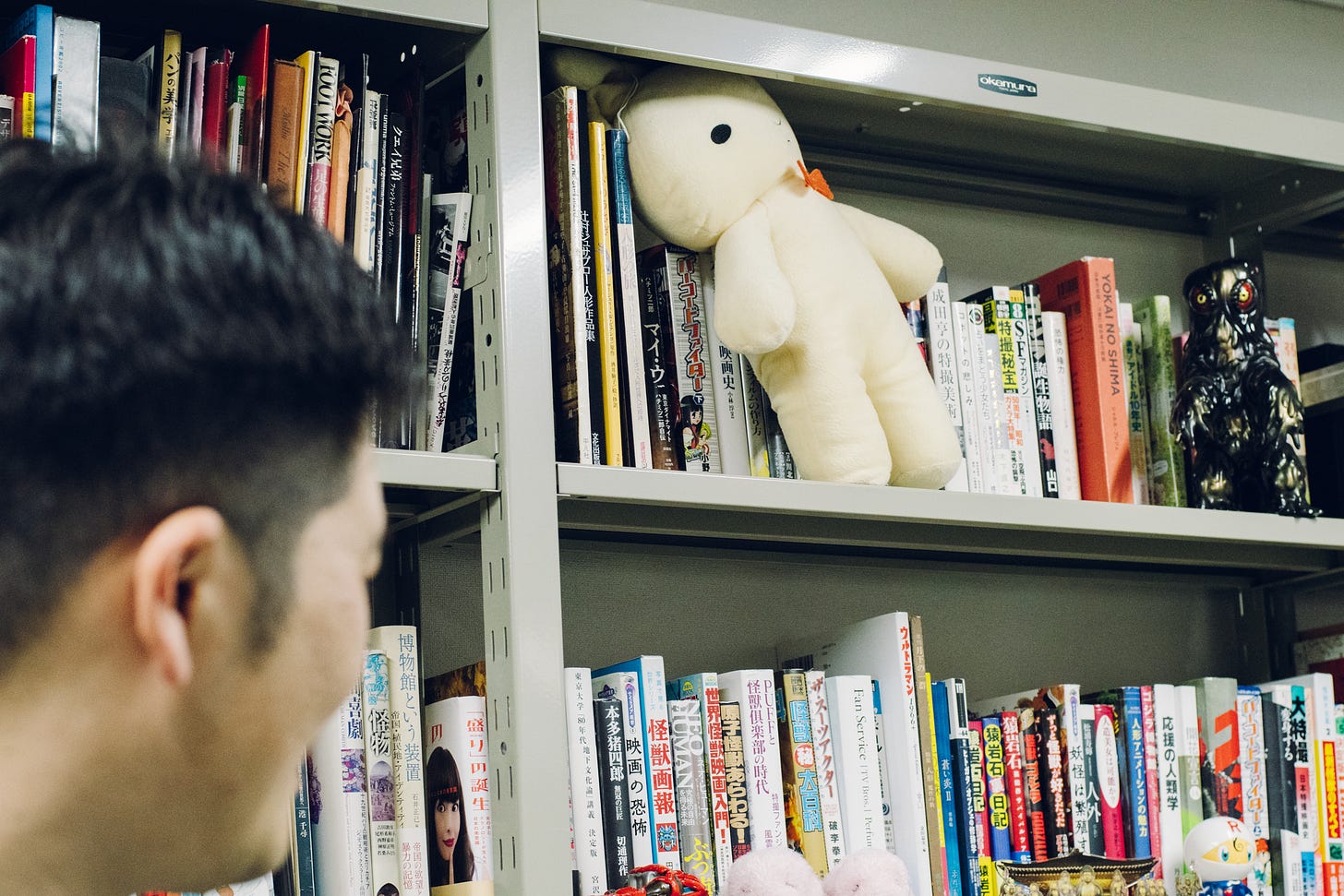

ぬいぐるみ愛好家であるインタビュアーの私物

近年のぬいぐるみブームと、その”謎”を象徴するような出来事がある。2024年11月に東京国立近代美術館で開催され、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「ぬいぐるみお泊り会」だ。子どもたちがもつぬいぐるみを一晩預かり、展示室や休憩室で夜を過ごすぬいぐるみの写真を撮影、その写真を通じて子どもたちに美術館の楽しさを疑似体験してもらう……という試みだ(大好評を受けて、2025年度も開催予定だという)。その楽しさを共有した上で、ロジックとして不思議に感じるところも実際にはある。ぬいぐるみは、そこで(本当は?)何を見ているのだろう。あるいは、子どもたちが日頃から愛するぬいぐるみが、一晩「お泊り会」をして返ってくる(ことを写真を通じて味わう)経験が、美術への距離感を縮めるという論理は、どのように成立しているのだろうか。この「お泊り会」には他にも何か、名状しがたい意味も含まれているのではないだろうか?

直近でも、部屋の入り口をふさいでいた大量のぬいぐるみのおかげで空き巣と鉢合わせせずに済んだ、というXのポストが大きなバズを生み出していた。「おかげで」と言いたくなるような、無生物であるのに生物であるような、そして一緒に過ごしてきた時間や記憶が不可分であるような感覚が、ぬいぐるみをめぐっては漂う。身近なのに謎めく、ぬいぐるみという存在が浮かび上がってくるようだ。

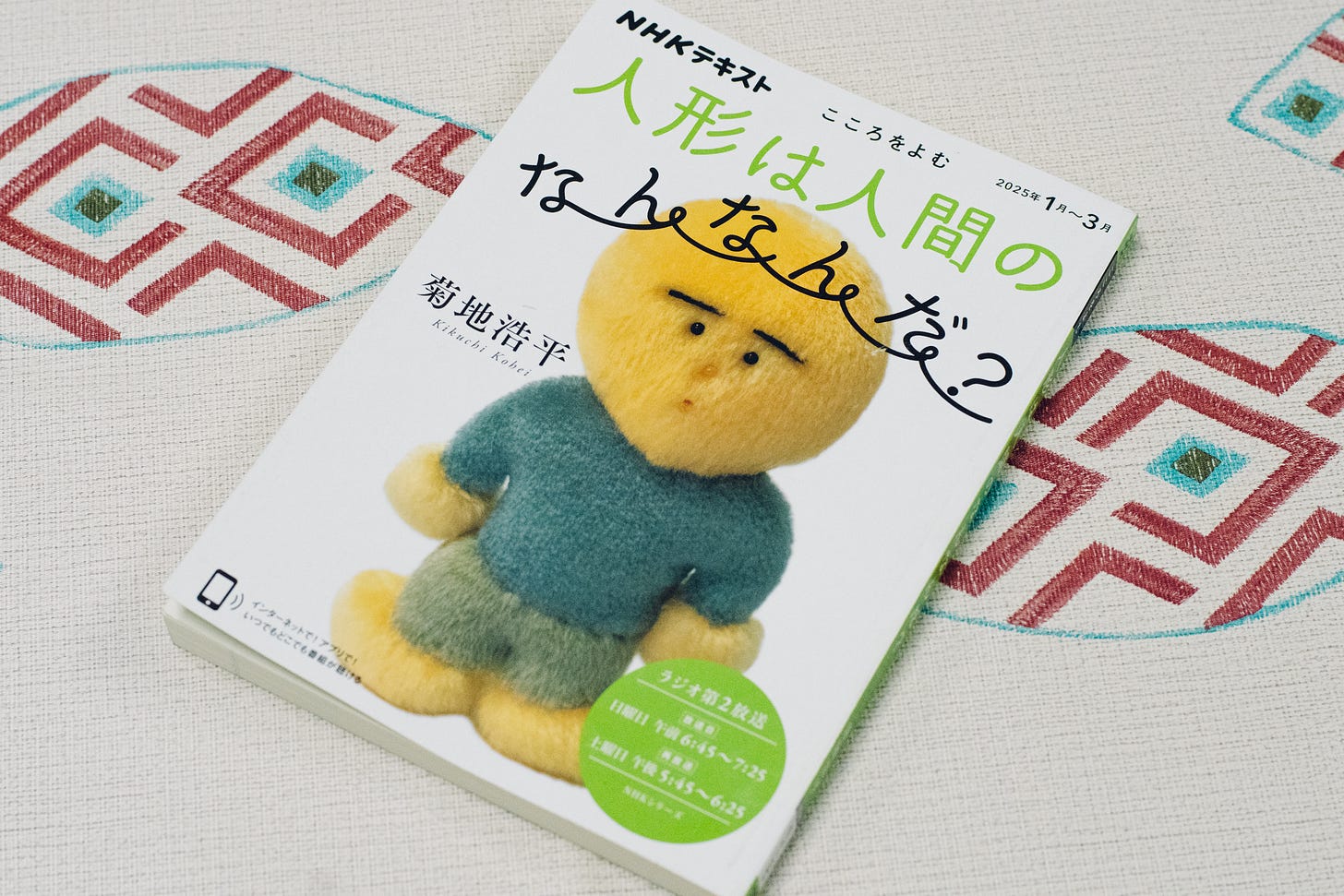

さて、2024年12月に『こころをよむ 人形は人間のなんなんだ?』(NHK出版)を刊行し、そのテキストをもとに2025年1月からNHKラジオ第2『こころをよむ』で、ぬいぐるみをはじめとしたさまざまな人形と人間の関係を紐解いているのが菊地浩平・白百合大学准教授である。この番組でも放送初回に言及されたのが、近年のぬいぐるみブームだった。世を見渡せば視界に入ってくる、動物を模したぬいぐるみ、そしてキャラクターやVTuberのぬいぐるみ──多様化するその世界について、今回のインタビューを通じて探るなかで改めて浮かび上がったのは、魅力的で、それなのに掴めない、ぬいぐるみ文化の”わからなさ”だった。

interview by Shunta Ishigami, Maiko Nozaki(WORKSIGHT)

text & photographs by Shunta Ishigami

なぜ人びとは語ろうとしないのか

──ぬいぐるみは、多くの人が一度は触れたことがあると思うのですが、近年は推し活に組み込まれたりアクセサリーとしても受容されたりと、さらに裾野が広がっているように見えます。日本玩具協会の2023年度市場調査によると、ぬいぐるみの市場は前年より67億円も伸び、391億円市場になったとか。

わたしも近年、ぬいぐるみも含めた人形ブームのような現象を受けて、メディアの皆さんから取材を受ける機会が本当に増えました。わたしはもともと、人形のなかでも人形劇を専門的に研究してきた人間なのですが、そうした立場からいっても最近の動向は新鮮に感じています。特にぬいぐるみを中心にして、従来のように子どもたちのものとしてだけではなく、大人たちが好むものとして広がっていることが大きいですよね。その事象自体のインパクトもまた大きく、さらに耳目を集めている、という状況なのではないでしょうか。

──そうした広がりにもかかわらず、みんなあまり大っぴらにぬいぐるみのことを語ろうとしない印象も受けます。

いろいろな人の話を聞いていると、ぬいぐるみについて話しづらいと思っている人はたしかに多いようですね。大体みんな一度は嫌な思いをしているみたいなんですよね。職場で「ぬいぐるみなんかデスクに置いてたら出世しないよ」とまで言われた人もいるらしくて。

──大人の愛好者が増えつつも、従来の「ぬいぐるみは子どものもの」というイメージも持続している、と。菊地さんは大学やイベントで参加者がぬいぐるみについて話す場を設けられていますが、そんな場でも話しづらさを感じる人は多いと聞きました。

特に大人の男性はなかなか話しづらいみたいですね。ただ、わたしとしては「そんな状況を打破しようぜ」とも言いづらくて。語りづらいと言っている人に、無理に話すよう促すのも、暴力的ですし。べつにわたし自身がぬいぐるみについて熱心に自分のエピソードを語れるわけでもないので、一種の他者としてぬいぐるみに接しています。

そもそも、みんながみんなぬいぐるみについて話したいと思っているわけでもないでしょう。経済規模を見ても、先ほどのデータのように直近のぬいぐるみ市場は400億円くらいの規模だと言われていますが、これは実は一時期のバターやふりかけと同じくらいの市場規模なんです。でもその割には、バターを使っている人と同じくらいぬいぐるみをもっている人がいるとは、世の中で見えている範囲を観察する限りはなかなか信じられない。もちろん単価が異なるので単純に比較はできませんが、ぬいぐるみ好きの人は潜在的にかなりたくさんいるのかな、と。

菊地浩平|Kohei Kikuchi 人形文化研究者/白百合女子大学人間総合学部児童文化学科准教授。早稲田大学演劇博物館グローバルCOE研究助手、日本学術振興会特別研究員(PD)、早稲田大学文学学術院助教などを経て現職。博士(文学)。著書に『こころをよむ 人形は人間のなんなんだ?』、『こころをよむ 人形と人間のあいだ』、『人形メディア学講義』など。

──菊地さんはご自身の著書や取材される場で大人がぬいぐるみを好きなのは変なことではないと発信されていますが、やはり従来の「ぬいぐるみは子どものもの」というイメージは依然として強そうです。

そうですよね。ただ、わたしたちがそういうイメージを勝手に内面化してしまっている側面も大いにあります。文化って必ずしもみんなが共に育んでいるわけではなくて、資本主義に押し付けられたイメージが文化になっていくことも非常に多い。テレビや新聞を通じてぬいぐるみは子どものものだというイメージが刷り込まれていくうちに、つい子どもへのプレゼントとしてぬいぐるみを選んでしまう。もちろんぬいぐるみ好きの子どもは多いですが、ぬいぐるみ側が子どもに寄ってきてもいるわけです。

──映像作品や文学でぬいぐるみ好きが登場するときも、どこか内向的な人物として描かれることが多い気がしますし、偏りがあるかもしれませんね。

たしかに、普通のたしなみとしてぬいぐるみをもっている大人が描かれる作品はあまりないですね。めちゃくちゃぬいぐるみ好きの登場人物が出てくるか、まったく出てこないか。

そっと語る、語らずに黙す

──他方で、日常的にぬいぐるみを見かける機会はむしろ増えているとも思います。

街中などで見かけるだけでなく、コロナ禍でリモート化が進んだことで画面に自宅が映り込むようになり、ぬいぐるみが目に入る機会も増えたように思います。わたし自身、オンライン講義の必要に迫られたとき、学生に伝わりやすい話し方を模索するなかで見ていたのが、偶然ではあるのですがぬいぐるみ好きとして知られるニューヨーク在住のYouTuber・kemioさんの動画でした。

決してkemioさんのようにバーッとハイテンションで講義するようになったわけではないのですが(笑)、でもこうしてフレンドリーに語りかけてくる方の、例えば部屋のなかにぬいぐるみが映り込んでいるというのは、その語りかけを安心して受け止めることができる空気が醸成されるという意味で、象徴的なようにも感じますよね。ぬいぐるみに限らず、少なくとも自室が映り込むことの安心感があるし、ぬいぐるみがそこにあればなおさら、ということかもしれません。わたし自身、リモートで授業を行うときはきちんと背景が見えるほうが学生からの信用度も上がる気がしているので、積極的に背景の棚を映すようになりました。

チャンネル登録者200万人超のYouTuber・kemioの、コロナ禍の最中である2021年4月にアップされた動画。日本に一時帰国していた際に入手したリラックマの巨大ぬいぐるみを、無事にNYの自宅へもち帰ることができた顚末が語られる

──なるほど。ぬいぐるみにとってもコロナ禍はひとつの転機だったのでしょうか。

わたし自身も、コロナ禍以降から取材を受ける機会が増えたように思います。もちろん、社会の変化とぬいぐるみを結びつけやすい時期だったからだとも思うんですが。

──人と接する機会が減って癒やしを求めている、というような見方ですね。

わたしとしては、そのように社会的な要因にのみ、ぬいぐるみと人間の関係性を見てしまうのは、ぬいぐるみのさまざまな側面を見落としてしまうことにつながると考えています。コロナ禍に限らず、近年では大人が傷つきやすくなっていて、ぬいぐるみに癒やされているのでないか……といった見方だけでは、ぬいぐるみの不思議さになかなか迫ることができないだろう、と。今回も含めて、多くのメディアの取材を受けるときも、そのようにお話ししているんですね。

とはいえコロナ禍においては、人間同士の接触は感染につながってしまうので、ぬくもりを感じる手段としてぬいぐるみを求める人が増えた側面はあると思います。事実、その頃からぬいぐるみの売り上げがすごく伸びたと聞いたこともありますから。

──個人的な癒やしを与えてくれるものでありながら、先ほどの動画の映り込みも含め、他の人とのコミュニケーションツールになりえるのは興味深いです。ポケモンのように有名な作品のキャラクターだと親子どちらも知っているので、世代間を超えた会話のきっかけにもなる。記憶の共通言語のような役割を果たしているのかもしれません。

オンライン講義やゼミで、学生の側の画面を見ていても、ぬいぐるみが映っていると人柄が少しわかったような気持ちになりますからね。たしかに、ぬいぐるみはコミュニケーションを活性化する側面もあるのかもしれません。例えばポケモンのぬいぐるみが映り込んでいたら、その人はポケモンが好きなのかな、あるいは子どもがいるのかなと想像したりしますし、特定のシリーズにしか出てこないキャラクターなら何か特別な思い入れがあるのかなとも感じたりする。

──にもかかわらず、ぬいぐるみについて大っぴらに語りづらいとすれば、先ほどの世間体以外にも何か背景があるのでしょうか。

ポケモンの思い出くらいならいいですが、ものによってはその人の人生と深く関わっていることもあるので話しにくいこともあるでしょうね。だから「よそ行き」のぬいぐるみをもつ人もいると聞いたことがあります。好きな映画を聞かれて自分が本当に好きな作品ではなく伝わりやすい作品を選ぶみたいに、ぬいぐるみにおいてもいろいろな顔を使い分けることがあるわけです。

アクスタ文化と「現前化」の欲望

──UFOキャッチャーで取れるような大量生産品だけではなく、最近はアーティストがつくったぬいぐるみの人気も高まっていると聞きます。ひとくちに「ぬいぐるみ」と言ってもかなり多様化しているのでしょうか?

数百円の大量生産品から10万円を超える一点ものの作品まで、幅広いですね。高額なぬいぐるみであっても、人気のアーティストならすぐ完売してしまうことも少なくありません。例えば、わたしが執筆したNHKテキスト『こころをよむ 人形は人間のなんなんだ?』と『こころをよむ 人形と人間のあいだ』で表紙を飾ってくださった人形作家・片岡メリヤスさんの作品も、愛好家の皆さんから大変な人気があります。SNSの普及によって、個人のアーティストでも作品を販売しやすくなり、コミュニティも生まれている。現代美術の領域でもぬいぐるみを使った作品はありますし、買い手からしても絵画や彫刻のようなアート作品と比べて取り扱いやすくもあるのでしょう。VTuberやアイドルのグッズのように、作家性が高いわけではなくともプレミアがついて価格が高騰するケースもありますね。

他方で、自分の“推し”をぬいぐるみにする「推しぬい」のように自分でぬいぐるみをつくる文化も広がっています。一度イベントに呼んでいただいたことがあるのですが、なかには型紙を公開されている方もいるそうです。同じアイドルやキャラクターを推しているわけではなくても、推しぬいをつくる人たちの間で情報交換が行われることもあるとか。

──ぬいぐるみ制作の民主化が起きているわけですね。

売っていないから自分でつくりたいという人もいれば、自分がつくるしかないという使命感を帯びた人もいます。こうしたカスタマイズ性もぬいぐるみの特徴のひとつと言えます。つくり手が対象に愛を注ぎながらぬいぐるみを成長させていくんですよね。

──推し文化のなかでは、ぬいぐるみも含めた人形文化の話になりますが、近年人気の「アクスタ」(アクリルスタンド)も推しぬいと同じように扱われるケースがあるように思います。ただ、一般的なぬいぐるみとは異なり、こうしたモノは信仰の対象としても扱われることが多い気がします。特にアクスタは、生身のアイドルの写真が縁どられて使われるケースも多いので、デフォルメしたぬいぐるみとは少し位相が違いそうです。

アクスタ文化はハロプロ(ハロー!プロジェクト)から広がったと言われていますね。写真とは異なり人型に切り取られて立体化することで、アイドルとの距離感がちょっと縮まっていく。

──わたしは、自分のアクスタをつくって、アイドルのアクスタを集めている友人にあげたことがありました。「悲しいことがあったらわたしのことを思い出してほしい」と。とても喜んでくれました。

ああ、素敵なお話ですね。アイドルのアクスタが並ぶところに、友人のアクスタが仲間入りしたわけですね。まさに離れていても距離感が縮まる、というお話なのだと思います。大学の先生でも、自分のアクスタを学生からもらったという話を聞いたことがあります。学生たちが卒業に際してつくった先生のアクスタを、「わたしたちはみんなひとつずつもつので、先生もおひとつ」と。自分のアクスタは自分では要らないのではないか、という気もしますが(笑)。

──アクスタではないですが、友人のグループが沖縄旅行へ行く際、行けなくなってしまった人間の等身大パネルをつくって現地へもっていったという話を聞きました。記念写真を撮っていたら、横にいた年配の女性に「この人は亡くなられたのか」と聞かれたらしいのですが……(笑)。

面白いですね、等身大パネルを連れていくというのはあまりに大きすぎるのではないかとは思いますが(笑)、とはいえ「一緒に旅行している」感覚がより強くなる、という側面があるわけですね。

アクスタの話に戻りますと、一方でアイドルとはまさに偶像ですから、信仰の対象になってもおかしくありません。わたしはアイドルカルチャーに明るくなかったので信仰の対象になるものだと思っていなかったんですが、学生を見ているとやはりそういうものとして扱われる機会は増えていると実感します。辛いことがあったらJO1のアクスタを拝むんだと言っていた学生もいました。またアクスタ文化には、現前化の欲望も関わっていそうです。

──「現前化」の欲望ですか?

つまり、見たい対象が目の前にいるようにする欲望、ということですね。誰もが写真を撮って印刷できるようになったことで、より物質的なものへの欲望が高まっている。アクスタに限らず映画の3D化もそうですが、現代は現前化のサービスが過剰に進んでいる時代でもありますよね。

とはいえ、IMAX 3Dのようなものが導入された頃に知人と話していても「3Dメガネなんてなくてもわたしにはあれくらい飛び出て見えていた」と話す人はいましたし、かつてリュミエール兄弟が『ラ・シオタ駅への列車の到着』という映像作品を発表したときは、電車が画面から飛び出してくるかと思って仰け反ったり、座席から逃げ出したりした人もいた、という人口に膾炙した逸話もあります。人間の想像力はそれくらいダイナミックなもので、対象をより立体的でリアルにすればいいわけではないとも感じますね。その点、ぬいぐるみは必ずしも具体的でリアルな表現に進んでいくわけではないところが面白いです。

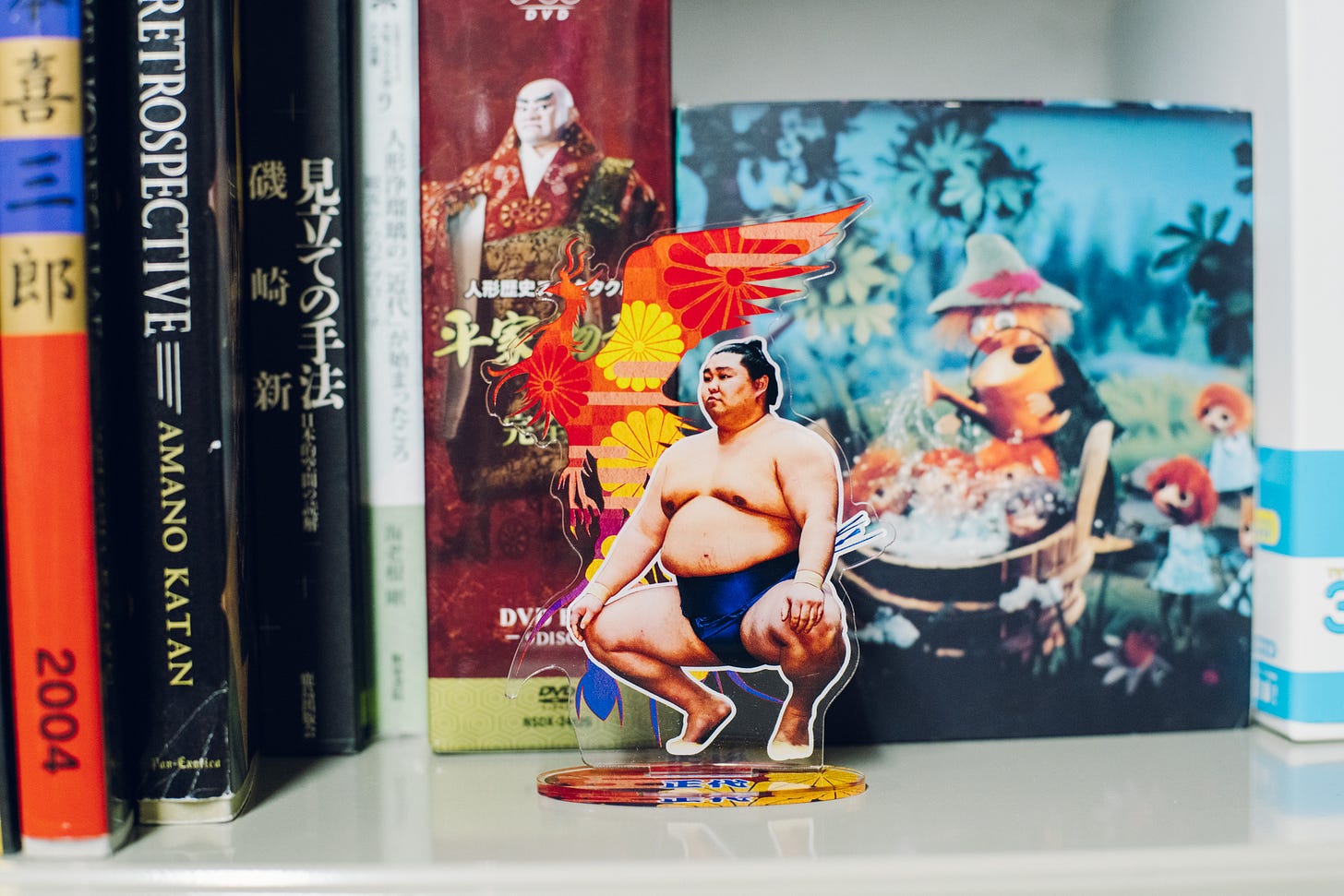

写真上:2024年12月に刊行されたNHKテキスト『こころをよむ 人形は人間のなんなんだ?』の表紙には、人形作家・片岡メリヤス氏の作品が使用されている 下:研究室の棚の上には、学生から譲り受けたアクスタのほか、2024年に菊地も参加した横浜人形の家「ひとはなぜ ひとがたをつくるのか」展で展示され大きな話題を呼んだ、人気スマートフォンゲーム『あんさんぶるスターズ!!』のキャラクター・斎宮宗のアクスタも飾られていた

わたしの記憶と、みんなのもの

──出かけた先でぬいぐるみを写し込んだ写真を撮って投稿する「ぬい撮り」のような文化が広がっている一方で、プライベートな自宅に置いて一対一の関係を構築することを大切にする人もいる。ぬいぐるみはプライベートとパブリックの間を漂っている気がします。

SNSで写真をシェアして誰かとつながろうとする人も多いと思いますが、いずれにせよぬいぐるみの世界では「否定しない/されない」が前提になっていますね。ぬいぐるみ関連のサービスを見ていても、絶対否定しないことが大々的に謳われていることが少なくない。

去年、ボロボロになったぬいぐるみを補修してくれるサービスである”病院”の院長さんとお話しする機会があったのですが、もち込まれるぬいぐるみを頭ごなしに拒絶することはなく、まずカウンセリングを行って要望を聞いた上で、引き受けられるかどうかきちんと判断するようにしているそうです。ときには、病院で引き受けて補修を施さないほうがむしろ依頼者にとっていいと判断することもある。単にぬいぐるみを直すだけではなくて、相手の心に寄り添ってケアを行うサービスなんです。

──やり甲斐が大きい一方で、とても気を使いそうなお仕事でもありますね。

結局はぬいぐるみの向こう側にいる人間と対峙するわけですし、ストレスがかかることもあるでしょうね。抜けてしまった綿を入れ直すと形状が少し変わるし、その結果ぬいぐるみの印象が変わってしまうかもしれない。だから最初のカウンセリングが非常に重要で、すごく神経も使うそうです。想像以上に大変な仕事ですよね。

──特定のキャラクターのぬいぐるみであってもモノによって形は違うでしょうし、恐らく同じぬいぐるみでも「いい」と思えるポイントは人それぞれ異なりますよね。だからこそ、その人自身がぬいぐるみとどう向き合っているか知る必要がある、と。

わたし自身が魅力を感じるのも、人間とセットになっているようなぬいぐるみなんですよね。見た目はボロボロでも、そこからもち主のライフストーリーが引き出されるような。でも、そもそもぬいぐるみってみんなの記憶とつながることで成立しているものだとも思います。

例えば『くまのプーさん』のように有名な作品はみんなに知られていて、プーさんのぬいぐるみを見ると幼少期に自分がもっていたぬいぐるみを思い出す人は少なくないはずです。ぬいぐるみはもち主自身と分かちがたく結びついていると同時に、「みんなのもの」でもある。

菊地が「思わず買ってしまった」と語るパンダの赤ちゃんのぬいぐるみは、上野動物園で生まれたパンダの出生体重と同じ重さになるようつくられているという

語りえぬものとしてのぬいぐるみを超えて

──ここまでお話を伺ってきて、ぬいぐるみが老若男女を問わずかなり多様なかたちで受容されていることを実感しました。他方で、だからこそ「ぬいぐるみ」について語ることが難しいとも感じます。大量に生産された有名なキャラクターのぬいぐるみだけについて語っても、推しぬいやアクスタについて語っても、どこか的を射ていないような気がしてしまう。ぬいぐるみを体系立てて語ることは可能なんでしょうか?

ぬいぐるみについて話す機会が増えていくなかで、わたしも体系立てて語る難しさを感じるようになりました。さまざまな人から証言を集めながら分析することはできても、常に「ぬいぐるみってそれだけじゃないよね」とツッコミを入れる自分がいる。

例えば歴史を調べながら体系立てて語ることは可能かもしれないけれど、ぬいぐるみはもち主と不可分にあるので、誰がどこでそれを買ったのかも重要になっていく。でも、ぬいぐるみって耐用年数が短くて保存されないので、まとまった量を扱おうとすると「ぬいぐるみが大好きで何千体ももっています」というような極端なケースが研究の俎上に上がってしまう。

──なるほど、やはりどこまでも対象が絞りづらいですね……。

NHKのラジオ番組『こころをよむ 人形は人間のなんなんだ?』に際してテキストを執筆し、実際にラジオで話す際も、この問題に直面して試行錯誤を重ねました。現代思想や心理学、社会学をヒントにぬいぐるみを分析することはできるけれど、あまり意味が感じられなくて。日常的なモノやコトをアカデミックに論じる面白さはたしかにあるのですが、ぬいぐるみはそんな読解を拒絶していると思ったんです。球体関節人形のような対象なら思想から読み解く意味もある気がしたのですが、ぬいぐるみは受容の現場から離れてはいけないのではないか、と。国内の他の研究者の方々と話していても、みんな同じ課題を抱えておられますね。ぬいぐるみがものすごく身近な存在で、生活に深く入り込みすぎているのでアカデミックなアプローチが機能しづらいのかもしれません。

──海外でもぬいぐるみ研究はあまり進んでいないのでしょうか?

心理学の領域で論じられるケースがほとんどですね。高齢者にぬいぐるみを渡したらどういう効果があったとか、子どもにとってぬいぐるみがどんな意味をもつか、とか。映像作品におけるぬいぐるみのあり方など、表象文化論的なアプローチもかなり少ないですね。わたしたちはまだぬいぐるみについて語る手法を発見できていないのだなと思います。わたし自身が話を聞いたことある人も、氷山の一角に過ぎませんから。

──このインタビューでわたしたちが質問したこともまた、ぬいぐるみをめぐる問題系の氷山の一角に過ぎないわけですよね。

他方で、冒頭にお話ししていたように、ぬいぐるみは子どものもので大人が語るものではないと思われてしまいやすいことも事実ですし、氷山の一角だけでも明らかにする意味はあるでしょう。将来的には「ぬいぐるみ学」なるものが生まれてくるべきですし、わたしとしてもぬいぐるみを含めた人形の存在と向き合い続けたいと思います。わたしもずっとわからないからこそ、個別の事象を大事にしつつ、今回のようなインタビューのご依頼もできるだけお引き受けしながら、少しずつ理解を深めていっているところなんです。

次週2月25日は、東京・代々木で薪窯のパン屋を営む「パン屋塩見」店主・塩見聡史氏のインタビューを配信。都内に店を構える理由、薪窯でパンを焼くことへのこだわり、そしてパンを焼き終えた後の薪窯を調理用の熱源として一般開放するというユニークな取り組みについて伺います。お楽しみに。

【新刊案内】

photograph by Hironori Kim

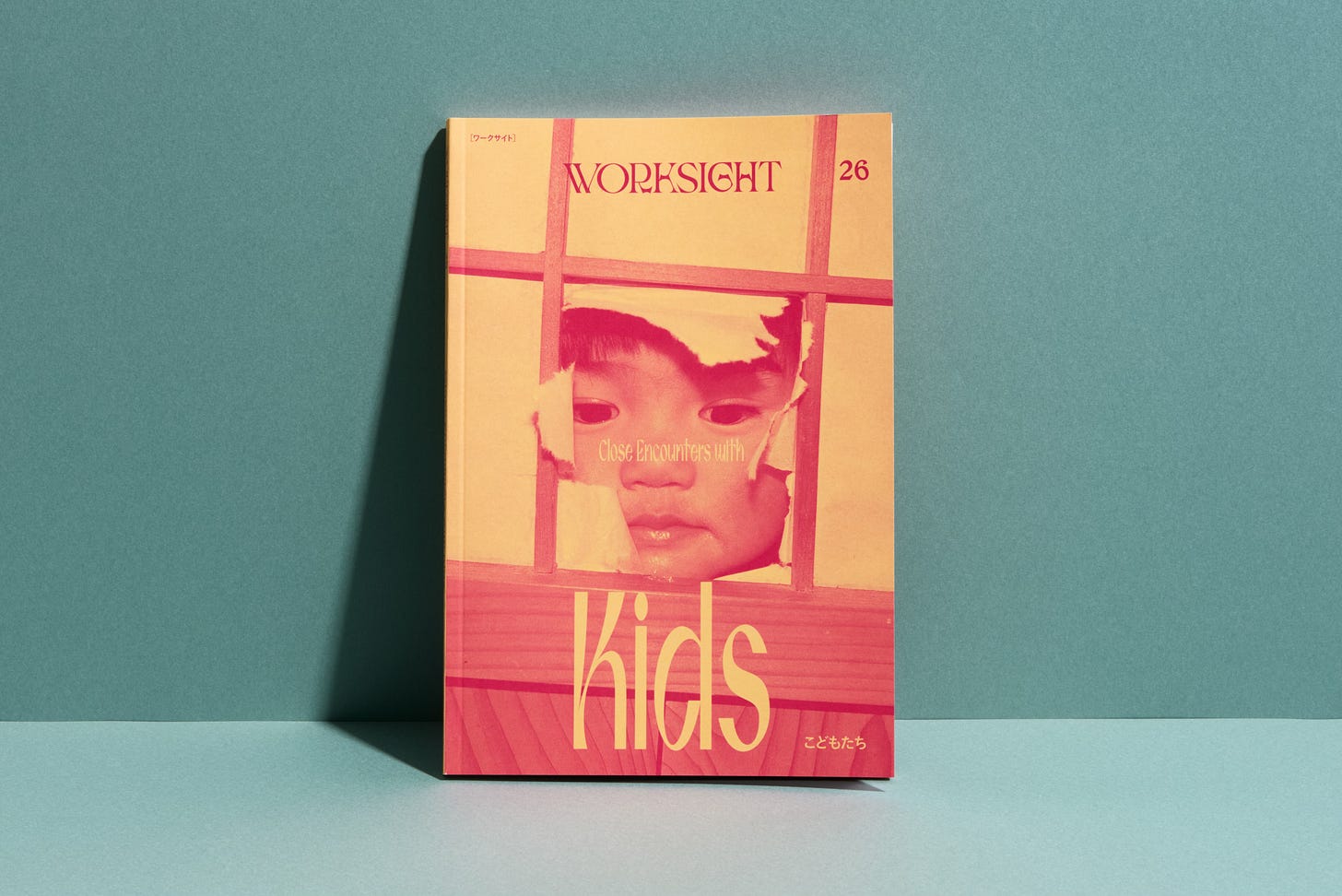

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]26号 こどもたち Close Encounters with Kids』

不思議なことで笑い、めちゃくちゃに泣き、気分次第で自由に動き回る……。こどもとは、実はわたしたちの最も身近にいる「他者」なのかもしれない。今号では、他者としてのこどもに対して、さまざまな学問や芸術、エンターテインメントがどのように向き合ってきたのかをテーマに取材を実施。こどもを取り巻く社会を見つめる。

◉こどもの楽園

江戸から明治へ、写真と異邦人の記録

◉巻頭言 異界の住人を迎える

文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長)

◉小さき者がことばをつくる

民俗学者・島村恭則に聞く柳田国男がこどもを記す理由

◉2025年の『子供!』

インタビュー 津野海太郎

聞き書き 永井玲衣/なむ/海猫沢めろん

◉「本のこども」へようこそ

こどもが絵本をつくって売る魔法の出版社

◉キッズたちのコミック新世紀

『BONE』と「Scholastic」が変えたアメコミの未来

◉こどもが大好きな怖い話

◉おさなきひしゃたい

日本写真はこどもをどう写したか

◉こどもがなぜか好きなもの

小さき者を魅了する秘密に迫るブックリスト

◉「保育」がコミュニティ運動になるとき

松田道雄が子育てに見た「社会を編み直す力」

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]26号 こどもたち Close Encounters with Kids』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0933-0

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年2月14日(金)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

【第4期 外部編集員募集のお知らせ】

WORKSIGHTでは2025年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。

募集人数:若干名

活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など

活動期間:2025年4月〜2026年3月(予定)

募集締切:3月5日(水)正午

応募方法:下記よりご応募ください。