過去へと遡及する未来:バイブスの時代、頼りは「声」と「記憶」

WORKSIGHT編集長・山下正太郎による、2025年最初のニュースレターをお届けします。

photograph by Eugene Mymrin/Getty Images

text by Shotaro Yamashita(WORKSIGHT)

「脳腐れ」の時代

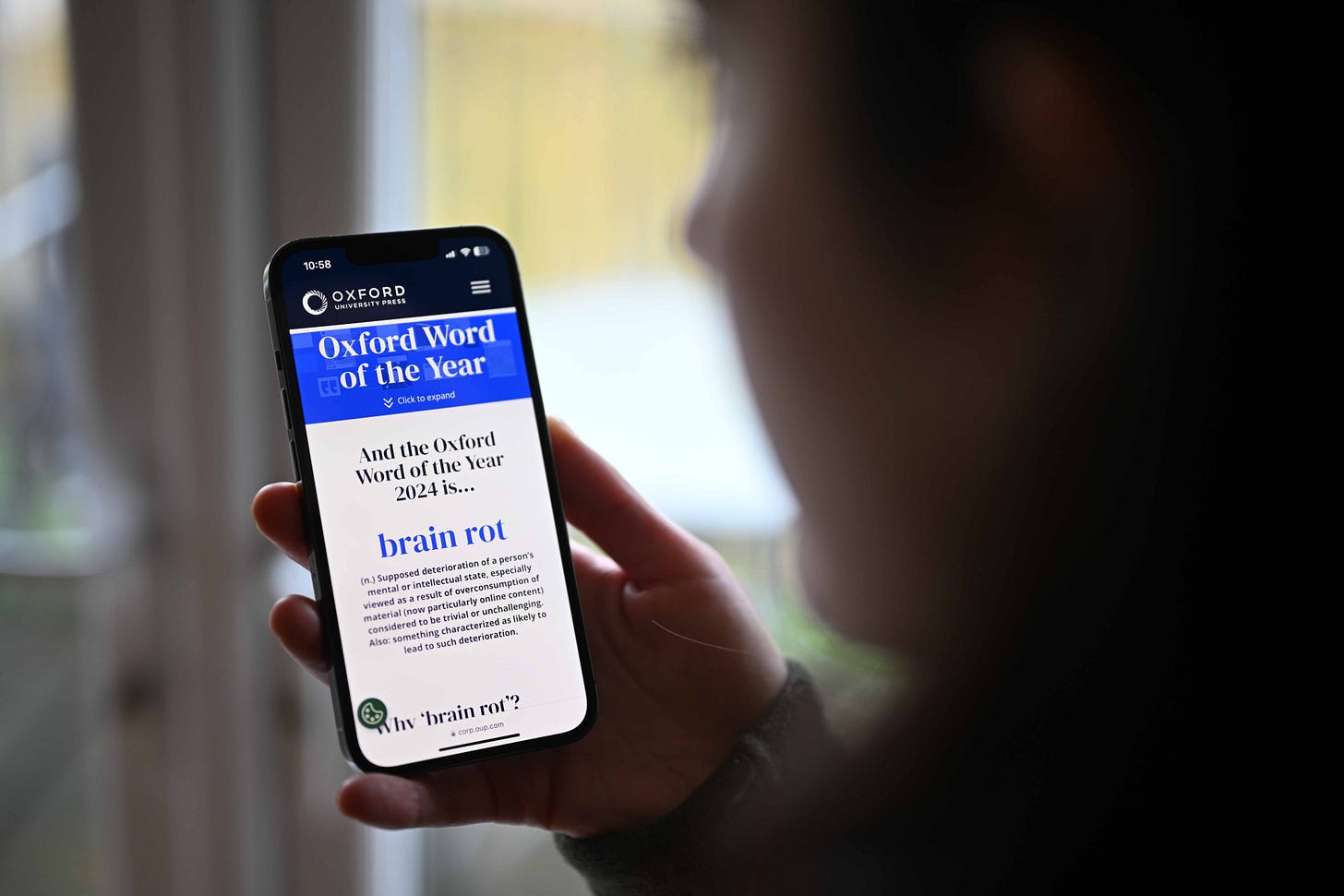

2024年、世界的な注目を集めたのは「brain rot(脳腐れ)」ということばである。このことばが「Oxford Word of the Year」に選ばれた背景には、現代社会が抱える深刻な問題がある。それは、ソーシャルメディア上に氾濫する低品質で断片的なコンテンツを無尽蔵に摂取することが、個人の知的・精神的な状態を蝕むという現象である。このことばは、特にZ世代やアルファ世代の間で浸透し、TikTokなどのプラットフォームを通じて急速に広まった。若い世代がこのことばを単なる流行語として受け止めるのではなく、自らのデジタル環境を批判的に捉えるきっかけとして活用した点が注目に値する。

興味深いのは、このことばのルーツを探ると1854年にまで遡ることだ。ヘンリー・デイヴィッド・ソローの『ウォールデン』には、近代社会における思考停止的なライフスタイルへの警鐘として「brain rot」という表現が登場する。当時、彼が批判したのは、産業革命以降の物質主義的で機械化された生き方であり、人間の精神性や創造性を損なう社会構造だった。それから約170年後、同じことばが新しいかたちでデジタル時代に復活し、人びとが直面する課題を再び鮮明に描き出している。この歴史的な連続性は、社会が時代ごとにかたちを変えながらも、根本的には同じ問題に取り組み続けていることを示唆している。

「脳腐れ」ということばの普及は、2024年の社会における重要な自己認識の転機となった。それは単なる流行語ではなく、オンライン文化全体を見直す契機として機能した。多くの若者がこのことばを用いて、デジタル環境における自己の在り方を問い直し、それと向き合うための新たな指針を模索した。そして、この動きはジャーナリズムや主流メディアにも影響を与え、オンラインコンテンツの質やその消費方法に関する議論を深める契機となった。2024年は、情報の洪水のなかで自分自身を見失わないための努力が広範囲にわたって行われた年だったといえる。

オックスフォード大学出版局が2024年の「今年のことば」として選出した「脳腐れ(brain rot)」の語を、スマートフォンで見る人物 photograph by Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images

「オフライン」の再発見

情報の過剰供給がもたらす影響は、単に個人の精神状態に留まらず、社会全体の議論や意思決定の基盤そのものを揺るがしている。米国のメディア研究者マイク・コールフィールドが提唱する「Evidence Maximalism(証拠過剰主義)」という概念は、この状況を見事に捉えている。ネット上では、あらゆる情報が証拠として機能し、ニュースや歴史的文書、個人の意見までが、それぞれの立場を補強するための断片的な材料として使われるようになった。これにより、本来共有すべき「ファクト」が希薄化し、社会的な議論が分断される事態を招いている。

例えば、TikTokで話題となったコストコの非常食キットに関する投稿が、大規模な災害や陰謀論の兆候として解釈されるのが現代の特徴だ。情報が断片化され、文脈を欠いたまま広がることで、人びとは自らの信念に適合する解釈を選び取るようになっている。このような「証拠の過剰消費」は、情報社会が抱える本質的な問題を浮き彫りにしている。

加えて、政治の世界でも情報の扱い方が劇的に変化している。2024年の米大統領選では、ジョー・バイデンの年齢にまつわる物忘れや言い間違いがミーム化され、SNSを通じて拡散された。一方で、同じ年齢層に属するドナルド・トランプは、ほとんど同じ問題を問われることがなかった。この違いの背景には、右翼的なメッセージが簡潔で視覚的にわかりやすいため、効果的なミームに変換されやすいという特性がある。チャールストン大学のライアン・ミルナー教授は、この現象を「ミーミフィケーション」と呼び、ミームがもたらす政治の「ファンダム化」が、新世代の情報消費や政治参加のスタイルに与える影響を指摘している。

こうした情報の洪水に対する反動として、「オフライン」という生き方が再評価されていることも印象に残った。特に注目を集めたのが、オランダのアムステルダムで開催されるOffline Clubの「デジタルデトックス・ハングアウト」である。このイベントでは、参加者がスマートフォンを手放し、人間同士の直接的な交流を楽しむことが求められる。これにより、人びとはデジタルデバイスに支配されない時間の重要性を再発見し、自らの内面的な充実感を取り戻すきっかけを得ている。

この動きは政策レベルにも波及している。例えば、オーストラリアでは16歳未満の子どもがソーシャルメディアを利用することを禁止する法律が成立した。この法案は、オンライン環境が若者の精神的健康に及ぼす影響に対する懸念から生まれたものであり、世界中で大きな議論を巻き起こした。

膨大な情報に浸かりながらも、「オフライン」の価値を見直し、自己を取り戻そうとするこの動きは、現代社会がデジタル時代を生き抜くための新しい指針を示している。それは単なる一時的なトレンドではなく、情報の洪水のなかでいかに人間らしさを保つかという問いに対する深い省察を含んでいる。

アムステルダムの「Offline Club」の様子

「極中」という甘い罠

情報の奔流に晒される現代において、政治的な分断の隙間を埋めるかのように現れたのが「極中(エクストリーム・センター)」という概念だ。一見、調和や安定を象徴するように見えるこの中道主義は、その本質において矛盾を抱え、社会に深刻な停滞をもたらすとして批判されている。「極中」は妥協の産物としての中道を超え、極端な形式主義や非変革的な実務主義に傾倒することで、右派と左派のどちらにも対抗する新たな権威として台頭した。

フランスのエマニュエル・マクロンやイギリスのトニー・ブレアの政策は、この「極中」の典型例としてよく取り上げられる。彼らは右派と左派の政策を巧みに融合させることで「第三の道」を打ち出したが、その結果、新自由主義的な経済政策が推進され、公共サービスの削減や労働市場の柔軟化が進行した。これにより、社会的不平等が拡大し、中間層の支持を失った一方で、既得権益を守る力としての中道が機能するようになってしまった。

デヴィッド・グレーバーは「極中」のもつ構造的な問題を指摘し、極右と極中の間には暗黙の共生関係が存在すると述べた。極中のリーダーたちは、進歩的なビジョンを掲げることを意図的に避け、現状維持を優先する。この「ビジョンなき政治」は変化への恐れを煽り、結果として極右の台頭を許す温床となっている。一方、極右はエリート主義への反発を戦略的に利用する。「愚か者」を演じるリーダーたちは、社会的な上下関係を逆転させるような錯覚を与え、市民の怒りや不満を吸い上げる。トランプやボリス・ジョンソンが見せたパフォーマンスは、こうした戦術の典型であり、極中が提供する安全神話を際立たせる役割を果たした。

「極中」という立場は、一見すると穏健で理性的のようだが、その実態は社会の革新を阻み、既存の権力構造を温存するものである。この中道主義がもつ最大の問題は、進歩的な政策や理念を抑制し、社会全体の活力を奪う点にある。そして、この停滞が極右のエネルギーを強化し、二者択一の選択肢しか提示しない硬直した政治風景を生み出している。

この「甘い罠」から抜け出すには、単なる中道主義の安全圏に留まらず、わたしたちが真に革新的で進歩的なビジョンを掲げる必要がある。市民社会は、現状維持の快適さを疑い、新たな可能性を模索する覚悟をもたねばならない。

2024年9月、マクロン=バルニエ新政権(当時)に反対するデモで、「私の投票を尊重しろ」と書かれたプラカードを掲げる参加者。世界中で選挙制度と民主主義に関する議論が沸騰した年でもあった photograph by Telmo Pinto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

「バイブス」をつくる声

「極中」の問題をその背後から支えたのが「バイブス」という概念である。これは、論理や証拠ではなく、感覚的で直感的な雰囲気や価値観を中心に据える考え方を指している。この転換は、政治からファッション、エンターテインメントに至るまで広範囲に影響を及ぼし、わたしたちの意思決定や文化的選択の基準を大きく変えている。

2024年の米大統領選はその一例だった。候補者の政策や実績よりも、トランプが放つ挑発的なエネルギーや、バイデンが醸し出す安定感といった「バイブス」が、有権者に対する主要な訴求ポイントとなった。また、ファッションの世界では、「Brat Girl Summer」と呼ばれるムーブメントが、具体的なスタイルやアイテムそのものよりも、「自由で反抗的」という精神的な雰囲気を象徴することで人気を博した。このように、バイブスは単なる感覚の問題を超え、社会全体の新しい価値観を反映している。

さらに、バイブスの時代を象徴するのは、「人」がブランドそのものとなる現象である。スコット・ギャロウェイが述べるように、孤独が深まる時代において、人びとは企業や組織よりも「人」に惹かれる傾向を強めている。インフルエンサーやポッドキャストのホストたちは、商品ではなく「擬似的な親密性」を売りにし、聴衆とのつながりを築いている。ジョー・ローガンのポッドキャストが主要ニュースメディアを凌ぐ視聴者数を記録し、MrBeastやイーロン・マスクがブランドとしての存在感を増していることは、この変化を如実に物語っている。

この「バイブス」を生み出しているのが、従来の「スピーチ」から「会話」への移行である。テッド・ジョイアは、力強い演説が時代遅れとなり、親しみやすい会話が求められる時代になったと指摘する。自然体の語りや即興的なやり取りが、より「本物らしい」として支持を集めるようになり、リーダーシップやメディアのあり方に大きな影響を与えている。バイブスの時代は、わたしたちが感覚や雰囲気を通じて共感を育み、複雑な問題に対処する新しいアプローチを模索していることを示している。

このように、「バイブス」が中心となる時代は、論理や証拠がすべてではないことを示唆しつつ、わたしたちの社会や文化が新たな価値観を築く可能性を示している。それは、冷静な分析だけでは捉えきれない時代の流れを掴むための新しいコンパスである。

世界的サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドが、人気YouTuberのMrBeastと共演した動画。両ブランドのコラボ動画という趣だ

「記憶」と創造

声の時代とは、記憶の時代でもある。声は即興性や感情を伴い、記憶を物語として語る力をもつ。エチオピアの吟遊詩人集団アズマリの職能にも見られるように、声は文化の記憶を次世代に伝える重要な媒介である。さらに、ポッドキャストやライブストリーミングといったデジタルプラットフォームが、声を通じた新しい対話の場を提供している。これにより、声は現代社会においても記憶と創造をつなぐ重要な役割を果たしている。

ファッション界では、過去への眼差しが未来のデザインをかたちづくる実例が目立った。Elena Velezがジャンヌ・ダルクのイメージを取り入れた作品は、歴史の象徴を現代のフェミニズム運動に結びつけた。Willy Chavarriaの労働者階級をテーマにしたデザインも同様で、過去の象徴的イメージを新しい視点で再構成している。これらは単なる懐古主義ではなく、過去を現代的な課題と結びつける試みであり、歴史を未来の基盤として活用する象徴的な動きである。

テクノロジーにおいても、生成AIがこの潮流を加速させている。膨大な過去のデータを基にアウトプットを生成するAIは、記憶を素材とした創造活動の新しいかたちを提示している。しかし、その価値を決定づけるのは単なる生成能力ではなく、アウトプットに込められた文脈や物語である。AIが提供する素材を人間が再解釈し、独自の価値を付与することで、記憶は静的なアーカイブから動的な創造の原動力へと変わる。

記憶の再解釈は、過去への回帰ではなく、新たな可能性を切り開く創造的なプロセスである。それは、歴史を振り返りつつ、そこから未来のための価値を見いだす行為だ。わたしたちは、過去の記録を未来への羅針盤として活用することで、社会を前進させることができる。声と記憶を通じて物語を紡ぎ直すことが、これからの時代の創造における大きな可能性を示している。

Willy Chavarriaの2025年春夏コレクション、ニューヨーク・ファッションウィークのランウェイにて photograph by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

次週1月14日は、WORKSIGHT編集長・山下正太郎によるニュースレターに続いて、コンテンツディレクター・若林恵によるコラムをお届けします。お楽しみに。