デジタル時代に必要な社会思想:グレン・ワイルとオードリー・タンの新著『PLURALITY(プルラリティ):協働テクノロジーと民主主義の未来』を読む

現代のテックイノベーションの停滞を打破するべく、わたしたちに残された“第3の道”とは何なのか。『ラディカル・マーケット』著者と元台湾デジタル担当大臣による、2024年5月発売の共著がいま世界中で反響を集めている。社会科学のアップデートを試みる意欲作であり、日本語翻訳版の刊行も予定されている同書について、WORKSIGHTコンテンツディレクター・若林恵が綴る。

text by Kei Wakabayashi

photographs by WORKSIGHT

うつむき加減のテック

テクノロジーの話題がすっかり退屈なものになって久しい。やれメタバースだ、やれWeb3だ、やれAIだと新しいトレンドには事欠かないが、すでに多くの人が、それがシリコンバレーの一部のベンチャーキャピタリストが仕掛けたハイプでしかないことを見透かすようになってしまっては、どれも長続きはしない。画像生成AIがみんなの気を引いている限りにおいて、AIはかろうじて命脈を保ってはいるものの、早晩みんなが飽きたときに何が残されているのかを思って、すでに冷や汗をかいている投資家も少なくないのではないだろうか。

AIといえばイスラエル製のAI「ラベンダー」はその使用例として世界に最大級の衝撃を与えるものではあったが、ガザ地区への砲撃のために用いられるミサイルと一体型になったAIが、このハイプがもたらした最大の収穫というのであれば、少なからぬ人が「テックイノベーション」の話題に対してうつむき加減になるのも無理はない。「テック」は日々進化するが、それが向かうべき望ましい行き先については、もはや誰も指し示すことができないというのが目下の現状なのだろう。

『ラディカル・マーケット:脱・私有財産の世紀』の著書で知られるグレン・ワイルと、台湾の元デジタル担当大臣オードリー・タンがタッグを組んで著した『PLURALITY(プルラリティ):協働テクノロジーと民主主義の未来』は、そうした停滞をかいくぐりながら新たな道筋を果敢に指し示さんとする意欲作だ。

本書が指し示そうとする「テックの行き先」は必ずしも新しいものとは言えないかもしれない。ワイル自身が筆者に語ってくれた通り、本書はオードリー・タンがデジタル担当大臣時代に手がけた多種多様な施策と、その背後にある彼女の思想をエンドースすることを趣旨として書かれた。

これまでタンの活動を注目してきた方であれば、市民参加に基づくデジタル・デモクラシーのアイデアはすでに馴染み深いものでもあるはずだ。しかしながら、本書は、そうした21世紀型の「デジタル・デモクラシー」を単に事例ベースのケーススタディに終わらせることなく、より広いスコープから、新たな社会科学として定位することを試みる。そのために、ワイルとタンは、台湾の市民社会の伝統に深く分け入るだけでなく、西洋思想史やテック史のなかからユニークな論点を拾い上げ、タンがこれまで駆け抜けてきたデジタルを用いた社会改革の道筋を地固めしていく。これが意外性に富んでいてなかなか面白い。駆け足ながら順番に見ていこう。

国家による独占・企業による独占

まず本書は現在のテックが陥った隘路を説明するところから始める。第一の問題としてワイル/タンが挙げるのは、デジタルテクノロジーに対する国家支援の薄さだ。かつてであれば、どんな国家であれ、郵便、放送、印刷、図書館といった情報インフラの整備は、いの一番に政府主導で取り組んだものだった。だが、インターネットばかりは、それが民間に公開されて以降、少なくともアメリカにおいて国家の関与はほぼ途絶えた。

かつては政府が提供する郵便サービスや公共図書館が民主的なコミュニケーションと知識の流通の基盤となっていましたが、今日ではほとんどのコミュニケーションがソーシャルメディアや検索エンジンを通じて行われています。かつては公共の集会が公園など文字通りの公共空間で行われていましたが、今日それはオンラインに移行したと決まり文句のように言われます。にもかかわらず民主主義国家は、デジタル公共サービスを国家として提供しサポートする必要性を完全に無視してきました。

オープンソースソフトウェアやWikipediaといったコモンズベースの公共財はデジタル時代の不可欠な公共資源であるにもかかわらず、政府は一貫してそれらをサポートすることなく、なんなら他の非営利組織よりも悪い待遇をしています(オープンソースソフトウェアプロバイダーは一般に免税の慈善団体になることができないのです)。少なからぬ権威主義体制国が中央銀行デジタル通貨(CDBC)の計画を推し進めている一方で、ほとんどの民主主義国家は検討を始めたばかりなのです。(筆者訳・以下同)

中国やロシアや中東の国々、いわゆる「権威主義体制国」が、国家主導でデジタル化を推進し一定の成果をあげてきたことは、とりわけ中国の躍進をもって広く語られるところだが、出し抜かれた格好となった西側諸国が慌てて経済制裁を発動してはみるもののむしろ逆効果となり、かえってその勢いを加速させてしまっているのは皮肉としか言いようがない。

むろん、中国のような国家主導によるデジタル化が果たして望ましいのかといえば異論はあるだろうし、言うまでもなくワイル/タンは、それを良しとしない立場だが、ここで力点が置かれるのは、権威主義体制への批判ではなく、むしろ西側政府の放任政策が招いた帰結だ。

政府支援の欠如の結果生じた空白に、パーソナルコンピュータの成功とレーガン/サッチャーの新自由主義に浮かれる鼻息の荒い民間セクターが入り込んでいきました。(初期インターネットのパイオニア)J. C. R.リックライダーが、インターネットの発展を支配し妨げると恐れたIBMは、技術の変化に追いつくことができませんでしたが、やる気と能力に満ちた後継者はいくらでもいました。NSF(全米科学財団)が解放したインターネットの基盤は、少数の通信会社が引き継ぎました。America OnlineやProdigyといった Webポータルが、ほとんどのアメリカ人のウェブ上でのやり取りを支配するようになり、NetscapeとMicrosoftがWebブラウジングの支配権を争うようになりました。それまで誰も気にも留めてこなかったオンライン上のアイデンティティ機能はGoogleとFacebookによって、決済機能の欠如はPayPalとStripeによって埋められました。そして、Intergalactic Computer Networkの取り組みの原動力となったデータ、計算能力、ストレージを共有するためのプロトコルの不在は、アプリケーション構築のプラットフォームとしてAmazon Web ServicesやMicrosoft Azureなどのプライベート・インフラストラクチャ(クラウドプロバイダー)によって占められてしまったのです。

呪われていた「WWW」

一部の独占企業が国民・市民のオンライン活動を支配してしまうこのような状況は、偶然によって生じたものでは決してないとワイル/タンは説明する。世界がWWW(World Wide Web)の登場に心躍らせるなか、それが引き起こしうる問題は当時から予測されていたとして、ワイル/タンはテッド・ネルソンという人物の告発を本のなかで紹介している。以下がその内容だ。

2000年代のテックバブルとその破綻がもたした浮ついた空気のなか、テクノロジー業界にテッド・ネルソンに注目する人はほとんどいませんでした。理想的なネットワークと通信システムを求める数十年にわたる探求にとらわれていたネルソンは、WWWの設計における安全性の欠如、搾取的な構造、非人道的な特徴に対して警告を繰り返していました。安全なIDシステムがなければ、国家と企業がもたらすカオスと簒奪は避けられないだろう。商取引のためのプロトコルがなければ、オンラインワークの価値は上がらず、金融システムは独占企業に支配されてしまうだろう。安全な情報共有と管理のためのより優れたストラクチャーがなくては、監視と情報のサイロ化が蔓延るだろう。ネルソンはそう警告しました。うまくいっているように見えたWWWインターネットは、最初から悲惨な結末を迎える運命にあったのです。

ネルソンは変わり者でしたが、彼の懸念は、成功を確信していたインターネットの先駆者たちの間でさえ驚くほど広く共有されていました。TCP/IPが統合されつつあった1980年という早い時期に、すでに似たようなことは、J. C. R.リックライダーの「コンピュータと政府」に書かれていたからです。コンピュータの将来について、彼は「ふたつのシナリオ」(良いシナリオと悪いシナリオ)を予見していました。独占的な企業支配によって支配され、コンピュータの可能性が抑制されてしまうシナリオと、コンピューティングが民主主義に貢献し、それを支えるべく社会全体が全面的に動員されていくというシナリオです。前者のシナリオを考える上で、リックライダーは、さまざまな社会悪を検討し、情報化時代の到来が民主社会を阻害する可能性として以下のような問題を挙げました。1. 監視が広まり、国民の政府への不信感が高まる

2. 民間の技術についていくことができず、政府の規制や法執行能力が鈍る

3. クリエイティブ職の価値低下

4. 独占企業による搾取

5. 蔓延する誤情報

6. 情報のサイロ化がネットワーキングの可能性を奪うこと

7. 政府のデータと統計がますます不正確になり無意味化する

8. 民間による公的議論のための言論プラットフォームの管理

リックライダーが予測した社会危機は、いま読むと衝撃的なまでに2024年の現状を言い当てている。その予測の精度には驚くばかりだが、ワイル/タンのここまでの説明からも明らかな通り、現状のテックイノベーションは「国家による支配」か「独占企業による支配」かという、実質ふたつの選択肢の間で膠着してしまっていると言える。もはや誰もテックについて語りたがらない理由は、あるいはこれによっても説明がつくだろう。

第3の道としてのデジタル・デモクラシー

そんななか、検討すべき第3の道があるとするのが『PLURALITY』の主張だ。ワイル/タンは『Civilization VI』というゲームの3つの設定に、いまわたしたちの目の前に提示されている3つの進路が描かれているのだと語る。

『Civilization VI』の拡張パック「Gathering Storm」は、わたしたちの主張を見事に表しています。そのゲームでは「情報化時代」を統べるイデオロギーを3つの選択肢のなかから選ぶことができます。ゲームはその3つのイデオロギーを「シンセティック・テクノクラシー」「コーポレート・リバタリアニズム」「デジタル・デモクラシー」とそれぞれ名付けています。(中略)

「テクノクラシー」のビジョンでは、既存の行政システムの「煩雑さ」は、大規模で統一された、合理的で科学的な人工知能を備えた計画システムによって置き換えられると考えられています。地域性や社会の多様性を超越した統一されたエージェントによって、社会の分裂や違いは乗り越えられ、経済や社会の問題に対しても「偏りのない」答えがもたらされるというのです。であればこそ、このエージェントは、社会科学が関心を寄せ、価値の対象と見なしてきた社会の多様性や不均質さを促進するのではなく、むしろそれを覆い隠し、最悪の場合除去しようとします。

一方の「リバタリアニズム」のビジョンでは、原子化された個人(もしくは均質で緊密に連携した個人のグループ)の主権こそが最も重要なゴールとなり、ここでは人と人の間の社会的な関係は「消費者/顧客」もしくは「イグジット」といった資本主義の力学において認識されることとなります。民主主義や多様性といった問題を重視するその他の制度は、この観点からは非効率で自由を奪うものと見なされるのです。

『PLURALITY』は、「テクノクラシー」の道を推奨するプレイヤーとして、OpenAIのサム・アルトマン、元PayPalマフィアのリード・ホフマン、イーロン・マスク、そしてアリババ創業者のジャック・マーや中国共産党を挙げる。一方で「リバタリアニズム」のプレイヤーとして、トランプ支持者のピーター・ティール、同じくトランプの資金提供者として知られるジェイコブ・リース=モッグ、さらには副大統領候補のJ.D.ヴァンスなどの名を挙げている。

この分類を現在のアメリカの民主党・共和党のスタンスと照合してみるのも一興だが、本稿の主旨からはズレるのでここでは省こう。いずれにせよ、上記の説明から「シンセティック・テクノクラシー」と「コーポレート・リバタリアニズム」のふたつの道の目指すところは想像できるが、世間で語られる「ディストピア」は大体このふたつの道の先に立ち現れる。であればこそ、もはや唯一の選択肢としてわたしたちに残されているのは第3の道、すなわち「デジタル・デモクラシー」ということになり、ようやくここから『PLURALITY』の本題が始まる。

『Civilization VI』のトレーラー

自然科学におけるイノベーション

ワイル/タンの語る第3の道、すなわち「デジタル・デモクラシー」は恐ろしく簡単に言ってしまえば、「社会的差異を超えたコラボレーションのためのテクノロジー」を通して21世紀型のデモクラシーを実現する道筋だ。書名ともなっている「Plularity」の語は、まさに「社会的差異を超えたコラボレーションのためのテクノロジー」のことを指している。そのインスピレーションとなっているのは『スタートレック』なのだと本は明かしているが、「デジタル・デモクラシー」が目指すところを「スタートレック」のことばに置き換えるなら、「無限の組み合わせのなかにある無限の多様性。美しさ、成長、進歩はすべて、隔たったもの同士の結合から生まれるという信念」となる。それを、オードリー・タンが語ったマニフェストに置き換えるとこうなる。

「モノのインターネット(Internet of Things)と言われたら、

「存在のインターネット」(Internet of Beings)と言い換えましょう。

「仮想現実」(Virtual Reality)は、

「共有現実」(Shared Reality)に置き換えましょう。

「機械学習」(Machine Learning)は、

「協働学習」(Collaborative Learning)に置き換えましょう。

「ユーザー・エクスペリエンス」を、

「ヒューマン・エクスペリエンス」に置き換えましょう。

「シンギュラリティは近い」と言われたら、

「プルラリティはここにある」ことを思い出しましょう。

タンのマニフェストはそれだけで十分に喚起的ではあるが、それを念仏のように唱えただけでは何も実現しない。その模範事例なら、タンがパンデミック初期に手がけた目覚ましい施策がいくつもあるが、事例を知ったところで即座に実装可能になるわけでもない。そこで、ワイル/タンは、まず、これまでの近代社会のパラダイムをいま一度巨視的な視点から検証し直すことから始める。というといかにも回り道のように思われるかもしれないが、来るべきデジタル・デモクラシーを基礎づけることになるこの作業こそが本書の最も興味深いところだ。本書のキモは、わたしたちが「いまここ」にいたった経緯を丹念に語ることで、未来を過去から現在へといたる道筋の延長線上に描こうとするところにある。過去・現在への洞察を欠いた未来図はせいぜい妄想にしかならない。

ワイル/タンは、まず20世紀を通じて起きた「科学」をめぐるパラダイムの変化を素描していくが、その背景には、現在の「テクノクラシー」も「リバタリアニズム」も、ともにその根拠を従来の「科学」に置いてきたという認識がある。

テクノクラシーは、科学と合理性によって正当化されてきた長い歴史をもっています。1900年代初頭に人気を博した「科学的マネジメント」(別名テイラー主義)は、社会を単純な数理モデルに置き換え、論理と理性によって社会を捉えてきました。(中略)

リバタリアニズムもまた、物理学やその他の科学から多くを借用しています。粒子が「最小作用の経路をとる」のと同じように、進化が適応を最大化するように、経済主体は「効用を最大化する」のだとそれは考えます。人間社会から星の運動にいたるまで、世界のあらゆる現象は、一元論的原子論の見方によって、ひとつの法則に還元できると考えられています。これらのアプローチは大きな成功を収めてきました。ニュートン力学はさまざまな現象を説明し、産業革命の技術の発展に寄与しました。ダーウィニズムは現代生物学の基盤となり、経済学や社会科学を通して公共政策にも大きな影響を与えてきました。また、チャーチ=チューリングの「汎用計算」のビジョンは、今日広く使用されている汎用コンピューターのアイデアの発展に寄与しました。

このように、ワイル/タンは、ニュートン力学をはじめとする近代科学が、現在のテックや、そのビジネスやガバナンスの基盤に根強く作用していることを指摘するが、その一方で、いわゆる近代科学は、その原子論的・一元論的・機械論的な科学観を20世紀を通じて大いに揺さぶられ、大いなる見直しを迫られてもきたとも語る。言うまでもなく、ワイル/タンが語る「デジタル・デモクラシー」の土台に置かれるべきは、近代科学の旧弊な科学観を打ち砕いてきた、以下のような新しい科学だ。

前世紀は、一元論的原子論の限界を超えることで、どれほどの進歩が可能かを私たちに教えてくれました。ゲーデルの不完全性定理は数学の統一性と完全性を揺るがし、数学では非ユークリッド幾何学が現在の科学において重要な役割を果たしています。共生、生態学、拡張進化的統合は、生物学の中心的なパラダイムとしてダーウィンの「適者生存」の考え方を揺るがし、環境科学を先導しました。神経科学はネットワークと生成能力という概念をもって再編され、ニューラルネットワークを生み出しました。これらすべてに共通するのは、普遍的な法則を単一の原子的実体に適用するのではなく、複雑性、生成、多層組織、多方向の因果関係に焦点を当てていることです。

社会科学におけるイノベーション

さらに、ここからワイル/タンは、数学、物理学、生物学、神経科学に起きた大きなパラダイムシフトを分野ごとに簡潔に素描した上で、今度はそうした科学上のイノベーションと呼応するようにして起きた、社会科学上のイノベーションを紹介していく。

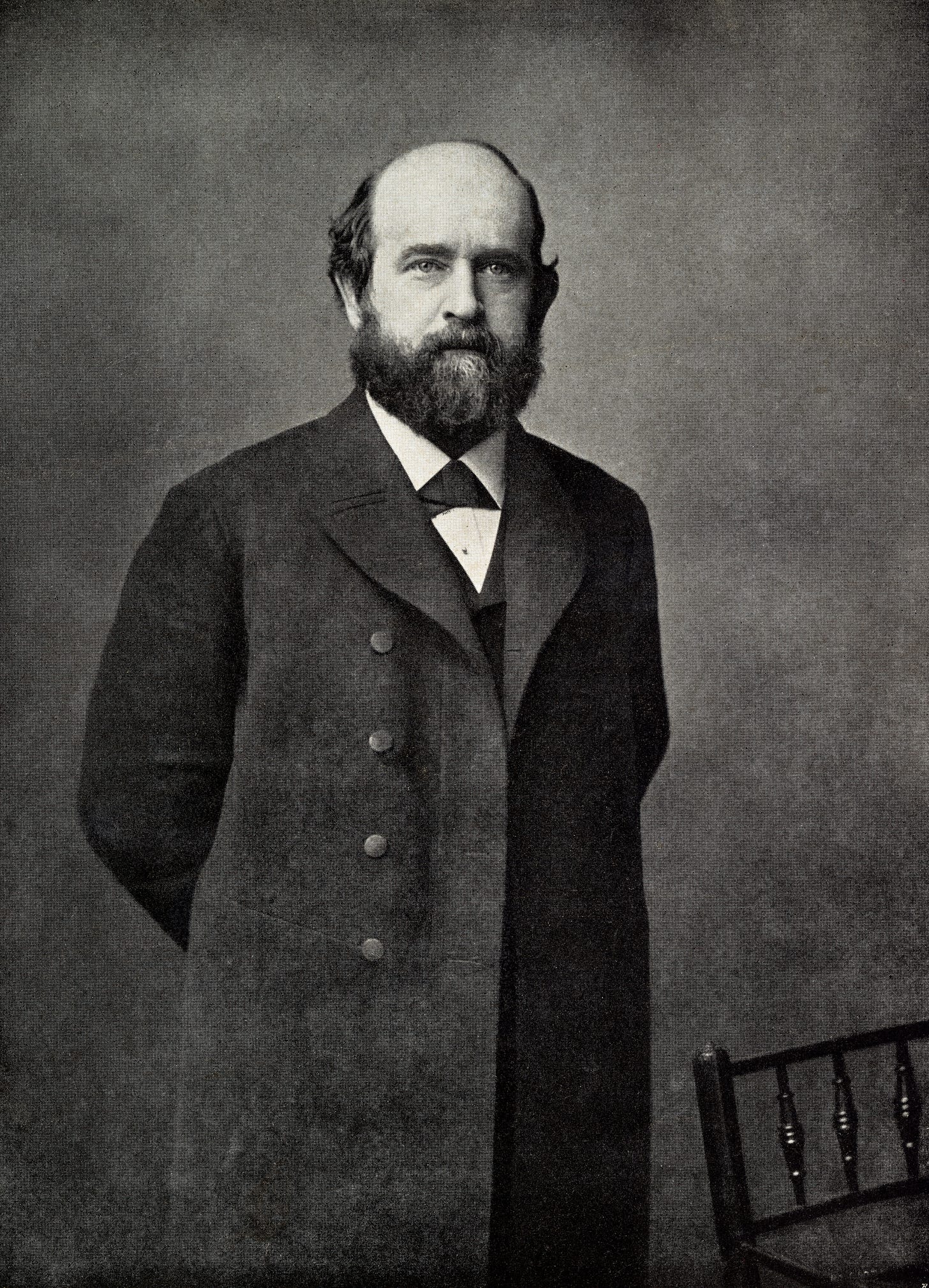

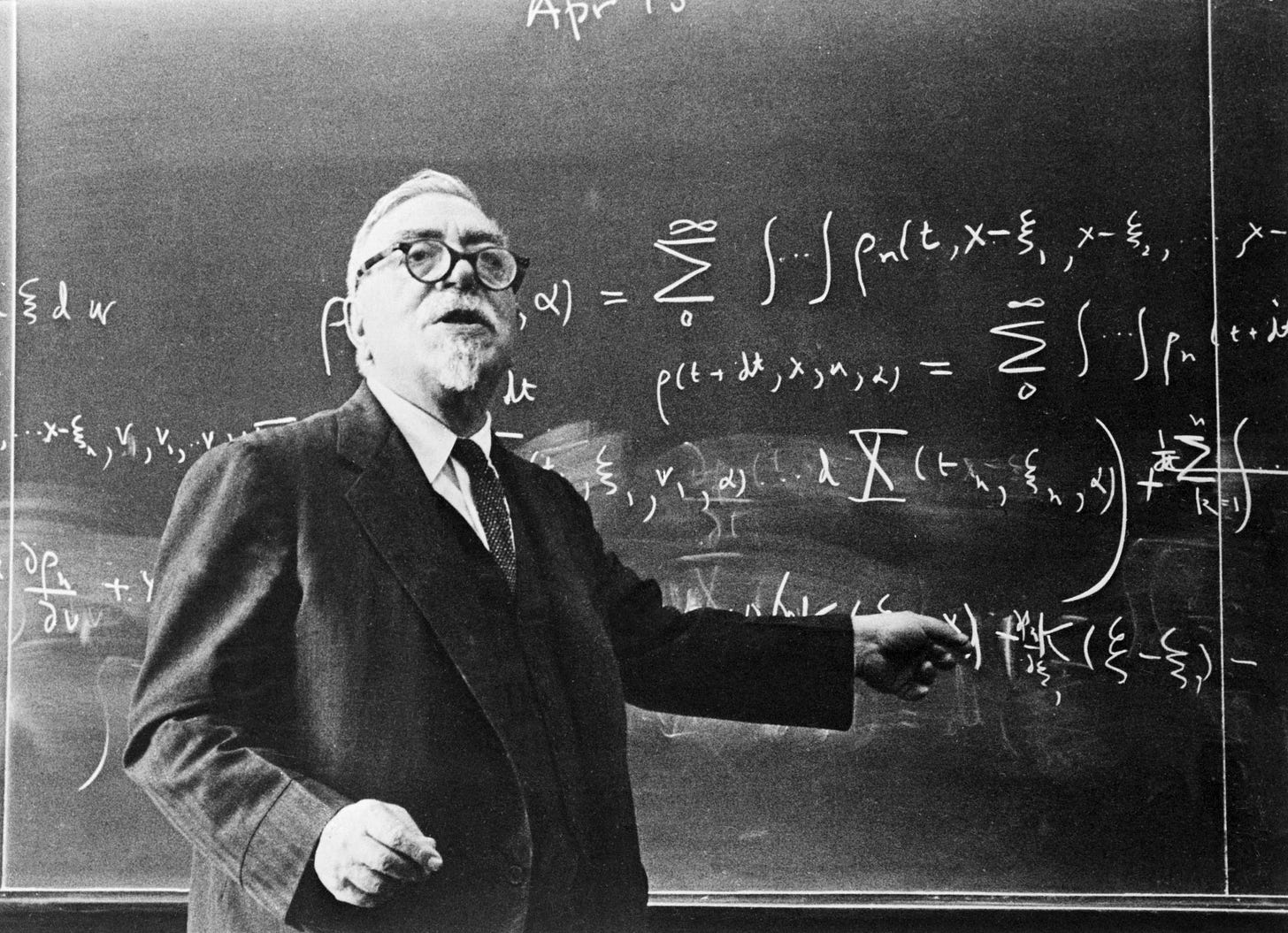

20世紀には、自然科学と同様に社会科学にも根本的な変化がありました。アメリカ史上、そしておそらく世界史上、最も売れ、最も影響力をもった経済書の著者であるヘンリー・ジョージは、私有財産に対する痛烈な批判者としてキャリアを築きました。社会学の創始者のひとりであるゲオルク・ジンメルは、個人主義的なアイデンティティ概念を批判すべく「ウェブ」というアイデアを生み出しました。アメリカ民主主義の最も偉大な哲学者と見なされているジョン・デューイは、標準的な国家および州の制度は、民主主義に必要な要件を表面的になぞっただけにすぎないと主張しました。ノーバート・ウィーナーは、複雑でインタラクティブなシステムを研究する分野に「サイバネティックス」という用語をもたらしました。これらの先駆者たちは、現代につながる既存の社会の枠組みを構築することに尽力しながらも、その限界を見据えてもいました。そして、その限界の先に、コラボレーションを通じて多様性を横断していく「コネクテッド・ソサエティ」のビジョンを遺してくれたのです。

ヘンリー・ジョージ。ゲオルク・ジンメル。ジョン・デューイ。ノーバート・ウィーナー。個々には聞いたことのある名前かもしれないが、それがひとつの文章のなかで並び立っているのが面白い。その共通性はどこにあるかといえば、先の科学のパラダイムシフトにもあった通り、「普遍的な法則を単一の原子的実体に適用するのではなく、複雑性、生成、多層組織、多方向の因果関係に焦点を当てていること」とも言えそうだが、ワイル/タンは、論点を「財産」「アイデンティティ」「投票」の3つに腑分けし、それぞれの論点から、この4人の思想の革新性と現在性を解き明かしていく。まずは、この3つがなぜ重要なのか、ワイル/タンの説明を見てみよう。

(近代社会の)体制は、ルネッサンス期から啓蒙時代にかけて発展し始めました。それを機に、コモンズを土台とした伝統的な「財産制度」、コミュニティに依拠した「アイデンティティ」、多様なセクターの代表から成る「代表制」は、近代国家の原理となる「合理性」と「近代性」によって徐々に駆逐されていくこととなりました。「合理性」と「近代性」に基づくこのシステムは、産業革命と植民地支配を通じて確立され、文字通り世界を征服し、マックス・ヴェーバーの著作によって正統化され、20世紀半ばの「ハイ・モダニズム」において究極の洗練に達しました。このとき、財産はさらに合理化されて、その形式やサイズが規格化され、身分証明書は生体認証によって強化され、1人1票のシステムがあらゆる組織にまで浸透しました。

世界中の政府や組織がこれらのシステムを採用したのには、いくつかの正当な理由があります。それらはシンプルかつ拡張可能で、異なった背景をもった人同士の識別を円滑にし、生産的に交流することを可能にしました。かつては、コモンズに基づく財産制度が、部外者や新興の実業家の参入を阻み、社会の革新を妨げていましたが、私有財産制度によって、あらゆる財の交易が可能となりました。20世紀の政府において社会福祉制度を管理する者は、個人の権利に関する単一の一元化されたデータベースがなければ、年金や失業手当へのアクセスを一律に提供することはできなかったでしょう。

しかしながら、こうした合理的で近代的なシステムは、それが精緻化されていく過程で多くの事柄を捨象しなくてはならなかった。人間もそれが集まって構成される社会も、そもそも合理的にはできていない。そこに無理矢理直線の定規をあてて矯正しようとしたところで、あぶれてははみ出してしまうものはたくさんある。合理的で近代的なシステムは、「人間も社会もそもそも複雑なのだ」という事実をいの一番に捨象してしまうのだ。ワイル/タンが挙げた先の4人のビジョナリーは、つまるところ、そのことにいち早く異を唱えたというわけだ。

相互作用的な「財」と「アイデンティティ」

ヘンリー・ジョージは、『ラディカル・マーケット』を読まれた方であれば、すでにお馴染みの名前かもしれない。彼は、土地の「私有財産化」に異議を唱えた人物として知られているが、その主張の根底にあったのは、土地はそもそも人がつくったものではないがゆえに「私有」に馴染まないという考えと、土地の価値は、それを利用する多種多様な人びとの貢献によって発生するがゆえに、そこにおいて発生した価値は、貢献した人すべてに還元されるべきだ、という考えだった。

ジョージのこうした考えがわたしたちに促しているのは、価値というものの成り立ちを新たな次元において再考するということです。価値を個人や一組織に帰属するものとしてではなく、ニューロンのネットワークが心のなかで起こる考えにさまざまな形で貢献するのと同じように、ローカルな個人や規模の異なるさまざまな組織がそれぞれのやり方で関わることで創出されるものとして、ジョージは価値というものに再考を促します。公平性と生産性が互いを損なうことなく存立するためには、財産とその価値とを分けて考え、それを多様な人や集団が交錯するインターセクションとして考えることを提案したという意味において、ジョージは、まさにプルラリティ社会学の創始者と言えるのです。

ワイル/タンが語る「参加型社会/コネクテッド・ソサエティ」は、そう聞けばたしかにジョージの思想に多くを負っている。財というものがそもそも多様性をもったあるコミュニティ全体によってつくられたものであるなら、それをリバースエンジニアリングして、コミュニティを正しく動員することができれば、みんなにとって有用な「財」を生み出すことができる。それはまさにオードリー・タンがコロナ禍の施策で実現したことでもあった。「財」をコミュニティのなかの多種多様なプレイヤーが交錯するインターセクションと見なすアイデアは「私有財産制度」のなかで凝り固まったわたしたちの思考をたしかに緩め、広げてくれる。

この「インターセクション」の語は、個人のアイデンティティを考える上でも重要な概念となる。そこにドイツの社会学者ゲオルク・ジンメルが登場する。本のなかで、ワイル/タンはジンメルを「ソーシャルネットワーク」という概念の創始者として紹介している。

ジンメルの「インターセクショナル」なアイデンティティ理論は、伝統的な個人主義/原子主義(マックス・ヴェーバーの著作に特徴的に見られ、リバタリアニズムにも深い影響を与えた)と集団主義/構造主義(エミール・デュルケームの社会学に特徴的に見られる考えで、テクノクラシーに深く影響を与えた)の双方に対するオルタナティブを提示しました。

ジンメルの見解では、人間は極めて社会的な生き物であるため、そのアイデンティティは社会関係を通じて形成されていきます。人間は、社会的関係によって束ねられた集団、言語的関係によって束ねられた集団、あるいは共通の関心や目的などによって束ねられたグループなどに参加することで、自己意識や、人生の目標や意味を獲得していきます。(略)

社会が都市化すると、社会的関係は多様化します。人びとは、あるサークルで働き、別のサークルで礼拝し、3番目のサークルで政治的な大義を支持し、4番目のサークルでレクリエーションを楽しみ、5番目のサークルでスポーツチームを応援し、6番目のサークルで差別されていると自認するといったかたちで多様化し、それらが合わさって人のアイデンティティを形成します。ただし、帰属するサークルの数が多様になればなるほど、他の誰かと似たアイデンティティを共有する可能性は低くなっていくのです。

ワイル/タンはここで、分人化する社会におけるアイデンティティ・ポリティクスがもたらす隘路をさらっと指摘している。多極的に分人化したアイデンティティは、一方で、自身の「ユニークネス」の感覚をわたしたちに与えてはくれるものの、「孤立し/誤解されている」という感覚をももたらす。しかし、ジンメルは、こうした分裂は、国民国家がその拠り所とする「平等主義的個人」に則って「個人」というものを想定するからこそ起こるのであって、「個人」というものは、むしろ現代の都市社会の複雑性とダイナミズムから発生する「財」と考えるべきものだと指摘した、とワイル/タンは読み解く。

ワイル/タンはここで「財」とも「性質」とも訳すことができる「プロパティ」の語を用いているが、アイデンティティの問題にあたって、それを私有財産をめぐる議論とオーバーラップさせているのは、あえてだ。これからのデジタル・デモクラシーを構想する上では、財産というものを「ネットワークのインターセクション」と考え、それを表現しうるシステムが必要だとワイル/タンは語るが、個人のアイデンティティをめぐるデザインもまた同様に、個人を「ネットワークのインターセクション」と見立てる必要があると言う。

個人は、実際にはコミュニティの成長、増殖、交差から生まれるのです。真に公正で効率的な財産制度が、ネットワーク化された相互依存関係を踏まえたものであるべきなのと同様に、現在の生活を真にエンパワーしサポートするアイデンティティ制度は、その構造を反映していなくはならないのです。

上から、ヘンリー・ジョージ、ゲオルク・ジンメル、ジョン・デューイ、ノーバート・ウィーナー。『PLURALITY』のビジョンの基礎をなす4人の思想家。Photo by Bettmann, Apic/Bridgeman via Getty Images, JHU Sheridan Libraries/Gado/Getty Images, Between

デューイの希望とウィーナーの絶望

ジンメルの見方に立つなら、個人というものがこれだけ動的で流動的なものであるならば、当然社会集団も同様に動的で流動性の高いものとならざるを得ない。古い集団は消え、代わりに絶えず新しいものが生まれてくる。社会は絶えず新陳代謝を繰り返している。こうした観点から、ワイル/タンは、今度はアメリカの思想家ジョン・デューイの思想へと導かれていく。なかでも、ワイル/タンがとりわけ注目するのは、デューイが主著とされる『公衆とその諸問題』のなかで語った「emerging public」(創発的公衆)という概念だ。

デューイの民主主義と創発的公衆の概念は、ジンメルの(非)個人的アイデンティティの哲学の合わせ鏡となって、わたしたちが通常抱く民主主義の観念に揺さぶりをかけ、さらには覆してしまいます。この概念における民主主義は、固定された国境をもった国民国家のための静的な代表制度ではありません。それは、市場よりもさらに動的なプロセスで、自らを複雑な社会問題が交差するインターセクションであることを自認することで、社会制度の刷新・再想像に取り組む、創意に富んだ起業家のような人びとによって主導されるのです。国民国家の基礎となっている標準的な投票制度は、こうしたプロセスと比べるなら、量子力学と引き比べたときのニュートン力学と同じくらい精彩を欠いたものに見えてしまいます。真の民主主義もまた、プルラリティに根ざした動的なものでなくてはならないのです。

ここまで見たヘンリー・ジョージ、ゲオルク・ジンメル、ジョン・デューイの思想は、改めて整理するなら、「ネットワーク化された社会における主体間の相互依存的な情報の交換と創発的な価値の生成の仕組み」をめぐるものと換言できそうだが、その問題を純粋科学として理論化した人物が、「サイバネティックス」の生みの親、ノーバート・ウィーナーだった。ワイル/タンは、現在のコンピュータの原理ともなったウィーナーの情報理論を紹介するのはほどほどにして、彼が第二次世界大戦を経たばかりの世界のありように抱いていた危機感に注目し、紹介している。

ウィーナーは性格的にも、政治的にも、平和主義者でした。彼は、資本主義というものを、サイバネティックな安定性と恒常性をめぐる基本原理から逸脱したものだと厳しく批判し、責任あるテクノロジーの使い方がラジカルに提案されなくてはならないと主張しました。彼は、社会が抜本から変革されなければ、自分の科学的研究が無に帰すよりも悪い結果になってしまうという絶望的な気持ちから、『サイバネティックス』の序文にこう書きました。「この新しい研究分野によってもたらされるものが、権力によって使われるのではなく(権力はその存在条件そのものによって、常に最も良心に欠いた者の手に落ちるのです)、むしろ人間と社会に対するよりよき理解を深めるために使われることを望む人たちはいます。しかしながら、わたしがこれを書いている1947年時点において、それは望みの薄い希望であると言わざるを得ません」。こうした悲嘆のなか、ウィーナーが多くの社会科学者や社会改革者と親交を深め、彼らが「この本に含まれる新しい考え方を、少しでも社会にとって意味あるものにしてくれる」ことに期待を抱いたのも無理はありません。

ウィーナーは、彼の研究が社会にとって意味のあるものだという信念をもってはいましたが、そこに希望を見いだすことはしませんでした。彼は、そうした社会変革が必要であることを疑いはしませんでしたが、それが実現する可能性を信じることができなかったのです。

ワイル/タンが4人のビジョナリーの最後にウィーナーを挙げたのは、ウィーナーの抱えていた絶望こそが、わたしたちがデジタル・デモクラシーにおいて乗り越えなくてはならないハードルだと考えたからだろう。「権力はその存在条件そのものによって、常に最も良心に欠いた者の手に落ちる」ことの必然を情報理論の観点から語ったウィーナーのペシミズムを、情報テクノロジーをもって乗り越える。そんな難題をあえて掲げたところにワイル/タンの真摯さと、野心の大きさを見ることができる。

社会をアップデートするために社会思想をアップデートする

いずれにせよ、「デジタル・デモクラシー」の基礎をなす4人に共通しているのは、「自然科学が観察する自然現象よりも、ときにさらに複雑でもある、社会の複雑性や階層性に対する理解」だと、ワイル/タンは語る。ワイル/タンは、そこから、その複雑さを複雑さのままに掬い取り、いかにそれを社会技術としてデザインしうるかをめぐる、より具体的な議論へと分け入っていくことになるが、ここから先は直接本に当たっていただくとして、ここまで『プルラリティ』の前段に当たる部分を長々と解説してきたのは、この本の基本的なスタンスを紹介しておきたかったからだ。

ここまでで明らかなように、本書『PLURALITY(プルラリティ):協働テクノロジーと民主主義の未来』は、社会は複雑なものだという前提に立った上で、それに適合した社会技術を構想しようとする。そう言ってしまうと簡単なことのように思えてしまうが、社会というものを合理的に把握することが当たり前とされてきたわたしたちの社会において、社会の複雑さを見通すことは、言うほど簡単ではない。わたしたちが社会というものを測定する際のツールが「客観的」で「合理的」なものばかりであればなおさらだ。しかしながら、そうした科学的な尺度とは異なるやり方をもって社会を知ることができないかと苦闘とイノベーションを重ねてきた領域がなかったわけではない。ワイル/タンによれば、それは社会学という領域だ。

量子力学や生物学や神経科学といった20世紀の新しい科学が世界の複雑性を明らかにすることで近代科学を刷新し、わたしたちの世界が、すでにそうした新しい科学がもたらした知見を応用した技術を基盤としているにもかかわらず、社会や制度を考えるときのわたしたちの思考の枠組みは、相変わらず近代科学の頃のままだ。といって、社会を観察する学問が、刷新されないままずっと停滞してきたのかといえば、もちろんそんなことはない。社会そのものの見方をアップデートする試みは、ジョージやジンメル、デューイといった人びとが切り拓いた社会学、あるいは文化人類学といった領域で絶えず進行してきた。ワイル/タンはそれらをあえて「プルラリティ社会学」と名づけてみたりするのだが、『PLURALITY』は全編にわたって、そうした社会科学の成果を援用しながらありうべきテクノロジーを構想しようと試みたという点で、これまでのテック本とはだいぶ味わいが異なっている。

わたしたちはとかく、いまある社会の上にバサッとテクノロジーをおっかぶせて、そこに何らかの変化が起きたらそれを未来と呼ぼう、といったやり方で未来とテクノロジーの関係を考えてきた。ところが『PLURALITY』は、ほとんど未来については語らず、過去の話にほぼ終始している。ワイル/タンのアプローチは、むしろ、社会やそこにいる人間というもののフレーミングを変えることで、そこにテクノロジーの新たな使い方を見いだすというものだ。であればこそ、そこで語られることは未来ではなく、すべてが「いまここにある社会」を対象としている。

まとめるならこうだ。社会は複雑なのに、あらゆる制度や技術は、複雑さを前提としていない。ならば複雑さを前提にしたとき、どんな制度や技術がありうるのかを問うてみよう。ただし、社会の複雑さを捉えるためには、そのための枠組みや方法論が必要となるので、それを20〜21世紀の社会科学の豊穣な成果のなかから探してみよう。ワイル/タンはそんな思考の旅へと読者を誘う。

そう言ってしまうと、まるでアカデミアの成果を簒奪しているかのように感じられるところもあるかもしれないが、あえて風呂敷を広げるなら、『PLURALITY』には社会科学そのものの価値も、プルラリティという思想を通じて、いい意味で再編成しうるのではないかと目論んでいるような節さえある。

本書で語られる社会科学上の個別の議論については、専門家から見れば物足りなかったり恣意的なものに見えたりすることもあるのだろうとは思いつつも、社会をアップデートすることと社会科学/社会思想をアップデートすることは同義であるということに、ここまで正面から向き合ったテック本は、これまでそんなになかったように思う。大それた試みかもしれないが、価値ある蛮勇だと言っていいのではないかと思う。願わくば、社会科学の側から意義ある応答があらんことを。

グレン・ワイル、オードリー・タンとプルラリティコミュニティによる著書『PLURALITY(プルラリティ) 協働テクノロジーと民主主義の未来』は、2025年5月、ライツ社より刊行予定

次週10月29日は、ゲームのアクセシビリティをめぐる、ひとつの取り組みを紹介します。スポットライトを当てるのは、2004年の設立以来、より多くの障害者たちがゲームを楽しむことができるよう、多彩な活動を展開してきたアメリカの非営利団体AbleGamers。広がりゆく世界への“窓口“であるゲームにアクセスできるということの、普遍的な意義を考えます。お楽しみに!