いつかいなくなるというデザイナーと、その「力」について:3DCGデザインの俊英・八木幣二郎の試み

かつて作家ウンベルト・エーコは、共著『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』を世に問うた。そのエーコ生誕の70年近く後に、八木幣二郎はこの世に生を享けた。現在20代半ば、グラフィックデザイン界の権威たるギャラリーgggで個展開催中である八木の思考は、刺激的だ。デザインの「力」を大胆に前景化しつつ、デザイナーなき未来をも夢想する。創造性をめぐるその魅力的な矛盾について、本人に話を聞いた。

個展準備段階でのインタビュー時に広げられた、巨匠たちによるポスターデザインを再解釈した八木の新作の色校正(個展会場で飾られているものとは、サイズも細部の色味も異なる)。一番上にあるのは、長友啓典が1967年に日本宣伝美術会(日宣美)で受賞した、著名な「ジャンセン」のポスターへの再解釈。八木による新作のポスターはすべて3DCGが用いられている

引っ越したばかりだという自宅で、アートディレクター/グラフィックデザイナーの八木幣二郎に話を聞いたのは、ちょうど現在開催中の個展「NOHIN:The Innovative Printing Company 新しい印刷技術で超色域社会を支えるノーヒンです」の準備に明け暮れている、その日々の最中だった。7月10日(水)まで、ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)で催されている同展は、若手としてはggg史上異例のことであると同時に、その副題が示しているように、非常に謎めいてもいる。

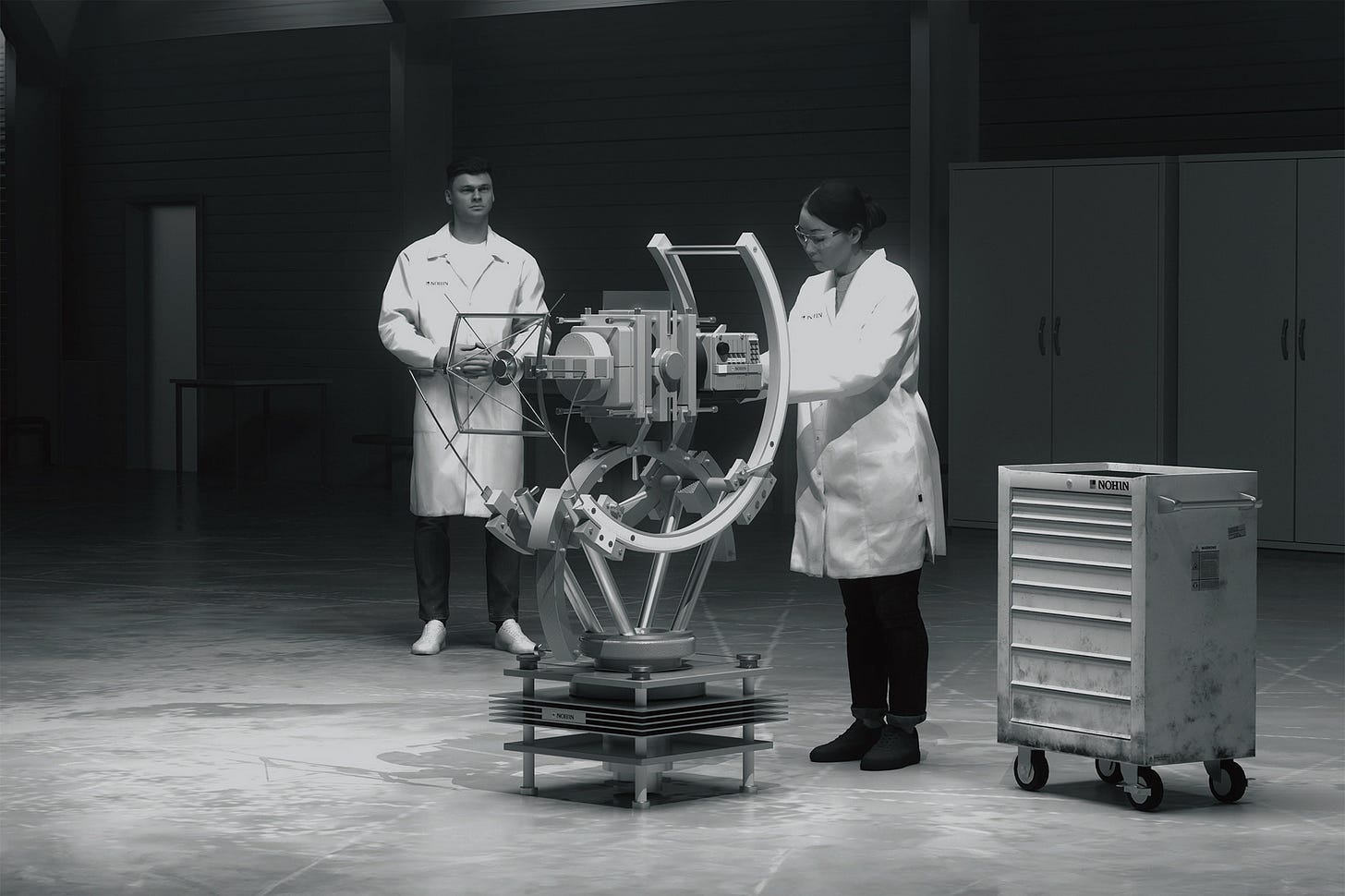

1階のフロアで紹介されるのは、SF的設定による架空の印刷会社「NOHIN社」のCI(コーポレート・アイデンティティ)。地階で展開されるのは、日本の巨星デザイナー10名の傑作ポスター約20点と、八木が普段から駆使する3DCGによる、ポスターを再解釈した新作だという。どちらのフロアも、“並行世界”がひとつのキーワードでもあるそうなのだが……。

にわかには理解できないものの、八木の視野に浮かび上がっているものはおそらく現代の創造行為全般に何かしら関連しているのではないか、個展をきっかけに話を聞くことでそうした問題意識について語ってもらえるのではないか、とWORKSIGHT編集部は考えた(例えば気になっていたのは、生成AIに関する八木の見解だ)。そして、悩みながらすこしずつ繰り出す八木のことばは、予想通り、いや想像を超えて、ある種の予兆に満ちていた。

interview and text by Ryota Akiyama and Fumihisa Miyata

photographs by Hana Yamamoto

八木幣二郎|Heijiro Yagi 1999年、東京都生まれ。グラフィックデザインを軸にデザインが本来もっていたはずのグラフィカルな要素を未来から発掘する、という手法を標榜しする。ポスター、ビジュアルなどのグラフィックデザインをはじめ、CDやブックデザインなども手がけている。主な展覧会に、個展「誤植」(2022年/The 5th Floor[東京・根津])、「Dynamesh」(2022年/T-House New Balance[東京・水天宮前])、グループ展「power/point」(2022年/アキバタマビ 21[東京・末広町])がある。

嘘をつくデザイン

──今回の展示は、どのような発想でつくられているのでしょう。そもそも、「NOHIN社」とは何なのでしょうか。

gggは、その場所自体が歴史のあるギャラリーで、展示をするにしても普段は回顧展がベースなんですね。新作をそこで出すということが、基本的にない。まだグラフィックデザイナーとしてのキャリアの浅い僕が、自分の手がけたものをアーカイブ的に展示するということはあまり現実的ではないので、どうしようかとギャラリーの方と一緒に考えていったときに出てきたアイデアが、今回の2フロアでの展示なんです。

お客さんが最初に入ってきたときに目にするのがNOHIN社に関する展示なんですけど……gggという場所自体1986年にDNP(大日本印刷)が設立したもので、そこにまるで昔から存在しているかのような大企業である印刷会社のアーカイブを立ち上げれば、事前情報なく入ってきた人であれば普通にリアルなものだと勘違いしてもらえるぐらいの構造がつくれるな、と。かなりいろんな会社の沿革やデザイン設計などを参照して、コラージュしています。

上:「NOHIN:The Innovative Printing Company」展のメインビジュアル。 下:NOHIN社のCIをつくり上げていく際に、八木が参考にしたというさまざまな企業・組織の資料の一部

──なぜそんなフィクションを立ち上げるのか、不思議なのですが……。

3年ぐらい前から、デザインが本来もっている力のこと──ときに人を狂乱させるほどにアイコニックなものをつくることができて、その先にはプロパガンダであるとか、戦争と関係していくような力のことを、ずっと考えていたんです。そうしたデザインを、いつか完全にSF的な設定のものとして表現してみたいな、と。例えば、長い歴史をもつ大企業の社内展示などを見にいくと、明らかに戦争に関係しているにもかかわらず、作品の一部やキャプションが微妙に隠されたものになっていることってあるんです。そうしたことを、デザインの力を用いながらやってみたかったんですね。

──デザインの力、ですか。

そんなことを考えながらたまたま読んでいたのが、浦沢直樹さんの『BILLY BAT』という漫画でした。コウモリのアイコンが重要なモチーフになっていて、それが世界各地で発見され、それこそケネディ暗殺や9.11なども含めて世界のすべてにつながっている……というような作品なんですが、読みながら「これ、めっちゃデザインの話だな」と感じていたんですよ(笑)。ちょうどそんなときに、gggから声がかかったんです。

ファナティック/フィクショナル

──なるほど……まだわからない部分もありますが、地階の展示のお話もうかがっていくと、また見えるものがあるかもしれません。浅葉克己、勝井三雄、亀倉雄策、杉浦康平、田中一光、戸田ツトム、長友啓典、福田繁雄、松永真、横尾忠則といった名だたる協力作家たちの名作ポスターと、それらを再解釈した八木さんの新作が展示されるようですね。

ひとつの軸になるのは、長友啓典さんの「ジャンセン」という、あまりに有名なポスターです。「ジャンセン以前/以後」といわれるくらいのもので、それまでは目的があってポスターをつくるということが主だったのが、ジャンセン以降はガラリと作家性を出したものに変わっていった、ということがあります。具体的には、蛍光オレンジの紙にホワイトのシルクスクリーンで水着の女性が刷られているのですが、水着の広告なのに水着も映っていなければ、女の人もシルエットだけ、それでジャンセンと書いてあるのみ。何の広告かわからない、というぐらいのポスターなんです。

──デザインのありようが変質した、ということですね。

一方で亀倉雄策に象徴されるように、オリンピックや万博といった、ナショナリズム的なものとデザインの関係性についても考えています。例えば東京オリンピックを控えた1962年、日宣美で永井一正たちが提案した日の丸のデザインは、円の直径を旗の縦の長さの3分の2に変えるというもので、後年1998年の長野五輪で実際に採用されている、というようなことがある。

オリンピックや万博などに関するデザインが共同体を動かす役割を果たす、そうしたデザインの大きな力というのは何だろうと考えるわけですが、今回自分の作品において、その力につながるようなものを完全に嘘のものとしてデザインしてしまったらいいのでは、という発想に至ったんです。

──嘘というお話は、そこと絡むわけですね。ファナティックなものも含めたデザインの力を援用しつつ、同時にフィクショナルなものとする、と。NOHIN社の話も、歴史的なポスターの新解釈にしても、発想はつながっているのですね。

NOHINという社名もいろいろ考えた結果でして。逆から読んでいただくと……。

──……? あ、なるほど!

嘘については、実在しないものに関する告知ポスターという例も、デザインの歴史上よくあるものなんです。それを僕たちは本当にあったことに関するポスターのように見てしまうわけですが、それを逆手にとれないかな、と。さらにはgggという場所自体がデザインの世界では権威のある場所ですから、それはいわば嘘を本当にできる場所でもあり、本当にしてしまった上でアーカイブする場所でもあるので。後の時代からも、実際にあったかのように見えるでしょうし。

──とはいえ新解釈されたポスターは、まさにそうしたデザインの力を踏まえつつも、基本的には当時果たしていたような告知機能は何ら果たさないものであるわけですよね。

そうですね。厳密に言えば、実は今回1点だけ、未来の出来事に関する“告知”として機能するポスターが展示されます。

先達の意匠を再解釈した新作ポスターの色校正

デザイナー不在のデザイン

──そもそも、八木さんは3DCG用のソフトウェアである「ZBrush」を用いながら、三次元空間から二次元平面へ、特に印刷技術を用いて転換していくような手法をとられていますよね。どんな経緯によるものなのでしょうか。

もともとはILM(インダストリアル・ライト&マジック)やルーカスフィルムが手がけた映像が大好きで、クリーチャーとかをつくるコンセプトアーティストになりたかったんです。それで美術系の高校に行ったら、現代美術が面白くなった。ただ美大に入ったら、デュシャンだとか、正直に言いますとすでに本で読んだことばかりみんなと一緒に教えられるので、どうしようかと。そんなときに受けたのが、それこそDNPでDTP(デスクトップ・パブリッシング:パソコン上での印刷物データの制作)をやっていた方の授業だったんです。

そのあたりからデザインを学ぶようになって、どんどん楽しくなっていったんですが、それまで使っていた3DCGのソフトウェアに比べて、後から使うようになったイラストレーターなどの描画的なツールの身体性が合わないといいますか、違和感があって。例えば、それまで粘土みたいにグニャグニャ引き伸ばせていたのが、とたんに不自由になる、というようなことですね。

──平面デザインの面白さと、そのツール上の不自由さがあった、と。

とはいえ3DCGも独学なので、いまでもUV展開やアニメーションというような、不得意な技術も多いんです……(笑)。

──独学のまま、その手法を突き詰めているんですね。

学生時代は、いきなり周りの友人にデザイナー宣言をしたこともありましたね、「俺、デザイナーになったから仕事くれよ」って。当然、全然来なかったんですけれど(笑)。そんなときに初めて仕事をくれたのが、先ほど触れた“告知”ポスターの展示において今回テクストを書いてくれる、アーティストの布施琳太郎さんです。布施さんがキュレートして横浜赤レンガ倉庫で開催された『The Walking Eye/歩行する眼』という展覧会のビジュアルをつくったときが、CGをグラフィックデザインに導入した最初でした。

並行するように、印刷技術や本にも惹かれていったんですよね。デザインを勉強するなか、めちゃくちゃハードコアな造本や印刷をしているアートブックとかに出会うんです。すごいなこれ、最小単位の現代美術作品を体現しているかたちだな、と。大学の卒業制作は「本の缶詰」というモチーフで、鉄の箱に紙を溶かす除草剤と文庫本を入れて、10年かけて液状化させていくという作品でした。

──「本の缶詰」のお話もそうですが、デザイナーがいなくなった後も展開されていくデザイン、というようなことに関しては一貫してご関心をおもちですね。

なんで興味があるんでしょうね……SFが好きで、人がいなくなった後の世界のデザインにロマンを感じるということもあるんですけれど、特に強く惹かれるのは、たとえば放射能のハザードシンボルのような、デザイナーがいなくなった後にもデザインされ続けるシステム、というようなものなんですね。

シンプルに、これから先、グラフィックデザイナーがやる仕事というのはどんどんなくなっていくだろうなとは感じているんです。例えばデジタルフライヤーなどはもはやデザイナーが入らなくてもいいかもしれない。他方で、これまでの印刷技術をふんだんに使えるうちに使ってみたいという気持ちもある。そのあいだで、デザインをつくっているという感じですね。

「本の缶詰」に入れられ、溶けていった文庫本

まるで社会と関係しているように

──これまでのグラフィックデザインの力を援用しながら、デザイナーがいない世界も考えるというのが面白いですね。

グラフィックデザインがなぜ成立するのかというと、社会に密接に関係しているように見えるから、だと思うんです。

──社会に関係している「ように」、ですか?

例えば亀倉雄策の東京オリンピックのポスターも、日の丸と「TOKYO1964」しか入っていない。冷静によく見たら、わけがわからないですよね(笑)。インディペンデントな仕事をしている人も含めて、デザイナーって本人たちは、あまり社会と密接につながっているとは思っていない気がするんですよ。でもなぜかつながっているように外からは見えることによって、亀倉のようなデザインも成立する。あるいは、SNSなど含めてデザイナーが炎上するということも、象徴的な気がします。本人たちはそうした気持ちはもっていなくても、外からは公のものに見える、ということなのかもしれません。

──ちなみに、そうしたグラフィックデザインの今後を考える上でも、生成AIは気になるトピックだと感じます。八木さんからは、生成AIはどう見えていますか。

正直に言うと、あまり考えたことがなかったですね、難しいな……。すこし遠いところから話すのですが、「誰々っぽいデザイン」というのはそれこそ生成AIがつくれるものだとは思うのですが、今回の展示に関して僕は、巨匠たちへの100%のオマージュにはしたくなかったんですね。“並行世界”で存在した歴史的なポスターの流れ、というものを僕の新作でつくりたいと思った、ということがあります。

予想の外部と、逆算不可能性

──「っぽい」の反復から、まず脱却する、と。

また、今回も含めて作品をつくるときに常に考えていることのひとつは、作業の逆算不可能性ですね。3DCGを何個ものソフトウェアに通して、それを手描きに直して、またCGに戻して、プリントアウトして、また手描きして……というようなことを、普段ひたすらやっているんですよ。パッと作品を見たときに、「ここはこのツールのあの機能を使ったな」といったことが絶対に逆算されないようにしたいんですね。そういうものも、データを生成AIに食わせたら出力されるのかどうかわからないので、迷いながら話してはいるんですが。

──おっしゃるような作業の逆算不可能性と、AIのブラックボックス問題は、似て非なるものかもしれませんね。

ただ、将来的に生成AIの機能が本当に向上してきたときは、作業の一部として使う可能性はあるような気もします。それは先ほど言ったような、たくさんの手順をかませていくときのひとつのツールとして、ということですね。普段から3DCGを制作するなかで、僕がソフトウェアを完璧には使いこなせていないからでもあるのですが、自分が予想していない光の屈折だとか、あるいは思いもよらぬテクスチャーだとかが、パッとランダムに出る瞬間があるんですよ。

あとCGデータの色って、印刷の基本方式としてのCMYK(シアン、マゼンダ、イエロー、キープレート)で構成されていないので、そのまま印刷すると色がめっちゃトンだり、逆に沈んだりして、そもそも写真と違って操作できる色情報もないために、予想もしていないことが起こって面白いという場合があるんです。生成AIも、そうした使い方においては楽しんで使えそうな気もします。先ほど話した、最初期につくった本が溶けていくブックデザインにつながるような意識は、ずっともっていますね。手放した先に、何か面白いものが見えてくる、という予感は常に抱いています。

次週6月11日のニュースレターは、2022年に開催された現代アートの祭典「ドクメンタ」第15回で芸術監督を務めた、インドネシア出身のアート・コレクティブ集団「ルアンルパ」に迫ります。お楽しみに。

【新刊案内】

photo by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』

どんなにグローバリゼーションが進もうと、料理は「その時/その場所」でしか味わえない。どんなに世界が情報化されようと、「食べること」はバーチャル化できない。料理を味わうという体験は、いつだってローカルでフィジカルだ。歴史化されぬまま日々更新されていく「その時/その場所」の営みを、23の断章から掘り起こす。WORKSIGHT史上、最もお腹がすく特集。

◉エッセイ

#1「サフラジストの台所」山下正太郎

#2「縁側にて」関口涼子

#3「バーガー進化論」ジェイ・リー/ブルックス・ヘッドリー

#4「ハイジのスープ」イスクラ

#5「素晴らしき早餐」門司紀子

#6「トリパス公園の誘惑」岩間香純

#7「パレスチナ、大地の味」サミ・タミミ

#8「砂漠のワイルドスタイル」鷹鳥屋明

#9「ふたりの脱北者」周永河

#10「マニプールの豚」佐々木美佳

#11「ディストピアの味わい」The Water Museum

#12「塀の中の懲りないレシピ」シューリ・ング

#13「慎んで祖業を墜すことなかれ」矢代真也

#14「アジアンサイケ空想」Ardneks

#15「アメイジング・オリエンタル」Go Kurosawa

#16「旅のルーティン」合田真

#17「タコスと経営」溝渕由樹

#18「摩天楼ジャパレス戦記」佐久間裕美子

#19「石炭を舐める」吉田勝信

#20「パーシャとナレシュカ」小原一真

#21「エベレストのジャガイモ」古川不可知

#22「火光三昧の現場へ」野平宗弘

#23「収容所とただのピザ」今日マチ子

◉ブックガイド

料理本で旅する 未知の世界へと誘う33 冊のクックブック

◉表紙イラスト

今日マチ子

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0930-9

アートディレクション:藤田裕美

発行日:2024年5月15日(水)

発行:コクヨ

発売:学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税