「通り」という時間の層へダイブする:ベルリンの雑誌『Flaneur』の主観的ストリートの歩き方

毎号、世界のどこかひとつの通りに焦点を当て、普段は目に見えないその土地の歴史や人びとの営みを主観的・文学的に描く、ベルリン発のインディペンデント・マガジン『Flaneur』(フラノイア)。「1本の通り」という限定的で局所的なフレームワークは、かえって広がりゆく創造性の扉を開き、わたしたちをミクロコスモスへと誘う。

2013年にベルリンで創刊された雑誌『Flaneur』(フラノイア)。毎号、世界各国の都市のとある1本の通りに焦点を当て、その場所に重なり合う生活や歴史をひもとくインディペンデントなマガジンプロジェクトだ。

創刊号の「カント通り」(ベルリン)をはじめ、「フォキオノス・ネグリ通り」(アテネ)、「ブリヴァールノエ環状道路」(モスクワ)、「康定路(カンディンルー)/萬大路(ワンダールー)」(台北)などの世界各地の通りをテーマに、これまで全9号を発行してきた。創刊以来、ユニークなコンセプトと美しいグラフィックデザインで数々の賞を受賞し、クリエイティブ業界を中心に世界中にファンが存在する。

その制作プロセスは独特で、編集チームは毎回現地に約3カ月間住み、ひたすらその通りを歩くなかで、後に寄稿者や協力者となる地元アーティスト、作家、店主、活動家、古くからの住人らと知り合う。そして誌面上には、現地での出会いを通して集まった詩的なテキスト、音楽、パフォーマンス、写真シリーズ、コラージュ、ドローイングなど、ごく主観的で文学的な語り、そしてさまざまな「異なる視点」が展開される。

「雑誌」という枠を超えて、世界各地の人びととダイレクトにつながってきた『Flaneur』。その歩みとこれからについて、編集長のひとりであるグラシナ・ガーベルマンに尋ねた。

interview & text by Makoto Okajima

photographs courtesy of Flaneur

グラシナ・ガーベルマン|Grashina Gabelmann 『Flaneur』の編集長兼創刊メンバー。ファッション・ジャーナリズムを学び、作家、小説の翻訳家としても活動する。個人では、アーカイブ、個人的・集団的ナラティブ、コミュニティ・ビルディングなどのプロジェクトに取り組んでいる。© Mario Heller

「遊歩者」という都市の観察法

ヴァルター・ベンヤミンは語る。「街路(street)はこの遊歩者(flaneur)を遥か遠くに消え去った時間へと連れて行く。遊歩者にとってはどんな街路も急な下り坂なのだ。この坂は彼を下へ下へと連れて行く。母たちのところというわけではなくとも、ある過去へと連れて行く。この過去は、それが彼自身の個人的なそれでないだけにいっそう魅惑的なものとなりうる」。わたしたちにはまだ、ここに付け加えられることがあるはずだ。

『Flaneur』第1号、冒頭のエディターズ・ノートにこうつづられている。このテキストにもあるように、「遊歩者」(flaneur)とはヴァルター・ベンヤミンが著書『パサージュ論』で語った、19世紀のパリに出現した、街を目的なく歩き回る人びとのことだ。いわく「遊歩者」は、都市を遊歩しながら観察し、研究し、そして陶酔する。

『Flaneur』の編集長兼創刊メンバーのグラシナ・ガーベルマンは次のように語る。

このタイトルは、わたしたちのアプローチをよく表していると思います。ある通りについて時間をかけて探求し、主観性を自覚し、記憶をさかのぼり、さまざまな時間の層に飛び込んでいく。わたしたちの関心は、ベンヤミンが論じた「遊歩者」の文学的性格よりも、散歩のテクニックにあります。

「1号につき1本の通り」という雑誌のアイデアは、創刊メンバーのひとりであるリカルダ・メスナーのものだった。グラシナと、その友人であり作家・作曲家として活動していたファビアン・サウルは、リカルダと初めて会った日にこのアイデアを聞かされた。すぐに意気投合した3人は一緒にコンセプトを練り、グラシナとファビアンが共同編集長を務めることになったという。

リカルダはベルリンで生まれ育った後、ニューヨークで働いていました。その後、再び故郷に戻った彼女は、自身が幼少期を過ごした西ベルリンがまったく新しい場所のように見えたといいます。ちょうどヴァルター・ベンヤミンが、子ども時代を過ごしたベルリンに戻ってきたようにね。だから創刊号では、リカルダにとって思い入れの強いベルリンのカント通りを取り上げることにしました。

『Flaneur』のサブタイトルは、「ある通りの断片」(Fragments of a street)。創刊号では、ベルリンの写真家が通りにあるバーで過ごしたひと晩のドキュメント、作曲家がこの通りをテーマに制作したサウンド「Not so Kantabile」、この地区に住む猫の視点で書かれたストーリーなどが1冊に束ねらている。まるで大都市における日常生活の多面的な年代記をつくり出しているかのようだ。

旅行ガイドや情報誌をつくることには、最初から興味がありませんでした。すべての通りは、誰が見るかによって、またどのようにそこに飛び込むかによって、まったく異なるものになる。ジャーナリスティックな視点で「客観的な真実」──そもそも「客観」というものが存在するかは別として──を追い求めるのではなく、多くの主観的な視点から多様な真実を発掘したいと思っています。

創刊号の「カント通り」(ベルリン)。哲学者エマニュエル・カントの名がついたこの通りには、戦争の爆撃を受けたままの姿で残るカイザー・ヴィルヘルム記念教会、アーティストや映画俳優らが集った伝説的なレストラン「Paris Bar」、高級デザインショップ、アジアや中東などの多国籍レストランが並ぶ

人から人へとつながる現地リサーチ

『Flaneur』の根幹を成すのは、現地での3カ月におよぶ滞在リサーチだ。まずはどの都市をフィーチャーするかを直感的に決める。そして、編集長のファビアンがその国や都市の建築、アート、政治など、ヒントとなりそうなテキストを集めた「Reader」をつくってメンバーに共有する。しかし、それ以上の事前リサーチはほとんど行わず、どの通りを取り上げるかについても、現地を訪れるまでは当たりをつけないでおく。

滞在先はいつも違って、例えば台北ではアーティスト・イン・レジデンスである宝蔵巌国際芸術村に滞在しました。モスクワでは知人のアパートに、そこに住む双極性障害の猫の世話をする代わりに無料で泊めてもらいました。ちなみにその猫は誌面にも登場しています。「その土地に暮らす」ことが重要なので、ホテルなどには泊まりません。

現地滞在中は、文字通り24時間体制で街を歩き、探検し、人に会い、話を聞き、できるだけ多くの時間を路上で過ごす。ある人に会うと、その人が友人を紹介してくれ、その友人がまた別の友人を連れてきて……というように、毎回ドミノ倒しのようにあらゆる分野の人びとと出会うという。

毎回、3カ月間で200人くらいと会うことになりますね。例えばアテネに到着した日、もともと友人だった現地在住の女性が夕食会を開いてくれ、そこで多くのアーティストと知り合いました。あるいは、サンパウロのおばあちゃんが誕生日パーティーに誘ってくれたり、カフェで隣の席に座ったおじさんが、地元の面白い場所について教えてくれたり。旅行では決して行けないような場所に、現地で出会う人たちが導いてくれます。

一方で大切にしているのは、すべての出会いが生産的である必要はなく、すべての行動が意図的である必要がないということ。リサーチの初期段階では、具体的なコラボレーションの目標や結果を求めずに、純粋な興味に基づいて人に会うことが重要だという。そうして断片を収集する過程で、次第に雑誌の焦点が立ち現れてくるのだ。

2021年夏、パリ号の制作のために現地に滞在する『Flaneur』チームと、現地で出会った人びと。Photos by Flaneur Team

“グッとくる”通りの条件

観光客があふれかえり、地元民から嫌われるローマの「ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世通り」、奴隷解放記念日を名に冠したサンパウロの「5月13日通り」、都心と郊外の境界となるパリの都市高速道路「ブルヴァール・ペリフェリック」……ひと口に「通り」といっても、これまで取り上げてきた通りの性格はさまざまだ。

どの通りにするかは、毎回、純粋な直感を頼りに選んでいます。例えば、2号目のライプツィヒのゲオルク・シュヴァルツ通りを初めて訪れたのは10年ほど前。通りに立つアパートの窓は暗く、夜だったのもあって重苦しい雰囲気を感じました。目の前を通り過ぎるトラム(路面電車)には誰も乗っていなくて、ただヘッドライトが明るく輝いて、廃墟のような通りの暗い角を曲がって消えていく。なんとなく居心地が悪くて、わたしたちはその場を離れることにしました。

翌日、良い天気だったので再びこの通りに戻りましたが、昨晩に感じた重苦しさと不快感は変わらなかった。その奇妙さが逆に引っかかって、あえてこの通りを取り上げることに決めました。その後「ゲオルク・シュヴァルツ」の名前を検索してみたら、彼は共産主義者で、ナチスに捕まって投獄され、殺された人物だったのです。さらにこの通りは、1920年代には映画館やカフェ、バーが立ち並ぶ、ドイツ語でいうところの「フラニアーマイル」(歓楽街)だったそう。2号目にぴったりだ、と驚きました。

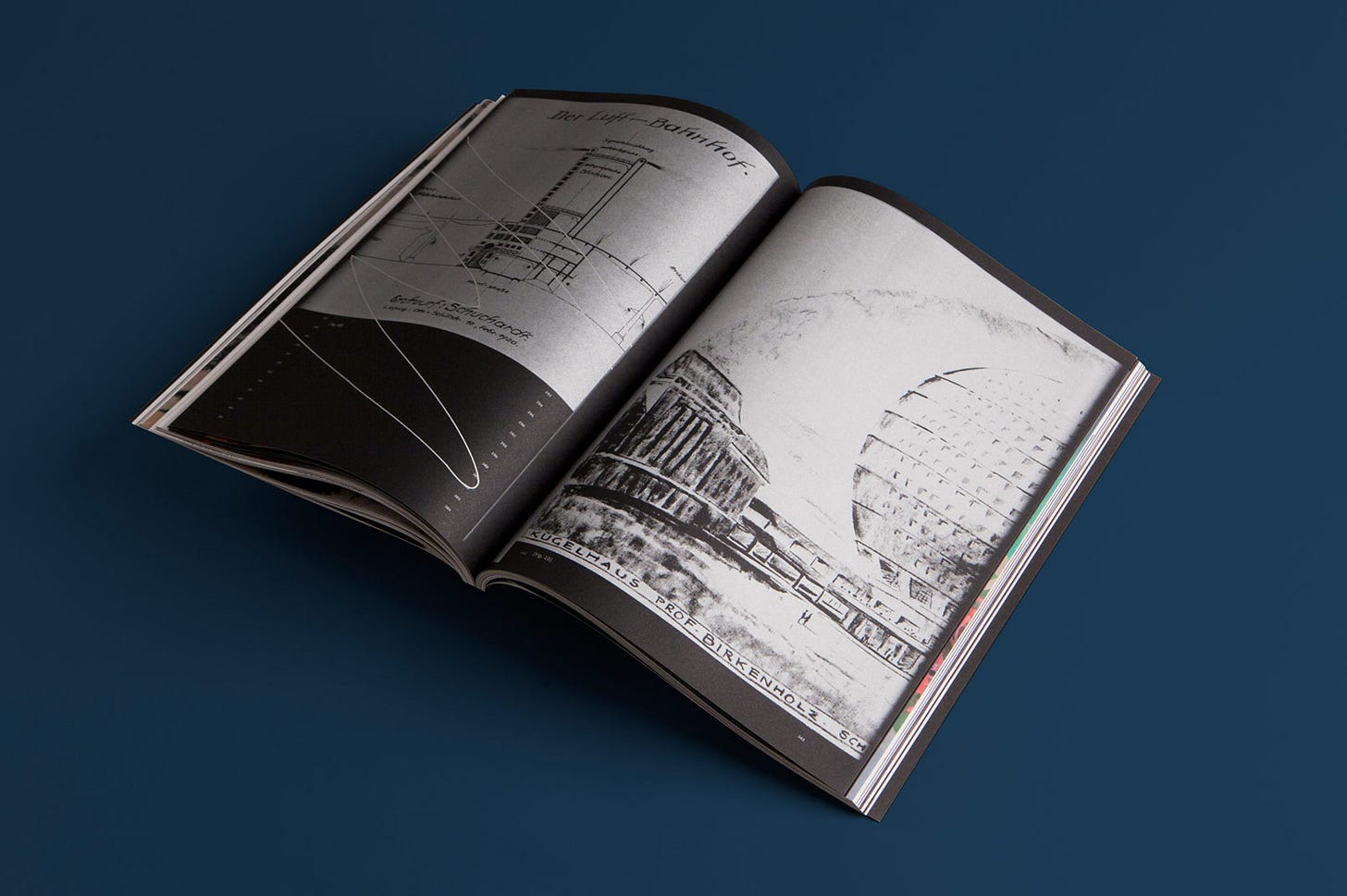

2013年に発行された第2号「ゲオルク・シュヴァルツ通り」(ライプツィヒ)。旧東ドイツ時代、この通りの建築は十分に保全されず、さらにドイツ再統一後には、西側への人口流出によって空き家だらけに。本号では、そんな暗くミステリアスな通りに隠された物語を解き明かそうと試みる。なお近年では空き家再生事業により、この通りにはアーティストのアトリエやフリースペースなどが増えている

台北号で取り上げたのは、最も古い地区である万華区の「康定路(カンディンルー)/萬大路(ワンダールー)」。経済的に貧しく台北の周縁部に位置付けられ、労働者階級や東南アジアからの移民が多く住むほか、日本による植民地時代の建物も残っている。

世界中のさまざまな通りを歩いてきて思うのは、「通り」とは、場所であると同時に時間でもあるということ。康定路/萬大路に決めたのも、時間的・空間的に台北のさまざまなレイヤーを見ることができると思ったからです。日本による植民地時代の建物が残っていたり、通りの端には卸売り市場があったり。他にも重要なお寺や夜市があり、最後は川に行き着きます。ひとつの通りに色々なものがつながっていて、歴史の異なる層が見えてくるようでした。一方で、このエリアは台北の政治家たちにとって誇りに思うようなところではなく、どちらかというと隠しておきたいような人たちが住んでいる。都市が負っている傷が見え隠れするようで、そんな部分に惹かれました。

2019年に発行された第8号の「康定路/萬大路」(台北)。「ポケモン GO」を通して都市の根底にある幾何学的構造を解き明かす試み、採集した植物でこの通りのセックスワーカーの人びとにお茶を入れるアーティスト、川をたどりながら日本植民地時代の都市計画や軍事地図を読み解くエッセイなど、意欲的なコンテンツが集まっている

現地語とのバイリンガル表記

『Flaneur』の人気の理由のひとつは、その挑戦的で自由な発想のグラフィックデザインだろう。アートディレクターを務めるのは、ベルリンでいま最も勢いのあるデザインスタジオのひとつ、Studio Yukikoのミシェル・フィリップスとヨハネス・コンラッドだ。彼らも現地に数週間滞在し、街の看板やグラフィティ、建築などの写真を撮ってデザインのリソースを集める。アートディレクターが実際にその場所に滞在するからこそ、『Flaneur』は毎号、見た目も雰囲気もまったく違うものになる。

わたしたちはみんな活字や紙が好きだったから、雑誌というフォーマットを選んだのはごく自然なことでした。でも、プロジェクトに取り組めば取り組むほど、「雑誌」の境界を押し広げることへの興味が強まっています。印刷物でいかに遊べるか。例えばストリートダンサーのパフォーマンスや、音楽家のフィールドレコーディングを、どのように視覚的に表現できるか。だから現地のアーティストらにオファーする際も、自分がやりたいように自由にやってほしいと言っています。そうして出てきたものには、いつも新鮮な驚きがありますね。

『Flaneur』を特徴づけるもうひとつの要素は、英語と、取り上げた都市の現地語によるバイリンガル表記であるということ。翻訳にかかる手間やコストはもちろん、単純に誌面の面積が2倍になり、それに伴って紙代も輸送コストも上がる。それでもバイリンガルにこだわる理由は何だろうか。

そもそも『Flaneur』というキャラクターは、外部から入ってきたアウトサイダーともいえる。いきなり外から来た人間が、その土地で何かをするということには賛否両論あるでしょう。わたしたちは、現地の人に可能な限りのリスペクトを示したいと思っています。地元の人と丁寧にコミュニケーションをとること、協力してくれた全員に正当な報酬を支払うことと同じくらい、彼らが自分たちの言語で『Flaneur』を読めるということが大切です。それに、英語がコロニアルな言語であるということにも意識的でありたい。異なる言語間で仕事をするのは大変ですが、わたしたちにとってバイリンガルでつくることは非常に重要です。

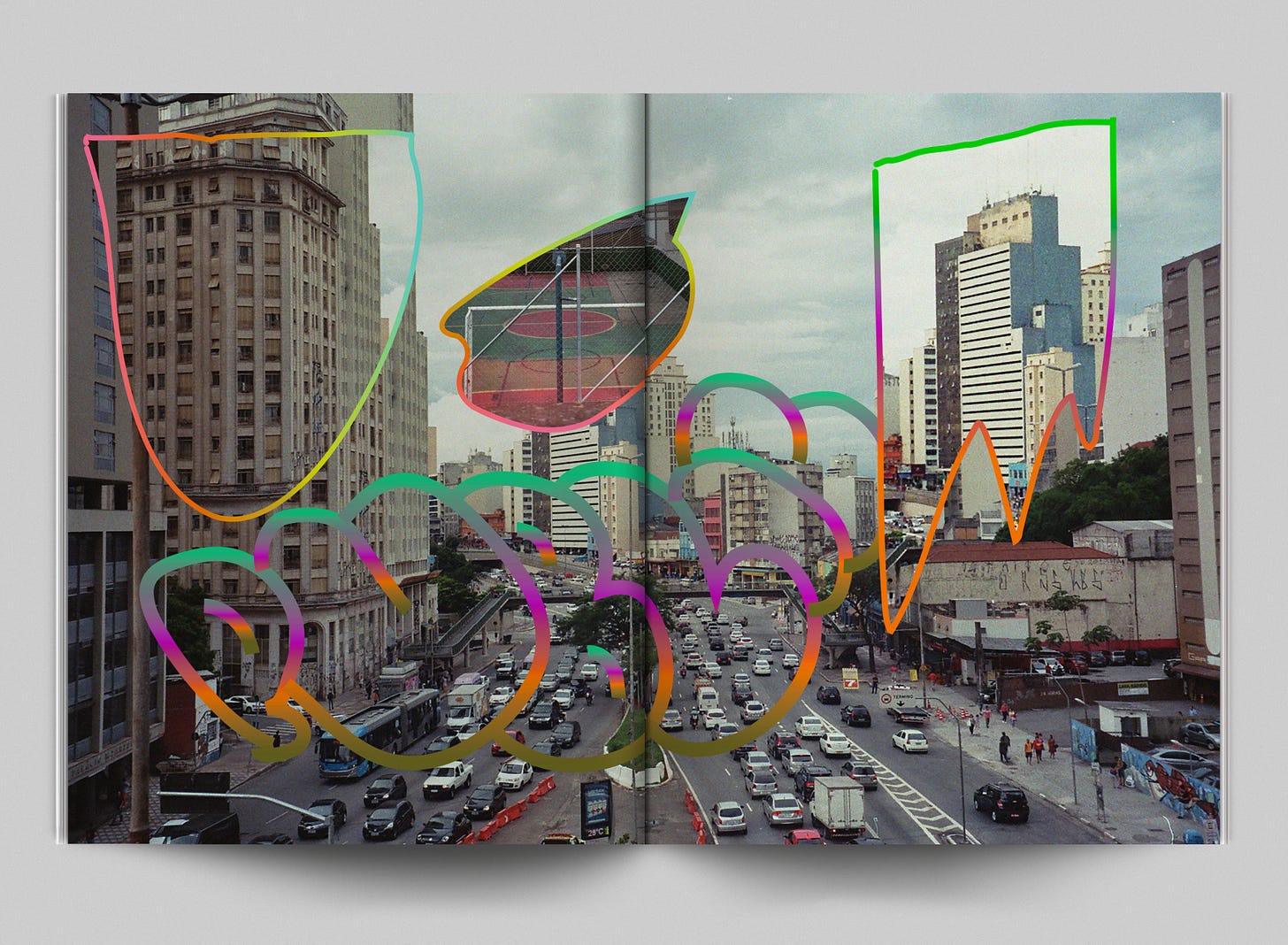

2018年に発行された第7号の「5月13日通り」(サンパウロ)。ブラジルで奴隷制度が公式に廃止された日が通り名になっており、現在でもアフリカ系ブラジル人、イタリア移民コミュニティ、植民地開拓者の子孫である裕福な白人系ブラジル人などの幅広い層が暮らしている。本号では、多様な人びとの日常を捉えたドキュメントをはじめ、この通りにあるステーキレストランと植民地時代後の奉仕文化を関連づける写真作品、カーニバルやサンバ学校から黒人文化をひもとくエッセイなどが並ぶ

危機の時代のインディペンデンス

3カ月間の現地滞在リサーチ、20名近くのアーティストらとの協働、こだわり抜いたグラフィックデザイン、300ページにおよぶバイリンガル表記……。雑誌制作を経験したことのある者なら、『Flaneur』がいかに時間とお金をかけた贅沢なつくり方をしているかがわかるだろう。その背景には、ドイツにおけるフリーの芸術・文化シーンへの支援がある。

ドイツでは国・地方自治体レベル共に、芸術・文化プロジェクトのための助成が比較的充実しているほか、フリーランス芸術家・出版人のための社会保障など、インディペンデントな芸術・文化の担い手を支える一定の仕組みが備わっている。コロナ禍では、モニカ・グリュッターズ元連邦政府文化メディア委任官が「アーティストは必要不可欠であるだけでなく、生命維持に必要なのだ」と発言し、フリーランスのアーティストへの大規模な緊急支援を行ったことが、日本のメディアでも大きく取り上げられた。

『Flaneur』は完全に独立したプロジェクトです。販売利益だけで自分たちの生活費を賄うことは容易ではなく、これまでもゲーテ・インスティトゥートなどの公的機関による支援を受けてきました。2019年の台北号のリリースの際には、台北のアーティストらをベルリンに招待して大規模なフェスティバルを開きましたが、これも助成金によって実現できたもの。わたしたちが、この種のプロジェクトを支援する国の出身者であること、パスポートによる一定の(出入国の)自由をもっていることは、『Flaneur』を続ける上で欠かせないことでした。

金銭的な利益に縛られない芸術活動を支えることは政治の役割であり、それが枠にとらわれない自由な表現を生み、回り回って民主主義に貢献する。そうした社会の考え方に、『Flaneur』も長年支えられてきたのだ。

一方で、こうしたインディペンデントなプロジェクトは、助成金頼りの場合も少なくない。パンデミックや戦争など、社会情勢の変化によって文化予算が削減されると、真っ先にその煽りを受けて継続の危機に陥る。

創刊当初といまでは、まったく状況が変わりました。インフレによってあらゆるものの値段が高騰しているし、ロシアがウクライナに侵攻した直後、ドイツでも軍事費を増やすため、教育、文化、芸術への資金が削減されています。最新号のパリ号も助成金を受けることを前提に進めていたけれど、実際にはそれが得られず苦労しました。

もちろん経済的な安定のために、もっと広告を入れようというアイデアもありました。でもいまの時代、広告主は1ページの広告を巻末に掲載するだけでは満足しない。例えば、ある写真家の作品のなかで、モデルが広告主のブランドの服を身につけるというように、コンテンツのなかに広告を組み込む工夫が必要です。でもそれは、わたしたちが『Flaneur』でやりたいことではありません。経済的合理性を求めないことは、この種のプロジェクトの美点であると同時に、呪いでもあると思う。

経済的合理性を優先してビジネスとして成立させるか、あるいは常に危機に晒されながらも自分たちの表現を貫くか。グラシナが率直に語ってくれたジレンマは、危機の時代におけるインディペンデントな表現活動の意義を改めてわたしたちに問うてくる。

2019年にベルリンのHaus der Kulturen der Welt(世界文化の家)で行われた、『Flaneur』の台北号のリリース・フェスティバル。同号の寄稿者である台北のアーティストらがベルリンに集まり、トークイベントやパフォーマンス、ワークショップ、カラオケパーティーを行ったほか、台北料理の屋台も登場した。Photos by Diana Pfammatter

遊歩者、ベルリンへの帰還

エディターズ・ノートは、別れの挨拶に似ている。さよならを言うためのオープニングのようなものだ。このテキストは読者が最初に読むものだが、その実、わたしたちは最後にこれを書いている。

2023年に発行された最新号は、いくぶんセンチメンタルなこのエディターズ・ノートで幕を開ける。12年間で9号の『Flaneur』を世に送り出してきたが、その間に社会情勢も、印刷物を取り巻く状況も変化してきた。そんななかで現在、記念すべき10号目の制作にとりかかっている。舞台となるのは、彼らのホームであるベルリンだ。

10号という節目に、すべての始まりの場所であるベルリンに還りたいと考えています。もちろん経済的な理由もありますが。わたしたちは世界のさまざまな地域に根を下ろして仕事をしてきたけれど、それを自分たちの環境でもう一度やってみようと思います。よりシンプルに、自分たちのやりたいことを見つめ直したいんです。

まだアイデアベースですが、次号ではアプローチを少し変えて、もっと抽象的な想像上の「通り」について考えたい。例えば、存在するはずだった通り、消えてしまった通り、名前が変更された通り、未来へと続く通り。欧米では多くの場合、通りの名前は白人男性にちなんで付けられ、その多くが植民地主義や戦争と結びついています。これまで排除されてきた女性や移民・難民、クィアなど、周縁に置かれた人びとの声を「通り」に反映することはいかに可能か。そうした地元コミュニティの人びとと一緒に何かできればと考えています。

インタビューの最後に、『Flaneur』というプロジェクトの夢について聞いた。

壮大な夢を語るなら、これまで一緒に仕事をしてきた人たち全員を招待してパーティーを開きたい。台北やモスクワ、パリ、サンパウロ、モントリオール、ローマ……『Flaneur』を通してできた友人たちは世界中に散らばっているので、とても実現不可能ですが。みんなをベルリンに集めて、わたしたちが築いてきたつながりを祝福するような、そんなことができたら最高ですね。現実的なことで言えば、まずは10号目を無事に発行したい。そして『Flaneur』を、雑誌という枠組みを超えて、これまで訪れた世界の都市とダイレクトにつながるようなコミュニティ・プロジェクトへと発展させていきたいです。

次週5月21日のニュースレターでは、日本のドキュメンタリー史上において重要な作家のひとりであり、5月24日より全国で特集上映「暮らしの思想 佐藤真 RETROSPECTIVE」が開催される佐藤真をフィーチャー。17年前に突然この世を去った佐藤真はどのように世界を見つめ、その作品群はいまを生きるわたしたちにいかなるヒントを授けてくれるのか。お楽しみに。

【新刊案内】

photo by Hironori Kim

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』

どんなにグローバリゼーションが進もうと、料理は「その時/その場所」でしか味わえない。どんなに世界が情報化されようと、「食べること」はバーチャル化できない。料理を味わうという体験は、いつだってローカルでフィジカルだ。歴史化されぬまま日々更新されていく「その時/その場所」の営みを、23の断章から掘り起こす。WORKSIGHT史上、最もお腹がすく特集。

◉エッセイ

#1「サフラジストの台所」山下正太郎

#2「縁側にて」関口涼子

#3「バーガー進化論」ジェイ・リー/ブルックス・ヘッドリー

#4「ハイジのスープ」イスクラ

#5「素晴らしき早餐」門司紀子

#6「トリパス公園の誘惑」岩間香純

#7「パレスチナ、大地の味」サミ・タミミ

#8「砂漠のワイルドスタイル」鷹鳥屋明

#9「ふたりの脱北者」周永河

#10「マニプールの豚」佐々木美佳

#11「ディストピアの味わい」The Water Museum

#12「塀の中の懲りないレシピ」シューリ・ング

#13「慎んで祖業を墜すことなかれ」矢代真也

#14「アジアンサイケ空想」Ardneks

#15「アメイジング・オリエンタル」Go Kurosawa

#16「旅のルーティン」合田真

#17「タコスと経営」溝渕由樹

#18「摩天楼ジャパレス戦記」佐久間裕美子

#19「石炭を舐める」吉田勝信

#20「パーシャとナレシュカ」小原一真

#21「エベレストのジャガイモ」古川不可知

#22「火光三昧の現場へ」野平宗弘

#23「収容所とただのピザ」今日マチ子

◉ブックガイド

料理本で旅する 未知の世界へと誘う33 冊のクックブック

◉表紙イラスト

今日マチ子

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0930-9

アートディレクション:藤田裕美

発行日:2024年5月15日(水)

発行:コクヨ

発売:学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税