ストリートは続いていく:スケートボードシーンから模索する、都市における"共生"のあり方

オリンピックなどの影響で市民権を得てきたスケートボード。しかし、公共空間での活動などが議論の対象になっているのも事実だ。その現場を体感し、対話と実践を重ねてきたひとりが、1990年代初頭にスケートボードと出会って以来国内外のストリートシーンに身をおいてきた株式会社Chees代表・北島宗和氏だ。広い視野をもつ当事者の語りは、わたしたちの都市と文化の明日にヒントをもたらしてくれる。

Photo by Takuroh Toyama

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020」)で正式種目として採用され、堀米雄斗選手をはじめとする日本代表選手が大活躍を見せたスケートボード。認知度が高まり、競技人口の増加も見込まれる一方で、スケーターは依然として「危険」「怖い」「不良」というネガティブなイメージを抱かれやすい対象でもある。

スケートボードを知らない人びとからすると当然のことかもしれない。普段通勤で使うあの階段や、散歩のときに横切るあの公園のベンチ。それをスケーターは独自の目線で見つめ、一般の通行人では1mmも発想できないような方法で使いこなす。それはスケーターにとって欠かせないクリエイティブな行為だ。したがって、行政がどれほどスケートボードパークをつくろうとも、ストリートに出てくるスケーターは現れる。そして、街のいたるところにある「スケートボード禁止」の看板に象徴されるように、行政や住民との対立がまた色濃くなっていく。「彼らはなぜパークで滑らないんだ?」と。

そのような対立のなか、北島氏は2006年より行政側からの依頼をうけ、新横浜公園スケボー広場、駒沢オリンピック公園などでのスケートボードスクールの運営を担ってきた。自身も30年以上のスケートボード歴の持ち主。スケーターの気持ちを理解しながらも、どうすれば多様な主体が存在する都市で、それぞれの目的をもった人びとが共生できるのかについて、頭を悩ませてきたひとりだ。

これはスケートボードに限ったことではないのかもしれない。マジョリティが感じる不安や恐怖から、共生の可能性を探る前に都市の一画へと追い込まれ、孤立を強いられる存在は、決してスケーターに限らず(そして物理的孤立、精神的孤立を問わず)都市には常に存在してきたはずだ。

いま、都市はどうあるべきなのか。そこでわたしたちはどのような共生のかたちを見いだすことができるのか。北島氏のスケートボード人生を振り返りながら考えてみたい。

(先週のニュースレターでの次回予告より、内容を変更してお届けしております。ご了承ください。)

photographs by Takuroh Toyama

interview and text by Meia Torisu/Fumihisa Miyata/Sayu Hayashida

北島宗和|Munekazu Kitajima 1977年生まれ。株式会社Chees代表。中学2年生のときにスケートボードに出会い、高校卒業後は米カリフォルニアへ留学。ElementやTSAのライダーとして本場のカルチャーを目の当たりにする。帰国後はiPathやMetropiaのライダーとして日本中を車で廻るツアーやデモに参加。新横浜公園スケボー広場でのKIDSスクール運営を皮切りに、スクール事業・イベント事業に携わるように。2016年に株式会社Cheesを発足し、事業を本格化。現在は川崎・東京を中心にChees Skateboard Schoolを展開し、子どもたちにスケートボードの楽しさを教えている。

スクール運営へ至るストリート経験

──いま、北島さんはどのような活動をされているのですか。

わたしが代表を務める株式会社Cheesの事業のひとつである「Chees Skateboard School」というスケートボードスクール運営が、現在の活動の中心です。今回みなさんに取材に来ていただいたカワサキ文化会館でスクールを定期開催しています。「誰でも気軽に安心してスケートボードに触れる機会と場を提供すること」と、「個性を尊重し創造的なスケートボードの世界観を広め、豊かな心と身体を育むこと」を実現するべく、実践を重ねています。

──お子さんたちがたくさん集まっていて、にぎやかですね。北島さんご自身はストリート出身のスケーターですが、そもそものスケートボード歴をうかがってもいいでしょうか。

スケートボードとの出会いは中学2年生のとき。1990年代、アメリカンカルチャーの一種としてスケートボードが日本に入ってきたタイミングです。

もともとスポーツはあまり得意ではなく、特に団体スポーツには苦手意識のある子どもでした。サッカーでオウンゴールして仲間に責められて、「俺だって一生懸命やってるのにな」と。ある日、友だちの家にたまたまスケートボードがあり、みんなで順番にチックタック(スケートボードを漕いで前進するのではなく、デッキの前側の「ノーズ」を左右に振ることで前進する基礎的なトリック)をやったのですが、わたしだけなぜか後ろに進んでいき……。遊びのなかの出来事ではあったけれど、すごく恥ずかしくて悔しくて、すぐにスケートボードを買いにいきました。

そこから地元でチックタックの練習をしていたのですが、たまたま出会った二十歳の先輩スケーターが目の前でオーリー(スケートボードを足に引き留めたまま飛ぶトリック)を見せてくれた。「スケートボードってこんなことができるんだ!」と衝撃を受けましたね。近所のスーパーの閉店後に、そこの駐車場でみんなで集まって練習していると言うので、わたしも通うようになり、夜の9〜10時から夜中までそこでスケートボードを練習するという生活が始まりました。

先輩からは技術だけでなく、ストリートカルチャーも教えてもらいました。特に、わたしが中学3年生の頃はアメリカのPlan Bという伝説的なスケートボードチームのビデオ『Questionable』がリリースされたタイミングでもあったので。これは本当に衝撃的でしたね。

1991年、プロスケーターのマイク・ターナスキー氏が立ち上げた、カリフォルニアを活動拠点とするスケートボードカンパニー「Plan B」。1992年4月26日に初公開されたビデオシリーズ『Questionable』はストリートカルチャーに大きな影響を与え、スケートボードにおける現代のスタンダードを打ち立てたといわれている

スケートボードにどんどん夢中になり、ビデオやファッションも含めたストリートカルチャーにのめり込んでいきました。1〜2年ほどするとスポンサーがついたりビデオに出演したりするように。そして、スケートボードをしている以上はプロを目指したいと思うようになりました。

──90年代といまとでは状況もだいぶ違うと思いますが、当時はどのような状況だったのでしょうか。

当時の日本ではまだスケートボードはマイナーな文化として捉えられていたので、ドメスティックブランドで販売する商品やロイヤリティ収入も少なく、バイトを掛け持ちしながら活動を続けていくのが当たり前で、とても苦労しました。

高校2年生のときですが、アメリカ留学前の下見のために父親とふたりでアメリカ旅行をしたんです。アメリカのビデオでよく出てくるスポットを巡って興奮したと同時に、日常の風景に当たり前にスケーターがいて、日本とはカルチャーとしての根づき方がまったく違うことも実感しました。

やはり、日本でも裾野を広げる活動をしていかなければいけない。わたし自身だけでなく、今後スケートボードに関わる人たちにも「スケートボードで食べていく」というチャンスをつくりたい。スケートボードスクール事業を初めて手掛けたのは2006年ですが、その原点ともいえる思いを抱きました。

B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム・川崎ブレイブサンダースが2022年8月にオープンした施設「カワサキ文化会館」。3x3、バスケットボール、ブレイキン、ダブルダッチ、eスポーツなどと共にスケートボードが楽しめるようになっており、Cheesによるスクールの会場のひとつとなっている。Photo by Takuroh Toyama

子どもの居場所であり、社会勉強の場

──スケートボードスクール事業を始めたときのことを教えてください。高校卒業後は2年ほどアメリカ留学を経験されていますが、その後になるのでしょうか?

そうですね。アメリカのスケートボードシーンを日本でも広げたかった。文化としての広がりが重要であることはもちろん、プロスケーターやその周囲の人びとの立場としても、商品が売れないと自分たちのブランドを維持できなくなってしまうので。次の世代の子どもたちがスケートボードに触れる機会をつくる、草の根運動が必要だと痛感していました。

ちょうどそのとき、日産スタジアムを中心とした市民運動公園である新横浜公園にスケートパークができたんです。当時はうまく運営できておらず無法地帯化しており、端的にいうと不良の溜まり場のようになってしまっていた。そのような状況を改善したいという行政から、新横浜公園でキッズ向けのスクールをやらないかともちかけられたんです。

──北島さんとしても、まさに裾野を広げる活動になると、新たな一歩を踏み出したわけですね。

スケートボードのスクール自体、非常に珍しい時代。従来、スケートボードは教わるものではなく、見て盗むものだったので。それでもスクールを通じて子どもたちが興味を示し、少しでもスケートボードのファンが増えるならと思い、仲間と一緒にスケートボードとBMXのスクールを始めることにしました。

「新横浜公園スケートボード&BMXキッズスクール」の様子。写真は2008年のもの。過去のスクール生のなかには、2019年に世界フリースタイルスケートボード協会が発表した女子世界ランキング1位の土田美玲さんもいる。© Chees Inc.

スクールは月1回。3年ほど経った頃には、口コミで1日150人もの子どもたちが集まるようになりました。しかし、スタッフ20人体制で、スタッフ1人につき5人の子どもを担当していましたから、せっかく並んでくれたのに帰ってもらわなければならないことも。

やはりそれは心苦しいので事前申込制を試してみたり、わたし自身は二足のわらじでWEBデザインもやっていたので、システムまわりのことなど運営管理に関する知識を学んだり。とにかく運営に必要なことをどんどん詰め込んだのはその時期。そんななかで一度、スクール運営のためのNPO法人を立ち上げたこともありました。

──それは、スケートボードが社会に何かできるだろうという予感があったということでしょうか。例えば、子どもたちの教育に対する公的なアプローチになるといった思いはありましたか。

そこまで明確に意識していたわけではないのですが……。ただ、きっかけのひとつに、引きこもりの子どもがスケートボードスクールに通ったことで立ち直ったという出来事がありました。

その子の父親は、とにかく外に出る機会をつくってあげることが重要なのではないかと、それまで水泳教室やサッカーチームに参加させてきたそうなんです。でも全然ダメだった。そんなときにたまたまスクールに来ていただいたのですが、スケートボードを通じて徐々にコミュニケーションをとれるようになって、顔色も良くなって、お父さんにもすごく感謝していただいたんです。

自分の心や、学校・家庭などの環境に問題を抱えている子どもは、実はスケートボードをやっているとよく見かける存在でもある。特に、夜中に家を抜け出してスケートボードをやっている子たちのなかには、家庭が荒れていたり両親との折り合いが悪かったりという子も当然いるわけです。夜中に集まっているというだけで不良だと思う人もいるだろうけれど、実際は非行に走っているのではなく、スケートボードというクリエイティブなアプローチでまわりとコミュニケーションをとっている。それは彼らにとっていい社会勉強だし、スケートボードがもつ大きな価値のひとつだと思います。わたし自身、スケートボードがあればローカルなコミュニケーションの場にも入っていけるし、世の中のことをたくさん学べるんだということは、世界各地をまわって実感していましたから。

とはいえ、スクールを始めたときはあくまで自分たちの活動のプロモーションの一環で、そこまで本腰を入れてはいませんでした。マインドが変わったのは、その引きこもりの子どもとお父さんとの出会いがあったからです。

──スクール事業を通じて、スケートボードのもつ新たな可能性に気づいたのですね。そこから真剣にスクール運営と向き合うことになると。

2013年には公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団管轄の駒沢オリンピック公園からも声をかけていただいて、ローカルスケーターに管理を任せるまでの2年間はそこでもスクールを開いていました。2016年頃には手弁当でやるのにもそろそろ限界を感じており、株式会社Cheesを立ち上げることに。当時、スケートボードがオリンピック種目に採用されるのではという噂もあり、これから需要が高まるだろうとも考えました。

──2021年に開催された東京2020では、スケートボードが正式にオリンピック種目に採用されました。

2020年6月には、オリンピックに向けた設備拡張も含め、新横浜公園のスケボー広場が大幅リニューアルすることになったんです。行政側から相談を受け、誰もが利用しやすい環境をつくるために有人管理に切り替えることになり、わたしたちがその管理を担当することになりました。法人化後の最初の大きなチャンスだと思いましたね。

スケーターと行政の狭間で

──もともと無法地帯と化していた場所の管理、しかもスケーターの気持ちも痛いほど理解しながら行政側ともさまざまな交渉をしないといけない。当時どのように感じていらっしゃいましたか。

やはり大変でした。新横浜公園に寄せられる意見・要望のなかで、スケートボードに関するものは圧倒的に多いんです。警察を呼ばれることも日常茶飯事。来場者数が単月で1万5000人を超えていたマンモスパークのなかで、スケートボードパークを守るためにも、わたしたちからスケーターに伝えなければいけないことはあると思いました。

でも、マナーを諭したり注意したりするだけだと、運営管理をしているわたしたちも行政側の人間として見られ、彼らと溝ができてしまう。だから、スケーターの観点からするべきことを常に考えていました。キッチンカーなどを呼んでみんなで楽しめるイベントを開催したあとに一緒にゴミ拾いをするとか。1日の体験として「楽しかった」と思ってもらえるような企画ですね。

──しかしながら、行政とスケーターの間に立つというバランスはやはり、非常に難しいものではないかと推察します。

正直、しんどい時期でもありました。反発していたスケーターもいましたし、わたしたちとしても行政側の考えについて「なんでだろう」と思うところもありました。

もちろん、人ごみのなかをスケートボードで走るのは事故の危険性があるので注意すべきです。しかし、新横浜公園のような広大な場所で、騒音で迷惑をかけてしまうほど近隣に住民もいないなら、そもそも都市のなかにはスケートボードの練習場所もあまりないのだから、ちょっとぐらい滑らせてくれてもいいじゃないかという思いがあるのも事実。ルールを守らせようとする側と、そんなルールなら守りたくないと思う側の衝突が日夜起きていましたね。

──どちらにも言い分があり、正解がないといえる状況のなか、対立項のどちらにもつかず、第3の道を見つけて解決していくことは可能なのでしょうか。

そうですね……。なかなか解決できないんですよ。問題は依然として存在する。結局のところ、許すことなんじゃないかと思っていて。例えばの話ですが、近所でホームパーティーをしている人たちに対して「騒がしいな」「うるさいな」と思ったとしても、自分だってホームパーティーを開くことがあるし、そのときは相手に迷惑をかけるかもしれない。問題に対してダイレクトに解決策は出せないけれど、寛容な態度で理解しようと努めながら、一緒にベターな方法を模索することはできるんじゃないかと感じています。

そのためのコミュニケーションやネゴシエーションの力は、実はストリートにいると自然と身につくんです。わたし自身、過去にはストレスの溜まった人たちに理不尽に攻撃されたこともありますから。でも、怒りに対して怒りで返したら状況が悪化してしまう。どうやったらこの状況や問題をうまく乗り切れるだろうという思考は、いまでも非常に役立っていると思います。都市のなかでスケーターが居場所を見つけるために、社会に対してメッセージを発信する大事なタイミングなので、ストリートで身につけた力を最大限活かして対応できればと思います。

──スケーターを含め、あらゆる人びとが社会のなかで共生していくために、都市づくりやそのルールに対して思うことはありますか。

やはり、誰かにとって都合の悪いものを禁止事項で囲っていったり、「あなたたちのせいでパークがなくなるよ」というふうに脅してルールを守らせようとしたりするのは、一時的な効果はあっても、恒常的な価値は生まないと思っています。それよりも「一緒につくっていこう」というスタンスのほうがいいのではという提案は、常に行政側の方々にさせていただいています。

スケートボードはそもそもとてもクリエイティブな行為であり、そこに大きな魅力がある。トリックの難易度や発想力など、さまざまな要素を掛け合わせて、誰も滑っていない場所で誰も見たことのないような技を繰り出したり、映像作品をつくったりする。スケートボードを知らない方々からすると「パークができたんだからあそこで滑れよ」と思われるのは百も承知なのですが、パークはあくまで練習場所だと感じるスケーターも多いでしょうし、絶対にストリートでの活動はなくならないんです。

そのようなカルチャーをふまえて、2024年に夏季オリンピックが開催されるフランスでは、すでにスケートボードと都市の共生への取り組みを進めています。例えばボルドー市では、「10〜20時はスケートボードOK」「20時以降は滑らない」というルールさえ守れば街中でスケートボードを楽しんでいいということになりました。それまでは、警察に取り締まられて罰金を取られたり、騒音に関するクレームが入ったり、「スケーターは不良の集まり」という偏見を向けられたりしたそうですが、ボルドーを拠点に活動するプロスケーター、レオ・ヴァルス氏が中心となって行政や地元メディア、市民とコミュニケーションをとり、スケートボードの社会的な価値を発信しつつ、スケーターとも共生できる都市づくりの実現に向けて動いてきました。

スケートボードへのマイナスイメージを払拭するべく、スケーターと行政・市民らのかけ橋として尽力しているレオ・ヴァルス氏のビデオ。彼のユニークなスタイルやトリックの組み合わせ、スポットの審美眼が堪能できる。こちらのビデオには彼の最愛の妻、そして娘のサニーも出演している

わたしも、行政や地域住民の方々、スケーターなど、いろいろな人が共存できる社会へと変わるタイミングをつくれたらと強く思っています。そのような動きは日本でも徐々に始まっているんです。

東京駅付近で再開発プロジェクトを進めている三菱地所は2022年、東京大学と産学協創協定を締結し、本郷から大手町・丸の内・有楽町にかけてのエリア(以下「本丸エリア」)のイノベーションに取り組んでいるのですが、そこに参加されている東京大学大学院工学系研究科の横張真教授はまさに新しい時代の都市のあり方を考えていらっしゃる方です。

横張教授はこれまでの都市計画を「分化と純化」と表現しています。都市の区画ごとに用途を定めて、その用途に合うもので埋めていく。例えば、本丸エリアはビジネスに特化しており、オフィスビルやビジネスマンなどビジネス色が強い要素が集まっています。

ビジネスマンを中心とした同エリアの昼間人口は、以前は30万人に達していたそうですが、コロナ禍で激減し、いまなお16万人程度にとどまっているそうです。それではこの街の未来が描けないということで、以前はここにいなかった多様な人びとを考慮する必要があるのではないかとおっしゃっています。

そうした発想のなかで、横張教授はスケートボードやパルクールにも注目されており、2023年7月発行の機関誌『公園緑地』Vol.84(一般社団法人 日本公園緑地協会)のなかで、以下のように述べられています。

(都市の)計画者やデザイナーが空間のあり方を提示し、人びとの利用を誘導するのではなく、(スケートボードやパルクールは)プレーヤー自身が空間を見立て、見立てに従って自由に空間を使うところに、スポーツとしての特徴がある。本来は、決まった設えや競技場があるのではなく、凹凸のある地形や手すり、フェンス、階段、壁面などの構造物を自由に見立て、そこでどのようなパフォーマンスを発揮するかを競うスポーツが、スケートボードでありパルクールである。

──まさに北島さんがおっしゃっていたストリートカルチャーとしての重要な側面ですね。

スケートボードのことをとても深く理解してくださっていると思います。ビジネスマンだけでなく、多様な利用者に目を向けたうえで、これからの都市空間に必要なものとしてこのように提言されています。

地権者やデザイナーの意図ばかりが卓越するのではなく、個々人の個性に応じた様々な利用や活動を柔軟に受け止め得る、まちなかのヴォイドとしての性格だろう。(中略)利用者の意向や見立てが入り込む余地がある空間ほど、これからの都市にあっては魅力的な空間になる。そうした時代が到来しつつある。

本丸エリアはビジネス街なので、夜間や週末には稼働率が下がる場所もたくさんあります。また、空閑地の緑地・広場は収益率が低いケースが多いです。そこを暫定的に別の用途に使うという発想は、地権者にとっても利点があると考えられますし、昼間人口が以前の半分近く減少してしまった本丸エリアの未来を考えるうえで、現実的な解となるのではないかとおっしゃっています。わたしも横張教授の視点には深く共感しています。

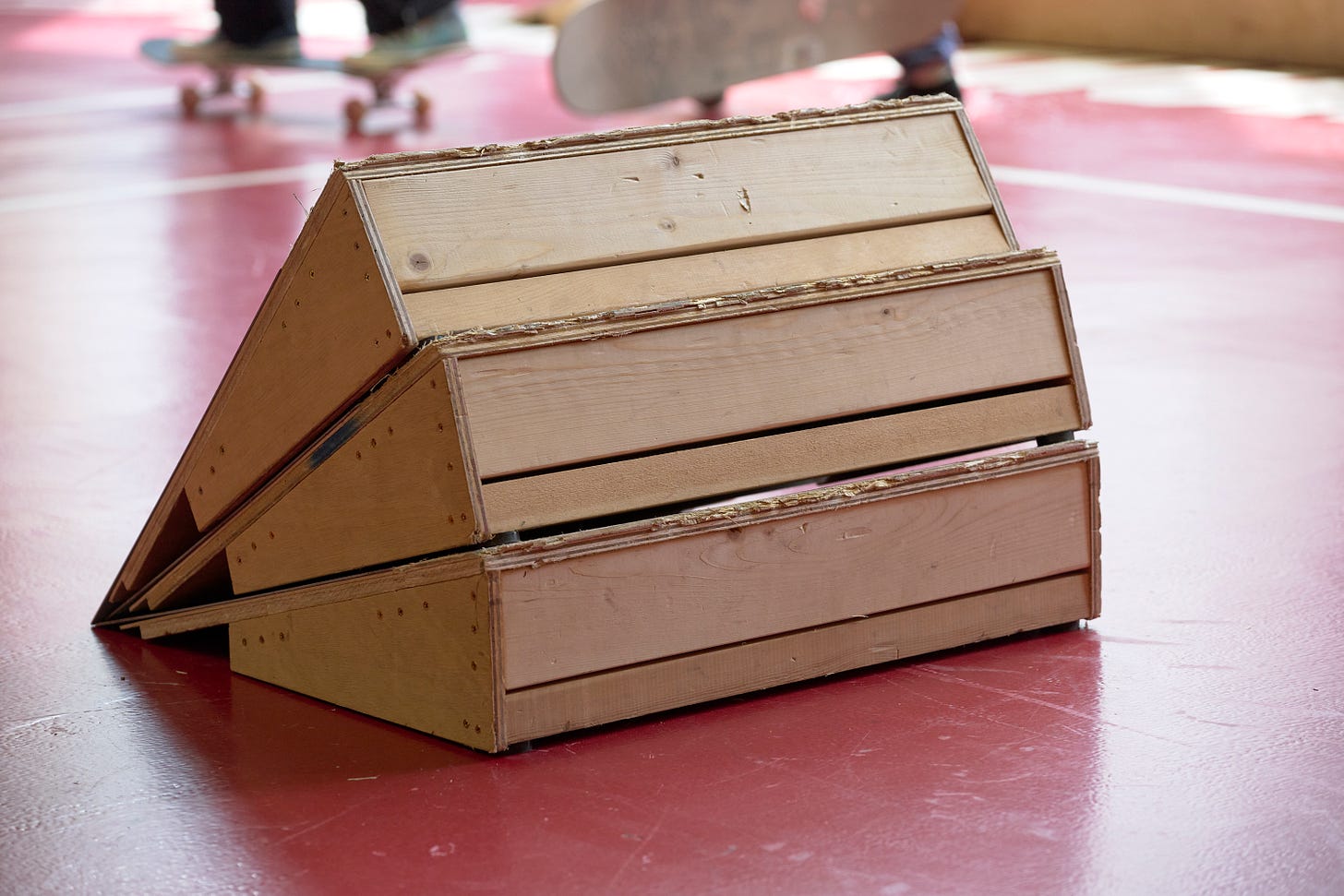

規格が統一されたユニットはさまざまに組み合わせることができ、スケーターたちがチャレンジしたい技にも適宜対応可能。パークの様相は日によって異なる。技にトライするスケーターだけではなく、初心者向けにも丁寧な指導がなされている。Photo by Takuroh Toyama

“囲わない”スケートパークへ

──これからのスケーターと都市や社会という観点で、具体的に思い描いていることはありますか。

わたしがいま、設計・普及を目指しているのは「プラザ型」と呼ばれる形態のスケートパークです。柵や囲いがないパークで、実際の都市の広場のように階段や手すりが設置されています。

北島さんが「最も素晴らしいプラザ」と語るフィラデルフィアのJohn F. Kennedy Plaza。現代芸術家ロバート・インディアナの彫刻アート『LOVE』の再現作品が配置されていることから、「LOVE Park」の愛称で親しまれた。北島さんは「1990年代後半には世界中のスケーターがLOVE Parkを目指し、撮影が頻繁に行われていた」と振り返る。LOVE Parkに通っていたスケーターの上達スピードは恐ろしいほど早く、レジェンドスケーターが輩出したアイコニックな場所だったものの、残念ながら2016年に閉鎖された

実は世界的な動きとして、パークをつくってそこにスケーターを押し込んでしまおうという動きは各都市で起きています。ただ、先ほども申し上げたように、ストリートカルチャーとしてのスケートボードの流れが決して潰えることがないのも明らか。そこで始まっているのがプラザ型スケートパークの設立なんです。

──柵がないので、都市の一角へ囲い込む印象がなく、極めてオープンなイメージですね。

そうですよね。スケートボードへの「危険」「怖い」「不良の遊び」というような固定概念が変わるには、正直10〜20年くらいかかると思いますし、その間は囲いが必要だろうと考えています。それでもいつか実現するために、子どもたちの目にふれる機会や練習する場所をつくれたらと思いますし、同時に、子どもたちにとってスケートパークが家でも学校でもないサードプレイスとなればと思います。そのような活動を通じて、時間をかけて、都市のなかでの共生を実現していけたらと。

スクール事業に本腰を入れるきっかけになった親子のエピソードでも感じましたが、スケートボードが子どもの成長において寄与できることはいくつもあると思うんです。

ボディバランスや体幹といった身体力の強化はもちろんですが、スケートボードをするときの想像力はあらゆるクリエイティブなものづくりの土台となる。世の中の変化を読み取ったり、そこから既存の枠組みを超えていまの行動を組み立てていったりすることにもつながるはず。そもそもスケートボードは空間のクリエーションですから。見定めたスポットのなかで、脳内では数秒先のポジティブな成功風景をイメージしながら、身体中の神経に信号を送り、瞬間的なトリックを次々と展開していく。それによってまわりを盛り上げ、巻き込んでいく。スケートボードがうまい人は、そのような想像力と現実を合致させる力が高い人です。その能力は、子どもたちが健全に育っていくうえでも、結構重要なスキルだと思うんですよね。

子どもたちはそれぞれのスタイルとペースを保ちつつ、ときに競い合い、ときに転がってきたスケートボードを渡してあげたりしながら、思い思いの時間を過ごしていた。Photo by Takuroh Toyama

【新刊のご案内】

Photo by Hiroyuki Takenouchi

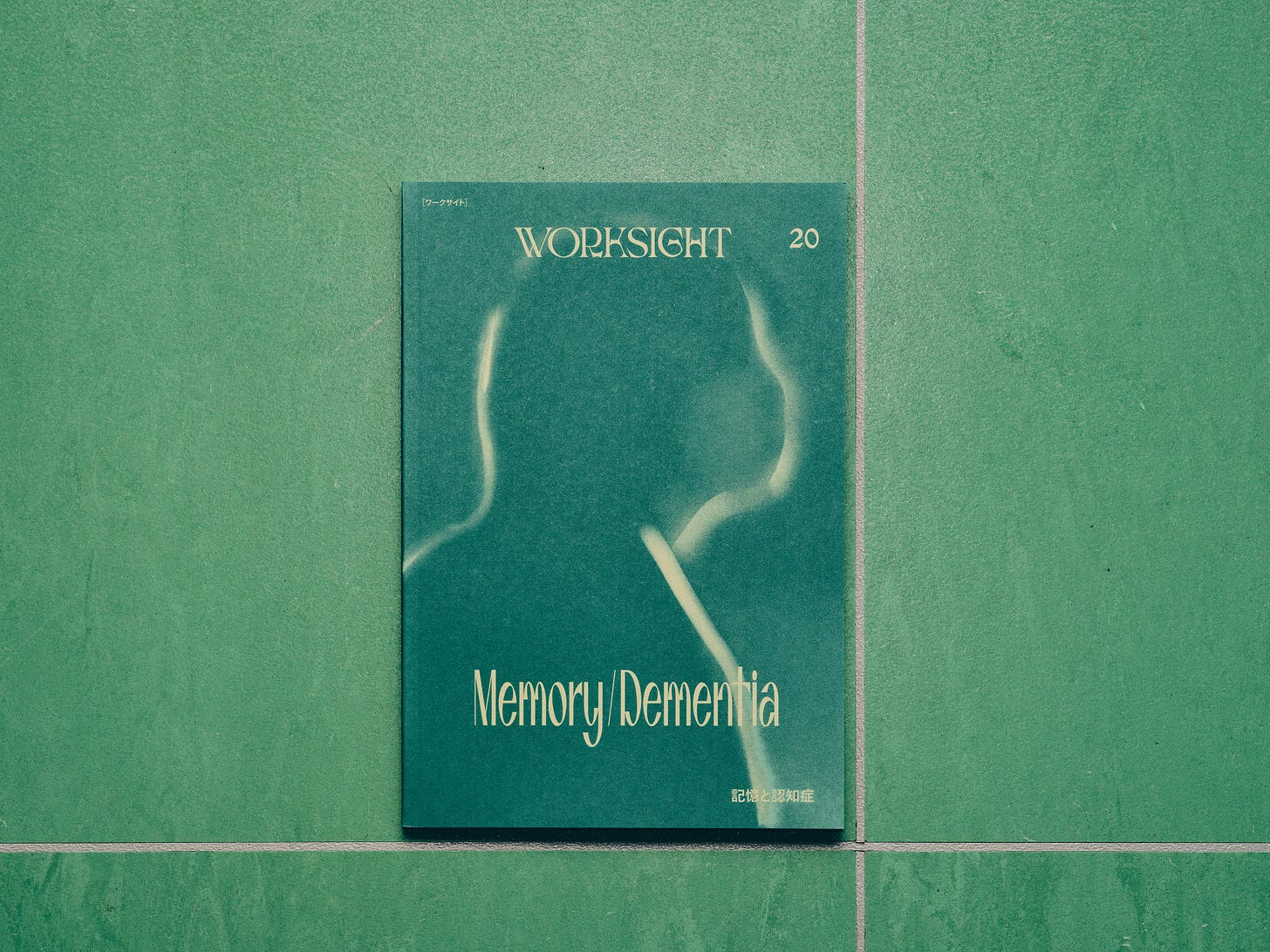

書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]20号 記憶と認知症 Memory/Dementia』

わたしたちは他者と記憶を共有している。だからこそ集団のなかで大きな物語を描くことができ、他者から自分であることを認められ、自らの生活を営むことができている。認知症をもつ人を抱えた高齢化社会、国家や地域社会の衰退による集合的記憶の喪失など、「記憶の共有」をめぐる社会問題が浮上しつつあるいま、オランダとフランスでオルタナティブな社会実践を試みる、認知症や精神疾患のケアの現場等を本誌編集長が取材。約90頁にわたる取材旅行の省察と見聞録のほか、ルネサンス期の情報爆発と記憶術を研究する桑木野幸司氏、レバノン内戦の都市の記憶とその傷跡をテーマに音楽作品を制作したベイルートの音楽家・建築史家メイサ・ジャラッド氏へのインタビュー、記憶をめぐるブックガイドを収録。記憶と認知症を手がかりに、来るべき社会のための態度や今日的な問いについて思索する。

■書籍詳細

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]20号 記憶と認知症 Memory/Dementia』

編集:WORKSIGHT編集部

ISBN:978-4-7615-0926-2

アートディレクション:藤田裕美

発行日:2023年8月25日(金)

発行:コクヨ

発売:学芸出版社

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

次週9月12日は、サウス・ロンドンのジャズシーンを盛り上げている2つのプロジェクト「Total Refreshment Centre」と「Church of Sound」のファウンダー、レックス・ブロンデル氏のインタビューをお届けします。約10年にわたり才能溢れるミュージシャンを次々と輩出し、音楽好きなオーディエンスが集う場を育んできたブロンデル氏。この秋、 築地本願寺を皮切りに国内3都市5会場で開催される「Temple of Sound」を前に、コミュニティの設計思想をじっくりうかがいます。お楽しみに。