「私有財産」をリデザインする:RadicalxChangeマット・プルーウィットの戦い

わたしたちが生きる経済・社会の基底をなす「私有財産」という概念に変更を加えることで、資本主義、民主主義を変えることはできないか。反シリコンバレーのノンキャピタリストを標榜するアメリカの先鋭運動体「RadicalxChange」のプレジデントの壮大で「慎重な」ミッションとは?

去る4月27日に東京・渋谷で開催された「Agile Governance Summit」(世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター主催)に登壇するために来日した、アメリカの先鋭的運動体「RadicalxChange Foundation」のプレジデント、マット・プルーウィットさん。「私有財産」制度を組み替え、資本主義と民主主義のオルタナティブを構想するシリコンバレー発の反シリコンバレー思考に「WORKSIGHT」コンテンツ・ディレクターの若林恵が迫ります(まえがきも)。

Interview & Text (foreword) by Kei Wakabayashi

Photographs (portraits) by Naomi Circus

「RadicalxChange」を初めて知ったのは、台湾のデジタル担当大臣オードリー・タンと『サピエンス全史』で知られるユヴァル・ノア・ハラリの対談が、YouTubeに上がっているのを知ったときだ。コロナ下のロックダウンの最中だったと思う。対談は結局ちゃんと観なかったのだが、「RadicalxChange」については「面白い企画をやる人たちがいるもんだ」と記憶にピン留めしておいた。その後、何かのきっかけで、『ラディカル・マーケット:脱・私有財産の世紀』の共著者のひとりE・グレン・ワイルが「RadicalxChange」のボードメンバーを務めていることを知った。

『ラディカル・マーケット』は、読んだ知人がおすすめしてくれて気にはしていたもののずっと積読になっている。しかしながら「私有財産」という問題、そのなかでも、とりわけ「土地の所有」という論点に関しては、うっすらと気にはなっていたので、この本はもちろん興味の範囲内にある。

土地の所有といえば、日本でもかつて司馬遼太郎が、土地公有化を熱心に説き、『土地と日本人』という対談集では、専門家から野坂昭如、松下幸之助までを招いていて議論していた。司馬は「戦後社会は、倫理をもふくめて土地問題によって崩壊するだろう」と予言したというが、地価の高騰によってもたらされたバブル経済とそれがもたらした荒廃は、言われてみれば、経済そのものよりも、日本のコレクティブな倫理もしくは精神に長く作用し続けているのかもしれない。

イヴァン・イリイチの愛読者としては「コモンズ」という概念への興味もある。日本語で「入会地」と訳されるこのことばは、土地、あるいは自然というものを、誰か個人が占有していることへの根源的な違和感を、的確に言い当ててくれる。そしてそれが、土地に限らず、ありとあらゆる生活の領域において、わたしたちの社会が「私的所有」や所有している財の「稀少性」(scarcity)という観念に、深いところで規定されていることをも教えてくれる。

ところがそうこうしているうちに世も様変わりして、デジタルテクノロジーが社会のなかへと浸透していくと、この「所有」の概念も揺さぶられていくこととなる。デジタル化されたファイルは無限にコピーが可能で際限なく移転できる。その特徴は「稀少性」の反対の「遍在性」(abundance)にある。

NapsterやLimeWireといった音楽ファイル共有サービスは、それまでレコードやCDの「所有」を基盤とした音楽産業を根底から覆してしまう。音源ファイルは好き放題コピーされ、産業は主要なマネタイズ・ポイントを失う。リスナーにとっては最高だが、音楽家をはじめ、それをメシの種にしていた人たちからすれば、たまったものではない。

産業は自らのビジネスを守るため、ビッグテックとともに新しい環境にアダプトすべく、やがて「サブスクリプション」という(苦肉の)策へと行き着く。逆に、シェアという新手の贈与経済のダイナミズムに魅せられたものは、オープンソースやクリエイティブコモンズといったアイデアを新しい社会モデルとして展開しようとした。

さらに時代が下ると、ブロックチェーンというデジタルアセットの「稀少性」を保証する斬新なアイデアが登場し、ラジカルな社会変革が起きるのではと新しもの好きが飛びついた。そしてやがて、「Web3」の掛け声のもと、ブロックチェーンを用いて、デジタルファイルを数量限定・コピー不可なものとしてアセット化する「NFT」が登場することになる。

テック界のアートコンプレックスとアート界のテックコンプレックスに駆動された「アートNFT」は一気にバブル化し、自分が保有するNFTの稀少性を最大化するために、バンクシーやバスキアのオリジナル作品を破壊しようと目論む愚か者を生み出すにいたった。

そして話は一巡して元に戻る。

ブロックチェーンがあったところで、「所有」のパラダイムが変わらなければ何も変わらない。テクノロジーの問題ではなく、人の思考や習慣(あるいは思考習慣)、そして制度の問題なのだ。

『ラディカル・マーケット』はそうした観点から書かれた本であるはずだが、それでもなんとなく食指が動くにいたらなかったのは、アメリカから提出される「ラディカルなアイデア」には、いささか食傷気味になっていたからだ。VC(ベンチャーキャピタリスト)にドライブされたテック経済圏から発せられた「脱・資本主義」が、よくよく見れば、おめかしし直しただけの「新自由主義」にすぎなかった、というのもありがちなことだ。そんなに簡単に「脱」ができるなら、とっくにわたしたちは資本主義の外に出てるだろうよ、と恨み節のひとつも言いたくなる(『ラディカル・マーケット』がそういう本だとは思わないのだが)。

所有の話に戻るなら、とはいえわたしたちが生きる経済社会が、これほどまでに大きく豊かになったのは私有財産という概念があるからというのも本当だ。海賊版の無法地帯だった中国の音楽市場では、音楽は産業になりえなかった。「私有財産」はわたしたちの大事な権利のひとつだ。けれども、ものによっては、それが独占されてしまうのはフェアじゃない。つまらない問題だけれども、つまらないからといって解くのが簡単なわけではない。だからこそ慎重に考えたい。

白状しよう。RadicalxChangeのプレジデントを務めるマット・プルーウィットさんが来日すると聞いて、話してみたいなと思いつつも、なんとなく気が重かったことには、こうした長い背景がある。面白くて新しくてラディカルなアイデアはいつだって楽しい。けれども、それに飛びついては幻滅を味わい、うっかりはしゃいでしまった自分を言い訳することに、いい加減くたびれた。

結論から言うと、マットさんは驚くほど慎重な方で、自分としてはかなりほっとした。アメリカにもこんな人がいるのか、と自分の偏見を強くたしなめた。インタビューではほとんど触れていないが、メカニズムデザインやジョン・デューイ、ヘンリー・ジョージなど、自分の興味と重なる部分も多かった。収録後にファシズムと技術論に興味がある、なんていう話をしたら面白そうな本をいくつか教えてくれた(記事最後に紹介)。

マット・プルーウィット|Matt Prewitt|サンフランシスコのベイエリアに育ったのち、ブラウン大学を経て、ミシガン大学法科大学院で法学博士を取得。ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所で裁判所書記、法律事務所で弁護士、暗号通貨専門の投資会社で研究員などを務めたのち、2018年よりRadicalxChangeに参加。翌19年にプレジデントに就任。Noema Magazineのコントリビューティング・エディターも務める。

https://www.radicalxchange.org

アンチ・シリコンバレーになるまで

──まず、RadicalxChangeにいたるまでの、これまでの経歴を簡単に教えていただいていいですか?

どこから始めるのがいいでしょうね。まず生い立ちからお話ししましょうか。わたしはアメリカ西海岸のベイエリアで育ちました。父がWeather Undergroundという1990年代のいわゆる「ドットコム企業」に勤めており、身近にGoogleの創業メンバーがいるような環境でしたので、90年代後半から2000年代初頭のインターネット産業の勃興をいわば最前列で見ていたという感じです。当然そうした流れのなかで、テクノロジーに興味をもつようになったのですが、わたしはテクノロジーそのものよりも、それと法の関係に興味をもつようになり、大学では法学を学びました。

いわゆるシリコンバレーのあり方に違和感を覚えるようになったのは、2000年代の終盤、金融危機が起きたこと、そしてソーシャルメディアが登場し、「Web2.0」という標語が掲げられるようになったあたりからです。金融危機においては、多くの人がそう感じたのと同じように、その影響を受けて苦境に陥った人たちは救済されず、その一方で危機を引き起こした人たちには何のお咎めもなかったことに、強く反発を感じました。

Web2.0については、そこで広告モデルが大掛かりに導入されたりと、ビジネス上のインセンティブの設計が何か歪んでいるように感じられましたが、多くの人はそんなことを気に掛けてもいませんでした。

──Facebookが広告モデルで収益化を図ると発表したとき、自分も「あれ?」と思ったことを覚えています。といって、そのままやり過ごしてしまったのですが。

あのあたりは大きな転機だったと思います。わたしは、そうした出来事を受けて、法的な構造やシステムに目を向けるようになり、それが果たして、デジタルテクノロジーがもたらしている変化についていけているのか、あるいは、法的なストラクチャーやシステムが、その変化を社会が満足できるかたちで処理しきれているのか、と感じるようになりました。

そしてロースクールを卒業後、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所で裁判所書記官を務めたのちに、アンチトラスト(独禁法)を専門とする訴訟代理人(litigator)になりました。企業の独占、統合へと行き着いてしまう現行の経済システムを何とかできないかという思いからやり始めたものの限界を感じていたところ、2015-16年頃にブロックチェーンと出会いました。

そこから、ブロックチェーンがもたらすアフォーダンスを、民主的なガバナンスや公平な価値分配を実現するほうへと仕向けることができないかと考えるようになりました。ブロックチェーンが出たての頃は、それですぐに民主的なガバナンスが実現するように考える人も多くいましたが、そんなわけないですよね(笑)。もっと慎重に取り組まないとです。そうした観点からインセンティブの設計などに興味をもつようになりメカニズムデザインを学ぶようになりました。ちょうどその頃に、『ラディカル・マーケット』のE・グレン・ワイルと出会って、RadicalxChangeに参加することになりました。

──独禁法の訴訟代理人の仕事はどこに限界があったのですか。

大きくは、やはりスピードですね。大掛かりな訴訟を手がけた場合、それが終わるまでには最低でも5年はかかります。ところがテクノロジーに関わる訴訟であれば、5年の間に問題のありかが変わってしまうことがままあります。クロスボーダー化している状況にも十分対応することができず、アメリカの国内法の範囲のなかでだけやっていても解決にはなりませんし、EU法ならいいのかという問題でもありません。これまでの枠組みでは、スピードとグローバル化についていけないのです。

──デジタルテクノロジーが、もっと広い視野から慎重に考察がなされることなく、どんどん前へ前へと進んでいってしまうのはなぜなのでしょうか。

デジタルテクノロジーをめぐる大きな物語を常に生み出してきたのはシリコンバレーですが、その文化を規定しているナイーブで楽観的なテクノユートピア志向、俗に言う「カリフォルニア・イデオロギー」が、あるはずの問題を常に抑圧してきたように感じます。インターネットの草創期から2016年までのシリコンバレーでは、シリアスな問題を提起すると、必ず「お前はペシミストだ」と言われました。

VCやシェアホルダーの金銭的なインセンティブにドライブされたシリコンバレーのシステムに、テクノロジーのポテンシャルが歪められてしまったのです。それがもっていたはずのデモクラティックなポテンシャルは、本当であれば、資本主義的なインセンティブとは別のところで構想されなくてはならなかったのですが、残念ながら、それは起きませんでした。

──シリコンバレーは、やっぱりいびつな場所ですか。

例えばAppleが、ケーブルのプラグの仕様を変えたりするのを見ているだけでも、私は違和感を抱いてしまいます。そうやってユーザーをアップルのエコシステムのなかに閉じ込めようという戦略はわかりますが、腑に落ちません。あるいは、シリコンバレーのスタートアップ企業は、いかにも利他的な「ミッション」を常に掲げますが、資金を提供しているVCはそんなミッションには興味はなく、彼らの興味はいかにイグジットさせるかだけで、いくら崇高なミッションを掲げたところで、そのミッションにコミットしていない企業に売り飛ばすわけですから意味ありませんよね。言ってみればGoogleに新しい部門をつくっているだけですから、まあ、変な場所ですよ。

──そうやって懐疑的になっていくなかで、友だちがいなくなったりしませんでしたか(笑)。

そんなこともないですけど、変人だとは思われますよね(笑)。

2023年4月に開催された「Agile Governance Summit」の会場となった渋谷のトランク・ホテルにて。

ノンキャピタリストの「所有」論

──マットさんの出自と立ち位置とがだいたいわかったところで、今度は、プレジデントを務められている「RadicalxChange」について教えてください。

「RadicalxChange」は小さな非営利組織で、新しい制度や機構(institution)に関心のある人たちのグローバル・ネットワークとなっています。とりわけ「民主主義」と「市場」の基本設計(basic institution)をいかに良くしていくかを考えることを中心に活動しています。熟議(deliberation)のシステムや投票の仕組み、私有財産のパワーシェアリングの問題、デジタルIDに関する技術的な課題、あるいは情報やデータを集合的に管理・運用するやり方など、アイデアを開発し、パイロットをつくって、行政府や企業、アクティビスト、アーティストなどと実験を行ったりもしています。メンバーシップがあるわけでもなく、面白い人、学びたいと思う人とコネクトし、コラボレーションしますが、それは非公式で、ソーシャルで、セミプロフェッショナルなコラボレーションです。

──組織としてのゴールのようなものがあるとすれば、何でしょう。

もっと機能的なデモクラシーのあり方、もっと公正で一貫性のある経済構造のあり方を構想すること、でしょうか。

──そのなかでもとりわけ「私有財産」に強い関心を寄せているのはなぜですか。

財産の話は多くの人は「経済」の話だと感じるかもしれませんが、実は「民主主義」というものと同じコインの表裏なのです。私有権というものは、経済という観点から見ると、ある資産がもっている「力」の分け合い方に関わるものです。一方で、民主主義という観点から見ると、ガバナンスの「力」の分け合い方と関わっています。わたしたちは、それを関連しあっているものと見なして、同じ価値に基づいて双方を生き生きとしたものにするやり方を探索しています。

──私有権というものは、その一方で、わたしたちの経済の基盤をなす重要な概念です。それが不公平な状況や格差を生んではいるものの、それを根底から変えてしまうとさまざまな問題が出てくるでしょうし、そもそも経済が縮んでしまうのではないかという懸念もありそうです。

どうでしょうね。経済システムにおける公正という話をすると、経済のダイナミズムが削がれるようなイメージをもつ人はたしかに多いのかもしれません。それはひとつには、資本主義に対するアンチテーゼを提出すると、多くの人がそれを共産主義や社会主義と関連づけて考えてしまうからでしょう。共産主義や社会主義を基盤にしたアイデアは、とかく国家に権力を集中させるものと見られがちですが、わたしは、いかに権力の集中を避けながら、社会のなかにある多様性や多元的な構造を保持できるのかを考えたいのです。その意味で、資本主義とも社会主義とも異なる道筋を模索していることになります。アンチキャピタリズムというよりは「ノンキャピタリズム」です。

また、経済が縮んでしまうかどうかについては、どういう時間軸でそれを見るかによっても異なるかと思います。「私有の論理」はいうなれば短期間で価値が算出できるように加工された論理に基づいていて、外部性や社会を織り上げている機構(social fabric)の劣化を捨象してしまいます。その論理は、現在のために未来を搾取する、あるいは、未来を元手に現在に投機するよう人びとを促しますので、長い目で見て社会を豊かにしているとはとても言えないでしょう。

──これは、むしろいまのお話の前にお伺いすべきことでしたが、これまでの所有権に変わるアイデアとして、どんな提案をされているのでしょう。

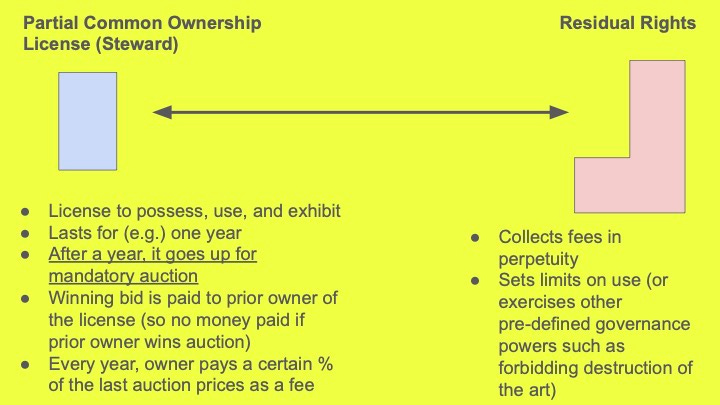

わたしたちは「パーシャル・コモン・オーナーシップ」(部分的共同所有権)というシステムと、それを運用するためのトークンを提案しています。これは、ある財の共同保有を、これまでとは異なったやり方で可能にするもので、ブロックチェーンを使うことで運用を効率化したものです。

──具体的には、どのようなアイデアでしょう。

例えばアート作品という財について考えてみましょう。近年のアート作品は、かつての所有の概念からはみ出してしまうものがたくさんあります。インスタレーションやインタラクティブアートのようなものは、これまで単純に1枚の絵を所有していたようには所有できません。継続的なアップデートが必要だったり、所有者が展示するにしても、その要件は大変煩雑なものとなったりします。

「パーシャル・コモン・オーナーシップ」は、作品を全面的にではなく、権利と責任の一部を共有化するという考えに基づいていまして、作品の購入者を全面的な「所有者」ではなく、いわば「管財人」(steward)のような立場として考えます。つまり作品を買った人は、「管財人になる権利」を買ったということになります。その管財人は、その作品を展示したりすることで収益を得ることができます。それは管財人になることのインセンティブとなります。

一方、その収益はアーティストに還元もされますし、作品のガバナンスの権利はアーティストが保有しますので、作品の破壊を禁止したり、展示の方法を指定したり、管財人が好き勝手に作品を扱うことを制限することができます。また、この仕組みでは、定期的にオークションが1年ごとに開催されます。管財人は毎年前回のオークションの落札額の数%に当たる額を払わなくてはならず、また、自分の権利を保有し続けたければ、その都度フィーを支払ってオークションに参加しなくてはなりません。ただし、落札額は前のオーナーに支払われますので、自分がオークションで継続して落札した場合は、落札額を支払う必要はありません。

──面白いです。まさに相互のインセンティブをどう設計するかという、メカニズムデザインの領域ですね。管財人が作品の価値の増大に貢献するよう仕向けることで、アーティストにとってのメリットも増大すると。

かつての「所有」においては、所有者と制作者との関係性が切れてしまっていて、作品の制作に関わってきた、背後にあるコミュニティとも断絶しています。わたしたちは、これまで切れてしまっていた関係性をつなぎ直し、それを継続的に保持することが重要だと考えています。所有者=管財人を、制作者コミュニティの関係性のなかに配置し直すのです。

この考え方の基底には、これまでの私有財産制度は、「力」(権利)と「責任」を一致させようとしてきたという認識があります。そこにズレが生じ、非効率性が生まれます。わたしたちは、そのミスアラインメントを調整しようとしているわけです。

──従来の「所有者」は、所有したら何をやってもいいと「力」は行使するけれど、所有することに伴う「責任」を果たすインセンティブも、外部からの制約もない状態になっていたということですね。

そうです。そうやって、ズレの正体を見ていくと、その余白のなかには、まだまだデザインを施すことが可能な余地がたくさんあるのです。

──共同保有のシステムについては、アラブ世界には、「アル・マシャー」(*)という仕組みがあると教えてもらったことがあります。それは、共同で土地の使用権を取得することができるのですが、使わないとその権利を取り上げられてしまうという仕組みだそうです。どう運用されているのかはよくわからないのですが。

そうした事例がアラブ世界にあることは聞いたことがあります。わたしたちのアイデアも、ある意味似たようなことをブロックチェーンを用いてやろうとしていると言えるのかもしれません。

*|「アラビア語で『アル・マシャー』とは、農民に平等に分配された共同土地のことである。マシャーは、人びとがその土地を一緒に耕すと決めた場合にのみ存在しうる。耕作をやめた瞬間、彼らはその所有権を失う......このカテゴリーが存在するためには、共通の使用によって活性化されなければならない......アル・マシャーは『公共』とは異なるものである。国家機関が公共を媒介しているのに対して、アル・マシャーは国家機関を超えて存在する。公共が、権力機構によって人びとに与えられる空間であるのに対し、アル・マシャーは人びとの相互作用によってつくり出される空間である。公共空間は人がいなくても存在することができる。アル・マシャーは、人びとが絶えずそれを生み出している場合にのみ存在する」ーDAAR (Sandi Hilal & Alessandro Petti), Permanent Temporariness (2019) ('Truly public space rather than technically public space: making ‘platforms for outdoor gathering’ Dan Hill)

従来の「所有」と「部分的共同所有」の違い。マットさんのプレゼンテーション資料より。

多元的なデモクラシー

──いまご紹介いただいたアイデアは非常に面白いものだと思いますが、テクノロジーもそうですし、あるいは「民主主義」といったことばが、どんどん政治化していっている状況があるように感じます。つまり、中国のテック社会のなかには、非常に興味深い事象などもありますが、それをフラットに検討することは、米中の対立が激化するなかで抑圧されてしまいますし、逆に台湾のユニークなデジタル政策も、そうした文脈のなかで政治化されてしまう。ジオポリティカルな闘争のなかであらゆるものが、政治ツールにされてしまうと言いますか。

いまのお話にはふたつのレイヤーがあるのだと思います。ジオポリティカルな対立のなかに、あらゆる議論が回収されてしまう状況が起きていることは、残念なことだとしか言いようがありません。本当はもっと広い視点から議論をしているのに、それが狭められてしまう。けれども、これはわたしたちにはどうしようもないことですよね。

一方で、財産や民主主義といったものに関わる議論は、すべて政治的だ、とも言えるのだと思います。先ほどお話ししたように、ここまでのデジタルテクノロジーのたどった道行きは、カリフォルニア/シリコンバレーの技術観によって規定されていたという意味で、ずっと政治的なものだったわけです。それは、あたかも政治とは無関係であるように装ってきましたが、実際は政治的なものでしたし、そう理解されるべきものだったのだと思います。

──最近、面白いなと思っているのは、中国が、自分たちの政治体制を「デモクラシー」ということばを用いて説明しているのを、時々見かけることです。その真意はまだよくわからないのですが、「んなバカな」と一笑に付してしまうのではなく、もうちょっとフラットに検討してみていいようにも思うのですが。

わたしの「デモクラシー」ということばの理解は、それが解釈可能なことばだということです。わたしたちのタスクは、多義的な解釈の間に入って、ネゴシエートして、その最良の意味を見出すことにあるのだと思います。「民主主義」はアメリカやヨーロッパの独占物ではありませんし、あくまでもひとつの「理念」(ideal)ですから、中国がそのことばを用いるのであれば、真剣に考慮すべきだと思います。「民主主義」は価値のある理念ですが多義的です。それは「正義」や「尊厳」といったことばと同様、ひとつの意味しかないわけではありません。その前提の上で、議論に参加することが大事なのです。

──また、近年、デモクラシーに関して興味深い議論は、わたしたちは自分たちの代表を選ぶ選挙や立法府に関わる議論に重きを置きすぎていて、執行の部分、大統領府や行政府における民主主義を十分に考慮していないというものです。ピエール・ロザンヴァロンというフランスの政治学者は、「承認の民主主義」にばかりではなく「執行の民主主義」も議論すべきだと語っています。

どうでしょう。選挙の仕組み自体には、メカニズムデザインの見地から様々なアイデアを提案する余地がありますし、選挙以外にも熟議によるコンセンサスといった可能性についても、私たちも探求しています。

逆に、行政府による「執行」を、「デリバリー」の問題、もしくは「サービスの提供」という観点から評価してしまうことには大きな問題があるように感じます。そうした観点は、「市民」を「消費者」に変えてしまいます。わたしは、デモクラシーは、人と人のつながりをめぐる議論であって、そのプロセスに関わるものだと思います。「何がどう意思決定されたのか」というところから、「どう課題が解決されたのか」に目を向けることは、わたしはむしろ反民主的だと感じます。それが重要な視点であることはわかりますが、わたしは、それはデモクラティックとは言えないと思います。

というのも、こうした考えは、「自国のサービスが悪いからよそに行く」といった思考を促すからです。それは、国家を「底辺への競争」を向かわせることとなり、人と社会との関係を切ってしまうことになります。あらゆるものを、個人の選択と責任に帰するやり方は、まさにシリコンバレーがやってきたことですよね。わたしは「個人の選択」というパラダイムを超えたいのです。

テクノロジーは民主主義をつくってはくれない

──近年「Web3」の掛け声のなか、「DAO」(分散型自律組織)といったコンセプトがよく語られます。さまざまな試みを聞きますが、まるでアメリカの民主主義が辿ってきた歴史がそこでは再演されているかのようですが、マットさんは、どのようにご覧になっていますか。

何にでも難癖をつける人のように思われるのは本意ではありませんが、DAOについては、正直がっかりしています。「DAO」と呼ばれる活動は、本質的にはテクノロジーの話ではなく、テクノロジーはあくまでも実験をする空間をつくっただけです。であればこそ、違った哲学、違ったメンタリティをもって多様な実験が行われるべきもののはずですが、現在はそうなっていません。

現在のDAOは参加者を「投機的な消費者」につくり替えるよう設計されていて、イグジットをゴールとするようなものになってしまっています。だからと言って、そこがデモクラティックなものにはならないというわけではありません。

テクノロジーは民主主義をつくってはくれないし、そこへと導いてくれるわけでもありません。それを実現するのはあくまでも人で、テクノロジーは実験の場所をたくさんつくってくれるだけです。テクノロジーの変化が新しいアフォーダンスを生むと、そこに生じた新たな空間から、民主的な何かが出てくる可能性もありますが、権威主義的なものが出てくる可能性も生まれます。

テクノロジーによって「できること」が広がっていったときに、わたしたちは、その変化をどう制御するのか、その変化がどう使われているのか、本来もっていた可能性が阻害されていないか、といったことをよくよく注視しなくてはなりません。変化をどう使うのかをめぐって、戦わなくてはならないのです。

【マットさんがおすすめしてくれた〈技術論〉の本】

Andrew Feenberg

Nishida, Kawabata, and the Japanese Response to Modernity

近代化していくなかで、日本はいかにテクノロジーを受容したのか。西田幾多郎の技術哲学と川端康成の小説『名人』から、日本の「近代の超克」の苦難を読み解くエッセイ集。

Fred Turner

the democratic surround: Multimedia & American Liberalism from World War Ⅱ to the Psychedelic Sixties

第二次大戦後から60年代のヒッピーの時代にいたるまで、アメリカとリベラリズム(あるいはファシズム)とテクノロジーのつながりから、アメリカの「テック思想」の源流を追う。

Andrew Feenberg

Between Reason and Experience: Essays in Technology and Modernity

「民主主義」「インターネット」「環境運動」といったアクチュアルな問題を通じて、テクノロジーと社会の複雑な相互作用を「批判的構成主義」をもって分析する。

次週7月25日の配信記事のお題は「野外フェス」。興行として巨大ビジネスとなりつつある国外のフェスから、イベントを生業としない主催者による国内のフェスまで。フェスの担い手たちの「もち寄り」によって生み出されるお祭りの姿について運営側の視点から迫ります。お楽しみに。

若林さんのまえがきを含めて、とても読み応えがありました。

慎重なバランス感覚を持ちながら理想に向けて社会を変えようとする姿勢には、刺さるものがあります。