革新は静かに進行する──フランス映画の次世代監督たち:アリス・ディオップ、セリーヌ・シアマ、ギヨーム・ブラック、ミア・ハンセン=ラブ

フランス映画と聞くと、どんなイメージを思い浮かべるだろうか。ゴダールのような思弁性も、エスプリのきいたお洒落な会話も、魅力的な一側面だ。その上で、見逃せない動きがある。現在40歳台である1970年代後半~1980年代前半生まれの監督たちが世に問う、新感覚とでも呼びたくなる映画──特に女性や黒人の表象をめぐる、新時代の風を感じさせる作品が評価を集め、日本でも紹介が進んでいるのだ。

アリス・ディオップ監督作『サントメール ある被告』より © SRAB FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA – 2022

どんなジャンルにも(映画に限らず)、革新はもたらされる。もちろん、愛すべき巨匠たちが遺してきた名作は、わたしたちをいつでも、何度でも刺激してくれるだろう。しかしその歴史の土壌から、次世代の才能は、まだ誰も見たことのない芽を覗かせる。

アリス・ディオップ、セリーヌ・シアマ、ギヨーム・ブラック、ミア・ハンセン=ラブ。コアな映画ファン以外には聞き慣れないかもしれない、これら映画監督たちの作品には、わたしたちが生きている現代社会の空気が満ちている。世界的に評価が高まるなか、近年日本でも紹介が進んでいるのは、ひとつの幸運だと言えるだろう。本記事では、その一端を紹介する。

text by Fumihisa Miyata

語りの外のドキュメント──アリス・ディオップ

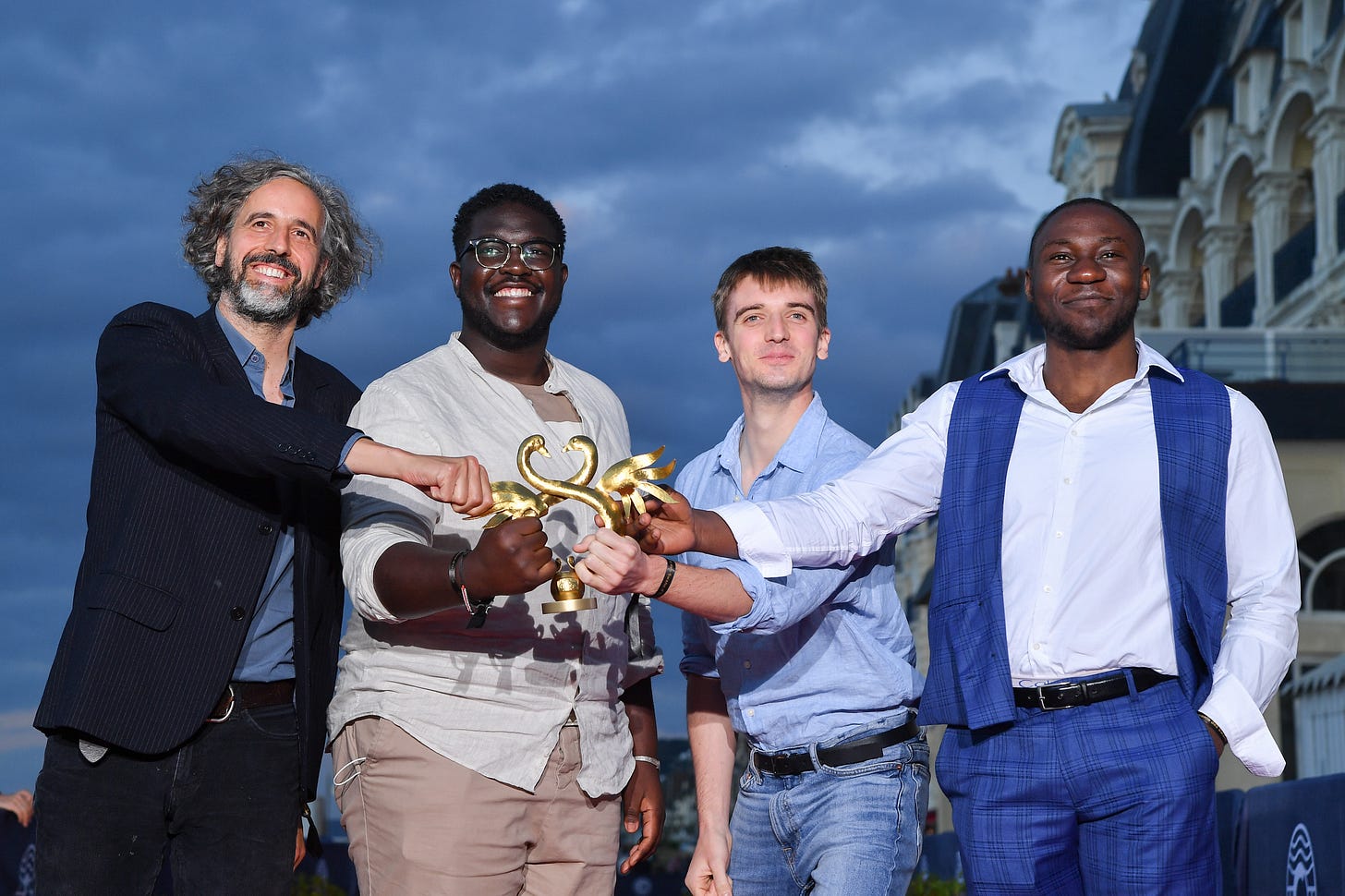

2022年9月、第79回ヴェネチア国際映画祭レッドカーペットでのアリス・ディオップ(左から2番目)。並ぶのは、『サントメール ある被告』に出演した俳優たち(左からカイジ・カガメ、アリス・ディオップを挟んでガスラジー・マランダ、オーレリア・プティ) Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

『サントメール ある被告』より © SRAB FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA – 2022

『サントメール ある被告』予告編 2023年7月14日(金)よりBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国順次公開

間もなく日本で公開されるアリス・ディオップ監督作『サントメール ある被告』は、昨年の第79回ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞(審査員大賞)と新人監督賞の二冠に輝いた作品だ。「ローリングストーン誌が選ぶ、2022年の年間ベスト・ムービー22選」では、先だってのアカデミー賞をほぼ独占した『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(21位)や、名匠スティーヴン・スピルバーグの監督作『フェイブルマンズ』(15位)をおさえ、14位にランクインした映画でもある(日本で大ヒットを記録した『RRR』は12位)。

実在の事件をもとに描かれた、異様な法廷劇である。被告席に立つのは、セネガルからフランスに留学してきた女性ロランス。彼女は幼い娘を海辺に置き去りにして殺害した罪に問われている。しかし、動機を問われたロランスは、謎めいたことばを呟く。「分かりません。裁判でそれを教えてほしい」と──。

空転する法廷の様子を傍聴席で見つめ、そして交わされる言葉に耳を澄ませているのは、小説家のラマ。彼女が自分とはまったく関係のないはずの裁判になぜ足を運んでいるのか、その理由もまた映画の核心のひとつなのだが、ここでは物語序盤でラマが学生相手の講義で語っている、ある名作映画のことを挙げておこう。ラマが解説するのは、フランス文学/映画史に名を刻んだ大作家マルグリット・デュラスが執筆した「ヒロシマ・モナムール」であり、ナチス・ドイツ兵と恋仲だったフランス人女性たちが戦後に丸刈りにされたという歴史だ。社会のなかで自分たちの存在自体を脅かされるような、そうした不安定な境遇に置かれている女性の心身のイメージが一瞬スクリーンを横切った先で、『サントメール』の裁判模様は進展していく。

アリス・ディオップは、1979年生まれのセネガル系フランス人女性である。ドキュメンタリーとフィクションを横断しながら活動する監督であり、『私たち』(原題Nous)という2021年の長編ドキュメンタリーは、同年のベルリン国際映画祭最優秀ドキュメンタリー賞とエンカウンターズ部門最優秀作品賞を獲得している。パリを南北に走るRER(イル=ド=フランス地域圏急行鉄道網)B線沿いの郊外に生きる人びと、その暮らしを断片的に、お互いのコンテクストを決して強固に結びつけることなく追っていく。強靭なドキュメント性とは異なる、その脱中心的な手さばきもまた、新世代であることを感じさせる(『私たち』は日本でも今年1~2月、オンライン映画祭である第13回マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルで配信され、徐々にアリス・ディオップの紹介が進んできた。現在は各映像配信プラットフォームで配信されており、視聴可能だ)。

『サントメール ある被告』は、スタッフ陣にも要注目である。撮影監督のクレア・マトン(1975年生まれ)は近年、後述するセリーヌ・シアマ監督作の『燃ゆる女の肖像』や『秘密の森の、その向こう』、あるいはクリステン・スチュワートがダイアナ元皇太子妃を演じて話題となった『スペンサー ダイアナの決意』(パブロ・ラライン監督、2021年。翌年日本公開)など、女性の姿を撮ることにおいて、現代を代表するシネマトグラファーだ。年齢としてはひとまわりほど上の世代となるが、共同脚本で参加したマリー・ンディアイは、ゴンクール賞などを受賞してきたフランス屈指の作家であり、その作品は日本でも芥川賞作家・小野正嗣らの訳によって紹介されてもいる。

このような充実した布陣で描かれた『サントメール ある被告』の結末は、実は(女性をめぐる映画だからこそ)ある点において、観客のあいだで賛否両論あるだろうことが予想される。とはいえ、フランスから届いた、新たな時代を象徴する映画であることに変わりはない。

女性たちの、秘密の共有──セリーヌ・シアマ

2022年10月、ベルギーのゲント国際映画祭でのセリーヌ・シアマ Photo by Sylvain Lefevre/Getty Images

『燃ゆる女の肖像』予告編

『秘密の森の、その向こう』予告編

一本の映画が、クィア・シネマと呼ばれる映画の領域の裾野を、一気に広げたといっても過言ではないかもしれない。18世紀フランス・ブルターニュの孤島を舞台に、男性との結婚を望まない令嬢エロイーズ、その肖像画を描くことになった女性画家マリアンヌのふたりの関係性を描いた『燃ゆる女の肖像』は、2019年に第72回カンヌ国際映画祭で脚本賞とクィア・パルム賞を受賞した。2010年に創設されたクィア・パルム賞はそれまで、女性になりたいと願う男性が主人公の『わたしはロランス』(グザヴィエ・ドラン監督、2012年)や、年齢の離れた女性ふたりにフォーカスした『キャロル』(トッド・ヘインズ監督、2015年)などに与えられてきたが、女性監督作が選ばれたのはこのときが初めてだった。

監督・脚本は、1978年生まれのセリーヌ・シアマ。2007年、シンクロナイズドスイミングのクラブを舞台に少女たちの交錯する性/生を描く『水の中のつぼみ』でデビューし、2014年にはパリ郊外に住むアフリカ系の少女が境遇に抗う日々を描いた『ガールフッド』を手がけるなど着実にキャリアを重ね、フィルムメイカーとしてネクストステップに至ったのが『燃ゆる女の肖像』だった(肖像画のモデルとなるエロイーズを演じ、その未来を嘱望されていたアデル・エネルが、性暴力加害者である男性たちに甘い業界に失望、2022年に映画界引退を宣言した背景もまた、映画の現在を象徴している)。

セリーヌ・シアマが『燃ゆる女の肖像』に続いて監督した『秘密の森の、その向こう』(2021年、日本では翌年公開)は、祖母の死に触れた8歳の少女が主人公。悲嘆に暮れる母が姿をくらました後、少女が森のなかで出会うのは、母と同じ名前を名乗る8歳の少女である。セリーヌ・シアマの映画の奥底には、女性たちのあいだの微かな紐帯が感じられる。ガーディアン誌のインタビューに対して、彼女は以下のように答えている。

わたしの映画はいつも、世界の外でわたしたちが、愛する人に出会い、そしてお互いを愛することができる数日間について描いています。同時に、常に女性のキャラクターたちについての映画でもあるのです。なぜならば彼女たちは、孤独、夢、姿勢とアイデアを分かち合えるプライベートな場所においてのみ、自分らしくいることができるからです。

ヴァカンスの夢、隣り合うリアリティ──ギヨーム・ブラック

2020年6月、第34回カブール映画祭でのギヨーム・ブラック(左)。並んで立つのは『みんなのヴァカンス』に出演した俳優たち。左から順にサリフ・シセ、エデュアール・シェルピス、エリック・ナンチュアング Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

『みんなのヴァカンス』予告編

2022年の夏、日本の映画ファンのうち少なからぬ人びとが、照りつける日差しを避けるようにして映画館の暗闇に佇み、スクリーンのなかでヴァカンスを楽しんだ。1977年生まれのギヨーム・ブラック監督が手がけた『みんなのヴァカンス』(2020年 第70回ベルリン国際映画祭パノラマ部門 国際映画批評家連盟賞特別賞受賞作。フランスでは2021年劇場公開)と、彼の過去作品の特集上映が組まれたからである。

その映画は、筋書きだけ見れば、なんということはない。青年フェリックスは、夏の夜にセーヌ川のほとりでアルマという女性に出会うが、彼女は翌朝、南フランスの田舎町へヴァカンスに旅立ってしまう。フェリックスは親友シェリフ、そして見ず知らずのエドゥアールという男3人で、アルマの後を追う。瑞々しい景色のなかで繰り広げられる、恋と友情……。

同じく昨年、一部のプラットフォームで期間限定配信されていた『宝島』(2018年)もまた、水辺のレジャー施設でヴァカンス客たちが戯れる様子をひたすら写した、しかし無性に美しい映画だった。

ギヨーム・ブラックを語るとき、エリック・ロメールやジャック・ロジエといったフランスのヌーヴェル・ヴァーグの巨匠たちの名が引き合いに出されることに不思議はない(実際に『宝島』は、ロメールのコメディー映画『友だちの恋人』と同じ舞台を採用している)。ただ、新たな時代を切り開くタッチに満ちているのも事実だ。例えば『宝島』がドキュメンタリー映画と謳われながらも僅かに演出を感じさせる部分があるのと同様に、『みんなのヴァカンス』の登場人物はフランス国立高等演劇学校の、しかもほぼ初めて映画に携わる学生たちが演じており、虚実の皮膜といったものはあらかじめ宙づりになっていると言っていいだろう。

さらに興味深いのは、『みんなのヴァカンス』の核となる男性ふたりを演じるエリックとサリフが黒人であるということであり、そのことは映画でほとんどフォーカスされないながらも、現代社会においてこの作品がもつ意味への洞察はきちんと感じさせるものになっているということである。ギヨーム・ブラックは黒人としての人生を歩んできた俳優ふたりと語り合うなかで、今回はそのテーマを中心に置くべきではないと結論を出しつつ、MUBIのインタビューによれば、非常に繊細なバランスを探っていたことがわかる。

彼らふたりの身体と顔という存在が、ほとんど白人によって占められている内向きのフランス、その夏のヴァケーションにおいて、意味をもつことは明らかです。エリックとサリフはレイシズムに遭遇することはありませんが、彼らの肌の色はある文化的・社会的な距離のもと、アスマ、エドゥアール、アナ(訳注:白人の役者たちの本名)や他の人びととの間で、物語の過程において築かれては解かれてゆく友好的で感情的な関係性に影響を及ぼします。欲望と誘惑の戯れは小さなドラマと誤解を次々と引き起こし、そしてそこかしこで、亀裂は一時的に埋められるも、あらゆる暴力によって再び罅(ひび)われていく。本作は、この社会的、そして政治的な問題を、コメディーであるがゆえに軽く取り扱うことを選択しています。しかしこのコメディーは、遠くを嵐が通過するのにつれて夏の空が暗くなるように、時々苦味を帯びているのです。

移民(の子孫)たちによる他愛のないやりとりは、決してギヨーム・ブラックの専売特許というわけではない。例えば世代は上になるが、ジャック・オディアール(1952年生まれ)監督による『パリ13区』は、台湾系フランス人やアフリカ系フランス人といったミレニアル世代の登場人物たちが繰り広げる、性愛も含めた日常生活のドラマを徹底してスタイリッシュに切り取ったものだった。しかしそんな『パリ13区』で共同脚本を務めたひとりが先述したセリーヌ・シアマである、ということを考えれば、やはりここには、次世代的な感覚が刻みつけられていると言っていいだろう。

重ねて述べれば、『燃ゆる女の肖像』で画家を演じたノエミ・エルランが、『パリ13区』では法学生として大学に32歳で復学するノラ役で出演している。ノラは元ポルノスターである女性に間違われて混乱するも、やがて画面の向こうのその人に魅かれていくというのが、『パリ13区』の物語の軸のひとつだった。見えない境界線を潜り抜けるように、新たな関係性は紡がれていく。

ギヨーム・ブラックとセリーヌ・シアマの直接的な交流に関して筆者は寡聞にして知らない。しかし、ふたりの映画が同じ風景を捉えているように、同世代であるふたりの映画は、ひとつの水面でつながっているのかもしれない。

苦悩と肯定のアップデート──ミア・ハンセン=ラブ

2022年10月、ケルン映画祭でのミア・ハンセン=ラブ Photo by Andreas Rentz/Getty Images

『それでも私は生きていく』予告編。2023年5月5日より全国順次公開中

そのキャリアは、非常に早熟だった。本稿で取り上げる監督としては最も若い、1981年生まれ、現在42歳のミア・ハンセン=ラブはかつて俳優として映画に出演した後、2007年に監督デビュー。20代後半で手がけた『あの夏の子供たち』(2009年)が第62回カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員特別賞を受賞。『グッバイ・ファーストラブ』(2011年)で第64回ロカルノ国際映画祭特別賞、フランスを代表する演者のひとりであるイザベル・ユペールを主演に迎えた『未来よ こんにちは』(2016年)で第66回ベルリン国際映画祭銀熊(監督)賞を獲得するなど、数年おきにコンスタントに新作を発表し、評価されてきたつくり手である。

自伝的な内容、私的なメモワールを滲ませるその作品群は、決して派手ではない。しかしだからこそ、観る者の胸を淡々と打つ。2022年、第75回カンヌ国際映画祭ヨーロッパ・シネマ・レーベルを受賞した『それでも私は生きていく』(原題Un beau matin〔美しい朝〕)が今年5月から日本でも公開されており、同時期に過去作の特集上映も行われたということは、ミア・ハンセン=ラブへの確かな支持を感じさせる。

『それでも私は生きていく』でレア・セドゥ演じる主人公サンドラは、幼い娘を育てるシングルマザーであり、病に記憶を蝕まれつつある父の介護をしながら、自身は通訳として活動する女性だ。再会した旧友の男性との恋模様も含めて、現代人の日々のリアリティと近しい感覚に満ちている。35ミリフィルムで撮影された、粒だつような映像の肌理(きめ)が、観客と作品世界を橋渡しする。

そもそもミア・ハンセン=ラブの映画には、そのフィルモグラフィーの初期から、人生の苦悩と、それを帳消しにすることのないささやかな肯定とが、常に隣り合ってきた。そしてそんな機微が、単に“等身大”の描写に終始するのではなく、映画表現としての美しき達成と両立してきたということも、特筆すべき点だろう。ミア・ハンセン=ラブの映画を観続けるということは、悩める映画の現在と未来を、一緒に年を取りながら観るということに等しい。

彼女の作品は、その端々に、現代社会と、映画という営みへの問題意識が垣間見えるのも印象的だ。例えば、20世紀映画の巨匠イングマール・ベルイマンが後半生を過ごした土地を舞台にした『ベルイマン島にて』(2020年、日本公開は2022年)には、たしかにベルイマン作品へのミア・ハンセン=ラブのリスペクトが感じられる。と同時に例えば、ベルイマンが複数の妻とのあいだに多くの子をもうけるも、子育てにはほとんど見向きもせず映画づくりにばかりかまけていたという指摘も、さりげない会話のなかにきちんと忍ばせているのである。

4人の監督たちの映画を通じて、見えてくるものは何だろうか。乱暴な一般化は避けたいが、しかしかろうじて言えることはあるかもしれない。デジタルな映像技術が発展すればするほど、”わざわざ人間の身体をカメラの前に立たせて撮影する”という行為の意味が問われつつある地平において、これらの映画が撮られているということは間違いないだろう。どんなフィクションにおいても映ってしまうフィジカルな余白のことを、もう一度考えるということ。フランス映画という歴史的な磁場のなかでその問いを深めていったとき、社会的なイシューやドキュメント性というものは、おそらく映像のなかに自然と入り込んでくるのではないだろうか。

わたしたちと同じ時代の空気を呼吸し、既存の映画にはめられていた枠を静かに揺るがせながら、新作を撮り続けている監督たちがいる。日本国内で紹介が進むいまは、観客として“共振”する、絶好のタイミングだと言えるだろう。

次週6月27日は、ヴィナハウスなる未知の音楽が鳴り響く、上野のベトナム人向けクラブの様子をレポートします。日本全国で増加し続けているというベトナム人向けのクラブ、そのなかでも日本人が唯一立ち入ることができるとされるBTC CLUB UENOのフロアから、TikTokでも爆発的にヒットしているというヴィナハウスの、社会的な広がりを考えます。お楽しみに。