デザイナーが庭師になるとき:ダン・ヒルが語る「参加型まちづくり」の最前線

「庭師のように考える」。都市デザイナーの仕事は「完成形」をつくることではありません。庭師が庭の植物と向き合うように、予測不能でコントロール不能な相手に身を委ね、それに応答していくことなのです。「参加型」「ボトムアップ」が語られて久しいアーバンデザインにおいて、いま求められている価値転換とは? ストラテジックデザインの旗手ダン・ヒルさんに教えてもらいました。

「参加型のまちづくり」。言うは易しだが、実践は難しい。「みんなの意見」を聞いた結果、合意プロセスは混沌化したり、あるいは「参加型」とは名ばかりの、アリバイづくりのためのお題目と成り果ててしまったりする例も少なくないはずだ。「市民参加」は美しい理念だが、それを上手く実現するためには、戦略的なプロセス設計が必要となるのはもちろん、それ以前に、デザイナーや開発担当者のマインドセットを、まず変えなくてはならない。「課題解決のためのデザイン」において、デザイナーに本当に必要な考え方・身振りとはどのようなものなのか。スウェーデンなどで先進的な事例を数多く手がけてきたアーバンデザイナー、ダン・ヒルさんに、2022年7月に来日した折に訊いてみた。

interview & text by Kakeru Asano/ Kei Wakabayashi

photographs by Kaori Nishida

special thanks to RE:PUBLIC

アーバンデザイナーになるまで

1997年から2001年頃までロンドンで音楽関係のウェブデザイナーやジャーナリストとして働いていました。レコード会社やレーベルの最初のウェブサイトの立ち上げを色々と手伝っていたんです。ウェブマガジンみたいなものを立ち上げて、毎日のように届くCDやシーンについての記事を書いたりもしていました。

2001年頃からBBCで働くようになり、ウェブサイトを構築する大規模なチームのマネージメントを手伝い、そこから、ウェブサイトのデザインを担当する一方でインターネットに見合った組織づくりも任されるようになりました。いまでいうデジタル・トランスフォーメーションですね。その頃から「組織をどうデザインするか」「文化をどうデザインするか」「アウトプットだけでなく、システムをどのようにデザインするのか」といったことに深く関わるようになりました。

もともとバックグラウンドはコンピュータサイエンスと都市社会学(urban sociology)で、人びとがどのようにテクノロジーを使っているかに興味があったのですが、BBCでの経験から、テクノロジーの仕事を通じて得たスキルを、都市開発の分野へと還元することができるようになりました。

ダン・ヒル|Dan Hill|デザイナー、アーバニストその他。Helsinki Design Lab(フィンランド)、Fabrica(イタリア)、ARUP、UCL(イギリス)、Vinnova(スウェーデン・イノベーション庁)にて要職を歴任し、 ストラテジックデザインの実務と教育を手がけてきた。基礎自治体・広域自治体・国を横断した「Street Moves」が話題に。現在はオーストラリアに拠点を移し、メルボルン大学に所属するほか、メルボルン・スクール・オブ・デザインのディレクターも務める。cityofsound.medium.com

課題解決における「デザイン」の役割

ストラテジックデザインは、伝統的なデザインツールを使って社会的な大きな課題に取り組むための方法として出現しました。これまでのデザインは主に、モノや空間、環境、物体などを対象としてきましたが、そこで培われたベーシックな技術や原則、プロセスを用いつつも、ストラテジックデザインは、その対象を社会課題にまで広げていきます。

気候変動や生物多様性の損失、公衆衛生、社会正義、高齢化といった大きな問題は、都市に限らず、あらゆる場所、地域においても無縁ではありませんし、これらの問題は、個々の独立した学術分野だけで解決できるものではありません。

例えば都市計画で人びとの「健康」を扱う場合には、多様な分野・構成要素が非常に複雑に絡まり合ってきますが、これまでは、行政も企業もステークホルダーと協調することなく、むしろ部外者を排除するようなかたちで対処しようとしてきました。これは気候変動でも同じです。しかしながら、こうした大きな共通課題を解決するのに、これまでのやり方は通用しなくなっています。

ストラテジックデザインは、こうした大きな課題にアプローチするために、人やものごとを結びつける接着剤のような役割を果たします。ストラテジックデザインには、その「接着剤の役割」を果たすにあたっての固有のテクニックもありますが、大事なのはテクニックよりも、むしろ謙虚であることです。課題解決だと言って、ただ闇雲にデザインをそこに投入すればいいわけではありません。大きな課題を解決するためには、個別の組織だけではできないことを肝に銘じつつ、謙虚に課題と向き合うことが必要です。

しかし、これは言うほど易しくはありません。謙虚さを保ち続けるためには、デザインの役割を、課題解決ではなく、むしろ新しい方法で問題を捉え直すためのものと理解しておくことが必要なのかもしれません。命題を立て、問題を明らかにし、それを目に見えるものにする。それがデザインの役割です。

トップダウンか、ボトムアップか

「場所」は常に固有のものです。都市計画や政策立案(ポリシーメイキング)の大きな問題は、場所の固有性を切り捨て、できるだけ多くの場所に適用できるような一般原則をつくろうとしてしまうところです。そうした考えに、私は反対します。トップダウンで提供される抽象的な原則が、個々の現場の固有性に根差したものになるよう常に働きかけます。しかしながら、だからといって、完全にボトムアップの小さな仕事しかしないというわけではありません。

参加型のアーバニズムは、システムがどのようにつながっているのかを、大きな観点から捉えなくてはなりません。裕福な地域の課題だけ解決して、貧しい地域を放置するというわけにはいかないのです。課題解決という観点から見れば、そうやってものごとを切り分けていくようなやり方は、明らかに間違っています。裕福な地域と貧しい地域とは、実は互いにつながり合っているということを、私たちデザイナーは常に指摘し続けなくてなりません。

場所ごとの固有の歴史や特性や文化と向き合うことが重要なのは、ひとつには、それによって視覚的にオリジナルなものが生まれるからです。それが見つかることの意義は、単に見た目がいいものが生まれることだけでなく、そこを切り口に、意味のある介入の契機を見いだすことにあります。そしてそこから、デザインを共同で行いながらコミュニティを構築することができるようにもなるのです。

デザイナーには、個々の具体的な事例から一般的な原則を導き出し、それを発展させるという役割もあります。これは市民の役割とは異なるところです。小さなところから始めて、「これは、別の場所でも使えるんじゃないか」と考えるわけです。デザイナーは、一般的なものと具体的なものとの間を常に行き来しなくてはなりません。そして、一般的なものと具体的なものとでは向き合うやり方がまったく異なることを理解していなくてはなりません。

私はこれまで国の事業に多く携わってきましたが、そこでは、ほとんどの時間が「一般的な」仕事に費やされ、具体的なものと向き合うことができませんでした。そうした反省を踏まえてスウェーデン政府と最後に実施したプロジェクトは、中央政府と自治体やその他の組織が、同じ場所でフラットに働くよう促すものでした。

「公共のもの」は「あなたのもの」

「参加型」のデザインにおける市民の役割は、その国や場所の文化や状況によるかと思いますが、都市に限定して話すなら、まず、まちづくりの仕事は大規模なデベロッパーや都市計画事務所が行っているがゆえに、多くの市民が、自分たちがそこには関与できない、あるいは関与することを許されていないと感じています。そのため、多くの都市計画において、市民の積極的な参加はほとんどありませんでした。ところが、そうした大規模開発からいったん目を離して、ミクロな視点から都市を見回していきますと、人びとが自分の暮らす環境を自分たちの手でかたちづくり、たとえ小さなスペースであっても、そこでささやかな自己表現を行っているのを見ることができます。

日本の都市でも、それは顕著です。例えば日本では、公共の歩道や狭い路地に鉢植えを並べ、路上でのガーデニングが行われているのをよく見かけます。これを見るたびに、私は「日本人の一人ひとりに小さな区画を与えたら、いったい何が起きるのだろうか」と、わくわくしてしまいます。

東京のような大都市の道端でもよく見かける「路上ガーデニング」にこそ、「参加型」のヒントがあるとダンさんは言う。

私はかつて「この道路は近隣住民全員のものであり、同時にあなたの場所である」という考えから、実際に2年間ほど、それぞれの住民に1〜2メートルほどの区間を提供したことがあります。周りの誰にも迷惑をかけない限り、そこをみなが好きに使っていい空間としたんです。私たちはこれを「1分都市」(One Minute City)と名付けました。そこに込めたのは、玄関の外、団地の外の、歩いて1分以内の身近な空間が、自分のものになるというメッセージです。ただし、そこが実際に自分のものになるかどうかは、文脈によりますし、隣人との交渉も必要です。

スウェーデンでは、すべての街路は公共空間となっています。つまり名目上は市民のものなのですが、そこに暮らす人びとに積極的に意思決定権が与えられているかといえば、必ずしもそうではありません。街路が「市民のもの」であるのは、あくまでも法律で定められた範疇においてであって、文化として、あるいは日常的な習慣としてそうなっているわけではないのです。

「1分都市」では、一般に「市民のもの」と呼ばれているものを、実際にそこに暮らしている「あなたのもの」にすることを試みたのです。隣同士に4つの家族が住んでいて、それぞれに幼い子どもがいたなら、与えられたその公共空間を「遊び場」として使うことは自由です。ただし、そこに暮らす家族たちの合意のもとで、それは決定されなくてはなりません。

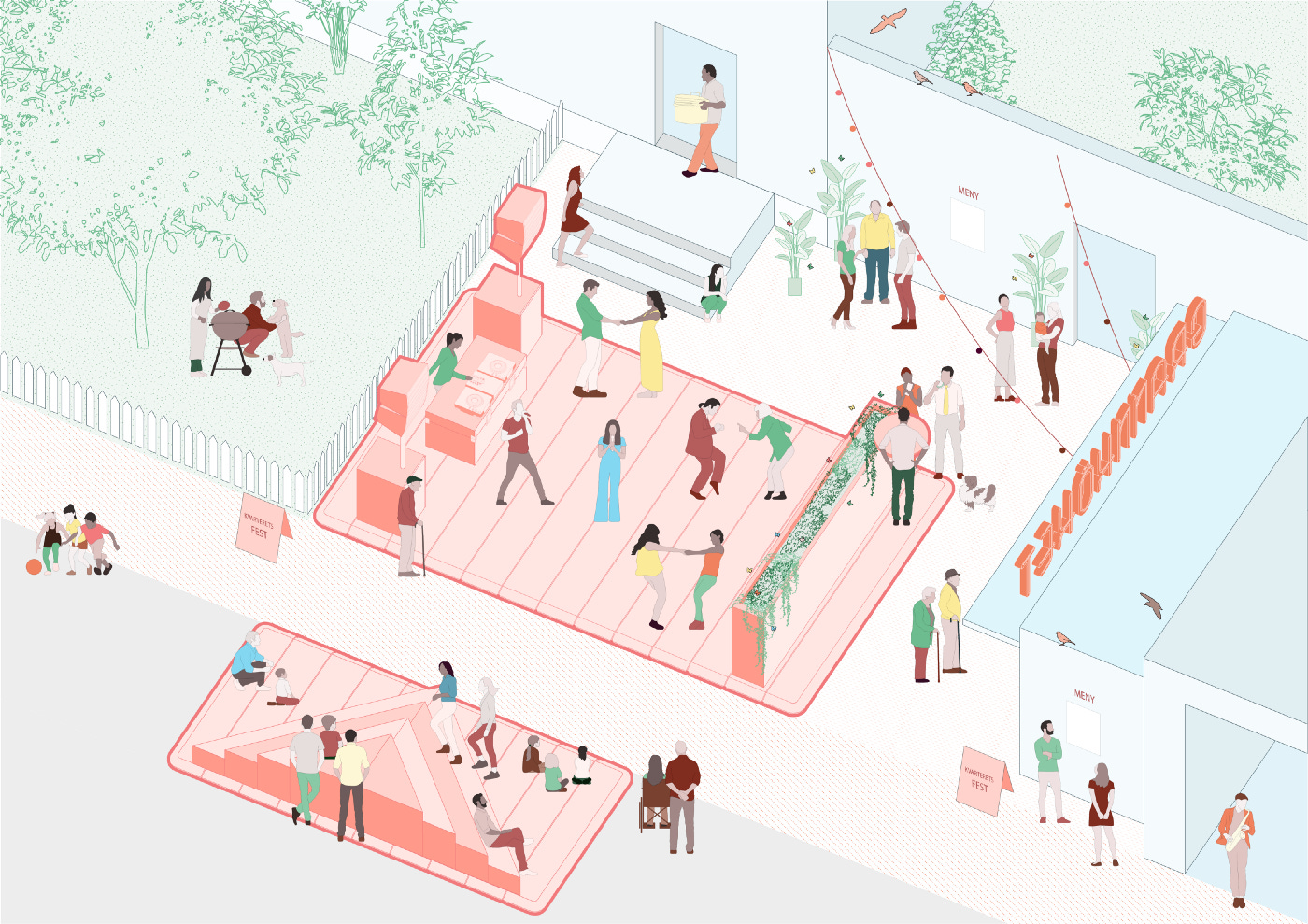

つまり、そこでは意思決定が、個別の交渉と協力関係に委ねられる格好になりますので、行政や開発業者は、判断を委ねるしかありません。であるがゆえに、こうした自生的なやり方は、管理・運営が困難とされてきました。そこで私たちは、具体的な個別の交渉がスムーズに運ぶように、巨大なレゴのピースのようなツールを人びとに提供し、市民同士がお互いにアイデアを出し合えるようにしました。こうしたツールを使って、遊び場にしたり、バーベキュー場やバーにしたり、劇場や緑地、自転車置き場や駐車場にしたりと、臨機応変にその空間の使い方を実験できるようにしたのです。こうした介入があって、初めて人びとは本当の意味で、まちづくりを自分たちの手で始めることができるようになったのです。

「所有」の概念を変える

公共空間における「所有」が、本質的にどういうものでありうるのかを考えるにあたって、アラビア語の「アル・マシャー」という概念は、非常に興味深いものです。アラビア語で共同の土地を意味する「アル・マシャー」は、共有された公共空間は、ただ国家のデータベースに「公共空間」として記録された空間ではなく、共同作業によって生み出されるものでなくてはならないとしています。

建築家でリサーチャーで教育者でもあるサンディ・ヒラルとアレッサンドロ・ペッティは、2019年の『Permanent Temporariness』という書籍のなかで、この概念をこんなふうに説明しています。

「アラビア語で『アル・マシャー』とは、農民に平等に分配された共同土地のことである。マシャーは、人びとがその土地を一緒に耕すと決めた場合にのみ存在しうる。耕作をやめた瞬間、彼らはその所有権を失う...... このカテゴリーが存在するためには、共同の使用によって活性化されなければならない ......アル・マシャーは『公共』とは異なるものである。国家機関が公共を媒介しているのに対して、アル・マシャーは国家機関を超えて存在する。公共空間が、権力機構によって人びとに与えられる空間であるのに対し、アル・マシャーは人びとの相互作用によってつくり出される空間である。公共空間は人がいなくても存在することができる。アル・マシャーは、人びとが絶えずそれを生み出している場合にのみ存在する」

「人びとが絶えずそれを生み出している場合にのみ存在する空間」「人びとの相互作用によってつくり出される空間」というアイデアは、私たちがもっている「権利」を、なんらかの活動と結びつけて存在しうるものとしている点がユニークです。共同的な空間の権利は所与のものではなく、共同の活動があった場合にのみ存在するというこの考えは、私たちが考える、「権利」の硬直性を、鮮やかに切り崩してくれるものであるように感じます。

庭師のように考える

私はつい数年前、音楽家・美術家のブライアン・イーノに、これからのストリートデザインの原則をつくってくれるようお願いしたのですが、イーノが送ってくれた10個の原則とは、以下のようなものです。

• 建築家ではなく、庭師のように考える。つまり、終わりではなく、始まりをデザインする

• 未完成=肥沃

• 芸術家と都市の関係は土壌とミミズの関係である

• 都市の廃棄物は公然と陳列すべし

• 人びとが手を入れやすく、適応しやすい場所をつくる (鉄やコンクリートではなく、木や漆喰で)

• 子どももお年寄りも楽しめる場所は、みんなに愛される

• 低家賃=優雅な暮らし

• 人と人が見つめ合う場所、見せ合う場所をつくる

• シェアドパブリックスペースはコミュニティのるつぼ

• 本当のスマートシティは、そこに暮らす居住者の知性と創造性を活用する

「1分都市」のプロジェクトのためにブライアン・イーノが構想した「デザイン・プリンシプル」。ダンさんのブログ「Working with Brian Eno on design principles for streets」より。

この最初にある「庭師のように考える」は大好きなメッセージです。私自身、ガーデニングが好きなのですが、ガーデニングをしていると、音楽と料理に似ているといつも感じます。ガーデニング、音楽、そして料理は、すべてコミュナルな行為であり、また、どれも相手を完全にコントロールすることができないという意味で似ているのです。

実際に、京都のお寺にあるような素晴らしい禅庭でもない限り、庭をイメージ通りに育てることは決して簡単ではありません。昨年の夏、スウェーデンで美しいトマトを育てたのですが、そこに鹿がやってきて、一晩で全部食べられてしまったことがあります。これはどうしようもないことです。良い庭師であるためには、こうした予測不可能性、コントロール不可能性に身を委ね、自分自身を相手に適応させ、常にアダプティブに対応しなければなりません。そこでは計画というものが、必ずしも意味をもたないのです。

デザインは統合的なプロセスですが、思いついたことをスケッチするようなところから始めることができます。まずは、自分で種を蒔いてみることが大事なのです。デザインの世界では、実際にものごとが動き出すまでに1年かけて計画を立てることもしばしばありますが、庭づくりにおいては、何カ月も何年も準備に時間を費やすようなことはバカげています。庭づくりにおいては、まず何かを植えてみて、それが周囲とどう関わり、どう状況が変化していくのかを見ながら、手を加えていくやり方しかないのです。つまり、レスポンシブルに応答/反応するということです。植物が育っていくなかで生まれた可能性に反応し、あるいは失敗にも反応する。

「庭師のように考える」とは、つまり、庭づくりのプロセスにおいては、自分のコントロールが及ばないものの介入に対して事後的に反応し続けなければいけないことを意味しています。庭には完成というものがありません。それは永遠に、ただ変わり続けるだけなのです。「庭」のメタファーは、場所について考える上で、とても役に立つものです。私たちがいま暮らしている場所も、過去100年の間に絶えず変化を繰り返していますが、その歴史ははるか昔にまで遡ります。

ものごとは変化するのです。その意味でも、日本から提出された「新陳代謝」(metabolism)という概念は、とりわけ興味深いものです。黒川紀章は、日本の都市は木造都市であり、ヨーロッパの都市は石造都市だと書いています。ヨーロッパでは、400年前の都市や200年前の都市の骨格が現代にまで生きていますが、日本の都市には、かつてほどではないかもしれませんが、西洋とは違う新陳代謝の構造があるようにも感じます。

いずれにせよ、私はガーデニングの有機的なプロセス感覚が好きなのです。その代謝は、ダイナミックで、集団的な行為であると同時に、個人的な行為にもなりえます。ただ計画を立てて終わりということではなく、ずっと続けていかなければならないし、状況の変化にも対応し続けなくてはならないのです。

国家プロジェクトをアクティビズム化する

こうした考えを念頭に行った政府プロジェクトで〈Street Moves〉というものがあります。そもそもこのプロジェクトは、自動車やバイク、スクーターといった移動に関わるシステムを、どのように変更しうるのかを考えるところから始まりました。

そこで、私たちはまず、技術的な側面からだけでなく、モビリティが発生する場所として道路を見ること、つまり、ストリートというものをより包括的な観点から見ることに取り組みました。

ストリートは、技術的にも複雑なシステムですが、その複雑さは文化的なものでもあります。第二次大戦前の映画を観ると、東京でも、大阪でも、ストックホルムでも、ヘルシンキでも、路上に人が溢れ出てているのを見ることができます。

子どもたちは通りで遊び、新聞を読んでいる人もいれば、せわしなく歩いている人もいます。演劇、音楽、パフォーマンス、政治演説、家族の団欒、カフェ、レストランなど、あらゆるものごとがストリートで起きています。そしてそこには、馬、車、自転車、移動式の屋台など、多種多様なモビリティが存在しています。ストリートは、何世代にもわたって、文化やコミュニティを育む交流の場だったわけですが、私たちは意図してかせずにかそうしたものをすべて排除して、「ストリートは交通のための場所」と決めてしまったのです。私たちは、こうしたバイアスを解きほぐし、そこから、モビリティの新技術に目を向けようとしたのです。

ところが、こうしたことを見ていった結果、そもそも「道路とは何か」「何のためにあるのか」という、より大きな疑問が生まれてきてしまいました。「ストリートは何のためにあるのか?」「何のために使うのか?」「それを決めるのは誰なのか?」といった問いです。そこから、スーパーローカルな「1分都市」のようなアイデアが生まれ、そこに暮らし日々ストリートを使っているコミュニティ自身が「ストリートはこうあるべきだ」と意見を交わすことができるような建て付けを考案することになったのです。

ダンさんがストックホルムで手がけたプロジェクト〈Street Moves〉。木製の「キット」を用いて住民たちが自由にストリートをデザインできるようにした。Photo Courtesy of Dan Hill

「つくりたいものをつくる」を実現するために

スウェーデンには合わせて4万キロメートルの通りがあります。そのすべての通りから、個々のストリートにふさわしいアプリケーションをどのように引き出すことができるかということも、同時に考えていました。その意味で、〈Steet Moves〉は、どんなアイデアでも試すことのできるプラットフォームでもあります。プラットフォーム上に、さまざまなステークホルダーが集い、プラットフォームが提供するツールや機能を使って好きに実験を行い、そこから得られた検証結果は自治体へとフィードバックされ、自治体はそこから得た学びを日々の業務に還元することができる。そんな循環が生まれるようにすることも、プロジェクトには含まれていました。

私たちは5、6都市でこのような実験を行いましたが、これは現在も継続しており、徐々に全国的な動きになり始めています。この動きは、従来の政府キャンペーンというよりも、社会運動的で、タクティカルアーバニズムの精神と実践を国政レベルで実装したようなものです。国政の場で行う戦術的なアクティビズムと言っていいかもしれません。そこでは、まずは、小さなところから始めて、時間をかけて事例を積み上げていくことがとりわけ大事になります。

こうしたプロジェクトにおいて、デザイナーがまず認識しておくべきは、「道路を直すのはデザイナーの仕事ではない」ということです。デザイナーにできることは、そこに暮らす人びとをサポートし、ファシリテートし、ないものねだりをすることなく、人びとが想像力の引き金を引く手助けをするのがデザイナーの仕事です。私たちは、彼らが何を一番面白いと思っているのか、彼らの本当の欲求やニーズは何なのか、それを解き明かそうとするだけなのです。

ストックホルムのような都市では、一般的なレベルでの市民参加は非常によく行われていますが、私がここで目指したのは、コンサルテーションを超えた、より高いレベルの「参加」です。それを促すために私たちは、ユーザー中心設計の実践から生まれた非常にシンプルなプロセスをデザインしました。私のバックグラウンドはどちらかというとインタラクション・デザインに近いものなので、その経験がここでは非常に役立ちました。

インタラクション・デザインでは、ユーザー・リサーチを行い、人びとが参加し、変化させることができるシステムを構築していきます。初期のインターネットでは、人びとが一連のプロトコルやツール、HTMLのようなものを使って、自分自身でものをつくることが盛んに行われていましたが、この考えは、都市についての私の考え方にも反映されています。つまり、道路をプラットフォームに見立て、その上に載せるものをアプリケーションと考えたのです。そこでは、みんなが「自分がつくりたいものを自分でつくる」ことができるようなツールセットやプロトコルを用意することが重要です。〈Street Moves〉でも、それを実践しました。

そして、ストックホルム市に協力を仰ぎ、実験に協力してもらえそうなストリートを4つか5つ挙げてもらいました。私たちはそのうちのひとつが、学校に隣接したものであることを望んでいました。スクールストリートのインターフェースは、文化的、感情的、技術的、規制的な観点が複雑に錯綜した興味深いものだからです。

そして、ストリートをデザインするにあたって、私たちは学校に通う子どもたちにデザインを任せました。6歳の子どもたちが、文字通り、建築家になってくれました。私たちは「この通りをどうしたいか」と聞いただけで、実際には何も言いませんでした。でも、6歳の子どもたちは、驚くほどクリエイティブで、素敵なアイデアをたくさんもっており、加えてそれらのほとんどが実現可能なものだったのです。

〈Street Moves〉のプロジェクトで子どもたちが提出したアイデア。Photo Courtesy of Dan Hill

町医者としてのコミュニティデザイナー

「このストリートは遊び場にすべきです」と言うのは、私たちの役割ではありません。もちろん多種多様なアイデアを提案することはできますが、最も重要なのは、そこに暮らす人たちがそれをやりたいと感じ、本当に遊び場が欲しいと思っているかどうかなのです。そして、最良のシナリオは、そこに暮らす人たちが、そこに遊び場をつくると決めたら、庭と同じように、その人たち自身で、その空間を維持することなのです。

「メンテナンス」というと、私たちはつい「税金を払っているのだからメンテナンスをするのは行政」と思ってしまいがちですが、私たちはむしろ、「ケアする」という感覚をもって、自分たちのストリートと向き合うべきなのです。ケアということばには、お互いの関係性が含まれており、いわばそれは相互依存的な関係なのです。

私の同僚の何人かは、コミュニティ・デザイナーを町医者のような存在として考えています。どんな町にも、みんながあてにしているお医者さんがいるように、彼ら・彼女らはコミュニティに留まって、デザインの仕事をしています。

メルボルン大学の同僚ロリー・ハイドは、「ご近所の建築家(the architect who's in the neighborhood)」というアイデアを実践していまして、すでに町医者に近い存在となっています。町のお医者さんは毎日何人もの患者さんを診察しますが、同じように、町にひとり、建築家やデザイナーが毎日近隣住民の悩みや困りごとに対処すべく往診してくれたとしたら、どうでしょう。

「庭にイチゴ畑をつくってみたらどうですか」「壁を修復するなら木材を使ったらどうですか」とか、「ガードレールの整備については、市役所に聞いてみますね」「サッカー場が必要かもしれないですね」といった感じで、町の設計に関わるお医者さんのような存在がいたら、きっと面白いですよね。

あるいは、おそらく70~80年前まではそうだったのかもしれません。スーパーローカルな問題をスーパーローカルに解決するということがいつの間にか当たり前ではなくなってしまったのかもしれません。いずれにしましても、こうしたミクロな観点から課題解決を考えることで、私たちはよりいっそうケアという考え方に近づくこととなりますし、またそうなればなるほど、身の周りの環境について、より注意深く接することができるようにもなるのです。

大規模開発があちこちで進む東京。生き生きとした都市が生まれるのだろうか。

地面と対話をする

庭師のように考え、働く。言うのは簡単ですが、実際に、その仕事をどう評価するのかという点には、たしかに難しさがあります。

私はこれまでにスウェーデンの学校給食に関するプロジェクトを数多く手がけましたが、私が目標に掲げた大きなミッションのひとつは、スウェーデンの学校給食を、健康的で持続可能でおいしいものにすることでした。

「おいしい」ということをどう評価するかは、とても難しいことです。行政職員がどうやって「おいしさ」の基準を決めるのでしょう。政府が雇ったチーフシェフが、スウェーデンのすべての学校給食を食べて評価するのでしょうか。それは官僚的なバカげたアイデアです。

私たちは代わりに、スーパーローカルなところに目を向けなくてはなりません。そのために、まずは実際に給食を食べている子どもたちと話し、何をどのように「おいしい」と感じたか、あるいは、そうした感想を子どもたちが給食をつくっている人たちにフィードバックする機会があるのか、といったことに注意を払わなくてはなりません。子どもたちが感じ、考えていることは、極めて文化的なもので、かつ地域的なものでもありますので、課題も、その解決の評価の仕方も、学校ごとに異なってくるはずなのです。

同じように、都市の評価も、トップダウンやハイレベルなものであってはならないのです。それこそ庭師のように地面に向かって対話をしなくてはなりません。私たちは「より健康的」「よりサスティナブル」「よりおいしい」といったことばを、ローカルでドメスティックな文脈に合わせて問い直さなくてはなりません。場所と関わり、その細部と向き合うことで、初めて意味ある議論をスタートすることができるのです。

2022年7月、港区虎ノ門にて。

次週10月11日(火)は、「WORKSIGHT」プリント版のリニューアル第一弾となるVol.17「植物倫理 Plants/Ethics」から、植物と共生する未来を考えるための必読ブックガイドをお届けします。題して「ベジタルな未来を考えるための81冊」。力作です!