ダンスとゲーム:踊れない冒険【海猫沢めろん特別寄稿】

「ダンスが苦手」という人は少なくないだろう。「自由に踊れ」と言われても、何をしたらいいかわからない。ところがそんなあなたも音ゲーでなら踊ることができたりする。音ゲーは「踊れない人」の救いなのか──作家・海猫沢めろんが「踊れないコンプレックス」を克服すべくゲーセンに通い続けた果てに辿り着いた「踊ること」の本質とは?

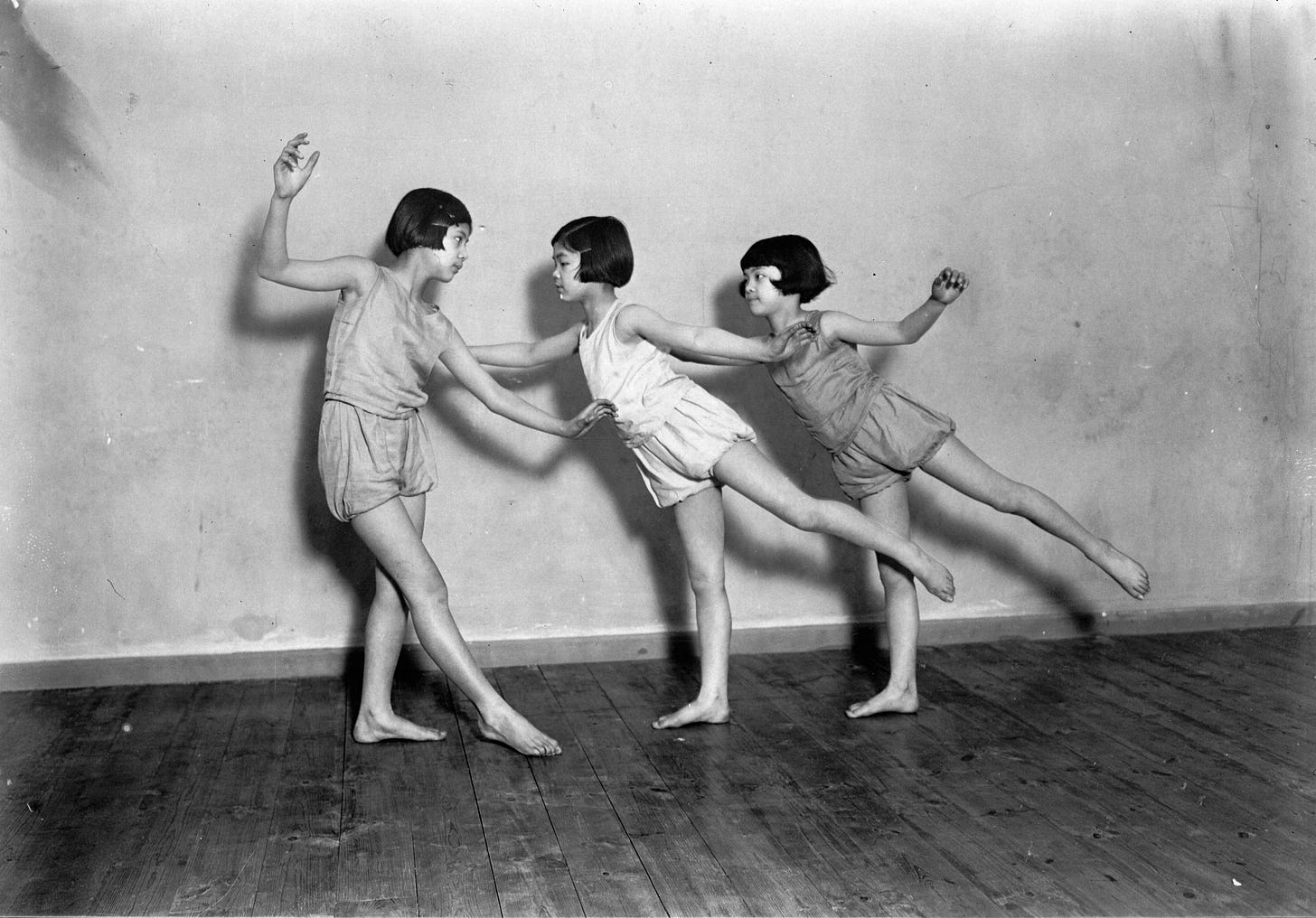

ベルリンのダンス学校で踊る日本人児童。1935年頃。Photo by Austrian Archives (S)

text by Melon Uminekozawa

edited by Kei Wakabayashi

海猫沢めろん|Melon Uminekozawa 1975年、大阪府生まれ。小説家。さまざまな職業を経て文筆業につく。『愛についての感じ』で第33回野間文芸新人賞候補。『キッズファイヤー・ドットコム』で第39回野間文芸新人賞候補。同作品で第59回熊日文学賞受賞。2024年、執筆10年の大作小説『ディスクロニアの鳩時計』私家版を限定部数で制作・刊行し完売。アイドルの作詞なども手掛け、ナカガワヒロユキ名義でライターとしても活動中。著書に『TOKYOHEAD -NONFIX-』、聞き手・構成に『ゲーセン戦記:ミカド店長が見たアーケードゲームの半世紀』など)。

ダンスにまつわるふたつの問い

子どもの頃から「踊る」ことが、恥ずかしくてたまらなかった。

幼稚園の頃、みんなが音楽に合わせて動いてるのにキョロキョロとあたりを見回して、先生によく注意されていた。それでもまだ学校のダンスはマシだった。フォークダンス、マスゲーム、盆踊り、ソーラン節など、「ルール」さえ守って、ぎこちなくともその通りにやればなんとかごまかせるものばかりだったからだ。

20代の頃、「踊れない」コンプレックスを解消しようとして創作ダンスの体験教室に行ったところ、ますます混乱した。「もっと自由に!」と先生に言われても、その「自由」が何を意味するのか理解できない。むしろ、「自由に踊れ」という命令そのものが、大きな矛盾を孕んでいるように思えた。レッスンが終わったとき、先生が言った。

「あなた、本当に一生懸命考えてたみたいだけど、ダンスは頭じゃなくて、心で感じるものよ」

その瞬間、まるで自分が全否定されたかのような気持ちになり、それ以来、ダンスに対して以前よりも強い拒否反応をもつようになってしまった。そしてふたつの問いが生まれた。

Q1:「踊れない人間がどうすれば踊れるようになるのか?」

Q2:「自由に踊るとはどういうことか?」

答えを見つけられないまま時は過ぎ、20年が経ち、気づけば40代半ばに差し掛かっていた。

そんなある日、私の人生に思いもよらない転機が訪れる。

あるダンスゲームとの出会い

2021年。ゲームセンターにまつわるルポを書いていた私は、よく訪れる店の片隅に妙なゲームがあることに気づいた。どうやらダンスゲームらしい。

ダンスゲームといえば、リズムに合わせて「↑」「↓」「←」「→」の描かれたフットパネルを踏む『DanceDanceRevolution(ダンスダンスレボリューション)』(通称:ダンレボ)が有名だが、それとはちがう。フットパネルが見当たらないのだ。

筐体について調べてみると、どうやらフロア全体に赤外線センサーが採用されており、それで動きを感知しているようだ。つまり、ボタンを押す、という感覚のゲームではないらしい。

しばらく見ていると、ベテランプレイヤーらしき人物がやってきてコインを入れてゲームを始めた。その瞬間、私は彼の動きに驚愕した。プレイヤーはリズムに合わせてステップを踏み、回転し、ジャンプし、おまけに片足ですべるように動いている!

なんだこれは……(後に知るのだがそれは「Tステップ」というシャッフルダンスの技で、このゲームにおける基本動作のひとつだった)。

それはもはや「ゲーム」ではなく、完全に「ダンス」だった。

これこそ、音楽ゲーム──通称「音ゲー」のジャンルに新たな風を吹き込んだ革新的な作品、『DANCERUSH STARDOM(ダンスラッシュスターダム)』(通称:ダンスラ)だ。いったいこのゲームの何が革新的だったのか? その話に入る前に、まずは音ゲーの歴史を簡単に振り返っておこう。

ゲーセンにおける音ゲーの歴史

ゲーセンにおける音ゲーの歴史は、1997年の『beatmania(ビートマニア)』(通称:ビーマニ)を起点として始まる。この作品は、DJブースを模したターンテーブルとボタン操作を組み合わせた画期的なゲームで、音楽とプレイヤーの動作が一体化する新しい体験を提供し、音ゲーというジャンルを切り開いた。

翌1998年には、ライトな楽曲を特徴とする『pop'n music(ポップンミュージック)』や、ダンスフロアで踊る感覚をそのままゲームに落とし込んだ『DanceDanceRevolution(ダンスダンスレボリューション)』が登場。ダンレボは、足を使ってリズムに合わせてステップを踏むため、他の音ゲーに比べて本物のダンスにかなり近い動きを体感できる点が画期的だった。

さらに1999年には『GUITARFREAKS(ギターフリークス)』や『DrumMania(ドラムマニア)』、『KEYBOARDMANIA(キーボードマニア)』が続き、コナミが開拓した音ゲーはまさに新しい風となった。

2000年代に入ると、対戦格闘ゲーム大会「闘劇」が10年の歴史に幕を下ろす一方で音ゲーはますます盛り上がりを見せる。これまでは、主にテクノ系やポップス系の楽曲が選ばれていたが、筐体のネットワーク化によりオンラインアップデートが可能となったことで、リアルタイムでユーザーの好みに応じたボーカロイドや東方Projectのアレンジ曲が、次々と追加されるようになった。その反響はすさまじく、2010年に登場した『初音ミク Project DIVA Arcade』は、人気の高さから1台約60万円の筐体が、中古で約120万円のプレミア価格で取引されるほどの勢いだった。この時代にゲーセンに通った世代にとっては、ゲーセンといえば音ゲーというイメージが強いだろう。

以上の歴史をふまえてダンスラの革新性を位置づけるとしたら、以下のようになる。

・手で点を刻む1次元 → 「ビーマニ」

・足で面を移動する2次元 → 「ダンレボ」

・全身で空間に乗る3次元 → 「ダンスラ」

ダンスラが従来の音ゲーと一線を画しているのは自明だろう。ダンスラは「リズムゲーのオープンワールド化」を成し遂げたエポックな作品だったのだ。このとき私の心に湧き上がったのは「ダンス」へのあこがれではなく、この新しい「ゲーム」への挑戦欲だった。

上から「ビーマニ」「ダンレボ」「ダンスラ」の動画

ゲームでダンスをハックする

私はその日から毎日ゲーセンに通い始めた。

ダンスラには最初にチュートリアルがあり、基本となるステップを覚えることができる。すなわち「ランニングマン」「Tステップ」「チャールストン」である。教わる相手は機械なので、1プレイ200円でひたすら反復練習が可能だ。ダンス教室よりコスパがいい。

「ゲームセンターの音ゲーをやってもダンスができるようにならない!」と強固に主張する人もいるが、その意見には一定の妥当性がある。なぜなら、ハウス=クラブステップ、ジャズ/モダンダンス=パドブレ、 スウィング/ジャズ=チャールストン、ヒップホップ/ブレイクダンス=ブルックリン、ディスコ/ファンク=ウォーターゲートなど、ダンスには明確な音楽ジャンルとステップのルールがあり、4つのフットパネルを踏むだけのゲームをいくらやってもその技術は身につかないからだ。

たしかに、ダンレボはそうだったかもしれない。しかし、ダンスラはちがう。チャールストンはチュートリアルにあるし、ウォーターゲートとブルックリンはランニングマンができれば自然にできる技術だ。さらに、クラブステップはチュートリアルにはないが、左右移動に使えるのでゲームに取り入れている人が多く、実際私もそれでマスターした。

ダンスラのチュートリアル。「チャールストン」と「ランニングマン」

こうして毎日練習を続けているうちに、基礎的なステップは自然と身についていった。もう動き自体は頭に入っているので、わざわざゲーム内で確認する必要はなくなってきた。ということは……ゲーセンではなく、公園でやればいいのではないか? 私は真夜中の公園でダンスラのステップの練習をすることにした。

公園には足元のパネルも判定もないが、基本無料だった。どうしていままで気づかなかったのだろう!? コスパ最強!

それからというもの、毎晩公園で無心にステップを踏む日々が続いた。以前は、90年代のグランジロックやアニソンを好んで聴いていたはずなのに、気がつけば心地よいリズムが刻まれるハウスやヒップホップに惹かれるようになっていた。リズムに合わせて体を動かすことが、次第に音楽の楽しみ方までも変えていったのだ。それまでの私は、バンドをやっていたにも関わらずメロディばかりに気を取られて、本当の意味でリズムの重要性がわかっていなかった。

ちなみにこの2020年前半、海外では「Neoswing」というダンスジャンルが盛り上がりを見せていた。Neoswingは、クラブステップやチャールストン、ランニングマンを組み合わせたダンスが基本であり、これらの動きはまさに「ダンスラ」で使用される基礎的なステップだった。そのため、ゲームで培った技術を活かしてプロのダンサーになるプレイヤーも現れた。

ある日、いつものように月明かりの下でLucky Kilimanjaroを聞きながらステップを踏んでいると、突然、背後から誰かが声をかけてきた。

「シャッフルダンスの練習してるんですか?」

驚いて振り返ると、若者たちのグループがいた。ダボダボの服を着たそのファッションからしてヒップホップダンスをやっているようだ。少し戸惑いながら答えた。

「いえ……ゲームの練習です」

若者たちも戸惑った顔をしていた。

そりゃそうだろう……私がやってることはまちがいなくダンスなのだから。おまけに、私は40歳半ばの中年男なのだ。完全にズレまくっている。

しかし、そのとき私はひらめいた──このズレにこそ、長年抱いていたひとつめの疑問「踊れない人間がどうすれば踊れるようになるのか?」に対する回答があるのではないか。

Neoswingを踊る人

「踊れない人間がどうすれば踊れるようになるのか?」問題

これまでの私は、踊るためにひたすら「身体」にアプローチし、何度も挫折してきた。「理屈はいいから練習しろ!」と説教されそうだが、モチベーションがなければ練習を続けることは難しい。そんな私が、ダンスラをプレイすることでいつのまにかダンスの「型」を自然になぞれるようになっていたのは驚きだった。

なぜそうなったのか?

これは、ダンスを「自由な踊り」ではなく「ゲームの動作」として捉えることで、冒頭に述べたトラウマが薄れたことが大きかった。単純な認識の変化に過ぎないように思えるかもしれないが、この意識の切り替えが、実際には大きな変化をもたらした。

したがって、「踊れない人間がどうすれば踊れるようになるのか?」この問いに対するひとつの答えは、「身体ではなく、意識を変えること」と言える(とはいえ、私はもともと運動が苦手なので、練習しても初心者に毛が生えた程度だが……。それでも技術ではなく、精神面でかなり変化があったのは驚くべきことだ)。

さしあたってひとつめの問題は解決したように思えた。

しかし、どこか違和感があった。本当にそうだろうか? ダンスラによってステップを踏めるようになったにもかかわらず、やはりまだ「自由なダンス」が踊れていない気がしているのだ。「自由に踊るとはどういうことか?」私のこの疑問を、まさにそのまま描いた本がある。

ライター・山本ぽてとのエッセイ集『踊れないガール』は、沖縄で生まれ育った著者が、踊れないことに悩む姿を描いた一冊だ。沖縄では、伝統行事や祭り、そして日常のあらゆる場面で踊る機会が豊富にあり、踊りは生活に深く根付いた文化の一部となっている。そんな環境で「踊れない」ということは、周囲との一体感をもてず、共同体からの疎外感を感じることに直結する。著者はその孤立感に苦しみ、自分の居場所を見出せないもどかしさを抱える。

この感覚は、「踊り」を「集団行動」と言い換えれば、都会の生活でも多くの人が共感できるものではないだろうか。まさにこのエッセイこそ、私が「ダンス」や「踊る」という行為に対して抱いていたもやもやした感情を見事に言語化してくれていた。

そうなのだ、私が求めていたのは、ただの「ダンス」ではない。この疎外感や、自分のなかにある強い自意識をどうにかしたかったのだ。ゲームを通してダンスの動きを身につけられるようになったことと、「踊れる」ということは私にとっては本質的に別の話だ。自意識から解放されて身体が自動的に動き、世界とひとつになる……それこそ、「シャッフルダンスの練習してるんですか?」と話しかけてくれたあの若者たちに、「そうさ!カモン!一緒に踊ろうぜ!レッツダンスピープル!」と、笑顔で返せるような自由さこそを求めていたはずなのだ。

しかし、ある程度ゲームを通じてステップが踏めるようになったいまでは、この「自由」がかなり曖昧で幻想に満ちたものであることに私自身も気づいていた。ダンスにも「規則」があって完全に自由なわけではないのだ。

沖縄の伝統舞踊「カチャーシー」を踊る少年

ダンスとゲーム・ルールと自由の関係について

一般的に、ダンスは自由な表現、ゲームは規則に縛られたもの、と思われがちだ。しかし、私の体験はこの常識を覆す。

ゲームのなかの「自由」は、実は厳密なルールによって成立している。画面の指示に従って体を動かすことは、一見すると制約的に思える。しかし、このルールこそが、私のような身体表現が苦手な人間に「自由」をもたらすのだ。

つまり、ここでの「自由」は、単なる束縛の不在ではない。それは、規律と創造性の絶妙なバランスの上に成り立つものなのだ。

「制約のなかの自由」という逆説的な構造は、実は日本の身体文化にも見られるものだ。

例えば、野口整体の「活元運動」は、身体の自然な動きを引き出すことを目的としている。これは、私がダンスゲームを通じて一時的に体験した「無意識的な動き」と通じるものがある。私は土方巽の最後の弟子である「正朔」氏の舞踏ワークショップに参加していた時期があるが、現代舞踏の創始者である土方巽の「暗黒舞踏」にも、独特の指示を通じて踊り手の創造性を引き出すメソッドがあるように思えた。

では、「自由に踊るとはどういうことか?」

土方巽の暗黒舞踏

エーリッヒ・フロムのダンス

突然だが、ここで、社会心理学者エーリッヒ・フロムの名著『自由からの逃走』について触れたい。フロムは、近代社会において人びとが獲得した自由が、同時に不安と孤独をもたらすと指摘した。その結果、人びとは時として自由を放棄し、権威主義的なシステムに従属することを選ぶという。

フロムによれば、自由にはふたつの側面がある。「~からの自由」(消極的自由)と「~への自由」(積極的自由)だ。前者は束縛や制約からの解放を意味し、後者は自己実現や創造的活動への自由を指す。

私のダンスゲーム体験は、このふたつの自由の狭間で揺れ動いていたと言える。ダンスという「自由な」表現形態に対する恐れから逃れるため、ゲームという「制約」に逃げ込んだ。しかし、その制約こそが新たな自己表現の可能性を開いたのだ。

フロムは、真の自由は自発性と深く結びついていると主張する。自発性とは、外部からの強制ではなく、内なる衝動に従って行動することだ。しかし、現代社会では真の自発性を発揮することが難しくなっている。

ダンスゲームは、一見すると自発性を阻害するもののように思える。しかし、実際にはゲームのルールという「安全な枠組み」のなかで、徐々に自発的な動きを獲得していく過程だったと言える。つまり、制約が自発性を育む土壌となったのだ。

フロムの理論をふまえると、私のダンスゲーム体験は単なる「自由からの逃走」ではなく、「創造的な逃走」と呼べるかもしれない。それは、無制限の自由がもたらす不安から逃れつつ、同時に新たな自己表現の可能性を探る旅だったのだ。

フロムの視点から、自由・制約・自発性は、以下のような作用として理解できる。

1|自由:表現の可能性を開く

2|制約:安全な枠組みを提供する

3|自発性:内なる創造性を引き出す

これらは対立するものではなく、むしろ互いに支え合い、高め合う関係にある。例えば、ダンスゲームの制約は、自由な動きへの不安を和らげる。その結果、プレイヤーは徐々に自発的な動きを発見していく。そして、その自発性が新たな自由な表現を生み出す。

私たち「踊れない人間」にとって、この視点は新たな可能性を開く。完全な自由や完全な自発性を追求するのではなく、むしろこれらのバランスを探る旅に出るべきなのだ。そして、この旅は決して終わることはない。なぜなら、私たちは常に新たな「踊れない」に直面し、それを乗り越えていくからだ。その過程こそが、人生という長い「ダンス」なのかもしれない。

というわけで最終的に、私が到達した結論はこうだ。

Q1:「踊れない人間がどうすれば踊れるようになるのか?」

A1:「身体ではなく、意識を変えろ」

Q2:「自由に踊るとはどういうことか?」

A2:「自由と制約と自発性の相互運動のなかに身を投じること」

この原稿はたまたまWORKSIGHTのワークショップに参加していたときに、その場で編集部の若林恵氏に依頼された。こうした偶然の出会いこそが私が考える自由なダンスの意識に限りなく近いものである。

著者動画1|最初のプレイ時の著者。リズムがズレて、身体が完全に萎縮している。

著者動画2|練習後。足の動きとリズムが改善されている。ただ未完成の上半身ムーブを隠すために、ポケットに手を入れている(ダンスラあるある)。

著者動画3|「初心者の壁」といわれる楽曲「Crazy Shuffle」にも、ギリギリついていけている。

参考文献:

池田稔/ナカガワヒロユキ 『ゲーセン戦記:ミカド店長が見たアーケードゲームの半世紀』 (中公新書ラクレ)

山本ぽてと『踊れないガール』(同人誌)

エーリッヒ・フロム『自由からの逃走 新版』(日高六郎・訳/東京創元社)

次週10月15日は、SF長編小説『ノマディアが残された』を上梓した小説家・王城夕紀さんと、本書をSNS上で激賞したゲームクリエイター・小島秀夫さんの対談をお届けします。現代の私たちを鋭く問う両者には、どのような同時代的な精神が共有されているのか。対話のなから浮かび上がる、混迷を極める世界におけるクリエイションとは?……お楽しみに!

*先週予告したグレン・ワイル/オードリー・タンの新著『Plularity』に関する記事は、翌々週の10月22日の配信に変更となりました。ご了承くださいませ。