いぶりがっこからストリートダンスまで:文化を守り広めるために「著作権」ができること

秋田の郷土漬物「いぶりがっこ」が存続の危機? ダンサーの動作がネット上で「パクられて」いる? 全く関係ないように見えるふたつの話題。しかし問題を辿っていくと、どちらも「著作権」というテーマに行き着いた──現状の著作権の限界を鋭く指摘してきた国際日本文化研究センターの山田奨治先生とともに、その課題と望ましい姿を考えました。

photo by Adam Bentley / Unsplash

インターネットで表現や発信することが日常になったいま、誰もが他者の著作物を二次的に使用することが当たり前のようになった。誰かのことばや画像や動きを模倣したり、自らの作品につくり直したり、あるいは自分のことばを乗せて再発信したり。それらはもともとは誰のことばであり、誰の画像であり、誰の投稿だったのか。そして元の創作者ではない別の人の表現が加わったとき、いったいそれは誰の創作物だといえるのか──著作物の権利が問題になる場面が至るところで見られている。

著作権はこれまで「創作者」と「ユーザー」を切りわけ、創作者を特別な存在と見なし、ユーザーの権利は軽んじられてきた。しかし現在のデジタル社会において、これまで通り一次創作者の権利ばかりを守ることはそれ以外の個人の表現行為を阻むことになり、ひいては作品が文化として広まる可能性を奪ってしまうのではないだろうか。

知財を所有権の立場から管理するのではなく、ユーザー目線で共に利用しやすい「文化コモンズ」へと発展させる可能性を説いた山田奨治教授(国際日本文化研究センター)から、地域の食文化の継承問題やダンス表現の権利化という話題を手がかりに、少し遠回りをしながら、「権利の保護」と「自由な利用」はどのように両立していくことができるのかお話を伺った。

photographs by Naohiro Kurashina(portraits)

interviewed by Kakeru Asano / Jin Furuya / Kaho Torishima

text by Kakeru Asano / Kaho Torishima

軽視されてきた「ユーザーの権利」

山田教授が著作権について研究するようになったのは、大手IT企業「日本IBM」でシステム開発に関わっていた会社員時代の経験からだったという。

「1988年に入社したのですが、世の中にマルチメディアというのが出てきて、レーザーディスクやデジタル化した動画などのコンテンツをパソコンから操作できるようになった時代でした。当時担当していた博物館におけるマルチメディアの実験的システムをつくるときに、材料やシステムは整っているのに、博物館のコンテンツすべてが権利対象であることが大きなハードルになるという実情がありました。そこで、なぜこのような仕組みになってしまったのかという歴史的な探求から興味をもち始めたわけです」

著作権の歴史研究を始めた山田教授は、2002年の著書『日本文化の模倣と創造:オリジナリティとは何か』で日本文化に古くからある「写し」や「本歌取り」などのコピーカルチャーを扱い、その後『〈海賊版〉の思想:18世紀英国の永久コピーライト闘争』では、著作権が期限付の権利だということが確定した18世紀のイギリスの裁判記録を解説。さらにその手法を日本の文脈に移し、日本の著作権法が90年代以後厳しくなっていった経緯を『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』で書き上げた。

「90年代以降は、権利の種類が増えて、刑罰が厳しくなったり罰金が増えていったりということが連続した時代でした。なぜそのようなことが起きたのかを調べていくうちに、圧力団体による活動やロビイングの実態がかなり生々しく見えてきました。一方で、ユーザー側は団体を作れないし、お金がないので力もないですよね。そのためにユーザー側の要望が法律に反映されにくくなってしまったのだという構造がわかったのです」

長い間見過ごされてきたユーザーの権利は、いかにして取り戻すことができるのだろうか。デジタル空間の話の前に、まずは地域の伝統の食文化から考えてみたい。どうやらここにも法規制の問題が及んでいるようだ。

山田奨治 Shoji Yamada|1963年生まれ。情報学者、文化研究者、国際日本文化研究センター教授。筑波大学大学院修士課程医科学研究科修了。日本IBM株式会社勤務、筑波技術短期大学助手などを経て現職。ハーバード大学ライシャワー研究所、ケンブリッジ大学、京都国立博物館、国立西洋美術館などで客員研究員などを歴任。主な著作に『東京ブギウギと鈴木大拙』『著作権は文化を発展させるのか:人権と文化コモンズ』など。

伝統の食文化を守る

秋田県の郷土漬物である「いぶりがっこ」は、秋田県民でなくても、そのスモーキーで深みがありながらも庶民的な味わいが多くの人に好まれ食されている。しかしそんないぶりがっこがいま、存続の危機にある。

囲炉裏の熱と煙でいぶされた大根を漬けたことで生まれ、昔から各家庭で広くつくられてきたいぶりがっこ。秋田県いぶりがっこ振興協議会は、ブランド保護と一般企業による名称の使用を防ぐために地理的表示(GI)保護制度に申請し、2019年に登録された。それによって、原材料の産地や生産方法の基準をクリアした「いぶりがっこ」だけが「いぶりがっこ」と名乗ることを認められるようになった。

しかし地域で育まれた食文化を守ることができると思ったのも束の間、2021年6月施行の食品衛生法の改正によって、これまでの作業小屋や自宅での調理ができなくなった。浅漬けなどによる食中毒の増加に伴い、漬物製造業は営業許可の取得が必要となり、許可を得るためには新たな設備を整備しなければならなくなったからだ。

施設整備費の補助や複数の農家が使用できる共同施設の新設など、県や各自治体による支援策も打ち出されているが、資金面への不安から、副業としてつくってきた零細の高齢農家からは半ば諦めの声が上がっている。食の安全を保護するはずの法律が、なぜか地域の人びとから食文化を奪うことになっている。地域で育まれてきた味が、資本力のある企業の手に渡ってしまうのだろうか。

小屋のなかで手作業で大根を燻す「いぶりがっこ」作りの様子(秋田魁新報より)

「生産者団体が、いぶりがっこの製法を守れる法的な枠組みをつくることができればよかったのだと思います。いぶりがっこには各家独自の味があり、おそらくそれぞれの家に住んでいる微生物も含めてその家の環境でなければ出ない味だと思うのです。だから昔ながらの製法や、作っている環境、そこに住んでいる微生物も含めて活用していく方向を考えていかなければいけません。そうしなければ、伝統的な食文化の知識や生物資源が消滅してしまうからです」

製法や微生物までを法的に守ることなど可能なのだろうか。

「2010年に名古屋で開催された生物多様性条約(CBD)の会合(COP10)で採択された名古屋議定書(正式名称:生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書)では、国家間における生物資源とその活用がセットになって保護されています」

名古屋議定書では、遺伝資源を利用する場合には、資源を利用したい国の企業や研究機関が、資源を有する国の許可を現地の機関と組んで得ることで初めて資源にアクセスできる枠組みができつつある。さらに事業化して利益がでれば、その利益は資源保有国に適切に配分されるのだ。

「たとえば日本がモンゴルの乳製品を、そこに含まれる微生物を利用して研究したい場合、モンゴル政府を介して現地の研究機関と日本の研究機関が協定を結び、あらかじめ利益配分を決めて合意します。その利益配分の対象には、微生物そのものだけではなく、現地における発酵食品の製法知識も含まれるのです。将来的には微生物の遺伝情報も含まれる可能性があります」

その上で山田教授は「このような仕組みが採択された一方で、いぶりがっこなど日本国内の地域資源や製法についての伝統的知識を喪失させてしまうような法規制がなされるというのは矛盾を感じます」とも指摘する。家々のいぶりがっこをつくるための材料の供給ルートや製法などが保存されれば、いぶりがっこの文化が、また違うかたちで残っていく活路になるのかもしれない。

改変されながら伝播する文化

しかし山田教授は名古屋議定書にもまだ疑問を感じる部分があると話す。それは利益配分の主体が国家である点についてだ。

「国がもともとその遺伝資源を管理していたコミュニティに利益をどう配分するかは各国に委ねられているので、公平に配分されるかどうかが見えず、本当にこの仕組みでうまく回るのかどうかがまだわからないと思っています。ですから、契約を交わして資源へのアクセスを制限するかたちではなく、むしろ製法なり技術というものが色々な場所に広がり、それぞれの地域で工夫されて利益を生み、コミュニティに直接還元できる金銭的・非金銭的な利益をより大きくする仕組みを考えるほうがいいのではないかと思っています」

改変されながら広がる文化とは、どのようなものがあるだろうか。

「ナイジェリアに地場の焼き物があるのですが、日本の焼き物と似ているというか、とても親近感を感じるつくりをしているんです。その理由は意外なつながりにあります。バーナード・リーチというイギリスの陶芸家がいましたよね。彼は日本で濱田庄司らと共に作陶して日本の陶芸文化を母国にもち帰ったのですが、そこでリーチに習ったお弟子さんたちがナイジェリアに渡って陶芸指導をして、その地でもまた作品が生み出されていったというわけです」

身近なことで考えるなら、たとえば自分が住む地域の伝統工芸について同じようなことが起きたらどうだろう。アフリカから来た人が地元の織物や染め物にインスパイアされて新たな生地をつくり、アフリカの柄と、日本のある地域の伝統的技法や技術が混ざり合っていく。そのとき、どこまでを「地元の伝統工芸」と言えるのか。あるいはどこから「盗用」となるのか。その線引きは確かに難しい。

「日本には各地に山車を出す祭りがありますよね。あれらの歴史を遡ると多くが京都の祇園祭に行き着きます。祇園祭のやり方がさまざまな場所に広がって各地で山車を使った祭りができ、さらにその近所の村や町が真似をする、というかたちで広がっていきました。そしていまやそれらの多くが『山・鉾・屋台行事』としてユネスコの無形文化遺産になっています」

文化が真似され、別の地域で新たな文化として発展していくということは、長い時間をかけて文化が広がる秘訣なのかもしれない。真似された側も真似した側を凌駕するような工夫をさらに続けていくことで、お互い競い合い、いいところを参考にし合いながら、豊かさを増していくのだ。

2013年、京都の祇園祭で巡行する山鉾 (Photo by Buddhika Weerasinghe / Getty Images)

技が盗まれることを厭わず、むしろ率先して行う文化もある。落語や一部の武道だ。自分の弟子に無償で技を伝えるだけでなく、よその弟子にも喜んで教えるため、何人もの師匠のいいところを取って自分の芸をつくっていくことができる世界だ。一方で、技を伝えながらも伝承は守る文化もある。

「私はずっと弓道をやっていて、古流と呼ばれる流派に属していたのですが、師匠は月謝を一切取らない人で、『もし私から弓を習うことで何かを得られたと思ったら、あなたがその弓を誰かに教えることで返してください』とよく言われていました。そして同時に、流派が乱れるもとになるから自分から教わったこと以外は一切混じえないようにとも教えられていたのです」

昔のかたちを変えないようにしているものもあれば、ミックスして新しい文化をつくるものもある。「どのようなスタイルでも、文化がパイを広げて全体として盛り上がっていくような方向であればいいですよね」と話す山田教授が、そのような文化の広がりを可能にするアイデアとして捉えているのが文化コモンズだ。

法的権利を放棄する「CC0」

「クリエイティブ・コモンズにおいても、改変を禁止するのかしないのか、商用利用を許可するのかしないのか、元のコンテンツをつくった人がライセンスを選べます。その選び方ひとつでコンテンツの伝播の仕方が変わってきますが、最も利用されやすいのは『CC0』という何も条件を付けないやり方です」

「CC0」とは、著作権者が作品に関する法的保護を可能な限り放棄できるようにするための方法だ。CC0を作品に適用すれば、誰もがどんな方法でも無許諾で使用できることになり、商用利用すら可能になる。

「国立国会図書館が、パブリックドメインになっている書籍に収録されているイメージをデータベース化し、2022年3月には、誰でも自由に使えるように『NDLイメージバンク』というサイトで公開を開始しました。それによって、公開されたデザインを応用してさまざまな製品がつくられる可能性が広がってきているのです」

著作権の保有者が自ら権利を手放したり、著作権フリーの作品に誰もがアクセスしやすいサービスを構築したりすることで、作品がさまざまな人の手によって改変されながら広がっていくことを促進できるのだ。

真似し真似されることで高め合い、広まっていく文化のかたちや仕組みを見てきた。しかしインターネット上では、表現を巡る盗用が至るところで問題になっている。本来は模倣と改変によって文化を醸成してきたはずのストリートダンスの世界でもその傾向が見られるようだ。

ダンスのモーション権

2010年代以降、ソーシャルメディアの隆盛とともに国境を越えた文化が生み出されてきたダンス。誰もが世界中のダンスコンテストやパフォーマンスの動画を見て学ぶことができるようになった一方で、表現の画一化や「パクリ」を指摘する声も少なくない。

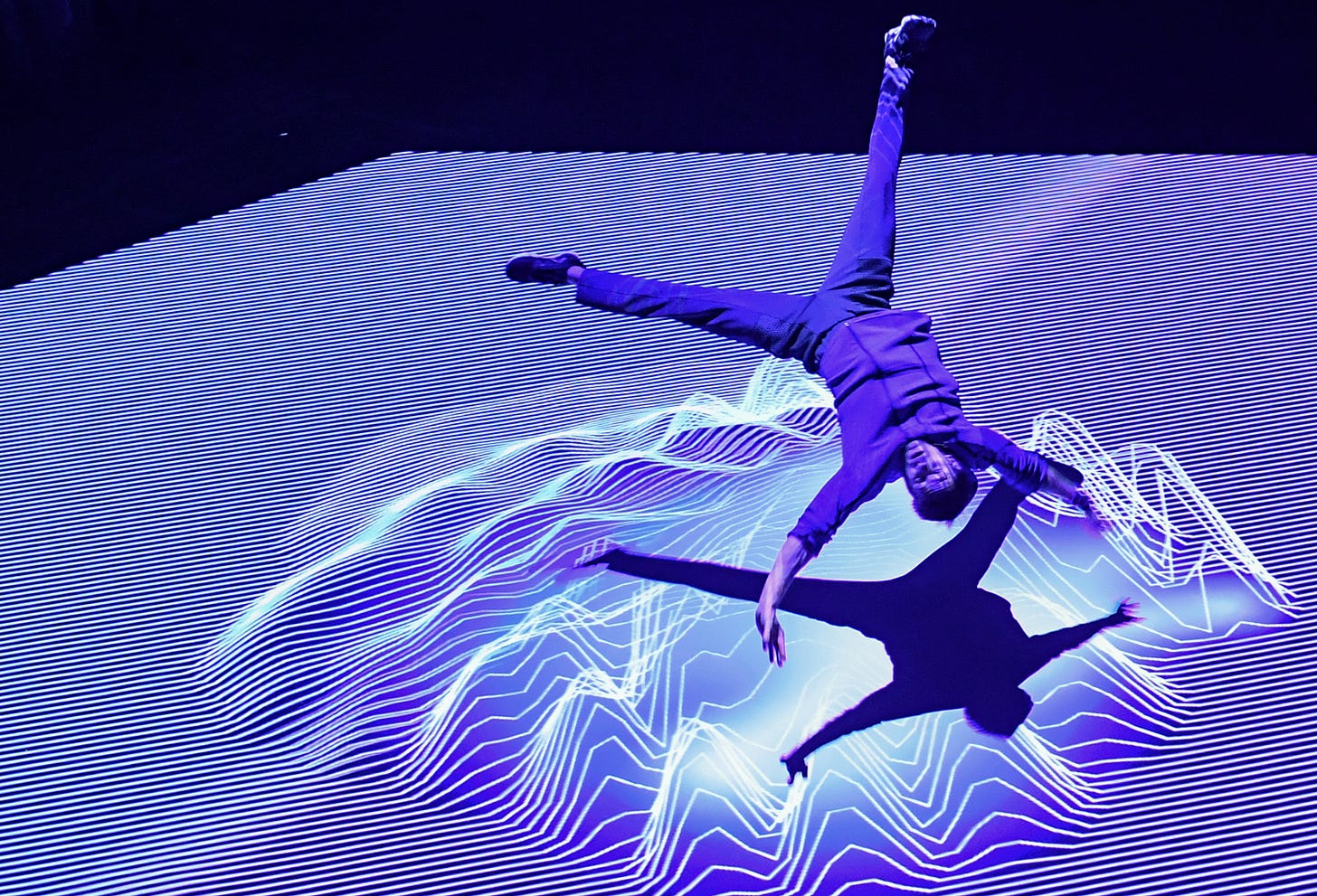

2019年、ベルリンのキュールハウスで行われたレーザーショーで披露されたブレイクダンス (Photo by Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images)

身体表現であるダンスは、誰もが自由に学び実演することができるため著作権を認められる例は少なく、これまで音楽業界は慣習的にダンサーの著作権者としてのクレジットをほとんど表記してこなかった。しかし最近では実際の人物の動作を記録したモーションキャプチャデータを「モーション権」として権利化し、デジタル空間で3Dアニメーションやゲームエンジンなどに使用したいユーザー向けに販売するビジネスが始まっている。

ダンス・コンテンツのマーケットプレイス「GESREC」は、ダンサーのモーションを記録して利益の一部を還元するだけにとどまらず、AIでモーションを解析して著作権侵害を検知するシステムを発表した。権利をもたなかったダンサーが声を上げ続けてきたことで、徐々に変化が現れてきているのだ。しかしここにもまた新たなリスクが見え隠れする。

「スキルのあるダンサーのモーションデータをあらゆるかたちで利用できるようにしてマネタイズするのは、ある程度は『あり』だと思います。ただし、少し似ているだけの動作を取り上げて『これは権利侵害だ』と囲い込んでしまうのは表現に規制をかけてしまうことにつながるのではないでしょうか」

表現者を守るためとはいえすべてを権利化してしまうことは、ビジネスのためではなく純粋に表現することを欲するユーザーにとっては弊害になる可能性がある。山田教授は著作『著作権は文化を発展させるのか:人権と文化コモンズ』において、二次創作物を「元の著作物の創造性が及ばない新しい作品」として捉えている。そして作品を公表する自由は守られるべきだと考え、著作権を「禁止権」ではなく「報酬請求権」にするあり方を提案する。

「現状では著作権は許諾権であり禁止権なので許諾を得なければ作品を使用できず、すべてがそこで止まってしまいます。ですからそこを開放して、代わりに、ユーザーに収益が上がったら著作者が報酬を請求する『報酬請求権』を持つという仕組みがいいのではないかと考えています。個人やグループが収益が上がらないかたちで作品を楽しむことは、文化を育むためにもどんどんやったほうがいいと思います。そのなかから収益化できる部分が生まれてきて、さらにその一部が著作者に還元できる、そういう流れができると理想的ですよね」

NFTが可能にする利益再配分

作品を使用する入り口が広く開放され、著作者にきちんと利益が分配される。報酬請求権には新しい著作権の可能性がありそうだが、利益の再分配や出自の記述に関する取り組みや環境整備はまだ十分に浸透しているとは言い難い。こうした社会ニーズを予見するかのように、コンピューターサイエンティストのニック・サボは1997年に一定条件下で取引を自動に実行する「スマートコントラクト」の概念を提唱した。

安全性や信頼性の観点から実現されていなかったスマートコントラクトだが、情報通信ネットワーク上で分散して情報を処理・記録するブロックチェーン技術の登場によって実行が可能になった。すでにNFTアートのプラットフォームでは、アート作品の収益の一部を作者に還元する仕組みにスマートコントラクトが採用されている。

これを活用すれば、「いぶりがっこ」の特別なレシピの使用権を販売し、利益の一部を元の生産者に還元することができるようになるかもしれない。それだけではなく、ダンサーがモーション権を放棄してNFTとして公開すれば、そのデータを利用して制作されたNFTアート作品が紐づけられることでモーションを通じたつながりが可視化される。コミュニティへの利益配分を可能にし、ユーザーに参加の余地を残すボトムアップ的な取り組みは、まさに文化コモンズ的だと言えるだろう。

山田教授は、投機的な要素が強く環境負荷が高いNFTには懸念もあるものの、「作品を自由に公開しつつ、それをマネタイズする仕組みとして、法律家の水野祐さんが言われている『CC0 NFT』などがありますが、そういうアイデアがさらに広まっていけば、文化コモンズの醸成に有効なものになるでしょう」と一定の評価をしている。

クレジットとユーザーのモラル

収益だけでは回収しきれない問題がある。それは創作者の「名誉」あるいは創作者への「リスペクト」だ。

たとえば体操の世界では、技の名前に、その技を国際大会で最初に成功させた選手の名前が付く。しかしそこに著作権や報酬の還元が発生するわけではない。

「体操は報酬を得るシステムと、技の独自性を可視化するシステムが別に存在しています。技として名前を残し、それを他の人が真似して名が広まること、あるいは誰も真似できないということが最初の成功者の名誉になるのではないでしょうか。お金ではなく内面的な報酬が得られることも大切なのだと思います」

さらに音楽においては、ソーシャルメディアで楽曲を紹介する際に高額な楽曲使用料を支払うだけでなく、創作者への感謝をハッシュタグとして記載することで楽曲を生んだ地域や創作者に敬意を示す行為が話題を呼んでいる。また、韓国のBTSのメンバーであるJ-hopeが2019年にカバーしたDJ WebstarとYoung Bによる楽曲「Chicken Noodle Soup」のミュージックビデオでは、およそ50名のダンサーが起用され、全員の名前がクレジットされたことが知られている。

参加したダンサー全員をクレジットしたことで知られる、BTSのメンバーJ-hopeの「Chicken Noodle Soup」のミュージックビデオ。

しかしながら、クレジットすることは規則ではないので強制することはできない。

「あくまでユーザー側のモラルに委ねられていますよね。文化コモンズの領域を広めるためには、法律的には規制を強くせず、むしろ緩める方向に変えていくべきだと思っています。そして緩めたところで問題が起きないようにするためには、ユーザー側がきちんとそれを運用していくことが大事になってきます。ですから、ユーザーのなかで適度なモラルやマナー、あるいはしきたりのようなものが醸成されてくるといいなと考えています」

規制を緩めて作品を開放し、ユーザーが創作者への敬意を記述しながら文化活動を行い、作品が広がっていく。山田教授の思いの根源にあるのは、文化のあり方そのものだ。

「文化は、なくてもいいものではなく、むしろなければ人間が生きていけないものなのだ、というように人びとの意識を変えていきたいのです。そのためにも文化的な活動を資本主義における資源として捉えるのではなく、人間という存在のベースであると考えていくべきだと思っています」

誰もが文化コモンズを自由に活用したり、報酬を受け取ったりできるようになる社会を描くことができれば、文化は資源としてではなく個々人の存在のベースとして発展していくことができるだろう。ただし、そのために必要となる著作権制度の再設計や再分配のための技術はまだ過渡期にある。一見相反するように見える著作権と個々人の文化活動が交わった先に、創造性に満ちた文化コモンズが生まれるのかもしれない。

現在は国内の図書館の資料を海外にもオープンにすることを目指し、政策や法律の整備のための活動をしているという山田教授。「今まで培ってきた問題意識に基づいて、実践的なことをやっていかなければいけないなと思っています」。

次週8月30日は、7月刊行の話題の新刊『ダイアローグ』より、昨年逝去した稀代のクリエイター、ヴァージル・アブローと建築界の鬼才レム・コールハースの貴重な対話の一部をお届けします。お楽しみに。